生命の科学展によせて

坂村 健

|

写真1 E・S・モース著

「Japan Day by Day」

興文社版、1936年

|

学問は生命についてチャレンジを繰り返してきた。自然科学だけでなく、哲学的なアプローチも含めてである。特に近代になってからは、科学的な分野での歩みが著しい。人類何千年の歴史の中で、ここ数十年でのブレークスルーの連続は目を見張るものがある。マクロの博物学的な生命感から、ミクロの分子生物学的な生命感へとうつりかわるにつれて、学問としての生命理解は深まった。

しかし、同時に一般の人々がもつ生命感との乖離も問題になってきている。酵素の分子形状によるその働きの理解と、子どもの誕生の喜びを連続したものとして捉えることは難しい。生命倫理上、解決しなければならない多くの問題が生まれているが、そこにも一般の人々がもつ生命感と生命科学の乖離が影を投げている。いまだにクローン羊の成功をヒットラーの再生につなげるような粗雑な議論がまかりとおる——それぐらい、一般の理解は追いついていない。また、専門家も人々に届く言葉で、生命の科学を語る方法を確立していない。このような現代、生命科学全般について、人々に届く言葉で情報を伝えるための展示会を行うことは、世界的関心事となっている。

このような背景のもとに東京大学総合研究博物館では7月2日より8月9日の日程で「生命の科学展」を開催することとした。この展示の目的は、生命科学に関して一般の人々に興味を持ってもらうことである。

本展示は三部構成となっている。第一部では、植物、動物をベースとした近代生命科学のルーツから最先端までを、東京大学各所で行われている長年にわたる研究を中心に紹介した。第二部としては、インタラクティブ展示を中心に、触って動かして楽しみながら自然に人体についての知識を得られる展示を試みている。そして、植物、動物、人体についての理解という基礎の上に立ち、病気治療などの応用的研究を行っている東京大学の医科学研究所——そのルーツから、その先端研究までを第三部として紹介している。

日本に存在するすべての蝶の標本や光る植物といった興味深い展示物や、専門外の人でもわかるようにマルチメディアテクノロジーを駆使した展示、生命科学の研究にチャレンジする人々の姿、生命の科学において何がわかって何がわかっていないか——さまざまな切り口を用意することで、生命の科学に対する一般の人々に興味を持ってもらたいと考えている。

第一部 生命の科学の基礎:植物と動物

第一部では、日本の生物学の起源として、動物学から東京大学動物学教室の初代教授であるモースの著作(写真1)や、第三代教授の箕作佳吉のカメの発生を描いた美しいスケッチなどを展示している。植物学では江戸時代の薬草の研究である本草学の貴重書を展示している。また、世界最大級の昆虫達の標本(写真2)や、東京大学が所蔵する国内の蝶の全種類の標本なども今回初めて一同に集めて展示する。

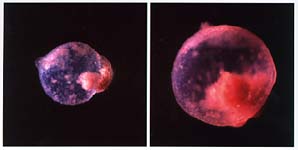

最先端の研究成果としては、動物の特定の器官——例えば心臓や腸、肝臓だけを試験管内で人工的に生成したもの(写真3)、蛍光物質を生成する遺伝子を組み込んだウィルスを植物に感染させ、紫外線を当てると美しく光る植物(写真4)といったものを展示している。

|

写真2 世界最大級の昆虫たち

|

写真3 試験管の中での器官形成(イモリ)

|

写真4 光る植物

|

第二部 生命科学の基礎:人体を知る

第二部は、インタラクティブ展示を中心にした人体探究の展示である。たとえば、ガラステーブルに向かって座った、ニッケルでメッキした実物大のプラスチック製の骨格模型(写真5)は、ワイヤーやノブやレバーで頭や、手、指を動かすことができる。実際に首をかしげるなどさせると、動きがリアルで、不思議とユーモラスでしばらく動かしていろいろな動きをさせたくなる。その過程で関節の機構がよくわかるようになる。軟骨のゴムをはさんで脊椎骨を積んだ脊椎の模型は、先端を持って曲げると脊椎の曲がり方がよくわかる。幼児と成人の頭蓋骨模型は、触って泉門部の変化を確かめられるようになっている。

壁に備え付けられているトルソ(彫像)は、腹部が穴になっており、臓器が取り出し/組み立てできるパズルになっている。タイマーで時間を測ることができ、臓器パズルとして組立てのスピードを競って楽しむことができる。その過程で臓器の構成や体の中での位置を楽しみながら学べるようになっている(写真6)。

模型の目、耳の内部、胃の中が仕掛けられた、実物大の人体模型を実際の医療用の検査器具を使ってのぞくことができる展示もある(写真7)。オトスコープ(耳を検査する器具)を耳に入れたり、オプサルモスコープ(目を検査する器具)を模型の目にあてて、内部を見ることができる。また内視鏡(胃カメラ)が模型の胃に挿入されており、これを操って胃の内側のひだを見たりすることができる。

その他にも、座って肘掛けやヘッドレストにあるセンサーに体を接触させると脈拍や心電図の測定結果を見ることができる椅子(写真8)や、循環系統、リンパ系、神経系、内分泌系の系統図が描かれた実物大の透明パネルを引き出して重ねてみられる展示、電子ゲームによる記憶力トライアル、背景の輝度を変えることで物の見え方にコントラストがどう影響するかを経験する実験展示、顕微鏡でみる人体の各種組織、心臓内部でのパルスの流れの変化を見るグラフィック展示などがある。さらに要所にはコンピュータ展示も加わっている。

|

写真5 人体の骨格

|

写真6 人体の臓器

|

写真7 人体の内部を見る

|

写真8 心臓の活動を測る

|

第三部 生命科学の応用:医の科学

写真9 野口英世の履歴書 1889年(明治32年)

|

写真10 馬の全採血を行っているところの模型

|

第三部ではおもに東京大学医科学研究所の歴史、研究成果を中心として展示している。日本は様々な病気を克服し世界有数の長寿国となったが、その背景には病気の多発地帯に直接赴き、自らの死をも覚悟した上での研究活動、治療活動を行った先人達の献身的な活動がある。ここでは、東京大学医科学研究所やその前身である伝染病研究所における医科学研究の歴史に関する展示を行っている。

たとえば、黄熱病の研究で有名な野口英世、赤痢菌の発見で有名な志賀潔はともに若きころ、医科学研究所の前身である伝染病研究所の助手に着任し研究を行っていた。彼らが伝染病研究所の助手に応募する際に書かれた自筆の履歴書が、東京大学医科学研究所に所蔵されており、今回これらを初めて一般に公開する(写真9)。二人の雇用条件の違いなど、あまり知られていない人間的な発見もある。また、明治中期から種痘のために牛の病変部から粗菌をとり精製して使っていた。抗毒素血清の製造のためには免疫を持たせた馬から採血していた。そのための各種作業の模様を解説する精緻な模型なども展示している(写真10)

最先端研究としては、東京大学医科学研究所で行っているスーパーコンピュータを利用した人間の遺伝子の解読作業を紹介する。アルツハイマー病を引き起こす遺伝子部分がどこかといった、遺伝子研究の最先端の成果を一般の人にもわかりやすく展示している。

展示手法へのこだわり

|

写真11 人体の音

|

第二部は英国の医科学研究関係の基金であるウェルカム・トラストと東京大学が協力した展示となっている。展示物はウェルカム・トラストが英国で行っている恒久展示である”Science

for Life”をベースにして東京大学との共同作業で日本向けに作られた。イギリスで企画された展示物については——効果についていろいろな意見があるかもしれないが——その徹底的に見学者を参加させようとするインタラクティブ展示の姿勢に学ぶところが多い。このことはコンピュータ画面を使った展示物より、他の——いわばローテクの展示物で顕著である。

たとえば「人体の音」という展示を見てみよう。体内の音を聞き分ける能力が内科の診断に大変革を引き起こしたということを伝えるために、健康な体の各部の音やそれに対して病気の音など6種の音を聞き比べさせる展示である。

この場合、普通に考えると、6つのヘッドフォンを説明パネルの下に並べて掛けておいて順次、見学者に聞かせるような展示が考えられる。ヘッドフォンの掛け外しを嫌った場合、セレクタスイッチが6つついた操作パネルとヘッドフォンのセットをいくつかの用意するという構成も考えられる。さらに十分な予算があれば、周囲に音が広がらない超音波スピーカー6つを使い、各パネル下の立ち位置周辺のみに音を流し続けるといったハイテクのやり方も考えられる。

実際には、ウェルカム・トラストのこのコーナーの展示物は可動性のディスクマイクロホンとアームと6つの磁気スイッチのある金属円盤で構成されている(写真11)。見学者は人体の様々な音を聞くために、アームを動かしてディスクマイクロホンを金属円盤上の6つの丸印のどれかに合わせなければならない。その操作によって、それぞれの丸印の位置に応じた人体のさまざまな音がラッパから流れるようになっている。

一見、「6種の音を聞かせる」という目的からすると遠回りのようだが、6つのヘッドフォンのような合目的的展示は見学者の興味を引かない。多くの場合どれかのヘッドフォンをちょっと耳にあてて、そのまま立ち去る人がほとんどというのもまた事実である。特に低年齢の見学者にはその傾向が強い。これに対しアームと金属円盤とラッパの展示物は謎のオブジェであり、しばらく触ってみようという気にさせる。

さらに細かくいえば、円盤上のピックアップを当てる場所で音が変わるという全体の操作モデルが聴診器の操作モデルを思わせる点も評価すべきであろう。また、このアームの後端にはカウンターウェイトが付いているので、見学者が手を放すと自然にディスクマイクロホンが金属円盤から離れ音が止まるといった、展示物として自然な形で見学者が離れた場合のオフの機構を持つというのも評価できる。

実際にはこの展示はニッケルメッキの骨格模型ほどのインパクトはなく、興味を引くという点で十分成功しているとはいいがたい。しかし、これはそもそも「6種の音を聞かせる」という目的自体が、目に見えないものを扱っているという難しさによるものである。展示デザインに対する姿勢の点からいえば、このような難しい命題に対しよくもここまで「興味を持たせ、触らせ、参加させる」ということにこだわったと言えるだろう。

成功している展示よりむしろ、展示手法立案に苦しんだと思われるものの方が興味深い。日本では、ニッケルメッキの骨格模型を目玉にしたら人体の音はヘッドフォンでいいと思うような淡白さ——よくいえばメリハリ感が感じられる。イギリス側のここまでのこだわりは日本の展示ではあまり見られない物であり、日本の展示手法企画者にも参考になるであろう。インタラクティブ展示を実現するにあたっては必ずしもハイテクが必要ということではなく、展示手法企画者の展示目的に対する深い理解とアイデア、そしてなによりこだわりが重要であるということがよくわかる。

国際協力からバーチャルユニバーシティへ

ウェルカム・トラストと東京大学の協力は、今年が英国年であるという事情により実現したものだが、インタラクティブ展示に対する姿勢一つとっても国際協力から学ぶことは多かった。これからの大学を考えるあたり、広くかつ恒常的な国際協力体制を取ることにより、多様性を導入することは、ともすると均質的になりがちな日本にとって得る物は多いと思われる。

先に行われた東京大学創立120周年記念「知の開放」プロジェクトでは、今、大学内で何が行われているかということを積極的に発信するためにマルチメディアテクノロジーを駆使した実験を行った。デジタルミュージアムが博物館において過去に蓄積された情報を中心に活用するのに比べると、知の開放では、流動的で整理することが難しいような多くのリアルタイム動画像を重要視した。

例えば、ディスカッションや、実験の様子、屋外での観測など動画を中心とした多くの情報を発信した。大容量記憶装置、動画圧縮などのコンピュータテクノロジーがそれらを可能にした。例えば、ビデオオンデマンド——非常に大容量の記憶装置に各部局が発信した動画情報を貯めておいて、それを必要なときにいつでも、好きなところからネットワークを通じて、取り出すことができる。

すべての大学が情報発信装置を大学の基本となる重要な設備として位置づけ、デジタルアーカイブ機能をもち、全世界のいつでもどこでも誰でもがその中の情報にアクセスすることができる——そして大学が24時間情報を発信し続ける。そのような情報環境により、各教官が現在どういうことが問題になっているかを語ったり、カリキュラムを決めたり、共同実験を行ったりと、さまざまな国際協力が日常レベルで可能になる。それにより分散大学、バーチャル大学構想といった未来の大学像が見えてくる。

このような世界中の大学がネットワークで結ばれ、知識を世界共通の財産とするような分散大学、バーチャル大学がひとつの未来の形である。それを可能にする積極的な研究、今回のような協力プロジェクトを今後も続けていきたい考えている。

(本館教授/情報科学)

目次|トップ記事|キュラトリアルワーク|コレクション|フィールドレポート|案内|ニュース

Ouroboros 第5号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成10年7月1日

編者:西秋良宏/発行者:林 良博/デザイン:坂村 健

![]()