|

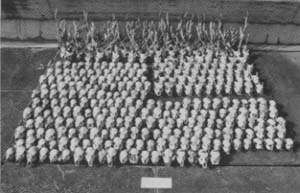

| 1984年に起きた金華山島のシカの 大量死の際に回収された頭骨集団 |

|

| シカのオスには毎年角が生え、翌春には落ちる。通常は1歳で20cmほどの角が生えるが、金華山島では栄養不良のためこのように短い角しか生えず、中にはまったく生えない個体もいる。 |

|

| 3歳くらいになって枝先が二股になったオス。ニホンジカでは1本角のあと一気に3尖または4尖になることが多いが、金華山島ではこのような枝角の少ない個体が多い。 |

|

| 完成した典型的な4尖のオス。このようなオスは数頭のメスを独占して、「ハーレム」を作る。他のオスを排除するためには立派な角を誇示することが効果的である。 |

私は、それはひとつには博物館は標本を収蔵していて分類学を研究するところだというイメージが強くあることに起因すると思う。分類学のおもしろさは生物の多様性と、これに関連する進化にあると思うが、一般には生物の細かい形質の違いを専門家が細分する学問だというイメージがある。

ところで博物館にしても美術館にしても、最大の魅力は「本物」が見れることにある。これはゆるぐことがないところで、精巧なコピーを作る技術が発達しても、あるいは発達するからこそ「本物」のもつ存在価値が高くなるように思われる。

最近になってテレビ番組などでもいわゆる自然モノが人気がある。それは生きている生物、それも大半は動いている動物に関するものである。深海魚の奇妙な行動や、メスをめぐるオスの闘い、子を守る母親の姿などは生物学に関心のない人も魅きつけるものがある。

しかし行動を展示することには限界がある。行動を展示しようとしたら、動物の飼育をしなくてはならないし、よしんば飼育ができたとしても、それは自然界でみられる行動とはよほど違うものと言わざるをえない。大英博物館でハキリアリを飼育し、せっせと葉を運ぶようすを展示しているのを見た友人が感心していたが、そのような例は例外といってよいだろう。本物を見せるにはやはり標本に頼らざるをえない。そこで、その標本から生きた生物のようすを引き出すことを考えてみてはどうだろうか。

私はシカの生態学を研究する中でシカの頭骨標本を集めてきた。シカの生活の動的な部分を知る上で個体群生態学はひとつの重要な分野である。人間でいえば人口ピラミッドを作り、年齢別の出生率を明らかにするといった内容である。そのために歯から年齢を査定し、同時にシカを解剖して妊娠状態を調べ、年齢構成や年齢別妊娠率などを明らかにした。また体重や頭骨の重さからいわゆる成長曲線を得た。

また狩猟されている集団と、島に閉じ込められ、満員状態で生活している集団とで比較した。その結果、島のシカは小型化しており、メスの妊娠年齢やオスの角の発達が遅れていることなどが明らかになった。このことは環境の違いがシカの生活や形態にいかに強い影響を与えるかを示したという点で生態学的な意味をもっている。私が標本から生きた生物の姿を伝えるという意味は、ひとつにはこういうことである。

博物館にはこのような現象を調べようとするとき、使える形で標本が整っていなければならない。前述の例で言えば、同じ集団から得られた、生態学的な情報が判っている多数の標本が必要となる。現在の日本の大学では生態学の現象を調べようとするとき、そのような活きた標本がない。また標本に対する理解も十分でなく、論文が完成すれば標本も処分されるという場合さえある。

それにはスペースがないという物理的な事情もあるが、それだけではなく、例えば生理学などでは標本が必要であるという認識さえないという、標本軽視の態度が背景にあるように思われる。そしてそのような研究態度は、もしかしたら博物館が果たすべき「本物」の重要さを伝えるという役割を十分に果たしてこなかったこととも無関係ではないのではないかとも思うのである。

これからの博物館は生態学の視点を導入して、生きている生物の魅力を引き出す工夫が必要だと思う。そのためには生態学的な意味づけをしたコレクションが必要であり、本館がそのような博物館に近づけるよう微力を尽くしたいと考えている。

(本館助教授/動物生態学)

Ouroboros 第4号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成9年5月12日

編者:西秋良宏/発行者:林 良博/デザイン:坂村 健