|

| 図1.エチオピア高原、3000メーターの高地からアファールの低地を望む。いくつもの断層崖を経、段階的に500 メーターまで下りてゆく。 |

|

| 図2.1992 年11 月の末、オフロード車といえども、この地を訪れるのが10 数年ぶりだったのか、轍の痕跡ひとつない平原だった。 |

|

| 図3.ここはアファール民族の遊牧民の地、堆積物はいたるところに断続的に露出している。遠方に見えるのは低い火山性の隆起。その周辺にラミダス発見の地がある。 |

|

| 図4.サルの顎の良好な化石だ。もし、ラミダスのものだったら大発見である。こうしてラミダスの化石も次々と発見されていった。 |

記憶はさだかでないが、おそらく2年ほど前に人類学関係の特別展を担当することが決まった。当館の今までの特別展を含め、多くの展示では、予めはっきりしたテーマもしくは「題材」があり、その題材にそって、展示企画を実現するための調査を様々に実施するのが普通であろう。しかし、今回の展示では、それとは異なったアプローチを模索してみたかった。まさに「展示」するための特定のテーマは設けずに、従来から行なっている研究とキュラトリアル・ワーク活動の成果と現況の一部を公開することで、展示を作り上げてみたかったのである。 私たちがここ10 年ほどの間に関与してきた人類学の研究は様々である。特に力を入れてきたのがアフリカにおける野外調査と、それに関連する地質・年代、古生物・古環境研究、さらには、人類化石そのものに関する形態学的研究、あるいはそのための現生類人猿・現代人などの比較形態学的研究である。

1924 年に猿人アウストラロピテクスが初めて発見され、その50 年後にルーシーが発見された。ようやくアウストラロピテクスの全貌が知られるようになり、「400万年」の人類史が語られるようになった。ただし、まさに人類発祥を思わせる過去にまでは到達しておらず、そうした状況が1990年ごろまで続いた。アウストラロピテクス段階以前の人類祖先であろう最初の画期的な発見が、1992年のラミダス(440万年前)の発見である。その1年余り後に論文が投稿され、1994年9月に新種の人類祖先として発表された。この成果をきっかけに、その後の10年ほどで、人類の系譜が一気に600 万年前まで溯ることとなり、目下その全貌の解明が進行中である。

人類進化の理解が劇的に進みつつあるこの時期、幸いなことに筆者らは、エチオピアと米国の研究者らとの息の長い共同研究体制のもと、国際的に注目度の高い人類化石の研究に従事してきた実績がある。ラミダスの化石にとどまらず、570万年前のカダバ、100万年前のダカ人、16万年前のヘルト人など、多数の重要な人類化石の研究に関与してきた。今回の展示では、特定の「テーマ」を設けることなく、こうした研究成果の一部を紹介したいと考えた。

一方、当館収蔵の日本の古人骨コレクションについては、長期に耐える標本保管と運用体制の実現を目指したキュラトリアル・ワークのプロジェクトを精力的に推進している。当コレクションは、縄文時代から近代まで、各歴史時代を網羅する標本群として収集され、国内外でも有数のものである。系統だった原簿に基づいた推計ではないが、その数は10000 体分を超えるとも言う。

これらの標本のうち、特に縄文時代人骨と弥生時代人骨について、関連する情報を集約したデータベースの作製を現在進めている。標本の出自に関する現存する情報をまとめ上げると同時に、標本そのものの現状確認と再整理を実施し、標本保管運用体制の言わば「決定版」を目指している。さらにこうしたキュラトリアル・ワークから着想し発展させた、新しい研究プロジェクトも進行中である。

このように標本と日々接しさらには発展的研究を進めている中で、一見つながりのなさそうなアフリカの人類化石と日本の古人骨との間に、時空を超えた様々な関わりが見えてくる。

こうして、「アフリカの骨、縄文の骨」といった、どういうことになるのか誰もが心配するような展示仮題が浮上したのである。まずは、我々が現在関わっている、様々に「動いている」人類学の研究活動の中から、実際に展示できるものは何か、また、展示した時に学術標本の魅力を訴えることができそうなものは何か、検討してみた。そうした検討を、一方ではエチオピアと米国の共同研究者らと、他方では研究室のメンバーとの間でそれぞれに進め、様々な試考の中から出展品候補を選定し、言うなれば「展示品企画案」はできあがった。しかし、果たして、明確な展示「テーマ」のないこうした「企画」はどうまとまるのか?

幸い、今回の展示は、ミュージアム・テクノロジー寄付研究部門とのコラボレーションとして実施することができた。展示準備も佳境に入りつつあった9月末になってようやく、「展示品企画案」から「展示企画案」にたどりついたのだが、これもコラボレーションあってのことと言えるだろう。企画から実施に至る模索の過程と、その結果出来あがった展示が、従来の多くの展示における方法と結果とに比べてどのように特徴づけされるものか、興味深いところである。

学術研究がまさに「動いている」とき、「完成した成果」を抽出して展示することも、その「現時点における意義」を展示として表現することもできるが、必ずしもそうしなければならないわけではないだろう。むしろ、展示を「動いている」研究の実況中継と位置づけしたらどうか?そうした「現在」に魅力があるとすれば、それは「過去」の成果に依存しており、また「未来」へとつながるものであろう。そうした、「過去」、「現在」、「未来」へと続く学術研究の魅力を表現してみたらどうだろうか?

今回の展示では、現在の人類学における最先端の発見とそれを巡る研究現場として、ラミダスとヘルトに焦点をあててみた。未公開のラミダスの標本(レプリカ)や発見時の現場映像などをエチオピア国外で初公開する。そして、学史的な重要発見、学術の積み重ねとして、当館所蔵の姥山貝塚出土の古人骨と、その背景にある膨大な古人骨コレクションのキュラトリアル・ワークを取り上げた。特に、姥山貝塚の一つの住居址から発見された5個体分の人骨は縄文時代の家族構成を考える事例として有名だ。

当初は明確なテーマがなかった展示企画であるが、「動いている研究とキュラトリアル・ワーク」を最も効果的に見せるための展示内容を模索した結果、学術における「発見」というキーワードで最終的にひとつにつながった。「発見」には「もの」の発見もあれば、ものから読み取る「発見」もあり、さらには新たな発想といった「発見」もあるだろう。「発見」とその舞台は時空を超えているばかりでなく

、互いに関連し合いながら、未来へのポテンシャルを示しているのである。「現在の発見」に魅力があるとすれば、それは様々な「過去の発見」の蓄積と充実に立脚しており、また「未来の発見」への基盤となるものである。こうして過去から現在を通じて未来へと連綿と続いてゆく研究活動の「今」を、その生き生きとした魅力とともに伝えられれば幸いである。

![]()

(本館助教授/形態人類学)

ページのTOPへ戻る

|

| 図1.ディスカッション中の諏方(左)と洪 |

博物館に来られる方の楽しみは、広くは展覧会そのものを見ること、そして本質的には展示されているモノをみることだろう。それでは、モノである博物資源や展示を作り出す側の楽しみは何であろうか。

3 年前に当館にミュージアム・テクノロジー寄付研究部門が設立され、先ごろ第一期目が終了した。そして、この11月よりメンバーが替わり、第二期目がスタートすることとなった。一期目の3 年間では6 本近くの博物館の展覧会の企画、デザインに関わったことになる。毎回、担当の教員と対話しながらかたちにしてきたが、それぞれ扱うモノもテーマも様々であるうえ、それぞれにそれぞれの哲学もあり、表現することの楽しみ、可能性を大いに味わえた3 年であった。その一端は本館の図録等でご覧いただけるが、基本的に我々は裏方の人間として活動をしてきた。しかし、本展「アフリカの骨、縄文の骨」においては、一期目のまとめ、そして二期目のはじまりということもあり、裏舞台である本部門とのコラボレーション展覧会ということで進めさせていただくこととなった。

さて、本展の経緯については先のページで諏訪助教授も触れているが、こちら側からの視点を少し加えさせていただこう。本展の企画が立てられた2 年前頃から漠然とした会話を続けていた。そのなかで、同氏は「研究を展示したい」と言う。確かにこれまでも、「実験展示」として、論文によらないかたちでの研究成果を展示として行ってきた。だから、「研究博物館だから研究そのものを展示してもいいのでは」と。同氏はさらっと言われていたが、これはカタチにするには非常に難しいテーマであった。研究成果を年表や図、言葉で説明してしまうことはたやすい。しかし、成果を含めた現況の研究を「展示化」するということは?それは、きれいな箱を与えてモノを収めてしまうことではないだろう。中味のともなったかたちにしなくてはならない。「研究」を表現するには?さて、どうするのがよいだろうかと悩んだ。

展示物として提示されたもの――諏訪助教授が行っているフィールドワーク。そしてアフリカで発見された化石人骨。当館の人類先史部門に収蔵される、先人の研究者から連綿と収集され続けてきた膨大な古人骨コレクション。今回展示予定の縄文人骨だけでも相当数ある。そして、これらに対して現在行われているキュラトリアルワーク。ここから生まれてくる成果。

これら豊富なモノとテーマを前にディスカッションを続けた。そのなかで、フィールドの様子やそれにまつわる出来事、ものに対峙したときの気持ちなどを聞く機会があった。ご苦労もかなりのようだが、研究者にしか持てない目、味わえない気持ちを直接聞くことで気持ちを分かち合うこともできた。そこで、このような調査・研究の過程の面白さ、モノを科学的に見る面白さを研究の成果とともに伝えたいと思った。また、展示手法の検討の必要から、研究室のメンバーの方たちに展示予定の標本を全て揃え、並べてもらうことがあった。その世界では当たり前のことなのだろうが、メンバーの方たちの骨標本の扱い方、姿勢には厳しいものを感じた。そして骨を見る「眼力」というようなものもあるようだ。見極める力がなければ、新たなものに遭遇したとしても、発見することもできないだろう。連綿と受け継がれてきたのは標本だけでなく、この営みもそうだろう。そしてさらに未来へと続いていく、学術研究の魅力を表現したいと考えた。

デザインをするということは奇をてらったことをすることが大事なのではなく、何を考えながらかたちにしていくかということだと思っている。我々は、諏訪助教授たちから私たちへ伝えられたものを、来館者の皆様へ伝えるために、展示という場にふさわしいかたちを考えデザインする。それは“展示”を介した学術の翻訳でもあるのである。

本展に展示されているのは、なるほど骨だけである。まずは「骨を見る」ことを楽しんでほしい。そして、骨しかない展覧会でどれだけ多くのことがわかり、知ることができるかを実感していただけるとうれしく思う。

|

|

|

| 図2.研究用に整理された標本 | 図3.標本を展示のために構成する | 図4.展示の仕方のシミュレーション |

![]()

(本館客員教授/空間デザイン,本館ミュージアム・テクノロジー寄付研究部門)

ページのTOPへ戻る

正直、今回の展示表題が「アフリカの骨、縄文の骨」であると聞いた当初は、いったいどのような展示になるのだろうかととても不安に思っていた。しかし、洪客員教授らと諏訪助教授のやり取りを間近で聞いてゆくにつれ、そこで捉えられた二つの繋がりが何となく見えてきた。実際のキュラトリアル・ワークやそれから派生する研究に従事する立場から、この展示の準備を通じて、感じた事柄を記してみようと思う。

新しい人類化石の発見や人類起源に関する諸説がたびたび各種のメディアを賑わしている。その華々しさだけに目を奪われがちであるが、それは研究者個々人の時間軸においても、学史的な時間軸においても、長期間にわたる、地道で、根気強い大小さまざまな研究成果が積み上げられた結果である。今回の展示に内包されたトピックのうち、キュラトリアル・ワークとフィールド調査などの現場とを繋ぐ点の一つは、多面的な角度から骨をよむ力の必要性である。これなくしてはフィールドにおいても、学術研究においても発見には辿りつけない。他の多くの研究分野においても同じことであるが、たとえ未知のものや新しい事実がそこに存在していても、誰かが気付き見出せなければ、「発見」はなされないからである。

|

|

|

| 図1. 整理作業が終了し整然と収納された平箱.現在人類先史部門では標本の再整理事業が進められている. | 図2. 標本庫での作業風景.たくさんの標本が整理され,研究されるのを待っている. | 図3.本館に収蔵されている全縄文人骨のうち未成人大腿骨を取り出して一覧してみた.これも整理作業が進んで標本の全容が把握できたことにより可能となった. |

|

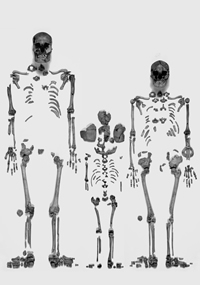

| 図4.姥山貝塚接続溝1号住居址より出土した縄文人の人骨.右から1号(女性),4号(子供),3号(男性)である. |

では見出す力はどのようにして得られるのだろうか?人類学では日々骨に触れ、観察し、感じ、多くの時間を費やして、体得していくことにあるだろうと思う。書物や論文を読むだけではなく、真摯に骨と向き合う時間にこそ養われるのである。骨学の学び始めには、どの人骨も同じように見え、どの集団のものか、どの時代なのか、男女でさえも、区別がつかないものである。骨を読み込む力が付くにつれ、次第にその特徴や差異がみえてくる。さらに、地域的な差、より細かな時代的な変異が認識できるようになる。また、より小さな破片の同定がこなせるようになる。こうして細分できる力を付け、周辺領域を含めた広い視野を持つことによって始めて、今見ている形態が個体変異なのか、集団の変異なのか、より大きな枠組みで捉えるべき変異なのかを正しく検討することが出来る。如何なる熟練者であっても骨と対峙する機会が少なくなれば、すぐさま力は衰えるだろう。他の繊細な技巧と同じく恒常的な鍛錬が欠かせない。力を養い、様々な専門的知識を習得し、奥行きのある厚い基盤を培ってこそ、いつの日か化石標本の調査や研究できる場を与えられた時、力を発揮することができるだろう。その意味では発見の本質は日々の学術活動の延長線上にあるのだと思う。それが「アフリカの骨、縄文の骨」で表現されているものの一部なのだと感じた。

近年はめまぐるしいほどに様々な計測機器や統計手法が開発、改良され、簡便に、より微細な形態を数値化して分析することができるようになった。だからこそ、膨大な情報の中から、何を抽出して研究すべきなのか見極めることが大事になってきている。歴代の研究者が残した標本のなかにも、未だ誰もが見出していない新しい課題が眠っている。

今回の展示では本館に収蔵された日本の古人骨コレクションを使って、日常の研究現場での活動を表現している。この古人骨コレクションは学史的に重要な標本が数多く含まれているのはもちろん、幅広い時代と数を網羅しているという点でもかけがえのない貴重なものである。さまざまな課題について、予備的な調査を行えるだけの量と多様性が備わっている。我々は先達の恩恵を受けながら、標本を整理し、そこから新たな課題を模索している。展示を通じて、コレクションの素晴らしさとともに、そんな我々の日常を感じてもらえれば嬉しい。そして研究を推進する最も単純な動機、骨を前にしたときに感じるひそやかな感動、湧きあがる好奇心といったものが来館者に伝わればと思う。わたしは初めて人骨を間近に、手にとって観察した時の感動が今も忘れられない。私達の体を形作る多様な形の骨、関節構造の巧みさ、なにより長い進化の過程を経た形の美しさに感動し、機能美とはこういうものを指すのだろうかと妙に実感したのである。一人でも多くの方々が学ぶ喜びと直結した様々な形の「発見」を感じていただければと思う。

![]()

(本館客員教授/空間デザイン,本館ミュージアム・テクノロジー寄付研究部門)

ページのTOPへ戻る

2001 年にイタリア文化財省から許可がおりたため、青柳正規名誉教授(2004年度まで人文社会系研究科文化交流研究施設基礎理論部門教授、総合研究資料館館長および副学長を歴任、現在国立西洋美術館館長)を隊長とする東京大学ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査隊は、2002 年からヴェスヴィオ山の北山麓の通称「アウグストゥスの別荘」の発掘を開始した。2年目の2003年の発掘で、高さ108cmのやや小振りのギリシア産大理石像「ペプロフォロス」(ギリシアの女性の衣装ペプロスを纏う女性像)が、2004年の発掘で、ギリシアの酒神ディオニュソスのほぼ等身大に近い大理石像(高さ約160cm)が出土した。このディオニュソス像は発掘時にはいくつかの断片として出土したものの、ほぼ完全な形に復元修理された。東京大学が、いや日本がこれまでに派遣した海外考古学術発掘調査隊によって、「ミュージアム・ピース」の名にふさわしい、これほど見事な美術品が発掘されたためしはない。

これら2 体の彫像は、すぐに重要美術品として認められ、イタリア政府の格別の好意により、2005 年3 月25日から9月25 日まで愛知万博グローバルハウスに展示され、そこを訪れた観客を魅了した。東京大学発掘調査隊による発掘品とはいえ、残念ながら、2体の彫像はイタリア政府のものである。イタリアに返還される前に、東京大学においてせめて公開展示するのが筋というものであろう。というわけで、大学本部および総合研究博物館の格段の援助によって、本展は実現した。

カタログまで準備する時間も費用もないため、リーフレットの刊行とはなったが、その中には、2体の彫像に関する学術的な研究の現時点での成果が遺憾なく盛り込まれている。それによると、女性像の「ペプロフォロス」は、擬アルカイック様式の潮流に属する作品で、帝政期のローマで擬アルカイック様式がアウグストゥス帝時代に流行した後、再び脚光を浴びた紀元後2世紀の作品であり、一方、ディオニュソス像はローマ皇帝の専用保養地バイアの別荘から出土したディオニュソス像(紀元後1世紀第2四半期の制作とされる)との共通点が多く、恐らくバイアの彫刻工房で紀元1世紀後半に制作されたものという見解が出されている。

総合研究博物館の活動方針にみごとにマッチする、ミュージアム・ピースの発掘にとどまらない、その学術的な意義を公開する展示である。一般公開の初日10月15日(土)には、記念講演会「ソンマ・ヴェスヴィアーナの2体の彫像とローマ人によるギリシア文化の受容」(講師はリーフレット執筆者、芳賀京子氏)が開かれ,好評裡に終了した。とにかく、2体の素晴らしい大理石彫像を観に、学内外から多くの人々が来館されることを念じるばかりである。

|

|

| 図1.2003 年に発掘されたペプロフォロス像(ギリシアの女性の衣装ペプロスを纏う女性像) | 図2.2004年に発掘でされたディオニュソス像(ギリシアの酒神像) |

![]()

(人文社会系研究科美術史学・次世代人文学開発センター先端構想部門教授/ イタリア美術史)

ページのTOPへ戻る