|

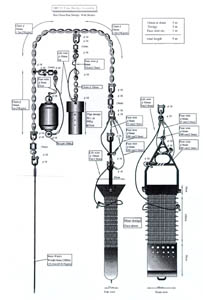

| 図1.海洋研淡青丸(610t、主索9mm7000m)、白鳳丸(3991t、主索14mm15000m、破断荷重16.9t)で使用中のバケツ付きドレッジシステム。様々な工夫が加えられている。図中のワイヤーは白鳳丸仕様を表示。 |

従来そして現在においても最も広く行われているのがドレッジで、東大海洋研の研究航海でも岩石採集とドレッジとは同義語のように使われている。以下は海洋研淡青丸(610t)でのドレッジの様子である。出航後、まず図1のようなドレッジシステム2式を組み立て、最初のドレッジ観測前には本体に御神酒をかけ、ドレッジ本体が海没せずに回収できることと試料採集の成功を祈願する(生贄を捧げたことは未だない)。先に述べたように海底の大部分は堆積物に覆われているため、岩石採集には海底の地形・地質調査が不可欠である。幸いなことに近年発達した音響測深技術による日本近海の精密海底地形調査が海上保安庁水路部等により行われており、ドレッジの観測点選定に活用させてもらっている。陸上に比べ非常に安定している海底にあっても、各種地殻変動により生じる急崖部には基盤岩の露出が期待される。したがって地形の最も急峻な崖がドレッジ地点に選定される。調査海域では、風向風速、海流の流速流向、崖の方向等を総合的に判断し、ドレッジ投入点と曳く方向が決定される。

「後部甲板からブリッジへ、これからドレッジを開始する。」のアナウンスで、まずドレッジがエイフレームに吊り下げられ、最終目視点検の後エイフレームを船尾に振り出し、投入を開始する。「ウィンチ、巻き出し。」「ドレッジ水面。」「線長計をリセットした。」等の交信が飛び交う。「このドレッジは無事帰ってくるのだろうか?」と一瞬不安がよぎる。というのも10回に1、2回は海没してしまうからである。ウィンチの巻き出し速度は秒速1〜1.5m、従って4000mの海底までならば1時間ほどかかる。その間、巻き出したワイヤー長を示す線長計、ドレッジから300m上方に装着したピンガー(海底までの距離測定用音波発信機)、ワイヤーのテンションを示す張力計とにより、ドレッジと海底の距離をモニターしながらワイヤーを繰り出していく。ドレッジの水中総重量は約350kgなので張力計の示す張力の急減により、着底が確認できる。ドレッジがスイープする海底の様子は張力計に記録される張力の変化から想像をたくましくして思い巡らすしかない。これは釣り人が浮きの動きから魚が餌に食らいつく様を頭に描くのと同類で、まさに大がかりな獲物釣りとも言える。着底後は船速1ノット(秒速50cm)程度で牽引する。張力の上昇から緩んでいたワイヤーが張ってドレッジが海底のスイープを開始したと判断する。ドレッジが岩に食らいつくと張力が上昇、そしてうまく岩を飲み込むと張力が急減する。理想的には張力の上昇急減を4〜5回繰り返し、張力計のチャート上に、ノコギリ刃状の変化が記録されてから、ドレッジの揚収を開始する。

|

|

|

| 図2.淡青丸(KT99-4)研究航海でのドレッジ揚収作業。 | 図3.海洋研とハワイ大モアナウェーブ号(約1600t、主索16mm) のドレッジの比較。前者(幅60cm)は後者(120cm)の半分しかない。 前列左端が筆者。 |

“ローテク”の代表ともいえるドレッジの信頼性の向上には、ハイテク化も必要だが欧米並、否それ以上に“ローテク”の充実がより重要である。模索は尽きない。

![]()

(海洋研究所助教授/本館運営委員)

Ouroboros 第11号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成12年5月19日

編者:西秋良宏/発行者:川口昭彦/デザイン:坂村 健