『メモア』と『理科会粹』

|

磯野直秀 慶應義塾大学経済学部 |

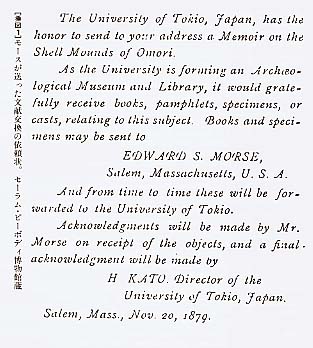

1 はじめに明治10(1877)年に設立された東京大学は、2年後の明治12年から、 Memoirs of the Science Department, University of Tokyo, Japan (以下『メモア』と略)[77-1]とその邦訳版『理科会粹』の2種類の紀要を刊行しはじめた。前者は誌名を幾度か変更しながら、明治18年までに16冊、後者は明治16年までに7冊がそれぞれ出版されて終わる。 両誌ともこのように短命ではあったが、本邦における大学紀要の嚆矢[1]であった。しかし、その事実は広く認識されているとはいえず、また両誌の全容も知られていないようである。『東京大学百年史』も、東京大学が明治十年代に刊行した『学芸志林』は詳しく取り上げているのに、『メモア』と『理科会粹』は単行本扱いで何点かを表に記載するに留まり、全体像には触れていない[2]。同じく、『百年史』の理学部編も両誌を無視している。また、『学術雑誌総合目録』「欧文編」の『メモア』の記事は不完全[3]であるし、『理科会粹』にいたっては、同「和文編」から完全に脱落している。 10年ほど前から日本の動物学史を調べはじめた私が最初に取り組んだ課題の一つは、アメリカ人御雇教師で東大理学部動物学教室の初代教授モース(E.S. Morse)の事跡だったが、紀要の刊行は、そのモースが当局に発刊を進言したと伝えられている。事実その創刊号は、彼の大森貝塚発掘報告書 Shell mounds of Omori であり、『理科会粹』もその邦訳版『大森介墟古物編』[77-2]に始まる。そのような関連から、両紀要の発刊から終刊までを調べ、一応の概要はすでに発表したが[4]、本報ではその後判明した事実も含めて報告する。 2 両紀要の発刊明治10年6月17日、腕足類の研究を目的としてモースは横浜に上陸した。同19日、彼は便宜を計ってもらうため、当時文部学監だった同国人マレー(D. Murray)に会いに上京したが、このとき思いがけず東京大学から招聘を受ける[5]。大森貝塚の発見はこの上京の折りだったが、実際に初めて発掘したのは9月16日であった。その数日後にマレーも伴って二度目の発掘を行い[6]、同21日には早くも第一報をNatureに送っているが[7]、その末尾に「東大当局が発掘を全面的に支援してくれる」旨を記しており、来日後3カ月ですでに、モースが首脳陣の深い信頼を得ていることがわかる。 彼はその21日前後にしたためた日記で大森貝塚発掘に触れてこう記した、「大学当局は、私がこの件について書く報文を何にせよ出版し、海外の様々な学会に送付すると約束している。こうして一連の科学論文の刊行を始め、それを諸研究機関へ交換用に送って科学図書館を作りたいものだ[8]」と。 『東京大学法理文三学部第六年報』(自明治10年9月至同11年8月)所収の報告書「モールス申報[9]」には、上記のことが大森貝塚発掘品に関連して明文化されている。 「……余ハ不日、本品ノ解説書ヲ進呈セント欲スレバ、閣下速ニ之ヲ印行シテ、其若干ヲ前述米国諸会社(学会)等ノ報酬ニ充テンコトテ希望ス。而シテ以後、年々此印行ノ挙ヲ継続スルニ関シ、其費用ヲ努メテ節減……陸続刊行シ、以テ之ヲ海外ノ交換ニ充ルヲ得バ、之ニ由テ啻(タダ)ニ広ク海外ノ奇品ヲ収ムルヲ得ルノミナラズ、本邦ノ自ラ其発見ヲ弘ムルノ益ヲ得ルヤ、決シテ浅少ニ非ザルナリ[10]」。 この申報には、上記引用文の後に北海道・東北への採集旅行の希望が述べられているが、それが実現して東京を離れたのは明治11年7月13日であった。そのほかの内容も考慮すると、この申報を記したのは同年5月か6月と思われる。 モースが紀要発行を進言したとされる根拠はこの申報だが、もちろん東大当局が独自に紀要創刊を構想していたかもしれない。しかし、そうであったとしても、モースの提言が紀要発刊を促進したことは間違いないであろう。 いずれにしても、このような経緯を経て明治12(1879)年に、『メモア』第1巻第1部[11]として、モースの Shell mounds of Omori が刊行された[12]。大きさは横一九・五センチ、縦28.0センチ、表紙は青灰色。中扉[挿図2左上]とまったく同じ字句が印刷されており、同一の組版を用いたと思われる。発行元は、単に Published by the University となっており、後述の『理科会粹』が「東京大学法理文学部印行」と記しているのと異なる。 構成は、冒頭に大森貝塚発掘作業を描いた石版画1枚、ついで中扉、序文2頁、目次1頁、本文36頁、図版18枚の順である。本文の最初にある内題は、表紙の題とやや違って、「The shell mounds of Omori, Japan」となっている。図版には英和両文が印刷されているが、これは図版を邦文版にもそのまま使うためであった。 この『メモア』創刊号の発行は明治12年9月初めらしい。というのは、横浜で発行されていた英字週刊新聞 The Japan Weekly Mail の9月6日号に、「The shell mounds of Omori, Japan」というタイトルの記事があり、その冒頭で、 The first volume of the Memoirs of the Science Department of the University of Tokio has just been issued, containing the results of Professor Morse's investigations in connection with the shell mounds near Omori. と、『メモア』の創刊を伝えているからである。これに続き、論文の内容が実に2頁にわたって詳細に解説されている。別の週刊紙 The Tokio Times の同日号も「The Omori Shell Heap」の見出しで1頁を割いて、大同小異の紹介を行った。 『メモア』の発刊がこれだけ大きく取り上げられたのは、大森貝塚の発掘が注目の的だったからでもあるが、いま一つには著者モースが9月3日に横浜を離れて帰米の途についたからであった。もちろん両紙とも、モースの帰国にも筆を割いて名残を惜しんでいる。 帰国の日付と週刊紙という点を考慮すると、Shell mounds of Omoriが刷りあがったのは、モースが東京を離れる直前、8月末から9月2日までのあいだと考えてよいであろう。 先の引用文にあるように、紀要を学術雑誌などとの交換に充てることをモースは構想していたが、実際に彼は『メモア』第1号をアメリカに持ち帰り、学術的刊行物や諸資料との交換をはかった。挿図1は、その寄贈の際に添えられた手紙で、当時の東大法理文学部綜理加藤弘之の名があることからもわかるように、正式に東大の依頼を受けたものであった。なお、文中に「東京大学は考古学博物館並びに図書館を建設中なので」云々とあるのは、これもモースが東大に設立を進言し、彼の帰国後まもなく完成した「東京大学博物場」を指すのであろう。もっとも「博物場」は、考古学に限らず、自然科学全般や工学関係の資料も収納・展示する施設であった[13]。

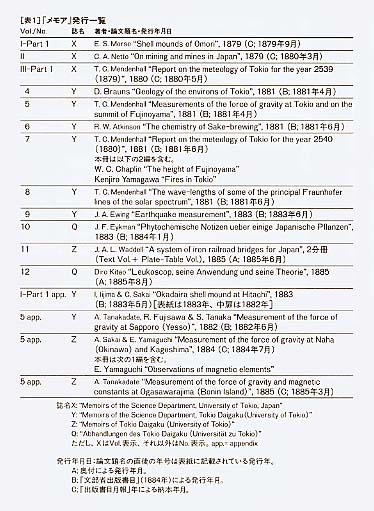

一方、『理科会粹』の発行は、いつ誰が提案したのだろうか。残念ながら、それに関する資料は今のところ見当たらない。しかし、発案者が誰にせよ、外国人教授たちが日本で行った研究の成果を、欧文だけでなく一般の人々にも読める形で提供するという方針は、今日でも見習いたい優れた発想であった。 Shell mounds of Omoriの序文は明治12年7月16日に記されたものだが、そこに「日本語版が発行されるため、図版には日本語も併記してある」の一文がある。したがって、遅くともこのときまでに『理科会粹』刊行の方針が確定していた。 ついで明治12年9月1日、Shell mounds of Omoriとベルソンの『高等物理学』について、「学術上之裨益ト可相成モノユヘ、今般両書トモ翻訳ニ着手イタシ、訳成之上ハ出版候様致度、此段相伺候也」との伺書が加藤法理文学部綜理から田中不二麿文部大輔宛に出され、9月15日付で承認された[14]。この承認を受けてであろう、東大は『郵便報知新聞』明治12年10月6日号に広告を出した。 次ニ記載セル書籍ハ、本部ニ於テ既ニ翻訳ニ着手セリ。此旨、広告ス。 明治十二年十月三日 東京大学法理文学部 理学部教授ベルソン氏著 一高等物理学 Physique superieure. 同 モールス氏著 一大森介墟篇 Shell Mounds of Omori. 法学部教授テリー氏著 一法律原論 First Principles of Law. 年が明けて明治13年1月21日、『郵便報知新聞』は「東京大学法理文学部印行理科会粹第一帙の上冊、大森介墟古物編(米人モールス氏撰著)一本……発見相成たり」と報じ、『東京日日新聞』も1月23日付で「東京大学法理文学部印行の理科会粹第一帙上冊、大森介墟舌物篇(ママ)は発兌なりて、一本を弊社に贈らる」と伝えた。 こうして発行された『大森介墟古物編』は英文版とまったく同じ大きさであり、表紙は灰色。挿図3(左上)でわかるように、右横書きで「理科会粹 第一帙上冊」と記すが、「帙」で数える方式はこのシリーズの最後まで続いた。 構成は英文と大同小異で、最初に大森貝塚発掘の石版画1枚、続く中扉には「大森介墟編」とのみ草書体で記されており、つづいて凡例1頁、緒言3頁、目次1頁、本文67頁、図版18枚の順である。緒言と目次には「大森介墟編」、本文冒頭には「大森介墟古物篇(ママ)」の題が使われている。訳者はモースの同僚だった矢田部良吉植物学教授で、翻訳は英文紀要に忠実である。 凡例の末尾と表紙には、「明治十二年十二月」とあるが、前述のように実際に発行されたのは13年1月らしい。発行部数は、英文版も邦訳版も不明。内務省発行の『版権書目[15]』によると、両版とも版権免許を得ているが、市販されたかどうかはわからない。 なお、白い厚表紙の特製本があるが、これは宮家や華族などへの献呈本ではないかという。 3 英文紀要『メモア』表1は、明治12年から18年までに発行された『メモア』全16冊の一覧である。実際の刊行年月は、『文部省出版書目』および『出版書目月報』によって調べた[16]。

挿図2は、そのうち4冊の中扉だが、各冊ごとに体裁がかなり異なっている。最下部には発行年があるが、まず皇紀を示し、括弧内に西暦を表示している。

表1からわかるように、この短い期間に誌名が二度も変更されており、次の三期に分けられる。 [第一期]明治12—13(1879—80)年発行の3冊 誌名はMemoirs of the Science Department, University of Tokio, Japanで、volume表示、ローマ数字使用。 [第二期]明治14—16(1881—83)年発行の8冊 誌名はMemoirs of the Science Department, Tokio Daigaku (Uruversity of Tokio)で、No.表示、算用数字使用。 大学の英名表記がUniversity of TokyoからTokio Daigaku(University of Tokio)に変更されている。モースが明治10年に東京大学と結んだ契約書[17]や、『東京大学法理文三学部一覧 明治十一—十二年』の英文版では、いずれもTokio Daigakuが用いられているので、これが創立以来の正式の英名表記であり、『メモア』の記載もそれに合せたということであろう。 [第三期]明治17—18(1884—85)年発行の5冊 誌名はMemoirs of Tokio Daigaku (University of Tokio)またはAbhandlungen des Tokio Daigaku (Universität zu Tokio)で、No.表示、算用数字使用[18]。 この誌名改訂は本質的なもので、それまでは理学部の紀要だったものが、誌名からScience Departmentが消えて、全学共通の紀要に変更されたのである。第10号の最終頁にその旨が英独両文で記載されている。 The plan hitherto followed with the Memoirs of the University has been to issue and number them as Memoirs of some one of the Departments. But hereafter the Memoirs of all the Departments will be issued as 〈Memoirs of Tokio Daigaku〉 and numbered as such in order of their publication biginning with number 10. Those of the Science Department heretofore issued will be numbered in the new series as shown below.

この文を見ると、それ以前から全学部がそれぞれの紀要を刊行する権利を有していたと読めるが、現実に刊行したのは理学部だけで、法学部、文学部、医学部は発行例がなかった。全学共通の紀要となってからも、理学部以外で論文を出したのは、この号を執筆した医学部のエイクマンただ一人であった。 勘ぐって考えれば、エイクマンから出版の要請があって、それまで理学部が独占していた紀要を急遽手直しして、全学部に格上げしたように取れる。独文誌名の登場も、たまたまドイツ人のエイクマンが執筆者になったからのように思える。独文表示の号はこの第10号のほかは第12号だけであった。 結局『メモア』として明治12年から18年にかけて刊行されたのは、付録(Appendix)として出された4冊を含めて計16冊であった。うち14冊までが1冊1論文であるが、第7号は3論文、第5号付録のうち1冊は2論文を載せる。ところが、この2冊の表紙には第一論文の題名しか記されていないので、図書カードなどではそれ以外の論文名が脱落していることが多い。 『メモア』の論文数は延べ19編、うち12編までが外国人教授計9名によるもので、当時の東大における御雇教師の重みを如実に示している。その9名はモース(動物学)、ネットー(採鉱冶金学)、メンデンホール(物理学)、ブラウンス(地質学)、アトキンソン(化学)、チャプリン(土木工学)、ユーイング(機械工学)、エイクマン(薬科学)、ワッデル(土木工学)で、メンデンホールが4編を執筆したほかは1人1編である。また、医学部のエイクマン以外はすべて理学部所属であった。 一方、日本人による論文は計7編、執筆者は9名である。その7編のうちスタッフによる報文は山川健次郎と北尾次郎(ともに物理学)による2編だけであり、残る5編は学生の調査・研究の報告[19]であるが、その5編はすべて付録として扱われている。 じつは、モースの後任として明治12年に動物学教授として赴任したアメリカ人のホイットマン(C.O. Whitman)と東大当局のあいだで、弟子の論文をめぐって次のような悶着があった。 「ホイットマン先生は明治十四年七月吾々の卒業を期として大学を去られることとなり、先生は吾々(岩川友太郎と飯島魁(いさお))の卒業論文を校閲してこれを大学紀要に載せらるるように大学へ申請をした。……然るに大学ではホイットマン先生の請求を退け、教授の名義ならば掲載せしめんとのことであって、多分学生の研究報告は此の紀要に載せない内規であったらしい。……(先生は)これを聞いて非常に憤慨せられ、斯かる非常識な馬鹿気たることは全世界にもあるまいと罵倒し、然らば外国の学術雑誌に出さうとて余輩二人分の原稿を倫敦(ロンドン)へ発送し……[20]」 その論文は支障なく受理されて事は決着したのだが、ホイットマンは留任の要請を拒み、同年夏に契約が切れると日本を去った。付録という形にせよ学生の論文を掲載するようになったのには、このトラブルが一役買っているかもしれない。 4 邦文紀要『理科会粹』『理科会粹』は、明治16年までに7冊発行された。表2はその一覧で、括弧内に翻訳者を、対応する『メモア』の号数を最右欄に示してある。 うち4冊の表紙を挿図3に示した。紋様化した「大」の字を四隅に配した風格あるデザインは共通しているが、発行年月以外の文字はすべて手彫らしく、「理科会粹」の誌名をはじめ、字体が号ごとに微妙に異なっている。中央に大きく論文題名を入れた点や、号数が「帙」で表示されている点も目を惹く。 また、第1帙上冊『大森介墟古物編』、第2帙『日本鉱山編』、第3帙第1冊『東京気象編』と、明治13年までに発行された3点は「東京大学法理文学部印行」となっているが、明治15年以降発行の4点は「東京大学印行」である。この変更の由来を示す資料は見出していないが、明治14(1881)年に東京大学の体制が大きく変わったことが関係しているのかもしれない。それまでは、東京開成学校に起源し当時一ツ橋にあった法理文三学部と、東京医学校の後身で本郷キャンパスに存在した医学部にそれぞれ別の綜理が置かれていて、実質的に別の学校の趣きがあったが、このときから全学ただ一人の総理(字もこのとき変更)のもとに統合された組織体になるなど、大幅に制度が変わったのである。 第2節で記したように、『理科会粹」は『メモア』の邦訳版として企画されたが、実際に7冊のうち6冊までがその翻訳であり、初期に刊行された『メモア』7冊は、第5号を除いて『理科会粹』として出版されている。ところが、明治14年刊の『メモア』第8号以降は一つも翻訳されていない。明治16年5月刊行の『メモア」第1巻第1部付録「Okadaira shell mound at Hitachi」、同16年6月刊行の第9号「Earthquake measurement」などは翻訳されて然るべき内容だが、ついに邦文版は出なかった。明治14年以降に何らかの方針変更があったのだろうが、その間の事情は不明である。 英文紀要の翻訳が中止(?)されたのち、明治16(1883)年10月に、唯一書き下ろしの巨智部忠承撰『概測常北地質編」が、第4帙付録として出版された。そして、これを最後に『理科会粹』は消えたのである。 5 おわりに『メモア』と『理科会粹』が創刊された明治12(1879)年の頃は、英米系の日本アジア協会が発行するThe Transaction of the Asiatic Society of Japanと、ドイツ東亜博物学民族学協会発行のMittheilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiensの両誌が刊行されていて、そこに自然科学や考古学の論文も掲載されていたが、その数は少なかった。一方、日本人による自然科学系雑誌としては明治10年創刊の『東京数学会社雑誌』と13年発刊の『東京化学会誌』があるだけで、また当然ながら両者とも国際的に通用する力はなかった。 したがって、『メモア』と『理科会粹』は、日本初の大学紀要であるだけでなく、本邦最初の本格的自然科学誌として科学史的に重要な意義をもつ。 しかも、その出版は海外からも歓迎された。たとえば、『東京大学第一年報』(起明治13年9月止同14年12月)の「採鉱冶金学教師ネットー申報[21]」は、「理科会粹」の小見出しを立てて、次のように記している。 「比来、海外ヨリ余及他ノ教授ニ書ヲ寄セテ理科会粹ヲ注文スルノ有志、陸続絶エズ。故ニ余ハ前申報ト重複ヲ厭ハズ、切ニ其部数ヲ増加シテ、其一半ヲ公売セラレンコトヲ望ムナリ。此挙ヤ独リ大学及著述者ノ栄誉ノミナラズ、其公衆ヲ裨益スル亦鮮少ニアラズ。況(イワン)ヤ、其售(シュウ)売(販売)ノ利ハ多少入費(経費)ヲ償フヲヤ……」。 ここでいう「理科会粹」は邦文のそれではなく『メモア』を指すが、その発行部数がわずかだったこと、市販されていなかったことがわかるとともに、海外からも需要が多かったとの記述が興味深い。 表1から明らかなように、『メモア』掲載論文の大半は日本の事物を扱ったものである。世界の涯に位置する謎多き国の自然(地震や気象、地質)、産業(醸造や鉱業)、考古学(貝塚や先住民族)などに対して、欧米の科学者たちが深い関心を抱いていたことは疑いない。『メモア』はそれに応えうるものだったのである。 しかも、この時期の東京大学理学部教授陣には、優れた人々が欧米から招聘されていたと指摘されている[22]。したがって、単にテーマが興味あるものだったに留まらず、個々の論文の質もかなり高かったことが、海外での好評につながったのではないだろうか。 本報は、『東京大学史紀要』第10号(1—12頁、1992年)に発表したものの再掲である。したがって、数字記載と文献記載の様式などを本書他報文と揃えたほかは、まったく手を加えなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||

【註】[1]これに先立って東大から発刊された『学芸志林』は、海外文献の翻訳や学外者の寄稿が多い総合雑誌的な性格であって、大学の研究成果の公表を旨とする「紀要」とはいささか異なり、その嚆矢とはいえないと思う。[本文へ戻る][2]『東京大学百年史』「通史一」、491—500頁。[本文へ戻る] [3]この両誌は、大半が1冊1論文のためか、雑誌として認識されずに、図書館の目録では単行本扱いされていることが多い。『学術雑誌総合目録』「欧文編」の『メモア』所蔵校がわずか5校に留まるのはその反映であろう。その記載の不完全な点については、註[18]参照。[本文へ戻る] [4]磯野直秀「本邦初の大学紀要」、『慶應義塾大学日吉紀要・自然科学』2号、1986年、48—56頁。[本文へ戻る] [5]磯野直秀『モースその日その日』、有隣堂、1987年、68—75頁。[本文へ戻る] [6]Morse, E.S., Japan Day by Day, Vol.1, Houghton Mifflin Co., 1917, pp.287-289, 308-311.(石川欣一訳、『日本その日その日』、東洋文庫、平凡社、1970—71年)。[本文へ戻る] [7]Morse, E.S., “Traces of early man in Japan,” Nature Vol.17, 1877, p.89.[本文へ戻る] [8]前掲註[6]、原書、1巻、311頁。本引用文は磯野の訳である。[本文へ戻る] [9]「動物学教授エドワルド、エス、モールス氏申報」、『東京大学法理文三学部第六年報』、64—77頁。全文の翻刻は守屋毅編『モースと日本』、小学館、1988年、495—499頁。[本文へ戻る] [10]引用に当たっては、漢字と仮名に現行字体を用い、濁点と句読点を適宜加えた。引用文中の()は、磯野による註である。なお、2行目に「前述米国諸会社等ノ報酬」とあるのは、モースが一時帰国中にアメリカの学会・博物館などから東大に対して大量の書籍・雑誌類の寄贈を受けたことを指し、それらの機関への論文送付を意味している。[本文へ戻る] [11]Volume I- Part Iと記載されているのは、序文の末尾に「第二部には、蝦夷・東京近郊・肥後の貝塚の土器を示す予定である」とあるように続編執筆を意図していたからだが、その続編の代わりに、弟子の飯島魁と佐々木忠二郎が発掘した陸平貝塚の報告書が付録として出版された。[本文へ戻る] [12]現代文訳として近藤義郎・佐原真編訳『大森貝塚付関連資料』(岩波文庫、1983年)がある。[本文へ戻る] [13]前掲註[5]、259—261頁。磯野直秀「エドワード・シルヴェスター・モース」、『慶應義塾大学日吉論文集・自然科学編』18号、1984年、48—113頁。[本文へ戻る] [14]『文部省准允 自明治一二年至明治一四年』、『東京大学百年史』「通史一」、499—500頁。[本文へ戻る] [15]内務省『版権書目』、明治9—16年[『明治文化資料叢書』7巻、風間書房、1963年所収]。[本文へ戻る] [16]文部省『文部省出版書目』、明治17年[『明治文化資料叢書』7巻、風間書房、1963年所収]。内務省『出版書目月報』、明治10—20年[『明治前期書目集成』、明治文献、1971年所収]。[本文へ戻る] [17]磯野直秀「エドワード・S・モースの契約書」、『慶應大学日吉紀要・自然科学』1号、63—68頁、1985年。契約書全文の翻刻は守屋毅編『モースと日本』、小学館、1988年、492—495頁。[本文へ戻る] [18]『学術雑誌総目録』「欧文編」は、Memoirs of the Science Department, University of Tokio, Japanの後継誌名としてAbhandlungen des Tokio Daigaku (Universität zu Tokio)だけを挙げ、Memoirs of Tokio Daigaku (University of Tokio)を落としている。[本文へ戻る] [19]表1末尾にある第5号付録の田中館愛橘による小笠原の重力測定の論文も、学生が実施したものを助教授の田中がまとめたものである。[本文へ戻る] [20]岩川友太郎「飯島博士を追想して」、『動物学雑誌』34巻、1922年、121—126頁。[本文へ戻る] [21]『東京大学第一年報』、80—88頁。文中で「前申報」とあるのは、『東京大学法理文学部第八年報』(自明治12年9月至同13年8月)の「理学部教授クルト、ネツトー申報」(65—70頁)で、「理科会粹第二帙トシテ本部ニテ印行アリタル余ガ著述ノ日本鉱山編……其需要ノ多キ海外ノ知友争テ之ヲ余ニ求ムト雖モ、奈何セン閣下ノ余ニ恵贈スル所、固ヨリ多キモ、既ニ限アルヲ以テ限リナキノ需ニ応ズルヲ得ザリキ……」として、印刷数を増やしてほしい旨のほぼ同じ提案がのべられている。[本文へ戻る] [22]たとえば、渡辺正雄『お雇い米国人科学教師』、講談社、1976年。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |