技術の画家—曽山幸彦をめぐって

|

山梨俊夫 神奈川県立近代美術館 |

|

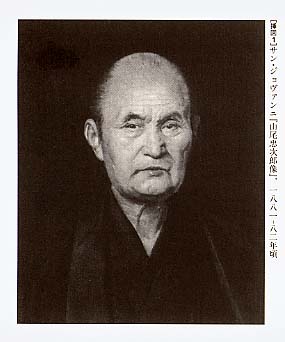

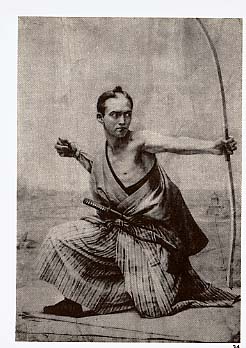

東京大学の工学部都市工学科の資料として現在、『弓術之図』[34]と呼ばれている一点の大きなデッサンが残されている。片肌脱いだ若い、丁髭の武士が片膝をついて矢を射ている姿が大きい。遠くを見据えて口元をぎゅっと結び、肌を露わにした左腕から肩にかけて筋肉の緊張が浮かびあがる。弓を引き絞って、矢を射た瞬間を描く、その描写は、綿密をきわめる。着物、とりわけ縞柄の袴は、折れじわもひとつひとつ丁寧に描かれ、微妙な陰影のニュアンスが丹念に追われて、柄の色合いまでも施されているかのような錯覚さえふと覚えさせる。実際にはもちろん、コンテの黒の濃淡だけですべてが表わされている。 描写の焦点は、この若い男に絞られる。男の全身の細部は、いたるところに画家の眼が行き届き、絵としての軽重は全体に均等に計られているが、背景は軽くなる。男は野外の地面に直かに敷かれた敷物の上に膝を立てている。けれど、野外の風景は遠くにあり、男との位置関係は明確になっていない。右手に小さな祠のような堂があり、主題のうえで何か意味を加えているようだが、正確には分からない。 野原が茫漠と広がっている。開けた空間と弓を引く男とを繋ぐものは、祠がいくらか暗示的であるにしても、ほとんど何もない。その関係の薄さは、絵のつくり方のうえでは、中景を欠いているところに原因している。そして、そのことは、何よりも、このデッサンが、弓を引く武士を描くことだけに焦点を当てて画面全体をぬかりなく構成しようという絵づくりの意図をもっていないせいであろう。 このコンテによる周到な絵は、油彩画に手を染めるまでにいたる訓練の過程で制作されている。純然に、物を見る訓練、描く技倆の習得のために描かれた習作とみなせる。それもこれをもとにして油彩画を完成させようとするよりも、技術を磨くこと自体が目的であるような意味合いをもった作である。 描いたのは曽山幸彦。曽山は工学美術学校に在籍していた。東京大学工学部の前身工部大学校について、『東京帝国大学五十年史』に含まれている「工部大學校沿革」にはこうある。 「東京帝國大學工學部の起源を尋ぬれば、一面に於ては東京開成學校に遡ると同時に、又一面に於ては明治初年設立の工部省工學校に遡らざるべからず」。 明治3(1870)年に山尾庸三らの建言によって工部省が設けられ、明治政府の政策の要となる殖産興業を推進する母体のひとつをつくり、人材養成と国家としての技術の習得を行なうために、伊藤博文と山尾は、明治4年に工学寮の設立を建言した。近代国家への脱皮に向けて、一挙にさまざまな必要を実現させなければならなかった明治政府は、この建言もすぐさま受け入れて、明治5年には校舎を建て翌6年6月には外国人教師たちが到着し、8月に入学試験を実施して、急いで開校にいたる。工学寮には、土木学、機械学、電信学、造家実地(後に造家学)、化学及び溶鋳学(後に化学・冶金学の二学科)、それに鉱山学の六学科(後に七学科)が設置された。 この工部省工学寮は、明治10年1月に工部大学校となるが、工部美術学校はその直前、工学寮に付属するものとして創立される。 「明治九年十一月六日工部美術學校を創設し工學校に属せしむ。其の學科は書學、彫刻の二科とし、書學は書法及油書を教授し、彫刻學は石膏を以て各種の物形を模造する等の諸術を教授す。伊太利人三名を招傭して教師と爲せり。同年十一月二十五日美術學校中彫刻生徒に限り、官費を以て 就學せしむることと爲せり。同年十二月十四日美術學校規則に改正を加へ、女子の入校を聴することと爲せり。 因みに同校の沿革を此處に略述せば、明治十五年六月三十日彫刻科を廢し、同年十二月一日同校を閉鎖し、翌十六年一月二十三日之を廢止せり」。 さて、ここで問題にしている曽山幸彦は、創立されて2年目、明治11(1878)年4月に工部美術学校に入学した。工部美術学校が一応整備された教育課程をもって、初めて正規のヨーロッパ絵画と彫刻を日本に播種した場となり、明治初期の日本の美術界に計り知れない作用を及ぼしたことは周知であるから、ここでは詳述しない。ただそうした機関が、独立した美術学校ではなく、工部学校に付属し、そこに組みこまれたいくつかの学科名を見ても明らかなように、実用の技術を養うためにつくられたことは、つねに、明治初期、絵画が「美術」などではなく技術と理解され、何か実際の用途に役立てられるものだったことのひとつの例証として語られていることについては留意しておきたい。 御雇外国人として工部美術学校にやって来た3人のイタリア人、画学担当のアントニオ・フォンタネージ、彫刻担当のヴィンチェンツォ・ラグーザ、予科の教師ジョヴァンニ・ヴィンチェンツォ・カペレッティのうち、曽山幸彦が指導を受けたのは、入学後いきなり予科を省いてフォンタネージであった。しかし曽山が入学して半年ほど経った明治11年9月をもってフォンタネージが帰国したのちは、後任のプロスペッマフェレッティにつき、フェレッティが教師として無能であることが明らかになって退任したあとは、その後任のアッキレ・サン・ジョヴァンニの教えを受けた。画学の教師は歴代3人いて、曽山は全員に師事したわけだが、わけてもサン・ジョヴァンニの指導がもっとも曽山の絵に浸透したと思われる。その指導がどういうものであったのかは、のちに触れるとして、まず曽山自身の経歴を少し明らかにしておきたい。 もっとも、少し明らかにするとは言っても、曽山の経歴について多くは分からない。残されたいくつかの資料を寄せ集めて綴れば、曽山幸彦は安政4(1857)年1月、鹿児島県岩崎に生まれたと推測される。推測されるというのは、曽山が没した直後に刊行された『建築雑誌』の第61号に掲載されている「故大野義康君小傳」(以下「小伝」)には安政6年12月生まれとあり、大植四郎編『明治過去帳』によれば万延元(1860)年生まれとなっているからである。しかしここでは、青木茂氏の「工部美術学校画学生徒列伝」(『明治洋画史料』、中央公論美術出版)のうちの曽山幸彦の項に所収されている『公文録』中の資料、「工部美術学校画学生徒徴兵免役之儀ニ付伺」から引いた生年に従っておく。 鹿児島藩の武士であり、父は曽山芳徳と言い、その次男であった。諱(いみな)は義康、幼名を富二郎、長じて幸彦と名乗り、のちにふたたび義康と改名した。生家は貧しく、腰に差した刀もぼろぼろで周囲の子どもたちからもからかわれたほどだったと「小伝」にある。「小伝」ではさらに続いて、貧しくても懸命に学ぶ曽山の姿を見た伯父の高崎正風(まさかぜ)が、彼を東京に呼んで勉学の途を開いてくれたと述べる。 「高崎正風氏之ヲ聞キ東京ニ招テ麹町某塾ニ入學セシム時ニ明治九年ナリ君性繪畫ヲ好ムヲ以テ某氏ニ就キ傍ラ日本畫ヲ學ブ高崎氏乃チ君ヲ戒テ日ク學問技藝ヲ脩ムルハ宜シク爾ノ嗜ム所ニ從フベシ大工ヲ望ムモ可ナリ左官石工唯爾ノ撰ブ所然レドモ一タビ之ニ志セバ専意研究シ以テ名人ト爲ルヲ期スベシ兼脩以テ正鵠ヲ誤ルハ予ノ嘆惜スル所ナリ」。 この一文に記されてあることがどの程度本当なのかは分からない。麹町の某塾が何を教えていた塾なのか、日本画を学んだ某氏が誰なのかも、それを明らかにする資料はない。それはともかく、高崎正風の助言を受け入れてか、曽山は、新しく西欧の息吹きを持ちこんだ工部美術学校への入学を決意した。 因みに高崎正風は、歌人として名をなした人で、維新の動乱の時期には薩摩藩主島津久光の命を受けて国事に奔走した。明治4年には、欧州各国を回り、同7年には大久保利通と中国大陸に渡っている。同9年からは歌人としての仕事をもっぱらとして御歌掛となり、その後御歌所の長を長く勤めた。明治20年には男爵を授けられている。高崎正風も、明治時代の社会に強く浸透した薩長閥に連なっており、その点では正風の甥である曽山幸彦がのちに、工部大学校の助教授に就任したのにも、この血脈が関係したのではないかと思われる。 工部美術学校に入ってからの曽山は、先に触れたように、サン・ジョヴァンニの薫陶を最も強く受け、彼の教えに忠実であったようだ。ここでも推測の体をなさざるを得ないのは、サン・ジョヴァンニ自身の残した絵画作品が油彩による肖像画『山尾忠次郎像』[挿図1]など数点しか現存しないため、その傾向がよく分からず、両者の比較が十分にできないからである。

しかし、「小伝」には両者をつなぐひとつのエピソードが語られている。 「君性豪膿ニシテ率直阿(オモネ)ラス某美術學校ニ在ルヤ其師伊國人某常ニ拙ヲ譲(セ)ム一日師各自ノ繪ヲ閲シ大ニ撫然トシテ諸弟子ヲ叱シテ日ク咄此ノ如キハ以テ繪畫ト爲スニ足ラズ宜シク破毀スベシト衆躊躇セシニ君即チ刀ヲ以テ之ヲ寸斷セリ師大ニ悦ビ終ニ君ヲ信任シ且愛育スル事實子ノ如シ」。 サン・ジョヴァンニの曽山への信任のほどが、我が子に対するもののようであったかどうかは措いても、サン・ジョヴァンニの教師時代に画学の助手を勤めたのは唯一、曽山であったことを見れば、その信頼は窺い知れる。また、先の兵役免除を願い出た書類にも、「官費ヲ以テ技芸伝習中ナルモ専ラ教師ヲ助ケ生徒取締ノ事務ヲ担任シ余人ヲ以テ代フヘカラサルモノ」とあり、教室で重んじられていた様子もわかる。 学生のやっていることをおしなべて、とても絵になっていないと叱責したサン・ジョヴァンニが描いた作のうち、現存する『山尾忠次郎像』(明治14—15年)を見ると、彼の技法自体が、丹念な写実を主体にして、19世紀後半のヨーロッパ絵画という枠組で考えても、伝統的なアカデミズムのうちにあってしかも革新的なところのない地味なスタイルをもっていたと思える。このアッキレ・サン・ジョヴァンニの経歴は、ほとんど何も分明されていない。ただ、その写実の技術は、相当なものであったらしい。そして、自分のもっている技術を生徒たちに徹底的に教えこんでいこうとしたサン・ジョヴァンニの意気込みを受け止めて、曽山は写実的な描法に鍛練を重ねた。彼の授業はかなり厳しかったことはいま引いたエピソードからも想像できるが、曽山と同窓で、のちに共同して画学校を運営した堀江正章の一文にもその教えぶりが窺える。 「『サンジョバンニ』等は今の學校のやうに學年毎には試験を行はないで、全校生徒に封して同一の作業を課し、その成績の優良な者をば抜擢して遂次上級に編入することにしてゐました。それで學校から卒業證書を授けると云つた所が、凡そ十餘年も修業したなら世界中何處に出しても辱しからぬ者と志て卒業を認めるが、僅か数年の修練位では仕方がないと威張つて居たものです。私なども夜を日に繼いで夜の課業までもやらされたのは随分辛いことでした」(堀江正章「明治時代の西洋画」、大正12年、『千葉中学校校友会雑誌』62号所載)。 堀江自身は、むしろサン・ジョヴァンニの画風とは折り合わない絵を描くようになる。 曽山は、工部美術学校を出てのち、堀江と志を同じくするが、在学中は、サン・ジョヴァンニの助手を勤めて、教室で重んじられていた。恐らくほとんど基礎的な絵画技術を学ぶのに終始していた曽山は、堀江や松室重剛、藤雅三、岡見千吉郎らとともに明治16年1月に一斉に修業を終えて工部美術学校を出る。それまでの学習期間の長短を考慮されることもなく一斉に修業証書をもらったのは、じつは工部美術学校自体がその月に廃校になったからである。 ヨーロッパの技術、制度、思想をこぞって移入することにやっきになっていた時期に、西欧一辺倒への反省が強くなり、その動きは次第に反動化して国粋主義的なものになって、美術の分野でもフェノロサが音頭を取るかたちで「日本画」が唱導されて、油彩画が駆逐されていく。その力に押されて工部美術学校は廃校になった。しかし、そういうかたちで学校がなくなったとは言え、修業証書を手にしていた曽山は、同じときに美術学校を出た同窓生のうちでも、その後の進路にめぐまれていた。卒業の翌月、明治16(1883)年2月には、工部大学校の図学教場掛兼博物掛の職を得ている。一方で、「日本画」の伸長と裏腹に「洋画」の逼塞を余儀なくした時代の流れに抗して、曽山は、堀江正章、松室重剛とともに動いて、私立の美術学校を設立した。自分たちの「洋画」研究の場を存続させていくことと、それを教え広めていくことを目的にしている。フォンタネージの後任のフェレッティの無能ぶりに抗議して工部美術学校を退学し、十一会を結成した浅井忠らの動きとは別に、曽山らの美術学校設立は、「洋画」の普及という面で大きな働きをした。 明治の初めのころは、英語、国学、漢学、簿記、裁縫、あるいは数学など、さまざまな分野で、何か役に立つことを身につけようとする人々の求めに応じて、ぞくぞくと私塾や私立学校が誕生した時期となるが、そこには、国が殖産興業といった政策にそって近代化を推し進めるのと平行して、またときには国の方針に対抗して、人々の側からも新たな時代に対処していこうといううねりのようなものが反映されている。 曽山たちが設立した美術学校の枠組は、当時、私立の学校をつくるときに要求された書類を示すとおおよそどんなものであったかが分かるだろう。

前書願出ニ付奥印候也 明治十七年十二月廿四日 東京府麹町區長 大海原尚義印 麹町區學務委員 末吉 忠晴印 (都立教育研究所編『東京教育史資料大系6』) 学校長は松室重剛が勤め、教員数二名とあるのは、曽山幸彦と堀江正章である。3人とも無給で運営にたずさわっていた。授業の内容は、工部美術学校時代の方式を守るものであったと伝えられる。曽山が工部大学校に勤務していた関連から、工部大学校に移管されていた工部美術学校の器材や備品を借りだして教室で使用していた。「教授法要旨」にもあるように、授業はヨーロッパ絵画のアカデミックな教育の手続きと共通しており、陰影法、遠近法や解剖学を講義して、実際の物を見て写生するという方法に終始し、油彩画の制作までにはいたらなかったようである。 定員五十名に対してどれほどの生徒がいたのかは不明だが、なかには久米桂一郎なども学んでいた。彼らの画学専門美術学校は、伝えられるところでは、経済的な困難と工部大学校から借りていた備品の管理が文部省に移って教材に不自由するようになったために、1年ほどで廃校に追いこまれてしまった。 その後、曽山幸彦は、本郷西片町に私塾を開く。ただ、それがいつの年であったのかは分からない、そして間もなく 永田町に大きな屋敷を構える大野家の養子となり名を義康として、その屋敷内の一角に小さな教室を建てて私塾を移した。この間、曽山は明治20(1887)年3月に東京府工芸品共進会の審査員を勤め、21年5月には、当時東京大学工芸学部と工部大学校が合併した工科大学の造家学科(建築学科)の助教授に就任している。永田町の私塾は、のちに美術界で活躍する多くの人材を輩出した。大野(曽山)の教えは相変わらず厳格であったが、藤島武二、和田英作、岡田三郎助、中沢弘光、矢崎千代二、三宅克己、北沢楽天らがいた教室内の雰囲気は、大野がいないときには賑やかなものであったらしい。やはりそこに学んで、のちに白馬会に属した画家高木背水は、その空気をつぎのように回想している。 「大野教師は午前中は工科に教へ、午後は教鞭を執り、自分は別に邸内の画室で非常な勉強家で、教授が厳格で、門生一同は皆びくびくして居つた。門人も亦師を見習ふて中々勉強であつたが、何れも皆青春の気が燃へてゐるのみか、画家気分で茶目気はたつぷりと持ち合せて、相当にいたづらもした。和田英作が、奇智縦横に迸つて、茶目の大将で、三宅が次席位なところで、毎日午前中は教師が居ないと知つてるので、いたづらは多く其の間に行はれ、時としては脱線して師が帰つた車の響を聞き損ねて、露見に及び大目玉を喰ふ事も珍しくなかつた。和田は一番無邪気で少年当時は才気は有つても欲気がなく、茶目が過ぎて成績が余り挙らず、教師から叱られて「君は見込みはない、止し給へ」と云はれた事さへある。後年の彼は非常な勉強をして、京都博覧会に出品し、歳はまだ二十になるかならぬに、優等賞を得て、以後は隆々と名声を揚げた、岡田は年長者であり元来が真面目で茶目の仲間入りもせず、誰かが女の話でも持ち出すとぷんぷんと怒つた位であつた」(『月刊邦画』、昭和11年所収)。 大野義康自身は、この一文からすると謹厳居士のような折り目正しく武士然とした人柄を想像される。それに対して10歳ほど年下の学生たちは、高木背水の言葉を借りれば「画家気分」で騒々しかったようである。初めての官立の美術学校に学んで、少し大仰に言えば国を背負って立とうというような使命感を抱きながら、外国からもたらされた絵画を学んだ大野たちの世代と、彼の弟子たちの世代とのあいだには、絵に対する意識について、わずか10年の違いながら、ずいぶん開きができていた。高木の言う「画家気分」は、40年近いのちの回想であるから、明治20年代初めに若い人々がもっていた「画家」についてのイメージとは異なるかも知れない。しかしそれでも、絵は絵として成り立つ、といった考えの萌芽を分かちもっていたような、絵画に対する自由な気分が兆していたのだろう。だが、大野の教授法は、依然として工部美術学校以来の課程を踏んで、物を正確に写すことを何より重視していた。高木背水は、そのあたりをこう書いている。 「教授法は工部省の学校を其のまゝに、厳格なる古典式でデッサンの厳しい事は勿論であったが、調子を見る事を、うんと厳しく且つ精密に教へられた。一例を挙げると、墨画で少女を写生して唇が赤く見へないとか、垢と影を描き分けろ、眼で見へるものが画に描けぬ事はない、それが出来なければ、正確なものは出来ぬ等と万事其の通りで、絵の具を使ふ事は容易に許さず、墨画を十分に描けなければ色は役に立たぬと云はれた。其の結果か否か、当時の絵は色は甚だ幼稚で調子と構図の方が進んでゐた」。 墨で描いて唇を赤く見せろとか、垢と影を描き分けろといったデッサンの重要視は、大野の絵画観に一貫していて、物の形を捉えることを絵画の根本と考えて、そこに描く側の解釈など入りこむ余地もなかった。 大野は、こうして工科大学の造家学科で画学を教える一方、私塾では熱心に若い人々に絵画の道を開いていった。そして、自らもまた、教育者としてばかりでなく画家としてあろうともした。当時は自分の作品を発表する機会がそれほど多かったわけでもなく、洋画が圧迫されていた時期でもあり、また大野自身も作品を公けにすることに積極的であったとも思えない。それでも、大野は明治23(1890)年に、2回にわたって展覧会に出品している。まず4月に開かれた第3回内国勧業博覧会。ようやく洋画が息を吹き返しつつあったこのとき、勧業博覧会にも油絵が出品されることになり、大野は曽山幸彦の名で「油画人物」を1点出品した。その年の11月、前年に結成された洋画家の団体、明治美術会の第2回展に、やはり曽山の名で『辻講釈ノ図』(油彩)と『婦人ノ図』(水彩)を発表している。大野の画塾に学ぶ者に対して彼は、ヨーロッパの石版画の模写、石膏像の写生、人物の顔の写生、人体の写生と、手順を踏んで5、6年もかけて鉛筆やコンテによるデッサンばかりを教えていたこともあって、展覧会出品を許さなかった。こうしたことは、大野が油彩画をひどく大切なものと考えていたことを示しているかもしれない。 自らの制作と、大学、私塾での教育に勤勉ぶりを貫いていた大野義康は、その技倆を認められ皇后の肖像の制作を依頼されもしたが、「小伝」の伝えるところでは、「期日ノ到ルヲ待テ海外ニ航シ其薀奥ヲ究メント欲セリ」と、いつかヨーロッパに渡ることを念願としながら、腸チフスに罹り、明治25年1月10日に没した。 大野の私塾は、彼の亡きあと、信頼の厚かった弟子玉置金司を中心に協議され、画学専門美術学校を大野とともに経営していた堀江正章、松室重剛をふたたび招いて、この2人と玉置が教師となって存続された。塾の名は、大野幸彦の名を取って大幸館とし、実質的には堀江と玉置が教鞭を執って、松室は名ばかりの協力者であったようである。 曽山幸彦の絵は、残されている数が少ない。そのために、彼がどういう画家であったかを語ろうとすると、断片的であったり、推測が多く混じったりするうらみがある。だがそれでも、数少ない絵と、いままで記してきたやはり断片的な経歴を見ていくと、そこに、工部美術学校で学びながらフォンタネージの弟子たちとは異なったスタイルをもつ画家の像が浮かびだしてくる。 今回の出品作である『弓術之図』は、明治14(1881)年の第2回内国勧業博覧会に、工部美術学校生徒の作として出品されたものではないかと推定されているが、その時期は、サン・ジョヴァンニが来日して間もないころでもあり、おそらくデッサンによる物の形の把握を徹底的に鍛えることが授業の主眼とされていただろう。東京芸術大学に所蔵されて1881年の年記のある別のデッサン『杵を持つ男』[36]を出品作と合わせて見ると、そのころの曽山の技術的な鍛練に想像がつく。形態を追う刻明な描法と注意深いぼかしで陰影に調子をつけて、巧みに人物を捉えている。描写の技術は、高い水準にある。 それらを、第3回内国勧業博覧会に「人物画」として出品されたと考えられている油彩の『武者試鵠図』[挿図2]と比較すると、デッサンの弓を引く人物が堂々とした印象を与えるのに対して、油彩ではむしろ固さを伴うものになっていることが知れる。油彩画でも、たとえば武士の衣裳などに忠実に物を写すデッサン力の確かさは相変わらず生きているとしても、人間を忠実に精密に表わそうとして人間の存在感に届かない。「眼で見へるものが画に描けぬ事はない」との曽山の言葉は、彼の狙いと自負を明かしているけれど、それはまた、彼のいた環境、つまり時代の要請、絵画の役割についての考え方、教えられた絵画観などから育まれた絵の限界をおのずから表明してもいる。ヨーロッパ絵画のもたらした物の見方に驚き、その可能性に大きな望みを託しつつ、それを取りこむことに急いだ19世紀末の日本を念頭に置けば、その限界は時代のもので、別段曽山を非難するには当たらない。

曽山が克明な描写で物を、人間をできるだけ正確に描こうとしたとき、それができないとなると彼はひとえに描写技術が未熟であるからだと考えたに違いない。見える通りに描くといっても、その見え方もさまざまであり、見え方の差をつくりだすのは物を捉える思想的な側面に由来するとは考えないし、そうした考えを促すような多面的な絵画体験はもちようもなかった。曽山にとっては、眼で見えることが絵を描くことと結びつくとき、それは一元的なあり方しかもたないものだった。陰影法、遠近法、解剖学といった技術の体系を学び、それを総合することで達成されるはずのこととして、一枚の絵があった。しかも油彩画は、絵の究極的な形としてある。それゆえに彼も、容易に油彩で絵を描かなかったし、弟子たちにも安易には描かせなかった。曽山は、描写について名人芸を欲した。名人芸とは技術の極致である。そこに到って初めて開かれる技術的な自在さ、それをもって人間や自然を、過不足なく眼に見える形で描くこと、それが曽山の絵画に対する願望であったろう。 こうした技術への信頼は、見方を変えれば近代の画家たちの考える絵画観とはそぐわない。むしろ、職人、画工のもつ技術観と共通している。だがそれでもなお、人間を、しかも生きた人間を描くことは、新たな時代の絵としてとりわけ重要であり、新しい要求であった。絵を描く者が、もうひとりの人間に対時し、その人間を見つめる。そうした緊張は曽山や同時代の絵描きにとって喜びをもたらしたに違いない。人間を描くことに巧みになるとき、それは、技術の体系が成就するという達成感を運んだ。『弓術之図』を見、その驚くほどの技術的な錬磨の様子を観察すると、そういう地点を目指す絵描きの姿が思われる。 曽山は皇后の肖像を描く仕事を依頼された。人間を描くことについて、明治の時代、それは社会的な意味でひとつの頂点をなしていた。おそらく実物を見て描くことはないにしても、この聖化された人物を描くのは、技術を重視する彼の絵画観にとっては、そして彼らがもっていた絵画の役割についての意識にとっても、大きな意味をもっていた。工部美術学校に学んだ画家たちに肖像画が多いのは、当時の社会的要請のためばかりでなく、曽山に則して述べてきたような彼らのうちに培われていた、正確に描くという技術を究めることを重要な目標とする絵画観に促されていたことも要因となっていただろう。われわれの眼からすれば、依頼による肖像画ばかりを残した明治の画家たちも、彼らにしてみれば、肖像画は、技術の集約を実現する場として、ときに喜びをもたらす大切な仕事であったと想像される。 肖像画を描くことが、生ま身で眼の前にいる人間(ときには写真を媒介にすることがあったにしても)を見つめ、描くことのうちに、その人間と応答する契機になる。そういう形での人間との対し方そのものが、西欧の方式による絵画を描くことで初めてもたらされた。そのことを考えると、工部美術学校に学んだ画家たちにとって、肖像画をはじめとする人物画は、習得した技術を実践し、披露する好個の機会となったばかりでなく、絵画によって仕向けられる、とりわけ人間についての視点を、あるいは思わず知らずのうちに抱かされる場ともなっただろう。そしてわれわれは、彼らのうちに立ちあがったそういう視点を思うとき、ヨーロッパ絵画という新たなものに出会った驚きや戸惑いから促される、しばしば起きる表面的な浅い摂取だけにとどまらない、彼らの物の見方の変化とその展開を改めて見直し、彼ら自身がその過程で何を見出していったかを、そして彼らにそうさせた絵の力を考えていかなければならないだろう。 |

[工部美術学校画学科]

34 曽山幸彦『弓術之図』 明治14(1881)年春、洋紙に木炭、コンテ、墨、縦181.3cm、横123.4cm、工学系研究科建築学専攻

35 曽山幸彦『ディオニソス』 明治14(1881)年、洋紙にコンテ、縦44.9cm、横58.9cm、東京芸術大学芸術資料館

36 曽山幸彦『杵を持つ男』 明治14(1881)年、洋紙にコンテ、縦60.0cm、横45.9cm、東京芸術大学芸術資料館 曽山幸彦(1857—1892)は、明治11年5月に工部美術学校に入学した。この年の秋にフォンタネージは日本を離れたから、曽山は、むしろ図学教師カペレッティや絵画教師サン・ジョヴァンニの教えを受けた。厳しいデッサンの訓練を積んだことは、明治14年の年記を持つ『ディオニソス』と『杵を持つ男』から窺われる。コンテ画『弓術之図』は大作で、同年春の第2回内国勧業博覧会に出品された工部美術学校生徒による『人物赤裸画』(同会出品目録の表記)に該当する。ほかに藤雅三と松室重剛が同主題同寸法のコンテ画を出品し、話題を呼んだ。人体デッサンを踏まえた創作となっている。さらに曽山は、明治12年の第3回内国勧業博覧会にも、『武者試鵠図』と題して、弓を引く武者の油絵(東京国立博物館蔵)を出品した。卒業後は工科大学造家学科で教鞭をとる一方、画塾を開いて後進を育てた。(木下) [工部美術学校彫刻学科]

37 ヴィンチェンツォ・ラグーザ『欧州婦人半身浮彫額』(木製額付) 明治12(1879)年頃、石膏、縦47.8cm、横37.0cm、「彫第四拾三号」の墨記あり、工学系研究科建築学専攻

38 ヴィンチェンツォ・ラグーザ『半身浮彫八角額』 明治12(1879)年、石膏、縦107.8cm、横74.6cm、厚12.3cm、「Ragusa.(18)79」の刻記あり、工学系研究科建築学専攻

39 ヴィンチェンツォ・ラグーザ『侯ケレル女史像』 明治12(1879)年、石膏、縦36.0cm、横50.0cm、高87.5cm、「明治十二年四月二十日」の刻記あり、工学系研究科建築学専攻 ヴィンチェンツォ・ラグーザ(1841—1927)は、工部美術学校の彫刻学の教師として、明治9年にイタリアから来日した。開校当初、彫刻学科には思うように生徒が集まらなかった。西洋彫刻が何をするものなのか、理解を得られなかったからだ。ラグーザは石膏像を持参した。建築の飾物、獣類、風景額、人物と段階を踏みながら、石膏像を油土で模倣することが、彫刻教育の中心だった。東京大学にはラグーザの自作3点が現存する。うち2点には明治12年の年記があり、これらは生徒たちに手本として示されたに違いない。胸から上を表現する肖像彫刻は、その後、個人を顕彰する銅像として日本に定着する。『欧州婦人半身浮彫額』は明治10年の第1回内国勧業博覧会に出品された可能性がある。(木下) 40 教材彫刻(含ラグーザ将来) 工学系研究科建築学専攻

40-4 『トルゼットヴェニユストヴァティカノ無頭婦人像』 石膏、縦42.5cm、横42.5cm、高106.5cm

40-8 『小児ノ頭』 石膏、縦29.0cm、横31.0cm、高50.5cm、「四拾三小児之頭壱個ノ内□」の墨記あり

40-13 『無題』 石膏、縦24.0cm、横25.5cm、高56.0cm、「工學寮」の台座焼印あり

40-16 『無題』 石膏、縦153.0cm、横54.0cm、調査番号96(松岡の『教場風景』に登場) 41 工部美術学校写真資料 明治12(1879)年10月ないし12月、工学系研究科建築学専攻

41-15 寒水石採石場 縦21.0cm、横27.7cm、「茨城県下多賀郡諏訪村字屏風ヶ獄」「No.6」の墨記あり、印「工部美術学校」、備品番号「彫第十七号」「彫ヨ六」

41-6 寒水石採石場 縦21.0cm、横27.4cm、「No.7」の墨記あり、印「工部美術学校」、備品番号「彫第十七号」「彫ヨ七」 工部美術学校の彫刻科では、塑像と大理石彫刻が教えられた。当初、ラグーザはイタリアから大理石を輸入したが、やがて国産石の利用が奨励された。明治12(1879)年7月から翌年7月まで、アメリカ在住のイタリア人彫刻家トマソ・ガリアルド(Tommaso Gariardo)が採用され、大理石彫刻を指導した。ガリアルドは10月と12月3日に茨城県に出張し、寒水石の調査を行った。これらの写真はいずれかの調査時に撮影されたと思われる。寒水石を用いて童子の浮彫を制作したという寺内信一の証言がある(寺内信一自筆ノート画重要参考筆記』)。(木下)

42 大熊氏廣『モーセ像』 明治12(1879)年、石膏、縦38.0cm、横44.0cm、高97.0cm、「明治十二年二月□□終□ミツシエラン□□ 大熊氏廣」の刻記あり、人文社会科学系研究科

43 大熊氏廣『破牢(スパルタアニベーラ全身)』 明治15(1882)年、石膏、縦33.5cm、横24.7cm、高72.0cm、「明治十五年五月大熊氏廣造」の刻記あり、工学系研究科建築学専攻

44 『田口和美先生像』 明治40年、セメント胸像、縦54.0cm、横105.0cm、高118.0cm、「明治四十年 美盛作」の刻記あり、医学系研究科庶務掛 大熊氏廣(1856—1924)は、工部美術学校の開校とともに入学し、ラグーザの下で彫刻下で彫刻を学んだ。在学中に制作した石膏像2点が現存する。1点の背後には「明治十二年二月□□終□ミツシエラン□□ 大熊氏廣」と記されており、ミケランジェロの『モーセ像』の模刻と思われる。「明治十五年五月大熊氏廣造」という銘を持つ、もう1点は『破牢』で、卒業制作である。こちらは、19世紀のイタリアの彫刻家ヴィンチェンツォ・ヴェーラの『スパルタクス』を模刻したものだ。手本を見ながら『破牢』を制作する彫刻家の姿が、明治20年に宮内省が出版した西村茂樹編『婦女鑑』の挿絵になっている。原画は、やはり工部美術学校に学んだ曽山幸彦が描いた。このように、同校の彫刻教育は模刻中心であった。大熊は田口和美他、東京大学医学部の教師から解剖学を学び、西洋近代彫刻を確立した。首席で卒業した後、『大村益次郎像』(靖国神社蔵)をはじめとして、数々の肖像彫刻や記念碑を手がけた。(木下)

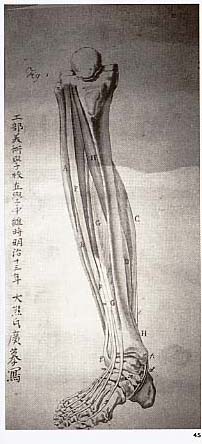

45 大熊氏廣『墨画人躰解剖図筋肉明細之部大熊』(部分) 掛図(十図一幅)、明治13(1882)年、紙に鉛筆、淡彩、縦110.0cm、横95.0cm、鳩ヶ谷市立郷土資料館寄託

46 大熊氏廣『人躰解剖之図筋肉之部墨図大熊(頭)』(部分) 掛図(十二図一幅)、明治15(1882)年、紙に鉛筆、淡彩、縦124.Ocm、横99.0cm、鳩ヶ谷市立郷土資料館寄託 明治13(1880)年3月に工部美術学校彫刻学科の助手職を拝命した大熊氏廣は、同年秋から翌年にかけ都合3度にわたって「人體解剖ノ図」の軸装墨彩色図を制作している。明治14年1月東京大学医学部から解剖専門教員玉越與平が「人身骨格研究ノ為メ」画学教場へ出向し解剖学の講義が行われるようになり、これらの講義内容を書き取ったノートも現存する。軸装の解剖図は局部図の配置からして冊子本ないし折帖本の図譜から採られたことが明らかであり、全体として正方形に近い紙型は、それがこの時代の教場で盛んに使われた教育用掛図であった可能性を示唆している。これらの資料は日本人彫刻家が造形美術のために学んだ解剖学の記録として、おそらく最古のものと考えられる。(西野)

47 小栗令裕『欧州婦人アリアンヌ半身』 明治12(1879)年、石膏、縦27.0cm、横38.5cm、高80.0cm、「明治十二年七月一日小栗令裕造」の墨記あり、工学系研究科建築学専攻 小栗令裕(?—?)は、工部美術学校に入学するまでに、大学南校で英学を学び、工部省で製図や測量の仕事に携わっていた。工部美術学校の彫刻教育は模刻が中心だった。背後に「明治十二年七月一日」の年記を持つこの作品は、アリアスを基にしたもの。明治14年の第2回内国勧業博覧会にも、彫刻学科生徒の手になる『アリアンス半身像』が出品された記録がある。同年、小栗は退学し、同窓生2人とともに共立美術学舎という塾を開業した。(木下)

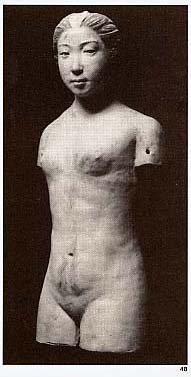

48 寺内信一『裸婦』 明治17(1884)年、テラコッタ(素焼)、高80.0cm、「皺襞研究所用 明治十七年春三月周防之美術学生 寺内信一作尾州金島山 不□堂信在尾州号稀念」の銘刻あり、常滑高等学校 寺内信一(1863—1945)は明治11年1月10日に工部美術学校に入学した。初めは画家志望であったが、予科を経て彫刻学を専攻、ラグーザの指導を受けた。卒業後、一時皇居造営の仕事に就き、コンドルの設計図から模型を製作した。明治16年、製陶業の盛んな愛知県常滑に招かれ、彫刻を教えた。美術研究所が設けられ、寺内のほかにも、工部美術学校出身の内藤陽三と菊地鋳太郎が相次いで指導に訪れた。この裸体像は寺内が赴任した翌年の作品で、常滑の土を用い、高い温度で焼き上げている。これに衣服を着せ、皺や襞の表現を学ぶ教材として製作したようだが、立体的な人体表現は西洋彫刻の研究なしには生まれなかっただろう。右腎部に次の銘文が刻まれている、「皺襞研究所用 明治十七年春三月周防之美術学生 寺内信一作 尾州金島山 不□堂信在尾州号稀念」。(木下)

49 松(檜)山政太郎『筋学像』 明治17(1884)年、石膏浮彫、縦62.5cm、横31.2cm、「明治十七年八月常滑美術研究所生徒松(槍)山政太郎作之」の墨書あり、常滑高等学校 筋学像には片手を上方に挙げ、体重を片足にかけるポーズが珍しくない。緊張と弛緩、筋肉の二つの対照的な状態を説明するのに格好のポーズだからである。そのため、ヴェサリウスの解剖図以降、この種のポーズが筋学図の常套とされてきた。本作品は石膏浮彫であり、筋学像として大変に珍しい。上部に墨の年記があり、明治17年に常滑美術研究所の一生徒の造ったものであることがわかる。筋肉の表現に心を砕き過ぎたせいだろうか、手足の関節部など人体の骨格の把握に稚拙な点が認められるが、それでも明治10年代の美術的な人体表現としては画期的である。頭部や四肢端部など、医学解剖学の教本に無かった部分は「松(檜)山政大郎」の独自の造形的な解釈に基づくものなのだろう。ラグーザの弟子寺内信一が工部美術学校で学んだ「外部解剖」の知識は、確実に地方へ伝播した。(西野)

50 内藤陽三『無題』 明治14(1881)年、石膏、「□□□□□□□明治□□年二月十日 内藤陽三」の墨書あり、工学系研究科 内藤陽三(1860—1889)は寺内信一とほぼ同じ道を歩んだ。工部美術学校に学び、皇居造営の仕事に携わり、明治16年に常滑美術研究所の教師となった。しかし、寺内と異なり、2年で常滑を離れ、明治19年にドイツのベルリンに渡った。『鯉江方寿像』は常滑時代の作品である。ラグーザに学んだ西洋の肖像彫刻を、陶磁という在来の技術で実現させている。(木下) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |