工部美術学校における絵画・彫刻教育

|

金子一夫 茨城大学教育学部 |

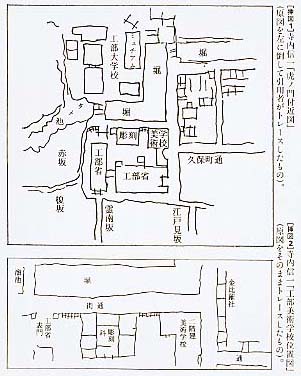

1 諸言工部美術学校は、日本で初めての本格的な西洋美術の教育、及び学校による美術教育の場となった。その教育は、様々な美術史的及び美術教育史的問題の考察へ我々を誘ってやまない[1]。最初に、工部美術学校の美術教育が我々に提示する基本的な問題を一瞥しておきたい。 現在もかなりの数の工部美術学校旧蔵石膏像が残っている。その圧倒的数量を見て感じるのは、西洋美術の己の普遍性に対する絶対的な自信である。もし日本美術が同じような立場に立たされたら、とてもあのような自信はないであろう。西洋美術の絶対的な自信は、西洋美術そのものの積極的性格だけではなく、ギリシア・ローマ以来の歴史的蓄積、絶対神の存在、資本主義の成功などに裏付けられていると思われる。未開のアジアを開化させるのは、当然の責務という意識もあったのであろう。しかし、だからといって日本側が一方的に西洋に順応していくことにはならなかった。 日本の近代化と西洋化は重なりあっている。ただ概念としての近代化と西洋化は、同一ではない。もし日本における近代化と西洋化とが区別できないとしたら、近代化は日本の自己同一性を失う過程であったはずである。ところが現在も日本は依然として日本であって西洋ではない。工部美術学校の美術教育も、単なる西洋化の営為ではなく、日本の独自性を保持しながら、西洋美術教育の選択的導入による近代化であったと言える。それを考えてみよう。 近代化の一環として創設された工部美術学校が養成しようとしたのは、単なる職人ではなく、指導的な国家有用の美術家(技術者・芸術家)であろう。学校の設置目的を記した公文書には、工部美術学校は西洋の技術を移入して「百工ノ補助」のために設ける、将来は西洋の優等アカデミーと同等の地位に到達させたいとある。数年後の結末はともかく、最初は壮大な気概をもって始まった。 それでは、工部美術学校の生徒達は、どのような国家有用の美術の概念をもったのであろうか。主な生徒達、例えば小山正太郎や松岡寿は、退学後も国家有用の画家という考えをもっていた。それには工部美術学校の教育だけではなく、彼らが公を優先する武士の子達であったことも作用しているであろう。国家有用の美術とは、国家・国民に寄与する美術である。前述の西洋美術アカデミーと同等の地位になるという気概からすれば、まず本家の西洋美術を凌ぐような美術である。その生産によって国家の威信を高めることができる。次いで国民の精神を高める美術、その後に国民の実用に美術という順序になるであろう。「百工ノ補助」をいいながらも、単なる実用だけでは士族の精神は満足しなかったと思われるからである。 単に実用の美術なら、図案や建築を中心にすればよい。特に画学科を主要な学科として設置した理由がない。壁画であれば、実用の美術と言えるかもしれない。西洋的観点からは、壁画は専ら歴史画である。しかし教師として選ばれたのは、風景画家、それもバルビゾン派系統の画風をもった画家であった。後述の契約内容にも、「景色油画水画……」とあり、人物画は言及されていない。人物画を教えることはできるであろうが、専門に制作している画風は、とても壁画に適する様式とは思えない。やはり、単なる実用を目指していただけではないと思われる。 この風景画の導入は、山水重視の日本在来の美意識から来たと考えられる。山水は当然、漢詩と結びついた心象風景であった。士族や豪農等は江戸時代から教養としてこの感覚をもっていた。実際の指導においても自然の中に眼に見える以上のもの、ロマン的なものを見ようとするバルビゾン派系風景画と生徒達の心象的山水概念が適合したに違いない。日本では伝統的に山水が最も価値ある題材で、人物画は俗なものとされた。そのせいと推測するのであるが、士族出身の初期西洋画家は人物画が得意でない。高橋由一、小山正太郎、浅井忠等は、人物が得意とは言えない。初期洋画家で人物をよくした五姓田義松、島霞谷は、士族出身ではない。ただ士族出身の画家でも西洋留学すると、人物をよく描くようになる。 歴史画、人物画を最高の題材と考える西洋のアカデミーは、伝統的にギリシア・ローマ彫刻を範とした人体素描を教えた。もちろん遠近法は重要な科目ではあったが、風景は人物の背景として考えられた。いつ頃から風景画がアカデミーの中できちんと教えられるようになったのかは、はっきりはしない。おそらく19世紀になってから、歴史的風景画といった形で教えられ始めたのではないかと想像する。そして人体画中心の西洋では、風景画教師しかいないアカデミーはあり得ない。その意味で風景画家が中心となった工部美術学校は、西洋のアカデミーからすれば全く特異なものであった。しかし前述のように山水重視の日本では、幸運であった。人体だけの教育であったら、あれほど画家を輩出したかどうかも疑問である。工部美術学校の設置以前から始まっていた普通教育の図画は、制度的には実用的な工芸図案教育を推進したイギリスの政策を参考にしたと思われる。しかし、そこでも実際に日本が手本に引用したのは、風景画を最終段階とする、素人画家や婦女子対象の、民間の描写的素描手本の諸図であった。普通教育の図画も工部美術学校も、単なる西洋化ではなかったのである。 また当時の日本における絵画と彫刻との概念的水準の差にも留意しておきたい。周知のように工部美術学校の画学の志望者はたくさんあったのに、彫刻学志望者はほとんどいなかった。そのため彫刻学は官費制となった。日本には近代的な彫刻概念が成立していなかった。彫刻概念に近いものとして、日本には賤業視されていた「彫り物」や「左官仕事」しかなかった。それゆえ、絵画と違って、彫刻は白紙に近いところから出発したと言える。 そして、工部美術学校の教育内容の体系と教授順序は、それまでの日本では明確ではなかった、体系的な美術概念及び学校教育概念を同時にもたらすものであったことにも留意しておきたい。それは、その後の日本美術や美術教育の概念の基礎となった。 2 工部美術学校の設置と教場明治8(1874)年4月20日付で、工部卿伊藤博文は太政大臣三条実美に、工学寮で美術教育をするために画学、家屋装飾術及び彫像術の教師を雇いたい、イタリアが美術に優れているので同国公使アレッサンドロ・フェ(Alessandro Fe)に相談し、3名の教師を1年1万円以内で3年間雇入れることを同国に申し入れたいという内容の伺書を提出した。それには「副申」及び「覚書」がつけられていた。覚書の最初にある教育内容に関する部分を以下に引用する[2]。 「方今欧州ニ存スル如キ是等ノ技術ヲ日本ニ採取セント欲スルニ今其生徒タルモノ曽テ是等ノ術ヲ全ク知ラサルモノナレバ之カ師タル者ハ一科ノ学術ノ者ヨリハ却テ普通ノモノヲ得ンコトヲ欲ス此故二専業ノモノハ現今此学校ノ希望スル所ニ適セズ唯是等ノ技術ノ諸分課ヲ教導スルヲ得ベキモノヲ要スルナリ 仮令ハ画術ニ於テハ地形及画像等ノミナラス図引竝絵ノ具混合方、遠景図及『アート・オフ・ポジション』画ノ位置ヲ定ムルノ術等ヲ以テ生徒ヲ教導スルヲ要ス家屋装飾術ニ就テハ諸般ノ造営装飾及彫嵌ニ用ユル大理石等ノ彫刻術モ亦之ヲ伝ヘシメ又彫像術ニ在テハ人形ノ偶像及板面ノ小像竝禽獣・虫魚・花実等を彫刻スルノ術ヲ教授セシメント欲スルナリ」 あまり専門的ではなく、初歩から全般的な内容を教えられる教師がよいという考えが見られる。基礎のないところに移植しようとするのであるから、そうでないとうまくいかないと思ったのであろう。西洋彫像術に関しては全くそうであった。ただ西洋画学に関しては不十分ながら、幕末からの研究の蓄積があった。 この伺書は5月7日付けで認可され、イタリア政府に3人の美術家の推薦を依頼した。そしてイタリア政府から画学教師としてフォンタネージ(Antonio Fontanesi)、家屋装飾教師としてカペレッティ(Giovanni Vincenzo Cappeletti)、彫像術教師としてラグーザ(Vincenzo Ragusa)の3人が推薦された。ローマで3人と日本政府との間に契約が結ばれ、明治9年8月29日正式契約発効となった[3]。契約には年限が工部卿に面会した日より3年間と記されているので、3人は8月29日かその直前に来日したと思われる。『工部省第二回報告書』(明治9年7月ヨリ/明治10年6月)には「同廿九日伊国人ホンタ子ジーヲ画学教師ニ同国人ラクザヒンセンソヲ彫刻教師ニ同国人カツベレチーヲ造家教師トシテ三ヶ年大学校へ雇入其月給ハ各金弐百七拾七円七拾五銭ツゝヲ與フ」とある。大学校へ雇入れとあるのは、報告書がまとめられたのが明治10(1877)年6月以降で、その時既に、美術学校が大学校附属の形になっていたからと思われる。 3人のイタリア人教師が来日してから約2カ月後の、明治9年11月6日、工部省工学寮管轄の美術学校が設置された。具体的にはこの日に美術学校諸規則が定められ、頒布されたのである[4]。それまでの約2カ月の間に、カリキュラムや教室設備等に関して、イタリア人教師と簡単な打ち合わせが行われたと思われる。この最初の規則書は発見されていないが、『工部省 美術(自明治九年/至明治十五年)』(国立公文書館所蔵)の記述からすると、9年中に追加された彫刻学生官費扱い、女子生徒及び一週三回生の部分、そして明治10年6月に改定された学課区分とを除き、現存する明治10年6月改定の『工部美術学校諸規則』と大差ないものと想像される。 『工部省美術(自明治九年/至明治十五年)』(大政紀要)には設置理由を「本校ハ欧州近世ノ技術ヲ以テ我国旧来ノ職風ヲ[ニ]移シ百工ノ補助ト為サント欲ス而シテ生徒ノ技術秘奥ヲ解得ルハ多年ノ後ヲ期ス故ニ初メ専ラ之ヲ教授セントス」と説明している。また明治10年6月改定規則の「学校ノ目的」には次のようにある。 一 美術学校ハ欧州近世ノ技術ヲ以テ我日本国旧来ノ職風ニ移シ百工ノ補助トナサンカ為ニ設ケルモノナリ 一 故ニ先ツ生徒ヲシテ美術ノ要理ヲ知テ之ヲ実地ニ施行スルコトヲ教へ漸ヲ逐フテ吾邦美術ノ短所ヲ補ヒ新ニ真写ノ風ヲ講究シテ欧州ノ優等ナル美術学校ト同等ノ地位ニ達セシメントス これらの文面には百工すなわち工芸、工業、建築等多くの実業の補助としての美術という考えと、とにかく早く技術を修得し実践応用できるようにしたいという考えが見て取れる。工学寮は非常に実践的な教育をしたところであるが、美術学校に関しても強い実践的性格をもたせようとした。徐々にヨーロッパのアカデミーと同じような地位にするという大きな希望も表明されている。 その他規則の主な内容を挙げる。入学資格が15歳以上30歳以下、最初の6カ月間が仮入学の試生で、其の間に進歩が見られた場合正式の入学生になる、学費は月2円。教場を二区に分け、第一区が「既ニ稍日本風ノ技術ニ得ル所アリテ専ラ実地修業ヲ望ム者ノ教場」で最低3年間、第二区が「論理実地共新ニ修業ヲ望ム者ノ教場」で最低6年間の就学が条件である。学課は画学(油画)と彫刻学の二つである。ここで規則中に建築装飾関係の学課がないのに気づく。 入学試験は明治9(1876)年11月13日に行われた。そして同月21日には画学と彫刻学の教場が開かれ[5]、その後合格者が入学した[6]。美術学校は最初、工部省構内の旧鍋島藩邸の日本屋敷にあったという[7]。旧鍋島屋敷の工部省の場所は、当時の地図で調べると赤坂区葵町である。工学寮そのもの、つまり後の工部大学校は麹町区三年町、いわゆる虎ノ門の旧延岡藩邸にあった。赤坂区葵町の工部省構内には、明治7年2月に工学寮小学校も設置されたが、明治10年6月に廃止された[8]。 周知のように画学科には志願者が数十名あり、合格者も多かったが、彫刻学科には職工風の者が数名入学しただけであった。そこで同月25日、彫刻学の生徒を官費生にすることが決定された。この彫刻学科をめぐる状況に関しては、次節で検討する。12月14日女子生徒も入学させること、及び一週三回生も入学させることが規則に追加された[9]。 明治10(1877)年1月11日官制改革によって工部省の諸寮が廃止され、旧製作寮と旧工学寮は新設の工作局の管轄となった。工学寮の中に大学校という名称は前からあったのであるが、旧工学寮を工部大学校と称すようになり、美術学校はそこに属する形になった[10]。美術学校は工作局美術校と称したらしい。さらに同年6月3日、美術学校諸規則が改定された。これ以後工部美術学校と称したとされる[11]。改定の要点は、それまでの学課二科制を改め、予科、画学科、彫刻学科の三科制にしたことである[12]。それまでも教場の第二区の方は6カ年で、予科的内容を含んでいたと想像されるのであるが、改定はそこに予科と専門科という明確な区切りを入れるものであったと思われる。 村田哲朗や尾埼尚文は、この改定が最初の構想からの後退を決定的にしたのではないかと示唆している[13]。つまり造家学教師としてカペレッティが最初から雇われたが、美術学校に建築装飾関係の学課は設置されず、カペレッティも教師として参加していたのかどうか明らかではない。ところがこの改定で、建築装飾関係学課の設置を明確にあきらめ、予科を設置してカペレッティをその担当にしたというわけである。そこには西南戦争以後の財政事情の悪化や、イギリス人中心の工部省御雇外国人の事情などがあるのであろう。 明治11(1878)年1月25日、工部美術学校は工部省構内旧鉱山・営繕局の建物に移った。寺内信一によればこれは霊南坂下に木造西洋館ができて、そこへ鉱山局が移転したので、旧鉱山局の建物全体に美術学校が移った。この旧鉱山局は工部省敷地の角にある二階建てペンキ塗りの建物であったという。ペンキ塗りであれば木造建築であろう。ただし彫刻学科は大型の石膏像があったので、旧鉱山局と工部省表門の間に街道を背にして新築されたという[14]。この新しく美術学校となった二つの建物とも、位置は現在の虎ノ門病院敷地の北隣あたりにあたる。寺内のノートにあった位置図をトレースしておく[挿図1、2]。

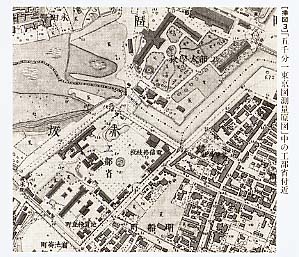

明治17(1884)年7月作成の「五千分一東京図測量原図」(日本地図センター、昭和59年複製)[挿図3]には、当時の建物配置が示されている。寺内のメモからすると、工部省敷地の北東角にあるのが、旧鉱山局の工部美術学校画学科等棟と思われる。明治17年当時は電信修技校となっている。その道沿い北にある正方形に近い建物が、彫刻学科棟であろう。従来工部美術学校とされてきた写真[挿図4]は[15]、形から彫刻学科棟と推測される。工部省解体後、敷地建物は海軍省管轄になったが、美術学校の建物の、その後は明らかではない。また工部美術学校の予科の授業は、工部大学校生徒館の建物で行われたとされる。工部大学校がその後工科大学となり、さらに本郷に移転して行った後、工部大学校生徒館は私立東京女学館の校舎として関東大震災の時まで使われた。この建物で彫刻科の授業も行われた可能性がある[16]。

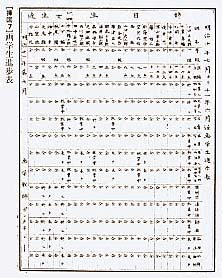

工部美術学校全体を西洋建築で新築する構想があり、フォンタネージはその図面を作っていたと言われるが[17]、彫刻学科棟を新築したことは、その構想がなくなったことを意味するのであろう。画学科はこの後に、フォンタネージの辞職とその後任教師をめぐる騒動が起こる。先の美術学校新築構想がつぶれたことも、フォンタネージ辞職の一因であると言われる。少なくとも彫刻学科に関しては仮住まいから脱したことで、軌道に乗ったと言えるであろう。 最初に雇われた三教員の契約期間は、3年間である。ラグーザは卒業生を出すまで契約を延長して6年間勤めた。しかし画学は周知のようにフォンタネージが明治11年にやめ、その後フェレッチ(Prosperro Ferretti)、さらにサン・ジョヴァンニ(Acchile San Giovanni)と次々に教員が交代した。この他にサン・ジョヴァンニの時代に画学予科教員としてジョゼッペ・ペロリオ、彫刻学の助手的教員として明治12年から翌13年にトマソ・ガイヤルジ(ガリヤルド)が雇われた。 3 フォンタネージ画学教師となったフォンタネージ(1818—1882)は、近代イタリアの代表的画家であった。来日前の経歴を井関正昭『画家フォンタネージ』によって簡単に見ておく[18]。フォンタネージは、イタリアのレッジョ・エミリアに生まれ、同市美術学校で学んだ。1848年、ガリバルディの部隊に所属し第一次イタリア独立戦争に参加したが敗退した。その後しばらくスイス各地に住む。1855年にフランスのパリに行き、万博会場でコロー、ルソー、ドービニーなどのバルビゾン派を見る。1859年に第二次イタリア独立戦争に参加した。1861年、パリのサロンに自作が入選したのでパリに行き、コロー、クールベに感動する。1865年から翌1866年末までロンドンに滞在し、コンスタブルやターナーの作品を見る。1868年ルッカの美術学校校長兼教授、1869年トリノのアルベルティーナ美術学校風景画教授となる。そして1875年に日本政府からのイタリア人教師募集について知り、応募したと思われる。1876年にローマで契約を結んだ。そして明治9(1876)年8月末に来日した。フォンタネージは58歳で、当時としてはかなりの年配である。そのようなフォンタネージに、日本行きを決断させたのは経済的理由であったとも言われる。 和文契約書には「東京画学校ニ於テ景色・油画・水画・形象併絵ノ具混合・遠近画術・画薬調合等ノ術ヲ伝習スヘシ」とある。既に述べたように、西洋の美術アカデミーでは最重要項目であったはずの「人体」が記されていない。これはフォンタネージやイタリアの意見の反映か、最初から日本側の意志なのか断定はできないが、少なくとも日本側が人体画を必要とは考えなかったのは事実であろう。 1860年代のフォンタネージの画風は、画面を光の当たった明部と陰になった暗部の対比で構成し、明部には色数は少ないが、緑、青、赤といった色彩を置くものであった。陰の中では物の形は陰影の中に溶解させられていた。1870年代になると色彩はさらに少なくなり、明部でも物の形は溶解するようになった。全体的に暗い中で暗い空や水面がわずかに明るいという夕景が好んで描かれた。色数が減った分、筆触、テクスチュアがそれを埋め合わせた。激しい筆触、ナイフで絵具を引っかいた線が調子を作った[19]。よく言われるように、清色と均質なテクスチュアを美的に感じる在来の日本人の感覚からすれば、フォンタネージの絵がものすごく汚いと見えたのも当然であろう。しかし、このように汚く見える絵が、真実や精神の表現であることを理解させていったのは、フォンタネージの指導、特に講義であったように思われる。そして、士族の子弟である日本人生徒に詩的表現としての山水概念の教養があればこそ、フォンタネージの考えは共感・尊敬できるものであったであろう。 4 ラグーザ彫刻学教師となったラグーザ(1841—1927)は、イタリア政府が行った日本派遣彫刻教師選抜美術競技会に首席合格して来日した人である[20]。来日当時は35歳であった。ラグーザはイタリアのシチリア島パレルモ市近郊に生まれた。少年時代に宗教画家パトリコーロに素描、パレルモの牙彫家に鑿の使用法等を学んだ。1860年ガリバルディの愛国義勇軍に参加し各地で戦った後、1864年故郷に帰った。親の反対はあったが彫刻家になる希望抑え難く、ヌンツィオ・モレルロ経営の塑像学校へ入学した。同時に午後はサルヴァトーレ・ロ・フォルテに古典彫刻の素描を、夜はアカデミア・デル・ヌードに学ぶという勉強ぶりであった。1872年ミラノで開かれた全イタリア美術展覧会に装飾暖炉を出品し、最高賞を受けた。これによってラグーザの名は知られるようになった。その後ミラノ等でたくさんの作品を作った[21]。そして前述の日本派遣彫刻教師選抜美術競技会に参加したのである。正式にアカデミーに学んだわけではないが、このように評価されたことからすると、ラグーザが19世紀アカデミズム彫刻の系譜にある作家であることは確かであろう。そしてアカデミックな彫刻教育についても、熟知していたはずである。そして全イタリア美術展覧会に装飾暖炉を出品したことからわかるように、当時の彫刻はまだまだ建築と強い絆をもっていた。 ローマで日本政府と交わした契約書のうち職務の部分には「彫刻学教師トシテ日本政府へ使へ東京彫刻学校ニ於テ大小形人面・動物・花・草・果物等ヲ彫刻スルノ術ヲ伝習スベシ」とある[22]。そのあまりに簡単な内容であるのは、日本の彫刻教育の方法がどのようなものであるか明確なイメージをもっていなかったからと思われる。また明治10年6月改定の『工部美術学校諸規則』中の彫刻学の部分には「草花ノ彫刻/造家学ニ用ユル動物彫刻/肖像彫刻」とある。これも非常に簡単な規定である。「造家学ニ用ユル動物彫刻」は、カペレッティとの関係で最初の美術学校諸規則にもあったかどうかは微妙である。いずれにせよ、日本側に彫刻教育の明確なイメージがなかったのであるから、西洋彫刻の専門家として彫刻教育のカリキュラムをラグーザが責任をもって決めていったことは間違いない。 5 画学と彫刻学をとりまく状況西洋画学の研究は、江戸時代から継続的に蓄積されてきた。今日我々が見て西洋画として不自然さがなくなったと言えるのは、ワーグマン(Charles Wirgman)に指導された五姓田義松や高橋由一からであろう。直接西洋人に指導される以前の西洋画は、今日我々から見て面白さはあるものの、西洋画の学習という観点から見れば不十分であった。日本人による西洋画塾はいくつかあったが、師弟ともに試行錯誤の中での研究という状態であった。しかしワーグマンの指導も、いわばアマチュアによる個人教授であった。それでも五姓田義松のような才能ある画家を育てた。それに対し工部美術学校は、本格的な美術学校での専門教育であり、比較にならないほど高度な教育が行われることになった。 画塾在学、あるいは出身の優秀者は、競って工部美術学校へ入ろうとした。小山正太郎などは、美術学校に絶対入ると決心し、せっかく苦労して就職した陸軍士官学校へ、10カ月も前の明治9(1876)年1月に辞表を出している[23]。彫刻と違って西洋画は、入学希望者にとってイメージができていたと言えよう。 画学に対して彫刻学の方は事情が違った。工部美術学校彫刻学科は、従来の彫りものの徒弟教育から学校教育へという大きな転換をもたらすものであった。彫り物から近代彫刻へ、徒弟教育から学校教育へという転換は、どちらも「近代化」という範疇で表せる。また西洋彫刻の感覚と技術は、それまでの日本の彫り物とはずいぶんかけ離れている。工部美術学校は西洋彫刻の感覚と技術とを修得させようとする「西洋化」という範疇で表せるであろう。 日本の近代彫刻は明治後期の荻原守衛から始まるように思われている。確かに荻原守衛らによって、彫刻は個人の芸術へと飛躍するが、彫り物から一挙に個人の芸術に飛躍したのではない。その前に工部美術学校が出現させた国家有用の彫刻の時代があった。 明治9年度の内容を記した『工部省第二回報告書』は、美術学校彫刻学科の最初の様子と官費化の事情を次のように記している。 「廿五日美術学中彫刻学ノ部ニハ職工体ノモノ僅ニ数名就業スルノミニシテ且学則ノ一斑ヲ窺フニ過キス更ニ奮励自費シテ修学ス可キノ気風ナシ元来我邦ノ彫鏤ナルモノハ概子雇職ノ賤事ニ属シ絶テ  紳貴族ノ之ヲ学ヒ以テ身ヲ立テ名ヲ顕スノ技芸ト為サス其風尚維新ノ今日ニ存シ欧州近世彫刻学ト雖トモ其人世ニ稗益アルコトハ凡庸人民ノ了知スル所ニアラス故ニ今般特ニ此学科ヲ設ケ之カ嚆矢トセンカ為メ彫刻学生ニ限リ官費ヲ以テ就学セシム」(カナの合字は開いて引用した) 紳貴族ノ之ヲ学ヒ以テ身ヲ立テ名ヲ顕スノ技芸ト為サス其風尚維新ノ今日ニ存シ欧州近世彫刻学ト雖トモ其人世ニ稗益アルコトハ凡庸人民ノ了知スル所ニアラス故ニ今般特ニ此学科ヲ設ケ之カ嚆矢トセンカ為メ彫刻学生ニ限リ官費ヲ以テ就学セシム」(カナの合字は開いて引用した)つまり彫刻学科には職人風の数名が入学しただけで、志気にも乏しかった。日本では彫刻は賤業で紳士貴族のする高等な技芸とされなかった。維新後の今日でもその風があり、彫刻が社会に有用であることを人民は知らない。そこで彫刻を移植するために官費就学としたというのである。具体的には月2円の学費を納めなくてもよいとした。これによって彫刻学に入学する生徒が多くなったらしい。 以上のことから彫刻科に入学した生徒の大部分は西洋彫刻について知らなかったし、最初から学びたいと思ったわけではなかったことになる。大熊氏廣、藤田文蔵、寺内信一等は西洋画志望であったことが知られている[24]。官費なので彫刻に転向したと思われる。また佐野昭は人に紹介されて画家だと思ってラグーザに就くことにしたが、就いてみると彫刻家であったので彫刻を学ぶことにした[25]。個人の好き嫌いではなく、時代の要請に従うのも当時の人の倫理であったかもしれない。 彫刻学科の教育は以上のような状態で始まる。当然社会は彫刻学科が何を目的にしているのか理解しない。彫刻学科生徒の一人であった菊地鋳太郎の回想は次のように記す[26]。 「当時は未だ社会一般に彫刻家の存在すら認めていなかつたばかりではなく、そんな白ろい(石膏の事)人形や首を作って何にする? などゝ云つた風で、冷淡寧ろ笑止の沙汰であった。してまた鋳物師の技術や人格が低かつた為に、吾々の製作をブロンズにするのは実に面倒なものであった」。 菊地の回想には、当時の人々の職人に対する意識もうかがえる。江戸時代後期の仏像彫刻や神社の宮彫りは、数としては隆盛ではあったが、質的には低調であった。そして職人の仕事であるため名人技が評判になることはあっても、彫刻に類する活動そのものが尊敬されることはなかった。絵画も文人画を除いてあまり尊敬されなかったが、学者や武士も描くことはあったので、かろうじて精神的価値をもった技とされた。しかし彫刻は絵画よりずっと低く見られ、士族のする技ではなかった。この傾向は明治になっても続いていた。 また西洋画そのものやそれに関する情報は、江戸時代中期からわずかながらも日本に入ってきて、西洋画研究の伝統が形成されていた。それに対して西洋彫刻は、日本に入ってきて西洋彫刻に関する人々の概念や感覚を馴れさせておくことがなかった。万延遣米使節であった村垣淡路守範正の『遣米使日記』中の、アメリカ大統領官邸の様子を描写した一節に「所々の鴨居に白石をもて造たる首あり、代々の大統領の首なるよし、我国の刑罰場に見しにひとし」とある[27]。つまり打首獄門のような生々しい感じがしたということである。仏像や人形の首だけ、それも写実的な首を見るという伝統はなかったのであるから、そう見えたのも無理のないところであろう。日本人にとって西洋彫刻はおそらく陰気臭い、気味の悪いものに見えたのである。西洋の彫刻は公共建築や広場に置かれる世俗的な像として、絵画以上に公共的性格をもって発達してきた。日本ではそのようなことはなかった。 日本における西洋彫刻は西洋画に比べて決定的に研究が出遅れたのであった。明治初期に西洋画を勉強してみようかという人は少なからずいたのに、西洋彫刻に興味をもつ人はほとんどいなかったのではないかと思われる。以上のようなことが、工部美術学校彫刻学科に入学する人がほとんどいなかった理由であろう。 西洋画と西洋彫刻の導入にこのような差がでてくるのは、前述の理由の他に、彫刻そのものがわかりにくいということもあるのではないかと思われる。彫刻を志す人がたくさん出てきたのは第二次大戦後のことで、戦前は極端に少なかったのは確かである。例えば昭和9年に東京美術学校彫刻科に入学した舟越保武の回想では、同年の彫刻科の入学試験は定員15名のところ17名の受験者しかなく、落ちた2名も石膏像の首から下をねじ曲げて無理に木炭紙に収めたり、その場にない石膏像を記憶で描いたりして落ちざるを得ないような素描を描いた人だったということである[28]。舟越の美術学校の同級には、佐藤忠良や井出則雄等がいた優秀な学年ではあったが、その基礎集団である彫刻を志す人口はこのようなものであった。昭和9年の段階でも、このような状態であったことは、彫刻の需要が少なかったという経済的背景もあろうが、彫刻というものが日本人にわかりにくい性質をもっているのではないかと思えてくるのである[29]。 6 予科の教育予科と画学科・彫刻科のカリキュラムの全体的な構成は、各年度の『工部省報告(年報)』および「大政紀要」にある「生徒進歩表」から推定することができる。そして各生徒の履修状況も知ることができる。ただし開校から明治10(1877)年6月までの約半年間と、明治11年度すなわち明治11年7月から12年6月までの「進歩表」は見ることができなかった。この二期間は混乱期であったのでまとめられなかったのかもしれない。「予科学生進歩表」は明治10年度しかなかった。 画塾等での素養が十分でない者は、画学あるいは彫刻学の前に予科に在籍した。予科の授業はカペレッティが受け持ち、画学へ進む生徒も彫刻学へ進む生徒も同教室で受けたらしい[30]。同じ内容であったなら、その方が合理的であろう。予科の授業は、前述のように工部大学校生徒館で行われたらしい。 予科では主に図学、装飾画が教えられた。幾何学から始まり模様、透視図法へという順序であった。明治10年度の『工部省第三回年報』(自明治十年七月/至明治十一年六月)所収の「予科学生進歩表」[挿図5—7]には、以下のような順序で科目が並んでいる。そこには同時並行的に履修する科目もあったであろうが、そのまま予科のおおよその教育順序と推定される。 幾何学→プロジェクション→幾何法飾→(線画飾→上等飾画)→造家図→論理影法→実地影法→論理実地遠近法→水画

プロジェクションは投影画法、造家図は建築図、影法は投影画法を発展させて光源と物体の位置関係から影の形を割り出す方法、水画は水彩画のことであろう。ただ括弧内の二科目(線画飾と上等飾画)は後述するように、同年度に彫刻学科にも所属した生徒は履修していない。このような基礎教育は、現在の美術教育からは想像できない、極めて論理的な内容である。これがルネサンス以来の正統的な絵画・彫刻教育の科学的基礎であった。 ただ、これが前に述べたようなフォンタネージの絵画観と相反しないかという問題がある。しかし、フォンタネージ著の透視画法教科書 Elements of Theoretical and Practical Perspective(Turin: May 1876)が、東京大学図書館に残っている[31]。明治9年5月という発行年月からすると、工部美術学校での教育に使うためにフォンタネージが準備したものであろう。それゆえ、合理主義的基礎教育は最終目標の表現とは矛盾しないということなのである。しかし後述するが、予科で徹底的な基礎教育を受けてから専門課程に進んだ生徒と、予科的な教育は簡単には受けたが最初から専門課程の教育を受け、しかも明治11年に退学してしまった生徒たちの、その後の違いを考えると複雑な思いにとらわれる。前者の方が、画家としては成功したと言えるからである。これをどう解釈するかは、美術教育史的には大きな問題となる。 前記の明治10年度の「予科学生進歩表」と「彫刻生進歩表」を見るとわかるように、予科と彫刻学との両方に所属している生徒が10人もいる。純粋に彫刻学の生徒は6人なので、それよりも多い。予科の年限は規則にないが、予科が終わらなければ専門科に進めないことは規則にある。しかし同年度中に予科と彫刻科に所属したことが、彫刻学と予科の同時履修なのか、予科が短期間で終わって彫刻学科に年度内に進んだことを意味するのかはっきりしない。画学科と予科の両方に同年度中に所属した生徒はいないので、以上は彫刻学科に関する特別の措置ではないかと思われる。なお後に彫刻学科に進むことになる予科学生は7人、後に画学科に進む予科学生は8人である。 [後に画学に進む予科学生] 金沢正次、永井直福、川路新吉郎、竹下富次郎、岩澤光耀、市川力蔵、松室重剛、大串貞一、曽山幸彦 [後に彫刻学に進む予科学生] 田中鈔太郎、堀通名、大島久、木村定太郎、寺内信一、村田敬二郎、栗原辰五郎 [予科と同時に彫刻学にも属した生徒] 白野陽三、榊原忠、廣田駒二郎、田中文蔵、杉山知正、菊地鋳太郎、大沢濱二郎、布施忠吉、池田松太郎、村上恒 予科のカリキュラムは、予科だけに所属している生徒と彫刻学にも所属した生徒とでは、若干違いがある。共通して幾何学、プロジェクション、幾何法飾、造家図、論理影法、実地影法、論理実地遠近法は履修する。線画飾、上等飾画は予科だけに所属している彫刻志望の生徒が学んだように見える。彫刻学科所属の予科生は、それらの科目を彫刻学科で履修するために、予科では履修しないのであろう。後に彫刻学へ進むことになるが、まだ純粋に予科生の田中鈔太郎、堀通名、寺内信一等はそれらを履修している。また水画は、後に画学科に進む予科生だけが履修している。予科の段階でも、画学科生徒と彫刻学科生徒との区分がはっきりしていたことが推測される。そして彫刻学志望の予科生も、当然ながら官費生であったと思われる。 7 画学科の教育工部美術学校画学科の教育は、彫刻学科のそれに較べると把握しにくい。これは前述のように3人も教員が交代し、さらにそれに伴う騒動もあったために、不規則な教育になり全体像が掴みにくいからである。明治11(1878)年9月30日付でフォンタネージは辞職する。彼に指導された初期の優秀生徒は、同年の10、11月に揃って退学してしまい、予科から進級してきた生徒、そして欠員補充のような形で入ってきた生徒が、後任のフェレッチ、さらにその後任のサン・ジョヴァンニに指導された。最終的に修業証書が15名に与えられたが、卒業証書を与えられた者はいなかった。生徒進歩表を見ると、サン・ジョヴァンニの生徒で最上級科目の「風景人物油画写生」に進んだ者は、6人しかいない。フォンタネージの下では明治10年の段階で、14名の生徒がその「風景人物油画写生」を履修していた。生徒の質の差があるとはいえ、フォンタネージとサン・ジョヴァンニとでは、かなり教育方針が違うことが推定される。それに対して彫刻学の方はラグーザがずっと教え12名に卒業証書、8名に修業証書を与えた。この卒業者数でも、画学科は変則的であったと言える。 画学科の教育内容と順序を知る資料として、『工部省年報』所収の「画学生徒進歩表」と小山正太郎旧蔵の「生徒改級表」がある[32]。まず「画学生徒進歩表」にある履修科目を検討する。生徒の履修状況から判断すると、以下のように実習と基礎学の二系統になっていて、同時並行的に履修していったことがわかる。 風景人物初歩→風景人物上等→石膏写生→風景写生→風景人物油画→風景人物油画写生 幾何学→遠近法→飾画→論理影法→(外部)解剖学 幾何学から外部解剖までは、最初から実習のみのために画学科に入った生徒たちに、履修させるべく設定された基礎科目であったように思われる。予科のようには多くはないが、このような内容が西洋画を描くに最低必要な基礎と考えられたのであろう。そして面白いことに女子生徒が揃って、男子生徒よりも早い段階でこれらの基礎科目を終了している。女子と男子は同じ教室で授業を受けなかった。それゆえ時間割が違っていて、女子には基礎科目の時間が多かったのかもしれない。 ここでフォンタネージとサン・ジョヴァンニの方針の違いを、さらに検討しておきたい。フォンタネージが教えていた明治10年度は、大部分の生徒が風景写生から風景人物油画写生までを履修していた。ところがサン・ジョヴァンニの在勤時代は、大部分の生徒がそれらの科目に未着手である。おそらく下位の科目を完全にマスターしなければ、上位の科目に進ませなかったのではないかと思われる。サン・ジョヴァンニは非常に厳しい教師であったとされる。このようなところにもその厳しさが反映しているのであろう。最終段階の科目をやっと数人が履修し始めたということでは、修業証書しか出せないのも当然であろう。しかし、その厳しさにもかかわらずサン・ジョヴァンニの下からは、画家として名を成すような人が出なかった。ただ、図画教員としては優秀な人材を輩出している。予科の教育を徹底的に受けたことや専門でのきびしい指導との関係も検討すべき課題である。 小山正太郎旧蔵のメモ「生徒改級表」から読み取れる履修科目(クラス)は、次のようである。それは当然ながら、フォンタネージの教育方針を反映していると考えられる。ただ明治9年11月の入学時から、明治11年7月までの1年8ヵ月のクラス分けの記録であるから、フォンタネージが予定していた教育の全体を示すものとは考えない方がよいであろう。 臨画→石膏人物写生(半身)→石膏人物写生(立像)→油画(木偶人写生)→人物手足写生→人物写生(黒灰筆画)→鉛筆風景写生→油画風景写生 上記の他に油画(草花)のクラスがあったが、これに所属したのは五姓田義松と山本芳翠の2人だけである。この2人は入学前に既に一家をなしていたので、これは特別クラスであり、通常のコースとは捉えない方がよいであろう。この系統から次のような順序の原則が見て取れる。風景を最終段階に置くことを除いて、それらはこの時代としては当然の原則と言うべきものである。 方法=臨画→写生 題材=手本→石膏像→人物モデル→風景 描材=鉛筆→(コンテ)→油画 それでは具体的な教材は、どのようなものであったのであろうか。フォンタネージが自ら描いた臨画用の手本は、展覧会に時々出品されるので、ここでは素描用の石膏像に簡単に触れておく。数年前まで東京大学工学部建築学科の図画教室に設置してあった石膏像の大部分は、工部美術学校で使用されたものである。それまで建築学科学生の素描の授業でモデルとして使われていた。この建築学科の石膏像の詳細については、明治美術学会が既に調査しているので、その報告書が発表されるのを待ちたい。ここでは石膏像素描をしている工部美術学校生徒を描いた松岡寿のデッサン[33]と、そこに描かれている石膏像の写真を掲げる[挿図8—10]。

松岡寿のデッサンには高橋源吉、西敬、浅井忠その他の生徒が、袴姿でイーゼルを立て石膏像素描をしている様子が描かれている。向こうに「円盤投げ」「アリアス」「シンバルをもつサテュルス」の石膏像が見える。「アリアス」と「円盤投げ」[挿図8]は、石膏像素描のモデルとして現在でも広く使われている。「シンバルをもつサテュルス」[挿図9]は、現在あまり知られなくなったが、作者不明のヘレニスティク期の彫刻で、原像はウフィツィ美術館所蔵である。イギリス貴族のウフィツィ美術館見学の光景を描いた、ゾファニー(Johann Zoffany)の『ウフィツィの鑑賞室』(1770年代)[挿図10]にも描かれている。この石膏像は大型で頻繁に移動できたわけではないであろうから、この部屋は前に述べた彫刻学科棟の一室ではないかと想像される。ここに描かれた石膏像も、数年前まで東京大学工学部建築学科図画室にあり、建築学科の素描の授業で使われていた。現存するその他の石膏像も、工部美術学校で素描や模刻の教材として使われたと考えられる。 フォンタネージに指導された人体素描の例としては、小山正太郎や松岡寿の作例が、僅かに残るだけである[挿図11]。さらにその上段階の油画の作品も、小山と松岡の僅かの作例しか発見されていない[挿図12]。当然ながら油画作品には、フォンタネージの作風の影響が顕著である。当時の小山の作品は、フォンタネージに酷似している。小山はフォンタネージの一番弟子であった。小山正太郎旧蔵の油画スケッチに、フォンタネージの日本での代表作『不忍池』の現場スケッチと思われる一枚がある[33][挿図13、14]。

またフォンタネージによって画面構成の考え方や具体的な技法も指導された。絵は対象の機械的な再現ではなく、表現主題に合わせてアレンジすべきことが指導された[34]。絵画が単なる写実ではなく高尚な技であることは、生徒たちの矜持を満足させたであろう。一方具体的な技術指導もなされた。例えば、人物肖像の彩色は、まず墨で輪郭を描いた後、明部と陰影部の境界を細線で描く。次に鉛白(シルバーホワイト)をゴム糊(アラビアゴムか)で練り、暖色を少し加えた後、明部に塗る。ハイライトの部分は厚く塗る。陰影部は暗い土色の絵具をテレビン油で溶いたものを塗る。ここで必ず立体感が出る。その後は各部の固有色を着けていくというものであった[35]。これはフォンタネージ本人の技法でもあったと思われる。 画学科は上級学年に、人物画専攻と風景画専攻とに分かれる予定であったのであろう。フォンタネージに希望の専攻を聞かれたら、ほとんどの生徒が風景画希望で、人物画希望は松岡寿と印藤真楯の2人だけであったという[36]。これは前に述べたように山水の方が高尚であるという意識からである。もちろん教師フォンタネージの影響もあろう。サン・ジョヴァンニの時代には、実際に二専攻に分かれた。この時は専攻がはっきりしない女子生徒を除くと、人物画専攻が13人、風景画専攻が7人と人物画専攻が風景画専攻の倍近くに逆転している[37]。これも教師の影響であろう。 サン・ジョヴァンニはきびしい教師で、生徒達の絵が拙かったのでこのようなのは絵でないとして、破り捨てるように叱ったことがあった。皆躊躇する中、大野幸彦だけが刀で切った[38]。この時以来、大野は教師から一番信頼されたという。前述のようにサン・ジョヴァンニは、明治16(1883)年1月の工部美術学校廃校時に、画学生徒15名に卒業証書ではなく修業証書しか与えなかった。その文面もなかなかきびしい場合があった。判明している証書のうち最もきびしいと思われる内容は、川路新吉郎が取得したものである。「風景専門画学生川路新吉郎氏ハ風景初歩ノ画ヲ善ク勉強セリ然レトモ写生ヲ為スニハ尚数年問ノ修業ヲ要ス」とある。 8 彫刻学科の教育[一]概観予科に所属していない、明治10年度の純粋な彫刻学の生徒は、小栗令裕、大熊氏廣、近藤由一、小林栄次郎、山口直昭、小林保三の6人である。小栗、大熊は明治9(1876)年中の入学がはっきりしているし、小林保三、山口直昭も明治9年前半に彰技堂に学んでいるので、同年中の入学であろう。ほかの2人も明治10年6月以前に入学したと思われる。もちろん経歴から最初の「職工体ノモノ」ではないであろう。 彫刻学の教育は各年度の『工部省報告(年報)』所収の「彫刻学生徒進歩表」から、絵画的内容と彫刻的内容の二系統の同時進行であることが判明する。絵画的内容が終わってから彫刻的内容へ進むというのではなく、二つを同時に履修していくのである。なかでも人物画は何年も履修していることが、「彫刻学生徒進歩表」からわかる。 初歩画→飾物画→獣類画→人物画 石膏并土製飾物初歩→石膏製上等飾物→石膏製獣類→石膏製風景額類→石膏製人物→大理石彫刻初歩飾物 生徒の進歩状況に応じて履修科目が違っている。一等級生の平均的な履修過程は以下のようなものである。画学初歩は最初の明治9年度か10年度中に終了、飾物画と獣類画は9年度か10年度に始まり11年度か12年度中に終了、人物画も9年度か10年度に始まり5、6年間ずっと学び最終年度に終了した。石膏并土製飾物は9年度か10年度中に始まり同年中に終了した。石膏製上等飾物は9年度か10年度に始まり4、5年間学び13年度中に終了、石骨製風景額も同様であるが遅れて始める者もいた。石膏製獣類、石膏製人物は9年度か10年度に始まり5、6年学んで最終年度に終了したが、獣類は遅れて始める者もいた。大理石彫刻飾物初歩は13年度から始まり14年度中に終了したが、下等生の中には最終年度に始まり終了した生徒もいるので、この科目は急いで終了させた感じである。以上のように絵画的内容が終わってから彫刻的内容に進むのではなく、同時並行的に進むことがわかる。また人物画、石膏製獣類、石膏製人物は長く履修され、最も力が注がれている科目であるとみえる。 「生徒進歩表」を丁寧にみるとわかるように、終了と記された次の学年に就業中である場合がある。これは再履修なのか誤記入なのかはわからない。遅れて入学したと思われる生徒たちの履修過程をみると、人物画を除き絵画的内容は何とか明治14年度までに終了しているが、彫刻的内容の方は石膏并土製飾物を除き14年度でも終了していない者が多い。ただ本多澤二、田中乙五郎、奥村大郎の三人は、短期間の履修で終了している。そのせいであろう、後に見るように先に入学していた人を追い越して第2等卒業になった。 彫刻学科はずっとラグーザ中心に教授が続けられた。ラグーザは、日本で比較的順調に仕事をすることができたのであろう。明治11(1878)年9月の工部美術学校行啓の際には、ラグーザの作品『待つ間』が御目に留められたので献上され、さらに『ナポレオン一世像』制作の下命を受けて制作納品している。さらに明治天皇に拝謁し、宮内省から皇居造営に伴う玉座、階段、玄関の装飾を依頼されている。しかし、この装飾の仕事は皇居の造営が中止になったので取りやめになった。明治12(1878)年8月にラグーザの契約期間が満期になった時に、契約が更新された。彫刻科には画学科のように教師をめぐる騒動はなかったし、教師が次々に変わることもなかった。もし教師が何度も交代するようなことがあれば、もともと土壌のない日本への西洋彫刻の移植は、かなり貧困なものになったであろう。 工部美術学校の教育について、菊地鋳太郎の回想は次のように述べる[39]。 「吾等は朝九時より午後四時迄は実技の練習、製図、解剖(これは医科大学の玉越與平が出張された)等を習って、夜七時から九時までがデッサンの時間であった。それから毎週土曜日には大理石彫刻の科目があったが、吾等は主に塑造の方を熱心にやることにしてゐた」。 また佐野昭は次のように回想する[40]。 「彫刻科の生徒も、矢張り絵画の稽古をしたので、私等も予科でフェルチーに幾何画法=其頃は絵図と云つてました、つまりスヂを引く法を習ひました。それからサンジォワニーにも教はりました。サンジォワニーは最後の絵画の教師でした。其頃はストンプ=吸取紙を巻て、其尖で、別の紙に擦り付けて在るチョークを付けては画いて、ボカシたりなんかするので=と云ふのを使ひましたね、それは黒田君等の帰る前まで用ひられたものでしたが、黒田君が帰つてから、稽古の仕方が、全然変りました。手本はまず手や、足など画いた舶来の手本をコッピイするので、それから石膏の手本を使つて、それから静物、動物の写生と云ふ風に段々進むので、モデルは今の様に裸にはしません、皆着衣のまゝでやつたものです。彫刻の方も稽古の順序はまあ同じ様なものでした。丁度私等の在学の頃に、もう二年位で、学校が閉鎖になると云ふことが知れたので、昼は彫刻を学んで、夜は絵画を学んだのでした。(中略)第四期の頃になつて医科大学から、玉越公[ママ]平氏を聘して、解剖学を教授しましたが、骨学筋学の大体をやつただけでした」。 以上2人の回想は、どちらも昼に彫刻、夜に絵画(デッサン)をしたとしている。そして佐野は学校がもう2年くらいで閉鎖されることになったためとしている。つまり時間的余裕がないので、カリキュラム消化のために夜間も授業をしたというのである。「大政紀要」は、教師の交代に伴う騒動による画学生徒の学業の遅れを取り戻すために、明治13(1880)年3月末に夜学が始められたと記す。また明治14年10月から夜学の一課を設けるともする。どちらの時点を指したのかはっきりしないが、前述のように閉鎖が予定されたためと佐野は言っている。いずれにせよ、朝から夜まで授業がたくさん行われたらしい。「大政紀要」のいう画学生徒は、必ずしも画学科の生徒ではなくて、画学を履修している生徒を指しているのかもしれない。そうであれば彫刻学科の生徒も該当するので、彫刻学科の生徒が夜学の素描を受けた事実と「大政紀要」とは矛盾しない。 佐野の回想から、素描の内容が擦筆を使って、最初は図画手本、次に石膏像、そして静物、動物の写生へ進むものであったことが確認できる。また両者の回想にある解剖の講義は、明治14年1月から始められた[41]。規則では、解剖は画学生徒しか履修しないが、彫刻学生徒も聴講したのであろう。明治14年の年記のある大熊氏廣筆記の講義ノートが現存する。 肝心のラグーザの彫刻の授業については、藤田文蔵の回想がある[42]。 「先生の教育法は、先生の来朝の時、伊太利から持つて来られた手本を先づ模作する事でした。この手本は古代希臘の石膏像で、極めて正確なものでした。私共はこの手本を一つ宛与へられて、それを見ながらそのまゝをパステリーノと云ふ即ち油土で作るのです。なかなか容易には出来ないので苦しんだものですが、先生は一人宛見廻って『こゝが違ってゐるでせう。こゝは恁うするのです』と手づから箆をとつて、手本と比較して間違ひを直し、時には壊して自分で作つて見せられる時もありました。恁うして一人宛手を取つて指導し、十二時頃になると、御自分の部屋には入つて、自分の製作をされたのですが、当時雇ふのになかなか困難であつたモデルを雇つて、多くの製作をされました。朝から夕方まで教授と製作に過ごされて、夕方馬を連れた馬丁の迎によつて、馬上ゆたかに三田へ帰られるのを日課とされてゐました」。 ラグーザは一人一人に丁寧な指導をしている。藤田の回想にあるように、実際に生徒作品に手を下して教えている。指導中作品の首がはずれてしまうことがあり、「お辞儀」や「獄門」と言って生徒から恐れられたという[43]。 また彫刻においても、手本の模倣が教育の中心であったことがわかる。素描以上に模倣か、手本のアレンジにとどまる度合いは強かったと思われる。素描ではまがりなりにも写生は行われたのであるが、彫刻の授業で写生をしたという回想はないし、後に見るように首席卒業の大熊氏廣の卒業制作でさえ、模刻であることは明らかである。おそらく飾物、獣類、風景額、人物等の科目それぞれが、模刻中心であったのではないかと思われる。それも順序からすると浮き彫りの模刻から始まり、丸ぼりの模刻、そして手本を参考にアレンジを加えた制作へと進むものであろう。 実際に第2回内国勧業博覧会に出品された工部美術学校生徒作品の目録や、「大政紀要」の末尾にある工部美術学校で作られた彫刻作品目録中のタイトルを見ると、大部分が模刻か原作のアレンジのように推測される。それは実際の作品によっても確かめることが出来る。現在東京大学工学部建築学科所蔵の、小栗令裕、八杉敬次郎の記名がある石膏像は、年記から工部美術学校で作られたことが確実である[44]。小栗の作品はアリアス像をアレンジした作品である[挿図15]。八杉の作品もギリシア起源の柱頭で、何らかの手本をアレンジしたものと推測される[挿図16]。ちなみにこれら日本人生徒の作ったと思われる作品は、石膏がかなり分厚く使われている。石膏の使い方に慣れていなくて苦労したのであろう。また引用にあった油土(パステリーノ、正しくはプラステリーノ)は、ラグーザがもたらしたことで広まったとされる[45]。

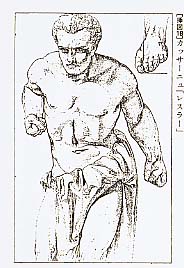

ラグーザの講義があったかどうかは明らかではないが、フォンタネージと同じようにその話は生徒達に影響を与えている。菊地鋳太郎は次のように述べる[46]。 「ラグウザー氏は(中略)ギリシャの古彫刻の立派なことなどに就いて折々談されるのであった。(中略)当時研究生の我々は意識的であったか否やは別として、希臘古彫刻に対しては非常に尊敬を持つて居つた、(中略)グリーキ、ローマの彫刻の石膏模型は、学校には多く買入れられて備付けられてあつたので、吾等は居ながら彼等の作を此等の少なきものゝ内にも鑑賞することを勤めたものだった」。 また大熊氏廣に対して奈良の彫刻の優れていることを説き、見学を勧めたという[47]。 9 彫刻学科の教育[二]大理石彫刻の教育彫刻科生徒は上級になってから塑造と大理石彫刻との二専攻に分かれたふしがある。画学生徒はサン・ジョヴァンニの下で人物画生と風景画生に分かれた。彫刻も先の二専攻に分かれたらしい。ただ大理石彫刻は3人しか専攻しなかったらしく[48]、そのうちの1人は寺内信一であるが、残りの2人は誰であるかはっきりしない。大理石彫刻は西洋彫刻の中心であったから、学校当局やラグーザは何とか移植したいと思ったに違いないのであるが、十分に素描や塑造の力がなかった日本人生徒には、やや無理な面があったようである。次の引用に見られるように、寺内信一はイタリア産大理石で半身像を作り始めたが、1つの作品を完成させるのに1、2年かかるので明治15(1882)年の卒業の時点で荒木取りだけであったという。佐野昭も、大理石は装飾彫刻の付いた花瓶をやっただけだとしている。もちろん、技術導入が最初からうまく行くとはかぎらないのは当然である。寺内の伝える工部美術学校での大理石、及びその彫刻の扱われ方は次のようである[49]。 「工部省に於て、美術学校の設けられた時に、ラクーザ彫刻教師が多くの標本を持ち来りしは明治十年で大理石の尺三寸角一個とアラバストル尺丸形一個と別に斑紋入り大理石一個、都合三個を以太利から輸入したが、是と同時に東京博物館に、夫人の布を被つた胸像か一個ローマから輸入せられたものである。(中略) 工部美術学校には伊太利大理石の標本もあり工部卿なども将来水戸の石を利用するようにとあつたから、外国品の買入れを避けた。明治十三年頃の事であつた、亜米利加からトーマス・カリヤルヂーといふ元伊太利人で米国育ちの大理石彫刻の出来る男が来た。此の男は英語もよく出来たが是が美術学校へ雇入れになつたが、最初粘土彫刻も試みたが、技術は吾々が見てもラクーザの足元へも及ばぬ下手であつたが、余が石材彫刻を専門でやるにつき余は此のカリヤールの指揮の下に附けられた。其の頃工部省では此のカリヤールを常州水戸に出張せしめて、大理石材の撰択をやらせて多量に購入せられたから、余も水戸の石を用いて童子の浮き彫りを行い、石屋の山崎が椿の花の額を彫刻し、又山崎により洋婦人の半身像の彫刻に取りかゝつた。其の後石材使用の事でラクーザ氏は余に伊太利から来た石を使用する事を許され、余は嬉しくて飛立つようであつたが、ガリヤールが不服を唱へた。そこで両人は激しい口論となつたが、ラクーザはプロペッソーレと自身の胸を叩いて大喝した。此の争論から終にガリヤールは退職したから、余は伊太利産大理石で半身像の彫刻を始めたが、何しろ一つの彫刻を成就するにも一年乃至二年かかるから、明治十五年の余が卒業迄には、やつと荒木取りが出来た斗りであつたが、此石材は後に藤田文蔵が買受けたが、其後如何になつたか不明である」。 この寺内の文章は興味あるものである。まず日本としては将来茨城県産の寒水石を彫刻に使っていこうと考えていたことが確認される。輸入では膨大な経費がかかるし、殖産興業の意義が薄れる。そして引用文章は、従来はっきりしなかったガイヤルシ(トマソ・ガリアルド Tommaso Gariardo)人物像を伝えている。ガイヤルシの雇期間は明治12(1879)年7月から13年7月までの1年間で、明治12年度に当たるが、この年度は例の進歩表によれば、生徒全員が大理石彫刻は未履修になっている。寺内が半身像を始めたのが明治13年7月以降であるとしても、その前に童子の浮き彫りはしているはずである。必ずしも進歩表は実態を伝えるものではないのであろう。 石屋の山崎という人が出てくるが、これは工部美術学校雇の石工であったらしく、寺内の回想の別な部分に出てくる[50]。 「大理石彫刻物は、上塗り志て彩色する場合は別として石質を完全に現はす彫刻物には接続は禁物である。曽て山崎兼吉といふ雇石屋が、約一年もかゝつて荒彫り志た洋婦人の半身像は、後にラクーザー氏が鑿を取って仕上げにかかり、余も揉み錐のロクロ綱を手伝つたことがあつたが、其婦人の左の頬のポイントが只一点深過ぎた。是は石膏の原形にコンパスのを仕掛て荒彫りのとき兼吉が一点間違えて三ミリ程深く切り込んだから、其点迄磨り下げると頬がこけていけない、そこで其の部分を穿ちて共石を磨り合わせてのちにチース糊で埋め込んでさて磨り合わせたがチヤンと痕跡が見えて居た」。 山崎兼吉がラグーザの下請け作業をしていたことがわかる。それ以上に、ラグーザが石膏原形から大理石にコンパスで写し取る方式を採用していたことがわかって興味深い。寺内が手伝ったと言うロクロ綱の付いた揉み錐は、おそらく人力ドリルといったもので、コンパスで割り出した削りの深さに大理石に穴をあけるものであったと思われる。このコンパスで原形から写す方法は、大理石彫刻を志す生徒が少なかったので定着しなかったのであろう。後に長沼守敬が日本に広めたとしている[51]。 大理石彫刻を日本に定着させるには、条件が悪かった。まず一作に1、2年もかかっては実用的ではない。そして、ブロンズのように屋外に設置することは保存上から言ってないので、西洋建築が作られない限り需要は望めなかった。それに輸送費がかかるのに、材料を輸入に頼らざるを得ないことは不利な条件であった。寺内信一は卒業後、窯芸に転向せざるを得なかった。それでも建築の仕事に工部美術学校卒業生が関わるときは、建築模型を作りそれに従って石を切り出すなどの工程に、大理石彫刻の教育が生きたのであろう。 10 彫刻学科の教育[三]卒業制作寺内信一の大理石の荒彫りまでの未完成品が、卒業制作であったかどうかはわからない。現在彫刻学科の卒業制作として、作品が確認できるのは大熊氏廣の『破牢』だけである[挿図17]。『破牢』は模刻の可能性が大であった。フランス人カッサーニュ(Cassague)の編纂した図画手本 Dessin pour Tous に、左右反転しているが『破牢』と同じポーズの彫刻の図が載っているからである[挿図18]。それゆえ『破牢』に手本となった彫刻があることが推測された[52]。ただその彫刻が何であるか、写真からの模刻か実像からの模刻かは不明であった。

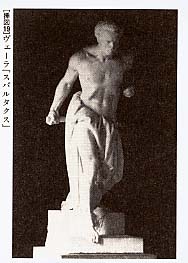

その後、この作品のモデルとなった彫刻が判明した。知人からたまたま見せてもらったガリバルディに関するイタリアの本、Centro Di Garibaldi, Arte e Storia (Roma:1982)に『破牢』と同じ彫刻の写真があるのに気づいた。それは、ヴィンツェンツォ・ヴェーラ(Vincenzo Vela 1820—91)作『スパルタクス』(1847—50年)である。イタリア近代の彫刻家ヴェーラが、古代ローマのスパルタクスの反乱をテーマに作った作品であった[挿図19]。この作品にはフランスやオーストリアの圧迫からのイタリア解放の気持ちが秘められていた。ガリバルディの義勇軍に参加したラグーザは、この作品が気に入っていたと思われる。それゆえ大熊氏廣の卒業制作の手本とすることを勧めたか、認めたのであろう。

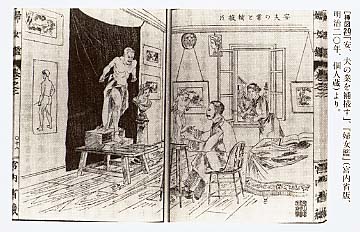

『破牢』は高さが約70センチであるが、ヴェーラのオリジナル作品は、高さが210センチもある大きな作品である。そのような作品を、ラグーザが日本に持って来たのであろうか。あるいは大熊に写真や素描を与えたのであろうか。それにしては、うまく立体化できている。そのような疑問を吹き飛ばす挿絵が、思わぬ本にあった[53]。宮内省が明治20(1887)年7月に版権届をして、出版した『婦女鑑』という本がある。その中に、大きな彫刻を前にして大熊氏廣とおぼしき人物が、『破牢』を粘土で作っている情景が描かれていたのである[挿図20]。この挿絵の題名は「安、夫の業を補掖す」というもので、本文はジョン・フラックスマン(John Flaxman)という彫刻家に嫁いだ、アン(安)の内助の功を讃えた内容である。この話は、明治4(1871)年発行のスマイルズ(Samuel Smiles)原著・中村正直訳『西国立志編』に収録の「ジヨン・フラツクスマンのこと」から採られたものであろう。『婦女鑑』中のこの話の挿絵原画を描いたのが大野幸彦で、それを松本楓湖が写した[54]。大野は画学科生徒であったが、おそらく工部美術学校で、大熊が『破牢』を作っている情景を目撃し、スケッチしておいたのであろう。後年『婦女鑑』の挿絵を依頼された時に、彫刻家の妻の部分の挿絵にそれを使ったのだと思われる。彫刻学科の教室も、挿絵に描かれているような雰囲気であったのではないかと想像される。

首席の卒業制作が模刻であるというのは、現在の感覚では理解し難いかもしれない。しかし彫刻が単なる表出ではない以上、創造は彫刻の基礎的な感覚が身についてからの話であろう。個人ばかりではなく社会そのものに西洋彫刻の感覚が無かったところで、6年間で模刻であって西洋彫刻の感覚を作品に実現できたことは、教育の大きな成果と見るべきであろう。 11 彫刻学科の教育[四]卒業と修業明治15(1882)年6月29日、彫刻学科20人に卒業証書あるいは修業証書が渡された。大熊氏廣旧蔵の明治15年6月28日付の一枚もの印刷物「工部美術学校彫刻生徒卒業試験表」に、20人の卒・修業等級と卒業試験点数が記されている。それによると等級と点数は次の通りである。 第一等卒業証書ヲ得タル者 五八、大熊氏廣/五八、近藤由一/五四、内藤陽三 第二等卒業証書ヲ得タル者 四八、小林栄次郎/四三、寺内信一/四三、藤田文蔵/四二、菊地鋳太郎/三八、堀通名/三六、奥村太郎/三四、山口直昭/三四、田中乙五郎/三一、本多澤二 修業証書ヲ得タル者 二九、八杉敬次郎/二八、佐野昭/二五、田中鈔太郎/二五、大嶋久/二四、木村定太郎/二三、池田松太郎/二一、川崎雅楽路/一六、中村経太郎 これを見ると50点以上が第一等、30点以上が第二等、29点以下が修業であると思われる。「大政紀要」の「彫刻生徒進歩表」にある等級が、そのまま卒業の等級になったのではなくて、同表にもあるが卒業試験点数によって卒業等級が決まったことがわかる。 修業証書の文面は不明であるが、第一、二等の卒業証書の文面は現物によって確かめることができる。大熊氏廣の証書を引用しておく。

第二等の卒業証書は第一等の文面から「高点」を削り、第一等を第二等に変えただけである。 入学時期、履修速度が生徒によってかなり違うとはいえ、最後まで残った20人に卒業・修業証書を与えた。本来ならば少なくとも修業者は、さらに何年か学習させるはずであったと思われる。しかし、工部美術学校が明治16(1883)年1月に廃校になることは、決定されていたと思われ、教師がきちんと指導してきた彫刻学科は、年度の終了する明治15年6月に形をつけなければならなかったのであろう。 工部美術学校は明治16年1月に廃校となった。尾埼尚文の調査によれば、それまでに工部美術学校に在籍した生徒は——卒業しなかった者が大部分なのであるが——画学科が56人、彫刻学科が46人の、計102人である[55]。短期間でやめていった者が多かったとはいえ、これだけの人数が西洋人による本格的な西洋美術教育を受けたということは、大きな出来事であった。生徒達が廃校後、どのように学習成果を生かしたか、あるいは生かせかったかは別稿に譲る。彫刻学科卒業生の行く末については、拙論「工部美術学校における彫刻教育の研究(2)」を発表したので、参照していただければ幸いである[56]。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【註】[1]既に以下のような論文を発表した。本稿は、それらを基礎としたものである。金子一夫・伊沢のぞみ「工部美術学校に於ける彫刻教育の研究(1、2)」『茨城大学教育学部紀要(人文・社会科学、芸術)』第42、44号、1993、1995年。金子一夫「工部美術学校の教育」『日本美術教育研究紀要』第26号、1993年。同「近代彫刻史の空白を埋める二作品」『芸術新潮』第46巻第5号、1996年。[本文へ戻る][2]旧工部大学校史料編纂会『旧工部大学校史料』、虎之門会、昭和6年、102—104頁。[本文へ戻る] [3]隈元兼次郎『お雇い外国人—美術』、鹿島出版会、昭和51年、47—50頁。[本文へ戻る] [4]「工作局」、『工部省第二回報告書 二』。[本文へ戻る] [5]『(大政紀要)美術 工部省(自明治九年/至明治十五年)」、国立公文書館所蔵。[本文へ戻る] [6]尾埼尚文「松岡寿と工部美術学校」、神奈川県立近代美術館他『松岡寿展』、神奈川県立近代美術館他、平成元年。[本文へ戻る] [7]寺内信一自筆ノート「重要参考筆記」中「工部省」の部分、昭和11年。[本文へ戻る] [8]「工作局」、『工部省第二回報告書 二』。[本文へ戻る] [9]「工作局」、『工部省第二回報告書 二』。[本文へ戻る] [10]『(大政紀要)美術 工部省(自明治九年/至明治十五年)』、国立公文書館所蔵。[本文へ戻る] [11]尾埼尚文、前掲論文。[本文へ戻る] [12]『(大政紀要)美術 工部省(自明治九年/至明治十五年)』、国立公文書館所蔵。[本文へ戻る] [13]村田哲朗「欧化政策のなかの洋風美術」、日本洋画商協同組合『日本洋画商史』、美術出版社、昭和60年、64—67頁、および尾埼尚文、前掲論文。[本文へ戻る] [14]寺内信一自筆ノート「重要参考筆記」中「工部省」の部分、昭和11年。[本文へ戻る] [15]村田哲朗、前掲論文所収。[本文へ戻る] [16]藤田文蔵「ラグーザ先生の事ども」、『アトリヱ』第11巻第1号、昭和9年、51—23頁。[本文へ戻る] [17]藤島亥治郎「フオンタネージと工部美術学校」、『美術と工芸』第3巻第6号、昭和23年、14—20頁。[本文へ戻る] [18]井関正昭『画家フォンタネージ』、中央公論美術出版、昭和59年。[本文へ戻る] [19]東京国立近代美術館『フォンタネージ、ラグーザと明治前期の美術』、同館、昭和52年。[本文へ戻る] [20]隈元兼次郎、前掲書、102—108頁。[本文へ戻る] [21]マリオ・オリヴィエリ「ヴィンツェンツオ・ラグーザ伝」、木村毅編『ラグーザ玉自叙伝』、改造社、昭和14年所収。[本文へ戻る] [22]隈元兼次郎、前掲書、104—105頁。[本文へ戻る] [23]金子一夫「小山正太郎評伝 在長岡時代から明治十五年まで」、『近代画説』第2号、平成5年。[本文へ戻る] [24]大熊氏治「祖父大熊氏廣の思い出」、『明治美術研究学会第14回報告』、昭和61年、12—20頁。藤田文蔵は彰技堂に明治9年11月から1カ月画学を学んで、12月に工部美術学校に入学した。寺内信一は自筆ノート「重要参考筆記」の中で納富介次郎が洋行帰りの油絵の名人なので就くことを勧められた。工部美術学校に入った後に学費の上から彫刻学科に転じたとしている。[本文へ戻る] [25]佐野昭「旧工部美術学校の彫刻部」、青木茂編『明治洋画史料 懐想篇』、中央公論美術出版、昭和60年、114—118頁。[本文へ戻る] [26]菊地鋳太郎「工部美術学校時代」、『美術旬報』第156号、大正7年4月。[本文へ戻る] [27]阿部隆一編、村垣淡路守範正『遣米使日記』、文学社、昭和19年、92頁。[本文へ戻る] [28]舟越保武『巨岩と花びら』、筑摩書房、昭和57年、70—71頁。[本文へ戻る] [29]源豊宗『日本美術史論究1』、思文閣出版、昭和53年、33—38、285—294頁。[本文へ戻る] [30]寺内信一自筆ノート「重要参考筆記」中「吾竹馬の友」の部分、未刊行。[本文へ戻る] [31]東京大学付属図書館蔵のフォンタネージの透視図法教科書は、尾埼氏の発見。[本文へ戻る] [32]改級表は、青木茂『フォンタネージと工部美術学校』、至文堂、1978年所収。[本文へ戻る] [33]金子一夫、前掲論文。[本文へ戻る] [34]フォンタネージの画論については、最近、松井貴子「近代『写生』の系譜—子規とフォンタネージの絵画論」、『比較文学』第39巻、平成9年、の研究がある。[本文へ戻る] [35]金子一夫、前掲論文。[本文へ戻る] [36]松岡寿先生伝記編纂会『松岡寿先生』、同会、昭和16年、22頁。[本文へ戻る] [37]『工部省(自明治十二年七月/至十三年六月)第五回年報書下』[本文へ戻る] [38]「故大野義康君小伝」、『建築雑誌』第61号、明治25年。[本文へ戻る] [39]菊地鋳太郎、前掲論文。[本文へ戻る] [40]佐野昭、前掲論文。[本文へ戻る] [41]『(大政紀要)美術 工部省(自明治九年/至明治十五年)』、国立公文書館所蔵。[本文へ戻る] [42]藤田文蔵、前掲論文。[本文へ戻る] [43]三木多聞「明治初期彫刻と大熊氏廣」、『明治美術研究学会第14回報告』、昭和61年、2—10頁。[本文へ戻る] [44]小栗の作品には明治12年7月1日、八杉の作品には明治15年2月21日の墨書年記が裏側に書かれている。[本文へ戻る] [45]長沼守敬「現代美術の揺藍時代」、青木茂編『明治洋画史料 懐想篇』、中央公論美術出版、昭和60年、260—304頁。[本文へ戻る] [46]菊地鋳太郎、前掲論文。[本文へ戻る] [47]大熊氏廣「日本の三大仏」、『書画骨董雑誌』第62号、大正2年、l0—13頁。[本文へ戻る] [48]陶器全集刊行会『陶器大辞典 第4巻』、宝雲舎、昭和16年、89—90頁。[本文へ戻る] [49]寺内信一自筆ノート「重要参考筆記」中「大理石」の部分、未刊行。[本文へ戻る] [50]寺内信一自筆ノート「重要参考筆記」中「大理石の接続」の部分、未刊行。[本文へ戻る] [51]長沼守敬、前掲論文。[本文へ戻る] [52]金子一夫『近代日本美術教育の研究明治時代』、中央公論美術出版、平成4年、222—223頁。[本文へ戻る] [53]この資料は尾埼尚文氏の教示による。[本文へ戻る] [54]松本楓湖が模写しているのは、大野の原画がおそらく鉛筆素描でそのままでは木版に適さないので、松本が毛筆で版下に直したということであろう。[本文へ戻る] [55]尾埼尚文「工部美術学校画学生徒在籍年表」、神奈川県立博物館『明治の宮廷画家五姓田義松』、同蝕、1986年。[本文へ戻る] [56]註[1]参照。[本文へ戻る] |

[工部美術学校画学科]

29 『欧州有名ナル詩人半身像』 石膏、縦36.0cm、横30.0cm、高64.0cm、「画□十二号」の墨記あり、工学系研究科建築学専攻 アントニオ・フォンタネージ(1818—1882)は、工部美術学校画学科の教師として、明治9年にイタリアから来日した。その直前までトリノの美術学校の教師を務めており、風景画家としても、教育者としても、すでに一家を成していた。わずか2年間の日本滞在だったが、アカデミックなカリキュラムにもとづく教育は日本の美術界に新風を吹き込んだ。それは明暗法と遠近法による写生の訓練だった。その指導を受けて、浅井忠、小山正太郎、松岡寿らが育った。フォンタネージは牛をしばしば描いている。多くは農夫や牛追いもいる労働図で、油彩画ばかりでなく、木炭やエッチングでも制作した。それらは生徒たちの手本となり、風景の見方と表現法を教えた。(木下)

30 アントニオ・フォンタネージ(?)『牛追い』 明治10年代前半、洋紙に木炭、コンテ、墨、縦76.1cm、横112.4cm、工学系研究科建築学専攻

31 工部美術学校画学科生徒(?)『樹のある風景』 明治10年代前半、洋紙に木炭、コンテ、墨、縦70.8cm、横118.2cm、工学系研究科建築学専攻 この二図はこれまでのフォンタネージおよび工部美術学校に関する調査、研究のなかで紹介されたことがなかった。フォンタネージ研究のまとまった成果として最初のものに『明治初期来朝伊太利亜美術家の研究』(隈元謙次郎、八潮書店、昭和17年)があり、東京帝国大学所蔵の作品図版も数多く掲載されているが、そのなかにこの二図は含まれていない。昭和40年代半ば以降、日本近代美術への関心の高まりのなかで、工部美術学校関係の作家・作品を対象とする著作、展覧会もいくつか行われた。主なものに『フォンタネージ、ラグーザと明治前期の美術』展(東京国立近代美術館、昭和52年)、『中丸精十郎とその時代』展(山梨県立美術館、昭和63年)、『日本美術の十九世紀』展(兵庫県立近代美術館、平成2年)、著作に『フォンタネージと工部美術学校』(青木茂、近代の美術46、至文堂、昭和53年)があるが、これらのなかにもこの二図に関する記述は見いだすことができない。 『明治初期来朝伊太利亜美術家の研究』が刊行された時点で「帝国大学所蔵」であったフォンタネージの手になる鉛筆画手本のほとんどは、現在東京国立博物館所蔵となっている。前述の『中丸精十郎とその時代』展図録(34頁)によれば、フォンタネージ鉛筆画手本は昭和45年に東大工学部より東京国立博物館へ移管されたという。その際、本二図は曽山幸彦の『弓術之図』[34]や工部美術学校彫刻科関係の石膏像とともに東大工学部に残されたということになる。フォンタネージの鉛筆画手本と比較して、作品の大きさ、完成度の点で東大に残されたものがそれほど劣っているとは見受けられず、どのような基準で移管品の選別がなされたか、興味深いところである。 作風および今日まで東大工学部に所蔵されていたという経緯から、この二図が明治10年から16年までの間に工部美術学校関係者によって描かれたことは間違いなかろう。双方とも、当時の洋風画としてはサイズが大きく、曽山幸彦の大作『弓術之図』の縦長の画面を上下半分にしたのとほぼ等しい大きさの洋紙に描かれている。同図が第2回内国勧業博覧会出品作品であること、当時はまだ、洋紙が貴重品であったことを考えあわせると、『牛追い』『樹のある風景』も何らかの場に出品することをもくろんで制作されたものかも知れない。当時、こうした洋風の作品が出品される場として最も可能性の高いのは内国勧業博覧会であろう。博覧会事務局編になる出品目録によれば、第1回内国勧業博覧会には工部省からの出品があり、絵画関係では第二類に墨画『香炉ノ画』と鉛筆画『十六羅漢』、第五類に『コイング写生(欧州シシール産)』『往古羅馬飾画(墨画牛羊頭并草花)』『樫画(鉛筆画樫枝)』『往古羅馬飾画』『牛頭及獅子頭画』『猪頭及犬頭画』『月桂枝画』『虎頭及獅子画(墨画)』『虎頭及牛頭画(鉛筆画)』『楓樹画』『牛房画』『コイング画(欧州ロンバルド産)』『往古羅馬飾画(油煙画写真ノ写)』『虎画(油煙画)』『獅子頭画(焼筆画)』、第2回の内国勧業博覧会には第三類に『人物画(油画美術学校御雇画教師伊太利人アツキレサジヨワンニー)』『風景画(同上)』『人物赤裸画(コンテ 美術学校画学生徒)』『人物画(同上)』『風景画(鉛筆、同上)』が出品されている。これらの博覧会についての視覚的資料は乏しく、出品作品の全図版がそろっているわけではないので、作品題名から推察するほかないが、前述の出品作品のなかに木炭とコンテで描かれた『牛追い』『樹のある風景』に該当しそうなものはない。 『牛追い』はフォンタネージの画風と類似するバルビゾン風の牧歌的な作品である。草むらの表現に木炭をいったん画面にのせた後、ゴムないし布のようなもので拭き取り、ハイライトを付ける方法を採っており、西欧的な木炭画の描き方を修学した者の手になることは明らかである。しかし、画面手前中央よりやや左よりの牛の描写はやや平板で、輪郭はとれているものの、どっしりとした牛の体が描ききれておらず、その左隣の牛の描写に用いられている短縮法にも未熟さが認められる。署名もなく描き手が完成作として筆を置いた作品ではない可能性もあるが、工部美術学校の鉛筆画手本などと比較して、牛を好んで描くフォンタネージその人の作品とは考え難い。人物の着衣や広々とした平野から、描かれているのは日本の風景ではなく、西欧のどこかの田舎と思われ、工部美術学校生徒の作品とすれば、実景にもとづく制作ではないことになる。西欧の絵画をもとに描く訓練は、工部美術学校画学科の修学でひとつの重要な課題として行われており、山下りんの作品[挿図1]などに見られるように、生徒たちは西欧の画材を用いての模写にかなりの腕を示している[挿図1、2]。後年の作風にバルビゾン風の叙情性を見せる中丸や浅井忠などであれば、小さい絵手本を拡大するなり、いくつかの西欧画の部分を合わせて再構成するなりして『牛追い』のような作品を描くことができたように思われる。

『樹のある風景』は『牛追い』以上に技術的にも、描き込みの入念さからいっても完成度が低い。作品の大きさは『牛追い』とほぼ同じであり、同様の制作目的が想像されるのだが、署名もなく未完成作と言ってよいだろう。フォンタネージの作品にも類似する風景画がいくつかあるが[挿図3]、描かれている景観は日本でもあり得、西欧絵画をもとにした制作ではなく、模写の修学課程を経て、実景を前にしての試みであった可能性も否定できない。

明治10年代前半に西欧での留学経験のない画家たちによってこうした作品が描かれたと考えると、工部美術学校画学科の意義の大きさを改めて認識させられる。幕末からすでに西欧絵画の研究や模写が行われ、五姓田義松のように、横浜に滞在していた英国人画家ワーグマンに慶応2(1866)年に入門し、まもなく師をして「天才的」と言わしめるような画家も登場していた。そうしたことに象徴される国内の洋画研究の蓄積が、工部美術学校の画学教育と結びついて明治前期の洋画界の核となる成果を生みだした。 『牛追い』などを見ると、官立の最初の美術学校として西欧美術を教授するにあたって、人物画ではなく、風景画を専門とする画家を招いたことは、画学生たちが無理なく西欧風の作品を描けるようになるための一助となったように思われる。明治政府がフォンタネージとかわした契約書には「景色・油画・水画・形像併絵ノ具混合・遠近画術・画薬調合ノ術ヲ伝習スヘシ」とあり、また、工部美術学校画学科の教課として「山水竝禽獣真写法」および「草花・動物ヲ形容擬写スル法」があげられている(隈元、前掲書、25頁)。明治政府が、西欧のアカデミックな美術の基礎として最も重要とされていた人体描写よりも、現在「風景画」と呼ばれるジャンルを重視していたことがうかがえる。慶応3(1867)年のパリ万国博覧会に幕府の開成所画学局から出品された作品はほとんどが人物を主要なモティーフとしており、西欧で本格的な絵画といえば人物表現が重視されていることを認識していたような節も見受けられる。工部美術学校の絵画教師の選択が、そうした認識の上になされ、あえて風景画の専門家が招聘されたとすれば、明治政府の西欧美術受容の姿勢をうかがわせる一事として興味深い。近世まで書画の概念の根本に中国の思想を入れていた日本では、最も格の高い画題は山水であった。それは工部美術学校画学科の生徒たちにも共有されていた意識であろう。西欧絵画を学ぶ上でも、アカデミックな修学方法に従って裸体人物の描法から始めるよりも風景画から始める方が容易だったのではなかろうか。それが、フォンタネージの教授内容が10年ほど後に小山正太郎の『秋景図』[挿図4]や浅井忠の『春畝』[挿図5]といった優作へと結実する遠因となっていたように思えるのである。19世紀までの西欧の美術思想に照らせば、工部美術学校の絵画教育は、本道を行かず安易な折衷路線を選択したものだったということになろう。しかし、その後、西欧でも絵画主題のヒエラルキーが崩壊し、風景画の重要性が増すことを思えば、そうした動きを先取りしているようにも見える。(山梨絵)

32 教材写真(含フォンタネージ将来) 工学系研究科建築学専攻

32-16 ローマ、トラヤヌス帝円柱 縦42.2cm、横57.5cm、印「工作局美術校」大甲第弐号「家屋写真三百三枚之内」2号

32-18 ローマ、コロッセオ外観 縦47.2cm、横64.3cm、印「工作局美術校」大甲第四号「家屋写真三百三枚之内」4号

33 松岡寿『教場風景』(複製写真) 洋紙にコンテ、個人蔵 松岡寿(1862—1944)は工部美術学校画学科の最年少の生徒だった。松岡が残した1枚のスケッチは、石膏像と取り組む生徒たちの姿を伝えて興味深い。手前の人物は右より高橋源吉・西敬・浅井忠とわかり、3点の石膏像は、現存の「円盤投げ」2点[40-14、40-16]、「アリアス」[40-3]に該当すると思われる。カリキュラム上、この課程は「石膏人物写生(立像)」といい、これを終えると、次はモデルを用いた「人物手足写生」「人物写生」へと進んだ。(木下) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |