医学解剖と美術教育

「脇分」から「藝用解剖学」へ

|

西野嘉章 東京大学総合研究博物館 |

|

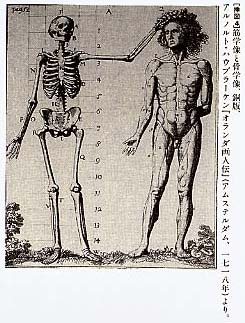

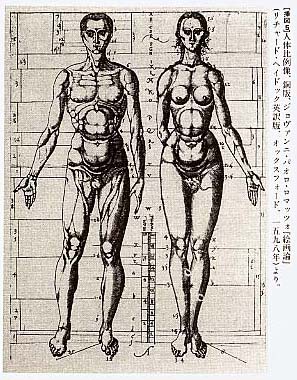

人体を的確に表現するにはそれの内部構造を把握していなくてはならない、という正則美術教育の基本を初めて口にしたのはルネサンス期のイタリアの芸術家たちのようである。それまで「職工」の身分に甘んじてきた画師や彫工は「芸術家」という新しい社会的な地位を獲得するのに、自分たちの仕事の支えとなる体系的な理論や技術的な知識が必要であることを自覚し始めていた。たとえば、当時の人文主義的知性を代表するレオン=バッティスタ・アルベルティは『絵画論』のなかですでにこう述べている、「肢体を描くときは先ず最初に骨を描きなさい。骨はほとんど真直ぐで、つねに定位置にあるからだ。次に骨の上に腱や筋を加え、最後に肉と皮でそれらを被うことだ」[1]。 骨格を把握し、そこに腱や筋や肉を纏わせるには、もちろん、解剖学の知識が必要である。しかし、アルベルティが実際にそれを実践していたことを匂わせるものはない。むしろ、ジョルジォ・ヴァザーリが「解剖学的構造を観察するため多くの死体の皮を剥いだ」と伝えるアントニオ・ポライウォーロや、人体の内景を暴くと同時にそれを神秘のベールで包んでみせたレオナルド・ダ・ヴィンチ、あるいは具体的な証例こそ僅かながら皮剥を実際に行っていたと伝えられるミケランジェロや、さらには「埋葬」される人体を骸骨の姿で習作してみせたラファエルロに、その先駆けを見る方が現実的である。 人体の表現に解剖学的な知識が必要であるとはいえ、しかし実際に画家や彫刻家がそう易々と死体を解き得たわけではない。16世紀の半ばを過ぎると芸術家たちは絵画化された解剖学すなわち、解剖図譜から知識を吸収できるようになっていた。彼らの眼前には解剖学者アンドレアス・ヴェサリウスが1543年にバーゼルの書肆から出版した模範的な人体解剖図譜と、それから派生した無数の解剖図や人体模型が視覚的源泉として存在したからである[挿図1]。ヴェサリウスの図譜の出現が医学解剖学史における画期的な出来事であることは勿論だが、他方で美術に対するそれの影響力の大きさもまた計り知れない。一枚ずつ肉皮を剥がされていく屍にあたかもそれが生きているかのような姿形を纏わせるという着想の豊かさ。加えてその姿形に古典的な彫刻特有の見事な調和を付与する技術の確かさ。この図譜は新しい解剖学を学ぶ医学生にとって不可欠の教材となっただけでなく、人体の表現と取り組む芸術家にとっても格好の霊感源であった。フランソワ・トルテバの刻版で以て1667年に刊行された『絵画・彫刻・芸術応用解剖論』はヴェサリウスの解剖図をそのまま絵画・彫刻用に適用させた最初の技法書として知られている[2][挿図2]。

西洋諸国の主要都市にアカデミーが設けられると、解剖学は人体比例、遠近法と併せそこでの必須科目に取り上げられるようになった。こうした正則美術教育の体系は、当然のことながら市井へもすぐに伝播し、現に17世紀後半から18世紀の末にかけて出版された絵画技法書の類では、アルブレヒト・デューラーの『人体均衡論』に起源の遡る人体比例図、セバスティアン・ル・クレールに由来する透視図、古代彫刻の寸法計測図と並び、ヴェサリウス解剖図譜を彷佛とさせる、表皮の剥がされた筋学像や「考える人」のポーズを取った骨学像が定番として登場する。多くの局部図から成る解剖図譜のなかでとくに筋学像と骨学像が選ばれたには理由がある[挿図3、4]。人体を支えているのは骨格であり、それに筋肉が付き、全身を皮膚が被っている、とするのが近世の人体観だったからである。表皮に始まり、次々と筋肉を解かれていく屍は生と死の狭間で宙吊りにされている。

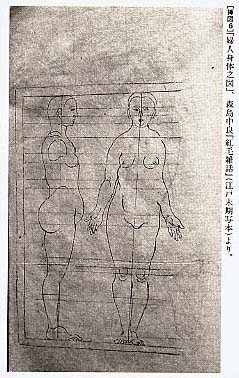

西洋の正則美術教育で必須科目とされている解剖学が日本にもたらされた時期は、遅く、かつ早い。 「遅い」という意味はこうである。ヴェサリウスの解剖書が国内にもたらされたのは承応3(1654)年のことであった[3]。にもかかわらず、人体再現の西洋的な技術を「脇分図」へ応用しようとする考えは、安永3(1774)年の『解體新書』に至るまで登場してこない。もちろん、造形美術への応用となるとさらに時代が下り、解剖学を美術家の養成へ積極的に利用しようとする考えが現れるのは明治期に入ってからである。そのことは、片や西洋の遠近法論が「浮絵」や「眼鏡絵」のかたちで早くから実践されていたこと、片や人体比例論が森島中良の『紅毛雑話』などですでに紹介されていたことと好対照である[挿図5、6]。

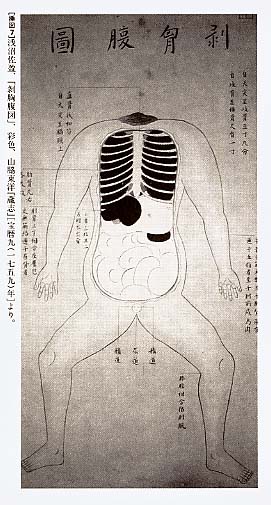

他方、「早い」という意味は、近代的な美術教育制度の確立と軌を一にして、解剖学が早々とその教程に取り込まれているから。安政4(1857)年長崎で阿蘭陀人軍医ポンペが幕府伝習生に解剖学を講じ、明治3年から医学所でも系統的な解剖実施が可能となる。この揺藍期の近代解剖学は、「美術」という言葉で以て言い表されるようになって間のない画学・彫刻学と結びつき、まず「外部解剖」と命名され、ついで「技術解剖」「美術応用解剖学」「美術解剖学」などと呼ばれながら、最後に「藝用解剖学」という実践科目として定着する。それがどのような中身のものであったのか、それがどのように実践されたのか、吟味を要することは山ほどあるにしても、明治初期の日本人が絵画や彫刻など西洋の「美術」を試み始めるのと並行して、美術家の側が解剖学の必要性を感じ取り、それを採り入れようと努めたことは確かである。というより、西洋将来の正則美術教育とはなにか、そのイメージを決定的にしたもののひとつが近代解剖学であったとさえ言ってよい。 1 洋方解剖と脇分死体の解剖が最初にどこで行われたのかという詮索は無益である。人間の存するところなら、どこでもあり得た話だからである。しかし、記録に残されている早い例としては、1302年にボローニャ大学でモンディーノ・デ・ルッツィの行った検視解剖がつとに知られている[4]。そのことを伝えているのは、ヴェネツィア在住のドイツ人内科医ヨハネス・デ・ケタムが1493年に纏めた『小医学叢書』である[5]。レオナルドがミラノとフィレンツェで解剖を行い、ミケランジェロがフィレンツェのオスペダーレ・ディ・サント・スピーリトの一隅で「なんども死体の皮を剥ぎ、解剖学を研究し」(ヴァザーリ)ていたのもケタムの出版と同じ頃である。16世紀に入ると、やはりボローニャ大学の教授ジャーコモ・ベレンガーリオ・ダ・カプリが『モンディーニ解剖学註解』[6]と『小解剖学』[7]を刊行し、初めて内景写生図を公けにしてみせた。それらに図示されているのは物としての屍でなく、自らの内部を晒してみせる「生きた屍」であり、爾来19世紀に至るまで解剖図譜にはこの視覚的なトポスが幾度となく繰り返される[8]。 パドヴァ大学で23歳にして外科兼解剖学教授となったフランドル人アンドレアス・ヴェサリウスは、1543年にバーゼルの出版社から『人体の構造に関する七書』[9]を刊行し、解剖学の歴史に「近代」という新しい時代を切り拓いた。『ファブリカ』と通称される解剖図譜は、古代ローマ以来連綿と受け継がれてきたガレヌス流の人体観を訂してみせることで医学界に大きな波紋を投げかけたとされるが[10]、絵画的な表現としていまだベレンガーリオの延長線上にある。もっとも、次々と部位を解かれ、頁を追うごとに局部化され、やがて無へと逢着する屍に、古典的な比例、調和的な骨格、理想的な筋肉を与えたことで以て、人文主義の理想とする「人体のイデア」を視覚的に実現してみせた点は特筆に値する。『ファブリカ』にも、またさらにその医学生用要略本『抜粋』[11]にも、ヴェサリウス本人の原図から描き起こされたものがあると言われるが、その他の図はヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノの工房にいたフランドル人画家ヤン・ステファン・ファン・カルカール、ドメニコ・カンパニョーラ他の画家を動員して制作されている。 ヴェサリウスの解剖学は全七書からなり、骨学、筋学、静脈・動脈、末梢神経、腹部内臓、胸部内臓、脳・感覚器の順に進む。特徴的なのは第一書の骨学と第二書の筋学で全体の半分以上が占められているということ。著者によると、これは両者が人体の支柱をなすからである。また、第七書の感覚器の部では視覚器の解説に多くの頁が割かれている。それがため、この解剖図譜は視覚芸術へ資する点が大きく、ヴェサリウス自身もそれを多分に意識していたようである。 日本で西洋の近代的な解剖学書の翻刻出版が始められたのは、ヴェサリウスの刊行から140年ほど後の天和年間のことだった[12]。長崎の和蘭大通詞本木庄太夫良憲が和蘭書を基に作った仕掛本『阿蘭陀経絡筋脈臓腑図解』が最初である。原本はウルム出身のヨーハン・レンメリンの解剖学概論[13]であり、ジュストゥス・グラティアヌスの蘭語訳第3版『ピナックス・ミクロコスモグラフィクス』[14]が底本とされた。正確な刊行年は不明であるが、おそらく天和元(1681)年か、その翌年のことだろうとされている[15]。 後述の『解體新書」の凡例にある通り、古方派の宮中侍医山脇東洋もまたオランダ渡りの『苛私林牛解體書』[16]を所持していたようである。そこから得た知見を踏まえてのことだろうが、山脇東洋は中国伝来の「五臓六脇十二経路」観に疑問を持ち始める。国内で創生された最初の脇分図『蔵志』(乾坤2冊)は、洋方医学の感化無しには生まれ得なかったのである。宝暦4(1754)年、山脇東洋は京都の「西郊」の刑場で原松庵や門人の伊藤友信、小杉玄適らとともに男性刑屍の膀分に立ち会い、そこで実見したものを門人浅沼佐盈に頼み木版手彩色図四点とし、宝暦9(1759)年の『蔵志』に纏め上げた[挿図7]。この刊行を機に、刑屍の脇分が以前にも増して行われるようになったという。

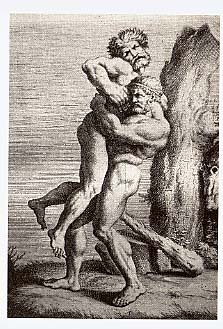

これに続く国内第二の実地解剖書が古河藩医河口信任の『解屍編』(明和7年)である。河口は漢方医の山脇東洋と違って、京都所司代古河藩主土井利里に「紅毛外科医」として仕えていた。洋方医河口は当時としては珍しく自ら脇分を行っており、そのためもあり図譜の内容が『蔵志』より遥かに正確なものとなっている。また、この図譜は頭部を調べ上げた国内最初の実地報告書でもある。それ以前の検屍体はどれも打ち首の刑屍であり、頭部の内景を調査し得なかったのである。 国内には釈迦如来の胎内に奉納されている内臓模型「五臓」[17]、あるいは鎌倉時代に梶原性全が著した医書『頓医抄』の巻44にある「五臓図」など、俗に五臓六脇図と呼ばれる伝統的な内景図があった。そのためだろうが、『蔵志』や『解屍編』など最初期の解剖図はどれも人体局所を六道絵風に羅列してみせるだけで終わっており、(頭部を欠いた)全身像にもおよそ立体感や陰翳が乏しい。断片化された局所図を並置する方法は、絵画的な再現についての脇分絵師たちの審美的な観点からもたらされたものでは勿論ない。理由はもっぱら解剖技術的な側面にあった。というのも、刑屍の脇分を一日の裡に終わらせなくてはならなかったからである。そのため、いざ腑分を行う段には医者の指揮下で、絵師を含む大勢の人々が動員され、解かれた人体各部位を数人単位のグループに分配し、そこで各々を吟味する手筈となっていた。こうした分配・分業型の腑分法は、「経脈」などシステム系諸器官の研究の進化を阻害すると同時に、人体骨格や人体内景の全体的なヴィジョンを把握させる視点を逸失させる結果となった。五臓六脇の形や色が図解・図示されてはいても、それらを首尾一貫した空間のなかで統一的に再現してみせる技術を脇分絵師はいまだ持っていなかったのである。 2 近代解剖明和8(1771)年3月4日は、杉田玄白と前野良沢が他の仲間とともに江戸の小塚原でひとりの女性を解屍観臓した記念すべき日である。ともに携えてきた蘭語医学書の図版が実物の内景を正確に再現していることに驚いた2人は、その翌日からドイツ人解剖学者ヨーハン・アダム・クルムスの解剖書の翻訳に取り掛かる。クルムスの原本『解剖学図表』[18]は1722年にダンチッヒで出版されており、杉田玄白らはそれの独語第3版(1732年)をライデンの外科医ゲラルドゥス・ディクテンが蘭語に訳した『ターヘル・アナトミア』[19]を底本とした。安永2(1773)年にまず一枚摺りの『解體約図』(須原屋市兵衛板)が杉田玄白と中川淳庵の名前で刊行され、それには元章熊谷儀克の手になる図5葉が添えられた。翌年には同じ版元から杉田玄白の名前で以て『解體新書』(全5巻)が刊行される。この本の附図「解體図」の扉絵は、アントワープで1568年に刊行されたワルエルダ蘭語版ヴェサリウス解剖書抄録[20]から採られており、挿図は底本となった蘭語版クルムスの28図の他に、ライレッセの挿絵の付されたビドローの解剖書[21]、バルサマティオーネの挿絵の付されたアムステルダムの開業医ステファン・ブランカールの初心者向け『武蘭加児解體書』[22]、カスパル・バルトリンの『加私児解體書』[23]とその息子トマス・バルトリンの『東米私解體書』[24]など、桂川甫周、前野良沢、中川淳庵、石川玄常らの所有する西洋解剖書の図版が付加されている[25]。 『解體新書』の附図を刊行するには、すでにかなりの蓄積量に上っていた各種西洋解剖書の銅版図から木版用下図を起こす作業が必要となった。これを成したのは平賀源内の許に逗留していた秋田藩絵師小田野直武である。人体局所図の転写作業が直武の画業にどのように役立ったのか俄に断じ難いが、これを機に肉体を有する西洋風人体像が解剖図譜のなかに地歩を得るようになったことは確かである。なお、時代は下るが、中国でも同様の現象が起こっている。安政4(1858)年に越智蔵版として刊行された『全體新論』(乾坤完)はホブソン医学書の漢語訳の翻刻であるが、書中にある、皮を剥がれた2人の男が格闘する図はレオナルドの『絵画論』[26]に掲げられたプッサンの銅版画を思わせる、極めて西洋的な表現を採っているから[挿図8、9]。

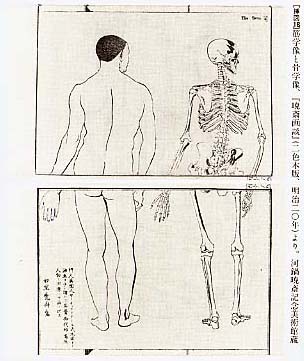

こうした観臓図の展開に較べると、多少とも医学的な性格を帯びた骨学図は数が少ない。寛保元(1741)年に根来東叔が纏めた『人身連骨真形図』は実写と言われているものの、表現としては図式化された骨格に過ぎないし、むしろ明和3(1766)年に『人物正寫惣本』(天理図書館蔵)を描いた円山応挙の骸骨図などの方がはるかに正確な内容を備えている。言うまでもなく、骨学の研究が滞ったのは真骨の所持が禁じられていたためである。そのために考案されたのが木材を削りだして作る木骨であり、広島の星野良悦が寛政5(1793)年に作り、のちに幕府医学館に献納された『星野木骨』(広島県立美術館所蔵)、大阪の整骨医各務文献が文化7(1810)年頃に完成し、『整骨新書』(全3巻)とともにやはり医学館に献納した『各務木骨』(東京大学医学部)などが知られている。これらの木骨は「各骨真形図」とともに、国内における骨学の進展に大きな寄与をなした。 木版解剖図はやがて精確さにおいて比類のない銅版解剖図に取って代わられる。一般の医学書への銅版の応用というのであれば廣川龍淵が文化3(1806)年に刊行した『蘭療薬解』(全1冊)にその先駆けを見ることができるが、解剖図譜としては宇田川玄真が文化2年に刊行した『和蘭内景医範提綱』(全3冊、風雲堂蔵版)の附図を以て嚆矢とする。この解剖書は玄真がブランカールの解剖書第3版[27]を基にして行った講義を、門人の諏訪士徳が筆記したもので、解剖、生理、病理を平易に論じた内容のゆえに広範な読者を獲得した。文化5年に出版された附図『医範提綱附図内象銅版図』は亜欧堂田善の挿図と、ブランカール解剖書から借用された新井令恭の扉絵で飾られている。附図もまた本文と同様に版を重ね、これまでに少なくとも4種の異本が知られている。文政6(1823)年版では扉絵がブランカール初版ないし2版となっており、刻版者もまた新井令恭から大阪の銅版画家中伊三郎に代わっている。 国内で二番目の銅版図譜は『把爾合羽湮解剖図譜』(上下2巻)の下巻「解剖図」である。底本はフランドル人ヨハン・パルヘインの医学書[28]。斉藤方策と中環の2人がその解剖図と解説のみを抄訳し、中環の従弟にあたる中伊三郎の銅版図を付してまず下巻を文政5(1822)年に刊行している。杉田玄白の高弟大槻玄沢が寛政10(1798)年頃までに改訂を完了し、文政9年に出版へこぎ着けた『重訂解體新書』(全13巻)の「附図」もまた銅版による。当初は従来通り木版を使う予定であったが、大阪の蘭学者斉藤方策が中伊三郎を大槻玄沢に紹介し、銅版で附図を制作することになった。原画には桂川甫周に医学を学び淀藩藩医となった南小柿寧一の模写画が使われている。中伊三郎の代表作とされる銅版附図は、陰影を見事に捉えており、技術的な完成を見せている[挿図10]。なお、この本の扉絵にはクルムスの原著のそれが初めて紹介されている。

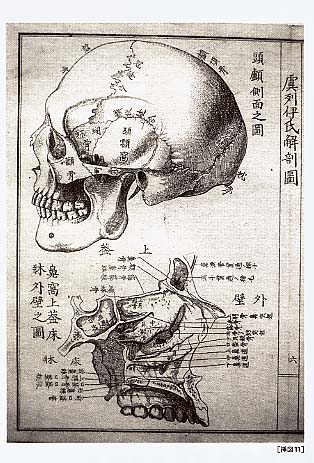

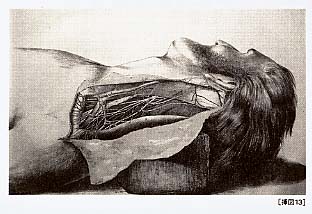

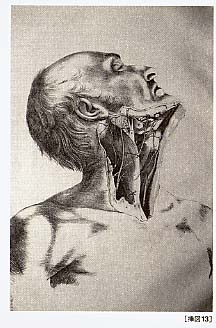

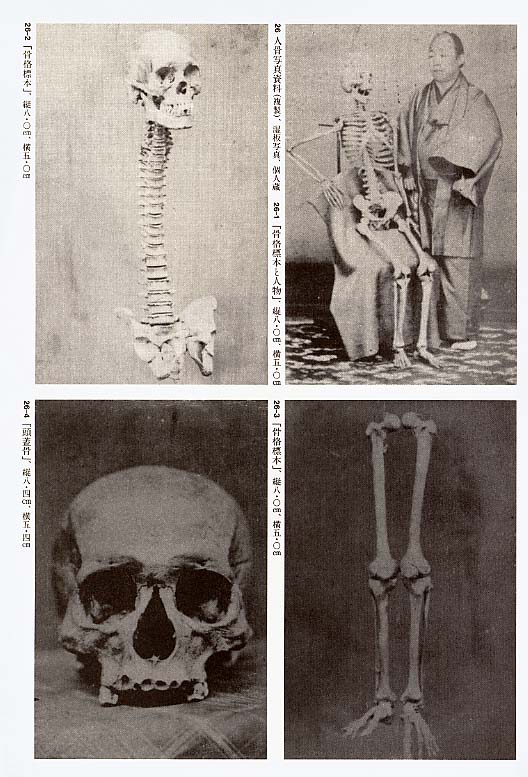

西洋近代解剖学書の標準により近い銅版解剖図は伝統的な木版解剖図を駆逐する。これに弾みをつけたのは医学教育界の動きである。安政4(1857)年長崎に着任したオランダ人海軍軍医ポンペ・ファン・メールデルフォールトが長崎小島養生所において幕府伝習生松本良順、あるいはその従者の司馬凌海らに西洋解剖学を系統的に教授し始めたからである。実地解剖用の屍が容易に入手し難かったため、ポンペはパリからキンストレーキ(紙型解剖実体模型)を取り寄せ、教材としている。安政6年には長崎奉行の許可を得て、3日をかけて刑屍を解いている。これは外国人による国内最初の実地解剖である。もちろん人体の諸器官・部位の組織的な連関を検視する絶好の機会となったことは言うまでもない。文久2(1862)年にはポンペの後任としてユトレヒト陸軍医学校出身のアントニウス・ボードインが長崎に到着する。彼は前年から「精得館」と呼ばれるようになっていた長崎医学校の拡張を行い、さらに慶応元(1865)年には物理・化学の研究施設として分析究理所を設置し、ユトレヒト陸軍医学校の同僚であったハラタマをそこの所長として母国から招聘している。 近代解剖学史上で最初の献体解剖として大きな意味を持つ、みき女の特志解剖が医学校で行われたのが明治2(1869)年。相良知安がドイツ医学の採用を正式に公表したのもこの年である。翌年には石黒忠悳と長谷川泰の働きかけもあり、和泉橋の旧藤堂下屋敷にあった大学東校で刑屍の解剖が司法当局から許可される[29]。当時少句読師として奉職していた田口和美[132]は、わずか3カ月のあいだに刑屍49体と病屍3体の解剖を系統的に行っている。それまで刑場以外での解剖が原則として禁止されていたことからすれば、これは画期的なことであった。島霞谷が撮影したガラス湿板写真「頭蓋骨標本」[24]は当時の東校における解剖記録として貴重である。写真機という新しい記録の道具を使った霞谷は、画家として絵筆を持つ時も「真写」の精神を失わぬままにいる。明治3年2月25日の日付のある淡彩画「東校開ボウ写真」[25]からは、西洋近代の絵画表現を離れ、ただひたすら眼前の臓器に迫る霞谷の姿が窺われる。 明治4(1871)年に東校にドイツからの陸軍軍医カール・レオポルド・ミュルレルと海軍軍医テオドール・エデュアルド・ホフマンが赴任し、ドイツ軍医学校の厳格な規則に則った医学教育が始まった。教頭のミュルレルは解剖学の講義と実習を、ホフマンは講義をそれぞれ受け持ち、田口は解剖所の管理を任された。この年には大学東校解剖局で都合82体の刑屍が解かれている。 こうした時代になると解剖図譜にも、当然、これまで以上の精度が求められるようになる。松村矩明が明治5(1872)年に大阪医学校官板として翻訳出版した『解剖訓蒙』は図版の評判が悪く、同じ著者はイギリス人ヘンリー・グレイの『解剖学』(1858年初版)の第5版の図譜を銅版で翻刻した『虞列伊氏解剖訓蒙図」(乾坤2冊)を啓蒙義舎蔵版として出版することで以てその不備を補っている[挿図11]。この図譜は明治5年の刻記があるものの坤巻の刊記が明治9年とあり、実際の出版は定かでない。明治5年にはまた、ユトレヒト大学解剖学教授ヨセフ・アレグザンダー・フレスの解剖学書第2版[30]が中欽哉の訳述によって刊行されている。明治5年に思々齋蔵板として刊行された『布列私解剖図』(上下2冊)がそれである[挿図12]。この本は、維新の傷病兵の受け入れのために設置された大阪病院で院長緒方惟準が講義に使ったのをはじめ、オランダ医学に親しむ者の多かった当時の医学者のあいだで大いに利用された。扉に名前の掲げられている浪速天満東寺町之街の青野桑州は伊予の生まれの銅版画家であり、中伊三郎の門人の一人として知られる。これら両冊の図譜はともに折帖仕立てになっているが、いずれも当時としては最高水準の線刻銅版技術によって原図の質が見事に復元されている。明治9年に松村矩明の訳述で出版された銅版図譜『解剖摘要図』(敬虔堂蔵版)はアメリカのジョン・ニールとフランシス・ガーニー・スミスの解剖学附図[31]を基にしている。銅版の複製力の素晴らしさは、専門医のための本だけでなく、初等・中等教育用の生理書や解剖書にも力を発揮する。『小学生理書図』(刊記無し)の銅版図は、明治8年官許の小林義直訳『四民須知解剖生理浅説』(全3巻)や、あるいは明治8年から11年にかけて坪井為春・小林義直同訳で文部省から出された『弗氏生理書』(全7巻)など、当時の通俗生理学書の木版挿図をはるかに凌駕している。明治20年代に入ると多色刷りで、しかも大量の印刷が可能な石版印刷が普及し、成医学校蔵板『人体局所解剖図』(明治23年)のような見事な解剖図譜が出現する[挿図13]。ために銅版による図譜はその役割を終える。

3 外部解剖美術の製作に解剖学的な知識が必要であるという西洋風の考え方を最初に日本へもたらしたのは、内田正雄のようである。無刊記ながら内田が文久2(1862)年に起草したものと見て間違いない写本『和蘭画学校誌』(明治新聞雑誌文庫)のなかで、オランダの美術学校に「人体諸部ノ画本ヲ学フ者」「人体模写ノ事ヲ学フ生徒」「人体模写法ヲ学フ者」の多数いることを報告しているからである。一方、公刊物としては高橋由一のそれが特段に早い。明治13年5月に刊行された『臥遊席珍』第2号の、ミケランジェロに関する略伝のなかで、由一は彫刻家がメディチ家のロレンツォの庭園にあった「古物ヲ粉本トナシテ之ヲ学」ぶ一方、解剖学にも通暁していたがため後代の人々の尊敬を勝ち取るに至ったという話を紹介している、「解剖学ヲ学ヒ之ニ心ヲ潜ムル事十二年ニ及ヒソノ為メ大ニ身體ノ健康ヲ妨ケタレドモ此学ヲ得タルヲ以テ技術上ニ於テ頗ル名誉ヲ博スルノ基礎トナレリ故ニ画ニ於ケル人體骨格ノ精神ニ露ハルルニ至テハ真ニ其妙ヲ得タリ故ニ後世ニ及ンテ其完全ノ画ハ勿論粉本写生ト難モ皆伝ヘテ臨本ト為スニ至レリ」(八丁裏)。 この挿話は彫刻家の同時代人であった伝記作家コンディーヴィの著作に拠る。しかし、由一がどのような経路を介してこの逸話を入手したのかは審らかでない。通巻5号を数えた『臥遊席珍』のなかには、たしかに、ヴァザーリ、コンディーヴイ、フェリビアン、リチャードソン、ランツィ、マーレイなど西欧で定評のあった伝記作家や芸術理論家の名前がいくつも掲げられているが、由一には彼らの著作のすべてを参照する機会などなかったはずである。おそらく、ヴァザーリ以降の美術関連文献を纏めて編纂し直した19世紀前半の英語系の出版物を眼にしていたのだろう。 もっとも、解剖学こそ「妙ヲ得」る秘訣であるとする由一には時代と呼応するものがあった。『工部省第3回年報(自明治10年7月至明治11年6月)』の「予科学生進歩表」を見てみよう。それによると、工部美術学校画学科の基礎学履修科目のなかに、「外部解剖」という耳慣れぬ言葉の掲げられていることがわかる[32]。解剖とは人体の内景を開いてみせること。ために「外部」という言葉との結びつきにいささか奇異なものを感じるが、いずれにせよ解剖学と関わる教育科目であることは間違いない。しかし、この資料だけを以て美術教育における解剖学の始まりを画定してはならない。なぜなら、小山正太郎旧蔵資料にある「明治十年七月ヨリ十一年六月迄画学生進歩表」には、画学教師フォンタネージの許で学ぶ終日生20名と女生徒6名の既修科目が掲げられているが、そのなかの誰一人として「外部解剖」を修了していないことがこの資料で文証されるから。この黎明期の官立美術教育機関では、綱領と実態がいまだ充分に噛み合っていなかったのである。 他方、同時期の「予科生進歩表」には予科教師カペレッティの担当する26名の試験成績が掲げられている。ここでは解剖学に関わる科目それ自体が存在しない[33]。予科は緒より図法や製図など基礎教育の場として位置づけられていたため、解剖学の必要がいまだ認められていなかったということだろうか。この点で解剖学を美術教育の基礎と考える欧米の正則教育課程とは正反対である。また、ヴィンチェンツォ・ラグーザの指導下にあった彫刻学科でも事情は似たようなものであった。ここでの履修科目は、『工部省年報—大政紀要(美術)』の「彫刻科生徒進歩表」によると、画(素描)と彫刻の2つに分かれていた。前者は初歩画、飾物画、獣類画、人物画と進み、後者は石膏並土製飾物、石膏製上等飾物、石膏製獣類、石膏製風景額類、同人物、大理石彫刻初歩飾物へと進む[34]。ここでもまた解剖については触れられていない。 美術教育に解剖学が必要であるという、ルネサンス以来の正則美術教育観を国内にもたらしたのは、母国イタリアで正規のアカデミー教育をみっちり仕込まれてきたフォンタネージであり、またミケランジェロの血を引く彫刻家ラグーザである。彼らの進言を容れて解剖学を教程に掲げたものの、その講義を担当できる教師が国内にいまだ存在しなかった、というのが実態ではないか。いずれにせよ、発足当時の工部美術学校では「外部解剖」を教育課程の最終段階で履修する旨を理念に掲げながら、画学科でも彫刻学科でもその講義を行った形跡がない。ならば、解剖学の講義はいつから始まったのか。 『大政紀要(美術)、工部省、自明治九年至明治十五年』によると、明治14年1月17日から東京大学医学部教師玉越與平を講師とした週2回の解剖学の講義が画学教場で開かれるようになったことがわかる[35]。当時、彫刻科に在籍していた菊池鋳太郎の回想には「吾等は朝九時より午後四時迄は実技の練習、製図、解剖等を習って[36]」とあり、同窓の佐野昭も「第四期の頃になって医科大学から、玉越公[ママ]平氏を聘して、解剖学を教授しましたが、骨学筋学の大体をやっただけでした」と回想している[37]。この言にある「骨学筋学」は、ヴェサリウス以来、医学解剖学の教程の第1章、第2章に相当するものであり、人体の外形の再現を専らとする芸術家ならそれで事が足りる。当時使われていた「外部解剖」という言葉は、解剖図を「内景図」や「内象図」とも呼び慣わしてきた伝統からすれば矛盾に満ちているが、おそらく人体の姿形に直接関わる骨学・筋学を指していたものと考えられる。 4 技術解剖学解剖学を美術教育に定着させる上でもっとも重要な役割を演じたのは、工部美術学校彫刻学科で菊池や佐野と一緒に学んだ大熊氏廣である。明治9(1876)年12月に入学した彼はラグーザの指導の下で『モーセ像』の石膏彫刻を製作している。この頭部像(東京大学蔵)の台部裏にはミケランジェロの名前と明治12年の年記と署名が刻まれており、日本人の手になる近代彫刻として現存最古のものと言えそうである。当時の美術学校の教場にはラグーザとフォンタネージがイタリアから将来した多数の石膏像があり、それらのなかにミケランジェロの件の作品の模像が含まれていたのかもしれない。大熊の遺族の許にはモーセの全身を描いた素描が残されている。これはイタリア将来の写真を基に同じ頃に描いたと考えられる素描『ロレンツォ墓碑』と異なり、背景描写をいっさい伴わぬことから、彫像であった可能性が極めて高い[38]。とすれば、他生徒も同種の仕事を残していたろうが、現在知られているのは大熊の作品のみである。付言すれば、鋳造技術が未熟であったため、当時は石膏像を以て完成作品としていたようである。 後に彫刻学科を首席で卒業したことからもわかる通り、大熊は在学中から成績が良く、明治13年3月に彫刻学科の助手職を拝命している。大熊はこの年の秋から翌明治14年にかけ都合3度にわたって「人躰解剖之図筋肉之部」の軸装墨図12点を制作している[39][挿図14]([46])。同年1月玉越與平の講義が画学教場で開かれるようになってからも、「解剖学稿」「人躰骨学」「靭帯学」「筋学筆記」の各講義ノートを、翌年には「人躰筋学筆記」の講義ノートと、フランスの解剖図譜を基にした「墨画人躰解剖図筋肉明細之部」の軸装10点をそれぞれ残している[40][挿図15]([45])。軸装の解剖図は正方形に近い縦横比からしても、この時代の教場で盛んに使われた教育用「掛図」であった可能性が大である。これらの講義ノートと解剖図は現在も遺族の許に残されており、その中の『解剖学稿』には「明治十四年一月十七日ヨリ」という正確な日付も記されている。これらは彫刻家が造形美術のために学んだ解剖学の記録として、おそらく国内最古のものと考えられる。

工部美術学校を卒業した大熊は、明治17年に工部省工作局営繕課に職を得て、後に彼の代表作とされる『大村益次郎像』の製作を委嘱される。しかし、明治19年1月に工部省が廃止され、内務省土木課に配置転換されたため、欧州への留学を決意し、同年5月に職を辞す。留学に先立ち、明治19年10月から11月にかけ伊勢、京都、大阪、奈良を旅行し、興福寺東金堂の仁王像と対面する。その時の印象を交えながら、大熊は「解剖学ノ要用ナル」ことをあらためて痛感したと話しており[41]、内容は『臥遊席珍』のそれと不思議なほど呼応している、 「伊太利国中古ノ美術家ミツケランジユノ彫刻物又油画等ニ多ク解剖ヲ顕ハシタルモノニシテ我々ノ始終手本ト致シ学ビタルモノデ御座リマス彼仁王ノ如キハ本邦ニ生シタル我々ノ能キ手本デ御座リマス如何ニシテ右様ノモノガ出来マショウカ此時代ニハ別段解剖学等ハ御座リマスマイガ実物ニ就キ造化ノ妙エヲ研究シ然ル後実地ニ施シタルモノカト考ヘマス……殊ニ本邦人ノ風俗ハ衣服ヲ著ケマシテモ手足等ハ欧州人ヨリモ余程多分ニ露ハシマス故最モ解剖ハ要用ニテアリマス然レハ我々ハ現在ノ実物ニ就キテ研究致スヨリ外ハ御座リマスマイト存シマス実物ニ就キマシテモ今日ノ開明ニ際シテハ骨学、筋学、脉管学等ヲ学ハズンハ充分ナル物ハ出来マセン本邦ニハ技術解剖学ト唱へ夫レノミヲ教フル教師ハアリマセン私ハ在学中東京大学医学部解剖学教師田口先生ニ附キマシテ一通リヲ学ヒ之ヲ伊太利ノ技術解剖図ニ照リ合セ又医学部ノ実物ヲ以テ研究致シタルコトヲ御話申マス」。 ここに言う「技術解剖学」の言葉は、他所に見られぬことから大熊の造語なのであろう。先ほどの「外部解剖」よりは造形における技術的基礎としての解剖学の位置づけがはっきりしている。とはいえ、いまだそれを専門に教授してくれる人材が見いだせず、東京大学医学部から田口和美や玉越與平など医学解剖の専門家を呼んでの講義がなされたり、また時には医学部へ出向いて実地解剖に臨んだりしながら、人体構造を勉強していたに違いない。 もちろん、医学生を対象とする講義と同様、美術学校の生徒たちに対しても教材としてキンストレーキが用いられていたようである。キンストレーキとは紙を貼って造る紙型人体模型のことを指す。フランス人解剖学者ルイ・トマジェローム・オズーはそれ以前の蝋製模型に代わるものとして1822年の医学アカデミーでそれを公表している[42]。人体が千個以上の要素からなる130個のパーツで組み立てられており、これは解剖学の教材として大きな力を発揮した[23]。ポンペをはじめとする蘭医の出身校であったユトレヒト陸軍医学校でもオズーの模型を教材に採用していたという。国内にはポンペが万延元(1860)年にパリから取り寄せたものをはじめ都合4体の全身像が現存している。明治12年東京大学医学部の開業式にさいし、天皇陛下が第五解剖学教場講堂でご覧になった2体のキンストレーキは、残念なことに関東大震災で焼失してしまったが、文久2(1862)年遣欧使節団の竹内下野守がパリで購入してきたものであった[43]。日本の蘭医学史を調査した石田純郎氏によると、幕末期から国内各地の医学校ではキンストレーキが、ユトレヒト陸軍医学校のテキストであったフレス解剖書とセットで使われていたという[44]。 このように利用価値の高いキンストレーキを国内で調達すべく、明治5年3月東京大学医学部の前身である東校は当時生人形師として知られていた松本喜三郎に人体模型の制作を依頼している[45]。これが本当に田口和美の指導の下で実現したのかどうか確証はないが、その時のものだろうと考えられる男女人体の素描2点が残されている。前者[挿図16]は正中線で2等分された男性人体の前後に細かな寸法が書き込まれ、後者は西洋のウェヌス像を思わせるポーズのトルソである[挿図17]。明治10年に山形県病院院長長谷川元良が神保平五郎に造らせた「紙塑人工体」が、翌年から日本橋の医療機器薬品問屋大島専蔵から330円(極上品)で売りに出されたことも石田氏の指摘にある。17世紀のガエターノ・ジューリオ・ズンボや18世紀のエルコーレ・レッリなどの手になる蝋製人体模型が、どれもヴェサリウス解剖図譜に倣って古代彫刻像のポーズを真似ている[46]のと同様、キンストレーキの姿態にもまた芸術的な粉飾が施されている。「恥じらいのウェヌス」のポーズを取るそれ(福井市医師会蔵)は、美術と医学とのあいだで相互依存的な関係の築かれていた時代のあったことを証している。

工部美術学校彫刻学科は明治15年6月に大熊、近藤、内藤、寺内、藤田、菊池、奥村などを第1期卒業生として送り出し、教師ラグーザの解任と帰国、さらに明治16年1月23日の全面廃止で活動を停止する。これらの成績優秀者のなかで内藤、寺内、菊池、佐野の4人は工部省工作局皇居造営事務所に入り、コンドル設計の皇居雛形の製作に携わることになった。しかし、西洋建築案が評議で退けられたため失職。当時工部省大技長の役にあった宇都宮三郎は、4人の中のひとり、内藤陽三を常滑の鯉江方寿に紹介し、彼を教師に仰いでの美術研究所が金島山上の鯉江邸宅で県からの補助金を得て明治16年夏に開設されることになった[47]。 内藤は工部美術学校でラグーザから学んだ画学、幾何学、遠近法、解剖学の基礎と、石膏模型の製作や彫塑を研究所の10歳代前半の若い弟子たちに講じた。同年秋には寺内信一も鯉江家に雇われ、内藤とともに教育と産業的な製品開発と取り組む。この研究所は開校2年目の明治17年に県の補助金が打ち切られ、経営困難となり、鯉江家から北条北山窯の清水守衛の個人経営へ手渡されることになる。これを機に内藤は常滑を去り、2カ月ほど菊池が教師を務めたが、やがて寺内が教師となり霞裳平野六郎他に教育を施した。後に彫刻家となった平野は当時まだ11歳であったが、その日記には寺内から解剖学や画学、幾何学、遠近法の講義を受けたことが記されている。平野家にはこの時の解剖学の講義を写したノートが残されている。 研究所は明治29年5月に常滑工業補修学校へ引き継がれ、平野はそこの教師となって教師寺内から学んだことを後輩へ伝えていく。ラグーザがイタリアから運んできた解剖学は東京の工部美術学校の卒業生を通して、明治16年にはすでに地方へ運ばれ、そこで実学用技術解剖学として実践されていたのである。現在の常滑高等学校には当時作られた石膏製浮彫『筋学像』が残されているが[49]、これは医学解剖図と造形製作物との直接的な接点を示すものとして興味深い。 常滑の美術研究所にはまた、閉校後の工部美術学校に残されていたイタリア将来の教育用石膏像の一部も運び込まれていたようである。工部美術学校でサン・ジョヴァンニに学んだ曽山幸彦、松室重剛、堀江正章の3人は「美術会」なる洋画団体を結成しているが、この会が麹町下二番町に設けた「画学専門美術学校」にもやはり工部美術学校の教育教材の一部が流出していたことがわかる[48]。当時の広告によると、用器画、透視画に加え、ここでもまた解剖学を教授するとされている。「西洋画」とされるものを実現するにはその基礎として解剖学が必要である、という認識がすでに私設画塾にまで浸透していたのである。 5 美術応用解剖学、あるいは美術解剖学美術における近代化を実現するには、言葉を換えると、伝統的な工芸を脱却し近代的な「美術」を名乗るには、基本的な素描技術はもちろん、解剖学や遠近法や人体比例などの理論的な基礎についても学習していなくてはならない。こうした考え方は、独り西洋的な絵画・彫刻の分野だけでなく、伝統的な技術を受け継ぐ工芸職人たちの世界にも徐々に浸透して行った。明治12年象牙彫工の研究奨励組織として発足した勧工会は、明治14年に河瀬秀治を会頭に頂き、彫刻競技会を名乗るようになる。明治19年には第1回彫刻競技会を開き、これが翌年の2月の規則改正によって毎年の展覧会を東京彫工会と称するようになった。ここに集ったのは、篆刻、金属、玉石、木牙象型の彫工たちである。彼らは毎月1回常会を催し、そこで様々な理論について勉強していた。記録によると、工部美術学校で解剖学を講じた医学博士田口和美は、その常会のひとつで「美術応用解剖学」の講演を行っている[49]。 「美術応用解剖学」とは、文字通り、「美術」に応用可能な解剖学の意であろう。しかし、それが実際にどのようなものであったのか、それを伝えてくれる資料は多くない。その点で、明治20年に刊行された『暁斎画談』(河鍋暁斎記念美術館蔵)の二色摺木版画の人体骨格図は貴重である[挿図18]。画面左下隅には、暁斎に弟子入りした英国人建築家ジョサイア・コンドルから贈られた油画に拠るとの詞書が添えられている。左側には筋骨逞しい西洋人男性の裸像が後ろ向きで立っており、それとまったく同じポーズの骸骨像が右側に並ぶ。人体の正確な再現、とはすなわち西洋的であり近代的な再現には「骨学」の理解が必要であることが暗黙の裡にここで説かれているのである[挿図19]。

同じ頃、彫刻家の長沼守敬は留学先のイタリアからヨーロッパの正則美術教育に関する現状報告を龍池会会員に向けて送り届けている。明治20年の『龍池会報告』の雑録に収戴された「伊太利国威尼斯(ヴェニース)美術学校の概況」には、長沼の見た当時のイタリアの美術教育プログラムが紹介されており、それを見ると、すでに彼地では当然のこととされていたのであるが、絵画部と彫刻部の両予備科、普通科、専門科のどれにおいても解剖学が基礎とされていたことがわかる、 「解剖は(予備科)初年骨名及び其組立を学び第二三の両年間は骨を模写す……画学部にては……解剖は普通科にて骨名及び其組立は既に学びしと故初年は筋肉の名を学び第二年目には筋肉の骨に附着するの模様を学ぶ右筋肉を学ぶには石膏にて死躰より取りしを手本とし或は真の死躰より学ぶとであります……彫刻の部は画学の如く……解剖は画学の生徒に異ならず」[50]。 「美術応用解剖学」でもやはり骨学と筋学がその基本に据えられている。骨学の初歩段階ではまず各部の名称を覚え、次に骨の模写に入る。筋学ではやはり名称を学ぶことに始まり、次に石膏模型を通して、あるいは実際の屍を通して骨と筋との関係を学ぶ。骨学と筋学以外の医学解剖学的な詳細は、画家や彫刻家には直接関わりがないということなのだろう。 美術応用解剖学における筋学習得に石膏製彫刻模型が使われていたことは、明治21年秋に大熊氏廣が龍池会議員波邊洪基に宛てた書簡からも窺える。パリの美術学校で勉強を終えた大熊は、ドイツ、オーストリアを経てローマに入り、10月にローマ国立美術学校へ入学する。その時の見聞を纏めた書簡のなかで大熊は次のように言う、「伊仏独墺ノ美術学校ニテ用イラルル古物模造石膏製手本類ハ本邦旧工部大学校ニテ用イラルル物ト同一ニシテ何レモ伊国有名品ノ模造ニ有之容易ニ得難キ品ニ御座候人物動物ノ筋学等ヲ学フニハ世界無比ノモノト存候申上ル迄モ無之候得共本邦ニアル該品類ノ保存専一ニ願上候」[51]。 大熊の書簡が『日本美術協会報告』に掲載されてから2カ月のち、杉崎歸四之助を主幹とする『美術園』[52]は裸体画論争に絡んで「裸体画の美術たる所以を論す」という重要な匿名論文を巻頭に掲載した。そこに掲げられているのは、渡辺省亭が美妙斎の『胡蝶』(『国民之友』附録、明治22年1月)に挿絵として寄せた裸体画を擁護する論であるが、そのなかで解剖学の存在意義が説かれているのは興味深い。匿名論者は「我邦名人の画」と「西洋裸体の絵画」とをまず比較する。前者は「其写す所は性情中の最小部分に外ならざる」のに対し、後者は「性情の全部を言ひ顕はすことを得るなり即ち彼れは独り顔貌と手足の一端とのみを画かずして其全身を顕はし体肢筋肉の模様によりて其性情を写すが故に其巧みなるものに至り」。こうすると人物の気分のあり方が「自ら其体肢筋肉風様態度の上に顕はれて其差甚だ大なりといへども衣服を以て蔽はれたる体肢筋肉は如何にして其差異を言ひ顕はすべきぞ」[53]。例として引かれるのは、ここでもまた、あのミケランジェロである。引用作品は『アダムの創造』であり、その肢体の筋肉の緩みがミケランジェロの妙技と解される。画においてもっとも難しいのは裸体画である。なぜなら筋肉の線を少しでも誤ると、「意想」が思い通りに表現できぬから。そのため「欧州の画工は先づ解剖学に通じ然る後始めて裸体画を学べり……我邦の画工は解剖学に通ぜず未だ嘗て裸体の筋線を画きしことなく始めより只着服の人物を写すのみなる」[54]。『臥遊席珍』に端を発した、ミケランジェロと解剖学の神話的な関係が裸体画論争のなかに忽然と蘇っている。 同じ明治22年の9月、上野公園日本美術協会の列品館で「伊太利彫刻展覧会」が開催されたさい、長沼守敬は「模造専業者」と「真正の技術者」の違いを見極めねばならないという趣旨で次のような発言を行っている、「真正技術ヲ以テ自ラ任ズル者ハ先ヅ美術哲理ノ底薀ヲ知覚シ、能ク骨相学等ヲ通暁シ所謂依頼心ヲ去テ独立心ヲ発揮スルヲ以テ主眼トスレバ自家ノ思想精神ヲ絵画上、彫刻上ニ表出シテ他人ノ製作ヲ模写模造スルヲ以テ屑シトセズ……」[55]。骨相学に通じていない者は芸術家ではない、単なる模造製造者に過ぎないと言いたいのであろう。西洋の美術を実見した者なら当然ともいえる不満を長沼は日本美術に対して投げかけている。 周知の通り、明治22年2月東京美術学校は日本画、木彫、工芸の3学科を以て発足した。西洋画の排除されたことに反発を感じた浅井忠、小山正太郎、原田直次郎、山本芳翠、松岡寿、川村清雄、長沼守敬、大熊氏廣らは、渡辺洪基を会頭に戴き、同年6月に明治美術会を結成する。同会は洋風美術の指導のため、明治25年1月に本郷龍岡町の同会事 務所を使って明治美術会教場なるものを創設した。ここでは3カ年通しの教育課程が組まれ、本多錦吉郎、柳源吉、松岡寿、浅井忠他の会員が教師として招かれた。ここでの教育プログラムは、1年度から2年度前期に幾何画法と臨画を、2年度後期と3年度に素描と着色写生、さらに透視画法と解剖学の講義を行うというものであった[56]。『明治美術会第十八回報告』に掲げられた明治美術会教場規則[57]によると、絵画科教程と彫刻科教程のいずれも、第3学年の前後学期各20週に週3時間の「解剖学」の時間を設けていることがわかる。ただし、「時間僅少ニ付実際ニ緊要ナル部分ヲ授ク」との断り書きがあり、ここでもまた実際にどのような内容の教育がなされたのか詳細は不明である。付言すれば、東京美術学校でも発足当初から3年次生を対象とする週2時間の「美術解剖」の講義が組まれており、明治24年2月からはドイッ帰朝者の鴎外森林太郎が講師に呼ばれている[58]。この頃になってようやく、日本画でも西洋画でも、木彫でも工芸でも解剖学の知識が必要であるという認識が定着し始めたのであろう。 明治29年5月東京美術学校に西洋画科が設置された。久米桂一郎とともに教授に任命された黒田清輝は、毎日新聞の記者にその抱負を次のように語ったと伝えられる、「日本の油絵家で真に人間の死骸を前に置いて解剖を研究したものは恐らくはなかろう云々、此度美術学校では久米君が担当して美術解剖、即ち筋と骨とに就きて二年三年の洋画科学生に授ける云々」[59]。ここでもまた、骨学と筋学のことについて言及されており、それらは西洋画実現に欠くことができぬとされている。久米は泰西考古学とともに美術解剖を講じることになり、西洋画科設置以前から講師の委嘱を受けていた森林太郎は美学と西洋美術史を受け持つことになった。 明治31年には岡倉天心と橋本雅邦が計って日本美術院を旗揚げし、同時に附属の若手養成機関が設けられた。その青年会員研究規程第三款のなかに、講習することのできる科目として、美術史、考古学、応用化学が挙げられているのは当然としても、さらに「美術応用解剖学」の加えられている点が興味深い[60]。日本画の近代化にも解剖学が必要であるということか。 6 藝用解剖学「美術応用解剖学」という呼び名に代わって「藝用解剖学」なる言葉を使い始めたのは、東京美術学校で解剖学を講じた森林太郎が最初かもしれない。彼の主催した雑誌『美術評論』は「若し人体を作りて、これにさまざまの形容を賦するを以て、芸術の主なる目的とせば、此形容の変化を説明する解剖学は、芸術家の意匠を顕す基本たること明なるべし」[61]とある通り、「藝用解剖学」の有用性を明快に規定した上で、古代ギリシアのフィディアスから盛期ルネサンスのヴェサリウスまで、解剖学と美術(写生解剖図)との相互依存関係を、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエルロの作例図版とともに編年してみせた。そればかりではない。第12号から「人身の原形、運動及体勢の常態、乃至均衡の標準は皆骨格に基く」との考えを基に骨論を展開し、以後長期にわたって「藝用解剖学」の連載を行っている。後に森林太郎・久米桂一郎同選として刊行された『藝用解剖学骨論部』(画報社)はこの時の連載を基にしている。 そこに示されている「藝用解剖学」は、銅版画の医学解剖図譜から取られた挿絵を参考として、人体各部位の名称を覚えさせ、さらにはその機能を理解させることを主眼とする。図版は豊富であるが、美術を学ぼうとする者にとっては、およそ退屈な講義のように映ったのではないか。ヴェサリウスの解剖図に見られる、生気溢れる人体表現がおよそ欠けているからである。 いずれにせよ、国内では明治30年代初めに教育科目としての「藝用解剖学」の骨格が整ったと見てよさそうである。しかし、それは一個の教育科目として成立した、まさにその段階においてすでに形骸化したものでしかなかった。その後も「藝用解剖学」を美術教育の基礎に掲げた出版物は後を絶たない。たとえば、明治38年6月に隆文館から刊行された川崎安の『人體画法』もそうである。これは人体の写生画についての純粋な技法書であるが、ここでもまた「藝用解剖学」の有用性がミケランジェロを例にして説かれている、「人體を描かうとすれば、先づ解剖的に人體の普通の形態を研究して、十分之を会得せねばならぬのだ。……諸君も御承知のミケランジェロ、この人は十二年間此学を勉強して、それ専門の人よりも多く、屍體を解剖したそうな」。さらに田口茂一郎の『美術応用解剖学』から田口和美や森林太郎の日本人体格表のデータが引かれると同時に、帝国大学医科大学初代解剖学教授小金井良精との共同調査結果が紹介されている。もっとも、「業已に人體の画法を説く参考の挿画たるや盡く人體に関す、所謂裸體画なるものをも採録せざるべからず。然りと雖も著者は断然之を排斥せり。一は現社会の進度の之を許さざるを想ひ、一は無趣味漢の之を弄して煩を著者に及ほさんを慮りてなり」との例言は、白馬会第6回展で起こった「腰巻き事件」の余波なのだろうが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||

【註】[1]この論は1435年の段階で成稿していた。しかし『絵画三書』としてラテン語で公刊されたのは1520年のこと、イタリア語版はそれよりさらに7年程後になる(L.-B. Alberti, De pictura praestantissima et nunquam satis laudata arte libri tres absolutissimi, Thomas Venatorium, Basileas, 1540; ibid., Lodovico Domenichi, Venezia, 1547)。[本文へ戻る][2]この本(Traité d' Anatomie Accommodée aux Arts de Peinture et de Sculpture)は初刊後ロジェ・ド・ピールの匿名著作として1世紀以上にわたり再版され続け、造形美術の分野におけるヴェサリウスの影響を決定的なものとした。[本文へ戻る] [3]幕府の鎖国政策下で、例外的に医薬・外科・航海に関する蘭書のみは持渡りが許されていた。大目付井上政重は慶安3(1650)年に解剖書を注文し、4年後にヴェサリウスが届けられたという。石田純郎『江戸のオランダ医』、三省堂選書146、1988年、43頁。[本文へ戻る] [4]Otto L. Bettmann, A pictorial History of Medicine, Charles C. Thomas, Illinois, 1956.[本文へ戻る] [5]Johannes de Ketham, Fasciculus Medicinae, Venetia, 1493.[本文へ戻る] [6]Giacomo Berengario da Carpum Commentaria super anatomia mundini, Bologna, 1521.[本文へ戻る] [7]Ibid., Isagoge breves, Bologna, 1522.[本文へ戻る] [8]Catalogue de l'exposition, Anatomie de la couleur, sous la direction de Florian Rodari, Bibliothèque nationale de France/Musée Olympique Lausanne, 1996.[本文へ戻る] [9]Andreas Vesalius, De corporis humani fabrica libri septem, Basel, 1543.[本文へ戻る] [10]『アンドレアス・ヴェザリウス——人体構造論』、小川鼎三他解説、講談社、1976年。[本文へ戻る] [11]Suorum de humani corporis fabrica librorum epitome, Basel, 1543.[本文へ戻る] [12]日本医史学会論『資料でみる近代日本医学のあけぼの』、便利堂、1959年。小川鼎三『明治前日本医学史』(第1巻明治前)、日本学術振興会、1958年。日本医史学会論『日本医事文化史料集成』(第2巻図録)、文彩社、1977年。(日本解剖学会百周年記念特別展図録)『人体の世界』、国立科学博物館、1995年9月—11月。[本文へ戻る] [13]Johannis Remmelini, Catoptrum microcosmicum suis aere incisis visionibus splendens cumhistoria et pinace de novo prodit, 1619.[本文へ戻る] [14]Johannis Remmelini, Pinax Microcosmographicus, Ontleding des Menschelyke Lichaems, Amsterdam, 3 Aufl., 1667.[本文へ戻る] [15]なお、この本は明和9年に周防の雲行斎鈴木宗伝の手で選次され、京都の画家武井立輔の図を賦した『和蘭全躯内外分合図』として刊行される。[本文へ戻る] [16]T. Veslingius, Konstige Ontleedinge van Veslingius's Menschelijken Lichaems, Amsterdam, 1659.[本文へ戻る] [17]奈良東大寺の学僧が永観2(984)年に台州から持ち帰ったといわれる、嵯峨の清凉寺の本尊釈迦如来像の胎内に納められている絹製のものが最古とされる。[本文へ戻る] [18]Johan Adam Kulmus, Anatomische Tabellen, Danzig, 1722.[本文へ戻る] [19]Johan Adam Kulmus, Ontleedkundige Tafelen, ....In het Neederduitsch gebragt door Gerar dus Dicten, Amsterdam, 1734.[本文へ戻る] [20]Juan Valverde de Hamusco, Imagines partium Corporis Humani Aereis Formis Expresse, Antverupie, 1568.[本文へ戻る] [21]Govard Bidloo, Ontleeding des Menschelyken Lichaams,Amsterdam.[本文へ戻る] [22]Steph. Blancardi, Anatomia reformata, Sive Concinna Corporis Humani, Lugduni Datavorum, 1687.[本文へ戻る] [23]Caspar Bartholin, Institutiones anatomicae, novis recentiorum opinionibus ....Figurisque acutae a thom. Bartholin, 1641.[本文へ戻る] [24]Thomae Bartholini, Anatome ex omnium Veterum Recentiorumque Observationibus, Lugduni Batavoru, 1673.[本文へ戻る] [25]儒学者の中井履軒までもが、『解體新書』の刊行と同じ年、友人の麻田剛立の人體・動物解剖実験の結果を纏めた『越俎弄筆』を出している。こちらの底本はパルヘイン著簡易医学書『巴爾靴員解體書』のようである。[本文へ戻る] [26]Traite de la Peinture de Leonard de Vinci, Paris, 1651.[本文へ戻る] [27]Steven Blankaart, Nieuwe hervoomde anatomie, Amsterdam, 1696.[本文へ戻る] [28]Johan. Palfyn, Heelkonstige Ontleeding van's Menschen Lichaam, Leyden, 1733.[本文へ戻る] [29]『石黒忠悳懐旧九十年』、東京博文館、昭和11年(岩波文庫、1983年)、183頁。[本文へ戻る] [30]Joseph Alexander Fles, Handleiding tot de Stelselmatig Beschrijuem de Onleedkunde van den Menschen, Utrecht, 2 Aufl., 1866.[本文へ戻る] [31]John Neil & Francis Gurney Smith, An Analytical Compendium of the Various Branches of Medical Science for the Use and Examination of Students, Philadelphia, 1866.[本文へ戻る] [32]金子一夫「工部美術学校の教育」、『日本美術教育研究紀要』、平成5年3月、43—47頁。[本文へ戻る] [33]金子一夫・伊沢のぞみ「工部美術学校における彫刻教育の研究(一)」、『茨城大学教育学部紀要』第42号、1993年、115頁。[本文へ戻る] [34]金子・伊沢、同上。[本文へ戻る] [35]『大政紀要(美術)、工部省、自明治九年至明治十五年』、国立公文書館蔵。[本文へ戻る] [36]菊池鋳太郎「工部美術学校時代」、『美術旬報』第156号、大正7年4月。[本文へ戻る] [37]佐野昭「旧工部美術学校の彫刻部」、『明治洋画史料懐想篇』(青木茂編)、中央公論美術出版、昭和60年、114—118頁。[本文へ戻る] [38]展覧会図録『大熊氏廣・人と作品』、鳩ヶ谷市立郷土資料館、平成7年、6頁。[本文へ戻る] [39]『明治美術研究学会第十四回研究報告』、明治美術研究学会事務局編、昭和62年4月。[本文へ戻る] [40]同上、25頁。[本文へ戻る] [41]「人躰技術解剖学講話」、『龍池会報告』第23巻、明治20年4月20日、12—14頁。[本文へ戻る] [42]Catalogue de l'exposition, L'Ame au corps: arts et sciences 1793—1993, Grand Palais, 1993—1994.[本文へ戻る] [43]『東京医事新誌第五十八号附録』、東京医事新誌局、明治12年、9頁。[本文へ戻る] [44]石田純郎、前掲書、151—152頁。[本文へ戻る] [45]展覧会図録『日本美術の十九世紀』、兵庫県立近代美術館、1990年、107頁。[本文へ戻る] [46]Franco Ruggeri, Il Museo dell'Istituto di Anatomia Umana Normale, Universita degli Studi di Bologna, 1988.[本文へ戻る] [47]吉田弘『鯉江方寿の生涯』、愛知県郷土資料刊行会、昭和62年12月、第6章。瀧田貞一『常滑陶器志』、常滑町青年会、明治45年。寺内信一『尾張瀬戸・常滑陶瓷誌』、学藝書院、昭和12年7月。[本文へ戻る] [48]浦崎永錫『日本近代美術発達史』、第5分冊、日本近代美術発達史刊行会、昭和34年9月、153頁。[本文へ戻る] [49]浦崎、同上、第10分冊、昭和35年5月、291—292頁。[本文へ戻る] [50]『龍池会報告』第29号、龍池会、明治20年10月、46—47頁。[本文へ戻る] [51]「雑報——大熊氏廣氏ノ書翰」、『日本美術協会報告』第13号、明治美術協会、明治22年1月、61頁。[本文へ戻る] [52]『美術園』、天秀社、明治22年、第3(月)号と第4(月)号。[本文へ戻る] [53]同上、第3号、1—2頁。[本文へ戻る] [54]同上、第4号、1—2頁。[本文へ戻る] [55]註[51]を見よ。[本文へ戻る] [56]浦崎、前掲書、第8分冊、昭和35年2月、242頁。[本文へ戻る] [57]『明治美術会第十八回報告』、明治美術会、明治25年11月、12頁。[本文へ戻る] [58]藤本陽子「草創期の東京美術学校」、展覧会図録『若き日の日本美術』、茨城県近代美術館、1995年、109頁。[本文へ戻る] [59]清見陸郎『岩村透と近代美術』、聖文閣、昭和12年5月、136頁。[本文へ戻る] [60]浦崎、前掲書、第12分冊、昭和35年9月、371頁。[本文へ戻る] [61]無名氏稿「藝用解剖学」、『美術評論』第5号、画報社、明治31年3月、7—11頁、第7号、明治31年5月、1—10頁。[本文へ戻る] |

[幕末医学]

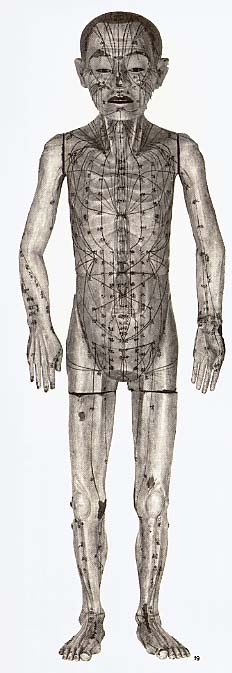

19 経穴図の胴人形 慶長年間(1600年前後)、紙塑製、長87.0cm、幅27.0cm、高18.0cm、医学部標本室 鐵灸治療の教育に用いられた胴人形。胴人形という言葉は中国の「銅人形」に由来する。中国では西暦16年すでに人体模型を青銅で作ったとされており、後に北宋の医官であった王惟一が勅命を受けて銅人形を作った(1027年)。その後多少の改変はあったものの、正真の銅人形は黄帝内経靈枢の骨度篇他で示される寸法通りに作られている。胴内は中空で、そこには内臓模型が、頭部と四肢には革袋がそれぞれ収められ、革袋に水銀が充填されていた。体表には経絡経穴(けいらくけいけつ)説に基づき、365の小孔が穿たれ、14の経路が示される。これは医師の試験に用いられた。受験者は眼を覆い、管針を手に手探りで所定の経穴を探し当て、小孔に管針を刺入する。もし的を得ていれば袋中の水銀は管針を通って掌中に流れ出て、術者の正しいことが示される。もし間違った孔に刺入すると、針が通らない仕掛けになっていた。室町時代に竹田昌慶が明の王室から銅人形の模型像を貰い受けて、日本へ持ち帰った(1378年)。ここに展示されているものは中国からもたらされた模型を基に、慶長年間(1600年前後)に紀州藩の藩医岩田道雪が製作したもの。上塗りの上に経穴と経絡が墨で示されている。(西野)

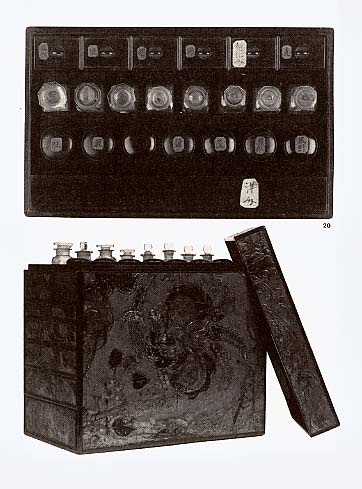

20 徳川御殿医使用治療箱 金属、木、紙、絹、蒔絵、外箱縦19.0cm、横31.0cm、高28.7cm、内箱縦18.0cm、横30.2cm、高28.0cm、総合研究博物館医学部門 幕末期において御殿医が往診に用いた薬箱で、外箱と内箱の二重構造となっている。内箱の上段には小型の硝子瓶8個と小箱7個が並んで収納されており、15種の薬が揃えられていて、緊急時にも対処できるように準備されていた。(神谷)

21 人頭解剖模型(桂川甫周の製作させた) 寛政6(1794)年、桧材に胡粉、彩色、長21.5cm、幅15.5cm、高21.5cm、「鈴木常八作之、寛政寅十月」の墨書あり、桂川家旧蔵医学部標本室 寛政6年5月和蘭陀商館長から贈られたフランス製蝋細工模型を幕府官医桂川甫周(1754—1809)が職人鈴木常八を使って模造させたもの。桧材を寄せ木し、胡粉の地塗りの上に岩絵具で彩色が施してある。両眼には仏像に使われる玉眼が用いられている。頭の表皮を剥ぎ、浅層筋と静脈を表現している。明治初年に桂川家を出て、後に東京大学へ寄贈された。(西野)

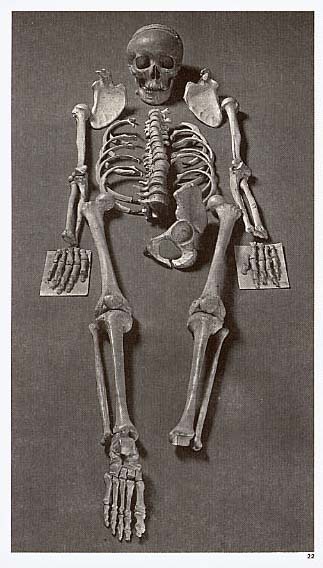

22 木製骨格模型(各務文献の製作させた) 文化7(1810)年頃、木と紙に胡粉、彩色、長200.0cm、幅90.0cm、高30.0cm、医学部標本室 文化7(1810)年頃大阪の開業医各務文献(かがみぶんけん)(1765—1829)が工人に命じて作らせた等身大の骨格模型。「各務木骨」と通称される。木と紙で下地を作り、顔料を混ぜた胡粉で実物通りの色を出している。真骨の所持が禁じられていたため、医学教育にはこうした模型が利用された。各務文献は実証的な骨学書『整骨新書』の著者であり、木骨と併せて自著を文政2(1819)年に幕府医学館へ献納した。西洋医学所を経て、大学東校から東大医学部へ受け継がれている。明治期にドイツで開かれた博覧会に出品され、その際に一部が失われた。(西野)

23 眼球解剖模型 文久3(1863)年、紙、ガラス、フランス製、縦28.5cm、横17.5cm、高20.0cm、「Auzoux Doct.er fecit anno 1863」の記載あり、総合研究博物館医学部門 安政4(1857)年11月伝習を終えた軍医ポンペ・ファン・メールデルフォールト(1829—1908)の帰国に随伴し、日本人として初めてオランダヘ渡った伊東玄伯(1831—1898)が留学先で購入し、明治元(1868)年に持ち帰ったもの。左眼球と眼筋の構造が示されており、大きさは実物のおよそ10倍である。玄伯自筆の年記が前部にオランダ語で記されている。当時のものとしては現存唯一のもの。玄伯は後に方成を名乗り、侍医となった眼科医。没後、菊地武恒の手に渡り、後に令息の武信(当時陸軍軍医医学校教官)から本学眼科教室へ寄贈された。「オズー博士、一八六三年」の記載があることから、文久3年にフランスで造られたものと考えられる。(西野) [大学東校]

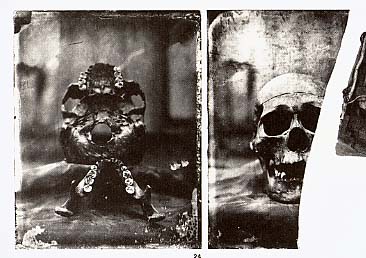

24 島霞谷「頭蓋骨標本」 湿板写真、明治2(1869)年頃、個人蔵

25 島霞谷「解剖図」 明治3(1870)年2月25日、和紙に淡彩、縦23.2cm、横30.7cm、個人蔵 明治2(1869)年10月25日、島霞谷は大学より中写字生を任命され、翌3年4月には大写字生となった。この間、12月17日に大学の管轄下にあった医学校が大学東校と名称を変えた。霞谷がここに務めたことは、教官だった石黒忠悳の「大学で絵を画かせるために傭うてあつた画家島霞谷という人」(『懐旧九十年』)という回想から裏付けられる。霞谷による6点の解剖図が現存する。1点には「午二月廿五日於東校開ボウ写真」(午は明治3年)と記した文字がある。また、遺品の写真帖には、人間の頭蓋骨を写した2点の写真が含まれる。やはり、この時期の撮影と思われる。(木下)

26 人骨写真資料(複製) 湿板写真、個人蔵 [西洋医学所・開成医学校・東京医学校]

27 オランダ人頭蓋骨、医学部一号標本 縦20.0cm、横14.0cm、台寸縦23.5cm、横18.0cm、高3.0cm、ポンペ・ファン・メールデルフォールト旧蔵、軍医総監松本良順寄贈、総合研究博物館医学部門 明治時代に整理された東京大学医学部解剖学教室の『解剖学標本台帳』は、小金井良精教授(1858—1944)によって詳細に記帳されている。この台帳の第一号標本は「オランダ人頭蓋骨」で、その備考欄には「軍医総監松本良順氏の寄贈」と記録されている。松本良順(1832—1907)は長崎において、日本に系統だった西洋式の医学教育を導入したオランダ軍医ポンペ・ファン・メールデルフォールト(1829—1908)について学び、その助手として、当時の日本人としてはもっとも本格的な西洋医学を修めた人物である。江戸の西洋医学所に召還され、後に3代目頭取を務め、明治政府において軍医総監に就任した。ポンペは解剖学の講義で、献体によるとされたオランダ人頭蓋骨を用いて授業していたが、良順が長崎を離れるときに、この頭蓋骨を記念に贈った。江戸に戻った良順は、西洋医学所でこの頭蓋骨を用いて教育にあたった。当時、この頭蓋骨がいかに貴重な教材として活用されていたかについては、「実物を知りたい学生達でひっぱり凧となり、手垢で黒光りして、まるで漆を塗ったようになった」(石黒忠恵『懐旧九十年』)と記録されている。木骨と同様に医学教育では骨格標本がいかに重要であるかを知ることができる。(神谷)

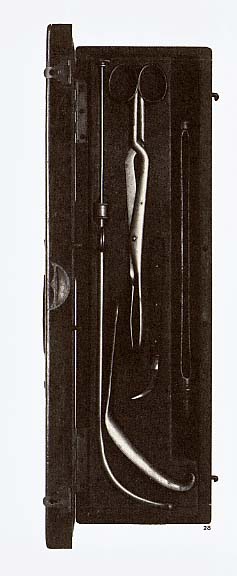

28 尿名手術器(箱入) 明治5(1872)年—7(1874)年、鋼鉄、パリのシュレール社製、ケース縦26.0cm、横42.3cm、高3.5cm、箱裏に「第一大学区医学校医院器械局之印五」の焼印あり、総合研究博物館医学部門 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |