2 オホーツク氷民文化

オホーツク人の住まい

武田 修

|

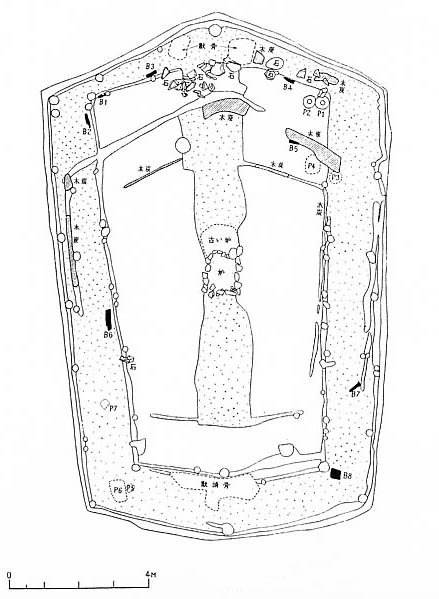

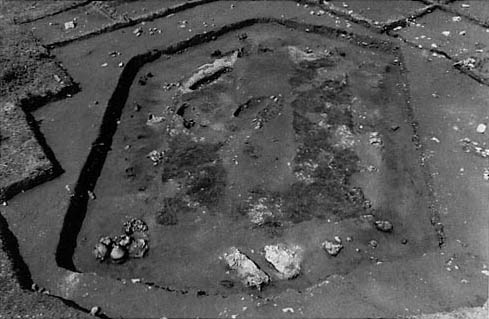

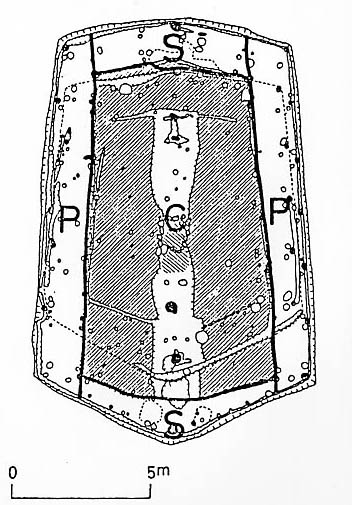

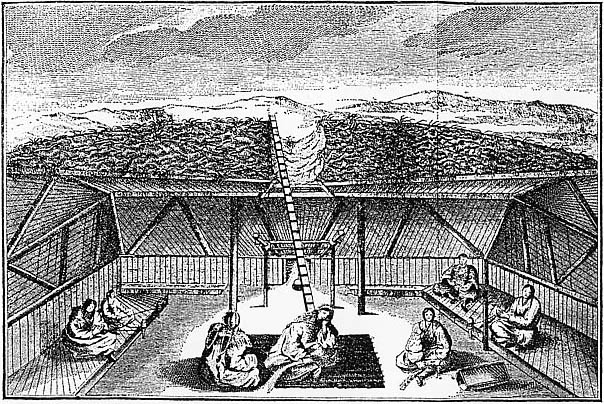

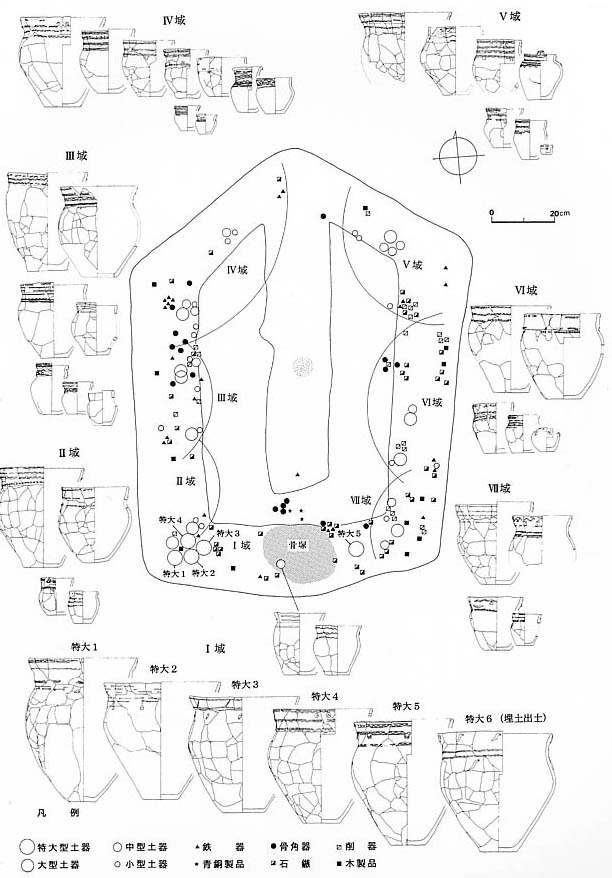

■はじめに 海洋・沿海漁労民的な民族とされるオホーツク人の主たる生業の場は海である。したがってその住まいをオホーツク海に近い台地や河口部の周辺に求めたのは必然的でもある。約七世紀から十一世紀にかけて展開した彼らの文化の中で特徴的なものの一つが住居である。初期の頃は大型の長方形の形態であったが、八世紀から九世紀頃の隆盛期では亀甲状の五角形か六角形を呈する様になる。大きいものは長軸一五メートルを越えるものも現われるなど極めて大型化する(図1)。この様な住居の大型化は生産基盤の確立家族形態の変化が要因とされる。その大型住居もしだいに小型化の傾向をみせ、石囲み炉など一部は残るが、精神的側面をもつ骨塚は見られなくなる。この変化は擦文文化の接触・融合によりもたらされたものだが、異質な両文化が地域的なトビニタイ文化として受け継がれていくことに北方民族のダイナミズムがある。 ■住居の内部 オホーツク人の住居建設はまず地面を掘ることから開始される。掘りあげた土砂は外縁部に盛り上げられ、周堤を築く。周堤化することがより住居を深めることとなる。砂地に築かれた場合では、中央に位置する方形の石囲み炉を囲む様に粘土を「コ」字状に貼り付け土間とした。これは足元を安定させるためと考えられるもので、十五号竪穴は火災による火熱を受け赤変している。粘土は約三〜四センチメートルほど厚く貼られている。土間の面積は約三五平方メートルあり少なくとも一四〇キログラム以上の粘土が使用されたことになる。粘土は近くの河床から採取、運搬したのであろう。通常、この土間からの遺物の出土は多くなく、共同のユーティリティスペースとされる空間である(図3)。■拡大家族の住居 考古学は土器・石器などの遺物、住居・墓などの遺構をもとに過去の人間の生活・文化を明らかにする学問であるため“物”として遺らない社会組織、祭祀形態など思考性、精神性の研究は難しい側面がある。集団構成員、住居内の構成員についても同様である。オホーツク文化の住居は大型であるため複数家族が同居すると指摘されてきた。大井晴男は「血縁的につながるいくつかの核家族を含む、おそらく、三世代前後の、人間集団であった」と指摘し、さらに「一核家族——婚姻関係にある一対の男女とその未婚の子女——よりも大きい人間集団が同居していたことが考えられよう。」と説いているが実態は不明のままであった。ところが常呂川河口遺跡十五号竪穴からは特大六個、大型十個、中型十三個、小型十五個の四四個体に及ぶ土器が出土した。それぞれの土器は数個がセットとなっている(図6)。しかも土器以外の石器・骨角器・鉄器・炭化木製品、網走市モヨロ貝塚例(写真57)にもある帯留めと考えられるクックルケシ状牙製品などもそれほどのばらつきを見せずにまとまりをもっている。十五号竪穴は焼失住居であるが、不意の火災に遭遇し、各種の遺物は持ち出す暇もなかったのであろう。したがって生活当時のまま置かれていたと推測される。各種遺物の分布を検討した結果I域からVII域に区分された(図7)。I域は骨塚側に位置するもので特大土器五個が伏せられた状態で出土(図8)。土器の文様はソーメン文様の他に動物意匠、記号状貼付文が施される(写真58−63)。骨塚側で発見される特大土器に動物意匠、記号状貼付文が施される例は栄浦第二遺跡二五号竪穴がある。骨塚上部から動物意匠、記号状貼付文のある土器が入子になって出土(参考資料1−5)。同遺跡二三号竪穴の骨塚にも記号状貼付文をもつ土器がある。これらの例は小型(写真64)・中型(写真66)・大型(写真65)の土器と明らかに異なりを見せる。II域からVII域が核家族の居住空間であったものと理解され、家族毎の占有空間は樹皮、毛皮などで仕切られていたと思われる。骨塚側で伏せられていた特大土器はこれらの家族の共有物であり、骨塚祭祀と関連するものと考えられる。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |