2 オホーツク氷民文化

海に生きたオホーツク人

高橋 健

|

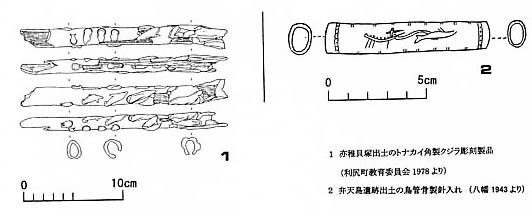

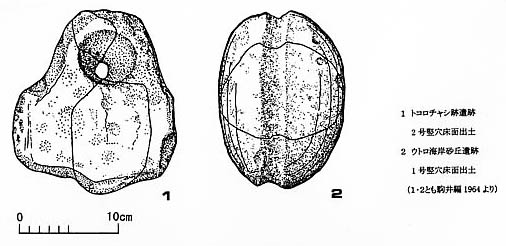

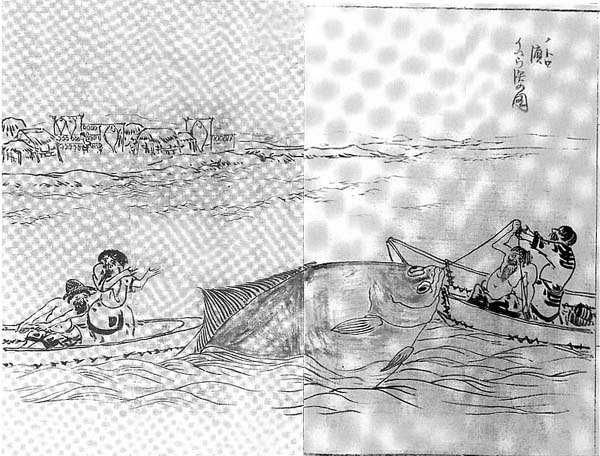

オホーツク人が海にかかわりの深い生活を送っていたことは、すでに昭和初期に名取(一九三六)によって、オホーツク文化の骨角器の内容、動物意匠遺物のモチーフ、遺跡の分布などから論じられていた。銛頭や骨鍬などの遺物が豊富であることから狩猟が盛んであったことを指摘し、動物意匠遺物のモチーフの比率から「海に二分、陸に一分」の関わりをもっていたと考え、さらに北海道におけるオホーツク文化の遺跡が沿岸部に偏在することから、オホーツク人が「魚撈本位の漂浪生活」を送っていたと推測している。 ここで根拠の一つとされた動物意匠遺物はその後著しく資料が増加しており、宇田川(二〇〇一)による集成では北海道のオホーツク文化のものとして一四二例が挙げられている。その内訳はかつてとはやや異なり、クマが半分以上を占める一方で、海獣は二割強、魚は三・五%に留まっている。現在ではこれらのモチーフはオホーツク文化の生業よりむしろその動物信仰と結びつけて考えられているため、この比率を単純に生業の比重を反映したものとみなすことはできないが、これらの動物意匠遺物の内容からは、やはりオホーツク人と海との深いかかわりをうかがうことができる。例えば、サーフィンをするクジラの様々な動きを描き出した利尻島亦稚遺跡出土のトナカイ角彫刻(図1の1)にみられるような写実的な動物意匠は、北方民族に共通するものであり、北方地域の厳しい自然の中で狩猟生活を行うことで養われた観察力を反映したものだとされている(増田、一九七四)。また、動物意匠遺物の中には狩猟・漁撈の場面そのものが描かれた資料もいくつかみられる。例えば、根室弁天島遺跡(図1の2)や樺太鈴谷貝塚出土の鳥管骨製の針入れ(口絵11の上)には、人間の乗った船とクジラの線刻がみられ、両者が銛縄を表したとみられる線でつながれていることから、銛による捕鯨の場面を描いたものだとされている(坪井、一九〇八/八幡、一九四三)。オホーツク人が寄りクジラの利用に留まらず、船からの銛猟による積極的な捕鯨を行っていたことを示しているといえよう。

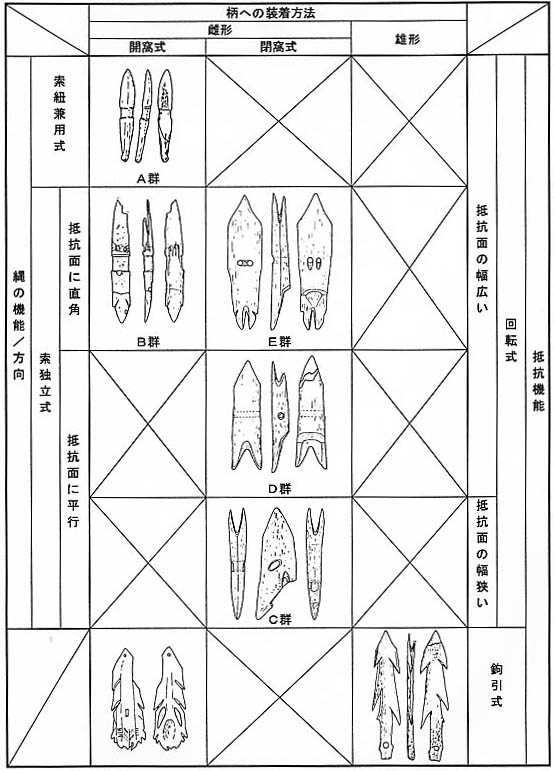

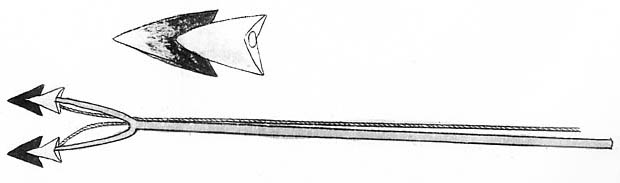

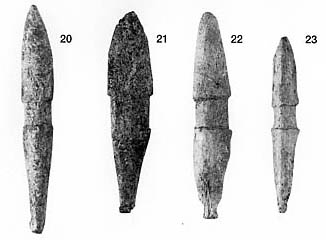

また一九六〇年代以降進展した動物考古学的研究も、オホーツク人と海とのかかわりを裏付けている。動物遺存体(遺跡から出土する骨や貝殻など)を研究することによって、直接的にオホーツク文化の生業活動の内容に迫ることができる方法である。西本(一九七八、一九八一)は礼文島香深井A遺跡において、動物群ごとの可食部分の総カロリーによる比較を行い、海獣類は主要な生業の一つではあったものの、供給する肉量という点においては魚類が圧倒的に重要だったことを指摘した。ただし、海獣狩猟は燃料としての皮下脂肪や皮革・骨製品の原材を獲得する役割をもっていたことにも注意が必要だとしている。いずれにせよ、漁撈と海獣狩猟という海における生業が、オホーツク人の生活において非常に重要な位置を占めていたことは間違いない。 続いて、オホーツク文化の特徴的な狩猟・漁撈具として、銛頭、釣針、石錘についてみていきたい。銛頭と釣針は主に鹿角や海獣骨で製作された。これは、骨や角が比較的加工がしやすくかつ丈夫であるという特質をもち、銛頭や釣針のようなある程度複雑な形態を要求される利器の製作に適しているためである。質量ともに非常に豊富なことで知られるオホーツク文化の骨角器の中でも、銛頭と釣針は代表的な器種となっている。 水域での狩猟においては、獲物を倒すこととともに、倒した獲物を回収することが非常に重要である。したがって狩猟具もそのために工夫されることになる。例えばヤスにカエリをつけることもそのような工夫の一つであるが、カエリによって獲物の体内から抜けにくくなっても、獲物が大きい場合などには、強い力が加わるので先端部が柄から外れてしまったり、柄が負荷に耐えられず破損することがある。そこでこれをふせぐために先端部が柄から簡単に外れるようにし、先端部に結びつけた縄によって獲物を確保する道具が銛である。したがって、銛は海獣や大形魚類などを対象にして用いられたと考えられることが多い。一般に銛は、先端部の銛頭、銛頭をつなぎとめる縄、柄、柄の先端に装着される中柄などの部品からなるが、木や皮などの有機質で作られたと考えられる柄や縄はオホーツク文化期の遺跡から出土した例はない。また中柄についても出土例がないので、木で作られていたか、もしくは用いられていなかった可能性もある。 オホーツク文化の骨角製銛頭は、量的にも多く、形態もバラエティーに富んでいる。これを柄への装着方法、縄の機能と方向、および銛頭の抵抗機能を分類基準として整理した(図2)。基本的には前田(一九七四)による回転式銛頭のA〜E群の分類に従っている。それぞれの分類基準について簡単に触れておく。

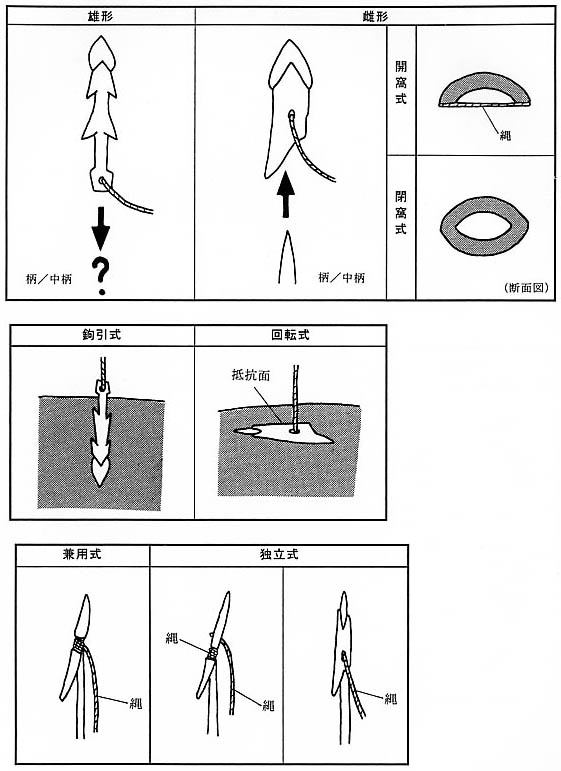

まず柄への装着方法による分類についてである(図3上段)。銛頭が獲物に刺さるためには柄に固定されていなくてはならないが、刺さった後には逆にすみやかに柄から外れるのが望ましい。このため柄への装着方法には工夫が必要となるが、銛頭か柄のどちらかに凹部を作り、他方の凸部をこれに挿入するという方法がとられることが多い。このとき銛頭が凸部をもつタイプを雄形、凹部をもつタイプを雌形という。さらに後者については、この凹部の側面が開いているか閉じているかによって開窩式と閉窩式に分けることが多い。オホーツク文化の開窩式銛頭の場合、器体に縄を巻いて柄の先端を固定する必要があった。 抵抗機能による分類としては、鉤引式/回転式の二つに分けることがよく行われる(図3中段)。鉤引式は、器体につけられたカエリ(鉤)によって銛頭が獲物の体内から抜け落ちるのを防ぐタイプである。これに対して回転式は、獲物の体内に刺さった後に縄の引く力により銛頭の向きが九〇度回転して留め金状になり、抜け落ちるのを防ぐタイプである。このとき力を受ける面(図の上側)を抵抗面と呼ぶ。鉤引式の銛頭が後期旧石器時代以降の世界各地で広くみられるのに対し、より抵抗機能が高いと考えられる回転式の銛頭は、海獣や大形の魚類を対象に特に北方地域で発達したとされる。また回転式銛頭の抵抗面の幅も抵抗機能に関係する要素であり、細分の基準となっている。 最後に縄の機能と方向による分類について述べる(図3下段)。開窩式の銛頭の中に、銛頭をつなぎとめるための縄と柄を固定するための縄とを一本で兼ねているものがある。北海道では縄文時代早期以降使われつづけたタイプであり、これを兼用式と呼んでおく。これに対して、それ以外の銛頭(開窩式であるが銛頭をつなぎとめる縄が柄を固定するための縄とは分かれているタイプと、閉窩式の銛頭)を独立式としておく。オホーツク文化における独立式には、縄を通す孔の方向が抵抗面に直角な場合と平行な場合とがある。前者は横に二孔が並ぶのが普通で、後者は一孔である。

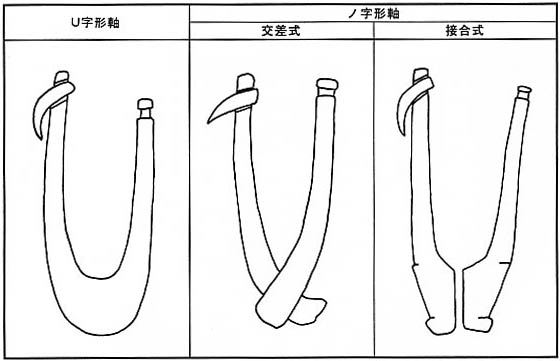

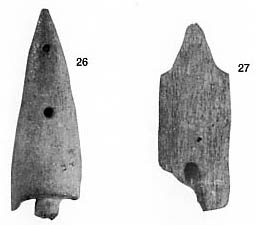

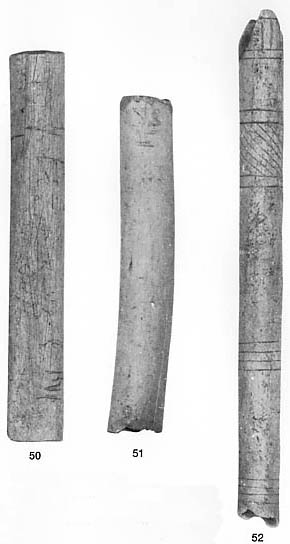

さてこれらの銛頭は時期的・地域的に異なった分布を示している。道北部の代表的な遺跡である香深井A遺跡ではA・C・D群がらなるセットがみられ、時期が下ると後二者が減少するという。道東部に位置する網走モヨロ貝塚や弁天島遺跡などではA〜E群の各タイプに加えて雄形・鉤引式の銛頭が出土している。B・E群の銛頭は数が少ないため時期的にも限定される可能性がある。ただしサハリンや千島列島における様相は明らかでない部分が多い。なお図2で雌形かつ鉤引式としたタイプは、これまで北海道では出土していない。 常呂町内の遺跡についてみてみると、トコロチャシ跡遺跡、栄浦第二遺跡、常呂川河口遺跡からオホーツク文化の銛頭が出土している。A群銛頭が主体を占めるが、後二者では雄形かつ鉤引式の銛頭も伴っていた。A群銛頭のサイズや形態にはバリエーションもみられるが、水滴形に膨らんだ尾部など共通性が高い。これらは湧別川西遺跡などとも共通し、地域的な特徴だと考えられる。トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点七号住居からは、常呂町では初めてB群銛頭が出土している(写真24)。 銛頭の形態の違いはある程度の機能差を伴うものであることは間違いないが、その意味付けを行うことは難しい。西本(一九八一)は香深井A遺跡の銛頭のセットについて、A群とC・D群との用途による使い分けがあったと推測し、トド・クジラ類などの大型の海獣に対してより丈夫と考えられるC・D群を用いるなどの対象の種類による使い分け、獲物の表皮や脂肪層の状態の違いによる使い分け、最初に打つ銛と二番目以降に用いられる銛との使い分けなどの可能性を挙げている。また、種市(一九九八)はA・B群をアザラシ・オットセイ猟用、C群をトド猟用、D・E群をクジラ猟用、鉤引式銛頭をラッコ猟用と推定している。しかしこのような銛頭の形態による機能と用途の違いの問題については不明な部分が多く、今後の研究の進展を待たねばならない。 オホーツク文化の骨角製釣針は、縄文・続縄文文化のものと比較して、二〇センチを超えることもあり非常に大形であること、基本的に結合式釣針であること、鹿角ではなく海獣の肋骨や尺骨、鯨骨などを素材として主に利用することを特徴とする。資料のほとんどを占める結合式釣針には、U字形の軸と釣針先を組み合わせる二部結合式と、ノ字形の主軸・副軸と釣針先を組み合わせる三部結合式とが存在する(福井、二〇〇一)。後者にはさらに結合方法として交差法と接合法の二種類があり(図4)、礼文島においては時期差をもって出現するらしい。トコロチャシ跡遺跡出土資料にはこれらの全てのタイプがみられるが、特に七号住居からは接合法の主軸と副軸とが結合状態で出土しており、セット関係が確実にわかる貴重な例である(写真29)。

それではこれらの釣針の対象となった魚は何であったのだろうか。今日の鉄製釣針に慣れた目には、このような大形の釣針の実用性さえ疑わしく思えてしまうが、例えば北西海岸インディアンは、時に三〇センチにも達する非常に大形の釣針を用いたオヒョウ漁を行っていたことが知られている(スチュアート、一九八七)。やはりU字形軸の二部結合式とノ字形軸の三部結合式とがあり、軸は主に木製だが骨製もみられ、針先には鉄や骨が用いられたという。図5は木製軸に骨製針先を組み合わせた二部結合式釣針の使用例である。

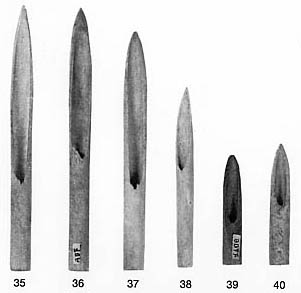

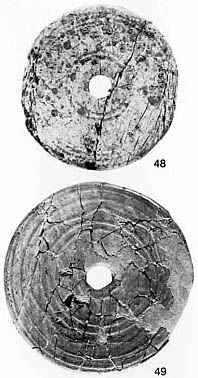

香深井A遺跡において、釣針と魚類の出土量の関係が考察されている。まず釣針の大きさから、「マダラ・カジカ・ヒラメ・ネズミザメ等の、口の大きな、大型の魚種」が使用可能な対象として想定されている。そして層位ごとの釣針の出土量とネズミザメの出土量が、特にIV層以降に激減する点で共通することを指摘し、「釣針軸の用途のひとつには、ネズミザメが入っていた」と推測している(西本、一九八〇)。一方、この釣針出土量の減少を、間層II/IIIから出土した鉄製釣針を重視して、骨角製釣針が部分的に鉄製釣針に置き換わったためだとする意見もある(大井、一九八一)。ただしオホーツク文化期における鉄製品の一般的なあり方から考えると、鉄製釣針がこの時期を通じて多用されていたとは考えにくい。 栄浦第二遺跡出土の鹿角製品(写真56)にはエイと釣針のモチーフが刻まれている。釣針はノ字形軸の三部結合式であることが表現されており、チモト(糸掛け)の部分は円形の盲孔で表されている。もちろんこの一例をもって釣漁がエイを主たる対象にしていたとまでいうことはできないが、少なくともエイがその対象に含まれていたことを示す資料だといえよう。同遺跡の魚骨の分析においてエイは検出されていないが、エイの尾棘を利用した刺突具はオホーツク文化においてしばしばみられるものである。 オホーツク文化の石錘(石製のおもり)は、縄文時代早期以降の北海道に多くみられる打ち欠き石錘と比較すると、非常に大形であることが特徴である。紐掛けのために孔をあけるか溝をめぐらせるかによって、有孔石錘と有溝石錘の二種が存在する(図6)。これまでにトコロチャシ跡遺跡から出土した資料は全て有孔石錘である。香深井A遺跡では上層になるほど有溝石錘が減って有孔石錘が増えると報告されており、両者を時間的な違いをもつ型式差として捉えている。

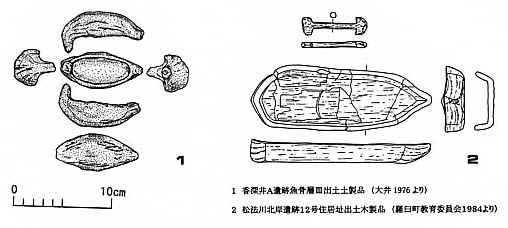

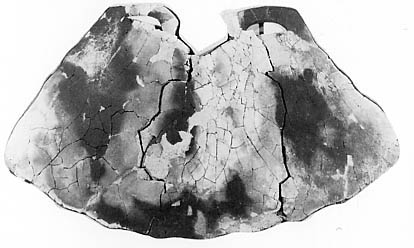

石錘の用途としては、網漁や釣漁のおもり、船のいかりなどが想定され、機能的には石錘の大きさや重さなどの属性が重要であることが指摘されている(渡辺、一九六九)。オホーツク文化の有孔石錘によく似た大きさ・形状の石錘が、礼文島では比較的最近まで延縄漁やニシン刺し網漁に用いられていたという(大井編、一九八二)。大形のものはニシン刺し網漁に、小形のものはタコのイサリ漁に用いたとの話もある。オホーツク文化の石錘についても、漁撈に用いられたおもりであったと考えてよいだろう。 最後に海での活動には欠かせない船について触れておこう。北方民族の用いる船としては丸木船の他に板張船、板綴船、皮船、樹皮船などがある。これまでのところオホーツク文化の船そのものが遺跡から出土した例はないが、船を模したと考えられる製品がいくつかある(図7)。図7の1の土製品は船首が棒状に立ちあがることから板綴船もしくは板張船だと考えられている(大井、一九七六)。図7の2の木製品もその形態から板張船としてよさそうである。香深井A遺跡からは形態のやや異なる船形土製品が他にも出土しているが、うち一点は皮船ないし樹皮船だったと推測されている。このようにオホーツク文化の船には構造の異なるいくつかの種類があったらしい。また、前途した弁天島遺跡と鈴谷貝塚出土の針入れにみられる線刻では、船の上に短い縦線が描かれており、人間を表したものだと考えられている。そうだとすれば、それぞれ七〜九人乗りであり、オホーツク文化には少なくとも数人から十人程度が乗れる大きさの船が存在したと推測される。

今日、北海道の特産品といえばさまざまな海の幸を連想する人も多いだろう。オホーツク海とサロマ湖に面し、常呂川が流れる常呂町は、中でも漁業に適した土地だということができる。かつてここに暮らしたオホーツク人もまた、オホーツク海の豊かな恵みを巧みに利用して生きていたのである。

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

宇田川洋、二〇〇一、『アイヌ考古学研究・序論』、北海道出版企画センター

宇田川洋、二〇〇一、『アイヌ考古学研究・序論』、北海道出版企画センター