アムッド洞窟の中部旧石器 |

|

西秋 良宏 東京大学総合研究博物館 |

東京大学西アジア洪積世人類遺跡調査団は、1961、64年にアムッド洞窟B層から数万点にものぼる中部旧石器を掘り出した[Suzuki and Takai 1970]。この旧石器は国際的に注目すべき資料となっている。これまでに多くの研究者によって言及・分析の対象とされてきたし、1990年代以降はイスラエルのイェルサレム大学隊がこの洞窟の再発掘を開始し既存資料との照合をおこなっている[Hovers et al 1995]。 アムッドの旧石器がかように重視される最大の理由は、ネアンデルタール人骨に共伴していたことが科学的調査によって確かめられている数少ない資料だという点にある。従来から西アジア地方ではネアンデルタール人と同時代の旧石器が多くの遺跡から見つかっていたが、発見の状況が十分記録されていない、人骨が伴っていない、あるいは、人骨が共伴していてもその保存状態が劣悪であるために形質的特徴が明確に定義できない、などの問題を含む場合が大半であった。アムッドの石器群は、出土状態、共伴関係、人骨保存の全てにおいて状態が確実な一級資料なのである。そのため、ネアンデルタール人の行動上の特性や彼らが培った文化伝統・社会を再構築するための格好の研究素材となっている。 ところで、人類形質であれ行動であれ進化を調べるためには、当該資料を年代的に位置づけることが不可欠である。東京大学のアムッド遺跡発掘時には出土獣骨を材料にした放射性炭素年代測定が試みられたが、いずれも極めて若い年代を示し、満足いく結果は得られなかった[Suzuki and Takai 1970]。そのため、石器自体の先史考古学的研究が提供する相対年代が注目された。出土資料の原記載者である渡辺仁は、アムッド旧石器は中部から上部旧石器時代への移行期に相当する石器群であると主張した[Watanabe 1968, 1970]。このことは、ネアンデルタール人の文化が現生人類の文化に連続するとの主張でもあった。ところが、その後、幾人もの研究者がこの石器群を検討するうちに、その位置づけは一転二転しており定まっているとはいえないのである。ここでは、アムッド石器の相対年代に関する研究史と現在の見通しを述べてみたい。

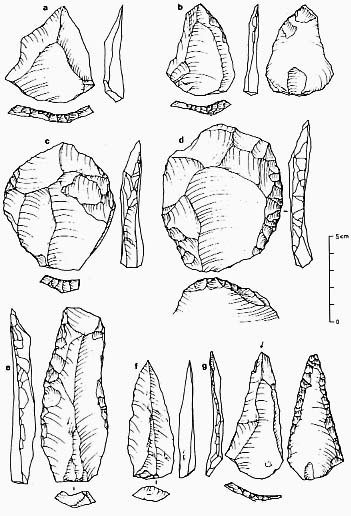

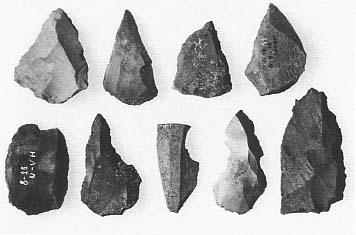

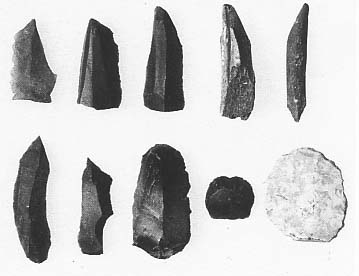

i 中・上部旧石器時代移行期(末期ムステリアン)説渡辺は、B層の石器群を技術形態学的に分析し、次のような特徴を見いだした。資料は全般に中部旧石器的特徴を示すこと、にもかかわらずムステリアン石器群に一般的なはずの亀甲型ルヴァロワ石核が稀で剥片製作はもっぱら同一方向への剥離でなされていること、製作物の中には先端の尖った葉形の剥片・石刃が卓越して多いこと、上部旧石器的な稜柱形石核がないこと、さらに、完成石器には削器や尖頭器に加えて彫器や掻器など上部旧石器的石器が含まれていること、移行期石器群に特徴的なシャンフラン型石器がみられること、などである。 渡辺はこれらの特徴から、アムッドの石器群は一般的なムステリアン・インダストリーではなく中・上部旧石器時代の移行期に位置づけられるものと考えた。中でも、レバノンのアブ・ハルカIV層の石器群と酷似していることを指摘した。当時、レヴァント地方の中・上部旧石器時代移行期にはレバノンのアブ・ハルカやクサール・アキル洞窟で代表される北方様相と、イスラエルのエミレー洞窟を標識遺跡とする南のインダストリーの二つの地域相があるとされていた[Garrod 1951]。ところが、エミレー遺跡に近接したイスラエルのアムッドでアブ・ハルカ的な移行期石器群が見いだされたことで、渡辺は、移行期の様相が南北二系統説で説明できるほど単純でないとの指摘もおこなったのである[Watanabe 1968]。 ii 前期ムステリアン説渡辺の見解は石器群を対象にしたものであるが、同時に、出土したネアンデルタール人骨を中・上部旧石器時代移行期に位置づけることを意味したため、事は重大であった。事実、人骨を記載した鈴木はアムッド人を現生人類への進化線上の新しい段階に位置づけている[Suzuki and Takai 1970] 。しかし、渡辺の結論は、剥片や石核の記載法が独特であったこと、完成石器よりも剥片剥離技術、形態分類よりも属性重視という当時としては斬新な視点から展開された分析で得られたものであったことから、他の石器研究者には十分に受け入れられなかった。 後に資料の一部を再検討した赤澤は、渡辺の位置づけに反論を述べている。そして、問題の石器群は渡辺が強調したほど特殊なものではなく、レヴァント地方ムステリアンの一変異として十分、理解できることを主張した[Akazawa 1979: 24-26] 。赤澤は移行期の根拠とされた要素の一つ、シャンフラン型石器が見あたらないこと、単軸剥離のルヴァロワ石核を多用した石器群であることなどを指摘している。さらに、石刃や尖頭器が目立つことからアブ・シフ洞窟B、C層の石器群に対比できるとした。赤澤は具体的な年代を示さなかったが、アブ・シフの石器群は現在受け入れられている編年にしたがえば、レヴァント地方ムステリアンの前期にあたる。 一方、アリゾナ大学のA・ジェリネクは全く異なる観点からアムッド石器群の年代的位置を検討した。イスラエルの中部旧石器遺跡随一の厚い堆積をもつタブン洞窟を再発掘した彼は、ムステリアン各層出土の剥片類を定量的に解析し、ある年代的傾向を見いだした。すなわち、剥片の厚さと幅の比を各層で比較してみたところ、ムステリアンの剥片は新しくなるにつれ薄手になっていき、しかもそのバラツキが大きくなっていく傾向を発見したのである[Jelinek 1982]。そして、この数値の変化系列に、他遺跡石器群の計測値をプロットして石器群の年代的位置をきめる方法を提案した。彼は、イェルサレム博物館に収蔵されている一部のアムッド遺跡出土剥片を計測したところ、その値はタブン洞窟のD層、すなわち前期ムステリアンの数値に対比できたことを指摘した。一方、原クロマニョンともよばれる解剖学的に現生人類と近い人骨が見つかったカフゼーやスフールの石器群は後期ムステリアンに位置づけられた。そこで、ネアンデルタール人から原クロマニョン人をへて現代人へいたる一線的な人類進化が石器による編年で裏付けられたと主張したのである。 iii 後期ムステリアン説ジェリネクの手法は明快であったが、多くの難点があり、にわかには賛同できない面があった。たとえば、タブンという一遺跡でみられた石器変化をレヴァント地方全域に適用できるのかどうか、あるいは、石材条件や居住強度等で変化しやすい剥片の厚さという属性が年代決定の指標になりうるのかどうかという、根本的な疑問が解決されないままであった。 一九八〇年代になって、アムッドの石器群はさらに分析される。八−一九区の石器群を現代的方法で検討した大沼・赤澤は、彫器が多いこと、一方向剥離で製作された尖頭状剥片が多いことなど、渡辺の記載を確認する一方、異なる様相も確認した。すなわち、やはりシャンフラン型石器はみられないこと、各種ルヴァロワ製品が含まれていることなどである。中でもルヴァロワ式尖頭器が目立つことから、彼らはアムッド石器群はタブンD層すなわち前期ムステリアンに類似すると述べた[Ohnuma and Akazawa 1988]。 しかし、後にさらに検討が加えられた結果、問題の石器群はタブンB層すなわち後期ムステリアンに位置づけられること、ただし、それらは上層(B2)下層(B4)に細分しうるもので、下層の石器群はタブンD層にも類似するという新見解が提示されている[Ohnuma 1992] 。下層の石器群はより縦長傾向が強いのに対し、上層ではルヴァロワ式の幅広剥片が増えるというのである。 アムッドにほど近いケバラ遺跡を発掘しているハーヴァード大学のバル・ヨーセフらも問題の石器群を後期ムステリアンに位置づけている[Meignen and Bar-Yosef 1992]。ケバラの石器群も精緻な発掘によって得られたもので、アムッドに類似したネアンデルタール人骨が共伴している。焼けたフリントを用いた熱ルミネッセンス法によれば四・八−六万年前とされる。やはり、一方向剥離による尖頭器の製作がさかんであり、石器製作技術はアムッド資料と酷似していることが述べられている。 また、近年、アムッド洞窟の再発掘をおこなっているホーヴァースらも、アムッドは後期ムステリアンに属すると考えている。熱ルミネッセンス法による測定結果によれば、人骨出土層には約五万年前という年代が与えられている[Hovers et al. 1995]。これも、ムステリアン後期という位置づけに合致している。ただ、石器群の詳細な分析は未公表である。

さて、上記のようにアムッド旧石器の位置づけは変遷をたどっている。提出されている三つの見解のうちどれが妥当なのだろうか。少なくとも、移行期石器群という見方は成立しないように思われる。それはまず、現在ではレバノンのアブ・ハルカやクサール・アキル、イスラエルのボーカー・タクチット遺跡という移行期石器群が詳細に公表され[Marks 1983]、それらとアムッド石器群とは類似していないことが判明してきたことが第一の理由である。クサール・アキルを特徴づけるルヴァロワ尖頭器製の彫器・掻器やシャンフラン石器、あるいはボーカー・タクチトでみられる単設打面の稜柱形石刃石核、エミレー尖頭器などはいずれもアムッドにはみられない。第二に、独特とされた単軸石核製の石刃・剥片は、実は、アムッドだけでなく、レヴァント地方のムステリアン石器群では珍しいものではないことがわかってきたことも移行期石器群とする根拠を失った要件としてあげられる。ヨーロッパや北アフリカと比べると、レヴァント地方では一方向剥離が卓越している石器群がムステリアン期を通じて少なくないのである[Crew 1975]。 では、前期・後期ムステリアンのどちらなのだろうか。レヴァント地方ムステリアンの編年は、タブン洞窟の石器群変遷を基準として語られるのが一般的である[挿図1]。ジェリネクは当洞窟の石器群は層位的に連続すると考えたが、地質的・石器技術学的には三つのユニットが識別可能である。最下層のD層からは、縦長のルヴァロワ尖頭器が特徴的で、ルヴァロワ・非ルヴァロワの石刃も豊富な石器群が出土した。単軸的な石核調整が採用されている。被二次加工石器には、彫器を中心とした上部旧石器的石器が比較的多い。続くC層の石器群では幅広のルヴァロワ剥片が多く、石器群も全体に幅広で石刃を僅かしか含まない。求心的調整による典型的ルヴァロワ石核が用いられ、単軸石核は殆どない。被二次加工石器は削器が主で、上部旧石器的石器は少ない。そして、B層では短躯なルヴァロワ尖頭器が大量に見つかった。石器群は全体に小形であり、石核調整には求心的・単軸的の双方が実施された。被二次加工石器にはムステリアン的石器、上部旧石器的石器の双方が含まれる。

これら三つの類型は一般にタブン・モデルといわれており[Copeland 1981]、他遺跡の石器群を記載する基準として使われている。総合研究博物館所蔵資料の予備的分析結果に基づけば、筆者も、近年の分析が示すとおり、アムッドの石器群はB層型すなわち後期ムステリアンに比定するのが妥当であろうと考えている。少なくとも、ネアンデルタール人骨に共伴したB2層の石器群は、そう考えてよいであろう。小形のルヴァロワ尖頭器が多いことはタブンB層型の重要な特徴である。ルヴァロワ尖頭器はタブンD層型にも頻出するが、B層型とは若干製法が異なる。すなわち、B層型では平行剥離というよりも石核端部にむかって収束する剥離が一般的であり、アムッド資料はB層型に近い製法を示している。また、B2層では両設打面からの剥片剥離がさかんであることが大沼の分析で指摘されているが、これはレヴァント地方南部地域の後期ムステリアンの特徴の一つである。前期ムステリアンでは両設打面剥片生産はきわめて稀なのである[Nishiaki 1989]。 一方、アムッド下層(B4層)石器群の位置づけは問題として残る。ケバラ洞窟でもアムッド同様、下層と上層で剥片形態に変化がみられることが報じられている[Meignen and Bar-Yosef 1992]。下層は一方向剥離で製作された縦長資料が卓越しており、上層ではやや幅広の剥片類が製作されていたとされる。報告者らは、上下層ともタブンB層型の変異と解釈しているが、その根拠は必ずしも明確でない。下層の石器群がタブンD層型を想起させる特徴を示していることも事実である。だが、下層の石器群がタブンD層型とB層型石器群を連続的につなぐものではないかという大沼の主張[Ohnuma 1992]は、慎重に検討する必要があろう。ボーカー・タクチト遺跡の事例で知られているように、D層型石器群は現生人類の所産である上部旧石器へと発展した可能性が高いからである[Marks 1983]。もし、D層型石器群が、一方で、ネアンデルタール人が製作していたとされるB層型へも発展したのであれば、同一の文化伝統が異なる二種の人類に引き継がれたことになる。そのようなことが起こりえたのかどうか。ネアンデルタール人と現生人類、あるいは原クロマニョン人、彼らの文化がいかに連続・分断、交錯したのかは軽々に判断できない問題であって、現在進行中の分析を待って、再度言及してみたいと考えている。

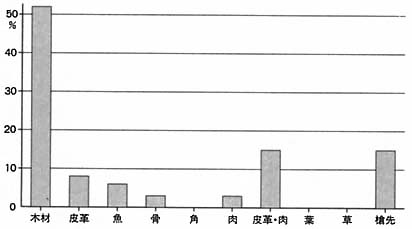

近年の石器技術学の進展に照らせば、アムッドのネアンデルタール人骨共伴石器群は後期ムステリアンとしておくのが妥当であろう。これは、ネアンデルタール人をムステリアン後期に位置づけることをも意味する。一方、カフゼーやスフール洞窟での年代測定によれば、解剖学的に現生人類に近い原クロマニョン人はムステリアンの前−中期に位置づけられている。すなわち、ネアンデルタール人から原クロマニョン人、現生人類という単純な一線的人類進化が語れないということであり、ムステリアン期に解剖学的に異なる二種の人類が共存していた可能性が高いということでもある。アムッドの石器研究は、人類の解剖学的な進化と行動上の進化双方の解析に重大な役割を担っているのである。 最後に、アムッド洞窟で数万点もの石器を作り続けていたネアンデルタール人は、それらを何に使っていたのだろうか。イェルサレム大学隊の再発掘資料の使用痕分析を担当したR・グレイスによれば、石器のほぼ半数が木材加工、一五−三〇パーセントは槍先として用いられていたという[Grace n. d.]。その他、動物や魚の解体にも使用された痕跡がみられると報じられている[挿図2]。木材加工とは槍用の柄を作っていたということだろうか。想像をたくましくすれば、動物の捕獲と解体に限定されたアムッド人の単調な道具使用法が浮かんでくる。一方、貴石や鹿角を手間暇かけて装身具や工具に加工したり、植物質の食料を刈り取ったりという上部旧石器時代以降に一般的な計画的かつ多彩な行動は、ここからは見えてこない。このような石器分析が進行していけば、ネアンデルタール人の行動が我々といかに類似しいかに異なっていたのかについても具体的に語れるようになるであろう。

|

【参考文献】Akazawa, T. 1979. Middle Palaeolithic assemblages from the Douara Cave/ In: Paleolithic Site of the Douara Cave and Paleogeography of Palmyra Basin in Syria. Bulletin of the University Museum, the University of Tokyo 16: 1-30.Copeland, L. 1981. Chronology and distribution of the Middle Palaeolithic, as known in 1980, in Lebanon and Syria. In: Préhistoire du Levant, edited by J. Cauvin and P. Sanlaville, pp. 239-264. Paris: C.N.R.S. Crew, H. 1975. An Examination of the Vatiability of the Levallois Methods: Its Implication for the Internal and External Relationships of the Levantine Mousterian. University of Columbia, Ph.D. dissertation. Garrod, D. A. E. 1951. A transitional industry from the base of the Upper Palaeolithic in Palestine an Syria. Journal of the Royal Anthropological Institute 81: 121-129. Grace, R. n. d. Preliminary results from use-wear analysis of Amud. Hovers, E., Rak, Y., Lavi R. and Kimbel, W. H. 1995. Hominid remains from Amud Cave in the context of the Levantine Middle Palaeolithic. Paléorient 21 (2): 47-61. Jelinek, A. 1982. The Middle Palaeolithic in the Southern Levant, with comments on the appearance of modern Homo sapiens. In: The Transition from Lower to Middle Palaeolithic and the Origin of Modern Man, edited by A Ronen, pp. 57-101. BAR 151. Oxford. Marks, A. E. 1983. The Middle to Upper Palaeolithic transition in the Levant. Advances in World Archaeology 2: 51-98. Meignen, L. and Bar-Yosef, O. 1992. Middle Palaeolithic lithic variability in Kebara Cave, Mount Carmel, Israel. In: The Evolution and Dispersal of Modern Humans in Asia, edited by T. Akazawa, K. Aoki and T, Kimura. pp. 129-148. Tokyo: Hokusensha. Nishiaki, Y. 1989. Early blade industries in the Levant: the placement of Douara IV industry in the context of the Early Levantine Middle Paleolithic. Paléorient 15 (1): 210-224. Ohnuma, K. and Akazawa, T. 1988. Reexamination of the lithic artifacts from Layer B (Square 8-19) of the Amud Cave, Israel. Paléorient 14 (2): 137-144. Ohnuma, K. 1992. The significance of Layer B (Square 8-19) of the Amud Cave (Israel) in the Levantine Levalloiso-Mousterian: a technological study. In: The Evolution and Dispersal of Modern Humans in Asia, edited by T. Akazawa, K. Aoki and T. Kimura, pp. 83-106. Tokyo: Hokusensha. Suzuki, H. and Takai, F. eds. 1970. The amud Man and His Cave Site. Tokyo: The University of Tokyo. Watanabe, H. 1968. Flake production in a transitional industry from the Amud Cave, Israel: a statistical approach to Palaeolithic techno-typology. In: La Préhistoire: Problemés et Tendances, edited by F. Bordes, pp. 499-509. Paris: C.N.R.S. Watanabe, H. 1970. A Palaeolithic industry from the Amud Cave. In: The Amud Man and His Cave Site, edited by H. Suzuki and F. Takai, pp. 77-114. Tokyo: The University of Tokyo. |

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |