鳥居龍蔵の乾板写真術 |

|

野林 厚志 国立民族学博物館 |

|

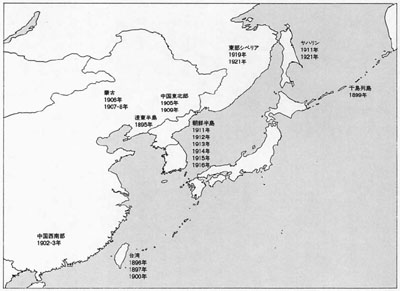

鳥居龍蔵の東京帝国大学での研究生活は、一八九三年、二十三歳で就いた人類学教室の標本整理係に始まり、一九二四年、助教授の職位にありながら五十二歳で辞職するまでの三十一年間に及んでいる。この間、鳥居は国内各地のみならず、遼東半島を皮切りに、台湾、千島列島、中国西南部、中国東北部(満州)、モンゴル、朝鮮半島、東部シベリア、サハリン(樺太)、と精力的に海外調査を敢行した[挿図1、表1]。これらの調査にともなって発表された数多くの著作や論文に加え、現地で収集した土俗資料や考古学資料は、今なお、貴重な学術資料となっている。とりわけ二千枚以上に及ぶ古写真は、今では見ることのできない東アジア、東北アジアの当時の風俗や景色を生き生きと伝えており、今もその新鮮さは失われていない[1]。 [表1]鳥居龍蔵の東京帝国大学在職時代の海外調査*

当時、日本では、撮影から現像まで非常に手間のかかる湿板写真が衰退し、取り扱いが格段に容易で携帯性にもすぐれた乾板写真が急速に定着しはじめていた。とはいうものの、一般大衆が気軽に扱えたわけではなく、大学でも研究に際して写真撮影が必要になった場合は、写真屋に依頼していたようである。 鳥居自身は、調査にカメラを用いるにいたった経緯について、次のように書き記している。

こうした文章から判断すると、鳥居は失われゆく文化を記録しようなどという大上段にかまえた動機からではなく、調査を合理的にすすめ、正確な記録を行なうための一つのフィールド戦術として写真記録をとりいれようと考えたのであろう。単独で広大な範囲を踏査するという鳥居独特の調査スタイルが必然的に時代の先端技術をとりこみ、結果的には、我々に貴重な財産を残すことになった。 それでは、当時の写真撮影とはどのように行なわれていたのだろうか。写真撮影に必要な道具立てと実際の撮影手順を考えてみることにする[2]。

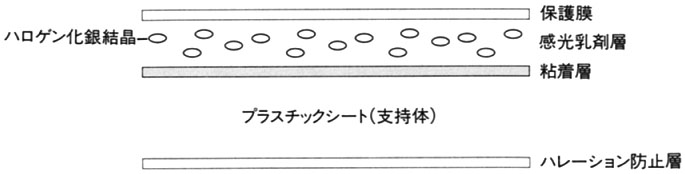

i カメラ鳥居が使用したカメラは現存していない。当時、国産のカメラは製造されておらず、鳥居が外国製のカメラを使用したことは確かである。当時のイギリスやアメリカのカメラから推測すると、重量は三、四キロ程度、横と高さが二〇センチ、奥行きは五〇センチほどであったと思われる。もちろん蛇腹の部分は折りたためるので、持ち運びに際しては小さくすることができた。 カメラは基本的に、(一)レンズ、(二)シャッター、(三)暗箱(カメラボディ)、(四)ファインダーで構成される。鳥居が使用したカメラは、レンズと暗箱との間を布か皮でできた蛇腹でつないだ構造をした、いわゆるビューカメラといわれる形式であったことは間違いない。暗箱は木製か金属製で、ファインダーとなるピントグラスはすりガラスで作られていた。初期の調査で使用したカメラにはシャッターや絞りがついていなかったようであり、レンズキャップの開閉で撮影を行なったのであろう。絞りがついていないため被写界深度は浅い。鳥居の写真で被写体が近くに写っている写真において、ピントの合っている範囲が非常にせまいのはこのためである。 こうした単純なつくりのカメラであるから、故障は少なかったようである。ただ、三脚をたてて撮影するので、強風で倒れ破損することもあったようである。特にピントグラスは割れやすく、代用に、桜紙を使用したこともあったようだ[3]。 ii 乾板現在、我々が普通に使用しているフィルムは、アセテートやポリエステルなどのプラスチックシートの上に、ハロゲン化銀をふくむ感光乳剤を塗布し、保護加工等をほどこしたものである[挿図2]。プラスチックシートのかわりにガラスを用い、感光乳剤を塗布したものがガラス乾板である。写真が写る原理は基本的に同じである。露光した際、乳剤中の銀イオンが光エネルギーを吸収し、銀原子に還元される。還元された銀原子は他のハロゲン化銀と結合する。四個以上銀原子を結合させたハロゲン化銀は潜像核とよばれ、現像液が潜像核を選択的に還元するため、露光した部分に黒い銀粒子が生じる。露光していないハロゲン化銀は現像液による還元はうけず、定着液によって溶出して、ネガができる。ネガ画像では露光した部分に黒い銀粒子が形成されており、印画紙に焼き付けると白く反転することになる。

乾板は一八七一年、イギリス人のマドックス(R. I. Maddox)によって発明された。暗室内で臭化銀を含んだゼラチン溶液を研磨したガラスの上に塗布し、裏面から氷冷固定し乾燥させた上で、遮光した状態で保管したものである。初期の乾板は、感光する波長の範囲が狭い上に、製作してすぐに使わなければ感度が失われるという欠点をもっており、イギリス、ドイツ、オーストリアなどで改良のための研究が盛んに行なわれた。 ガラス乾板というと古い時代の写真という印象をうけがちだが、コンピューターの集積回路の原盤づくりや航空写真からの地形図の製作など、写真画像をもとにした非常に精密な測定や加工を必要とする分野では、現像処理等による寸法変化がきわめて少ないガラス乾板が現在も活躍している。 初期の乾板は四〇〇−五〇〇ナノメートルまでの波長にしか感応しなかった。五〇〇−六〇〇ナノメートルまで感応するオルソ式は一九三三年頃、ほぼ全波長に感応するパンクロ式は一九三六年頃から用いられている。したがって、鳥居の写真は、四〇〇−五〇〇ナノメートルの波長をもつ青紫から青の光には色の濃淡が比較的よくあらわれるが、他の色にはほとんど感応していない。これが如実にあらわれてくるのが衣類である。台湾で写された写真では衣服がいずれも一様に黒ずみ、色合いが単調であるかのような印象をうける。実際は、台湾の先住民は非常に機織りの技術を発達させており、たとえば、鳥居の撮影したタイヤルの男女の写真で、二人が肩からかけている服は色合いが一様にみえるが、よく見ると幾重にも織り重ねられているのがわかる。実はタイヤルは赤を基調とした非常に色合いの豊かな織物をおることで有名な民族である。 鳥居が調査する上で、最も苦労したのはガラス乾板の運搬であっただろう。

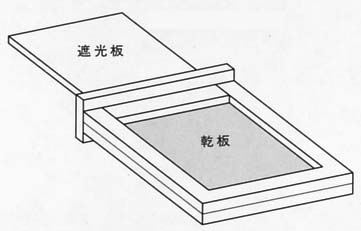

鳥居が乾板を運ぶときの様子を述懐している部分である。当時のガラス乾板は、露光しないように一枚ずつ紙に包まれ、それが一ダースごと紙箱にいれられていた。乾板の大きさは一七×一三センチ、重さは一枚あたり九〇グラム程度である。一回の調査にもっていく乾板は、五十−六十ダース、六百−七百枚ほどであり、乾板だけでも五、六十キロという大荷物となる。後半の調査では、カメラと、乾板が二十枚ほどはいる携帯用のカバンを特注し使用していたようである。 フィルム同様、乾板にもかびがはえたり、乳剤の変質による退色がおこる。支持体がガラスなので変形することはほとんどないが、割れるという危険性はつねにともなう。 iii 三脚カメラの重量や撮影操作の点から、手持ちの撮影は不可能であり、三脚が必需品となっていた。当時使用していたのは木製の三脚である。 iv 暗幕ピントグラスに写される投影像は非常に薄暗く、ピント合わせはカメラ後部を暗幕で覆いながら行なった。 v 暗袋自然光による感光を防ぐため、暗幕に用いられる遮光能の高い布で作られた袋のなかで乾板の出し入れを行なった。

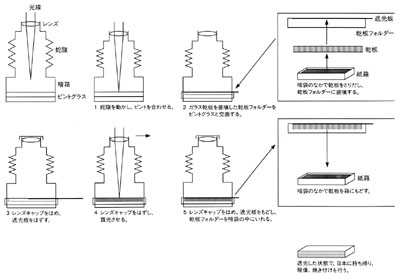

i 被写体がファインダー内におさまるようにカメラの位置をきめ三脚を固定したあと、蛇腹を伸縮させてピントを合わせる。 ii 乾板を装填した乾板フォルダーをピントグラスと交換する。

iii レンズキャップをしめ、カメラの暗箱内に光が差し込まないようにした上で、乾板フォルダーの遮光板をはずす。これで、ようやく撮影可能となる。 iv 被写体が人間の場合は動かないように指示し(通訳を通して、動くなと声をかけたのだろうか)、レンズキャップをはずし露光させる。ガラス乾板は銀板や湿板に比べ、感度も良く、必要な露光時間は曇天でもせいぜい数秒程度であった。 v レンズキャップをしめ遮光板をもどし、乾板フォルダーごと暗袋にもどす。乾板は暗袋のなかで、ふたたび包装された後、箱のなかに戻される。現像、焼き付けは日本に持ち帰り、写真屋に依頼した。 鳥居が日本に持ち帰ったガラス乾板は現在、東京大学総合研究博物館にその大部分が保管されており、朝鮮半島で写した写真についてはかなりの数が韓国国立中央博物館に保管されている[天羽一九九三]。 鳥居が最も多くの写真を撮影した台湾では、以前、東京大学総合研究資料館(当時)が再生した鳥居の写真の巡回展が行なわれ好評を博した。以来、ちょっとした古写真ブームがおこり、日本統治時代に撮影された古写真の復刻が盛んになっている。鳥居の調査対象であった当時生蕃と呼ばれた人たちの子孫は、約一世紀前の自分たちの祖先の姿に新鮮な驚きと畏敬の念をいだくと同時に、自分たちの歴史を見つめなおすことをはじめている[4]。 研究者の立場にある我々は鳥居の写真を調査地、調査対象に関する映像記録、歴史的資料としてとらえがちだが、同時にそれは、被写体となった人たちの子孫にとって民族としての自覚と誇りを想起させる、いわば祖先の遺産でもあるのだろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】天羽利夫「韓国国立中央博物館所蔵の鳥居龍蔵関係資料」『民族学の先覚者——鳥居龍蔵の見たアジア』、国立民族学博物館、一九九三年有賀長敏他編『写真の辞典』、朝倉書店、一九八三年 鳥居龍蔵『ある老学徒の手記』、朝日新聞社、一九五三年 『写真大百科事典』、講談社、一九八一年 |

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

譚附近より車城に至る間」の部落で撮影したとある。

譚附近より車城に至る間」の部落で撮影したとある。