中国の北には、内蒙古を中心として草原地帯が広がっている。この草原地帯はシベリアを通ってハンガリーにまで及ぶユーラシア北方草原地帯の東端であり、ここには中原の農耕文化とは異なり牧畜に基礎を置いた文化が栄えた。青銅器時代から初期鉄器時代にかけてこの地域の遊牧民が残した青銅器も、ユーラシア北方草原地帯の青銅器と関連が深い。綏遠青銅器、オルドス青銅器あるいは北方系青銅器などと呼ばれているが、日本においてこの種の青銅器の研究に先鞭をつけたのは、江上波夫である。

江上波夫は東京帝国大学文学部東洋史学科の卒業論文において、中国北方の遊牧民匈奴の文化を研究した。一九三〇(昭和五)年、卒業するとすぐに彼は東亜考古学会の留学生として北京へ留学し、現地において本格的に、中国北方遊牧民の研究を開始した。これにより江上の内蒙古と中国東北地区における調査研究の端緒が開かれたのである。

早くも四月には張家口の北のドロンノールにおいて、小牧実繁、駒井和愛、水野清一とともに新石器時代の遺跡の調査を行っている。これは町の南北にある二カ所の遺物散布地を調査したもので、細石器、磨製石器、土器片、青銅器片が発見されている。

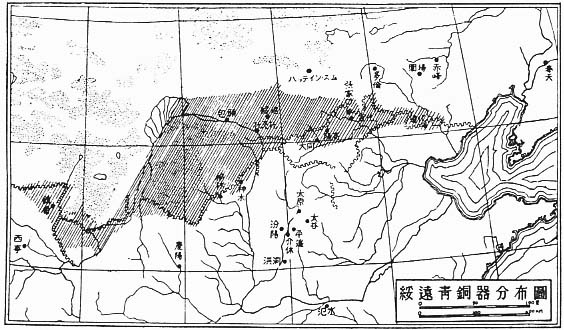

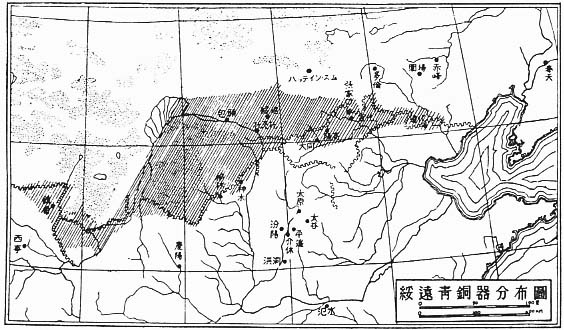

八月から九月にかけて、彼は水野清一及び三上次男とともに、綏遠(現在の内蒙古自治区都フフホト)、包頭、五原を訪れて、オルドス青銅器の出土地、出土状態などを調査しようとした[挿図1-3]。『内蒙古・長城地帯[1]』の「綏遠青銅器」の章において発表され、現在東京大学と京都大学に分けて所蔵されている青銅器は、主としてこの時に収集された資料である。

[挿図1]綏遠青銅器分布図 |

[挿図2]蒙古高原から黄河平原を望む[東亜考古学会蒙古調査班一九三七]) |

[挿図3]包頭・蒙古高原間の草地[東亜考古学会蒙古調査班一九三七] |

続いて一一月から一二月にかけて五十日間、水野とともに厳寒の蒙古高原において、新石器時代の遺跡を調査した。この時の資料は、『内蒙古・長城地帯』の「細石器の遺跡」に収められている。

翌一九三一年、一旦留学から日本に戻った後、六月から八月にかけて、人類学の横尾安夫、地質学の松沢勲、言語学の竹内幾之助などとともに、東亜考古学会から派遣されて内蒙古の調査を行った。張家口から入り、チャハル盟、シリンゴル盟、チェリム盟、通遼、四平街、ハルピンを通って北京へ帰っている。

東方文化学院東京研究所に勤務して後も、江上のモンゴル調査は続いた。

一九三五年九月から一〇月には、再び東亜考古学会の調査として、赤堀英三とともにウランチャップ(百霊廟)及び綏遠、オロンスムを踏査した。これら一九三一年と三五年の東亜考古学会による調査については、地質学、古生物学、人類学的な成果が『蒙古高原』(前編[2])において発表され、その旅行記と記録写真が『蒙古高原横断記[3]』として出版されている。一九三九年七月から九月、そして一九四一年九月から一〇月にかけてまたオロンスムの調査を行った。一九四三年三月から四月には、徳永康元とともに、中国東北地区・華北の民族調査を行った。一九四四年にはシリンゴル、チャハル、ウランチャップ、バインタラの四盟でラマ寺院を調査した。一九四六年七月には、新潟を出発し、雄基からハルピンを通り長春へ出たところで敗戦を迎えた。

江上が調査を始めた一九三〇年頃は、世界的に中央アジア探検が盛んに行われ、ユーラシア北方文化への関心の高まった時期であった。特にモンゴルにおいては、アメリカのアンドリュース探検隊が一九二一年から三〇年にかけて五回にわたって主に古生物学の方面で調査を行い、恐竜の卵を発見するなどの大きな成果を挙げた。ロシアのコズロフは、一九二四年、モンゴルのノイン・ウラで匈奴の王侯の古墳を発掘し、匈奴自身の製作したと思われる絨毯や銀製の飾板とならんで、漢から輸入されたと思われる絹織物、漆器、玉器などを発見した。この探検隊はついで組織を拡大し、一九二六年に至るまで外モンゴルにおいて考古学、言語学、自然地理学、地質学など多方面の調査に従事した。スウェーデンのスヴェン・ヘディンは地質学者、古生物学者、気象学者、天文学者、考古学者、人類学者、民族学者などからなる大規模な探検隊を組織し、一九二八年から三一年まで内蒙古西部から現在の新疆維吾爾自治区を調査した。エチナ川周辺の漢代の遺跡の調査はなかでもよく知られた成果である。多方面の研究者が総合的な調査を行うこれらの探検隊の方針は、小規模ではあるが、江上等の東亜考古学会の調査隊にも共通している。

この頃フィンランドのA・M・タールグレンは、叢書Eurasia Septentrionalis Antiqua(古代北方ユーラシア)を創刊してユーラシア北方文化の研究に努めている(一九二六・三八年)。また南シベリアの青銅器時代の考古学的編年も、S・A・テプロウホフによってこの時期に基本的に確立された。北方ユーラシア草原地帯の東端に所在する中国北方において遊牧民の残した青銅器の研究も、ようやくその糸口が開かれ、多くの研究が出始めた。

中国北方で中原とは異なる銅器が出土することは以前から既に知られており、欧米の学者の関心を引いていた。例えば『金石索』(一八二一年刊)には中国北方系の動物闘争紋帯飾板が著録されており、ミンズはそれをシベリアの影響と考えている[4]。また、P・ライネッケは一八九七年に、スキタイやシベリアの民族と古代中国との関連を指摘した[5]。

グレゴリー・ボロフカは一九二八年に『スキタイの芸術』を著して[6]、シベリア芸術の影響がモンゴリアにまで及んでいることを指摘している。M・ロストフツェフも一九二九年に『南ロシアと中国の動物意匠』を著して、同様なことを述べた[7]。ハルピンで研究を進めていたトルマチェフも「マンチュリアにおけるスキタイ・シベリア文化の痕跡」と題する論文を書き[8](一九二九年)、幾つかの資料を紹介して、スキタイ文化などと類似した文化が中国東北地方に見られることを指摘した。スウェーデンのJ・G・アンダーソンは、ストックホルムの東アジア博物館の紀要に「草原を通る道」(一九二九年)を発表して[9]、黒海沿岸のスキタイ文化、東ロシアのアナニノ文化、南シベリアのクルガン(タガール)文化などと並ぶスキタイ系遊牧民文化の中心の一つが中国北方にあったことを明らかにし、「草原の道」がきわめて古くから機能していたことを述べた。このような著作のなかで、いわゆるオルドス青銅器が少しずつ紹介されている。

江上たちの調査の後になるが、アンダーソンはさらに「動物意匠に見る狩猟呪術[10]」(一九三二年)、「オルドス青銅器選粋[11]」(一九三三年)において多くのオルドス青銅器を紹介し、またアルフレッド・サルモニーは、パリに在住した中国系美術商C・T・ルーのオルドス青銅器のコレクションをカタログにして刊行した[12](一九三三年)。

しかしながら当時発表されていたこのような青銅器は北京などで古美術商から購入したものが殆どで、科学的な発掘によって出土したものはなく、出土地、出土状態などの判明している資料はなかった。このようななかで江上は考古学者として、青銅器の出土地、出土状態などを調査しようとしたのである。旅行の短時日であったことなどから十分にその目的を果たすことはできなかったが、綏遠及び包頭の古物商において、種々の青銅器を購入することができた。例えば『蒙古高原横断記』には、一九三五(昭和一〇)年の九月一二日、包頭の古玩店廣興隆において多数の綏遠銅器を見つけ、四、五百点を選んで巨大な綏遠式鑵子(ケットル)につめて値を付け、交渉の挙げ句買い取ったことが記されている。また一〇月七日にも帰化城(現在のフフホトの一部)の廣興隆において石器・銅器類を漁り、陝西省神木県から運ばれてきたという非常に大きな石器や古式の銅鏡などを購入した。江上等の収集した青銅器は、欧米で発表されていたものに比べると全体として美術的に劣るものではあるが、特殊なものではなく一般的なものであるという点で、考古学的には却って意味があるとも考えられる。事実、江上等の収集した斧や鑿などの類は、欧米で出版されたオルドス青銅器の図録類には殆ど見られない。興味を引くような紋様や形のものがないので、無視されたのである。また、北京の美術商などの手を経ずに、出土地域に近いところで考古学者が得た資料として、独自の価値を持っている。住民からこれら青銅器の出土地についてある程度の情報を得ることもできた。再び『蒙古高原横断記』によると、一九三五年一〇月一二日、凉城付近の西香火郷において、教会の隣りの薬種屋の窓に綏遠銅器が吊るしてあったので早速購入し、そこの主人から銅器は南方にある古城から出土したことを聞いている。

一九三〇年八-九月の調査旅行の報告書として出版された『内蒙古・長城地帯』の「綏遠青銅器」の章は、画期的な研究書であった。そこでは収集された青銅器が器種ごとに分類されて発表された。そしてそれぞれについて西は西アジア、中央ヨーロッパにまで及ぶユーラシア大陸各地の類例、参考例が引用され、当時の世界における最高の学問水準の詳細な考察が加えられたのである。西方のみではなく中国考古学の知識をも備えていたことは、東アジアの考古学者としての江上の強みであった。結語において、彼は当時ようやく考古学研究の進んできたミヌシンスク地方と中国という二つの地域の間に綏遠青銅器文化を置き、大まかな編年を行った。このような編年は初めての試みであり、特に「綏遠青銅器文化」の「前期」の存在の指摘は注目される。「スキタイ文化」が広まる以前の「綏遠青銅器文化」については当時殆ど知られておらず、これは貴重な予見である。

この著作は、スキタイなどとの一般的な関連を説いた欧米の研究から、大きく一歩を進めたものであり、極めて高く評価されよう。

111

111 108

108 105

105 107

107 110

110 105

105 104

104

(フク)、青銅、中国、長城地帯収集、二-六世紀(後漢-北魏時代)、高さ二〇・八cm、径一三・一cm、文学部考古学研究室列品室

(フク)、青銅、中国、長城地帯収集、二-六世紀(後漢-北魏時代)、高さ二〇・八cm、径一三・一cm、文学部考古学研究室列品室