数百万点以上におよぶ本博物館の収蔵物の中には、遠く海外からのもの、また人類の歴史を遡るようなものが数多く含まれており、長年にわたり、学問的成果に大きく寄与してきた。そのような中で、空間的・時間的なスケールにおいて、他の資料を圧倒的に凌駕しているのが「隕石」である。隕石の大部分のものは太陽系が誕生した約 45.6億年前に形成されて、その後あまり変化を受けていない。人類が手にすることのできる最古の物質であり、いわば太陽系や地球の誕生の様子を記録した「化石」である。ほとんどの隕石の起源は、小惑星と考えられており、小惑星からはじき飛ばされて、通常、何百万年もの間、宇宙空間を漂った後に、地球に落下してきたものなのである。また、隕石の中には月から来たものや火星から来たと考えられるものも知られており、惑星・衛星の形成・進化についても手がかりを与えている。

隕石は、これまでに約3万個以上発見されている。実は世界で一番隕石を数多く保有しているのは日本である。「隕石大国日本」の起源は、日本の南極観測隊が南極の裸氷体で1969年に9個の隕石を偶然に見つけたことに端を発する。その後、同じような場所で数多くの隕石が見つかり、南極の裸氷体には、隕石が濃集する特殊なメカニズムが存在することが明らかになった。この「発見」により、それまでに世界中で見つかっていた隕石の総数がせいぜい2千個あまりだったものが、短期間の間に何倍にも増えることになったのである。自然科学において、資料の増大は、学問の飛躍に大きく貢献することは容易に想像できよう。隕石を用いて、太陽系の誕生や惑星の形成を探っていくことは、ジグソーパズルを仕上げていくことにたとえられる。1つ1つの隕石標本がジグソーパズルの1つ1つのピースに相当するのである。これまでに見つかっていなかった新しい種類の隕石の発見は、新しいピースを発見したことになるし、間が埋められていなかった場所のピースが見つかることもある。隕石の研究において、南極隕石の大量発見は、このように、多くのピースを提供することになり、惑星科学の分野の発展に多大なる貢献をしてきたのである。現在でも、日本やアメリカなどは南極から大量の隕石を発見し続けているが、ここ10年あまりの間に、隕石が大量に発見・回収される産地に新しい場所が登場している。それは、「砂漠」である。砂漠の中には、非常に古くから存在しているものがある。例えば、北アフリカのサハラ砂漠や中東オマーンにある砂漠などである。近年、これらの砂漠地帯から何千個もの隕石が回収されており、ジグソーパズルのピースの増加に大きく寄与している。特に、火星や月から来た隕石が数多く見つかっており、研究者らの注目を集めている。これらの砂漠地帯は、南極のような隕石が集まってくるメカニズムは存在しないものの、時間的蓄積と乾燥した気候の存在によって、隕石が大量に現在も残っているのである。

南極隕石は、前述したように、南極観測隊による収集が行われており、日本の場合は、国立極地研究所の南極隕石センターで、保管や、分類、研究が行われている。一方で、南極以外で見つかった隕石(「南極隕石」に対して、「非南極隕石」と呼ばれる)の中で、古くより知られるものは、世界中の博物館や大学、研究機関などに集められてきた。しかし、最近、大量に見つかっている砂漠からの隕石は、特定の研究機関に集められているわけではなく、個人収集家や隕石ディーラーなどの手に散在しているのが現状である。このように、非南極隕石の資料は、古くから博物館に収められている古典的な標本と、市場に流通している最近の砂漠からの標本に二極化しているのである。

本博物館では、博物館設立の当初より、非南極隕石を系統的に収集、研究してきている。最近では、特に砂漠地帯から見つかっている希少な隕石標本の収集に重点を置いており、古典的な標本と新しい砂漠地帯からの標本を両立させた非南極隕石の総合コレクションにするべく収集が続けられている。例えば、隕石も、岩石や鉱物などと同じで、いくつかのグループに分けられており、通常、「〜アイト」というような呼び名がついている。

これらのグループ名を代表することになった隕石は、たいていの場合、古くから知られている古典的な標本となる隕石であり、本博物館にも、このような各グループを代表する隕石標本は数多く納められている(図1)。また、隕石全体の総数の中では、それぞれわずか0.1%ほどを占めるに過ぎないが、近年、砂漠地帯から多く見つかっている月隕石や火星隕石の標本も、数多く収集してきている(図2)。月隕石や火星隕石の研究は、これからの惑星探査とも関連して、その重要性が増しており、本博物館の標本を利用した新しい研究成果が期待されている。ここでは、火星起源と考えられている隕石について、本博物館の標本を用いて行われた最新の研究成果を紹介してみよう。

|

|

| 図1.CV炭素質コンドライトの頭文字“V”に使われているVigarano 隕石。このグループで最初に見つかったことにちなんで、その後グループ名として採用されている。 |

図2.サハラ砂漠で見つかったDar al Gani 400月隕石。月の高地から来たと考えられている。画面下のスケールの1目盛は1ミリメートル。 |

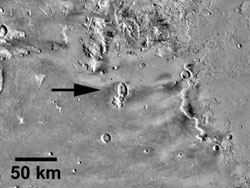

火星隕石はこれまでに30個あまりが見つかっているが、いずれもマグマが冷えて固まってできた「火成岩」である。これらの中で、7個の隕石は、マグマが冷えて固まった年代が、放射性年代の測定の結果、約13億年前と共通であり、岩石学的な特徴がよく似ていることから「ナクライト」と呼ばれる同じグループに分類されている。しかし、これらの標本が、落下して来た場所は、南極、北アメリカ、南アメリカ、アフリカなど世界中に散らばっており、その時期もばらばらである。本博物館には、ナクライトに属する7個の標本のうち、3標本を所有している(図3)。7個のうち2個は南極隕石であるため、非南極標本の5個のうち3個を所有していることになる。これらの標本と極地研究所・NASAから借りた南極産の標本を分析した結果、ナクライトは、火星表面に噴出した溶岩流(溶岩湖?)の中で冷えて固まったと考えられることが明らかになった。しかも、溶岩流の表面で速く冷えて固まった標本から、数10メートルの深いところでゆっくり冷えて固まった標本が段階的に存在しており、あたかもこの溶岩流をボーリング調査してサンプリングを行ったかのようなのである。この結果は、ナクライトが、火星の同じ場所で形成されたものの、その後、隕石の衝突で火星外にばらばらになって放り出されて、宇宙空間を漂った後に、異なった時期に地球の様々な場所に落下したことを示している。つまり、世界中に散らばった標本が、長い時間と距離を経て本博物館で再会して、火星での元の状態に戻ったものとも言えるのである。さらに、ナクライトについて面白いのは、最近の火星探査でこれらの火星隕石が来たのではないかと考えられる場所が見つかっている点である。NASAの火星探査機マーズ・グローバル・サーベイヤーとマーズ・オデッセイは、火星を周回しながら表面の詳しい鉱物分布マップを作成しているが、大シルチスと呼ばれる地域に火星の他の地域とは異なる鉱物の分布を見つけた。これがナクライトの鉱物組成とよく一致するのである。この地域の北部には、長短径約22×14キロの楕円形のクレーターが存在しており(図4)、このクレーターの形成の際に、表面から岩石がはじき出された可能性が高いと考えられる。この場所がナクライトの故郷かもしれないのである。

|

|

| 図3.「ナクライト」のグループ名の元になったNakhla隕石。1911年にエジプトに落下した隕石である。画面下のスケールの1目盛は1ミリメートル。 |

図4.火星の大シルチスにある長短径約22×14キロの楕円形クレーター(矢印の先)。ナクライトの故郷の可能性があると考えられている。画像提供:NASA |

このように、隕石の研究は、世界中からの資料の蓄積により大きく進展している。研究者たちは、1つ1つの標本から壮大な太陽系誕生、そして惑星形成・進化のドラマを追っていく。それが、天から送られて来た石ころから可能なのである。そして、そのような標本を収集した博物館は、まさに一つの小宇宙を形成していると言えるのである。

本稿を執筆する機会を与えて下さった田賀井篤平教授および佐々木猛智博士に深く感謝いたします。

![]()

(本学理学系研究科/鉱物学)

ページのTOPへ戻る

Ouroboros 第27号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成17年5月30日

編集人:高槻成紀・佐々木猛智/発行人:高橋 進/発行所:東京大学総合研究博物館