|

|

|

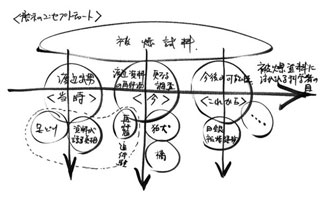

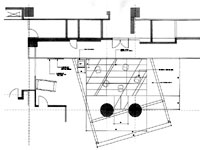

図1 全てを貫くコンセプト

|

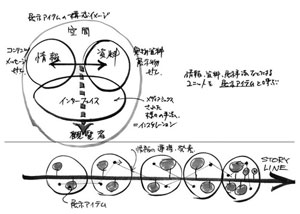

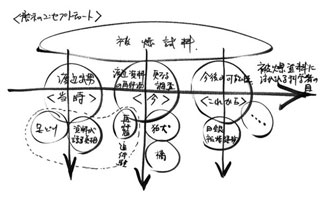

図2 初期段階に描いた展示ストーリー |

大学博物館の目的の一つに、大学における研究成果の学術標本を用いた公開がある。なかでも当総合研究博物館ではミュージアムテクノロジー研究部門が取り組む研究として、展示というメディアが最も効果的に活用できるシナリオと表現方法を模索し、展覧会のオリジナルなストーリーを構築、さらに手法についても実験、研究しながら展示を実践することが特徴となっている。

先ごろ行われた「石の記憶−ヒロシマ・ナガサキ」展では、先人の研究者・渡辺武男先生が原爆投下直後の広島・長崎で調査のために収集した被爆試料と研究結果を平成の今、再調査し、そこから見えた成果を展示というカタチで公開することを目的とした、極めて大学博物館らしい趣旨の特別展を実施せんとして企画されたものだった。

「石の記憶」展の作業はこれらの遺された試料や文献の徹底的な再調査から始まった。緻密に調べられ、克明に記録されたフィールドノートと関連資料や写真類を調べていくと、渡辺氏が考えたこと、狙ったことが徐々に見えてきた。しかしながら一方で、展示物である被爆試料に目を向けると、石や瓦といった地味で小さいものばかりであった。これらを訴求効果が高い展示に仕立てていくにはどうしたらよいのか?それが一番の課題であった。そのために本展を通して観覧者に強く訴えるメッセージを明確化することから着手した。それは展示の企図を明快にするということであり、そこがあいまいだとおそらく観る人の心には響かないと考えたからである。

渡辺氏が残した文献、試料から感じ取れること、それは研究や調査試料に立ち向かった科学者の力強い姿勢であった。そこで私たちは本展の主題として「科学者のマインド」に焦点を当て、「被爆試料に向けられた科学者の眼差しと、研究へのあくなきチャレンジへのダイナミズム」を展示の中で訴えることとした。

そして、ここから展示デザインをする側と学術側とのコラボレーションが始まった。当館の田賀井教授が渡辺氏の試資料を再調査し、展示を通して伝えたい内容をまとめられた。

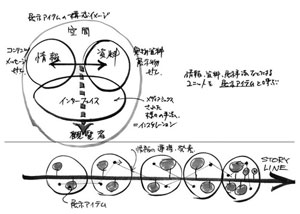

その後、互いに共通のイメージが固まるまでディスカッションを繰り返し、展示ストーリーを貫くコンセプトを打ち出していった。この先はある部分手分け業となった。私の方は田賀井先生のイメージする学術データ、試料が効果的に落とし入れる展示ストーリーから展示シナリオを描き、そしてそれぞれの表現方法をイメージしていった。その際、最も気を配ったのは、絶えず核となるコンセプト、すなわち展覧会を通して伝えたいメッセージである「科学者のマインドや研究への取り組む姿勢の訴求」につながるように展示を構成することであった。

|

|

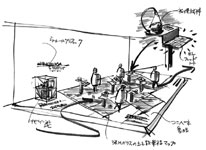

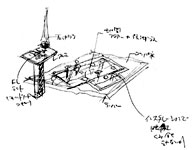

図3 展示アイテムの構成イメージ

|

次はデザイン作業である。まずは頭の中で表現方法をイメージし、スケッチ等でアイデアを固めるのであるが、問題はその手法がはたしてうまく効果を出してくれるかどうかであった。幸い当館は自前の展示スペースを持っており、この時は前回のシーボルトの21世紀が撤去された入れ替え時期であったため展示ホールが空いていたので、図面やスケールモデルでの検証とは別に、実際の展示ホールを使ってそれが実際に成り立つかの実験をした。

それはデザインという言葉からは程遠い、巨大にコピーした紙をテープで貼りあわせたり、床に這いつくばって行うような地味な作業であったが、試料だけでなく空間からも展示デザインの検証を行えることは効果的であった。まさにこれこそミュージアムテクノロジーが目指す、デザイン工房なのではないかという実感もわいた。トライがあればエラーもあり、又、この改善点もつかみつつ、展示づくりを進めていったのである。

展示づくりのうえで、その評価はとても重要である。評価というととかく良否として捉えてしまいがちだが、そのものの質や効果の向上を図るために行うものでもある。本来、評価は企画・構想段階、図面段階、スタディーモデル段階、実寸大モデル段階、製作段階、それぞれに行う必要がある。しかし、世のミュージアム作りではひとつひとつ特注品をつくっているにもかかわらず、立体構造物の命にもかかわる縮小、原寸等の立体モデルによる評価が行われていない例が多い。これは時間、コストあるいは意識の欠如が原因することが多いのであるが、効果の高い展示実現の上では、おそらく不可欠といえよう。それができること、むしろしなくていけないのが研究博物館なのだから、大変ではあるが恵まれていた。このようにしてある部分では納得し、ある部分はやり残しも感じつつ展示は完成した。

「石の記憶」展は、本誌の中で田賀井先生が紹介されている通り、ディスプレイデザイン賞2004の大賞に輝いた。これは展示デザインに携わるものにとっては大変な名誉である。受賞はもちろんであるが、それにも増して嬉しかったのは最終審査で審査員の先生方の次のような趣旨のコメントを聞けたことである。何故ならばこれとは前述のように、私たちがこの展示を通して実現できたらいいと願っていたことが殆どだったからである。

「単なるディスプレイでない、訴えかけるものがある。」

「科学的な分析に裏付けられた展示となっていて説得力がある。」

「コンテンツの研究と同じくらいミュージアムデザインの研究もされている。」

「見せつけるのではなく考えさせる展示となっている。ミュージアムは本来そうあるべきもの。今回のものはこれが感じられた。文化を展示に翻訳されていて気持ちいい。」

「地味なものであるがきちっと調べて展示している。東大でないとできない。」

21世紀を迎えた今、ミュージアムはその本来的な使命を再認識し、そのあり方を見直す時期にきているように思う。そこにおける21世紀型のミュージアムのデザインとは、展示において本来あるべき学術的、科学的な裏付けが極めてしっかりとした、中身の存在感が大きい展示をつくることを言うのかも知れない。それに加え展示というメディアは、アイデア次第では無限の可能性をもっているといってよいため、内容がもっとも伝わりやすい表現方法を充分検討する必要もあるのである。21世紀対応型のミュージアムを模索しデザインするミュージアムテクノロジーの研究において、「石の記憶」展は、つくる側が狙ったことを外部に少なからず感じ取ってもらえたことを考えると、良いケーススタディーとなったのではないか。

訴求効果の高い展示をつくる。そのためには構想し、デザインし、つくる段階でのしっかりした展示評価が必須なのだと考える。そしてもうひとつ重要なのは完成後の評価を行い、それを今後の展示作りにフィードバックさせることにある。これについて私たちは展示公開後にアンケート調査という形で評価を実施している。この展示を実際に見た観覧者の方々からいただいたアンケートを拝見していると、私たちの発したテーマ、メッセージ、空間、試資料から何かを感じ、考えていただけたように思う。感想を書くという行為自体、何かをこちらに伝えたいことがあってのことだから、全ての観覧者の方がそうであったとは言えない。しかし、企画者・製作者にとって、一方通行で終わらない手ごたえを感じ得たし、これらは狙ったものに対する反応、結果と受け止めてよいものあると思われた。

外部評価である受賞もそうであるが、自分たちがねらい、実行した試行の効果がいろいろな形で確認、実感できたことを励みとし、今後も研究博物館でしかできない21世紀ミュージアムデザインのための実験展示に取り組んでいきたい。

研究部より

東大総長と学際標本・美術・建築—学際ものづくりの史的プロセス

藤尾 直史

東大総長の展示

1900(明治33)年パリ万博へ出品された写真集『東京帝国大学』は、歴代総長の肖像写真から始まっています(図1)。100年後の2004年、大学本部棟12階の大会議室へは、やはり歴代総長の肖像写真が一堂に掲げられています。歴代総長の展示も内容や形式こそ異なるものの基本的にはこれらのこととそう遠くないことのように思われます。

「東大総長のプレゼンス—渡邊洪基から内田祥三まで」展(2004.4.29-8.29)は、戦前の歴代総長12人に関する企画展示です(大学史史料室と共催)。2004年4月の国立大学法人化に伴い法人の長としての総長の存在が従来に増してクローズアップされることとなります。大学史研究においても総長の存在は大きな意味を持っています。この機に総長の展示ということが行われてもいいのではないか、というところから本展はスタートしています。

学際ものづくりの史的プロセス

大学ゆかりの人物の展示が繰返し行われていることを考えれば、歴代総長の展示も本来いつ行われてもよかったことかもしれません。もっともいつ行われてもよいことなら、単に総長の展示であるという以上の何かが欲しいところでもあります。

東大総長コレクションは学内外を通して広く存しています。展示にあたっては与条件から展示物の調達と構成だけで空間を構築するのが穏当と考えました。立体造形としての実物展示の特性も鑑み、制度史的な側面より個々の総長の存在へ焦点をあてることとしました。結局総長の存在を最も直截に示すものとして、肖像画・肖像彫刻を中心に展示を構成しました。写真も興味深いものが少なくないのですが一応展示とは分けて考えています(図2、図3)。展示室の中央へ彫刻、両脇へ展示用ガラスケース、正面中央へ映像・彫刻、両脇へ絵画・書棚、入口両脇へ彫刻をそれぞれ配しました(図4)。限られたスペースへ12人分のコレクションを配するということで、バランスが難しく、最終的には意外にシンプルにまとまりましたが、そこへ至るまでに数々の試行を重ねています。

|

|

| 図1 1900年パリ万博出品写真集『東京帝国大学』 左上が初代渡邊洪基、右上が第2代加藤弘之。左下が第3代濱尾新、下段中央が第4代(文科大学初代学長)外山正一、右下が第5代(理科大学初代学長)菊地大麓。 |

図2 集合写真(三宅秀コレクション、東京大学総合研究博物館小石川分館蔵) 医科大学初代学長三宅秀のコレクションから。最前列中央が初代渡邊洪基、その左が第4代外山正一。

|

展示素材の所在情報とともに、関連文字史料・情報の収集へも取組みました。「もの」は概してつくられた「もの」であり、つくられた過程=プロセスを有しています。調達・加工・構成という「ものづくり」のプロセス(『Ouroboros』9.1)は、しばしば言葉で記載され、「もの」とは別の形で伝えられていることがあります。造形素材の幅の広さは大学博物館の大きな魅力ですが、一歩引いて総体としての博物館コレクションの成立過程を考えるならば、個々の素材がどのような形で生成・制作され、博物館コレクションとして構成されたかに関心が持たれます。「もの」自体から直接分かることと分からないことがあるため、諸所の文字史料を併用することとなります。本展以前も理学・工学・医学・文化の学際標本や建築・都市施設を対象に、諸所の文字史料から「ものづくり」のプロセスを検証しその成果の一端を公表してきました。本展においても展示そのものと並行して同様の取組みを模索してきました。

|

|

|

図3 集合写真(古川文子氏蔵) 第6代・第9代山川健次郎の書生古川直尉のコレクションの1点(所在は山内経則氏のご教示による)。中央(左から7人目)が第6代・第9代山川健次郎、左端が第11代小野塚喜平次。

|

図4 展示室の光景 展示室正面中央—昭和戦前の学内式事・課外活動・キャンパスの映像と長與又郎像。展示室中央—長與又郎像2点。展示室正面左右—第6代・第9代山川健次郎像2点と第11代小野塚喜平次文庫。展示室両脇—ガラスケース。入口両脇—第2代加藤弘之像と第7代松井直吉像。

|

|

|

|

図5 「大日本医学会発起主唱諸先生之肖像」(江木松四郎撮影、大澤謙二コレクション、大澤雄三氏旧蔵、東京大学総合研究博物館小石川分館蔵) 医科大学第2代学長大澤謙二のコレクションから。1890(明治23)年4月1日、第1回日本医学会の発起人13名(伊東方成・池田謙斎・岩佐純・石黒忠真、橋本綱常・長谷川泰・戸塚文海・大澤謙二・高木兼寛・長與専斎・佐藤進・實吉安純・三宅秀)の肖像写真。日本最初の医学博士は池田・橋本・大澤・高木・三宅の5名。東京医学校校長もつとめた長與専斎の三男が東京帝大第12代総長となった長與又郎。

|

事績

戦前の歴代総長は、初代渡邊洪基(1886.3-1890.5)、第2代加藤弘之(1890.5-1893.3)、第3代・第8代濱尾新(1893.3-1897.11、1905.12-1912.8)、第4代外山正一(1897.11-1898.4)、第5代菊地大麓(1898.5-1901.6)、第6代・第9代山川健次郎(1901.6-1905.12、1913.5-1920.9)、第7代松井直吉(1905.12-1905.12)、第10代古在由直(1920.9-1928.12)、第11代小野塚喜平次(1928.12-1934.12)、第12代長與又郎(1934.12-1938.11)、第13代平賀譲(1938.12-1943.2)、第14代内田祥三(1943.3-1945.12)の12人です(以下適宜敬称を略させていただきます)。

渡邊・加藤・松井・古在はそれぞれ武生(福井県)・出石(兵庫県)・大垣(岐阜県)・京都生まれ、山川・小野塚はそれぞれ会津(福島県)・長岡(新潟県)生まれ、残りの6人は東京生まれです。渡邊は蘭方医家、加藤は(但馬)出石藩士、濱尾は(但馬)豊岡藩士、外山は幕臣、菊池は(美作)津山藩の洋学者(箕作家)、山川は(陸奥)会津藩士、松井は(美濃)大垣藩士の家の出です(図5)。

加藤は藩校弘道館で学んだのち、1860(万延元)年、蕃書調所教授手伝となります。1861(文久元)年、同所へ外山・菊地が入学、1866(慶応2)年、幕命で英国へ留学しました。このときの写真(史料編纂所蔵)が展示されたことがあります。帰国後、外山は米国ミシガン大学へ、菊地は英国ケンブリッジ大学へ留学しました。渡邊も開成所・医学所で学んでいます。山川は藩校日新館を経て、米国イェール大学へ留学しました。1888(明治21)年、前年の学位令に基づき加藤(文)・外山(文)・菊地(理)・山川(理)を含む25人の博士が誕生しています。松井は藩校致道館、南校を経て、1885(明治8)年、文部省留学生の嚆矢として米国コロンビア大学へ留学しました。古在は駒場農学校、小野塚・長與・平賀・内田は帝大の卒業生です。

1886(明治19)年の帝国大学令が、総長自ら法科大学長の職務へあたるよう定めているのは、法科の位置づけを示すものといえます。文科の初代学長外山は第4代総長、理科の初代学長菊地は第5代総長、第2代学長山川は第6代・第9代総長、農科の初代学長松井は第7代総長、第2代学長古在は第10代総長となりました。医科の初代学長は三宅秀、工科の初代学長は古市公威で、病理学の長与が第12代総長、船舶工学の平賀が第13代総長、建築学の内田が第14代総長となっています。なお菊地は京都帝国大学の第3代総長、山川は第6代総長(兼任)、九州帝国大学の初代総長、旧明治専門学校(現国立大学法人九州工業大学)の総裁、武蔵学園の校長、後出の長岡半太郎は大阪帝国大学の初代総長となりました。

|

|

図6 "VARIOUS SERIES FOR π OBTAINED BY THE OLD JAPANESE MATHEMATICIANS By Prof. D. Kikuchi, (Imperial Univ., Tokyo)"(『東京数学物理学会記事』7,1895)

|

図7 X線写真「右第二第三第四第五指側面貫通銃創/歩兵第十一聯隊第五中隊 陸軍歩兵一等卒 西田佐市/明治参拾参年拾月」「陸軍省病人/内藤清撮影」(富田忠太郎コレクション、富田武氏・富田洋氏旧蔵、東京大学総合研究博物館小石川分館蔵) 本学卒業生富田忠太郎のコレクションから。初期のX線写真で症例の記載が見られる極めて貴重なもの。

|

学際標本・美術・建築

『東京帝国大学』(1900)は大きくは肖像・外観・内観の順で展開されています。内観写真は列品室の旧観を捉えたもの、現存標本の旧状を映し出しているものがあります(『Ouroboros』9.1)。総カット数はさほど多くはないですが、学際標本・肖像・建築といういわば大学を対外的に表現するための古典的な要素が読みとれるように思います。

本学の数学専攻・物理学専攻・化学専攻の各専攻の確立へそれぞれ大きな役割を果たしたのが菊地・山川・松井です。菊地は海外知の導入を進めるかたわら、伝統的な和算書の収集も手がけ、東大コレクションの基礎をつくったほか、研究論文も公表しています(図6)。山川はX線へ早くから注目を寄せていました(図7)。世界的な物理学者である長岡半太郎も教え子の1人です。松井は有田陶土の研究で博士号を取得しています。古在は足尾鉱毒の問題へ学術的な立場から取組んでいます。

本学の政治学専攻の確立へ大きな役割を果たしたのが小野塚です。コレクションとしても和書3000冊・洋書2700冊というまとまったものを残しています。長与は脳に関する研究書を残していることでも知られます(図8)。平賀・内田は数多くの戦艦・建築の設計を手がけています(図9)。

肖像は木下直之編『博士の肖像』(1998)が詳述しています。総長の肖像では第2代加藤弘之像(1915、朝倉文夫作、総合図書館旧蔵)、第3代・第8代濱尾新像(1932、堀進二作)、第6代・第9代山川健次郎像(川村清雄作、理学部蔵)、第7代松井直吉像(1914、新海竹太郎作、農学部蔵)、第12代長與又郎像(1937、日名子実三作、医学部蔵)があります。なお第4代外山正一像(1899、黒田清輝作)・第5代菊地大麓像(1903、同上)は震災焼失、第10代古在由直像(1927、高田博厚作)は国立近代美術館・福井市美術館にあります。

本学最大級の肖像彫刻は本郷の濱尾新像、屋内最大級は白金の長與又郎像(1934、日名子実三作、医科学研究所蔵)と思われます(図10)。前者はくつろいだ姿を制作したもののようですが、何分大きいため制作の方は大変だったようです。写真の資料性の限界、彫刻という立体造形の特性も問題となりました。その一方でシートが高く肘掛の距離が狭いのは、見えがかりを意識した作為的なもののようです。後者は彫刻というより台座が大きく、本来広い階段型の室の最下段にあるため、小室へ据えると相対的に大きく見えます。長與像は三体あり、白金の二体が「昭和九年 実三作」、本郷の一体が「昭和十二年 実三作」とあるように、短期間に二度制作が行われており、一度目はアトリエへ総長自ら赴いたのですが、二度目は行き違いもあって美術家のみで手がけたため、対照的な雰囲気の像となったと評されています。やたがらす=八咫烏をモチーフとした日本サッカー協会のマークも日名子が手がけたものといわれています。

濱尾像と並ぶ巨大肖像彫刻として総長ではないのですが工科の初代学長古市公威像(1937、堀進二作)を挙げることができます。彫刻の構成が似ており制作も同じ堀進二が手がけています。台座はいずれもコンペ案をもとに内田が手を加えるとしています。ちなみに当選者は前者が岸田日出刀・桑田貞一郎・松本光治、後者が渡邊仁・吉田鉄郎・岡田捷五郎、工事業者は前者が大倉土木、後者が安藤組です。もっとも前者は第10代古在総長時代に話が起こり、第11代小野塚総長が実行委員長をつとめたのに対して、後者の実行委員長は日本工学会理事長真野文二で、当時の長與総長は発起人の1人でしたが、実行委員ではありませんでした。彫刻・台座とも建設体制は一定の共通性が見られますが、建設主体の点では微妙に異なっていると言えるかもしれません。総長展ということでいえば、前者は濱尾・古在・小野塚・内田という4人の総長と関わりを持つこととなります。

|

|

図10 濱尾新像(展示案内用ポスター)

|

学内外を通して広く存するのが、山川健次郎像です。肖像画が本学理学部(川村清雄作)のほか、九工大(岡田三郎助作)、武蔵学園(安宅安五郎作)、肖像彫刻が九工大(1925、朝倉文夫作、1949再建)、武蔵学園(1931、日名子実三作)にあります。学校建築としては、旧明専(現九工大)は東大の辰野金吾、武蔵学園は早大(大隈講堂の設計者)の佐藤功一が関わったことが知られていますが、肖像画・肖像彫刻としても、前者は山川を含む要人の肖像画4点が伝わり、同人の肖像彫刻4点が開学碑を中心にシンメトリックに配され、後者はやはり山川を含む要人の肖像画8点が講堂正面へ一堂に掲げられています。最近も旧会津藩校日新館前庭へ新たな肖像彫刻が制作され、山川の誕生日である7月17日に除幕式が挙行されました(図11)。山川健次郎生誕150周年記念事業として、山川健次郎顕彰会を中心に、地元各界の要人や明専会(九工大同窓会)の尽力によって実現したものです。

明治初頭、現在の本郷キャンパスの地へ最初に築かれたのは東京医学校の建築群でした。当時の建築で唯一残っているのが現在の小石川分館(重要文化財旧東京医学校本館)です。本学現存最古の学校建築であり、赤門とともに国の重要文化財となっています。四面へ時計を配した象徴的な搭屋の存在は、現在の大講堂を思わせるものです。教室・病室のほか総長の執務室としても使われました。明治末年に大学病院が再編され構想外とされましたが、半裁・移建を経てその後も現在まで伝えられた背景には、濱尾の意向もあったようです。短期的視座から薄汚れた劣等なる木造建築としてホロコーストされていたら、現在のような小石川分館はなかったことになります。

同時期に築かれた正門が冠木門形式なのは濱尾の意向といわれています(『Ouroboros』6.3)。全学的な大講堂の建設もこのころ決まったもので、現在のように正門のつきあたりへ計画されたのは、やはり濱尾の意向のようです。設計は内田と岸田が手がけました。背面の理科大学で奥行きが制約されるため、平面を半円形として講堂らしさを出し、前面の法科大学を意識して立面をゴシック調としたといいます。濃い色のタイルが貼られたのは前景を踏まえ「締」「力」を出すためで、正面玄関を石としたのもそのためとのことです。

以上、学際標本・美術・建築と見てきましたが、総長ごとの専門の違いとともに、キャンパス計画への濱尾—内田、濱尾像計画への濱尾—古在—小野塚—内田の関わりも興味深く思えます。

|

|

図11 2004年7月17日山川健次郎生誕150周年記念事業胸像除幕式(於旧会津藩校日新館前庭)

|

RESEARCH OUTへ向けて

個人的には歴史ほど嫌いな科目はありませんでした。長期的なものの見方はともかく、与えられたものをひたすら覚えるという、暗記科目の最たるものに思われたからです。ところが大学で最新の研究へふれて考えが変わりました。素材や視座が新しくなれば当然ながら新たな歴史が描かれることとなります。

1900年、第2回オリンピック(パリ)の競技種目で、本学でも草創期から取組まれてきた漕艇競技の用語にROW OUTというものがあります。艇首がゴール・ラインを超えた時点で、もう一本も漕げない、というところまで力を出しきるよう漕ぐことをさしています。これが簡単なようでなかなか難しいです。文字通り全ての力を出しきってしまうと生命に関わるため、その手前で精神的・肉体的に「歯止め」がかかるようになっているからです。本当の限界は自ら感じているより先にあり、いわば見かけの限界を超えるために日々過酷なトレーニングへ取組むこととなります。

東大総長の「プレゼンス」のうち、本展を通して伝えられたのは、戦前の歴代総長のほんの一端に過ぎません。新知見と言いうるのも限られていますし、ROW OUTならぬRESEARCH OUTという点でも、見かけの限界どころか、それ以前に取組むべき課題が数多く残されています。広がり続ける博物館研究業務ともども引続き精進していきたいと考えています。

本展の開催に際してじつに多くの方々のご協力を賜りました。ここにあらためて感謝申上げます。