小石川植物園前史

| 幕府江戸の南北に薬園を設ける 激しい覇権争いの末、一六〇三年に江戸に幕府を開いた徳川家康は、徳川家による専横的な幕藩体制の維持のため、天下統一後の政策では儒学を重んじたといわれる。彼は儒学、中でも朱子学を為政者の立場から重用し、身分制度を支える基盤思想として儒教的礼節を広めたばかりか、儒学を基礎として学問を支援した。こうした施策の実行は、幕府という戦時体制の下では異例のことといわねばならない。江戸時代が大きな戦闘もなく二五〇年以上も続いた遠因は、庶民のみならず武士の戦闘を不可能とした施策の実施とその基盤として儒教を採用したことにあるとされている。世の中に戦闘が絶え平穏になれば、人々の関心が、健康の維持や病気とその治療に向くことは自然である。江戸幕府開開の祖である家康自身、健康の維持と病気に多大の関心を寄せていた。 寛政一三(一六三六)年に、朝鮮からの使節が来日し幕府に薬草数種を献上したという記録がある。三代将軍家光の治世のことで、東照宮が完成した年である。なぜ薬草が献上されたのか日本の薬草園の歴史を大成した上田三平(一九三〇)は、このことを幕府が江戸及び京都に薬園を開設するという伝聞を聞いての献上であるといい、また、その頃日本で薬草への関心が高まっていたことが考えられる、としている。多分そのとおりであろう。 大猷院殿御実記に「寛永十五年十月廿九日品川牛込両所に薬種作り可申旨、道陸、宗琢に被仰付之趣讃岐守被申渡候然者同心二人小者十人宛御預け、其上御切米二百俵充被下之」という記録を見ることができる。寛永一五年とは朝鮮使節来日の二年後の一六三八年だが、幕府は江戸の南北に薬草園を開設したのである。薬草園とは、薬草を栽培する施設であるのはいうまでもないが、ここでいう薬草園は幕府が直接管理にあたるものであった。江戸時代、薬草園にたいして薬園という言葉が用いられてきた。牛込の薬園はこの北薬園に当り、江戸名所図絵に高田御薬園と記されている。御薬園とは一般人が幕府にたいして敬って用いる表現である。いまの目白から高田馬場にかける地域は高田と呼ばれていた。北薬園は、面積が一万八千坪で、薬園の一部には薬師堂や本草学の祖といわれる神農をまつる神農堂があった。 南薬園は面積一万六千坪で、現在の港区南麻布にあった。ヒュースケンの墓地がある禅寺、光林寺の隣接地で、後に将軍の休所として白金御殿が造られた。この南薬園には花艸栽培が目的の施設もあって、これは麻布花畑と呼ばれていた。幕府が花畑を付設していたのは二代将軍秀忠の花好きによるところが大きい。秀忠の時代は花畑は吹上庭にあったらしい。それが麻布に移されたのである。一部にしろ薬草園に花畑が付設されていたことは、後の小石川薬園にも影響を及ぼす。小石川薬園にも花畑の機能が保たれ、花艸や花木が栽培されていたのである。 さて、南薬園のあった地の東端にはいまも薬園坂の地名が残っている。上田によると、この薬園坂を下ったところの古川に架かる四ノ橋も薬園橋といわれたらしい。この南薬園の中には長命山栄草寺と名付けた薬師堂があった。その薬師堂に付随するかたちの稲荷の小祠もあったらしい。この小祠が後に小石川薬園に移され、長命山稲荷大明神として祀られていたという。 だが、綱吉が将軍職を継いでの二年目の天和元(一六八一)年、北薬園の地には護国寺が建造されることになり、北薬園は廃園と決まったのである。また、残った南薬園の方も、三年後の貞享元(一六八四)年に白金御殿の拡張のために廃止になってしまった。ことの詳細は明らかではないが、その年、館林藩の下屋敷を拡張することになり、この敷地の一部を新たに薬園とすることになったのである。この館林藩下屋敷は、承応元(一六五二)年に小石川の地に建設されたもので、五代将軍綱吉が、館林藩主、松平徳松として幼少の時を過ごしたところであった。小石川御殿と称したが、その御殿地には白山神社が鎮座していたのである。このことから、小石川御殿とは呼ばれずに、白山御殿ということもあった。 |

小石川御殿の敷地内に移された薬園は、小石川薬園とか白山官園と呼ばれた。当初は一万四千坪であったのが、正徳三(一七一三)年に屋敷が廃されたため、二千八百余坪に激減している。 小石川薬園の初代管理は、医師であった木下道円である。彼は切米三百石を給仕され、薬園に接した氷川明神坂上に約三百八十坪の屋敷と、松平対馬守上げ地内に薬草を精製するための御薬種植場、約三百坪を給された。道円の待遇は後の管理に比べ破格な優遇である。薬草園の園長が医師というのは決して異常ではない。道円は医師として著名であったらしく、『増訂武江年表』享保元(一七一六)年の項に、「儒師木下道円卒す(名元高、号菊所、麻布善福寺に葬す)」、との記事が掲げられているほどである。道円は実際に患者を診察し治療を行なう医師であり、薬草のもとになる植物についての業績は何も知られていない。 |

吉宗と小石川薬園 ところで、今日の地方名産品、各地の梅園はかなり多くが、吉宗の地場産業育成の成果といわれているほど、第八代将軍吉宗は新しい産業の振興に躍起となっていた。吉宗は徳川幕府中興の祖と呼ばれる。はじめて日本全体を視野に入れたさまざまな施策を実行した人物といえる。熱帯が原産のサツマイモとサトウキビは吉宗が日本に導入して栽培を広めた作物として有名であるが、医薬に強い関心のあった彼が朝鮮人参に注目したのは単なる偶然ではない。吉宗はお庭番で本草にも詳しい植村左平次を国内各地に派遣して薬草の探索を行なわせ、これを吹上庭で栽培するなど、薬効のある植物の探索に積極的に取り組んでいた。 こうした中で、当時、対馬藩が一手に朝鮮から輸入していた朝鮮人参の国産化を国策として実施したのも吉宗なのである。オタネニンジン(御種人参)あるいは単にニンジン(人参)ともいう朝鮮人参は、元禄時代以降、その需要が急速に高まり、統制販売が行なわれていたばかりか、多くの偽物も出回っていたのである。 享保六(一七二一)年に吉宗は先規復古を宣言した。これによって小石川御殿地のすべてが薬園の添地となった。薬園の総面積は四万四千八百坪と当初の三倍以上の拡張をみたのである。この小石川薬園の大拡張があった享保六年は、幕府の命令により対馬藩がはじめて朝鮮から生きた朝鮮人参を取り寄せ、これを献上した年である。この朝鮮人参の生品は最初吹上庭と小石川薬園に移植し、栽培したが活着しなかった。その後も幕府は再三に渡り、生晶の献上を対馬藩に命じたが、結局生品からの栽培化には成功しなかったのである。幕府が人参の栽培に成功したのは享保一四(一七二九)年のことであり、それは種子によったものである。 長年の試作から栽培には冷涼な気候が適していることが判り、種子からの繁殖に成功すると人参の栽培は栃木県日光地方を中心に行なわれることになった。日光への入口ともいえる板荷に人参中製所という役所が設けられ、当初は幕府の統制販売が続いた。 さて、結局のところ小石川薬園は人参の栽培には向かなかった。その意味では吉宗の目論見は外れたのである。だが、これで小石川薬園は廃園とはならなかった。朝鮮人参を栽培することに代わって、小石川では多種多様の薬草が栽培されることになった。薬園の敷地面積は減らされ、一万五千坪ほどになったが、それでも幕府の薬種需要を充すには十二分であったのだ。 |

芥川家と岡田家 小石川薬園の初代管理であった木下道円は幕府の寄合医師となり、管理は御役御免となった。道円の後には、さきに述べた麻布花畑を管理する芥川小野寺元風が着任した。ところが、享保六年の拡大にともなって、小石川薬園は東西に道路を設け二分されることになった。将軍吉宗の治世を綴った『有徳院殿実紀』に「享保六年十二月廿七日芥川小野寺元風にあづけられし小石川の薬園に岡田理左衛門安忠が新墾せし地を合わせて四万九(四の誤り)六(八の誤り)百余坪の地元風安忠二人にわかちて主管すべしと命ぜられる。属吏も此の二人の隷下に分属していよいよ薬種を培栽すべしとなり。」という興味深い記録を見出すことができる。芥川家は従来から管理していた西側の「有来御薬園」に、添地を加えた二二、五五八坪が預けられた。そして、新規に薬園となった東側の二一、六四二坪は、新たに小普請組岡田利左衛門に預けられることになったのである。 芥川小野寺は切米百俵、二人扶持を給せられ、御役屋敷七七五坪を薬園の西北に賜り、代々芥川小野寺と称してここに居住した。同心二人は二〇俵二人扶持、一一人いた荒子はそれぞれ一五俵一人扶持であった。同心と荒子は御役屋敷長屋と呼ぶ長屋に居住して、薬草の栽培と製造に従事した。享保初年の同心は堀田尉右衛門、海治善右衛門で、その後、山田作左衛門、平右衛門、勘七郎、平蔵、友吉、伊藤半兵衛、半助、弥十郎、源次、および林金右衛門とその子孫が同心となった。ただし、享和二(一八〇二)年に同心山田平右衛門が記した『由緒書』(未発表)によると、禄高は一五俵一人半扶持と記されてある。 岡田利左衛門の方は小石川御薬園奉行と称した。切米二百俵、二人扶持が支給された。芥川家同様に薬園内に御役屋敷をもち、同心、荒子居住の長屋があった。同心は二〇俵二人扶持で、塩村、岩佐両家が代々引継いだ。荒子は一一人で、それぞれ一五俵一人扶持が支給された。 同心は薬園の実務管理を担当したと考えられる。荒子は薬草の栽培から、生薬の精製まで様々な実務を掌握し、園丁などの差配にあたったといえよう。 |

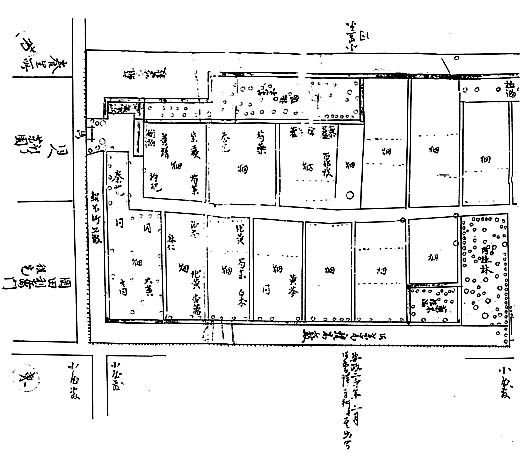

10 芥川小野寺預り薬園の図、明治10(1877)年5月 |

11 岩崎灌園著『本草図譜』 |

| 本書は文政一一(一八二八)年に完成したが、原本をもとに筆写がされた。科学博物館及び小石川植物園の名筆入りの用紙が用いられた貴重な筆写本である |

12 由緒書 |

薬園に栽培した薬草 益軒の直接の後継者たちは益軒の到達した研究法をさらに発展させることはなかった。若水門下の松岡如庵は益軒の『菜譜』の流れに入る、モノグラフィックな図譜をいくつも出版する。宝暦八(一七五八)年に遺稿として出版された『恰顔齋櫻品』は桜の栽培晶種を網羅したモノグラフというべきもので、この図譜により、この時代がすでに、多様な園芸晶種を数多く生み出していたことが判る。 享保一二年に芥川小野寺から小笠原石見守に差し出した『御預御薬草木書付控』に、享保年問に芥川小野寺支配の薬園で栽培された薬草が記録されている。しかし、それは薬園に栽培する全種の薬草を網羅したものではないようだ。新しい薬園に吹上、目黒、長崎などの各地の薬草園や、松平大隅守や加納遠江守、丹羽正伯などがさまざまな薬草を提供している。 庶政を享保改革の諸制度に移す松平定信の改革が始まった寛政年間の小石川薬園をみてみよう。寛政三(一七九一)年に作成された「御薬草本書留」によると、一一四種の薬用植物が小石川薬園で栽培されている。もっともこの一一四の中にはオウレン(黄蓮)のように、日光産と加賀産として産地毎に区別される薬草が含まれている。 享保年間に較べると、栽培する薬用植物の数が著しく増加している。小石川で栽培した薬草のうち、寛政四(一七九二)年にはキキョウ、ボウフウ、ビャクブ、ジオウ、ゴシュユなど一九種は江戸城二ノ丸御製法に納められている。さらに寛政六(一七九四)年には芥川御薬園分八九種、岡田御薬園分七三種の薬草が二ノ丸製法所へ納められている。かなりの栽培植物が実際に薬として利用されていることが明らかである。栽培植物の数量からすると、薬園で製造される薬の量は江戸城で必要とする薬量をはるかに超えるものであったと思われる。後述の養生所への供給の他、禁裏、仙洞御所へ献上され、余分は民間の薬種商に払い下げられていたことが、小石川両所御薬園御薬種御払代金上納請取り帳から判る。 小石川薬園で栽培する植物の数はその後も増加していく。長崎を通じて渡来する諸外国の植物の数が次第に増えている。多くは薬草であったが、中には薬にはならないと思われる植物もある。実際の面で小石川薬園に植物園的な機能が生まれつつあることを見逃してはならない。明治になり植物園となったとき、その多くが植物園のコレクションとなったのである。その薬園から植物園への転換も目前の明治四年に調査された資料により、当時の薬園に栽培されていた植物をあげておく。カッコの中は現在の和名であるが、正体が判らない植物名も数多い。 |

樹木 李(スモモ) 杏(アンズ) 巴旦杏(ハタンキョウ) 梅(ウメ) 桃(モモ) 栗(クリ) 天師粟(トチ) 棗(ナツメ) 酸棗(サネブトナツメ) 梨(ナシ) 海紅(ミカイドウ) 木瓜(ボケ) 槙 榲 山 菴羅果(マンゴー?) 林檎(リンゴ) 柿(カキ) 君遷子(マメガキ) 安石榴(ザクロ) 柑(コウジ) 橙(ダイダイ)、柚(ユズ) 金橘(キンカン) 枇杷(ビワ) 楊梅(ヤマモモ) 銀杏(イチョウ) 胡桃(クルミ) 榛(ハシバミ) 櫟(クヌギ) 槲(カシワ) 榧(カヤ) 無花果(イチジク) 天仙果(イヌビワ) 斎 枳 山椒(サンショウ) 崖椒(イヌザンショウ) 山胡椒(ヤマコウバシ) 呉茱萸(ゴシュユ) |

食茱萸(カラスザンショウ) 塩麩子(ヌルデ) 茗(チャノキ) 柏(コノテガシワ) 松 杉(スギ) 桂(ニッケイ) 菌桂(セイロンニッケイ) 天竺桂(ヤブニッケイ) 木蘭(モクレン) 辛夷(コブシ) 楠(ユズリハ) 樟(クスノキ) 烏薬(ウヤク) 楓樹(フウ) 木蘖(キハダ) 小蘖(メギ) 杜仲(トチュウ) 椿(チャンチン) 樗(ニワウルシ) 漆(ウルシ) 梓(キササゲ) 楸(アカメガシワ) 桐(キリ) 梧桐(アオギリ) 罌子桐(アブラギリ) 楝(センダン) 槐(エンジュ) 秦皮(トネリコ) 合歓(ネムノキ) 皀莢(サイカチ) 肥皀莢(ヒソウキョウ) 無患子(ムクロジ) 菩提樹(ボダイジュ) 波羅樹(タラヨウ) 欅(ケヤキ) 柳(シダレヤナギ) 水楊(カワヤナギ) 白楊 松楊(チシャノキ) |

楡(ニレ) 榔楡(アキニレ) 蕪夷 樺木(シラカバ) 椶櫚(シュロ) 柯樹(シイ) 烏臼木(ナンキンハゼ) 桑(クワ) 楮(コウゾ) 構(カジノキ) 枳(カラタチ) 枸橘(カラタチ) 山梔子(クチナシ) 山茱萸(サンシュユ) 胡頽子(ナワシログミ) 金櫻子(ナニワイバラ) 郁李(ニワウメ) 鼠李(クロウメモドキ) 女貞(ネズミモチ) 冬青(モチノキ) 枸骨(ヒイラギ) 衛矛(マユミ) 山礬(ハイノキ) 南燭(シャシャンボ) 五加(ウコギ) 枸杷(クコ) 溲疏 楊櫨(タニウツギ) 杜荊 蔓荊(ニンジンボク) 木槿(ムクゲ) 木芙蓉(フヨウ) 山茶(ツバキ) 伏牛花(ヘビノボラズ) 黄楊木(ヒメツゲ?) 木天蓼(マタタビ) 接骨木(ニワトコ) |

| 草本 黄耆(マンシュウオウギ) 人参(オタネニンジン) 竹節人参(チクセツニンジン) ムカゴ人参(ムカゴニンジン) 沙参(ツリガネニンジン) 桔梗(キキョウ) 黄精(アマドコロ) 萎 知母(ハナスゲ) 天麻(オニノヤガラ) 白朮(ビャクジュツ) 蒼朮(オケラ) セン白朮 遠志(ヒメハギ) 淫羊 仙芽(キンバイザサ) 玄参(ゴマノハグサ) 地楡(ワレモコウ) 丹参(タツナミソウ) 紫参(ハルトラノオ) 王孫(ツクバネソウ) 紫草(ムラサキ) 白頭翁(オキナグサ) 白及(シラン) 三七(サンシチ) 黄連(オウレン) 黄 秦 柴胡(ミシマサイコ) 前胡(ノダケ) 防風(ボウフウ) 羞活 獨活(ウド) 升麻(サラシナショウマ) 苦参(クララ) 延胡索(エンゴサク) 貝母(バイモ) 山慈姑(カタクリ) 石蒜(ヒガンバナ) 水仙(スイセン) 白茅(チガヤ) 竜胆(リンドウ) 細辛(ウスバサイシン) 杜衡(カンアオイ) 及己(ヒトリシズカ) 鬼督郵(クマガイソウ) 徐長卿(スズサイコ) 百両金(カラタチバナ) 昧砂根(マンリョウ) 紫金牛(ヤブコウジ) 拳参(イブキトラノオ) 当帰(トウキ) 紅蜀葵(モミジアオイ) 川茸(センキュウ) 蛇牀(ハマゼリ) 藁本(カサモチ) 白 芍薬(シャクヤク) 土木香(オグルマ) 杜若(ヤブミョウガ) 山 高良 縮砂(シュクシャミツ) 破故紙(オランダビユ) 蓬莪(バンウコン) 鬱金(ウコン) 曇華(ダンドク) 三稜(ジュウモンジスゲ) 蘭草(フジバカマ) 沢蘭(サワヒヨドリバナ) 馬蘭(コンギク) 香需(ナギナタコウジュ) 薄荷(ハッカ) 積雪草(ツボクサ) 紫蘇(シソ) 荏(エゴマ) 菊(キク) 苦 蓍草(ノコギリソウ) 交(ヨモギ) 茵 青蒿(カワラニンジン) 夏枯草(ウツボグサ) 劉寄奴草(ハンゴンソウ) 旋覆花(オグルマ) 青 鶏冠花(ケイトウ) 紅藍花(ベニバナ) 薊(アザミ) 甘蕉(バショウ) 木賊(トクサ) 続断(オドリコソウ) 漏蒿(ヒゴタイ) 苧(サトイモ) 胡蘆巴(コロハ) 馬藺(ネジアヤメ) 蒼耳(オナモミ) 地黄(ジオウ) 牛膝(イノコズチ) 紫苑(シオン) 麦門冬(ヤブラン) 萓草(カンゾウ) 鴨 冬葵(フユアオイ) 蜀葵(ハナアオイ) 黄蜀葵(トロロアオイ) 竜葵(イヌホウズキ) 竜珠(ハダカホウズキ) 酸漿(ホオズキ) 蜀羊泉(ヒヨドリジョウゴ) |

敗醤(オトコエシ) 鼠麹草(ハハコグサ) 決明(ハブソウ) 地膚(ホウキグサ) 瞿麦(セキチク) 王不留行(ドウカンソウ) 金盞草(キンセンカ) 苦 車前(オオバコ) 馬鞭草(クマツヅラ) 蛇含(オヘビイチゴ) 鼠尾草(アキノタムラソウ) 狼杷草(タウコギ) 藍(アイ) 甘藍(キャベツ) 虎杖(イタドリ) 穀精草(ホシクサ) 水楊梅(ダイコンソウ) 大黄(ダイオウ)(カラダイオウ) 商陸(ヤマゴボウ) 狼毒(マンドラゴラ) 蘭茹 大戟(タカトウダイ) 甘遂(ナツトウダイ) 続随(ホルトソウ) 芒(ススキ) 蓖麻(トウゴマ) 藜蘆(シュロソウ) 附子(トリカブト) 天南星(テンナンショウ) 由跋(ムサシアブミ) 蒟蒻(コンニャクイモ) 半夏(カラスビシャク) 射干(ヒオウギ) 鳶尾(イチハツ) 玉 鳳仙(ホウセンカ) 曼陀羅華(チョウセンアサガオ) 毛 蕁麻(イラクサ) 鉤吻(ツタウルシ) 莵糸子(ネナシカズラ) 牽牛子(アサガオ) 旋花(ヒルガオ) 王瓜(カラスウリ) 括楼(キカラスウリ) 百部(ビャクブ) 何首烏(ツルドクダミ) 粘魚鬢(ヤマカシュウ) 草額(クサアジサイ) 紅韮 釣鐘草(ツリガネソウ) 委陵菜(カワラサイコ) 花信夫(ハナシノブ) 胡面莽(センリゴマ) 竜牙草(キンミズヒキ) 土茯苓(サンキライ) ルリヤナギ カマキリサウ 山帰来(サンキライ) 秋明菊(シュウメイギク) 老胡椒 薺(ナズナ) 白 威霊仙(クガイソウ) 茜草(アカネ) 防巳(カミエビ) 葎草(カナムグラ) 天門冬(クサスギカズラ) 繁縷(ウシハコベ) 苜蓿(ウマゴヤシ) 蒲公英(タンポポ) 蕨(ワラビ) 薇(ゼンマイ) 黎(アカザ) 薯(カシュウイモ) 百合(ササユリ) 糸瓜(ヘチマ) 慈姑(クワイ) 美人蕉(ヒメバショウ) ホタルブクロ 丁字草(チョウジソウ) サンゴジュナスビ 金線草(ミズヒキ) 千屈菜(ミソハギ) 細辛(ウスバサイシン) シムラ人参(シムラニンジン) 胡 小茴香(ウイキョウ) 山 蒔蘿(イノンド) 長寿花(キズイセン) 巻丹(オニユリ) 茗葱(ギョウジャニンニク) 萌(ニンニク) 薤(ラッキョウ) 山蒜(ノビル) 韮(ニラ) 白菖(ショウブ) 石菖(セキショウ) 万年青(オモト) 沢瀉(サジオモダカ) ゴロイデ 景天(ベンケイソウ) 仏甲草(オノマンネングサ) 酢漿草(カタバミ) 剪秋羅(センノウ) |

紫羅蘭花(アラセイトウ) 芥(カラシナ) カノコサウ 燕子花(カキツバタ) 渓 蝴蝶花(シャガ) 馬藻(ササモ) 豌豆(エンドウ) オシロヒハナ(オシロイバナ) 野決明(センダイハギ) 合萌(クサネム) 胡枝子(マルバハギ) 萵苣(チシャ) ルリヒゴタイ 天名精(ヤブタバコ) 兎児傘(ヤブレガサ) ハマギク 欸冬(フキ) 張良草(チョウリョウソウ) 天竺牡丹(ダリア) ツルカメサウ 鈴蘭(スズラン) 紫雲英(レンゲ) 立浪草(タツナミソウ) 天竺葵(テンジクアオイ) 渦花葵 芥子牡丹 和芸香 浜碗豆(ハマエンドウ) ハマナデシコ 地参 浜人肉(ハマニンニク) 唐松草(カラマツソウ) 五月雨菊 蓬子菜(カワラマツバ) 海金砂(カニクサ) 黄 山吹草(ヤマブキソウ) 清正ニンジン(セロリ) 白蒿(シロヨモギ) 菅(メガルカヤ) 油点草(ホトトギス) キミカゲサウ(スズラン) 土荊芥(アリタソウ) 雨久花(ミズアオイ) 白屈菜(クサノオウ) 女青(ヘクソカズラ) ハンゲシャウ(ハンゲショウ) カタシログサ(ハンゲショウ) ミズオバコ(ミズオオバコ) 酸模(スイバ) 羊蹄(ギシギシ) アスパラグュス(アスパラガス) マツカゼルウダ 小連 茯苓菜(ブクリョウサイ) 望江南(ダケブキ) 蔦蘿(ルコウソウ) 烏 銀線草(ヒトリシズカ) 米布袋(スミレ) 石蓮華(アオノイワレンゲ) イヌハギ ラセイタサウ(ラセイタソウ) 罌粟(ヒナゲシ) 元旦草(フクジュソウ) 迷迭香(マンネンロウ) 竜牙草(キンミズヒキ) 麻黄(マオウ) 金剛刺 銀梅草(ギンバイソウ) 鬼見升麻(オオバショウマ) チャルメル草 昆崙草(コンロンソウ) 玉箒(タマボウキ) 児蘭 シキウタ 石長生(ハコネソウ) カメバ草(カメバソウ) 牛房薊(ノハラアザミ) 牡丹人参 梅 傘百合(カサユリ) ミドリ百合(ミドリユリ) 柳葉菜(ヤナギラン) 夜叉ゼンマイ(ヤシャゼンマイ) 釣藤(カギカズラ) ヲカヒジキ(オカヒジキ) 山藜豆(レンリソウ) 石韋(ヒトツバ) 赤者車使者(ウワバミソウ) 芫花(フジモドキ) ヅタヤクシ(ズダヤクシュ) 浜ヲモト(ハマオモト) 舌頭菜 千里及 蔓リンドウ(ツルリンドウ) ヤマルリ草(ヤマルリソウ) 紛条児菜(ショウジョウバカマ) 蛇大人 雪割草(ユキワリソウ) 八丈草(ハチジョウシダ) シュスラン カモメラン カヤラン イケマ タニアラレ ルカウ草(ルコウソウ) 加密列(カミツレ) 非沃斯(ヒヨス) 実 亜麻(アマ) 撒爾韮亜(サルビア) |

小石川養生所 享保七(一七二二)年に、岡田利左衛門支配の一角に施薬院(養生所)という、日本で最初の一般庶民を対象とした病院が設けられている。これは町医者小川笙船の建言によったものである。小石川養生所の名前は小説家山本周五郎が書いた「赤ひげ診療讃」という小説とその映画作品で有名になった。 養生所は町奉行の支配下におかれた。笙船の外、林良適、木下道円、八尾半庵、堀長慶などの医者が施薬に加わった。病室は始め四〇人ほどの収容力があるに過ぎなかったが、享保一四年には一五〇人ほどの収容人数をもつに至った。現在の小石川植物園内にある「古井戸」のあたりが、かつての養生所のあったあたりである。 |

サツマイモの試作 享保二〇(一七三五)年に、大岡忠相の進言で、本草学者の青木昆陽がサツマイモの試作をおこなった。サツマイモは熱帯起源の作物で当時はまだ関東地方での栽培は行われていなかった。サツマイモは痩せ地でも栽培でき、食糧の増産に重要な作物として注目されていた。試作畑が設けられたのは、養生所近くの岡田支配の三五〇坪で、現在この地に記念碑が立っている。 |

本草学者と小石川薬園 日本では本草家が薬草園と親密な関係をもつに至らなかった。その理由はさまざまであろうが、日本の薬草園はつとに薬効が明らかになった薬草を増殖し、治療に供給することにあったといえる。植物学への系譜に連なる自然史指向の本草学者はこうした薬草園に関心を示さなかった。なぜなら、薬草園が要求したのは薬草を栽培する技術であり、いまの薬学的医学的知識であったからである。だが、薬草園と係わった本草学者が皆無であったのではない。水谷豊文が尾張藩の薬草園に係わったことはよく知られている。当然といえば当然だが、幕府に雇用された植村左平次(後に駒場薬園の園監となる)、人参の栽培技術を研究した田村藍水、晩年に下総滝野台で薬草栽培をした丹羽正伯の三人も、薬草園と関係のあった数少ない本草家である。薬草園で研究に従事した本草家が少なかった理由のひとつに、江戸時代の本草家の多くが幕府や諸藩に雇用され身分を保証された人たちではなかったことをあげることができる。 ところで日本には今でもたくさんのアマチュアの植物研究家がいる。このような方々の研究で存在が明らかになった植物は数多い。これは植物だけでなく、動物についても言えることだが、日本の自然はとうてい大学や博物館に籍をおく専門家だけでは解明尽くし得ないほど多様なのてある。深山幽谷に採薬に赴いた本草学者が直面したのは、この書物では到底味わえない動植物の多様さであった。かれらが中国渡りの『本草綱目』と決別するのにそう時間はかからなかった。 薬草園から植物園へという転換は、つまるところ植物なら何でもよいから薬草園に取りあえず集めておいて、そこで研究するように意識転換が起きてこそのものである。この意識転換が起きた時こそが植物園の誕生の時であったといえるだろう。当然そうなれば、薬草園には薬効のあるなしに関係なく、あまたの植物が集まることになる。これはまさに植物園そのものなのである。 だが、小石川に限らず日本では薬草園と本草学者の係わりはあまりなかった。各地を踏査し、『本草図譜』という、日本で最初の植物図鑑を著わした岩崎灌園は、小石川からも遠くない今の御徒町に住んでいた。彼は幕府の徒士であった。自宅の庭に各地で採取した植物を植えていたが、間に合わず小石川薬園にもほど近い後楽園近くの火除け地を借り受け栽培に利用していたほどだが、小石川薬園に出向いた形跡はない。制度上のこともあったかも知れないが、惜しまれるのだ。灌園と江戸で対面したシーボルトも小石川薬園を訪ねていない。彼の紀行をみる限り、小石川薬園への言及もない。 薬園は現在の植物園のように一般に公開され、園内を散策することができたのだろうか。少なくとも小石川薬園ではそうした一般人の入園は行われていない。市井の本草家が小石川薬園を訪ねることも憚られていたようである。 小石川薬園を訪れた何人かの人物の記録がある。安永八(一七七九)年五月一〇代将軍家治がはじめてこの薬園を訪ね、翌九年には板橋方面への鷹狩の途中に立ち寄っている。寛政の改革に手をつけた二代将軍家斉が、寛政四(一七九二)年に薬園に臨まれた。このとき岡田利左衛門はサンシュユ三本、紅梅三本、白梅四本、緋桃五本、トサミズキ五本、紅白しぼりのツバキ三〇余本を、また芥川小野寺よりは、マンサク三本、江南紅梅三本、星下り梅二本、レンギョウ九本、紅白しぼりのツバキ三〇本が献上されている。文化年間には太田南畝が薬園を訪ね、梅の花を観賞したことが「一話一言」に「白山の梅」と題して載っている。 つまるところ、小石川薬園は方々で研究されたり、薬効が明らかにされた薬用植物を栽培して実用に供したといえる。その意味で小石川植物園は、そこが研究のセンターとしての役割を果たし、本草学者が研究を行った、ヨーロッパの薬草園とは大きく異っていたことは否めない。 |

| 前頁へ | 目次に戻る | 次頁へ |