本草学から植物学へ

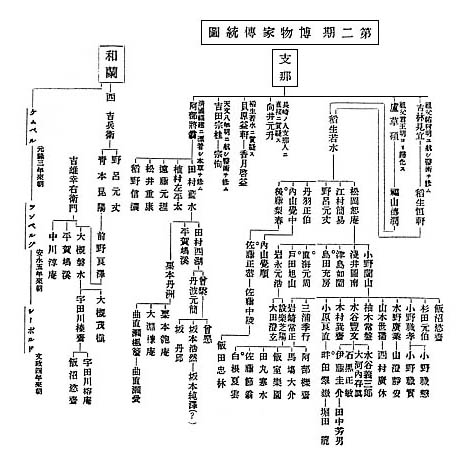

| 江戸時代の本草学とその系譜 白井光太郎は植物病理学者として後に帝国大学農科大学教授となったが、彼は本草学と本草学史に深い造詣をもっていた。白井は明治一八年に初代の卒業生である斉田功太郎に続いて東京大学の植物学教室を卒業した。明治二四年に彼は『日本博物學年表』を著す。ここでいう博物学とは、おおむね今日の自然史の研究領域をカバーするが、江戸時代の百花綴乱をきわめた本草学のほとんどすべてがここに網羅されている。白井のように本草学を自然史(博物学)の範疇に組入れる説は、後の生物学史の研究家である上野益三や木村陽二郎に踏襲されている。 断わりが長くなったが、本草学のすべてとはいわないものの、江戸時代の本草学者の興味は今日の自然史であり、特に日本の植物学の発展を考えていく場合、江戸時代の本草学の諸研究とその成果の社会への還元を見逃しにはしえない。白井は『日本博物學年表』に江戸時代の博物学者の伝統図を掲げている。これは本草学諸派の系譜図といってよいものであり、重要な本草学者の系類が要領よく示されている。 先に述べたように上野益三は貝原益軒をもってして、日本の本草学は単なる文献学的研究を抜け出し、実証的研究の時代に入ったとし、そうした成果を代表する益軒の『大和本草』をキーワードとして、プレ大和本草の時代とポスト『大和本草』の時代を区分した。上野によれば、ポスト『大和本草』の時代はシーボルト渡来まで統き、シーボルト渡来以後は西欧にも通じる自然史研究に主体を移していくのである。本草学から植物学へという視点からすれば、本稿ではシーボルト渡来以後の時代に的を絞って、その推移や劇的な変化を追うべきであったかも知れない。しかしここでは上野とは多少とも異なる見方で江戸本草学の記述を試みてみた。 |

5 博物家伝統図(白井光太郎著『日本博物學年表』明治24年より) |

6 尾張淺井氏醫学館薬品會之圖(縮小図) |

| 江戸時代は博物館はなかったが、博物の展示会は行われていた。自然史の展示が医学館で薬品会の名で行われていたことは江戸時代の本草学が、医学・薬学・自然史研究を含む学問であることを如実に示している。 |

水谷豊文とその弟子 さて、白井は本草家の系譜図を揚げた『日本博物學年表』では、後に上野がしたような区分をする立場には立っていない。中国派もオランダ派もそれぞれの立場で日本の自然史の発展に貢献してきたというのが、白井の立場であったと私は思う。この系譜図をみると、中国の本草学の系類につらなる本草学者の多くが、上野による最後の文献学的プレ『大和本草』時代の大学者とする稲生若水につらなっていることがわかる。稲生若水から松岡如庵、そして小野蘭山と続き、蘭山は多数の本草学者を輩出した。蘭山は本草学の隆盛をきわめる素地を築いたといえる。この蘭山の弟子や蘭山に私淑した門人の一人に水谷豊文がいた。豊文は名古屋で本草学の研鑚を積むが、それは単なる書斎の学ではなく、採薬や薬草園で実地に植物を観察研究することも重視した。水谷豊文のすぐれた知識はシーボルトにも感銘を与えた。豊文は正確に植物を描写する資質をもっていた。そればかりか、植物の拓本を作って研究に利用していた。 江戸時代末から明治に活躍した本草学者として伊藤圭介の右にでる人物はいない。この圭介こそは豊文の重要な弟子なのである。その圭介に連なる係類に田中芳男がいる。科学博物館の創設に尽力し、農業の振興に貢献した人物である。圭介と芳男は江戸本草学がめざした自然史研究と殖産という二つの流れを明治の近代化の中に位置付けるとともに、本草学自体の幕をも引いたのである。 伊藤圭介がその長い人生の最晩年に、最後の本草学者のひとりとして研究に携わったのが、小石川植物園なのである。 |

ニガキ |

ユキモチソウ |

| 7 水谷豊文の絵 | |

『本草綱目』 専門家として職を得ている人物は、一般の人々には解し難い専門用語を用いることが多い。俗に業界用語といわれるこうした専門用語を習得することが専門家になるための基礎的作業であった。 江戸時代、本草学者の規範とされたのは中国の李時珍の著わした『本草綱目』であった。これは薬草を単に羅列したものではなく、いくつかのヒエラルキーの異なる階級を設けて分類し、そのうえで各種の解説を行っている。 例えば、「黄蓮」という薬草は、艸部に分類され、艸部の中の山草類に分けられるのである。後に、綱目という言葉が生物の分類階級の上の、綱と目に取り入れられたばかりではなく、その言葉自体が綱目を示すという用い方がされるように、李時珍のなしたことには分類体系を構築したことが含まれていることを忘れてはならない。 話は変るが、昭和の晩期まで医者はドイツ語(単語)でカルテを記していた。患者はほとんどこれを解せなかった。医学教育と長年の経験がそうさせたことも否めないが、やはりそれには一種の専門家としての沽券があるようだ。江戸時代の本草家も、『本草綱目』を習得し、そこに書かれたことを覚えることに努めたにちがいない。覚える内容は一般人に理解することが困難であればあるほどよい。専門家として崇められもしたからである。 山村の人々なら誰でも知っているカタクリを「山慈姑」と書き覚えることで、本草に通じそれをもって生活の糧となした面が少なくない。このような本草家にとってはカタクリが『本草綱目』の山慈姑と同じか別かなどという議論よりも、李時珍が記した「山慈姑処処有之冬月葉如水仙花之葉而狭…」を記憶し、薬効を覚え治療に用いることの方が重要と見做されたのである。江戸の本草家の多くは、生活上の糧を『本草綱目』に求める人たちであったのはやむをえない。本草学は趣味の学ではなく、医学として治療の拠り所であった。そうであればこそ多数の本草家が輩出もし、日本独自の本草学研究が進展したのだ。 李時珍は中国の植物の薬学・民俗植物学の研究成果にもとづいて『本草綱目』を書いたのであるから、当然そこに記載されたすべてが日本の植物にそのまま当てはまるものでもない。当時は日本の本草家の間に植物分類学の知識はなかったのである。とにかく日本の植物に『本草綱目』を当てはめようとした。例えば『本草綱目』で苦参という植物は何かを明確にしようというのがそれである。このような問題に対する最初のアプローチが解釈学であった。しかし、実物に対しての知識なしに解釈するのであるから、いろいろと齟齬がでてくる。 中国でも本草学はさかんであったから、たくさんの本草書が出版され、日本に入ってくる。それらには『本草綱目』とは異なる名称が見出される。たくさんの本草書をつき合せて、その異同を考究する文献学が日本でも始まった。すでに述べたように、ここでいう解釈学と文献学が江戸初期に日本で起こった本草学の初めの段階であったのである。 いまなら、実物が判らないで、どうして異同が議論できるのかとの疑問が誰にも湧く。だが、事実は、実物を検討することなくそれが何かを解釈することが先行したのである。そして、実際に植物を野外に探索して見出し、異同を調べることになったのは文献学や解釈学よりもかなり後に派生したのだった。 |

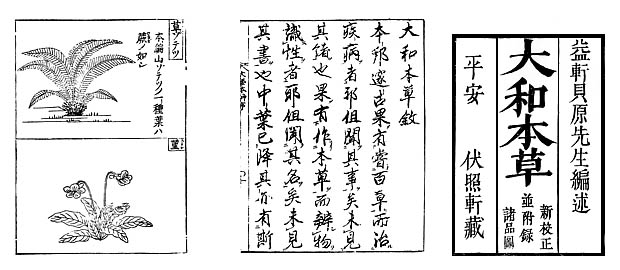

『大和本草』 貝原益軒の『大和本草』をみると、かなりの日本の植物を観察したことが判る。和名もひとつでなく、方言を多数集め記録した。それぞれの植物の特徴についても記述をしている。植物の特徴を表わす画をも描いている。彼の代表的著作である『大和本草』から益軒の植物研究を総括してみると、益軒の時代には以下のことが確認されているのが明らかである。 一、『本草綱目』に記載された植物その他の物品で日本に産しないものがある。 二、日本には『本草綱目』に収載されていない植物その他がある。 三、方言名がある。日中で同じ名称で呼ぶものが必ずしも同一ではない。 益軒は「和品」という項を設け、『本草綱目』に収載されていない植物などの記述を行っている。図はゴマキについての記述であるが、ゴマキは『本草綱目』には収載されていないと益軒は判断した。葉の質、長さ、つき方、果実、果序、花色などについての記述がなされ、ゴマキの名の由来が述べてある。特徴の記述は益軒がゴマキという植物を実際に観察することなしには記せない内容にまで立入っている。また、興味深いのは益軒の記述は今日の一般の植物図鑑を思わせるものがあることだ。 『大和本草』は宝永六(一七〇九)年に京都で出版された。江戸開府からおよそ百年が経ている。いまから三百年ほど前のこの著作にみる日本植物のとらえ方はどうだろう。注目すべきことは、たとえ中国の『本草綱目』に触発されたとはいえ、自らこのような観察と記述を行うまでに、植物についての認識のレベルを高めていることだ。日本においての植物学の発達、国民が日本の植物についてもつ知識の高い水準を明治時代になって移入された植物学だけの成果に帰すのは正しくないことは明白である。 |

|

8 貝原益軒著『大和本草』、寶永六(1709)年 本草学の新しい時代を開いた画期的な著作 |

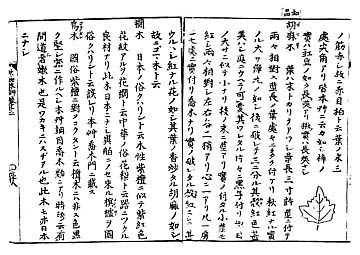

『質問本草』 益軒の直接の後継者たちは益軒の到達した研究法をさらに発展させることはなかった。若水門下の松岡如庵は益軒の『菜譜』の流れに入る、モノグラフィックな図譜をいくつも出版する。宝暦八(一七五八)年に遺稿として出版された『恰顔齋櫻品』は桜の栽培晶種を網羅したモノグラフというべきもので、この図譜により、この時代がすでに、多様な園芸晶種を数多く生み出していたことが判る。 植物を観察し、これを詳細に図示または記載することは日本の本草学者の間に脈々と受け継がれていく。その技術は次第に進歩をとげていった。図化の技術の向上も著しいものがある。図化の向上とは、図法の進歩もあるが、いかに正確に植物自体を観察するかに多くがかかっているといってよい。益軒の『大和本草』から概ね五〇年後の明和二(一七六五)年島田充房が編纂図化した『花彙』は蘭山学派の実証的研究のレベルの高さを示す。これは正確な描画に支えられた、画期的な著作である。文化三(一八〇六)年に作られた法橋保國の『繪本野山草』も詳しい正確な観察に基づく高い水準にある著作だ。 天保八(一八三七)年に薩摩藩が呉繼志に作らせた『質問本草』は植物観察の精度がもっとも高いレベルに達している。 こうした高レベルにある著作をもうひとつ紹介しておく。それは、『質問本草』が出来上がる一〇年ほど前の文政一二(一八二九)年に最初の四巻が刻本された、日本で最初の植物図鑑である岩崎灌園の『本草図譜』である。この図譜では個々の植物画は必ずしも精密に描かれているとはいえないが、それぞれの植物の特徴を実によくとらえていて見事である。 すでに述べてきたことだが、江戸時代に入り本草学者が中心となって日本の植物についての観察を深めていったのである。その結果が、詳しい記述や精密な植物画となって出版され、一般の植物知識の向上に貢献したのであった。 |

9 『質間本草』フキ |

ケンペル、ツュンベルク、シーボルト 鎖国下にあった江戸時代に来日し、日本の植物を世界に紹介することに大きな貢献をしたのはケンペルであり、ツュンベルクでありシーボルトであった。 ケンペルとツュンベルクは日本で採集した植物資料にもとづいて図譜を作成し、日本の植物を記述した。記述といってもケンペルの植物自体の観察はきわめてわずかである。花の細部にわたる観察はほとんど行われていない。『大和本草』での益軒の観察レベルもケンペルに近いものである。益軒も花などの詳しい記述はしていない。解剖技術に習熟していなかったのだろう。 ツュンベルクは植物学を専門にし、かつリンネも目をかけただけのことがある優秀な植物学者であった。ツュンベルクは自分のすべての採集品を標本として保存しただけでなく、これを図化した。標本と図、さらにはケンペルの残した資料をもとに、日本の植物を研究し、同時にヨーロッパでの日本植物の研究の歴史を正確に跡付けたのである。彼の『日本植物誌』(Flora Japonica)はこうした成果をもとに一七九四年にライプチッヒで出版された。後の日本植物研究者はこのツュンベルクの著作を出発点とすればよいほど、これはすぐれた研究であった。 ところで伊藤圭介がシーボルトからツュンベルクの『日本植物誌』を譲り受けるまで、本草学者はこの著作を知らなかった。上野(一九八六)によれば、この著書は文政八(一八二五)年には幕府の紅葉山文庫に納められていたという。この時代蘭学者は多数輩出したものの学術研究に欠かせないラテン語を学んだ本草学者は知られていない。文政一二(一八二九)年の『秦西本草名疏』で圭介がリンネの分類体系をわが国に初めて紹介するまで、西洋の分類体系や学名の紹介がなされなかったのは、『本草綱目』の分類体系にあまりにも親しんだことに加え、そもそもこうした分類体系自体に関心が薄かったせいもある。また、ラテン語の素養に欠けていたことは、真の学術研究の発展を妨げる一因にもなったことと考えられる。ケンペル以降の外国人による日本の植物研究については五章で改めて触れたい。 |

| 前頁へ | 目次に戻る | 次頁へ |