第一部

記載の世界

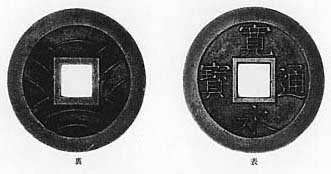

江戸時代に広く鋳造・流通した寛永通賓のうち、明和五(一七六八)年から深川十万坪(千田新田)で鋳造が始まった四文通用の大型銭である(細かい話になるが、このような背十一波の四文銭は明和六年から鋳造された)。 実は、この標本は一般の通用銭ではなく、彫母銭(母銭)と呼ばれるもので、通用銭の凹部に見られる砂目がなく、代わりに繊細な鑿跡が認められる。貨幣鋳造に際して最初に作られる手彫の一枚で、これを母型として鋳型をつくって錫母銭(錫種銭)を鋳し、同じようにくりかえして唐金母銭(唐金種銭)を鋳し、さらにこれによって一般通用銭を鋳造したのである。したがって彫母銭は一種類の寛永通賓(寛永通賓は日本各地で長期にわたり鋳造されたため、字体や大きさ、風貌のちがうものが多数存在する)に対して一枚しか存在しないはずの超珍品ということになる。現存する彫母銭は、何らかの事情によって通用銭が作られることなく終わったものが多いが、本標本も対応する通用銭の実在が知られていない。 上記のような順序で彫母銭から通用銭を鋳造するようになったのは、寛文年間以後のことであって、寛永通賓が初鋳された寛永一三(一六三六)年から明暦年間のものは、彫母銭から母銭を鋳造し、この母銭に加刀して整え(鋳浚母銭(いさらいぼせん))、これから通用銭を鋳造する方式によった。きれいな通用銭を鋳浚って母銭とすることも行われたらしい。古銭収集家は寛永年間から明暦二年にかけて第二の方法で鋳造されたものを「古寛永」、以後の、第一の方法で鋳造されたものを「新寛永」と呼んで区別しているが、「古寛永」は字体が太く、鋳浚による字体の変異が多いのに対し、「新寛永」は上記のような順序で鋳造され、錫母銭は鋳造が容易であったために字体が繊細で修正がほとんどなく、これによって画一的な銭貨が作られるに至ったのである。 以上は母銭と通用銭の関係であるが、通用銭の具体的な鋳造の工程は、享保一三(一七二八)年仙台藩石巻における寛永通賓鋳造を描いた絵巻によって知ることができる。原料の調整過程は省略して、鋳造の工程のみを記すと、まず木枠に砂をつめたものを置き、その上に何列にも母銭を並べる。次に上から別の砂を詰めた枠を重ね、上からよく踏んで両面の型を取る。一度開いて溶銅を流し込む湯道を彫り、母銭を外したあと、松のかがり火であぶり、油煙を鋳型表面に付着させる。このあと上下二枚の鋳型の枠を頑丈に縛って固定させ、垂直に立てた位置で溶銅を流し込む。これで湯道の銅でつながった樹枝状のものができる。銭を切り離し、棒に通して周囲を砥石で磨くなどさまざまな調整の工程を経て完成品となる。 ついでながら、本資料と離れて、わが国における貨幣の鋳造技術について大事な点を一つだけつけ加えると、和銅元(七〇八)年から鋳造された日本最初の貨幣「和同開賓」は、その手本となった唐の「開元通賓」同様、「焼型」すなわち粘土を焼いた鋳型を用いたため、鋳型が残る。事実、山口県長府町長門鋳銭所跡や奈良県平城京右京五条四坊三坪ではその鋳型が出土している。以後の銅銭は、鋳型の残らない「砂型」で鋳造されたらしく一部の私鋳銭を除き鋳型は発見されていない。皇朝十二銭の第五番、富寿神賓以下を鋳型した山口市周防鋳銭司跡でも、多次の発掘調査にかかわらず鋳型はまったく発見されていない。 なお、明治以後の貨幣は、円盤状の地金を超硬合金のスタンプでプレスして作るのであって、鋳造ではない。この点、刻印を押捺した江戸時代の金銀貨に近いと言えるかもしれない。 (今村啓爾) 古札コレクションは安田保善社総長であった実業家二代目安田善次郎氏が大正二(一九一三)年に経済学部に寄贈したものである。コレクションの総数は約二万五千枚に及び、日本銀行所蔵のものとともに日本古札収集界における有数のものと言われている。内容は藩札三百八種、私札九十六種をはじめ、準藩札、旗本札、模造札、大蔵省押捺札、蔵米切手、中国紙幣等が含まれる。 今回、展示するのは四種の古札であるが、このうち、福井藩札は万治三(一六六〇)年頃発行された日本最初の藩札で、名古屋藩札はそれに次ぐものと言われている。なお、日本最初の紙幣は慶長五(一六〇〇)年頃発行された伊勢の山田羽書である。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |