第2部 展示解説 動物界

哺乳類の多様性と

標本から読み取ること

海牛目 :

この目はジュゴンと 3種のマナティーからなる。 一見しただけでは、セイウチなどと似ていなくもないが、系統的には大いに離れている。最近の研究で海牛目は 奇蹄目に近縁であるとい うことが明らかになった。さらに食性が草食性であるという点でも海獣であるクジラ目や鰭脚目とは性格を異にしている。マナティーの食べる植物は珪酸を多く含むため消化しにくいが、マナティーはゾウのように前進する歯をもち、一生後方から生え続ける。反芻獣のような分室した胃はもたないが、 腸が非常に長く、盲腸も発達している。いずれの種も絶滅の危険がある。近縁のステラーカイギユウ Hydrodamalis gigas は 18世紀に発見されたが、すぐに絶滅した。

ジュゴン Dugong dugon の頭骨 ( 図 143) は水中生活者であるため見た目よりもはるかに重い。ジュゴンは体長 2.3m 、体重 300kg ほどの海牛目で、日本では南西 諸島に生息する。上顎は中央で大きく折れまがっているが、正面の垂直部分に馬蹄形の盤状面の上唇があり、その下部に感覚毛が密生する。アマモ類を食べる が、上下の口蓋に角質の咀嚼板があって、ちょうどおろし金のようにアマモを噛み砕く。上顎の先端には大 きな門歯があるが、アマモを食べるには明らかに不適で、機能はよくわかっていない。もうひとつの海牛であるアメリカマナティー Trichechus manatusu( 図 144) は メキシコ湾一帯に分布し、体重が 1.5t にもなる大きな水生哺乳類である。ジュゴンと違い、淡水でも採食する。頚椎が 6個しかないのは、これが 7個である哺乳類の例外である。大臼歯はゾウのように水平置換する。 尾鰭がうちわのように円く、左右に尖るジュゴンと違う。ジュゴンもマナティーも生息地が限定され、繁殖力 が低いので適切な保護をしないとステラーカイギュウ のように絶滅する可能性がある。

|

|

岩狸目 :

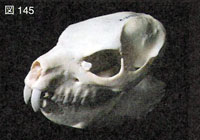

イワダヌキ科 ( ハイラックス科 , 約 10種 ) だけからなる。いずれもアフリカに分布し、体重は 5kg 以下の小型哺乳類で、大きめの齧歯目といった概観をしている。一見しただけではゾウと近縁とは思えないが、 生化学的な共通点が多く、形態学的にも、1) 鎖骨がな い、 2) 爪が締というよりは平爪に近い、 3) メスの乳頭は前肢のあいだにある、 4) 精巣が体腔内にとどまる、 などゾウとの共通点をもつ。また後臼歯咬合面はサイのそれと似ている(遠藤 ,2002) 。イワダヌキ類は。岩場にすむものが多く、植物を門歯ではなく臼歯でちぎって食べる。イネ科を食べる歯冠の高いタイプのものと柔らかい葉などを食べる歯冠の低いタイプのものとがいる。胃は 3室に分かれ、微生物消化をするが、反芻はしない。展示ではケープハイラックス Procavia capensis の頭骨を示した ( 図 145) 。

以上、頭骨を中心に晴乳類の骨格を紹介した。しか し骨は哺乳類の身体のほんの一部でしかない。解剖学的にみても筋肉系、神経系、循環器系、消化器系、繁殖系などさまざまなシステムがあり、しかもそれらが複雑に交錯して、有機的に機能しており、それらの生理活動がある。それらが哺乳類のさらなる多様性を産み出している。