第2部 展示解説 動物界

哺乳類の多様性と

標本から読み取ること

ニホンジカの標本解析

20世紀の最後の数十年に野外調査によって、哺乳類 の生態学的知見が質的にも量的にも飛躍的に充実した。それには環境と関係した生活様式や行動学、社会学などが含まれる。それらが明らかにしたことは、形態にまさるとも劣らぬ哺乳類の様々な生きざまである。 生物になぜ多様性が生じたかは生態学の中心的課題 となっている。

ここまで解説してきたように、標本群は地球上にいかにさまざまな生物が生きているか、つまり生物多様性を示すまたとない材料である。これを横の拡がりとすれば、特定の種または生物群の生活様式を解明することは縦の深化ということができ、このこともまた標本から読み取るべき重要な情報であろう。ここではニホ ンジカをとりあげて解析の例を紹介する。

歯から読み取ること

哺乳類では歯が重要な意味をもっている。歯から動物の年齢を知ることができる。寿命の長い哺乳類の場合、歯の表面には栄養状態がよいときと悪いときで沈着 に違いが生じる。これがいわゆる生長輪としてみとめ られ、高緯度地帯では年輪となる。ニホンジカの場合、夏に沈着が盛んになり、冬に低調になるからはっきりと した年輪が形成される。歯は 1歳の夏に生え変わることがわかっているから、永久歯の年輪に 1を足した値が年齢となる。年齢がわかると動物の情報は飛躍的に向上する。年齢査定ができるようになる前と後では哺乳類生態学の精度に大きな違いがあったといってよい。

年齢構成

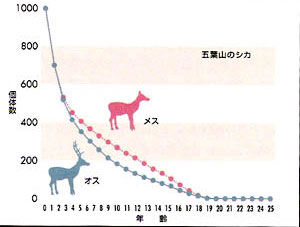

個体ごとの年齢がわかれば、集団の年齢構成がわかる。これにより人口学でいう「人口ピラミッド」 が得 られる。 私たちが調べた岩手県五葉山のニホンジカ集団の場合、オスでは 1歳以降急激に少なくなり、 6 歳以上はごく少なくなるのに対して、メスでは 1〜3歳はほとんど同じで、 4歳から 10歳くらいまで徐々に減少することがわかった。ただしハンターはシカを無作為にねらうのではなく、やはり子ジカは避ける傾向があるので、狩猟結果がそのまま年齢構成を反映していることにはならない。この点はいくつかの仮定を置いて推定することになる。こうして作製した生存曲線が図 146 である。この生存曲線からもオスの寿命が短いことが読みとれる。

成長

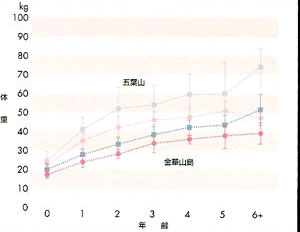

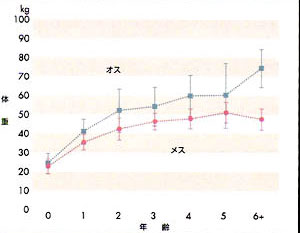

年齢がわかれば、年齢ごとの大きさがわかり、成長 を知ることができる。五葉山では、体重増加は図 147のようであった。これからニホンジカでは雌雄で体重に大きな違いがあること、またメスでは 4 、5 歳で最大値に達するのに、オスではこれがずれこみ、しかもはっきりした上限値がないことがわかった。

環境による違い

五葉山は冬になると雪が積もり、シカはきびしい冬を過ごすことになる。それだけではない、農林業地帯のためニホンジカはハンターによって駆除される運命にある。そのためシカ密度は低く抑えられている。このことは結果として 1頭のシカの食料は比較的良好であることを示唆する。これに対して宮城県の金華山島は信仰の島でシカが保護されてきた。もちろんオオカミやクマのような捕食者はいない。そのためにシカは島の植物が支えうる限りの高密度になっており、 1頭 あたりのシカの食物は乏しい状況にある。その結果、シカは冬には枯葉や樹木の枝、さらには樹皮までも食べなければならない (Takatsuki,1980)。 環境にこれだけの違いがあれば、シカの体にもさまざまな違いが生じることが予想される。初めに体重測定の結果を示す ( 図 148) 。これによると予想通り、金華山島では子ジカのときから小さく、オスではその違いがさらに大きくなって最終的に五葉山のシカの 60% しかなく、メスでも 70% ほどであった。