第2部 展示解説 動物界

哺乳類の多様性と

標本から読み取ること

長鼻目 :

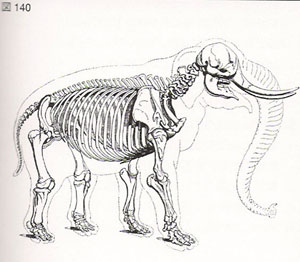

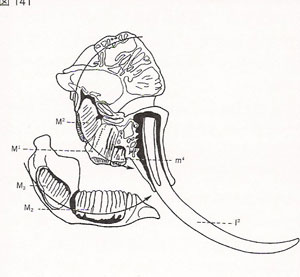

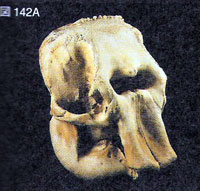

ゾウの仲間である。地上最大の晴乳類であり、体重は 5t にも達する。現生するのはアジアゾウ Elephas maximus とアフリカゾウ Loxodonta africana の 2種だけである。その重い体重を支えることが力学的にさまざまな負担を生じる。体長が 2倍になれば体重はその 3乗の 8 倍になるため、それを支える四肢の太さは長さ りは増加率が大きくなければならず、レイヨウ類などの四肢に比較するとゾウのそれはずっと太い骨となっている ( 図 140) 。ゾウの頭は不釣り合いなほど大きいが、これは長い鼻と強大な歯を支えるためであると考えられており、その重さは体重の 20% ほどにもなる。頭骨 ( 図 142A) は軽量化のために骨内部には空洞が多い ( 図 141) 。ゾウの鼻はほかの晴乳類の鼻とは違い、鼻と上唇が伸びてそれに筋肉がついたもので、特異である。 ゾウは強大な頭を支えるため首は短く、地面の食物を食べるために鼻が長くなったと考えられている。ゾウの鼻は力強く樹木を倒すこともできるが、同時に繊細でも あり、ごく小さなものをそっとつまみあげることもできる。 歯もまたユニークである。ゾウの下顎の歯は下から上 にではなく ( 上顎では上から下にではなく ) 後ろから前に伸びる ( 図 141) 。それは巨大なもので、表面には植物をすりつぶすために複雑な模様がある ( 図 142C) 。この大きな歯を収めるため下顎はがっしりした構造になって いる ( 図 142B) 。本館にはトウヨウゾウ Stegodon orientalis の巨大な歯の化石がある。歯のうち上顎の門歯が発達したものが象牙であり、歯本来の食物を切り裂いたり砕いたりする機能はまったくなく、樹皮を剥がしたり、地面を掘ったりするほか、ディスプレーのための社会器官となっている。象牙は一生伸び続け、最大級のものは重さが 100kg 以上にもなる。本館にはシベリアから出土した約 3万 3000年前のマンモス Mammuthus primigenium の象牙が収蔵されている。

|

|

現在は 2 種しかいないゾウであるが、マンモスが絶滅したのは約 1万年前とされ (4000 年前という報告もある [Vartardyan et al.,1993])、ごく最近といってよい。 1977 年に東シベリアのマガダンで発掘されたオスの子供は 4万年前に死亡したと推定され、なまなましい皮膚が残っていた。耳には毛もあり、内臓も残っていた。糞もあり植物が含まれていたが、胃は空で、生後 1年以内であることからミルクを飲んでいたのだろうと推定された。また血管に残された赤血球なども撮影され、死体がいかに新鮮であったかが示された。さらに筋肉から採取された DNA からマンモスは 300〜500万年前にアジアゾウやアフリカゾウと分岐したと推定された ( コ ーエン ,2003)。残された 2種のゾウも人間社会とさまざ まな問題に直面しており、その将来は人間社会にゆだねられている。