博覧会と列品の思想

|

吉見俊哉 東京大学社会情報研究所 |

万国博覧会と列品される「日本」文久2(1862)年、危機のなかで存続の道を探っていた徳川幕府は、江戸、大坂、兵庫、新潟の開市・開港の延期をヨーロッパ諸国に認めさせるため、竹内下野守保徳を正使とする総勢38人の使節団をヨーロッパに派遣した。福沢諭吉、松木弘安、福地源一郎などを含むこのいわゆる竹内遣欧使節団が、品川沖に停泊していたイギリス軍艦オージン号に乗り込んだのは1862年1月のことである。船は、香港、シンガポール、セイロン島、紅海、マルタ島を経由して4月初めにはマルセイユに上陸した。そして一行は、しばらくパリに滞在した後、4月30日、ドーバー海峡を渡ってロンドンに到着する[1]。 ところが、まさにこの翌日の5月1日から2回目のロンドン万博が華々しく開幕するのである。さっそく一行は開会式に臨席するが、これがロンドン市民の大変な注目を集めることになる。3日の『ロンドン画報』は、この開会式の模様をこう伝えている。 「西ドーム下の雛壇の両側には、もっと高い位の来訪者たちが列席することになっていた。扉が開くと、それぞれの側に、紳士や貴婦人たちが長い列をつくって入ってきた。最初に現われた非常に多数の貴族やジェントルマンたちが身につけていたのは軍服や宮廷着だった。次に、神学博士たちが緋色のローブで現われた。より下位の聖職者たちは黒いローブを着ていた。さらに、市の高官たちが実に様々な礼服で現われ、これらすべての人々が次から次へと入場してくるのがきらびやかに見えた。玉座の右側には、外交使節団や高位の外国人たちが入場してきた。これらの人々のなかでもひときわ注目を集めたのは、日本の使節団である。彼らはしかし、何ら東洋的な絢欄さを帯びてはいなかった。そのため、彼らには、燃え立つような赤や青、紫、金の衣裳が、実のところ、彼ら日本使節団よりも風変わりに見えたかもしれない人々をしばしば飾り立てていたなかにあって、かえって特別の注意がかきたてられていったのである[2]」。 使節団は、パリでナポレオン三世に拝謁した際には、狩衣に鳥帽子という伝統的な礼服で臨んでいる。それでも臨席したフランス人の間には、一行が「奇怪な竜の色模様を織りこんだ」中国服ではなく、簡素な着物姿で現われたことへの失望の声が漏れたという。当時、一般のヨーロッパ人にとっての日本の認識は、中国の周縁の国という程度だったのである。同じような驚きと失望がロンドン万博の開会式でも広がった。しかもこのときの使節団のいでたちは略式の羽織と袴である。『ロンドン画報』も、使節の服装が、「率直に言って、一般的には「みすぼらしい」とすらいえる種類のもの」であったと述べている。それにもかかわらず、使節団は英国人たちの大きな話題となった。彼らは、この「極東からの風変わりな使節団」のすべてを、好奇の目で観察していくのである。 このロンドン万博では、「日本」が話題になるもうひとつの理由があった。遣欧使節団の派遣を幕府に勧め、団員の人選から西欧諸国との交渉に至るまでの面倒を見ていったのはイギリス公使オールコックであったが、彼はまた、日本で自分が熱心に収集した漆器や陶磁器、銅鉄器、七宝、書画骨董、甲冑刀槍類から灯籠や提灯、蓑笠、油衣、履物、和時計、のぞきからくりに至るまでの900点近くの品々を、この博覧会に出品してもいたのである。展示場の中央通路右奥の日本コーナーに、中国の展示と一緒に並べられたこれらの品々は、使節団の一員であった淵辺徳蔵を、「全く骨董店の如く雑具を集めしなれば見るにたえず」と嘆かせるものの、ロンドンっ子たちのエキゾティシズムを刺激するには十分だったようで、銅器・金細工類では賞を獲得するほどの評価を受けていく。オールコックが伝えるところによれば、イギリスの画家レイトンは、「甘美なるもの、柔らかくてきれいなものの効果が、怪奇なものによって高められており、しかもすべてが調和している[3]」と、日本の展示品を賞賛したという。折から来訪した日本使節団の「風変わり」なふるまいは、こうした日本の展示品に対する興味を高めるのに大きく貢献するものであった。刀剣や陶器、漆器のような工芸品から提灯や蓑笠のような日用品に至る大量の日本製品の展示と、きびしく色彩を抑制した簡素な服装の日本使節団の来訪。両者は、極東の未知の国への彼らの好奇心を、ヒトとモノの両面から刺激したのである。 そうした意味では、竹内使節団の渡英のタイミングは重要であった。彼らの到着が一日でも遅れていたなら、開会式への出席はあり得なかったはずである。しかも、この日本使節団の派遣と日本品の展示は、ともにオールコックが計画したものであることを考えるなら、両者の結びつきそのものが、彼によって演出された「日本」の大英帝国へのプレゼンテーションだったのではないかと疑いたくなってくる。さしあたり、オールコックが意図的に両者を同時にロンドンに送り込んだという証拠はない。しかし、たとえば『ロンドン画報』が博覧会における日本展示は「最近現われた使節団の一部をなしているという漠然とした考え」にふれていることからも、この認識にまったく根拠がないとは言えないであろう。少なくとも結果としては、ロンドン万博に姿を現わした日本人が、多くのイギリス人にとって、恰好の「展示品」として受けとめられたことは間違いない。たとえば、『ロンドン画報』には、博覧会を見学する使節団の素描が載っているが、その背後には、どうやら彼らを眺めているらしいイギリス人たちが描き込まれている。この視覚的関係は、1867年のパリ万博における日本人の描写ではより明瞭に示されており、日本コーナーの前に立つ武士たちを、婦人たちが遠まきに眺めている様子がよくわかる[4]。 1862年のロンドン万博における日本の展示は、オールコックが自分の収集品を出品したもので、幕府が自ら出品したわけではない。徳川幕府が万国博に正式参加するのは、その5年後、1867年のパリ万博のときからである。このとき幕府は、フランス公使ロッシュの勧めにしたがい、陶器、漆器、金細工、銅器、甲冑刀槍、浮世絵、名所図絵から、和紙、材木、鉱物に至る広い範囲の日本の特産品を出品する。さらに、このパリ万博に続く1873年のウィーン万博では、明治政府が大量の出品物と使節団を送り、万国博におけるジャポニスム演出の原型をかたちづくることになる。このとき政府は、御雇外国人ワグネルの指導の下、全国から収集した陶磁器・織物等の美術工芸品を中心に、名古屋城の金のシャチ、鎌倉の大仏を模した張子の大仏、五重塔の模型、大太鼓、大提灯等を出品すると同時に、日本から大工を送り、会場内に神社と日本庭園を組み合わせたようなパビリオンも建設していった。つまり、わが国の文化的伝統を前面に押し立てることで、1862年のロンドン万博や67年のパリ万博のときと同様、西欧のオリエンタリズムを大いに刺激する展示を行なっていったわけである。こうしてロンドン万博からパリ万博、ウィーン万博へと引き継がれていった万国博での日本展示の特徴は、ジャポニスムによる誘惑、すなわち欧米人のオリエンタリズムを刺激して日本のイメージを演出していくやり方であった。この方式はその後も踏襲され、たとえば1876年のフィラデルフィア万博では、瓦葺き二階建ての旅館風の日本館と日本庭園のついた数寄屋風の建築が建てられている。また、1878年のパリ万博では、トロカデロに建てられた純日本風の住宅が人気を呼び、1893年のシカゴ万博では、平等院鳳鳳堂を模した日本館が建てられる。さらに、1900年のパリ万博では法隆寺金堂が、1904年のセントルイス万博では金閣寺と日光陽明門がモデルとされ、一貫してジャポニスムを前面に出したパビリオンが建設され続けるのである。 こうしたなかでも1893年のシカゴ万博における日本館は、一連の路線を代表する展示であった。このとき政府は、区画として指定された会場中央の池に浮かぶ島に、「壮観雅麗の家屋を建築し、以て東洋の一大帝国たるの実相を表白」すべく、宇治平等院鳳鳳堂をモデルとした日本館を建設していく。この「鳳鳳殿」は、三棟の和風家屋を連ねたもので、各棟はそれぞれ平安、室町、江戸の各時代の典型的な様式で建てられていた。正面左側には鳳鳳堂を模した平安貴族の館のような建物が、右側には室町時代の書院と茶室を併せた建物が、正面には江戸時代の大名の邸宅を模したような建物が配され、一目で日本の伝統建築と装飾の変遷が一覧できる仕組みになっていた。案の定、この建築はシカゴ市民に強い印象を与えていく。たとえば建設に先立ち地鎮祭が催されるが、彼らには実に奇妙な風習と映ったらしく、「蟻集囲観して殆んと立錐の余地なきに至れり」といった状態になったし、建設中も工事現場を見ようと見物人が押しかけた。また、日本はこの万博のすべての部門に出品するが、これらの出品物に対する評価は概して好ましいものだった。工芸館には陶磁器や七宝、絹織物、漆器、竹細工等が多数展示され、女性館には日本女性の生活が紹介されるコーナーも設けられた。これらは欧米諸国の壮麗な展示の添え物にすぎなかったが、まさに「添え物」であるがゆえに、アメリカ人に好意的に受け入れられていったのだ。彼らは日本の展示のなかに、この国が礼儀正しさや親孝行といった伝統的な価値を守りながら、欧米社会を模範として技術を発展させている姿を見た。そのためこの国には、西欧文明の先兵として、背後のアジア諸国を「文明化」していく役割を果たすことが期待されていく。欧米の「文明」に従順なアジアの小国である限り、日本は、白人たちのユートピアにとって好ましい子役を演じ続けることができたのである。 2 オリエンタリズムと世界の表象化以上のような、19世紀の欧米の万国博覧会における「日本」の表象化について考えていく際、ティモシー・ミッチェルの『エジプトの植民地化』は有益な視点を提供してくれている[5]。彼はまず、1889年にストックホルムで開かれたオリエンタリストたちの国際会議に出席する旅の途上、パリの万国博覧会を訪れたエジプトの使節団に言及するところから議論を出発させる。使節団のメンバーは、会場で繰り広げられる技術と商品のスペクタクルに魅了されながらも、フランス人によって設けられたエジプトの展示区画に困惑する。そこにはカイロの曲がりくねった古い街路が、そのまま運んできたかのように模造されていた。オリエンタルなバザールの雰囲気を醸しだそうと、壁面はわざと汚され、露店がひしめくなかをエジプトから輸入されたロバが料金を取って客を乗せていた。それは、幾何学的で見通しのよい眺望の他の展示区画とは顕著な対照をなす混沌とした風景であった。さらに面々がうんざりしたのは、彼らがモスク風の建物に入ったときであった。内部はコーヒーハウスになっており、エジプトの少女たちが若い男たちを相手に踊っていた。彼らはパリで、奇妙に振じれた自己イメージとの遭遇を経験したのである。 ミッチェルは、彼らがストックホルムの国際会議で経験したのも、こうしたオリエンタルな「他者」への視線であったという。無論、彼らがこの会議に参加したのは学者として招待されたからであった。それにもかかわらず、彼らはパリにいたときと同じように、自分たちが会議で陳列されているかのように感じなければならなかった。実際、こうした国際会議はオリエンタリストの集まりという以上にオリエントなものの集合であった。オリエントからの参加者は「バーナムの大世界ショーと同じように」、西欧知識人たちの好奇のまなざしに晒されていったのである。博覧会やオリエンタリストたちの集まりだけでなく、19世紀のヨーロッパを訪れた非西欧世界の人々は、何度も自分たちが展示品に仕立てあげられていくのを経験しなければならなかった。こうして世紀の終わりまでに、中東作家の書く西欧への旅を扱った物語では、何度もそうしたヨーロッパ人の視線に取り巻かれる経験が描き込まれていくことになる。もちろん、こうした好奇心は、同時代の西欧の人々にとってはごく「自然」なものであったのだが、中東の作家たちには、西欧のこのような好奇のまなざしは不自然で、有害ですらあるものと感じられたのである。 重要なことは、この好奇心が世界をまなざされる「対象」として構成していったことである。中東からの訪問者たちは、ヨーロッパの都市で人々がスペクタクルに夢中になっていることに驚いている。実際、この「スペクタクル」の流行は近代西欧に特有の現象で、アラビア語にはこれに相当する言葉がなかった。19世紀末のヨーロッパヘの訪問者たちの旅行記には、博覧会や。パノラマ、博物館、動物園など、様々なスペクタクルと至るところで遭遇する経験が盛んに書き込まれている。これらのスペクタクルはいずれも「進歩」や「帝国」の概念を表象化することに向けられていた。ミッチェルは、この表象化の戦略のポイントは、表象を「外部の現実」に結びつけていく方法にあるとし、その三つの要点を挙げている。第一に、前述のカイロの街路のように、博覧会やパノラマなどの視覚装置は、「外部の現実」を完璧なリアリズムでなぞって表象化していた。第二に、この「モデル」と「現実」との対応関係は、両者が共通の中心点を持つことで強められていた。都市のパノラマは、博覧会場の中心部に建てられ、その博覧会場自体、都市の中心に位置づけられていた。そしてこれらの都市は、帝国主義的な世界の中心をなしていたのである。第三に、こうした相似性にもかかわらず、スペクタクルはその中心が観客の座として空けられている点で「現実」とは異なっていた。観客が世界を表象化していく際、彼らはまなざしの中心にあって対象からは切り離されているのである。 さらにミッチェルは、こうした巧妙な戦略によって表象の「外部」に担保されていたはずの「現実」も、19世紀を通じ、次第に博覧会やパノラマの「内部」と変わらぬ表象の世界に変化しつつあったという。19世紀のヨーロッパにおいて、世界はますます博覧会やパノラマと同様の閉じられた表象のシステムと化しつつあった。つまり、前述の世界を表象化していくまなざしは、博覧会やパノラマ、博物館、動物園などの壁を越えて広がっていたのである。それどころか、西欧の資本主義が世界各地の産業を従属させていくプロセスの進行とともに、こうしたまなざしの空間はヨーロッパの外へも拡大していた。たとえば、19世紀半ばのオスマントルコでば、領内に経済進出しつつあったイギリスの商社によってイスタンブールやイズミールで博覧会が開催され、地主たちに彼らの土地を綿花農園に転換するよう誘っていたという。1855年のパリ万博の成功後、イスタンブールでは国際博覧会まで開かれているし、エジプトでも、1867年のパリ万博の10年後に国際博が開かれていく。この博覧会はスエズ運河の開通を記念して開かれたもので、カイロ市街に沿って西欧風のパビリオンが並んでいったという。こうした動きを推進したサン・シモニストたちは、博覧会とスエズ運河を全世界の資本主義的産業化を進める共通の役割を担うものと考えていたのである。そして、ヨーロッパではデパートが、博覧会が表象した産業秩序を日常の消費に結びつけていたのに対し、エジプトではヨーロッパの綿工業に従属する形で農業のモノカルチャー化が進んでいった。博覧会的な表象化は、本質的にコマーシャルでありかつコロニアルな視線の産物なのである。 このように、19世紀のオリエントは実際にも植民地経済に組み込まれていくが、同時にこれらの地は、ヨーロッパ人旅行者によって博覧会で表象されていたのと同じ仕方で経験されていった。すなわち、旅行者たちはエジプトにやって来ることで、イメージの世界から現実の世界に移動しながらも、なおこの地における経験を視覚的な表象として記述していったのである。彼らが中東で感じた困難は、「絵にならない」ということであった。絵に描くのであれ、写真に撮るのであれ、旅行記を書くのであれ、彼らは対象と一定の距離をとりながらオリエンタルな世界を表象化していこうとした。だが、この表象化に必要な遠近法的距離を、彼らは中東の市街で得ることができないのである。多くの写真家や作家が19世紀後半のカイロを訪れるが、彼らを最初に襲ったのは、眼もくらむような混沌であった。彼らはこの混沌のなかに自らの経験を組み換える契機を見いだしていくのではなく、街の外に出て、小高い丘などから都市のパノラマ的な眺望を獲得していく。こうしてやがて、ギザのピラミッドまでもがエッフェル塔と同様の展望台に変身していくのである。旅行者たちはベドウィンの肩に乗り、あるいは彼らに引っ張り上げてもらいなから、こぞって見晴らしのいいピラミッドの頂上を目指していった。 以上、ミッチェルの議論を参考にしながら、万国博覧会が体現していた表象化のまなざしとエジプトとの出会いについて述べてきたが、19世紀の万国博では、日本もまたエジプトと同様、ヨーロッパが「他者」を表象化するオリエンタルなまなざしに晒されていたと言うことができる。だが、同時に形成途上の明治国家のエリートたちは、きわめて貧欲な仕方でこのまなざしの政治学を自らのものとし、やがて自身の植民地統治のメカニズムのなかに組み込んでいった。その兆候は、すでに前述の1893年のシカゴ万博への参加のなかでも示されている。ロバート・ライデルが示していったように、コロンブスの新大陸発見400周年を記念して開かれたこの万国博には、ホワイト・シティとミッドウェイ・プレザンスという2つの会場があった。前者は文字通り「白い都市」、すなわち欧米の「文明」の優越性を見せつけるような産業や文化の展示から成っていた。後者には非西欧世界のパビリオンやアトラクション、植民地の展示が社会進化論的な人種イデオロギーを強烈に反映させる仕方で並んでいた[6]。だが、日本の政府パビリオンは、非西欧世界からの参加であるにもかかわらず、ホワイト・シティの会場の中央に位置する池のなかの小島に、独立した区画を与えられていったのである。 ジュディス・スノグラスは、この日本パビリオンの配置がきわめて政治的な企図のもとに実現されていったことを明らかにしている。彼女によれば、このシカゴ万博の日本展示は、不平等条約改正に向けた「文明国」としての明治日本のプレゼンテーションという外交的な意図を担わされていた。パビリオンの建設が、日米条約締結の日にあわせて催される式典に突貫工事で間に合わせられたのもそのひとつの表れである。そのために明治国家のエリートたちは、「日本」が「中国」とは異質であること、文化的伝統としてはむしろ「西洋」に通じる面を持っていることを目に見える形で示していこうとしたのである。この観点からするならば、パビリオンの位置はきわめて重要な戦略的意味を持っていた。もともとのプランでは緑地のまま残されることになっていた会場中央の島を、日本政府は非常な苦心の末に展示区画として手に入れていくのである。このことにより、「日本」はミッドウェイ・プレザンスのなかに差別的に配置されていった国々とは異なり、西洋の「文明」に連なる国であり、小さいながらも独立した文化の所有者であるというイメージを、会場を訪れた膨大なアメリカ人たちに向けて呈示していったのだ。スノグラスはさらに、法隆寺のような奈良時代の建築ではなく、平安時代の建築がモデルとして採用されたこと自体、中国大陸の文明との差異を顕示していこうとする美学的戦略の表れであったと述べている[7]。 博覧会とは、その拡大する透明な分類学的秩序のうちに、地球上で「発見」されるすべてを記号として配列していくまなざしの空間である。この空間のなかに置かれるとき、モノであれ、ヒトであれ、同様に可視化され、商品として記号化されていく。1862年のロンドン万博開会式に日本人使節団の一行が現れたとき、イギリス社会はこの突然の「賓客」を、ヨーロッパが俯瞰する世界のどこに位置づけていくべきかについて確実に思考し始めていた。つまりこのとき、いまや全地球を覆い、隅々までをも進化論的な認識の網目のなかに位置づけようとする西欧の世界を俯瞰していくまなざしは、収集されたモノと派遣されたヒトの両面から、遥かなる極東の小国・日本を捉えていたのである。ところがこうした関係は、やがて欧米社会が世界を俯瞰する視線の前で、日本が自ら、自己をまなざされる客体として呈示していく行為によって補完されていくことになる。ウィーン万博以降の日本展示を通じ、ある種の媚態が継承され、発展していくのだ。そして、このような媚態のなかで、日本もやがてまたもうひとつの「欧米」として、おのれをまなざしていた国々と同じように周囲の国々をまなざし、彼らにエキゾティックな自己を上演させていくようになる。こうして日本と博覧会との関わりは、一方では、自己を欧米にまなざされる客体として演じ、他方では、アジアの諸社会にエキゾティックな客体としての自己を強要していく、振じれを孕んだ運動として拡大し続けるのである。 3 内国勧業博覧会と「眼視」の教育当然のことながら、このようなまなざしの内面化と屈折は、単に国家的なエリートたちによってデザインされる万国博覧会の展示で示されるだけでなく、国内の広範な層の人々に向けて仕掛けられ、実践されていく必要があった。たとえば1872年5月、翌年のウィーン万博への参加の実務面での責任者となった工部大丞佐野常民は、万国博参加の目的として、[一]精良の品を収集・展示し、日本の国土の豊穣と人工の巧妙を海外に知らせること、[二]西洋各国の物産と学芸の精妙を看取し、機械技術を伝習すること、[三]日本でも博物館を創建し、博覧会を開催する基礎を整えること、[四]各国で日本の製品が日用の要品となって輸出増加をもたらす糸口をつかむこと、[五]各国の製品の原価・売価や欠乏需要の品を調査し、今後の貿易の利益とすることの五点を挙げている[8]。これらのなかでも特に注目されるのは、三番目の目的である。ウィーン万博への参加は、その後、わが国で国内博覧会を開催していくためのモデル・スタディとして位置づけられていたのである。明治国家はこの万国博への参加を通じ、博覧会の何たるかをより完全に知ったのであり、一連の内国勧業博は、ウィーン万博をモデルとすることによって、近代西欧に拡がっていった新たなる可視性の空間に連なっていくのである。 実際、佐野常民は、博覧会がたんに貿易振興の手段というにとどまらない、近代特有の文化的制度であることを見抜いていた。この認識は、佐野が中心となり、博覧会事務局がオーストリアからの帰国後にまとめた『墺国博覧会報告書』によく示されている。1875年になってから刊行されたこの報告書は、たんにウィーン万博そのものの報告にとどまらず、農業、林業、工業、道路、鉄道、貿易、教育、兵制、風俗等々、西欧各国の産業や制度全般に関する膨大な記録である。とりわけ、そのなかの博物館の部に付された佐野の意見書は、明治国家が博覧会という空間をどのような企図のもとに捉え、それを通じて民衆に何を要求していこうとしていたのかを明快に語っている。意見書はまず、次のような一文で始まっている。ただし、ここで博覧会と博物館が表裏一体のものと考えられていたことは、佐野自身「夫博覧会は、博物館とその主旨を同くするものにして、……大博覧会は、博物館を拡充拡張し、之を一時に施行するに過きす。故に常に相須て相離れさるものたり」としていることからも明らかであろう。 「博物館の主旨は、眼目の教によりて人の智巧技芸を開進せしむるに在り。夫人心の事物に触れ、其感動識別を生するは、眼視の力に由る者最多を且大なりとす。国の言語相異り人の情意相通せさる者も、手様を以てすれは其大概を解知すへく、物の妖 美醜を別つて愛憎好悪の情を発すると、其形質体状によりて製式用法を了解すると、悉く眼視の力に頼らさるなし。古人云ふあり、百聞一見に如かすと。人智を開き工芸を進ましむるの最捷径最易方は、此眼目の教に在るのみ[9]」。 このように、意見書ではさかんに博物館と「常に相須て相離れさるもの」である博覧会が、何よりも「眼」の空間であることが強調されているが、佐野は続けて、1862年のロンドン万博後に創設されたサウス・ケンジントンの博物館にふれつつ、わが国でも東京に大博物館を、また各地方にその支館を建設し、「館中六大部門を設け、毎部類を分ち、毎類区を分ち、来館の人をして各所好の主科に就て其部類を点検するに便ならしめ」なければならないと述べている。その際、博物館には術業伝習場を付設し、周囲を公園にしてそこに動物園と植物園を開設し、「此に遊ふ者をして啻に一時の快楽を取り其精神を養ふのみならす、傍ら眼目の教を享け、不識不知開知の域に進み、其中に慣染薫陶せしめ」る場とすべきである。そうすることによってはじめて、いずれわが国においても万国博覧会を開催していく基礎を築くことができるのだ、と佐野は主張するのである。 明治国家のエリートにとって、博覧会とは、まず何よりも「眼視の力」の空間であり、民衆の「不識不知開知の域に進み、其中に慣染薫陶せしめ」るような新しいまなざしの空間であった。会場は、部門・部類ごとに分割され、そこに並べられた多数のモノたちを比較し、「互に其得失良否を察」することができるようでなければならない。人々は、そのように秩序づけられた空間を巡覧することで、知らず知らずのうちに「未た曾て見知せさるの物品」の製造法と使用法を「眼目の教」によって学んでいくのだ。ウィーン万博への参加を通じて獲得されたこうした認識は、その後、明治期を通じて開催される内国勧業博覧会の基本的な前提となっていく。たしかに内国勧業博そのものは、佐野のこの意見書や博覧会構想をそのまま実現させたものではない。たとえば佐野は、彼の構想する1880年の博覧会について、会場の上野へは隅田川西岸から鉄道を敷設し、物や人の輸送にあてることを提案しているが、こうした都市計画的観点を少なくとも初期の内国博に見出すのは困難である。また、報告書の作成を担った博覧会事務局も、ウィーン万博の残務処理を終えると1875年2月には解散し、内務省と文部省の管轄に分割されてしまう。だが、内国勧業博を明治国家がどう演出したのかを検討するならば、そこには佐野の意見書に示された考え方が、確実に反映しているのを見て取ることができるであろう。 実際、内国勧業博覧会のたびごとに事務局が発行していった見物人への注意書は、この問題を考える上で貴重な資料である。第一回内国博の場合、注意書は、「内国勧業博覧会の本旨たる、工芸の進歩を助け物産貿易の利源を開かしむるにあり、徒に戯玩の場を設けて遊覧の具となすにあらさるなり」と、博覧会と戯玩の場、つまり開帳や見世物とを峻別するところから始められている。博覧会の効益は「人々践渉の労なく一場に就て全国の万品を周覧し、以て其優劣異同を判別すへく、又各人工芸上の実験と其妙処とを併せて一時に領収する」ことにあるのであって、珍物や奇物を面白がったり、霊宝を拝んだりするのとはわけが違うのだ。したがって、博覧会見物の要点は「物品の比較如何」にある。人々は見物に際し、[一]物質の精粗を細視熟覧して詳らかにすること、[二]製造の巧拙を分かつこと、[三]使用及び働きの便否得失を計ること、[四]時用の適否を知ること、[五]価格の廉不廉を考えることに注意しなければならない。これらに留意して展示物の比較・観察をしていくならば、「凡そ万象の眼に触る皆知識を長するの媒となり、一物の前に横たはる悉く見聞を広むるの具」となろうが、「漠然看過して一点の注意なき輩に在ては、数回場に登るとも徒らに心目を娯ましむるに過き[10]」ないのである。 ウィーン万博から帰国した佐野常民が、博覧会が「眼目の教」の空間であることを見抜いていた点はすでに述べたが、この注意書にはそうした「眼目の教」の要点がより具体的に示されている。展示されたモノを、素材、製法、効用、時用、価格等の基準で相互に比較し、有益の品と無益の品を選別していくこと。明治国家が内国博にやって来た民衆に要求したのは、まさにこうした比較・選別するまなざしであった。とはいえ、そのようなまなざしを民衆に獲得させるには、たんに注意書という手引を与えただけでは十分でない。博覧会の会場自体もまた、比較と選別を容易ならしめるような仕方で構成されなければならなかった。第1回内国博では、展示品を、鉱業・冶金術、製造物、美術、機械、農業、園芸の六大部門に分ち、それらを館別に展示したものの、各館の陳列は府県別になされただけだった。しかし、それが4年後の第2回内国博となると、各館内の陳列においても、「観者をして一目の下に精粗巧拙を比較せしめ」るべく、通路を縦横に通し、横軸は府県別、縦軸は部類別に展示品を配列し、府県ごとに物産を一覧しようとするなら縦に、府県ごとの物産を比較しようとするならば横に歩けばいい工夫が施されていく。 同様のことは、出品人に対する演出についても指摘できる。現代の博覧会とは異なり、明治の内国勧業博において、出品人の大部分を構成していたのは、全国各地の商工業者層を中心とする幅広い階層の人々であった。たとえば第1回内国博の場合、出品人総数は1万6千人、第2回内国博では3万人、第3回内国博では7万7千人と増え続け、会場を上野から京都・岡崎に移した第4回は、出品条件を厳しくしたこともあって7万3千人と若干の減少を示すものの、1903(明治36)年に大阪・天王寺で開かれた第5回内国博となると、13万人と一挙に膨れあがっている。このような大量の出品人に対し、博覧会事務局は繰り返し、この内国博を骨董品や珍奇物が中心の見世物的催しから峻別すべきことを注意している。第1回内国博の注意書で、「珍しき品物たりとも、都てかたわの鳥獣虫魚又は古代の瓦曲玉書画等の類は此会に出すへからす」と強調しているように、博覧会はあくまで新しい「文明」を具象として教える展示場なのであって、伝統的な諸表象が顕現する場であってはならなかったのだ。そして実際、明治前期の内国博で主役を占めたのも、薬品、陶磁器、織物、生糸、洋品、文具、統計、理学機器、製糸機械、印刷機械、蒸気機関、軍艦の模型、電信装置、扇風機などの工業機械や製造品であった。 しかも出品人たちは、出品の範囲をこのように文明化に即応したものに限定されただけではなかった。彼らの技能そのものが、博覧会のまなざしによって捕捉され、布置されていったのだ。これは、おそらく初期の内国博が、広範な商工業者層とその将来の顧客に対して発揮したきわめて重要なイデオロギー的作用であった。すなわち、フランスの産業博ではすでに19世紀前半から行なわれていた審査・褒賞制度に倣うかたちで、このとき全国から出品された品々が、品質、調整、効用、価値、価格といった尺度に基づいて審査され、優秀作には賞牌や褒状が授与されたのである。この制度は、博覧会への出品という行為に、ある重要な意味付与を行なっていくこととなった。というのも、一定の抽象化された方法と尺度に基づく審査と褒賞の授与によって、出品人一人ひとりの技能が透明な位階秩序のなかに可視化されていくのである。後述するように、これは当時の民衆にとってまったく新しいタイプの自己認識の経験であった。ネーションとしての意識を強めつつあった明治の日本でこのように「発見」されたモノやヒトは、かつてそれらが置かれていた場所からひき離され、差異性と同一性のなかの記号として再配置されていく。博覧会は、こうして近代のまなざしが、主催者、出品人、見物人の間で交錯する場を用意したのである[11]。 4 再配置されるアイデンティティ明治国家による内国博の以上のような演出は、当時の人々にどのように受けとめられていったのであろうか。また同時に、明治国家は、いかにして人々の日常意識を博覧会のまなざしの空間へと吸い寄せていたのであろうか。たしかに明治の内国博は、1877年の第1回は4千5百万人、81年の第2回は82万人、90年の第3回は102万人、95年の第4回は114万人、1903年の第5回は実に435万人と、この時代としては驚異的な数の入場者を集めている。これほど大量の人々をひとつの場所に集める催しは、少なくとも明治においては他にない。こうした数字だけをみるならば、博覧会は、明治の民衆にはじめから新時代の祝祭として歓呼をもって迎えられたかのようである。だが内国博への大量動員は、必ずしもすべてが自発的なものではなかった。少なくとも初期の博覧会に関する限り、出品人の面でも、入場者の面でも、役人たちになかば強制的に動員された人々がかなりいたのである。 たとえば、1873年6月の『郵便報知新聞』に載った次の和歌山県の例は、同年のウィーン万博への出品が、けっして自発的なものではなかったことを示している。 「来る癸酉の歳、墺地利国に於て博覧会あるゆえ皇国よりも珍品妙品を選びさし出すべき旨御布令あれども、辺土僻邑の人民博覧会の趣きを解せず、皆危疑して蔵品を出すものなし。かくては官の御主意貫かざらんと本県の官員深く配慮し、すなわちこのたび鷺森本願寺掛所に於て博覧会を催し、戸長を始め開化の趣意を弁えたるもの並びに産物骨董に長じたるもの等を選び、その取扱掛を命じたり。ここに於て各々勉強して、戸ごとに説き人ごとに諭しければ、皆競て此会に列せんと望み品物山の如く集まりたり」。 同じような「上から」の出品要請は、内国博でも繰り返し行なわれていた。しかも、そこでは見物人たちに対しても、組織的な動員があったことは、いくつかの事例から見てとることができる。たとえば、『上杉県令沖縄本島巡回日誌』によれば、第2回内国博の直後、沖縄県令上杉茂憲は県下の村々を巡回し、農民への質問を行なっているが、そのなかに頻出する質問に、「当間切より博覧会の時出京せし者なきや」という問いがある。すると、きわめて遠隔の地であるにもかかわらず、必ず一村に数名、東京の博覧会に出かけたという者がおり、県令の前に呼び出されているのだ。県令は、彼らに対して「農具其他種々目撃せし物品にて、何か当地に用へ便利ならんと思へるものはなかりしや」と尋ねていく。これに対する村民の答えは捗々しいものではなく、せいぜい「農具等悉く軽便ならさるはなし。然とも当地固より堅硬の地質にして土耕に適せさるを疑ふなり」といった回答を得るのみであった。以上のことからすると、どうやら組織的に内国博見物に上京させられた者が、各村に数名ずつはいたのではないかと推測されるのである[12]。 だが、こうして国家により動員されていった人々は、けっしてその国家が望んだような仕方で博覧会を受容していったわけではなかった。むしろ彼らは、博覧会での展示やその産業的利用に関しては無関心のままであるか、あるいはこれを、江戸時代から馴染んできた開帳のような見世物に近いものとして受けとめていた。たとえば、内国博に先立つ明治初めの地方博、新潟博覧会について新聞雑誌はこう伝えている。 「或人の話に、先頃新潟県にて博覧会の設けありし処、天造人為珍奇の物品余程蒐集せり。中にも同県姿見村不動尊は、天竺より渡来し叡山に安置せしか、何の頃にや首ばかり此の姿見村に来れりと云。然るに数万の観客審銭を投げ、之れを尊崇するにより、更に一場を設て開帳をなし、博覧会は終によそになれりと[13]」。 つまり、博覧会に展示された仏像もまた、民衆にとっては霊験あらたかな秘仏には違いなかったわけで、人々は御利益を得ようと審銭を投げたのだ。たしかに規模は小さかったとはいえ、この記事は、明治初期の民衆意識において博覧会と開帳がほとんど区別されていなかったことを物語っている。もちろん、第1回内国勧業博の開催にあたり、明治政府が最も重視したのは、こうした江戸時代からの見世物や開帳との連続性を断ち切ることであった。しかしながら、このような国家の演出意図は、はたして実際にも貫徹できたのだろうか。たとえば、「内国勧業博覧会の出品は我も我もと持ち込み、高橋由一さんの油絵や両国の与兵衛寿しの額などは上等の部だが、中に置き所にも困るのは、二間もある唐がらしの作り物や九尺もある宝船の菓子などがあり、今に五間もある草鮭や長さ十五間の天秤棒でも出たら何処へ置たらよいか、取扱ひなさる方もいろいろ気を揉んで居られるといふが、全く御趣意を取違へて居たものか[14]」というように、このときの出品人には、これを江戸時代の見世物と同じような感覚で受けとり、出品していった者も確実にいたように見える。政府がいかに「珍しき品物たりとも、都てかたわの鳥獣虫魚又は古代の瓦曲玉書画等の類は此会に出すへからす」と強調しても、民衆はしばしば政府の「趣意を取違へて」、博覧会と見世物や開帳の境界を曖昧にしつづけたのである。 問題は、こうした明治10年代までの博覧会ではかなりはっきり露呈していた国家の演出と民衆の受容のあいだのずれが、明治20年代以降になるとより見えにくくなることである。この変化の意昧を、象徴的な仕方でわからせてくれるのは、彫刻家高村光雲と明治の博覧会との関係の推移であろう。晩年の光雲の回想を息子の光太郎が聞き書きした『幕末維新懐古談』は、まだ仏師だった頃の光雲と第1回内国勧業博との出会いを次のように伝えている。 「明治十年の四月に、我邦で初めての内国勧業博覧会が開催されることになるという。ところが、その博覧会というものが、まだ一般その頃の社会に何のことかサッパリ様子が分からない。実にそれはおかしいほど分からんのである。……それで政府の方からは掛かりの人たちが勧誘に出て、諸商店、工人などの家々へ行って、博覧会というものの趣旨などを説き、また出品の順序手続きといったようなものを詳しく世話して、分からんことは面倒を厭わず説明もすれば勧誘もするという風に、なかなか世話を焼いて廻ったものであった。……(しかし)出品勧誘を受けても、どうも面倒臭いようで、困ったものだという有様でありました。……博覧会も滞りなく半ば過ぎた頃、或る日、当会から師匠の許へ呼び出しが来ました。それは何時何日に出陳の品に賞が附いて、その賞牌の授与式があるのだということです。しかし、師匠、私なども、賞が附つというようなことを一向に知らぬ。ただ、持えたものを出して置いただけのものであったが、師匠は呼び出しが来たので、当日は袴羽織で上野の会場へ出掛けて行きました。授与式がどういう有様であったかは私は知る由もないが、受けた賞牌は竜紋賞であった。ところが、またその竜紋賞が好いのか悪いのかも師匠は知らない。くれるものを貰ってきたという有様であった[15]」。 このように、「博覧会」のカテゴリーも、「列品」という行為も、「審査・賞牌授与」という制度も、高村光雲らのような職人たちにとってはわけのわからない、縁遠い存在でしかなかったのである。大久保利通や佐野常民が巧妙にデザインした博覧会の視覚的コードは、ここではその民衆的な受容のフェイズでまったく脱意味化されていた。こうした光雲の態度は、明治10年代半ばになっても基本的には変化していない。1884年に開催された美術協会の第1回新古展覧会に、彼は初めて自分の名で出品するが、そのとき竜池会や美術協会の存在も、自らが出品した展覧会がどのような目的のものかもまったく知らなかったという。彼は繰り返し、「自分の仕事を毎日の仕事として、てくてく克明にやっていたばかり」であったと述べている。要するに、この時点の光雲は、まだあくまで「職人」であり「美術家」ではなかったのである。 ところが明治20年代になると、このような「職人」としての光雲のアイデンティティに変化が生じ始める。1889年、彼はパリ万博に展示するために鶏の木彫を作り、出品に先立って美術協会の展覧会に陳列するが、これが明治天皇の目にとまり、皇室により買い上げられる。その同じ年、光雲は岡倉天心に説得されて設立まもない東京美術学校の彫刻部門の教授となるのである。この場合も、光雲は岡倉に「お宅の仕事場でなさることを学校でして下されば結構」と言われ、しぶしぶ引き受けるのだが、この制作の場所の移動は、制作自体の意味の変化を伴わないわけにはいかなかった。彼は岡倉の手配で初めて奈良に出張し、古社寺の仏像から大きな印象を得る。そしてこの年から翌年にかけ、次々に第3回内国勧業博の審査員や帝室技芸員という役職にも就き、「彫刻などいうことは地に墜ちてほとんど見返られなかったにもかかわらず、今日、ゆくりなくもこうした光栄を得たこと」に感激していく。教職に就いた頃、光雲は学校では正服を着なければならないことにすっかり閉口しているが、「しまいには馴れて着て出」るようになってしまう。同じように、日本にも西洋並みの「彫刻」表現があることを証明しようとする明治国家の意図を強烈に受け、初めは「サッパリ分からない」と連発していた光雲も、やがては「日本美術」の「美術家」として自己を認識していくのだ。彼はその後、1893年のシカゴ万博に際しては、代表作の『老猿』を出品し、1900年のパリ万博では二つの作品で受賞をし、国内でも数多くの博覧会で審査員を務めていく。博覧会や美術展は、明治20年代以降の光雲のアイデンティティの主要な部分を形づくっていったのである。 高村光雲に限らず、程度の差こそあれ同様の変化は、明治20年代以降の博覧会の出品者や見物人の多くに生じていたと思われる。ここではその全体を示す余裕はないが、一例として、第3回内国勧業博での出品者の変化についてだけ言及しておきたい。これまで述べてきたところからも明らかなように、1877年と81年の最初の2回の内国勧業博では、出品者のかなりが政府の役人などの勧誘や依頼に促され、半ば動員されて列品に加わっていた。ところが90年の3回目の内国博となると、この出品者の態度に大きな変化が見られるのである。1890年1月1日の『読売新聞』は、最初の2回とこの3回目の博覧会の違いとして、「第一には従前の博覧会に比し其組織を大にし少くとも出品数五六割を増加せしむる事、第二には出品者に保護金を与ふるを廃したる事」の2点を挙げている。つまりこのとき、それまで出品者数を増加させるためにやっていた振興策を廃したのに、大幅に出品希望者が増加したのである。実際、明治20年代後半からの新聞広告には、広告される商品が国内外の博覧会で賞を得たことが頻繁に宣伝されていくようになる。博覧会が、自らの製品をナショナルな市場のなかで意味づけていく積極的な効果を持つという認識が急速に広まりつつあったのだ。こうして博覧会がつくり出す列品の空間は、市場のメカニズムと循環的に結びついていくのであり、またこうした結びつきが、博覧会の規模を拡大させ、またそれを全国各地に普及させてもいくのである。 |

【註】[1]宮永孝『文久二年のヨーロッパ報告』新潮社、1989年、芳賀徹『大君の使節』、中公新書、1968年などを参照。[本文へ戻る][2]The Illustrated London News. May 3, 1862.[本文へ戻る] [3]淵辺徳蔵「欧行日記」、大塚武松編『遣外使節日記編纂第三』、日本史籍協会、1930年、49—50頁、及びR・オールコック『大君の都』下巻、山口光朔訳、岩波文庫、1962年、202頁。[本文へ戻る] [4]園田英弘「日本イメージの演出」、吉田光邦編『図説万国博覧会史』、思文閣出版、1985年、143—144頁も参照。[本文へ戻る] [5]Mitchell, Timothy, Colonising Egypt, University of California Press, 1988, pp.1-33.[本文へ戻る] [6]Rydell, Robert W., All the World's a Fair, The University of Chicago Press, 1984, pp.38-71.[本文へ戻る] [7]Snodgrass, Judith,“The Representation of Japan at the Columbian Exposition”, 1989, unpublished.[本文へ戻る] [8]田中芳男・平山外信『墺国博覧会参同紀要』、1897年、11—13頁。[本文へ戻る] [9]佐野常民「博物館創立ノ報告書」、『墺国博覧会報告書』、博物館部、1875年。[本文へ戻る] [10]内務省博覧会事務局『第一回内国勧業博覧会場案内』、1877年。[本文へ戻る] [11]詳しくは、吉見俊哉『博覧会の政治学』、中公新書、1992年を参照。また、関連する議論として、Bennet, Tony. The Birth of the Museum, Routledge, 1995.[本文へ戻る] [12]沖縄県沖縄史料編集所『沖縄県資料 近代4』、沖縄県教育委員会、1983年、73—89頁。[本文へ戻る] [13]新聞雑誌、1872年8月、58号、『明治文化全集』第24巻、日本評論社、1929年、490頁。[本文へ戻る] [14]『読売新聞』、1877年8月2日。[本文へ戻る] [15]高村光雲『幕末維新懐古談話』、岩波文庫、1995年、122—125頁。[本文へ戻る] |

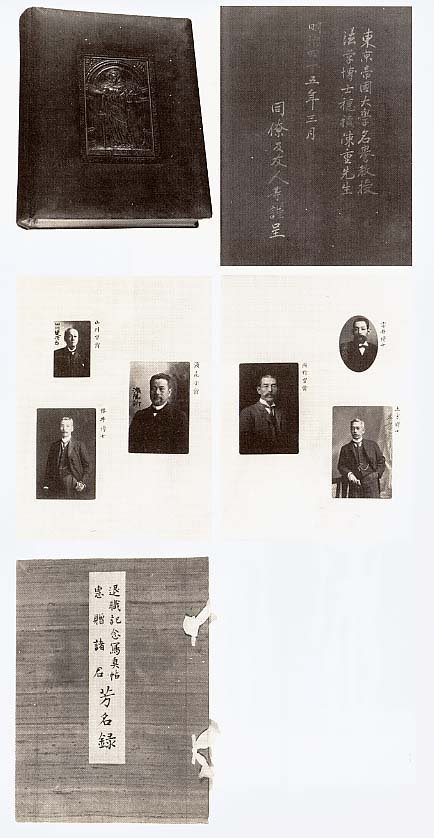

[東京帝国大学法学部]

119 『東京帝国大学名誉教授法学博士穂積陳重先生退職記念写真帖』 (明治45年3月同僚及び友人等謹呈)、明治45(1912)年、皮製に銀製プレート象嵌、縦40.0cm、横33.0cm、高12.0cm、法学部 穂積陳重(ほづみのぶしげ)は、明治・大正時代の法学者。明治14(1881)年から明治45(1912)年まで東京大学教授(法理学担当)をつとめ、草創期の法学部の中心を担ったほか、梅謙次郎・富井政章とともに明治民法を起草し、商法・民事訴訟法などの立法にも関わった。この写真帖は、退官にあたって同僚と友人から記念に贈呈されたもので、富井政章、岡野敬次郎、土方寧のほか、濱尾新、高橋作衛、中田薫らの名前も見える。(法学部) [東京帝国大学医学部]

120 光学顕微鏡、医学部一号機 ケース縦23.7cm、横27.5cm、高49.0cm、「壹番」「T.DENNISROCK & Co LONDON」の記載あり、総合研究博物館医学部門 顕微鏡は江戸後期に長崎の和蘭商館を通じてかなり輸入されている。しかしその多くは幕府献上品や諸大名所蔵品であって、蔵の中に保存されてきた。明治新政府による新医学教育制度の実施によって、解剖学教科では解剖学(肉眼解剖学)と組織学(顕微解剖学)が導入され、医学本科課程一年で解剖学と組織学の授業が行われた。本顕微鏡は明治初期にイギリスより輸入された最新型機種で高価であった。組織学実習時にはデモンストレーション用に使われた。(神谷)

121 胎児・幼児骨格六体一揃い交連骨格、総合研究博物館医学部門 121-1 胎齢22週、男、体高26.0cm 121-2 胎齢40週、女、体高36.0cm 121-4 生後3カ月、男、体高44.0cm 121-6 生後1歳4カ月、女、体高59.0cm 胎齢22周から1.4歳児までの全身骨格の発育過程を示す標本。ヒトでは頭蓋骨(脳)の発育が早く進行するので、胎児から幼児期にかけては頭部がかなり大きい。(神谷)

122 ユリウス・スクリバ先生の医療器具(七点) 明治22(1889)年購入、鋼鉄、フランス製、総合研究博物館医学部門 明治14年に東京大学に来任し、34年まで20年間にわたり外科学(一時眼科、産婦人科、皮膚科も兼任)を担当し、わが国の外科学の基礎を築いたドイツ人教師ユリウス・スクリバ(Julius Scriba)が治療に用いた外科器具類の一部である。(神谷)

123 脳の発生八体一揃い模式立体標本(木製台付) 蝋、医学部標本室 123-1 第4週/第4半週(標本番号1、2) 縦20.5cm、横42.0cm、高46.5cm 123-2 第5週(標本番号3、4、5)、縦20.0cm、横68.5cm、高44.0cm 123-3 3カ月の胎児(標本番号6、7、8)、縦20.5cm、横61.0cm、高42.5cm ヒト胎児の発育過程で、脳の形成を示した蝋模型である。脳は胎齢第4週より急に発育し複雑な発育過程を示す。胎齢第3週目から第10週目までの胎児の完全連続組織標本を整え、各切片を顕微鏡下で観察し、その所見を一定の倍率で忠実に描写した図版を作成し、これを連続させて復構完成させた教育標本である。(神谷)

124 心臓の発生十二体一揃い模式立体標本(木製台付) 蝋、縦21.0cm、径8.0cm、医学部標本室

[参]東京帝国大学医学部解剖標本室。脳の発生を示す標本が並べられている。『医学部卒業アルバム1911—1916』(大正4年より)

125 延髄と中脳の神経核および神経繊維の走向(ガラスケース入、二台) 蝋と鉄、木、縦45.0cm、横87.5cm、高37.5cm、「Die Faserverlaufe und die kerne des Mitterhirns und des Verlangerten Markes eines Neugeborenen 備考 新生児、模型 解剖学教室」のプレート付、医学部標本室 脳の延髄および中脳の前面からは多数の脳神経が出ており、内部にこれらの神経細胞体の集合(神経核)をもっている。また、せまい延髄の内部には自立性機能に関与する呼吸・嚥下・心臓の運動.唾液や涙の分泌などを調節する多数の重要な神経核がある。これらの複雑な構造を連続組織標本に基づいて復元し、立体的に拡大して作製されている。(神谷)

126 蝋細工四体(含脚付きガラスケース二台) フランス製、ケース縦60.0cm、横160.0cm、高94.5cm、医学部標本室 126-3 頭頸部のリンパ系統 縦27.0cm、横45.0cm、高17.5cm 126-4 胃・肝臓等のリンパ系統 縦44.0cm、横44.0cm、高5.0cm 脈管系は血管とリンパ管からなる系統で、体内に液体(血液とリンパ)を循環させる輸送路であるから循環系とも呼ばれる。血管は脈拍を計ったり、静脈注射などで直接触れることができるが、リンパ管壁は非常に薄く細いので、部位によっては肉眼的に確認が困難である。ここに展示されている模型は、遺体の末梢細リンパ管から水銀を注入して立体的に剖出し、これを蝋で鋳型をとり復元し精巧な蝋模型である。体内にくまなく張り巡らされているリンパ管とリンパ節と、各部位の血管や臓器なども正確に整えられている。(神谷)

127 天然痘ムラージュ模式標本、大正時代 蝋製、長安周一製作、長45.0cm、幅15.0cm、高6.0cm、医学部標本室 128 狸紅熱ムラージュ模式標本、大正時代 蝋製、長安周一製作、長47.0cm、幅22.5cm、高13.5cm、医学部標本室 127,128[参1]東京帝国大学医学部皮膚科ムラージュ室、『医学部卒業記念アルバム 1911—1916』(大正4年)より 129 角皮模式標本 蝋製、伊藤有製作、縦25.5cm、横38.5cm、厚13.0cm、総合研究博物館医学部門 西洋では古代ローマ時代から死者の顔を型どり(ムラージュ)し、それを蝋製のマスクとして保存するという風習があった。ミツバチの巣から得られる蝋すなわち蜜蝋はそのための格好の素材であり、こうした伝統がルネサンスに誕生した近代医学にも応用されることになる。イタリアではロドヴィコ・カルディ(1559—1613)が蝋細工の技術を用いて1600年に最初の人体模型を製作している。ガエターノ・ジューリオ・ズンボ(1656—1701)はこの技術を解剖学模型の作製に用いている。フィレンツェ大学附属博物館「スペーコラ」には、有名なアンドレアス・ヴェサリウス(1514—19年)の解剖図譜を彷佛させるズンボの蝋製解剖学標本群が残されている。18世紀にはエルコーレ・レルリ(1702—1766)やクレメンテ・スッシーニ(1754—1814)などによって多くの医学用標本がフランスやイタリアで造られている。蝋細工標本の技術は明治30年代にフランスからもたらされた。 一方、蝋を人体の型どりに用いて作るムラージュは皮膚科疾患の記録として有用であった。とくに、現在のようにカラー写真やコンピュータ・グラフィックスによる記録保存が実用化される以前においてはそうである。ムラージュは患部から直接石膏の雌型を取り、これにパラフィンと蝋の混合物を流し込み原型を得て、それに彩色を施したものである。明治31年から大正15年に医学部皮膚科学教授を務めた土肥慶蔵(1866—1937)はドイツ留学時代に医学教育におけるムラージュの有用性を認識し、それを国内にもたらし、長安周一や伊藤有などムラージュの名匠を育てた。 展示品のなかの「天然痘ムラージュ」は、1980年の根絶宣言を以て病気それ自体が地球上から完全に駆逐されているため、こうしたムラージュ標本を通してしかもはや症状を観察することができない。東京大学には、ほとんど見られなくなった珍しい疾患を記録したムラージュが約500点残されている。(神谷・西野)

130 義装具 昭和初期、人工素材に金属、皮、総合研究博物館医学部門 130-1 コルセット(三点) 130-2 股・膝関節免荷固定装具 130-3 義足 130-4 作業義手と装飾義手(三点) 18世紀以降、武器の飛躍的な性能の向上にともない、各地での戦争は不幸にして多くの犠牲者をだした。体肢の一部を失った人びとの日常生活へのリハビリ、社会復帰を目指した補助具、および主に整形外科領域での症例において患部の固定補助具として、各種の器具が開発され、治療に用いられてきている。今回の展示品は昭和初期に用いられていた胸部固定具・義手・義足である。(神谷)

131 国産義眼製造模型(六点、ガラスケース入) 昭和6(1931)年、径6.5cm、総合研究博物館医学部門 昭和6年に厚澤銀次郎が作った義眼製作模型である。中泉行正の指導の下に工夫を重ねオーダーメイドの義眼制作法に成功した。これによって美容上の効果は進歩した。これ以降、戦傷の増加などによる需要の増加に対応していく。(神谷)

132 高橋勝蔵『田口和美先生像」(額装) 明治27(1894)年、キャンヴァスに油彩、縦75.0cm、横54.0cm、額縦114.0cm、横94.0cm、画面左上隅に「高橋勝蔵写明治廿七年」の年記あり、医学系研究科庶務掛 高橋勝蔵(1860—1917)は現在の宮城県亘理町の生まれだが、明治4年に伊達家の開拓団に加わり北海道に移住した。その後、日本画家を志して上京、明治18(1885)年にはアメリカに渡り、カリフォルニア・デザイン学校で学んだ。サンフランシスコ共進会でたびたび受賞した。明治26年に帰国し、東京芝に芝山研究所を開設、翌27年の明治美術会では滞米作品を公開して注目を浴びた。油絵といっしょに展示した水彩画が、当時の美術界に新風を吹き込んだようだ。第3回文展に『桃』、第4回展に『甲州葡萄』が入選している。晩年は北海道に戻った。(木下) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |