日本の機械工学教育

チャールズ・ディキンソン・ウェストを中心に

|

鈴木一義 国立科学博物館理工学研究部 |

1 はじめに本郷にある東京大学工学部の構内の一角に、C・D・ウェスト(Charles Dickinson West)の胸像が建てられている。彼は、そのすぐ近くに銅像のあるJ・J・コンドル(Joseph Josiah Conder)と同じく、工部省工学寮を廃して新設された工部大学校の教師として明治15(1882)年に来日した、いわゆる御雇外国人である。ウェストは機械学、コンドルは造家学(現在の建築学)を担当し、ともに日本で逝去するまで長く我が国工学教育及び産業の育成指導に当たったのである。彼らの銅像は、彼らの学恩に対する教え子たちの感謝の形として建てられた。 本論ではウェストの足跡を概観しながら、彼が亡くなる明治41(1908)年頃までの我が国の機械工学教育の形成過程について見ていく。 2 来日前のウェストと工部大学校ウェストその人の来歴については、『明治文化発祥記念誌』(1924年)や『旧工部大学校史料』(1931年)などに概略的なものがあり、その出典は東京大学に残されている『雇外国人教師・講師履歴書中巻第一冊』や外務省外交史料館にある「外国人叙勲雑件英国人之部」(『明治期外国人叙勲史料集成」第3、第4巻、思文閣出版に採録)のウェストについての履歴であろう。この他、『機械学会誌』(第10巻第18号、明治41年2月)に井口在屋のウェスト追悼文がある。最近では『日本機械学会誌』の第710号(1978年)と第740号(1980年)に東京大学工学部教授北郷薫が明治初期の工学教育に関する論文のなかでウェストについて触れ、また『日本の機械工学を創った人々』(オーム社、1994年)でもウェストが紹介され、工学関係者による再評価も行われ始めている。 まず来日後にウェストが行った教育の背景を知るために、来日以前の彼の経歴を前記の資料から概観しておこう。 チャールズ・ディキンソン・ウェストは1847年にアイルランドのダブリンに二男二女の長男として生まれた。父はセント・パトリック寺院の長老であったという。1865年にダブリン大学トリニティ・カレッジに入学した彼は物理学実験などに優秀な成績を示し、卒業後さらに工学校の課程に進み、ここでも首席で卒業証書を得、合わせて実験重学董学は力学のこと)や物理学、化学採鉱学、地質学の修了証書も受けている。 1869年に大学を卒業し、英国ベルケンヘット製鉄場で見習いとして3年間働いた後、2年間雇員として業務に当たった。井口の追悼文によれば、ベルケンヘット製鉄場は造船所であったようで、ウェストの造船の知識は実務上のものとして、この時に得られたものであろう。東京大学工学部機械工学科図書館に、ウェストの蔵書が同僚であったコンドルからの寄贈として保管されている。この中に、1870年のカレンダーを張り付けた携帯用便覧(Burgh's Practical Rules for Steam Engines & Boilers 1868)がある。この時代に彼が利用したものと考えられ計算式の書き込みが数カ所にあり、また便覧の最初には彼自身が直筆で序文を書き込んでいる。彼の他の蔵書にはほとんど書き込みがなく貴重と思われるので、少し長いが書き写す。ただし、ウェストの文字は非常に読みにくかったと彼の授業を受けた生徒も回想しているとおりで[1]、間違いはご容赦願いたい。 Preface by C.D.West The rules in this pocket-book are wildly absurd. Mr. Burgh does not seem to know how to make correctly the simplest culculation in mechanics. He does not know enough algebra to express a formula in an intelligible manner. In making an empirical rule from practice, he does not know how to go about it or to distinguish clearly between the constants & variables. The English of his book is ungrammatical & badly expressed. In short, anything good in the pocket-book is "clibbed", & all Mr. Burgh original work in it is "bosh". というもので、要するにBurghの便覧にある公式や数値は彼の経験を通して導かれたものではない。取るに足りないどうしようもないものだと断じているのである。何とも手厳しい序文であるが、彼自身が現場で実務を遂行する上で、便覧の重要性を実感していたからの言葉であろう。この便覧の他に、やはり書き込みのある便覧(Molesworth's Pocket Book of Engineering Formulae)が改訂版(1863年、71年2冊、82年)も含め4冊蔵書中にあり、ハンドブックや便覧は残された全蔵書約240冊中に20冊もある。 ウェストの来日した明治15(1882)年に卒業し、同じ機械科の教壇に立った井口在屋は『いのくち簡易表』(明治35年、工業雑誌社出版)を重用していたという。これは彼が行っていた水力学の講義などにおいて、設計上たびたび使用される数字の表を集めて薄いポケット・ブックを作り、学生らが井口簡易表と呼んでいたものの出版であった。彼はこのようなものの必要性を常々、学生に説いていたというが、明治32(1899)年に出版した携帯用便覧『袖珍機械工師必携』(丸善)はその序文に、「元来機械製図に従事する者又は鉄工所等に在りて日常業務に鞅掌し精細の算式を立つる能はさる者の為に諸機械の強弱及其製作割出法等を容易に知らしめんとして編纂せしものなれは可成的煩を避け簡を採るを主とせり……」と実務技術者に向けた意義を述べている[2]。在屋の必携は蒸気機関関係を中心としたもので蒸気線図も掲げられている。前述の在屋のウェスト追悼文には、ウェストの著述に複式蒸気機関の蒸気分配や圧力変化などを計算し、線図にする方法があったと記しているが、実務経験のない井口在屋であれば、必携を著すことにウェストの影響が思われるのである。 その後ベルケンヘット製鉄場を辞した彼はブラウンス社に転職し、ここで鋳鉄業や工学上の実地経験を積み、1877年に共同経営で蒸気機関や諸機械製造の会社を興したが、健康上の理由で事業から身を引いた。 明治15年、工部大学校からの招聘に応じたウェストは、機械工学の教師として同年6月に来日したのである。「雇外国人教師・講師履歴書」には、来日のこの年彼は推薦されてインスティチューション・オブ・メカニカル・エンジニール(英国の機械学会)の会員になる名誉を得ていたという。 さて、ウェストが勤務することになる工部大学校は、明治10(1877)年に工部省工学寮が改組されたものである。工部大学校以前の工学寮についてここで簡単に記しておこう。 工部省工学寮は明治3(1870)年に設置された工部省の工部大丞山尾庸三が「本省所管ノ諸工業ハ本邦未曾有ノ技術ニシテ之ヲ拡張セント欲セハ先ツ人材ヲ育成セサルヘカラス[3]」として、明治6(1873)年に設立された工業教育機関である。 この建議の出された翌5年に工部大輔伊藤博文が岩倉使節団の副使で欧米に渡った際、工学寮の都検(後の教頭)及び教師の選定、雇い入れが託された。伊藤は同年7月にロンドンに到着し、旧知のマセソン(H.M.Matheson 幕末横浜英一番館にあった商社の代表者で当時英国に帰国していた)の協力の下にヘンリー・ダイヤー(Henry Dyer)を都検とし他4名の教授と2名の助手[4]を雇い入れることに決定した。ダイヤーと初期工部大学校については、三好信浩(『ダイヤーの日本』、福村出版、1989年)や北正巳(『工部大学校都検ヘンリー・ダイヤー(ザ・ヤトイ お雇い外国人の総合的研究)』、思文閣出版、1987年)らの詳細な著述がある。 明治6年6月、伊藤の専断により英語と製図担当の2名を増員し9名が来日した。都検のダイヤーは極東の地日本において、英国伝統の徒弟制度にみる実践的訓練とヨーロッパ大陸の理論教育を調和させた新しいエンジニア教育の実現を考えていた。それは殖産興業をあらゆる面で推し進めようとしていた明治政府の意向とも一致するものであった。同年8月、ダイヤーの考えを全面的に受け入れて工部省工学寮が開講された。当時の入学希望者は旧幕時代の職業観によりそれほど魅力のあるものではなかったようであるが、政府の肩入れにより官職への就職が有利であることや、明治政府反主流派の藩閥関係者らの師弟にとって殖産興業のリーダーは活路のひとつであった。83名の志願者に対して試験がなされ甲乙各20名の入学が許可され、予科2年、専門科2年、実地科2年の計6年を修業年とした全寮制のエンジニア教育がスタートした。それは月曜日から金曜日まで、朝6時に始まり夜10時まで授業に拘束され、毎週土曜日には各科目順番に試験が行われる厳しい学生生活であった。 この予科2年の教養課程を工学寮小学校と称し、専門課程への進級にあわせて大学校の建設が進められ、その落成に伴って明治10年1月11日、工学寮は廃止され工部大学校(Imperial College of Engineering)と改称されたのである。年度は4月から9月までを夏期、10月から3月までを冬期とする二期制であった。専門科は土木学、機械学、造家学、電信学(電気工学)、実地化学及び冶金学、鉱山学の六科(明治10年3月改正の「工部大学校学課並諸規則」による)とし、ウェストが来日するまでの機械学の担当はダイヤー(明治6—15年)と助手のコウレイ(G.Cowlay 6—11年)、ペリー(John Perry 8—12年)、アンガス(W.H.Angas 11—14年)であった。 この予科が終了し工部大学校での専門課程が始められた明治10年、修学中の生徒に国からの初仕事が飛び込んできた。この年九州で西南戦争が起こり熊本城が孤立したため、その連絡に気球を用いる案が出され、工部大学校の生徒にその試作が命じられたのである。電信科1期生の志田林三郎と二期生岩田武夫が設計を行い、木型・気球製作を機械科2期生原田虎三と安永義章が、球皮気密・水素ガス製造を化学科1期生の高峰譲吉と森省吾が担当し、寝食忘れて取り組み、2週間後直径約2メートルの気球が完成し飛行にも成功する。外人教師の助けもあったと思われるが、岩田の手記ではすべて自分たちでやったという[5]。 工部大学校は明治12(1879)年11月に初めて卒業生23名を世に送り出した。このうち11名が翌13年に官費海外留学を命じられている。機械学からは5名の卒業生があり、首席の高山直質と次席の三好晋六郎が留学し、帰国後の明治17年に2人とも助教授として高山は機械学、三好は造船学でウェストとともに母校の教壇に立つことになる[6]。 3 来日後のウェストと工部大学校そして工科大学ウェストは、明治15(1882)年6月に職務を終え帰国したダイヤーと入れ替わりの機械学教師として来日する。来日直前の4月には、機械学科に造船学が増置され[7]、ウェストはこの初代教師も担当することとなった。 明治18年4月に学課並諸規則が改正され、専門学科は土木学、機械工学、造船学、電気工学、造家学、製造化学、鉱山学、冶金学の八科に分けられた。ウェストは引き続き機械学及び造船学の教師を務めた。この年の教程が残されており、ウェストの担当が分かる[8][9]。[表1]

ウェストは機械学科及び造船学科の生徒を中心に、「蒸気機関・機械学」「機械及び造船図学(製図学)」「機械工学」「造船学」を教授している。ウェストの一週間の講義時間を合計すれば、夏期で3年生分20時間、4年生分3時間の合計23時間で週5日として1日あたり4.6時間、冬期は3年生分21時間、4年生分30時間半の合計51時間半で1日あたり10時間以上にもなる。交代で授業したものもあるが、この他毎週土曜日には試験があったわけで、彼自身かなりハードな講義を行っていたことが分かる。もっとも、授業を受ける生徒はそれ以上であったろうが、ウェストは研究よりも教育者としてその使命を感じていたと思われる。 ウェストが多数の時問を担当した製図学は、彼の講義ノートのなかにベルケンヘット製鉄場にいた頃、彼自身が製図した素晴らしい図面が残されていることからも得意であったことが分かる[91]。また設計製図はエンジニアにとって、総ての知識が試されるものであり、実務経験者のウェストが重視したのは当然であろう。明治35(1902)年卒業の内丸最一郎がウェストの製図の授業の思い出を語っている。 「一年生では弁やコックから始まり、工作機械のスケッチをして製図した。図面にはすべて墨入れをし、構成材料を指示するために、絵の具を塗って色分けした。たとえば、軟鋼材には薄赤色を塗り、鋳鉄材には灰色を塗り、黄銅材には黄色を塗っていた。そして一年の終わり頃には、ホイストやチェーンブロックなど簡単な機械を設計し、製図する程度であった。二年生になるとウェスト先生がイギリスの雑誌の口絵に載っている機械の写真を切り取り、これを設計させたが、その際学生の各々にそれぞれ異なる問題が課せられた。当時機械工学科の学生総数は、船舶機関専修学生も含めて二十六、七名であった。ウェスト先生は毎日製図室に入ってこられ、各学生の製図を交互に指導した。かくして、各学生に機械はいかにして設計するかを教えられた[10]」。 各自の能力にあわせた懇切丁寧な指導がウェストの真骨頂であった。彼を評する言葉には、彼の人柄やその指導の素晴らしさを挙げるものが多い。 「ウエスト先生の薫陶を受けし所の学士は事業に適切なる知識を有し国家に対して極めて有用の器たる者少なからず、特に現今我帝国海軍に職を奉し枢要の地位に立てる技術官を初めとし東京長崎神戸大阪等に於ける造船場及び機械工場の技術員中ウエスト先生の教導啓発を受け現今造船業機械業に従事せる者約五百名あり、他の工業に従事せる者を合すれば約一千三百余名に達すべし[11]」。 明治18(1885)年に機械学科を卒業した進徑太は、その卒業製作でウェストの指導設計により実験用蒸気機関を製作したという。進徑太は大学卒業後、欧米に留学、明治21年帰国してから石川島造船所に入社、同社の取締役兼技師長を務めた後、明治34(1901)年に同所を辞して事務所を設置、民間育成及び工学発展に尽くしている[12]。ウェストの影響、足跡に通じるものが感じられる。 さて明治19(1886)年、工部大学校は帝国大学令により工部省所轄から文部省所轄となり、東京大学工芸学部と合併され東京帝国大学工科大学となった(その前年工部省は行政大改革によって廃止されている)。学科は土木、機械、造船、電気、造家、応用化学、採鉱冶金の七学科とし、修業年限は下級学校が整備され予科を省きうる状況ができたとし、専門のみ3年間に設定された[13]。 合併先の東京大学工芸学部は合併前年の明治18年に理学部より分離したものである。すなわち、旧幕府時代から続いた開成学校が明治7(1874)年に東京開成学校となり、さらに明治10(1877)年に医学校と合併して東京大学となった。東京大学には法、文、理及び医学部が置かれ、理学部には化学科、数学・物理学・星学科、生物学科、工学科(最後の4年次に土木学と機械学を専攻)、地質及び採鉱学科の五学科があり就業年限は4年で、工学より江戸以来の理学的な色彩が強いものであった。明治7年に開成学校時代の化学、工学(機械工学)を担当したワグネル(Cottfried Wagener)などが、新設された製作学教場で実質の技術指導も行おうとしたが、「専門学校としての体面を得たるものにあらざるべし[14]」と明治10年に廃止されたのはこのような理由によるものだろう。ワグネルのこの実業教育はその後、東京職工学校(現在の東京工業大学)で実現されることになる。合併前の東京大学工芸学部の機械担当教師は、スミス(Robert Henry Smith)と有名なユーイング(James Alfred Ewing)であったが、明治16(1883)年にユーイングが帰国して後は、卒業、留学、帰国した卒業生が教師となっていた。 合併によって帝国大学工科大学が設置されたとき、外国人教師は鉱山学の、ミルン(John Milne)、機械工学及び造船学のウェスト、応用化学のワグネル、造家学のコンドルのわずか4名で、邦人教師の数は18名であった。工科大学の学長には東京大学理学部出身の古市公威(土木)が、教頭心得には工部大学校出身の志田林三郎(電気)があたり、機械工学及び造船学の担当教師にはウェストの他、開成学校出身の谷口直貞教授(機械)と山田要吉教授(機械)、三好晋三郎教授(造船)、井口在屋助教授(機械)が任ぜられた。明治26(1893)年には体験的に不十分ながらも学科講座制が敷かれ、機械工学科と造船学科は各二講座となった。機械工学第一講座は真野文二教授が担当し、第二講座をとりあえずウェストが担当することとなった。造船学科は第一を三好教授が、第二を寺野精一助教授で開講された[15]。その後もたびたび新たな邦人教師の任命や、学科に変更が加えられていく。特に軍事的な要望が多く反映されるのは時代の流れであった。 明治30(1897)年には、造兵学科と火薬学科が加えられて九学科となり、機械工学科中には舶用機関の専修科目が設けられ斯波忠三郎助教授が担当し、明治39年には第二講座が増設され加茂正雄助教授が担当した。ウェストは機械学科中の舶用機関科目も担当した。舶用機関学科は、ウェストの亡くなる明治41(1908)年に専修課程として独立している[16]。 ところで、ウェストは明治15年に機械工学科の担当として来日して以来、明治41年1月10日に亡くなるまで邦異邦を問わず最も長くその職にあった一人である。彼は機械科のすべてを知っていたであろうと思われるが、『明治工業史 機械編」(1930年、56頁)に明治15年に工部大学校にオットー瓦斯機関が初めて購入され、実験に使用されたとある。オットー瓦斯機関は今日の内燃機関の原型である。その機関の運用実験担当は、当時の陣容からしてウェストであったと思われる。 実はこの時期のものと思われる動力機関3台が昭和12(1937)年、当時東京帝国大学工学部長であった平賀譲から現在の国立科学博物館に寄贈されているのである。 3台の動力機関は、イギリスのクロスレー社の製作によるオットー・ガス機関、トラスティー社の石油機関、ヘイワード・タイラー社のスターリング機関である。 クロスレー社のガス機関は、炎の直接着火方式や、吸気部のスライドバルブ方式を持った初期のオットー・ガス機関である。銘板には「CROSSLEY BROTHERS LIMITED MANCHESTER.」とあり、製造番号九五一五番となっている。現在もイギリスに残るクロスレー社からの返答によれば、「当社の記録によると、エンジン九五一五号機は、回転数は不明だが6馬力の4サイクル・ガス機関である。1886(明治19)年六月末、ロンドンのD・W・ベルが横浜に輸出するために供給されている」ということであった。また、イギリスのマンチェスターにある科学技術博物館に一五一〇四号機が、ドイツのクロックナー=フンボルト博物館には、同種の四一一〇号機のクロスレー社製ガス機関が保存されていることも分かった。知られる限りでは、現存するものでは世界で二番目に古いものということになる。 トラスティー社の石油機関は、トラスティー社自体が既になくなっており、その詳細を知ることができないのであるが、1890(明治23)年頃にイギリスのスチュアートによって考案された焼玉方式を採用した4サイクル石油機関と思われる。この焼玉方式はシリンダーの一部に石油の蒸発器を取り付け、爆発の熱によって石油の気化と点火を行うものである。始動時には外部につけたトーチランプを使用する。トラスティー社の機関は「TRUSTY ENGINE WORKS CHELTENHAM ENGLAND NO.673」とあり、輸入代理店としてこの時代に活躍した高田商会のロンドン支店の銘板も張られている。 スターリング機関は「HAYWAED TYLER & CO PATENT REMOVABLE FURNACE」と銘板にある。同社によると「このタイプのエンジンは、1877年にヘイワード・タイラーが、特許を持っていたA・K・ライダーからのライセンス生産によって製造されはじめた。1886年にはシリンダー材料とその交換に関する炉壁ケースの改良で特許を申請した。博物館のものはこの改良形のもので、1890年頃に製造されたものであろう」との返答を得た。また、ピストン・サイズから0.5馬力であることも分かった。大正元(1912)年に学界、工業界あげて編纂された『工業大辞書』にこの現存するヘイワード・タイラー機関と全く同じ外燃機関のデータがある。これを書いたのは明治38(1905)年に工科大学を卒業して機械工学助教授となった竹村勘吾で、後に内燃機関学の担当教授になったが、彼のデータはこの実物からとったものだろう。 以上の3台の動力機関が欧米でも蒸気機関全盛の時代にウェストによって英国より購入、実験に供されたのであれば、後の内燃機関の発展を考えても先進的な彼の功績は大きいといえよう。ウェストは、先に挙げた寄贈蔵書中に内燃機関関係の図書数冊(例えば、A Practical Treatise on Modern Gas and Oil Engines. 2nd ed. 1897)を持っており、熱力学の講義の延長でガス及び石油機関などの内燃機関についても触れていたと考えられる。東京大学工学部機械科三科図書館に残されている工科大学卒業論文中、内燃機関に関する論文で最も早いのは、明治28(1895)年の湯浅藤市郎の「Petroleum Engine」であり、同29年の横井実郎の「Practical Oil Engine」、同30年の城与三郎「On Gas Engine」、同33年の根岸政一「Some notes on Oil Engine」と続く。『東京帝国大学学術大観 工学部航空研究所』(1944年、102頁)によれば、明治40年頃から内丸最一郎が内燃機関の講義を蒸気機関の補足として始めたとされるが、内丸最一郎は明治35(1902)年の卒業で、卒業論文のテーマは「Graduation Paper on Centrifugal Pumps」すなわち渦巻きポンプについてであった。これらの卒論や現存する内燃機関と外燃機関を考えれば、日本の蒸気機関以外の動力機関に関する講義、実験はウェストを初めとする方が妥当と思われる。 このようなウェストの熱心な教育のなか、ウェスト自身をとりまく状況は大きく変化しようとしていた。帝国大学が設置された時期以降は、工部省が廃止されたが如く、御雇外国人の指導による国中心の産業育成期が終わり、自国民間産業の自立が始まった時代であった。帝国大学設置はそれに歩調を合わせた大学改革だったのである。最初の機械工学教授となった真野文二が、明治44(1911)年に機械学会において行った「技術の教育に就いて」という講演で、明治30年までは工業技術者の需要に応える学校は明治19年に東京帝国大学工科大学、明治30年に京都帝国大学理工科大学、明治44年に東北帝国大学理科大学、九州帝国大学工科大学ができ、私立の専門学校としては早稲田理工科大学、明治専門学校の2校としている。また職工の実業教育においても明治14年の東京職工学校を最初に、当時35校を数えることを述べている。そこで教える教師はほとんどが邦人であり、学術教育の面での知識はまだ欧米にまったく頼りっきりであったものの、人的な自立はこの時期急速に進んだのであった[17]。 このような状況のなか、ウェストの帝国大学での役割も、工部大学校時代に比べ必然的に小さくなっていったと思われる。明治21(1888)年には石川島造船所において、自身の娯楽用に「浪人(井口在屋は追悼文で「大名」としている)」と名付けた本邦初のヨットを建造している。教え子の進徑太に依頼したものであろうか[18]。ウェストは、そのヨットで横浜、浦賀、三崎の沿海を周遊して楽しんでいたという[19]。講義時間も減っていったはずであり、その寂しさを紛らわせるためであった気がしてならない。 4 おわりにダイヤーが理想をかかげて設立し、ウェストが引き継いだ日本の工学教育、特に機械工学のエンジニア教育は、ともかくは「近代日本の奇跡」と称されるほどの成功をおさめたとされてきた。しかし近年、その目指してきた方向が今後も正しいのかは、多く疑問も呈されている。当時工部大学校、工科大学に集った学生は、開成学校の教壇に立ったグリフィス(William Elliot Griffis)が「明るく、活発で、熱心であり、しかも誠実にして実直」であり、「日本人学生は西洋人学生に劣るものではあるまい[20]」というように教えやすく優秀であったと思われるが、またその一方で、工部大学校教師ディクソン(William Gray Dixon)が「彼等は知識は即ち総ての徳なりてふ誤想を抱き、是が為めに大多数のものは全く唯物主義者なり」と評するものでもあった[21]。 研究よりも教育を使命としたウェストは、教え子たちを果たしてどのように見ていたのであろうか。彼の死後、ウェストの妹から機械工学科に研究費並びに優等者の学資補助の基金が寄贈された[22]。死後も続いたウェストの日本への想いは、学生たちにどう伝わったのだろうか。青山墓地にある彼の墓は、現在日本機械学会がその管理を行っている。明治30(1897)年に、ウェストも会員であった英国の機械学会を目標に彼の教え子等が設立した機械学会は、明治32年彼を名誉会員に推薦していた。彼の胸像も機械学会の会員が中心となって建てたものである。しかし、35歳で来日し、以後25年の歳月を日本の工学教育に捧げたウェストの評価は、大正4(1915)年にダイヤーやコンドルら10人の外人教師が、日本の工学発展に功績ありとして工学博士会の推薦で工学博士を授与されたその中に選ばれるものではなかったのである[23]。 資料の提供では東京大学工学部機械工学科三科図書館の滝沢正順氏、日本機械学会事務長高橋征生氏らにお世話になった。記して謝意を表する。 |

【註】[1]日本の機械工学の開拓者・井口在屋一」、『技術と文明』第1巻第1号、1984年、69頁。[本文へ戻る][2]『幕末・明治における理工学書解題』、日本機械学会、1996年、59頁。[本文へ戻る] [3]『明治前期財政経済史料集成 工部省沿革報告』第17巻(復刻)、原書房、1979年、7頁。[本文へ戻る] [4]『旧工部大学校史料』、1931年、74頁。[本文へ戻る] [5]竹内正虎『日本航空発達史』、1940年、260—263頁。[本文へ戻る] [6]『旧工部大学校史料』、1931年、184—153頁。[本文へ戻る] [7]『旧工部大学校史料』、1931年、143頁。[本文へ戻る] [8]『旧工部大学校史料』、1931年、254—347頁。[本文へ戻る] [9]『日本の機械工学の開拓者・井口在屋一』、『技術と文明』第1巻第1号、1984年、60頁。[本文へ戻る] [10]「思い出話」、『機械学会誌』第71巻第595号、1968年。[本文へ戻る] [11]「故チャールズ・デキンソン・ウェスト先生の伝」、『機械学会誌』第10巻第18号、1908年。[本文へ戻る] [12]『大日本工学博士録』、1930年、74頁。[本文へ戻る] [13]『東京帝国大学50年史 上冊』、1932年、1010頁。[本文へ戻る] [14]『東京帝国大学50年史 上冊』、1932年、332頁。[本文へ戻る] [15]『東京帝国大学50年史 上冊』、1932年、1271頁。[本文へ戻る] [16]『東京帝国大学50年史 下冊』、1932年、285—291頁。[本文へ戻る] [17]「技術者の教育に就いて」、『機械学会誌』第15巻第26号、1912年。[本文へ戻る] [18]『明治工業史 造船編』、1925年、229頁。[本文へ戻る] [19]「故チャールズ・デキンソン・ウェスト先生の伝」、『機械学会誌』第10巻第18号、1908年。[本文へ戻る] [20]『御雇教師グリフィスの見た明治初年日本の教育(世界史のなかの明治維新)』、1973年、329頁。[本文へ戻る] [21]『外国人の見た日本の教育(世界史のなかの明治維新)』、1973年、227—228頁。[本文へ戻る] [22]『東京帝国大学50年史 下冊』、1932年、1294頁。[本文へ戻る] [23]『大日本工学博士録』、1930年。 [本文へ戻る] |

[チャールズ・ディキンソン・ウエストの遺品]

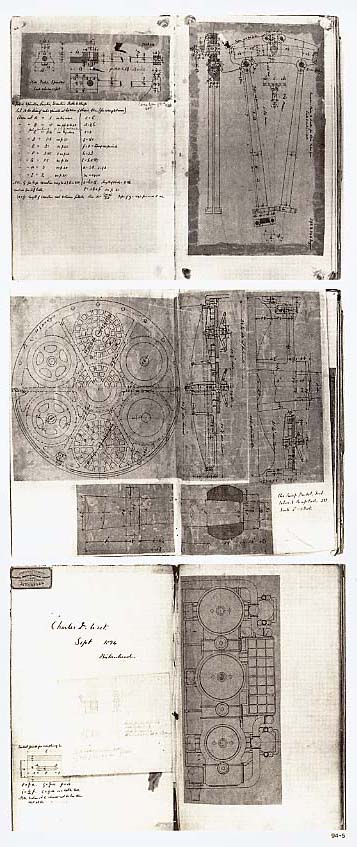

94-5 ノート 明治7(1874)年9月、縦32.2cm、横20.0cm、「Sept 1874. Birkenhead」の記載あり、彩色した図版あり、表紙に「No.1」の紙片が貼付、工学系研究科機械系三専攻図書室 [工科大学機械工学科]

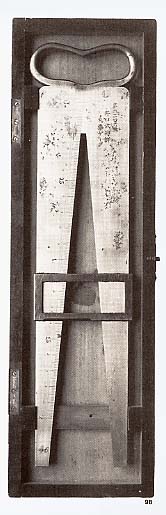

98 井口式特許丸棒ゲージ(ケース入) 明治29(1896)—大正2(1923)年頃、金属、機械工学教授井口在屋製造、縦34.0cm、横12.0cm、高3.0cm、ケース縦37.0cm、横12.0cm、高3.0cm、「第六二四六號井口式特許丸棒ゲージ」の記載あり、工学系研究科産業機械工学

101 カット・スピード・メータ(2個) 金属、縦13.0cm、横2.5cm、高6.2cm、ケース縦18.0cm、横14.5cm、高5.5cm、備品番号「工實るノ五二」の木札付、「故工學士原三一君紀念 明治四十四年四月寄贈」の記載あり、工学系研究科産業機械工学 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |