レプリカを用いた考古遺物の解析

|

丑野毅 大学院総合文化研究科・文化人類学 |

|

考古学にとって、レプリカとはどのような関わりにあるのだろうか。 レプリカ—原資料から型を写して作成した複製品という意味で、希少な存在の遺構や遺物を現物と寸分違わない姿形を再現してより多くの人々に公開し、観察や研究の資とする目的に供される。というのが従来からの活用法であり、これからも変わることなく続けられる利用法でもあろう。 ここで採り上げるのは、利用者が貴重な資料の代用品として複製品を観察するという消極的な意図としての利用ではなく、レプリカをもっと幅広く積極的に扱える資料として活用を図ることである。存在する資料はもとより、実際には失われてしまった資料に対してもレプリカの作成を試み、それを観察・分析研究の対象資料として、モノの分析を研究の支えとする考古学の成果を、より正確にかつ深く進めるための手段としてレプリカを利用することである。 考古学と資料考古学はその直接的な研究対象を、環境まで含めた遺跡・遺構・遺物に求めている。そうした理由から、遺跡の発掘調査ではより進んだ方法・技術を取り入れながら細心の注意をはらって取り組まれている。人々にとって住みやすい場所は、社会の変化や生産活動の変化に伴って変化していくものの極端な違いはなく、彼らの生活した場所は何回にもわたって住まわれていくことが多い。結果的には遺跡として何枚にも重なった層となった状態でわれわれの目に触れることになる。 発掘は周知の通り、掘ることによって資料を検出していく作業であるから、どれだけ注意を払って記録を採ったとしても、目に触れにくいものや意識の中に希薄であった事象などが取りこぼされたものとして、一掻きごとに周りの事物とともに破壊され情報は失われていく。層位的な重なりを持つ遺跡では古い時代の調査を進めるために、それを覆っているより新しい時代の事物は壊さざるを得ない。最近の考古学調査では自然科学者と連携することも多く、出土した貝殻や石はもちろん埋まっていた土までもすべて持ち帰り、篩にかけたり洗浄したりして情報資料の収集に努めている。 一方、特に日本の気候的な、加えて土壌的な条件により多くの遺物、特に有機遺物の類は腐敗・分解などによって失われてしまいわれわれが直接目にすることのできなくなっている場合が多い。発掘調査にどれほどの先進科学を利用しても、どれほど神経を細やかにしても完璧なデータの採集にはなかなか至ることができないのが現状であろう。考古学はモノという資料を大きな情報源にしているのにもかかわらず、必要な情報を十分に手に入れるまでにはなっていない。入手できなかった諸々の情報資料は、得ることのできた資料の分析と解釈によって補うことになる。 これまでにも多くの考古学研究者によって、遺構・遺物に残されている痕跡の観察は実行されてきたが、十分な成果を上げるまでに至ってない。特に土製資料に残されている痕跡の精度に対して、大きな期待を持つことができないと考えられていたことと、そうであると思われていたために、印象材の選択や観察方法に対しての関心があまり積極的でなかったことによる。 これまでの方法を再検討し、より精度の高い観察方法を模索するために遺構・遺物に残されている痕跡の見直しを始めた。資料の観察調査に始まり、印象材の選択、観察機器類の利用範囲を検討しながらいくつかの実験を試みた結果、期待していた以上の成果(1987:丑野、1991:丑野・田川)を得ることができつつある。遺構や遺物に残されている痕跡を利用して、使うことのできる情報の範囲を拡大することが可能となれば、これまでの調査によって収集された膨大な資料を充分に活用できる。 私はこうした一連の実験結果を基にして、遺構・遺物に残されているさまざまな痕跡を実体化することで観察や計測のできる資料とし、考古学の研究に生かすことのできる利用方法を積極的に探ることを主眼に置く「痕跡の考古学」という領域を提唱している(2000、2001:丑野)。 痕跡の考古学考古学における研究資料である遺跡・遺物には、製作痕や使用痕、あるいは土器などに混入した物などを起因とする多くの痕跡が残されている。限られた考古学資料を活用して当時の生活環境をより明確に復元するためには、このような形で残されているさまざまな痕跡を分析研究することが重要な課題となる。 土器の胎土中にモノの痕跡が遺されるのは、素材が土器として形づくられ、乾燥・焼成されるまでの間でしかない。いわば土器の製作という、時間的空間的にごく限られた段階での位置=層位の中に遺されたものである。施紋を含めた土器の製作技術や当時の環境など、土器に残されている痕跡を基にレプリカ資料に変換して取り出し、重要な情報源として活用できることをこれまでの実験結果によって明らかにしてきた。観察対象とする資料は必ずしも発掘調査によらなくてもよい。表面採集によるものであっても、採集地点と型式が確認できれば十分に観察対象として利用することができる。 観察実験の対象としてきた遺構・遺物も多岐にわたっている。たとえば遺構では、刻線画・住居や土壙・古墳の壁などに残された工具痕がある。遺物においては、土器のほかに石器・骨角貝器・木器などの製作痕や使用痕の観察・分析も行ってきた。 とりわけ土器の内外面には、多くの混入物や施紋具による痕跡が残されていることを確認することができ、これらの痕跡を分析してきた結果、植物では種子や葉・茎などの断片、動物においては虫などのほかに貝や骨の断片、繊維や人の指紋など、さまざまな種類の混入物による痕跡の残されていることが判明している。胎土中に残されている痕跡の中には、混入物が炭化して残されている例もある。このような炭化物資料は、AMS法による年代測定や、条件さえよければDNAの分析にも利用することも可能であろう。 「痕跡の考古学」の扱う土器資料は、そこにそのまま残されている痕跡が分析研究の対象であることから、出土した遺構や見つかってから現在までどこにあったのか、ということが分析の妨げになるほどの問題にはならない。調査時点でのデータさえあればすべて有効に活用できる資料となる。この方法の利点は、土器の胎土中という確実な層位に含まれていることから、「土器形式」という時代・地域に関する物差しをあてがうことができる。たとえ一片の土器片でもその属する文化を知ることが可能となることから、資料を得るために新たな発掘を行う必要はなく、表面採集資料や収蔵庫などに保存されている土器を利用することができ、収納されている資料を再活用することによって多大な情報を新たな情報財産とすることができる。このことは、石器や骨角器等その他の遺物についても同様に考えてよいだろう。 各遺跡において、それぞれの文化期に生活していた人々の環境や活動を、レプリカとはいえ実体を伴った証拠を基にして解き明かすことができたならば、それは意義のある方法であると言えるのではないか。 対象と目的対象とすることのできる資料は、以下に示したような何らかの痕跡が残されている遺構・遺物である。

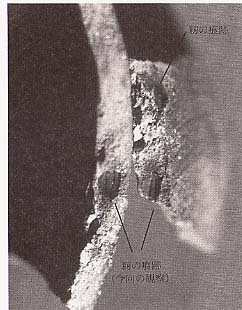

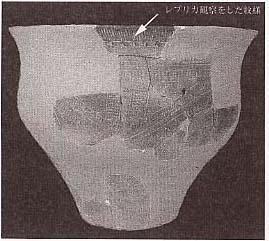

というような事柄である。 直接的な目的は、それぞれ観察対象の後に書いた通りであるが、その分析結果をこれまでの成果の中にフィードバックさせて統合することによって、当時の人々を取り巻いていた生活環境や活動状況を、より豊かな情報に包まれた内容にすることができると考えている。 レプリカの製作手法と手順などについてはほかでも述べているので、ここではごく大雑把に概観する程度にしたい。 痕跡の考古学では、通常レプリカを作って実体化した資料を作成する。この手法を「レプリカ法」と呼んでいる。レプリカ法は、土器に付けられた紋様や、何物かの混入によってできた痕跡の空間に印象材を注入して、施紋具や圧痕の原体を元の形に復元し、それを詳細に観察・分析・計測を行う方法である。考古学の研究対象になっている遺構・遺物には、通常の状態で観察して得られる情報以上に多くの事象が埋め込まれている。こうした多くの情報を、できる限り元の形に忠実に、原資料に与えるダメージを最小限にして取り出してレプリカとする。原資料の条件さえ良ければ、同じレプリカを二、三個作成することができる。複数個のレプリカを得ることができたならば、切断などの手を加えて視点を変えた観察資料などを作ることも可能である。できあがったレプリカは、目的に合わせた機器類で観察・分析・計測・実測を行う観察資料となる。 レプリカを作成するための印象材は、今では多くの種類のものが販売されている。それぞれに特性があるので、原資料の性質と観察目的に合わせて選択しなくてはならないが、原資料を傷めないためにも必ずテストを行う必要がある。 以下に、遺構・遺物に残されているさまざまな痕跡をレプリカとして実体化し、観察分析や計測を行うことを基礎とした「痕跡の考古学」が考古学研究にとってどの程度有効であるのか、ということをいくつかの実験例を示しながら紹介してみたい。紙幅の関係で、土器と石器を対象にしたレプリカ法による観察の試みを述べていく。 観察の方法作成したレプリカは、ゴミ(隙間に詰まった泥、特に資料の保護材に使用される綿や紙の繊維)などの付着物を除くために洗浄し、ルーペや実体顕微鏡のような光学機器を使って観察する。とりあえずの観察であればルーペだけでもよいが、記録をとるのには撮影装置の付いた実体顕微鏡を利用する方が便利であろう。実体顕微鏡は普及率も高く扱いが簡単であるために手軽に使用できるのはよいが、難点は焦点深度が浅いことである。厚みのあるものを高倍率で観察するときは、部位によって焦点を合わせ直さなくてはならない。ただ、倍率を高くすればよいという性質のものではないから、実体顕微鏡は充分に利用価値がある。大きさの計測は、顕微鏡にスケールを入れて写し込むことで測定することができる。もちろんノギスやマイクロメータのような計測器具を利用してもよい。電子顕微鏡はどこにでもある装置ではないので利用できる機会は少ないが、焦点深度の深さ、分解能や精度の高さでは非常に優れている。ここに紹介する資料の観察はルーペや実体顕微鏡でも行っているが、詳細部分の観察と写真撮影(籾圧痕および施紋具の観察)に関しては、東京大学総合研究博物館の走査型電子顕微鏡(日立2500N)を使用した。 レプリカ作成に使用した印象材は、土器資料にはCaulk社(米国)製「Reprosil」、石器資料には白光科学研究所(横浜)製「コピック」を使用している。石器から起こした雄型は石膏によって作成した。 観察の実際土器に残された痕跡の例として、胎土中に残されていた籾の痕跡は、神奈川県横浜市・八幡山遺跡出土から出土した弥生時代後期の土器断面から、紋様に関しては東京都・田園調布南遺跡から出土した縄紋時代前期の土器に付けられているループ紋、および東京都・本郷元町遺跡から出土した縄紋時代前期の土器に施紋されていた半裁竹管紋から施紋原体のレプリカを採って観察した。 石器に対する例としては、失われた剥片の復元にルヴァロワ型石核の接合資料を使用し、断面の観察には北海道置戸遺跡から表面採集された槍先形尖頭器を使っている。 籾圧痕[図1〜11]図1は壺あるいは甕形土器の胴部破片に残されていた稲籾の痕跡である。籾の跡は二ヶ所に残されていたが、その中で形のよくわかる一つを選んで観察した。よく締まった胎土のおかげで、実資料をルーペで見ただけでも痕跡の保存性はきわめて優れていることがわかる。比較資料として、秩父神社に収蔵されていた古代米を埼玉県立さきたま資料館で育成したものを乾燥した状態で使用した。

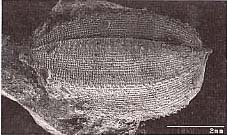

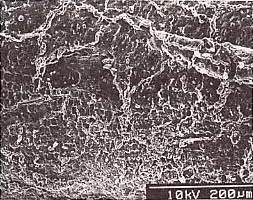

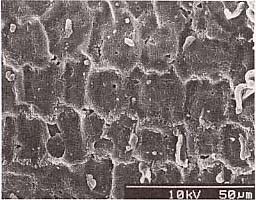

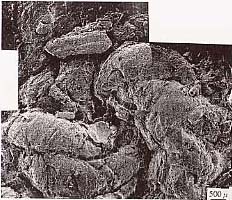

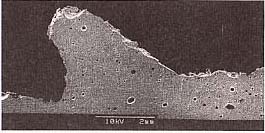

籾の痕跡は接合する土器の割れ口に残されていた[図2]ため、印象材を注入してから二つの土器片を合わせることによってレプリカを作った。このようにして作成したレプリカが、どの程度の情報を保有しているのかを確かめるために、走査型電子顕微鏡によって細部の観察を試みた。図3、4はレプリカの平面形と側面形、図5は古代米の平面形である。単純に比較をしても八幡山例に比べて古代米は細長く見える。計測をしてみると前者が縦11ミリ、幅6.9ミリであるのに対して、後者は縦11ミリ、幅4.8ミリを測る、長さは変わらないものの幅に2ミリほどの差が見られる。さらに拡大して顆粒状をした表面とその間から生えている「フ毛」と呼ばれる短い毛の生えている部分を図6(八幡山遺跡)と図7(古代米)に示した。レプリカではいろいろな夾雑物が表面に付着しているため明瞭性を欠くが、顆粒の並びやフ毛の生え方など共通した特徴を見ることができる。顆粒は古代米の方がいくぶん大きいようである。

図3、4の先端部分(右側)をよく見ると、殻がはげ落ちて中の玄米が表面に出ていることがわかる。その部分を正面に据えて撮影したのが図8であり、玄米の表面を構成している組織がきれいに並んでいる様子を見て取ることができた。同じところをさらに拡大して詳細を観察したのが、図9に示した写真である。このような玄米の組織が観察できたのはこの資料が初めてのことであり、実際の玄米によって比較を試みることにした。古代米の殻を取り去って玄米にした後、レプリカと同様な位置に据えて撮影した写真が図10、および図11である。レプリカで観察されたのと同じような、玄米の表面組織と思われる形状が古代米でも観察することができた。ただし、図9と図11とを比較して見ればわかる通り、拡大してみると古代米の方は組織の形がひしゃげているように見える。

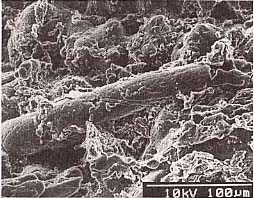

組織がひしゃげて見えるということは、古代米が乾燥した状態であることと関係していると考えられる。逆に言えば、八幡山遺跡出土の土器片から起こしたレプリカはひしゃげずに張りを持っていることから、十分に水分を吸収した玄米=籾であるという解釈ができそうである。使用した電子顕微鏡は資料室を真空にすることから、水分を含んでいるものは観察に適さない。十分な準備ができなかったために実験を行うことはできなかったが、その解釈の当否を確認するためには、水分を含ませた籾からレプリカを作製して観察する必要がある。 施紋具[図12〜20]凹凸によって構成されている紋様の多くは、胎土が乾く前にいろいろな形をした施紋具を押し付けたり転がしたりして土器の表面上に押印したものである。したがって、土器に残されている紋様に印象材を注入して取った型は、その紋様を作製したときに使われた施紋具のレプリカである。もちろん、土器に食い込んだ部分がレプリカとして得られるのであり、残念ながら施紋具の全体形まではわからない。ここで行うのは紋様そのものを対象にした分析ではなくて、施紋具に使われた素材、施紋方法に関する分析である。 レプリカは施紋具の形を表しているが、厳密に言うと土器に押し付けられたときの状態を示しているのであって、作られた時点の状態で残されているのではない。繰り返して使われることにより、目詰まり・摩耗・欠損などの変化も伴って現れる。したがって、使い始めの状態とかなり使い込んだ状態では、細部を比較することによって違いを確認することができる。このことを利用すれば、一個体の共通する土器紋様をいくつかの部分でサンプリングすることにより、施紋の順序を追うことも可能となろう。 ここで念のために、観察の際に起こりやすい錯覚に対する注意点を掲げておきたい。 レプリカは土器に残された紋様から作製したものであることから、土器の紋様とは左右が逆になっている。また、凹凸も逆になることから、空間になっている部分が土器の胎土となっている、すなわち現在見ているのは、土器の中に施紋具が入り込んだ様子を胎土の中から覗いている状態である、ということである。籾や豆など混入物の痕跡の場合は、具体的なものとして観察できることから誤解は少ないが、施紋具の場合にはときどき誤解されることがあるので、あえて付け加えておきたい。 痕跡の考古学では、紋様に印象材を注入して施紋具のレプリカを作り、いろいろな角度から詳細に観察することによって施紋具の特徴を把握する。得られたデータを基にして、施紋具の形態的な特徴と施紋方法を可能な範囲で特定し、できることなら施紋具の素材にも迫っていくという目的を持っている。 田園調布南遺跡(1992:丑野・新里)から出土した縄紋時代前期の土器片を図12に示した。表面には縄を蕨のような形に加工した施紋具による紋様(ループ紋)が、上部、中央部とそれに挟まれた部分にジグザグの帯として施紋されている。図13は上部の、図14は中央部に施紋されているループ紋をレプリカ法によって観察したものである。いずれも繊維の細かな状況を確認できないのは、施紋することによって粘土粒子が繊維の間に入り込んだためと考えてよいだろう。この二つの紋様をさらに細かく比べてみると、図13では繊維を撚った紐の単位をはっきり分離できるが、図14ではその単位すら明瞭に判別しづらくなっている。この土器に施されたループ紋が同じ施紋具によるものであったという仮定が成立したならば、図13→図14という経過を推定することができる。縄紋を構成している繊維に関しては図に示した通り、繊維そのものの細かな情報を得ることができなかった。

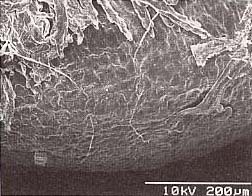

施紋具の素材を明らかにする目的では、本郷元町遺跡(2000:丑野)から出土した縄紋時代前期の土器[図15]に施紋されていた半裁竹管紋を対象にした観察を記しておきたい。

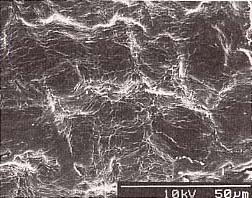

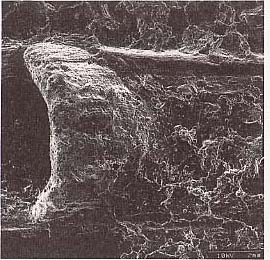

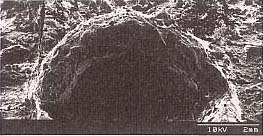

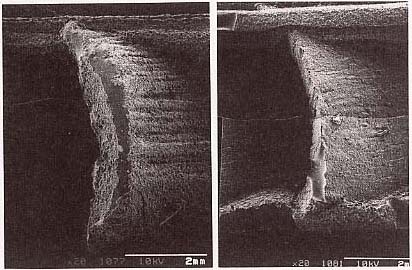

鉢形土器の口縁部近くのくびれたところに、並行した二本の線の上から半裁竹管紋が施されている。半裁竹管紋とは、字句通り縦半分に断ち割った竹のような円筒状をした素材から作られた施紋具によって押捺された紋様のことである。これまでの観察方法では、施紋具の素材や形状について十分な検討ができるだけの情報を得ることができなかった。 ここでは施紋具の詳細なレプリカを作成し、電子顕微鏡を利用して観察することにより、どこまで事実に近づくことができるのかという試みを示した。 図16は土器面を正面に据えて見た施紋具の様子である。平行した二本の線を切るようにして、半円形の先端部を持つ施紋具が斜め横方向から差し込まれている様子を見ることができる。施紋具の表面はそれほどきれいに平滑面とはなっておらず、長軸に沿ってさまざまの幅を持ったいくつかの条線が見えている。さらに細かく観察すると、ごく細い線が0.1ミリ前後の間隔で部分的に付いていることも確認できる。また、先端は丸味を帯びていることもはっきりと見えている。図17は施紋具が土器に差し込まれた方向から観察した写真である。先端部は半円に近い弧を描いているが、左半分と右半分では弧の径が多少違って右側の方がいくぶん大きいようである。その内部は空洞になっていることを知ることができる。図18は図16で示した資料を左から右に厚さ1ミリの縦断面を切り取って観察した写真である。このレプリカによって施紋具先端部の断面形状と厚み、器面に刺し込まれた角度と長さを計測することが可能になった。

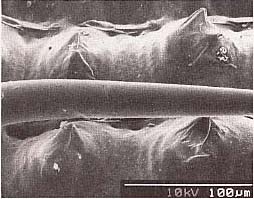

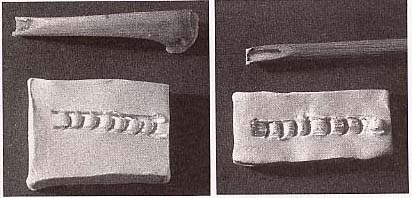

これまでの観察から、この施紋具に関して何がどの程度判明したのかを整理しておきたい。施紋具の横断面形は略正円形をなし、直径6から8.7ミリ、器壁の厚さ1.9ミリを計る。また、弧の大きさは円周の半分にやや欠ける程度である。施紋具の表面には長軸方向に走る擦痕がいくつか見ることができる。先端部はいずれの写真を観察しても丸味を帯びていることがわかるが、最もその形を表しているのは図18の断面形であろう。施紋具は器面との角度が40度で、4.4ミリの深さに刺し込まれている。平行した線は、施紋具が刺し込まれることによって切られていることから、明らかに平行線→半裁竹管紋という施紋順序であったことがわかる。また、平行した二本の線は、刺し込まれた施紋具の両端と同じ幅を持っていることから、同じ施紋具を使って描かれたものである可能性はきわめて高い。これは、半裁竹管状の施紋具の両端を使って平行線を引き、その上から今度は弧を下にして40度の角度で刺し込んで施紋した紋様であると解釈できる。先端部が丸味を帯びていることなど、ある程度に使い込まれた施紋具であると解釈している。 この施紋具の素材は何であったのか、身近にあり、あまり手を加えることなくこのような施紋具に加工できるのはどのような類のものであろうか。思いつくままに並べてみると、笹や葦のような中空の茎を持つ植物、鳥や獣類で同様の大きさを持つ管状をした骨の部分、ツノガイやヘビガイのように中空の円筒形をした殻を持つ貝類などが候補にあがってくる。当時の環境条件を考慮しなければいけないが、掲げたようなものは縄紋時代前期にもあった可能性がある。これらの中から女竹と骨で施紋具を作成してみた。骨は鶏の頸骨の一部を、女竹は新芽をサンドペーパーで削り落として施紋具様に仕上げた。図19は作製した施紋具とそれを使って施紋した紋様(上が鶏骨、下は女竹)であり、図20は電子顕微鏡による写真(左女竹、右鶏骨)である。女竹例では繊維の痕跡が強く残り、原資料との比較では骨が使われた可能性が高い。骨の厚みから言えば獣骨であった可能性がさらに高くなると思われる。このようにレプリカの観察から、施紋具の素材と施紋方法を実験的に確かめることも可能となる。

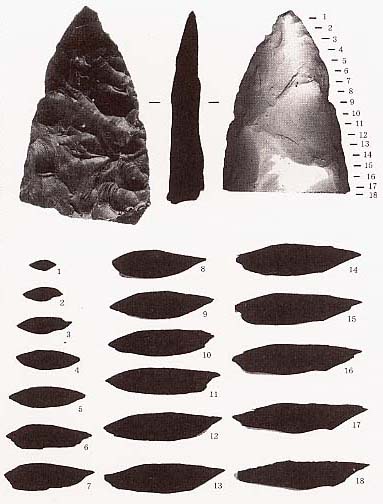

槍先形尖頭器[図21〜23]遺物の断面形を理解することは、その遺物の製作過程や機能を知る上で大きな意義がある。断面形を得るためにはX線を利用する方法もあるが、だれもがどこでも使用できる機器ではない。現在、断面図を作成するためには、「マーコ」と呼ばれる型取器を使用するのが一般的である。型を取る歯の厚みは最近の製品で0.4ミリとかなり薄く作られていて、精度も向上している。しかし、いくら歯を丁寧にあてがってもなかなか形として表現にくい形状があって万能というわけにはいかない。特に石器に残されている剥離面の斬り合い部分や、利器として重要な意味を持つ刃部の形状など、微妙な形を表現するためにはそれなりの習熟が必要である。 石器の精密な断面形を得るためには、石器を必要な部分で切って断面を写し取るのが最も正確であり簡単な方法である。もちろん石器そのものを切ってしまうわけにはいかないのは当然で、そのために正確に型おこししたレプリカを利用して断面図の作製することが大きな意味を持つことになる。一ヶ所の遺跡を調査すればかなりの点数の石器が出土することから、ある程度の量をこなすための条件として、正確に形を復元できること、手早く作業ができること、安全であること、そしてあまり費用をかけないですむことなども大きな要素となろう。印象材は白光科学研究所(横浜)製「コピック」という水溶きタイプの製品を使用した。 はじめに槍先形尖頭器と記したが、北海道の旧石器時代末ではこのように加工した製品を細石刃核として利用する例がある。この製品も細石刃核として利用するために加工された可能性は高いが、ここでは槍先形尖頭器という想定で観察を進めることにしたい。 原資料は黒曜石製であり、ほぼ半分が欠損している[図21]。これを基にしておこしたレプリカを図22に示した。材料が手元にそろっていれば、この作業に要する時間は1時間ほどであり、最も時間がかかるのは石膏の硬化時間である。溶解した印象材はこんにゃく状になっているため、ある程度複雑な形状を持つ石器に対しても十分に対応して印象してくれる。印象材は、乾燥しないように注意すれば2、3個のレプリカを作ることは可能であるが、固まったレプリカ(今回の場合は石膏)に付着して印象材が少しずつ剥離する事があるため、必要な箇所にダメージができていないかどうかを確かめる必要がある。このようにして複数個のレプリカを作製しておけば、縦・横・斜めなどのさまざまな方向から切り取った断面図を作製することができる。

図23は実資料と石膏製のレプリカに並べて、レプリカを切断して作製した断面形を表示した。黒抜きにしたのはすべて断面形である。縦方向は中央部にて、横方向は5ミリ間隔で輪切りにしてある。ここでの表示は、スキャナの上に断面形を切り取った順に並べてパソコンに取り込み、画像処理ソフトで背景を処理してから白黒を反転させた画像である。なお、実物とプリンターで打ち出した画像の大きさに僅かでもずれがある場合には一致させるような調整が必要であろう。写真として表現してもよいが、断面形から直接輪郭をトレースして図化することにより実測図の中に描き込むことも容易にできる。

結語痕跡の考古学において、レプリカの作製は最終目的ではなく、事象を解析するための手段である。であるからこそ、より正確なレプリカを求めることになるし、より詳細な分析を必要としている。観察・分析の手法であるレプリカ法によって、実際には失われてしまったモノでもレプリカという具体的な形で表すことができ、観察や計測などを行うことが可能になることをいくつかの例によって示した。 一つの得られた成果には、新たな問題が内包されている、という例え通り、痕跡の考古学にも進めていくに従って新たな問題が現れてきている。 その一つに、残された痕跡の再検証がある。それは、同じ痕跡から再度レプリカをとって観察し直すことだけではなく、解釈した結果を実際に復元して可能性の根拠を明示することである。土器に付けられた紋様の施紋具および施紋方法の解釈、その他の遺物・遺構に残されている加工痕、使用痕に関してはこの検証が証明のための課題となる。レプリカの観察・分析から導き出された結果を基にして施紋具と施紋方法および加工具の実験的な再現、いわゆる実験考古学の分野に関わっていくことが次の段階に必要となろう。当然のことであるが、その資料が属している時代や文化、立地環境に即した方法で実験を行われなければならない。しかしながら、実験によって想定通りの結果が得られたとしても、それが唯一の結論とは限らない。その方法でも可能である、ということを証明したにすぎない場合も珍しいことではない。さまざまな可能性に従ってより多くの実験を行うことが、より正確な結論を導く方法である。 土器に残された痕跡は、植物や虫などの生物に起因するものが多い。これらに対しても実験的な方法によって確認作業を行うことは重要である。これらの同定はそれぞれの専門家に依頼して行わなくてはならない。そこでもう一つの問題は、痕跡を残した原体の種類を同定することである。最近の生物学では遺伝子レベルの情報を抽出して種の同定が行われる傾向が強くなっている。レプリカのように、形態だけからの情報でもって種の同定を行うのはなかなか難しい状況である。種類の同定に対して、正確な判断を重視することはもちろん理解しているが、従前のように形態的な特徴からわかる範囲の判断だけでも十分に意義はあると考えている。 |

【文献】丑野毅、1989、「寄居町用土・平遺跡」、『寄居町史』(原始・古代・中世編)、寄居町教育委員会、180〜260頁。 丑野毅・田川裕美、1991、「レプリカ法による土器圧痕の観察」、『考古学と自然科学』第24号、日本文化財科学会、19〜96頁。 丑野毅・新里康、1992、「土器に残された圧痕の観察」、『田園調布南』、都立学校遺跡調査会、176〜205頁。 丑野毅、2000、「興津式土器の紋様と圧痕の観察」、『本郷元町IV』、都立学校遺跡調査会、11〜219頁。 丑野毅、2000、「遺物に残された痕跡」、『第2回考古科学シンポジウム』、東京大学原子力研究総合センター・東京大学総合研究博物館・東京大学埋蔵文化財調査室、41〜51頁。 丑野毅、2001、「遺物に残された痕跡」、『Ouroboros』第5巻9号、東京大学総合研究博物館、12〜14頁。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |