アンデスにおける模造と捏造——真贋鑑定から本物再発見へ

|

大貫良夫 東京大学名誉教授・文化人類学 |

|

最近の5年ほどの間に、何度かペルーの土器の真贋を見てほしいとの依頼を受けた。なかには何枚かの写真を先に見せられることもあった。写真を見るとなかなかよくできた土器に見える。また、デザインや形に新しいものがあって、本物ならこれは面白い、あるいは本物ならこれは大変なものだぞと、実物が見たくなる気持ちをそそる。 ところがいざ実物を目の前にすると、どうしたことか、ほとんどが贋物であった。回数にして4、5回、数にすると千点あまりを見たはずだが、いずれもすぐれた本物には出会わなかった。持ち主の方には気の毒だが遠慮なく贋作と言わせてもらった。 これはどうしたことであろう。ペルーに旅行する日本人が増えて、その多くは古代アンデス文明の遺跡を訪ね、その遺物を展示する博物館を見ている。お金を持っているだろうと思われて、売りつけられるのかもしれない。しかし、ひとつのコレクションが百点を超えるとなると、旅行の途次にひょいと買ったというものではあるまい。まとめ買いをしたということである。そしてその要求に応えるだけの生産も行われているということである。 20年前あたりまでだと、土器の個人コレクションといえばほとんどが本物だった。それが最近は本物よりも贋作のほうが多くなったかの観がある。おそらくは警察や文化庁の目そして一般社会の目が厳しくなり盗掘がやりにくくなったせいであろう。上等の品物を多く出すような遺跡での大がかりな盗掘は、すぐに噂が広まるから隠しとおすことはできない。そこで上等な品物の模造品を作って、本物と偽って売りつける商売が盛んになってきたのであろう。観光客も増えて贋物とはっきりさせても結構お土産として買ってくれる。とくに北海岸のクピスニケ、モチェ、チムーなどの文化の土器と、南海岸のナスカ文化の多彩色土器が模造もしくは贋作つくりの際に主たるモデルとなった。本物の国外持ち出しは法的に禁止されている。ペルーの文化庁はレプリカ作りとその販売と輸出には好意的である。 アンデス文明の歴史の最後に登場したのがインカ帝国で、そこに蓄えられた莫大な黄金の量にスペイン人は狂喜した。インカ帝国の王族や住民から所持する金銀を奪い終わると、今度はプレインカすなわちインカ以前の時代の墓地に目をつけるスペイン人が現れた。そのような墓地には金銀を副葬した墓が多くあった。植民地体制が整うと、金銀のための鉱山開発が進展した。なかでも今日のボリビアのポトシ鉱山は活況を呈した[1]。 18世紀の植民地ペルーの歳入表には、鉱物に課せられる五分の一税や十分の一税、インディオに課したトリブートという一種の住民税、タバコ・塩・胡椒の税その他の歳入源に混じって「ワカと埋蔵財宝」という項目がある[2]。これは大きな集団墓地の乱掘からあがる金銀のことを言っているのであるが、植民地政府の歳入表に独立項目としてあるということは、臨時収入ということわりがあるものの、ペルーのとくに海岸地方の広大な墓地が早くから盗掘の被害にあっていたことを意味する。 植民地時代にあってはプレインカ時代の墓の副葬品では金銀製品と宝石細工くらいしかスペイン人は価値を認めなかったであろう。しかし19世紀から20世紀にかけての頃になると、すぐれた出来栄えの土器や織物に骨董としての価値がつくようになる。ペルー国内よりも外国の古美術市場へと盗掘品が流れ始め、盗掘は恐るべき勢いで進んだ。今日、ペルーの砂漠の中の荒らされた墓地に立つとき、破壊の規模の大きさ、無残さに身の毛がよだつ。盗掘は単に金儲けのためではなく非商業的な目的で行われることもある。これらの商業的ならびに非商業的盗掘の実例については関雄二の調査報告がある[3]。 また、明治22年にペルーに出かけた高橋是清は、リマの友人に連れられて30キロほど北のアンコンというリゾートに行き、そこで墓の盗掘を見物した。その友人が主宰するピクニックの一環として、盗掘者を雇って掘らせたのである。そしてめぼしい土器などをリマの屋敷に持ち帰り、みんなで批評し合い、分け合ったという。当時、リマの上流階級の間には盗掘を他愛もない宝探しの遊びとして楽しむことがあったようである[4]。 ともあれさまざまな形で非学術的に掘り出された諸遺物はペルー国内のみならず諸外国に大量に流れた。内外の博物館や個人コレクションのほとんどすべての遺物は、文化名を与えることはできても、出土状況や共伴関係はもとより出土遺跡の名前すらわからないといってよい。1950年代後半頃から本格化した学術調査にとっては大打撃である。とくに大規模な墓地の墓の内容に関する情報が失われたことは、研究上きわめて重大な支障をきたしている。 幸い、最近は行政司法機関のみならず一般国民の間でも目が光るようになり、大規模な盗掘は実行がむずかしくなった。そして代わってたくさん出てきたのが贋作である。土器が格段に多いが、古い布の断片をつぎはぎしたり、人形のための服としたりする場合も目立つ。 金細工についても贋作が作られているらしい。あえて一言する。リマに黄金博物館という博物館があって、日本からの観光客はほとんど全員そこを訪れているようだが、この博物館が展示する黄金製品の中にはかなりの贋作があると思う。また飾ってある土器の大半もきわめて疑わしい。全部贋作だと言い捨てたペルー人学者もいる。ただし公には誰もそうしたことを述べる者がいない。 私が贋作と断じたいもののひとつは六角形の篭目の中に吊り下げられた人面というデザインの金冠である。 その理由を述べる前に、クントゥル・ワシ出土の十四人面金冠の話をしなければならない。詳しくは拙著その他をご覧頂きたいが、1989年のクントゥル・ワシ遺跡の発掘調査をしているとき、神殿の中央基壇の真下で墓が作られていることがわかり、その墓のひとつから金製の冠が見つかった。それが十四人面金冠である。幅46.5センチ、高さ18センチの一枚の金の板に、二段十四個の六角形の窓を開け、それぞれの窓に人面を吊り下げたデザインにしてある。六角形の窓枠の形は明らかに籠目を表している。実際に人間の頭に乗せるとすると、幅46センチの冠であるから頭を一周するほどの長さはない。冠両端にある三つの小孔に通した紐で頭に固定したものと考えられる[5]。 この金冠とよく似たものをニューヨークの画材商が持っているということで、ある知人から写真を見せてもらった。形とデザインにおいてクントゥル・ワシの金冠と非常によく似ている。聞くところによると、その商人はそれまでいつの時代の冠なのか、本物なのかどうか、見当がつかないままだったが、クントゥル・ワシで見つかった金冠の写真を見たのであろう、今ではクントゥル・ワシの冠だと言いふらしているとのことである。このニューヨークにあるという冠は、写真で見る限り、本物と思われる。ただし、出土地はクントゥル・ワシではありえない。そのような金細工を持つ墓をクントゥル・ワシで掘るには、人数と日数をかけなければならない。墓は深いところにあり、掘り出す前に後世の石壁その他の構築物をかなりの程度除去しなければならないからである。そんな作業をクントゥル・ワシの山の頂上で行えば、人目につくことにならざるをえない。そこでニューヨークの金冠は北海岸のどこかで盗掘されたものではないかと思う。それにしてもクントゥル・ワシとの関係を明らかに有する貴重極まりない遺物で、これが盗掘されて、もとの墓の所在地や副葬品についての情報がすべて消失してしまったと思うと、はらわたが煮え繰り返る。 さて、そうこうするうちに、リマの黄金博物館にも十四人面金冠があると教えられて早速出かけてそれを見ることにした。クントゥル・ワシのものより少し小ぶりであるが、何よりも大きな違いは、リマの冠が板の一周する筒状を呈していることであった。そして二段に並ぶ六角形の窓の列も一周するので、人面は十四ではなく、もっと多くなる。手にとって見たわけではないので、細部の詳しい観察はしていないが、六角形の窓の切り口、打ち出しのつけ方、人面の吊り下げ方や吊り紐としての細い金の紐の加工の仕方などにしばしば本物と贋作の違いが現れるようである。ガラス窓越しに見ただけで贋作と断ずるのは軽率ではないかと言われるかもしれないが、筒状であることはどうしても納得できない。クントゥル・ワシの冠の発見が大きく報じられて1年後かそこら経ってから、博物館のケースに収められているというのも疑念を増幅させる。この博物館の収蔵する黄金製品はほとんどが北海岸地方のチムー文化、ランバイェケ(シカン)文化のもので、その中には筒状の冠がある。そこで、デザインはクントゥル・ワシの冠の写真から採ったが、形はよく知っている筒状と決めつけたのではないか。 久しぶりで訪れた黄金博物館からは、30年前に比べて金細工の量が倍以上に増えているという印象を受けた。そして北海岸の有名な黄金墓シパンから見つかった鈴、それは「首切り人」のデザインを持つ半月形の金製品であるが、それがたくさんあることも何か異様な感じである。この形の鈴は銅製品ではよくあったかもしれないが、金製品としての鈴が注目を引いたのは1988年から始まったシパン王墓の相次ぐ発見以後のことである。黄金博物館の昔のカタログにはなかったのではないか。1979年に日本で開催された同博物館のコレクションの展覧会でも、カタログを見る限り、首切り人を中心に据えた半月形の鈴は出品されていない。同博物館に今ある鈴の真贋をここでいうのはいささか無責任にすぎるであろうからこれ以上は論じまい。同博物館の展覧会はその後1990年と1998年にも日本で開催されている。その少し前だったか、黄金博物館の展示品の真贋をめぐってカナダで問題が生じたことがあり、日本への出品物の選択には関係者は大いに気を使ったことであろう。例の鈴は出品されなかった。[補注] クントゥル・ワシの金冠その他の金製品は二度にわたり日本で展示された。そのつど、非破壊による成分分析の調査を東京国立文化財研究所の平尾良光氏が行っている[6]。平尾氏のもとで昨年から今年にかけてさらに多くの金製品の分析が行われた。いずれその成果が発表されるはずだが、疑わしい金属製品はこの種の分析にかければ真贋の決着は比較的簡単につくのかもしれない。 日本での展覧会を機に、十四人面金冠はじめ数個の金製品については、金工の伊藤萌木氏ほか二人の専門家がレプリカを作成した。成分分析のデータをもとに金と銀の割合を決めて、それを溶かして型に流し、実物を前にして細部の細工をする手の込んだ作業であった。一見すると本物との区別がつかないほどの見事な出来栄えというほかはない。 考えてみればこのレプリカを本物との比較のために成分分析にかけてみればよかった。金と銀以外にも本物は非常に微量ながら銅や鉄などの金属を含有している。しかし純金と純銀を混ぜたレプリカではそのような微量な異分子は出てこないのであろう。ではペルーにある疑わしい製品についてはどうか。本物の分析すらほとんど行われていないのだから、本物と贋作(と思われるもの)の両方をシステマティックに分析する研究がぜひとも欲しいところである。それは単に真贋鑑定のためではなく、むしろ本物の技術のさまざまな側面を解明するのにおおいに資するものなのである。 クントゥル・ワシ出土の金製品のレプリカはいずれもすばらしい出来栄えである。とくに十四人面金冠[口絵33-1および写真1]と五面ジャガー金冠は表だけを見ると、どちらが本物か迷うほどである。しかしながらよく見ていくとある種の違いに気づく。それは打ち出し技法で浮き上がる模様と地の板の部分との境目に顕著である。レプリカの場合そこに道具が強くあたって光り方が強い。また双子ジャガー鼻飾りや横顔ジャガー耳飾りでは全体の光り方がやはり本物よりも強い。これはおそらく本物においては金属の道具がまだなかった時代なので、製作には骨角器としての鑿を使用したのに対し、レプリカの製作には鉄鑿を使ったことに一因があろう。製作技法とそこに使われた道具について考えさせられたものである。

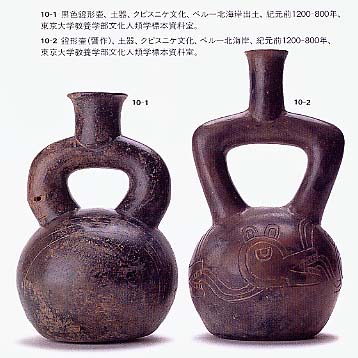

もう40年も昔のことだが、北海岸の都市トルヒーヨで遠藤さんという日本人の家に招かれたとき、すばらしい土器を見せられた。当時はチャビン文化の土器ということになっていたが、今ならば典型的なクピスニケ様式の土器である。しかしどこかで見たことがあると思っているうちに、それがリマの天野芳太郎さんの家にあった土器とそっくりであることに気がついた。聞けば遠藤さんは天野さんのその土器を型取りし、その型から作ったのだという。よく見ると、刻線やレリーフの角などが甘くなっていて、全体として本物の切れ味が弱められた印象を与える。ほんのわずかピントの甘い写真を見ているような感じなのである。今思えば、重さや肌触りにも少しは違いがあったはずなのだが、そのときは気がつかなかったのだろう、その点の記憶は残っていない。 これらはクントゥル・ワシの金冠と同じくレプリカつまり複製品といえる。もちろん何から何まで本物と同じというのではなく、目に見える部分については本物の特徴を十分に伝えているものである。レプリカ作成に厳密の度を高めてゆくと、きわめて精巧なものができて、本物の代わりとして学術研究にも使えるというレベルに達する。本物対贋作という対比からすればそのようなレプリカもまた贋作ではあるが、本物の持ついくつかの情報を正確に伝えるという点では大多数の贋作とは同列視できない。 さて、冒頭で述べた贋物土器はどうか。残念ながらそれらはレプリカの域には達していない。どこがどう違うか、一つの分析の試みについては鶴見・丑野・諏訪・吉田の報告にゆずるが、理化学的分析以前にすでに贋作とわかってしまうことが多々ある。そこで扱った鐙形壷の贋作[口絵10-2]について言うと、この贋作が意図したものはクピスニケ様式の鐙形壷であろうから、その様式の本物を参考にするとまず鐙の肩の張り方のバランスが決定的に悪い。多くの本物に比べて重すぎる。刻線で描いた動物が犬だかジャガーだかわからぬ得体の知れない動物である。歯とか目、牙、爪などの細部がじつにおろそかである。本物を前にしてそれに似せて作るという意図はなかったのかもしれない。

贋作という場合、この両極がある。つまり一方にきわめて精度の高い複製品(これを贋物というには語感からして躊躇したくなる)があり、他方に本物とは違うものがあるということである。後者の場合、では本物をまったく無視しているのかというとそうでもない。今挙げた贋物の鐙形壷がその例で、クピスニケ様式の特徴をなにがしか取り込んではいるのである。これは偽造とか模造とかいうものでもない。変造ないしは捏造というものになる。まったく無視して作者が自分の気のむくままに勝手に作るなら、それは創作であり、土器の場合なら現代陶芸の作品ということになろう。陶芸なんてものではない、単なる下手くそな焼き物だと一顧だにされぬものもそこには含まれるかもしれないが。 かくして贋作には複製・模造から変造・捏造までのいろいろな種類があることになる。そして最近のペルーの贋作からは、模造よりも変造・捏造の方が多くなっているような印象を受ける。数十年前にも後者のものはもちろんあったのだが、それでも真似た本物の存在を示唆したり、本物を思い当たらせるものの方が多かったのではないか。贋作のタイポロジー(分類)や編年をしてみるのも面白いかもしれない。 最近では少々手の込んだ捏造も行われているらしい。たとえば西暦1世紀から8世紀頃の北海岸のモチェ文化の土器を持ってきて、その表面に顔料を塗ってモチェより後の時期に広まるワリ様式のデザインを描きつけて、ワリ土器としてしまうという例がある。モチェ土器は大量に見つかっていて、ペルーのプレインカ時代の代表格と言ってもいいほどにどこの博物館でも見かけるが、ワリ様式の完全な形の土器となると、非常に数が少なくなる。したがって骨董市場でも値が張る。おそらく高値で売るためにそのような捏造をしたのであろう。 二つの個体の部分を継ぎ合わせて、一つにする場合もある。鐙形壷の胴体と鐙の部分がじつはもともとは別々の個体のものだったという例に遭遇したことがある。胴体には紀元前1000年前後の頃、北高地に多く見出される刻線の幾何学模様があり、そこに焼成後の顔料貼付を施している。器面調整は軽い磨研で、光沢を持つような強い磨研表面ではない。そこへ表面がぴかぴか光る鐙がついている。その光り方、鐙の形などは明らかに海岸のクピスニケ様式の特徴である。焼成後の顔料貼付を持つ北高地の土器も北海岸のクピスニケ土器も年代的には同時代で重なり合うから、山と海岸の両方の特徴を組み合わせて、こういう鐙形壷もできたのかもしれないと思わないでもなかったが、接合の痕跡は隠しようがない。これは材料はすべて本物、しかしながら出来上がったものは贋物ということで、強いて言えば変造であろうか。要するにこれもまた捏造である。 リマ市の北およそ百キロのところにチャンカイ谷がある。ここで13世紀から15世紀にかけての頃栄えたのがチャンカイ文化で、その白地黒彩土器は一見してそれとわかる独特の様式を備えている。簡素なようだがこの土器は意外に模造品が作りにくかった。それが最近になって、白地の部分を塗りなおし、その上に黒ないし黒紫色でもっともらしい複雑な模様を描いて、上等のチャンカイ土器にしてしまう例がいくつもあるという。したがって土器そのものは本物だが、模様が贋物ということになる。これは模造ではなく、変造・捏造の類というべきである。 ではどうして捏造品が多くなってきたのだろうか。 本物に負けるとも劣らぬような見事な複製品を作るには、きわめて高い、修練を積んだ技量が必要である。材料もまた吟味しなければならない。当然のことながら時間と費用がかかる。しかし一番の問題は技量であろう。いくら金と時間をかけても技量が低ければ、出来の悪い模造品しか作れない。これに対して、捏造品はやさしい。本物を丹念に観察し、形やデザイン、模様の特徴やくせなどをしっかりと把握する必要はない。クピスニケやチャビン様式なら、黒光りする表面の鐙形壷にすればよく、モチェ土器なら赤白二色で人面や動植物の立体的表現を胴部に作ればよく、南海岸のナスカ土器なら、舌出し神をモティーフにした多彩色土器あるいは橋付き注口壷を作ればよい。細かいデザインは細部を真似るのがむずかしいので簡素化する。こうして捏造品は考古学者からいとも簡単に見抜かれてしまう。しかし作るのにそれほどの修練を積む必要はない。 じつはここにペルー人気質がよく出ているように思われてならない。手仕事の修練を積むのが海岸地方に住むペルー人は大の苦手なのである。日本の職人気質とは対極にあるようなメンタリティを持っているとすら言いたくなる。何か技術を教わる。すぐにもうわかった、全部覚えた、マスターした、もう専門家である、ということになり、技術の奥深さには思いが至らない。スペイン人以前の工芸品を見れば、そこには職人の高度な技量が蓄積され継承され習得されたに違いないと思わせる製品に出会うばかりである。したがって今日のメンタリティはスペインの植民地支配の中から生まれて根付いてしまったという仮説を立てたい。真贋の鑑定を狂わせるような模造品を作るだけの辛抱はできない。いきおい粗末な模造から変造・捏造へと、安易な製作へと傾いていくことになる。 この傾向は民芸品製作についても看て取れるように思う。高地のアヤクチョ県キヌア村の土器、南高地のプカラの雄牛土器、クスコの酔漢土偶など、古い時期のものの方がつねに均整がよく取れた形をし、顔の表情や目の表現に生気が感じられる。そして時間が経つにつれてイミテーションが多くなり、やがてマンネリ化したような、どうしても下手になったとしか思えないような作品が圧倒的多数を占めるようになっている。これが個人的主観的印象にすぎないかどうか、検討する必要があるが、それを議論するに十分な資料もデータも持ち合わせていないのでこれ以上の深入りは止めておこう。 贋作にも有益な点がある。精巧な複製品ならば本物の持つ多くの情報を伝えることができる。博物館が情報伝達の役割を担うのなら、展示物は本物でなく複製品(レプリカ)でもよいというのはあながち間違いではない。ただし、よく出来たレプリカを見せられるにつれ、本物はさぞかし素晴らしいのであろうと想像力が刺激され、本物志向を強めてしまう結果ももたらす。「ヴァーチャル・ミュージアム」の効用と限界がそこにありそうである。 複製品にしてもよく出来た模造品にしても、それは書でいうなら臨書というものになるのかもしれない。その製作の過程で、あるいは本物との比較のなかで、本物の特徴をより深く理解する契機が生まれる。辻佳子の報告にあるように、ペルー南部のナスカの町に土器作りがいて、ナスカ文化の土器の複製品を実験的にたくさん作っているという。たくさんの破片を集めて模様のパターンも研究しているとか。この作者はおそらくナスカ土器の詳細について考古学者以上に深く広範な知識を持っているかもしれない。 捏造品の観察もまた本物の特徴がよくわかるようになるという点では、役に立つことがある。それを手にして眺めるとき、何かがおかしいという直感がある。そのうちに人物の目の形が少し丸すぎるとか、外側へわずかに垂れているのではないかとか、それまであまり注意してこなかった部分へと観察の目を向けさせてくれる。そして本物を見直して納得がゆく。まさに本物を再発見したという驚きを感じることがよくあるのである。そうなると再発見というよりも新発見というべきか。 かつて江上波夫先生が、贋作必ずしも悪とか無意味とかいうことにはならないと述べておられた。贋作にはモデルがあることが多いだろうから、捏造品でも場合によれば学者の知らない本物をどこかで見て模倣したものかもしれないという可能性がある。だから贋作大歓迎、贋作を集めた大博物館を作るべきだと言う。皮肉なことだが、本物の再発見あるいは新発見につながるという点からすると、贋作は精巧な複製品よりはむしろ変造品や捏造品の方がもっと有用になる。贋作博物館は案外役に立つ刺激的な博物館になるかもしれない。 |

【註】[1]青木康征、2000、『南米ポトシ銀山』、中公新書。[本文へ戻る] [2]Roel Pineda, Virgilio, 1970. Historia social y económica de la colonia. p.243. Lima: Editorial Gráfica Color.[本文へ戻る] [3]関雄二、1995、「「盗掘者の論理」と「発掘者の論理」」、『天理大学学報』(183:197-214)。[本文へ戻る] [4]高橋是清、1976、『高橋是清自伝』(上巻)、第10章、中公文庫。[本文へ戻る] [5]加藤泰建・関雄二編、1998、『文明の創造力』、角川書店。大貫良夫、2000、『クントゥル・ワシの黄金』、中公新書。[本文へ戻る] [6]平尾良光・大西純子・大貫良夫・加藤泰建、1992、「ペルー共和国クントゥル・ワシ遺跡から出土した遺物の科学的調査」、『考古学と自然科学』(25:13-30)、日本文化財学会。[本文へ戻る] 【補注】本年7月半ばリマに来てすぐに新聞や週刊誌に、黄金博物館の展示品に多くの贋作が含まれているという記事が出た。それから何日か博物館側と考古学者の意見なども掲載されて、黄金博物館をめぐる真贋の議論が、はじめておおやけにされた。そして8月、文化庁は特別調査委員会を作って黄金博物館の所蔵品からおよそ4300点を選んで調査をさせた。その結果は驚くべきもので、92点を除くとすべて贋作であった。その92点も本物とするには疑わしい点が残るという評価であるから、本物合格というわけではない。文化庁ではその結果を博物館の入口に掲示するうよう勧告したらしい。今後さらに織物や土器についても真贋鑑定作業が行われるというが、もうこれだけで黄金博物館の信用は地に落ちたというべきであろう。昔は本物をもっていたのだろうか。そうだとするとその本物はどこへ行ったのか。この点での調査も行われなければなるまい。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |