本郷邸の御殿空間—考古学からのアプローチ— |

追川  生 生

|

まずは加賀藩本郷邸図(一八四〇〜一八四五年頃、宮崎論文の図3参照)をもとに本郷邸を解体してみよう。すると加賀藩の出先機関として、政務を行う表御殿、藩主やその家族の暮らす御本宅や奥御殿、そして藩士の官舎としての御貸小屋があることに気づく。御貸小屋には更に、上級藩士の人持小屋・その他の藩士の御貸長屋とがあるが、いずれにせよ、これらが本郷邸を構成する主な要素であろう。しかし本郷邸にある建物はそればかりではない。足軽や小者のための宿舎、火消しのための詰所、土蔵や牢屋、そしてこれら多くの建物を営繕するための御作事所や大工小屋などもあり、馬小屋や飼料所も備えられていた。その坪数は実に一〇万四〇〇〇坪である。なんとミクロコスモスなのだろうか。国元の金沢城が九万二〇〇〇坪であるから、加賀藩の場合、出先機関である江戸藩邸の方が、国元の城を規模において凌駕していたのである。 このミクロコスモスについては、宮崎氏が別稿にて論じられている。おそらく氏は現存する本郷邸の絵図面や各種文献史料を駆使して、本郷邸の世界を我々の前にひろげられることだろう。加えて本郷邸の場合、その広大な敷地がそのまま東京大学の用地となり、一九八四年以降、校舎の建て替えに際しては、埋蔵文化財調査室によって発掘調査が行われている。この発掘調査というフィールドワークを通じて、本郷邸のどのようなことが分かってきているのだろうか。本稿では考古学からみた本郷邸を、特に御殿空間を中心に論じていくこととしよう。

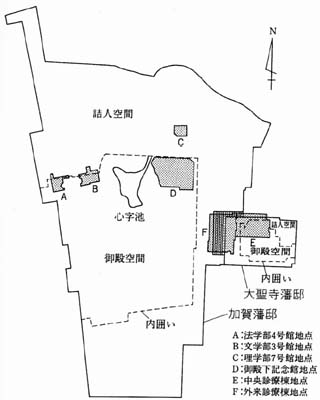

そもそも、藩邸内における御殿空間とはいかなる空間であろうか。吉田伸之は大名屋敷の構造を次のように解明した(吉田、一九八八)。即ち、藩邸を担う諸機構があり、藩主・夫人の生活を行う空間と、詰人らが起居し、藩邸全体を維持し、詰人を支配・管理する空間の二重構造である。吉田は前者を「御殿空間」、後者を「詰人空間」と規定したのである。本郷邸の御殿空間は、表御門(現在の本郷キャンパスの正門とは異なり、本郷邸の正門である表御門は、理学部二号館と総合研究博物館の間にあった)から、育徳園(現在三四郎池と呼ばれている心字池周辺)までの一帯であり、その周辺が詰人空間である。勿論、御殿空間を構成する建物群も時代によって消長があるのだが、空間利用としては現在の本郷キャンパスの中央部からやや南西側に位置していることがわかる(図1)。吉田の研究によって、藩邸内には二つの異なる空間が存在したことは明らかとなったが、我々が考古学を通して御殿空間を明らかにしていくためには、もう少し立体的な御殿空間のイメージが必要だろう。つまりそこに建てられていた建物に関する情報であり、具体的には近世の御殿とは一体どういうものであるかといったことである。そもそも近世の御殿は、それ以前の御殿(主殿と呼称)とどのように異なるのだろうか。最も特徴的な、そしてそれ故に存在意義でもある点が広間の存在である。一七世紀初めに完成したといわれている大工の木割り書・『匠明』には広間に関する寸法の記入はないが(「当代広間」と呼ばれ、それ以前の「昔六間七間主殿」と比較している)、大和智の研究によれば、桁行一三間半・梁間一二間という規模であり、これは主殿の実に四倍もの面積である(大和、二〇〇〇)。その構造は、表・中・裏あるいは上間・中間・下間の三部屋が鉤の手状に折れ曲がり、前方に突出する折中門を持つ形式である。この形式の御殿は江戸城本丸御殿を初め、各大名の御殿にも踏襲される。そしてこの影響は近世を通して以後幕末まで続くのである。篠山城二の丸大書院平面図をみてみると、中央下部に見える広間で、畳数が記入されている部分だけでも二三六畳を数える。それに周辺の部屋の畳数を加えれば五八〇畳を越える規模である。面積に換算すると前者が四〇〇平方メートル以上、後者が一〇〇〇平方メートル以上である。それに廊下や納戸などが加わるので、その広大さは、まさに大広間という言葉がふさわしい。

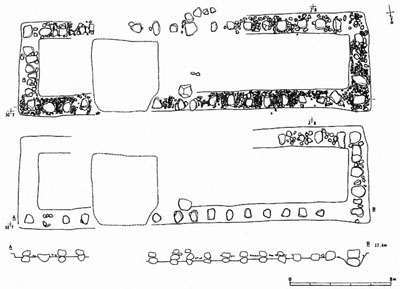

御殿の特徴として今一つここでとりあげておきたいのが、平面上の規模や形態とともに、その利用形態もそれぞれが類似しているという点である。もっともこの点に関しては、考古学の方法論があまり得意としない分野である。そこで本稿でも専ら前者を中心に論を進め、最後に後者について僅かに言及するにとどめておきたい。また、広間だけでも四〇〇平方メートルという広大さ故に、その全貌を発掘調査のみによって攫もうとするのには、自ずと限界のある点もご容赦願いたい。本郷邸内の御殿空間を考古学的な視点から俯瞰するのに先だって、ミクロコスモスたる藩邸と、都市「江戸」とを厳然と画していた「装置」からみていくこととしよう。 大名屋敷の表門を現在に伝えているのは、東京国立博物館内に保存されている池田屋敷表門(重要文化財)である。本学の赤門(重要文化財)は、後述するように藩主夫人の御殿の門であった。本郷キャンパスの調査では、医学部教育研究棟地点(以下、医研地点)から門の遺構が検出されている。これは石組みの溝に接するように検出された。この石組み溝は屋敷境である。門跡からは礎石、非常に硬く突き固められた土層、そして炭化した建築材が出土した。礎石は一抱え以上もある大きさで、拳大の石を充填して固定していた。非常に硬く突き固められた土層は通路であったと考えられる。門の礎石の表面は、この通路側が丁寧に形作られている。これは人目に付きやすい部分を丁寧に仕上げていたことをうかがわせよう。この門や隣接する溝は、天和二(一六八二)年の火災による焼け土の下から検出されていることから、加賀藩下屋敷のものであることがわかる。上屋敷の表御門は前述した様に理学部二号館と総合研究博物館の間に位置し、本郷通りに面していたが、発掘調査は実施していない。ところで長屋門という名称がある。これは屋敷の周囲の塀が、そのまま家臣の居住する長屋となって屋敷を巡っていたものである。本郷邸にも設けられており、その一部が本郷福利施設地点において発掘調査されている。 図2は法学部四号館(以下、法文地点)B〜H=九〜一一区において検出された礎石列である。しかし建物の遺構で通常見られるような、何本かからなる礎石列のセットはみられないことから、建物の柱を支えるための礎石とは考えにくい。またこの柱を支えていたと考えられる支柱痕も検出されており、詰人空間と御殿空間とを画する塀の跡と考えられよう。一方、総合研究棟(文・経・教・社研)地点(以下、経済学部地点)からは図3のような石組みが、調査区の東西方向を横断するように検出された。この地点は後述する通り、御殿空間の中でも特に藩主夫人の居住空間であった。この石組みは奥御殿と表御殿との境をなしていた塀の基礎であったと考えられる。

ところで、医研地点で出土した石組み溝は南北方向に対して主軸が若干ながら傾き、春日通りと平行する位置関係が認められる。本郷構内における遺構の主軸方向に関する成瀬晃司の研究によれば、主軸方向は大きく三分類できるという(成瀬、一九九〇)。そしてこの差異が生じる背景には、「時間的制約」と「空間的制約」とがあることが指摘されている。前者は加賀藩邸の上屋敷と下屋敷といった時期によって生じる差異である。上屋敷では前述のように本郷通りに規制されているが、それ以前の下屋敷においては春日通りに制約を受けているといった相違がある。一方後者は本郷キャンパスが加賀藩上屋敷になって以降(一六八二、天和二年)の遺構であっても、藩邸内の土地利用の差によって遺構の軸に相違がみられるというものである。つまり、中山道(現在の本郷通り)に面して設けられていた門と、それと同軸方向で建造された御殿内の建物は一様に中山道と同軸方向を示す。一方、このような規制にとらわれない空間(詰人空間)では、南北軸にそって建物が建造されるのである。中山道が南北軸からわずかにズレを有している関係上、必然的に両者の間にもズレが生じることとなる。前述の医研地点から出土した門は南に、即ち春日通りに面して立地していることからも、下屋敷時代の屋敷であることがわかるのである。換言するならば、塀によって区画された御殿空間は、建造物の軸においてさえも詰人空間とは厳然たる差異を伴うものなのである。今これを便宜的に各々下屋敷時代・上屋敷時代と呼ぼう。本郷キャンパスにおけるこれまでの調査では、下屋敷時代の遺構・遺物については調査例はあるものの、依然として多くないのが現状である。一方、上屋敷時代の遺構・遺物は膨大にあり、本郷キャンパスの発掘調査で出土する大部分がこれにあたると言っても過言ではない。本郷邸の様子を伝える絵図面についても、上屋敷時代のものは一八〇枚近くが確認されているが、下屋敷時代の絵図となると、江戸図屏風に描かれている例が知られているに過ぎない。冒頭で我々が解体を試みた本郷邸の姿も、上屋敷時代のものである。そこで考古学から御殿空間を概観するにあたっては、初めに考古資料・絵図史料ともに情報量の多い上屋敷時代を、次いで下屋敷時代をみていくこととしよう。

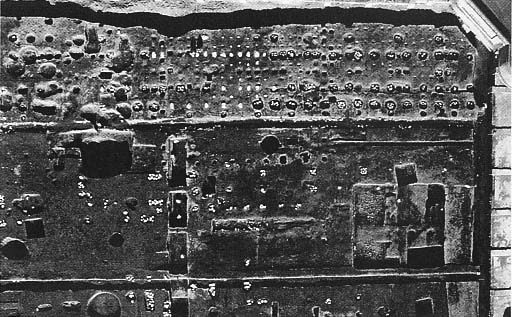

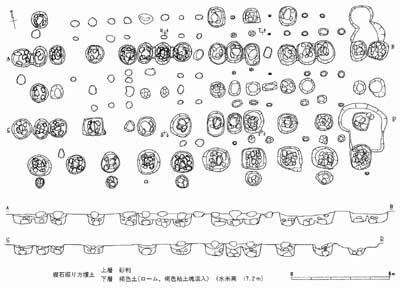

西の御殿の発掘調査法文学部地点F七-三号遺構は、調査区外にも広がる不定形な遺構である。ここからは明末から清初にかけての青花小碗が一点出土したに過ぎない。しかし瓦は大量に検出されており、その多くは二次的な被熱を受けたもので、本遺構の覆土が火災の後片づけによるものであることがうかがえる。陶磁器からの廃棄年代の推定は、資料の数が少ないため難しい。一方、瓦に関する加藤晃の分析によれば、出土した軒桟瓦軒平部は後述する梅の御殿よりも古い段階であるという(加藤、一九九〇)。その年代に近い本郷邸における火災の記録を探すと、「壬申二月廿九日火事之節御屋敷之内類焼覚 一、西之御殿……」といった記載があることがわかる。西の御殿と呼ばれていた御殿は、前田重敬の隠居宅として一七七一(明和八)年に建設が始まった御殿である。その範囲は東は心字池から、西は中山道までであった。この段階では、法文地点の全調査区が御殿空間として利用されていたこととなる。しかし史料からもわかるように、御殿は翌年の二月に竣工途中で罹災してしまう。重敬の御殿として利用されることもなく、火災の後、十九世紀に当該地区に厠が設けられるまで空地のままの、文字どおり「幻の御殿」であった。 梅の御殿の発掘調査検出された遺構と絵図面との照合の好例として知られている梅の御殿が検出されたのは、現在の御殿下記念館と同グランドでの発掘調査であった(以下、御殿下地区)。本郷邸のなかでは馬場や馬舎として利用されていたこの地点に、梅の御殿と呼ばれた御殿が建造されたのは一八〇二(享和二)年のことである。ついでながら明治時代になって、本郷邸が東京帝国大学の用地となって以後現在に至るまで、この付近は運動場として利用されている。それ故に近代建築による破壊を免れ、近世遺構の遺存状態が極めて良好であったわけであるが、近世から近代へと時代が移りながらも、土地利用の共通する点は興味深い。いずれにせよ、それまで設けられていた馬場や馬舎を取り壊し、一二代藩主・前田斉広が、寿光院(一〇代藩主・重教の夫人)のために建てた居館がこの梅の御殿であり、一八〇二(享和二)年のことであった。 梅の御殿の完掘写真をみてみよう(図4)。礎石やそれが抜き取られた穴の跡、排水溝と思われる溝が整然と並んでいることがわかるだろう。御殿は約一万平方メートルの敷地であったが、発掘調査を行ったのは北側半分である。それでは御殿空間の具体的な発掘例として、図5の遺構図をみていこう。

調査区の北側に礎石がとりわけ密になっている部分がある(一一号遺構)。東西は調査区一杯に近い七五メートル、南北二〇メートルを計る広大な建築遺構である。この礎石を拡大したのが図6である。これらの礎石は柱を据えるためのものと、支柱を据えるためのものの二つに分けることができる。主柱のための礎石は、径三〇〜四〇センチメートル、厚さ一五センチメートルといった大きめの礎石を、直径・深度が一メートルほどもある掘り方に二〜三段積まれている。そして礎石と掘り方との間には栗石や砂利が詰められている。一方、支柱のための礎石はこれほど大掛かりな構造はとられていない。径一〇〜一五センチメートルの礫を、浅めの掘り込みに据える程度である。図中、石が幾重にも表現されているのが前者で、単体の石で描かれているのが後者である。その間隔をみてみよう。一・八メートル(一間)幅を単位として、二間×二間や、二間×半間といったまとまりがみてとれる。礎石列—それもかなり堅固な構造を持った—の存在は、これらの遺構がかなり大きな建物の遺構であることを想定させる。また部分的には後代の建物によって破壊を受けているものの、礎石の間隔で見てきたようなまとまりが、規則的に繰り返されている。

この一一号遺構の南側で井戸が二基検出された。北から順にみていこう。四二号遺構はT-六区から検出されている(図5)。断面をみると、本遺構の掘り込みの上端に柱穴が掘られていることがみてとれよう。おそらく井戸に用いた釣瓶を支える柱であったと推定される。一方N-八区から検出された六号遺構では、井戸の周囲を角錐状に整形された切石によって囲まれている。そのすぐ西側には、調査区を南北方向に縦断する、二本の平行した礎石列がある(二九号遺構)。これらの礎石はいずれも二〇〜四〇センチメートル程度の礫で、三〇〜四〇センチメートルといった浅い掘り込みの中に据えられている。そしてその間隔は一間であることから、二本の礎石列は一セットとして捉えることができる。この南北にのびる二九号遺構の東側と、前述した二基の井戸の中間で接するのが一九号遺構である。礎石の痕跡が部分的にしか残存していなかったものの、一一号遺構と同様に大きな建築物であったことがうかがえる。 調査区の北側から検出された遺構を概観してきたが、それらから、おぼろげながらも屋敷の姿が浮かび上がってこよう。東西に長い二棟の大きな建物と、それを結ぶように南北に走る遺構。この遺構は幅が一間と細いこと、礎石の構造は一一号遺構の主柱の礎石で見たような堅固なものではないことから、廊下であったと考えられる。そして四二号遺構と六号遺構といった二つの井戸がある。本郷邸の土地利用の変遷のなかで、当該地点が屋敷として利用されていたのは、前述したように寿光院のために建てられた梅の御殿のみである。そこでその絵図面と、この屋敷絵図をもとに作成した模式図(図7)とで、検出した遺構群を対比させてみよう。

屋敷北側には「部屋方」と記された小部屋が連なった建物がみてとれる。またその南側にも、屋敷を南北に走る「大廊下」に接しながら「釜屋」、「御膳所方」、「人足溜り」、「小買物方」、「小遣溜り」、「早道溜り」、「饗応所」といった小部屋が連なる建物が存在する。遺構と照合すれば、屋敷を南北に走る「大廊下」が二九号遺構と、そして北の「部屋方」は一一号遺構、南の建物は一九号遺構とが各々対応するではないか。絵図中〇印で記されているのは井戸である。そこで、確認のために四二号遺構と六号遺構の二つの井戸の位置関係を照合しておこう。すると「早道溜り」の北側にある井戸が四二号遺構と一致することがわかる。同様に六号遺構は「釜屋」の南側にあったとされる井戸と一致する。しかも六号遺構は前述のように周囲に角錐状の切石が積まれているのだが、絵図面の中に記されている井戸は、〇印の周囲を四角形の線で囲まれている。この線が、切石を間知積みされた状態で検出された、井戸の周囲の構造物を表していることは間違いあるまい。このように検出された遺構と絵図面とがかなりの部分で照合することが分かったので、更に残りの遺構についても照合作業を進めていこう。 一一号遺構の南側にある一号遺構、および一九号遺構の南にある二〇号遺構は、共に各々の建物を画する溝であることがわかる。調査区の西側にある四号遺構は、南北五メートル、東西一七メートルの範囲の遺構である(図8)。図にあるように、遺構は幅七〇センチメートルの掘り込みの中に、径三〇センチメートル程度の礎石を半間間隔で並べた長方形の遺構である。絵図面をみてみると土蔵が該当しよう。土蔵は二部屋あり、各々に北側に出入り口と考えられる張り出し部が描かれているが、発掘調査では土蔵の基礎しか検出できなかった。しかし二部屋あったことを思わせるような間仕切りに関しては、その基礎を部分的ではあるが辛うじて検出し得た。

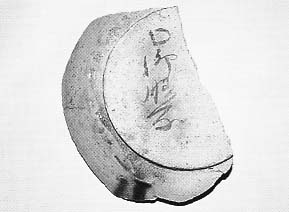

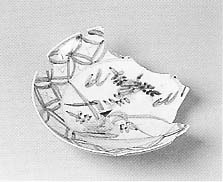

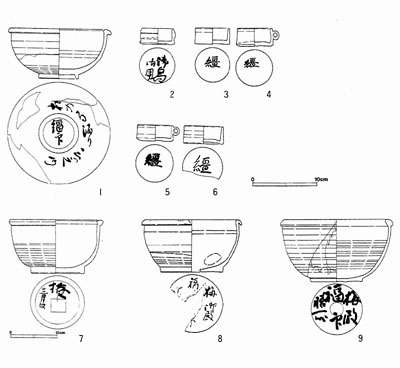

調査区南西部にある七四号遺構はどうだろうか。遺構は長方形の底石を据え、その両側が角錐状の切り石を検知積みされる石組みの溝で、蓋石も部分的に残存した。当該箇所を絵図で照合しても、部屋が記されているばかりで該当する施設は記されていない。おそらく床下にあった排水溝と考えられる。この事例は、屋敷の地下構造は絵図面に記載されない場合もあることを我々に教えてくれる。そして一方、我々は発掘調査の経験から、江戸では武家地、町人地を問わず地下室が造られ、地下空間が広く利用されていたことも知っている(古泉、一九九〇・小沢、一九九九)。絵図面との照合は、遺跡の構造を解明する上で大きな情報を考古学に提供してくれるが、その有効性は考古学側で、どのような情報は記されており、あるいは記されていないかを十分認識した上で発揮されるものであることに注意しなくてはならないだろう。 それでは、この梅の御殿で営まれた暮らしはどのようなものであったのだろうか。梅の御殿廃棄時の遺物の中には、図9の7〜9のように、瀬戸もしくは美濃製の陶器の捏鉢に「梅殿 福印 膳所」・「梅殿 福 □」といった文字が墨書されている資料が検出されている。梅殿は梅の御殿である。福印は寿光院を表しているかもしれないが詳細は不明である。膳所は台所のことである。一号遺構では肥前製磁器の大皿が出土している。これらについては後述するような式正的な要素を持つ大皿ではなく、「プライベートな飲酒習慣として幅広く浸透した」と考えられている(成瀬・堀内、一九九六)。また梅の御殿が廃棄された後ではあるが、図9の1〜6のような遺物も出土している。ここにみられる「纏印」は前田藩最後の藩主となる一四代・前田慶寧の印である(鈴木、一九九〇)。とりわけ2では「御鳥御用」と墨書されており、慶寧が愛鳥に用いていた様がうかがえよう。大皿での宴会とともに、御殿空間での暮らしぶりを彷彿とさせる資料である。

御殿における地下空間梅の御殿の概観を通じて、地下空間にある施設は概して絵図面に記されにくいことがわかった。そこで次にこのような地下空間として、御殿空間の中の地下室についてみていこう。 本郷キャンパス内の地下室については、成瀬晃司によって形態分類がなされている(成瀬、一九九四)。成瀬は本郷キャンパス内の地下室を、高さや広さといった規模や、断面・床面の形から四つに類型化した。この研究における一・二類の地下室は、入口部から直接室部へつながり、天井高の低いものである。一方、三・四類の地下室は、室内で大人が優に直立して活動ができるほどに天井高が高い地下室で、特に四類は入口部から地下室へは作り付けの階段によって入る形態をとる。成瀬は構内各地点での地下室の分布状況(図10)と、絵図によって判明している土地利用とを照合した結果、「詰人」空間には一・二類が、「御殿空間」では三・四類が存在することを明らかにした。例えば先ほどとりあげた梅の御殿が検出された御殿下地点では、一類が三基、二類が十基、三類が一基といったように、一類および二類が主体を占めていることがみてとれる。しかし当該地点は御殿空間であるので、本来ならば三類・四類が主体となるはずである。実は本地点で地下室が検出される時期はそれよりも前の段階で、時期が異なっているのである。そして地下室が検出された時期の当該地点の土地利用は、「詰人空間」であったことが絵図面からうかがえるのである。成瀬によるこの研究は、遺構という考古学的な情報からでも、土地利用のあり方を明らかにし得ることを示し、本郷キャンパスであっても「絵図面からの情報が稀薄な一八世紀中葉までの加賀藩邸、大聖寺藩邸での空間利用は、仮に小規模な調査であっても地下室が発見されることにより復元することが可能(成瀬、前掲)」であることを、分析を通して明らかにした。江戸の発掘調査では、本郷キャンパスのように絵図面が多く遺存している例はむしろ少数で、大部分の調査では考古学からのアプローチのみで遺跡の構造を解明しなくてはならない状況である。この成果は絵図面に記されることの少ない地下室の分析にとどまらず、近世の考古学研究に広く応用可能なものである。

その一方、絵図面に記されている地下室を実際に調査した例もある。医研地点で検出された地下室であるSU二一〇は、南北二メートル、東西三メートル、深さ二メートルの規模で、壁面にはぎっしりと平瓦が積まれていた(図11)。大成可乃によって本遺構の類例として大坂城OS九一—三二があげられている(大成、一九九七)が、このような構造の地下室は他に例のない極めて特異なものであるといえよう。SU二一〇の場合、完形の平瓦の間に、平瓦の尾根で切断したものを切断面を内側に隠すように二段積まれた、都合三段一組の構造である。廃棄年代は遺物から幕末であることがわかる。当時の屋敷の絵図面(『江戸屋敷総図』、一八四〇〜一八四五年頃)には、当該地点に「穴蔵」といった記述が見られる。本稿では地下室の形態と機能に関して言及する紙幅はないが、上記の瓦の積み方は確かに密であるとはいえ、それでも防水対策が十分であったとは言い難く、大成の指摘するようにあくまでも短期間で出し入れを行う倉庫であったのだろう(大成、前掲)。本遺構は絵図面に穴蔵としてその存在が記載されていたという点で、これまでみてきた地下施設とは一線を画す(堀内、一九九六)。床面からは六〇センチメートル間隔で柱穴が検出されたことから、屋根などの上部構造の存在が想定される。おそらくこの上部構造の存在が、絵図面のなかで穴蔵と記載されることとなった要因と思われる。すると地下室で絵図面にその存在が書き留められる条件として、地下室の形態や地下室への入り方(即ち入口構造)以上に、上屋構造の有無が大きく関わったということであろうか。次にそのようなことにも注意しながら、これらとは異なる構造の地下室についてみていこう。

御守殿(溶姫御殿)の発掘調査冒頭に述べたように、赤門としてひろく親しまれている御守殿門は、加賀藩一三代藩主・前田斉秦の妻である溶姫の御殿として、一八二五(文政八)年に建てられた「御住居」の一部である(1)。経済学部地点はこの溶姫御殿の中でも、特に膳所であったことが絵図面からうかがえる。ここから検出されたSU一〇七は南北五メートル、東西二・二メートル、深さ二・三メートルで、周囲をノミによって面取りされた石で組まれた地下室である(口絵5)。その内部には更に南北〇・八メートル、東西〇・八メートル、深さ一・二メートルの小地下室が設けられていた。この小地下室は板状の石で組まれており、上部には蓋が掛かるような加工が施されている。床面から検出されたムシロは、本遺構がムシロ敷きであったことをうかがわせる。入口の階段も石組みであった。本遺構の機能として、台所内で頻繁に出入りする食料貯蔵施設が考えられる。内部に小さな地下室をわざわざ設けている点を併せて考えれば、氷を用いた冷蔵庫のような性格であったのかもしれない。ただし入口部も含めて、本地下室は上部がこぞって崩落してしまっているために、入口部から上部構造にかけての構造は不明である。覆土には夥しい量の焼土と焼けた瓦が大量に含まれていたこと、および後述する遺物の年代から、本地下室が明治元年に本郷邸の大部分を消失する火災によって破壊されたことがうかがえる。溶姫御殿の絵図面では、膳所と記された付近に本遺構に該当する施設を見出すことができないことから、屋敷とは別の上屋構造は有していなかったのだろう。 遺物は一九世紀の陶磁器・土器が出土した。特に裏側に墨書きで「御膳所」と書かれた瀬戸もしくは美濃製の陶器(資料53)や、「御末」と釘書きされた肥前製磁器(資料54)が注目される。 梅の御殿では、大廊下に相当する遺構が出土したことは前述したとおりである。建物の礎石に比べて、礎石は小さく、かつ根固めもほとんどなされなていないことが発掘によって明らかになった。溶姫御殿では廊下と思われる遺構は出土しなかったが、調査区北東隅からはSX—六二(図12)のような遺構が出土した。縦一メートル、横〇・二メートルの方形に整形された石が、およそ三メートル間隔で東西に二本並列する遺構である。方形の石と石との間は一段低くなっており、石の南北には北に一三基、南に八基の柱穴を伴う。絵図を確認してみると、これに該当する施設の記載は認められないかわりに、このあたりに屋敷と屋敷とを南北に結ぶ廊下が通っていたことがうかがえた。想像をたくましくするならば、この廊下を潜り抜けるための施設であったのかもしれない。

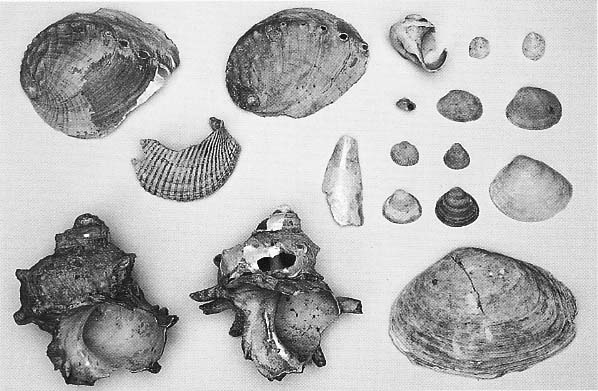

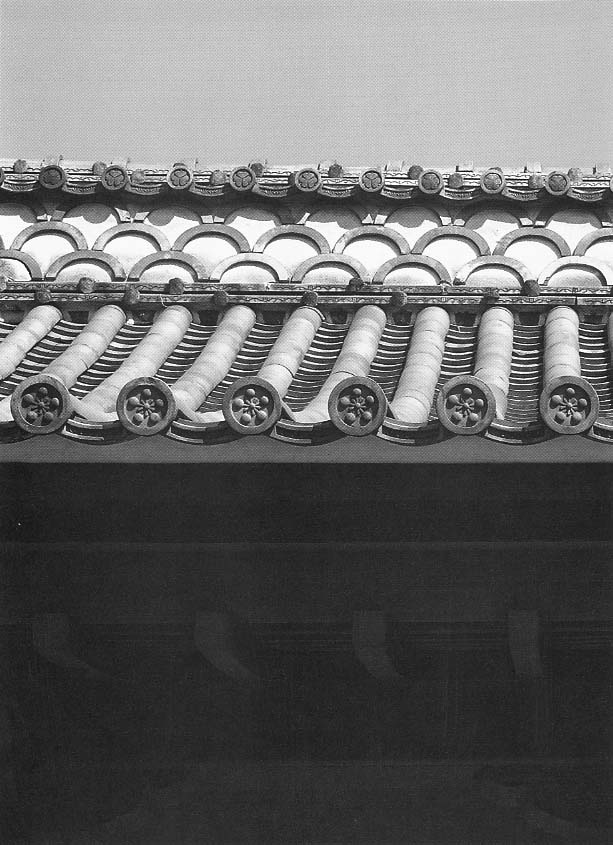

梅の御殿・溶姫御殿では、ともに便所跡が検出された。梅の御殿の六五号遺構は木枠で組まれた土坑で、内部には粘性の強い青灰色土が認められた。一方、溶姫御殿のSK一二二は南北〇・七メートル、東西一・五メートル、深さ〇・五メートルを計る遺構で、こちらも周囲の壁に板が張られた痕跡が認められた。中央部の土は赤色に硬化しており、一本の溝によって左右(東西)に仕切られていることがわかる。おそらくこの溝によって二つに分けられていたのだろう。便所遺構には、当時の生活ぶりを具体的に復元するための情報がつまっている。覆土の分析によってどんなものを食べていたのかがわかり、更には利用者の性別までもがわかる。これは覆土に含まれている鉛分を分析するのであるが、白粉の成分であった鉛は当然女性の方が値が高い。SK一二二では覆土の成分分析を予定しており、溶姫御殿という奥御殿の便所の分析結果は、果たしてどのようなものであるか注目される。またSU一〇七の南から検出されたSK一〇一には、覆土中に貝・魚骨・獣骨といった食物残滓が多量に含まれていた。溶姫の食生活が明らかにできる可能性が大きく、こちらの分析も期待される。SK一〇一からはこれら食物残滓とともに、資料52のような葵紋の軒丸瓦が一点出土した。将軍家から嫁いできた溶姫の御殿らしい遺物である。現在の赤門にも、前田家の家紋である梅鉢紋とともに、葵紋の軒丸瓦をみることができる。

それでは御殿空間に関連する、下屋敷時代の調査をみてみよう。下屋敷時代は前田家が屋敷を拝領した一六一四(慶長一九)年から、一六八二(天和二)年の間である。当該期は史料が限られており、本郷邸の様子を詳らかにするためには、考古学からのアプローチが特に不可欠である。当該時期の遺構のいくつかを紹介しておこう。 医研地点出土の門は春日通りに面しており、主軸の基準もそれに拠っていることは前述した。薬学部地点SU一〇三、病院中央診療棟地点H三二—五及び経済学部地点SU二六八は、成瀬による地下室分類の三類・四類に該当することから、御殿空間に設けられたと考えられる。経済学部地点SU二六八は南北五メートル、東西六・五メートル、深さ三・五メートルの地下室である(図13)。この地下室の底部の周囲には、写真にみられるように礎石が残されており、柱によって天井部が支えられていたことがうかがえる。また地山に掘り込まれた階段には、土留め板の痕跡が認められた。

このように下屋敷時代の遺構・遺物は、上屋敷時代と比較して限られているのが現状である。これは本郷キャンパスだけに限らず、都市「江戸」全体で、一七世紀前半の遺構・遺物は限られる傾向がある。その背景には、都市「江戸」の発展が当初江戸城を中心に行われ、やがて外郭部へとむかっていたこと、そして江戸の中でも早い段階に開発された江戸城周辺が、現代においても、早くから開発が進められており、近世考古学が認知された八〇年代には、既に地中深くまで開発が進んでいたことと無関係ではあるまい。本郷キャンパスでは、この時期の良好な遺構一括資料として御殿下地点五三二号土坑が知られている(図14)(2)。これは屋敷造成に伴う土取りを目的とした採土坑である。本郷邸の土地利用では、当初—即ち下屋敷時代には—、心字池を中心にそこから南側の比較的標高の高い土地が利用されており、東側の標高の低い土地は、本遺構のように造成のための土を採るといった利用のされ方の違いが指摘されている(成瀬、一九九九)。下屋敷時代の本郷邸内の様子を明らかにすると共に、本郷邸内における土地利用の変遷も解明すべき点である。

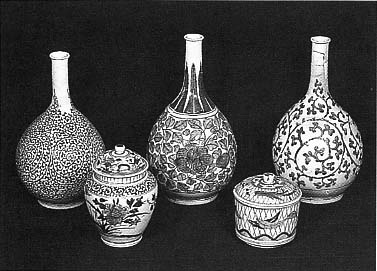

以上、本郷邸内における御殿空間の調査事例を概観した。最後に御殿空間の発掘を通して、御殿空間の何が見えるのかを考えてみたい。その際、我々に一つの手懸かりを与えてくれる調査事例が、医学部附属病院中央診療棟地点から検出された池である。南北九・一メートル、東西七・二メートル、深さ二・八メートルの池からは、箸や折敷などの木製品とかわらけが大量に出土した。詳細は別稿の堀内論文に譲るが、これらはハレの宴席で用いられた食器類であり、共伴した「寛永六年」銘の木簡から、この年に行われた将軍家光および大御所秀忠の御成に関連するものであったと考えられる。加賀藩では将軍御成がなされることが告げられて以降、そのための準備が着々と進められていったようである。とりわけ将軍を迎えるための御成御殿は、一六二六(寛永三)年から着工し、三年後の一六二九(寛永六)年に完成した。近世の御殿を特徴づける広間をはじめ、御成門・御成書院・数寄屋といった近世の建築様式は、いずれも将軍御成と深い関わりの中で成立したという指摘がある(大和、前掲)。家康の将軍宣下の儀礼が行われた二条城二の丸御殿(一六〇六、慶長一一年築城)は、以後一六二四(寛永一一)年の家光上洛まで、いく度かの行幸や上洛を迎えることとなる。この二条城二の丸御殿が以後の近世御殿の規範であり、ほとんど唯一の現存例でもある。その影響は平面形態ばかりでなく、極彩色の障壁画や飾り金具といった室内装飾にも及んでいた。発掘調査ではこうした絢爛豪華な装飾品を検出することは希であるが、加賀藩に関連するものとしては、「百工比照」に残る飾り金具にその名残をみることができるだろう(3)。 経済学部地点SU二六八のすぐ南にあるSK五〇五からは金箔瓦が集中して出土し、その数は約四〇点にのぼった。金箔瓦には口絵1のような軒丸瓦ばかりでなく、平瓦や鬼瓦も含まれている。本郷キャンパスでは他の地点でも金箔瓦は出土している。しかし本遺構のように、集中して出土する例は極めて特異であるといえよう。他に金箔瓦が比較的多く出土している地点としては薬学部新館があげられる。絵図面との比較ができないので確かなことは言えないが、医研地点から下屋敷時代の門が検出されていることを鑑みれば、比較的ここと隣接している経済学部地点や薬学部地点は、御殿空間であった可能性が高い。医研地点からはこの他にも、金箔の鯱が出土している。これらの金箔製品はいずれも一七世紀前半の遺構から出土する傾向がみられる。これは本郷邸に限った傾向ではなく、仙台城など他の近世都市においても同様の出土傾向が認められる。 御成が頻繁に行われていた時期と、金箔瓦が出土する時期とがほぼ重なることとの間には、何か関係があるのだろうか。もう一つ、この時期を境に、出土量が著しく減少する遺物がある。肥前製磁器の大皿である。大皿の消長に関して荒川は、大皿が宴の席で用いられた什器と捉えた上で、近世初期の新しい秩序を確立・確認するために必要であった宴の減少と関連づけて考察した(荒川、一九九八)。供を含めれば数千人の規模となる御成はその代表的なものであろう(4)。金箔瓦の消長も、御成をはじめとした儀礼の多かった時期と無関係ではあるまい。経済学部地点SK五〇五の金箔瓦は多量の炭化物とともに出土したが、焼土は全く含まれていない。また金箔瓦自体にも二次的な比熱の痕跡はみられないことから、これらの金箔瓦が、火災によって消失した御殿から廃棄されたものではないことが伺えるのである。 勿論、御成が減少しても、大皿が使用されなくなったとしても、住空間としての御殿が不要となることはない。しかし明暦の大火やそれに続く元和の大火の後に、新たに再建された大名の御殿は、どれも従来の形式を踏襲したものであっても、装飾に関してはそれまでの豪華さは見られなくなったようである。平井によれば、明暦の大火より遡ること二〇年前の一六三七(寛永一四)年に改築された江戸城本丸御殿では、必要とされる部屋を一列に並べただけという構造上の簡略化が行われたという(平井、一九六八)。これなどは一七世紀後半以降にみられる御殿の質的な変化の嚆矢と捉えられよう。近世の伝統・格式という規制のなかで、御殿は江戸時代の始まりから終末まで、平面形態上、大きな変革はみられなかった。しかし江戸幕府開闢七〇年を待たずして、すでに御殿空間の内面では変化が齎されていたのである。この変化は近世初期に必要とされた儀礼や宴会がもはや必要とされなくなったことに起因する。大名屋敷の発掘調査では、遺物・遺構を通して、こうした変化の一端を垣間見ることができるのである。 |

【註】1 溶姫は徳川家斉(一一代将軍)の娘であったので、通常その住居は御守殿と呼称される。絵図面に御住居とあるのは、前田家の負担を減らそうとする幕府の意向があったようである。むしろ加賀藩では一八五六(安政三)年に、「御守殿」と呼称できるよう願い出ているのだが、このようなところにも御殿空間をめぐる規範の強さが出ていると思われる。ついでながら、夫人を将軍家から迎え入れた場合、御守殿の門は赤く塗る習わしであった。本学の赤門は、現存する唯一の御守殿門である。[本文へ戻る]2 薬学部地点から検出された井戸であるSE六七から出土した一括資料は、当該期における新たな良好な資料である(佐藤・遠藤・堀内、一九九六)。[本文へ戻る] 3 「百工比照」に収められている飾り金具は、小松城内で使用されていたものである。小松城は三代藩主利常が隠居のために一六三九(寛永一六)年に改築したものである。[本文へ戻る] 4 この一連の御成のなかでは、能が不可欠な儀礼として行われた。能役者ばかりでなく、時に藩主自らもまた能を演じていることが、御成の記録に散見されている。そのため一七世紀末以降になると、儀礼の場として用いられた書院の前庭部分には、能舞台が設けられるようになる。本郷邸にはこのような儀礼に伴う正式な能舞台とともに、藩主の「居宅」にも能舞台が設けられていた。前者に対してこちらはプライヴェートな能舞台とでも言えるだろうか。医学部教育研究棟からは、これに該当する能舞台が検出された(口絵12)。遺構は南北七・二メートル、東西四・六メートルの張り出し部分を有する方形で、東南の隅から斜めに橋掛かりの下部組織と思われる溝状の遺構が八メートル延びていた。また遺跡からは能舞台の四本の柱のうち、向かって左奥の柱であるシテ柱をはじめ、いくつかの柱の礎石も検出された。[本文へ戻る] |

【参考文献】荒川正明、一九九六、「大皿の時代—宴の器—」、『大皿の時代』、九〜二一頁大成可乃、一九九六、「「瓦積みの穴蔵」について」、『東京大学埋蔵文化財調査室年報』第一号、二四五〜二六二頁 小沢詠美子、一九九九、『災害都市江戸と地下室』(歴史文化ライブラリー)、吉川弘文館。 加藤 晃、一九九〇、「近世瓦の編年学的考察(I)」、『法学部四号館・文学部三号館建設地遺跡』、八八二〜八九四頁 古泉 弘、一九九〇、『江戸の穴』、柏書房 桜井敏雄・松岡利郎、一九八二、「城郭殿舎(武家住宅)の成立過程・城閣における殿舎建築の研究(一)」、『近畿大学理工学部研究報告』、第一七号 桜井敏雄・松岡利郎、一九八二、「初期における御広間、大書院の平面構成・城郭における殿舎建築の研究(二)」、『近畿大学理工学部研究報告』、第一七号 桜井敏雄・松岡利郎、一九八二、「御広間、大書院の発展過程・城閣における殿舎建築の研究(三)」、『近畿大学理工学部研究報告』、第一七号 佐藤 巧、一九七九、『近世武士住宅』、叢文社 佐藤律子・遠藤香・堀内秀樹、一九九六、「東京大学本郷構内の遺跡薬学部新館SE六七出土遺物の年代的考察」、『東京大学構内遺跡調査研究年報』第一号、二四五〜二六二頁 寺島孝一、一九九一、「加賀藩邸跡の発掘」、江戸遺跡研究会編、『甦る江戸』、二三〜五三頁、新人物往来社。 成瀬晃司、一九九〇、「江戸藩邸内土地利用研究の一指針」、『法学部四号館・文学部三号館建設地遺跡』、八一三〜八三一頁 成瀬晃司、一九九四、「江戸藩邸の地下空間」、宮崎勝美・吉田伸之編、『武家屋敷 空間と社会』、九三〜一二一頁、山川出版 成瀬晃司・堀内秀樹、一九九六、「江戸遺跡出土の大皿—加賀藩本郷邸出土品を中心として—」『大皿の時代』、九〜二一頁 平井 聖、一九六八、『日本の近世住宅』、鹿島研究所出版会 堀内秀樹、一九九六、「薬学部新館新営に伴う埋蔵文化財調査概報」、『東京大学構内遺跡調査研究年報』第一号、一一〜一二頁 深井雅海、一九九七、『図解・江戸城をよむ』、原書房。 村井益男、一九六四、『江戸城』(中公新書)、中央公論社。 大和 智、二〇〇〇、「城と御殿」(『日本の美術』四〇五号)、至文堂 吉田伸之、一九八八、「近世の城下町—江戸から金沢へ—」、『週間朝日百科 日本の歴史 別冊歴史の読み方』二、朝日新聞社

|

梅乃御殿の井戸枠を掘りあげる

梅乃御殿の井戸枠を掘りあげる |

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

図2 法学部4号館地点出土の礎石列

図2 法学部4号館地点出土の礎石列 図3 総合研究棟地点出土の石組み

図3 総合研究棟地点出土の石組み 図4 梅の御殿の完堀状況

図4 梅の御殿の完堀状況

図11 医研地点出土の地下室SU 210遺構

図11 医研地点出土の地下室SU 210遺構 図12 溶姫御殿出土のSX-62遺構

図12 溶姫御殿出土のSX-62遺構 図13 溶姫御殿出土のSU-268遺構

図13 溶姫御殿出土のSU-268遺構 図14 御殿下記館地点出土の532号土坑

図14 御殿下記館地点出土の532号土坑