アンデスの各地で成立した大規模な祭祀建築を伴う形成期社会は、紀元前後にその性格を大きく変化させた。ペルー北海岸では祭祀センターを中心とする緩やかに統制された社会は崩壊して、かわりに政治的な権力のもとに統合された新たな社会システムが生まれた。このような権力の出現は、紀元二〇〇年頃に成立したモチェ社会において顕著である。大規模な潅漑水路が建設され、巨大な建築群や豪華な副葬品を伴う墓が造営されたことは、このことを裏付けている。

地上絵で有名な古代ナスカ社会がペルー南海岸に成立したのもこの頃である。地上絵の近くには約四十の台形ピラミッドおよび広場によって構成された大遺跡カワチが広がっている。このためナスカは南海岸一帯を支配した本格的な行政システムをもった国家と考えられたこともある。ところが発掘の結果、この遺跡は儀礼用の祭祀センターにすぎないことが判明して、ナスカ河谷を中心に多少の広がりを示す、比較的小さな社会と考えられるようになった[Silverman 1993]。

一方、アンデス高地では、カハマルカ、レクワイ、プカラ、ティワナクなどの社会がこの時期に成立したが、当時の社会組織についてあまりよく分かっていない。

七、八世紀になると、ペルー南高地のアヤクーチョ付近を中心に、ワリ様式の土器がアンデス各地でかなり広く見られるようになる。この時期には、大きな壁で囲まれた区画の中に広場・小部屋・通路を含んだ、計画性に富んだ建築群がつくられた。こうした遺物の広がりと複雑な建築プランの存在によって、ワリを帝国とする考えが示された。一方、この広がりは宗教的な理由によって生じたとする意見もある[Isbell & McEwan 1991]。

その後ワリの影響力が弱まり、十一世紀頃から各地に地方勢力が勃興する。なかでもチムー王国は、たび重なる征服活動によってペルー北海岸全域を支配した。首都チャンチャンには歴代の王たちによって建設された王宮や神殿が約二〇平方キロの範囲に広がり、各王宮の内部には王墓、広場、倉庫群、貯水池などが建てられた[Moseley & Day 1982]。

当時、北高地はカハマルカ王国、南海岸はイカおよびチンチャ王国の支配下にあった。一方、南高地には小王国が乱立していたが、十五世紀になるとクスコ地方のインカ族が台頭して急激な領土拡張が始まった。そして百年たらずの間に、コロンビア南部からチリ中部まで、南北約四〇〇〇キロに達する大帝国となった。人口は一千万以上で、公用語はケチュア語であったが、その他にアイマラ語(ペルー、ボリビア)、ムチック語(ペルー北海岸)をはじめとするさまざまな言語が用いられた。これらの住民は一万人組、五千人組、千人組……という単位で把握され、それぞれに組長が任命され、さらにその上に地方長官や巡察官が置かれた。

古代アンデスで成立したこれらの社会は、インカ帝国のような巨大な国家を生み出したにもかかわらず文字を用いていなかった。そのため人類史の上で特異な位置を占めている。これだけの大きな社会を支えるには、様々な情報を統御するための文字の存在が不可欠であるように我々には思われる。彼らは文字のかわりに何を使って情報を統御して社会を運営していたのだろうか。これに対する回答は、征服者であるスペイン人たちが現地の人々にインタビューした記録から、ある程度推測できる。

インカでは、国家統計官キープ・カマヨックが結縄キープの結び目の数・色・長さ・配置によって、人口、家畜の数、物資の量などを記録したらしい。また首都クスコに設定された三百二十八の聖所とその配置にもとづく、セケ・システムと呼ばれる空間構造の重要性も指摘されている。このなかに王族の序列や暦に関する情報が組み込まれているという説がある[Zuidema 1964, 1977, 1982]。

ではインカ以前の社会においてはどうであろうか。これらの社会はスペイン人が来るはるか以前に滅んでしまったため、こうした記録は皆無である。ところがインカのおよそ千年前に北海岸で繁栄したモチェの場合、神殿の壁画や墓の副葬品として出土した土器の表面に描かれた図像に、当時の社会の性格やそこにおける権力のあり方に関する情報が組み込まれているという説が唱えられ、その解読が試みられてきた。モチェには他に類をみないほど豊かで、ストーリー性に富んだ図像表現が存在するためこうした研究が可能となったが、それ以外の社会では必ずしも同様の視点から議論することができるわけではない。

だからといってモチェとインカの間のおよそ千年間、アンデスにおいて情報を統御する技術が存在しなかったことにはならない。むしろこの技術は洗練されて、インカのような巨大な社会を維持できる水準に達したとみるべきである。それゆえインカの精緻な空間構造やキープは、百年たらずで滅びたこの社会が発明したのではなく、以前からあったものを洗練させた結果と考えられる。では前からあったものとは何か。またモチェ期に確立した図像表現はその後どのように変質したのであろうか。またそれはなぜなのか。こうした問題を検討することによって、モチェからインカに至る情報の統御システムの全貌が少しずつ解明されるであろう。

そこで本稿では、古代アンデスにおける「空間構造・キープ」と「図像」の系譜について整理した上で、この千年間で情報の統御システムがどのように変容したのかに関する見取り図を提示したい。

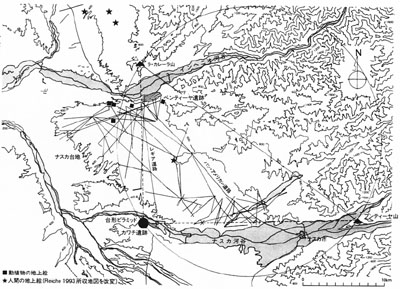

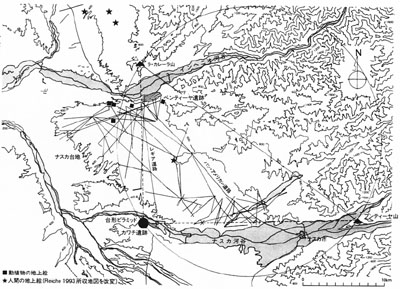

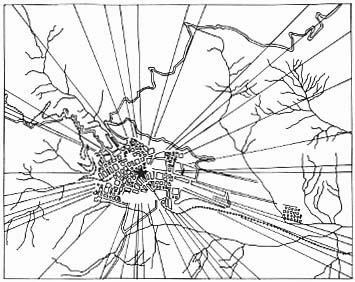

a-ナスカ地上絵と台形ピラミッド設定法(坂井1996: 43) |

b-シカンの壁画(Shimada 1986: Fig.8-10a) |

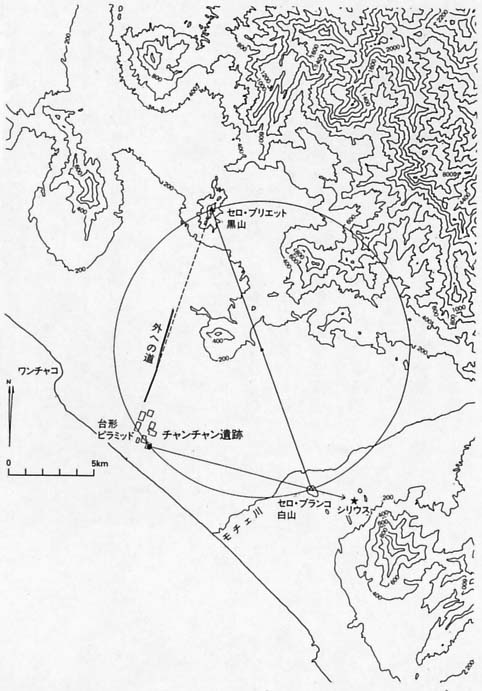

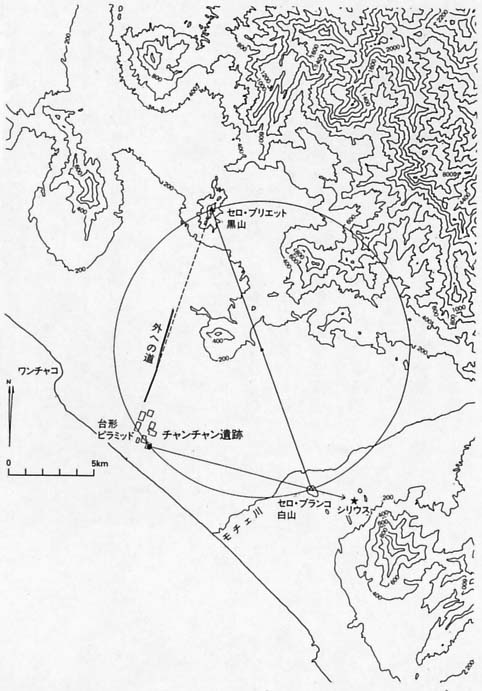

c-チムーの首都チャンチャンと台形ピラミッド設定法(坂井1996: 41) |

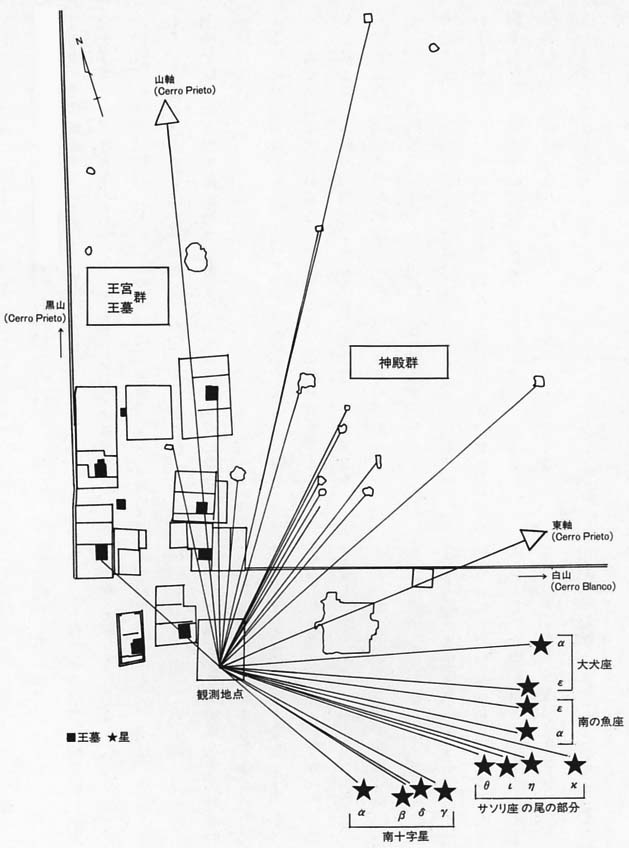

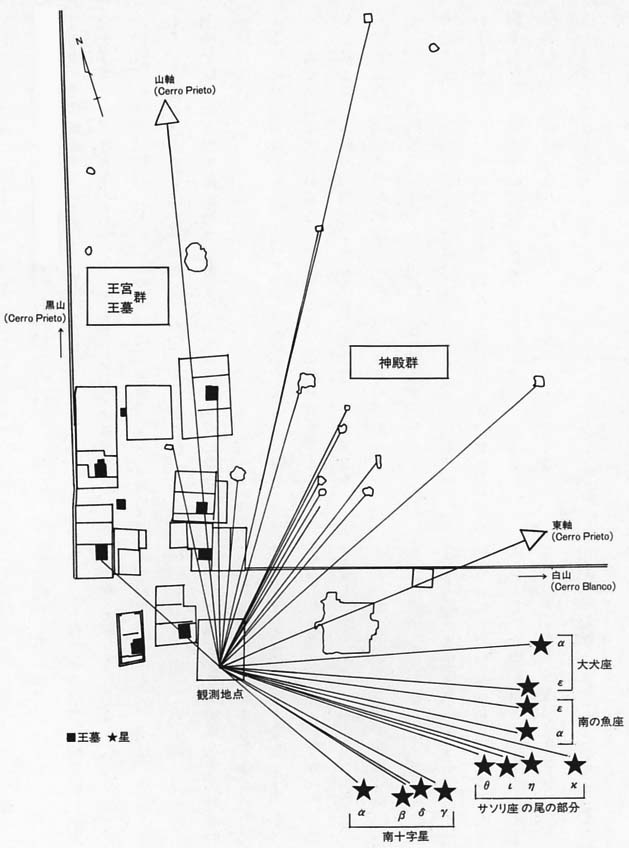

d-チムーの首都チャンチャンの空間構造 |

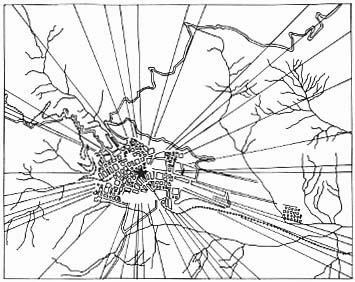

e-インカの首都クスコの空間構造(Zuidema 1997: 252を改変) |

古代アンデスにおける空間構造の系譜については、多くの先行研究がある。インカの首都クスコには、太陽神殿コリカンチャを中心にして三百二十八カ所の聖所が放射状に広がっており、これがインカの空間構造の基本形態となっている。これまでの研究では、この放射状の空間構造がインカ以前の社会にも見られることが指摘されてきた。そのひとつにナスカの地上絵がある。有名な動物や植物の地上絵の付近から、放射状に広がる直線が数多く確認されている。またペルー北海岸のランバイエケ谷に建設されたシカン神殿群の中からも放射状直線が見つかっている。それはワカ・ソレダード(Huaca Soledad)神殿の第二マウンドの壁面に十一世紀頃に描かれたものである[Shimada 1986]。さらにチムー王国の首都チャンチャンでは、観測所を中心にして歴代王の霊廟と神殿が放射状に分布していることが、拙論によってしめされた[坂井一九九六、Sakai nd.]。

ここではまずインカの空間構造に関する研究を紹介した上で、時代を遡りながら、こうした放射状の構造について検討してみたい。そしてキープについては空間構造との関係で適宜扱うこととする。

インカの首都クスコの空間構造に関する議論は、主に十七世紀のイエズス会士ベルナベ・コボによって作成された記録にもとづいている[Cobo 1979(1653)]。それによるとインカの人々がセケと呼んでいた仮想的な線が太陽神殿から放射状に伸びており、この線はクスコの四つの地区(チンチャイスーユ、アンティスーユ、コリャスーユ、クンティスーユ)に分布していた神殿、礼拝所、聖石、泉といった聖所の上を通過した[挿図1e]。これらは全部で四十一本あり、管理をまかされたのは王族をはじめとする親族集団であり、決められた時期に供物が捧げられた。

この記録を分析した人類学者ザウデマ(Zuidema)は、四十一本のセケに序列があることをつきとめ、これを祭祀する親族集団の間にも同様の関係が成立すると考えた。そしてセケのなかには、太陽や星の出没方向と一致するものがあるとした。一方、聖所の数に注目して恒星月暦(二十七・三日×十二カ月≒三百二十八日)を想定して、三百二十八カ所の聖所は暦の上でそれぞれ一日に相当することを主張した。またセケを縄と見なし、聖所を結び目と見なすことによって、この空間構造がクスコに設定された巨大なキープ暦であるとも主張している[Zuidema 1977, 1982, 1989]。

ザウデマが言うほど精緻な暦がインカに存在して、それがクスコの空間構造において示されていたのかどうかを実証することは難しいため、この説に疑問を投げかける学者もいる[Ziólkowski & Sadowski 1989; Bauer & Dearborn 1995]。しかし冬至や夏至のときに太陽の入没が観測され、この方向に塔が立っていたことは、スペイン人たちの記録[Betanzos 1987: 73-74]によってほぼ確実なので、それほど精密ではないにしろ、暦に関する情報がインカの建物の配置に組み込まれていたというのは確かであろう。

こうしたインカの空間構造は、チムー王国が征服された後に、そこから連れてこられた技師たちによって作られたと考えられている。そこで次に、チムー王都の空間構造について検討してみよう。この王都には王宮と王墓がそれぞれ十カ所ずつ、神殿が約十五カ所あり、建築材料を分析することによって、何代目の王によって作られたのか想定できる。しかしどのような設計プランにもとづいて、いかなる目的で建設されたのかよく分かっていなかった。論者は考古学的資料だけでなく、エスノヒストリー、民族誌、神話などを用いることによって、チムー王都が観測所を中心とする放射状の空間構造を呈することを示した上で、そこに王朝の正統性や歴代の王たちの系譜や序列に関する情報が組み込まれていることを明らかにした[坂井一九九六、Sakai nd.]。

ここでいう観測所とは初代チムー王によって建てられた高さ一〇メートルの台形ピラミッドのことである。その南東にそびえる白山(Cerro Blanco)の麓にはチムー以前にこの地方を支配していたモチェの王都がある。台形ピラミッドの上に立つと、ペルー北海岸において上層階級の祖先の星とされたシリウスが、この山から出現するのを観測することができた。つまり旧王都の方角から祖先の星の出現が観測できる場所に、台形ピラミッドは設定されたことになる[挿図1c]。これによって初代王はモチェ王国との連続性を示し、新しい王朝の正統性を主張したのであろう。

一方、台形ピラミッドの北には初代王墓が建設され、その背後には黒山(Cerro Prieto)がそびえている。この山の方角から観測所を中心にして南東に九〇度振った方向に、先ほどの白山がある。つまり台形ピラミッドは黒山と白山の山頂方向が九〇度ずれているのが観測できる場所に設定されたことになる。この九〇度という角度によって、初代王は新旧両王国の差異を示すつもりであったと考えられる。

二代王の時代になると、このピラミッドの北東に神殿群が建設された。これらの神殿はそれぞれ四つの星座を構成する星々と対応関係にある。というのも南東方面から出現する四つの星座の方角を、天の東を中央にして北側に折り返した方向に、これらの神殿が立ち並んでいるからである。さらに神殿群を上述の黒山の方向を中央にして、西に折り返した方角には、三代以降の王たちの霊廟がある。すなわち王墓と神殿の建設方向は、どちらも星座の出現方向によって決められていたことになる[挿図1d]。

これらの星座は約六時間の間隔で出現を繰り返すため、ペルー北海岸において特に注目されていた。星座に関するこの地方の古文書や民族誌の記述を検討してみると、星座の間に序列が存在することが分かった。このことは星座だけでなく王墓においても序列が存在することを示唆している。そこで各王墓と対応する星の序列を調べてみると、三代王墓のものが最上位を占め、世代を経るに従い、星の序列は下降することが判明した。つまり三代王は星の序列を導入することによって、自己を最上位とする王の序列を作り上げ、その子孫たちはこれに従ったのであろう。

以上を整理してみると、チムー王都では観測所を中心にして、南東方面では四つの星座の出現が観測され、それに対応する神殿が北東方面に建設され、さらに北西方面には王墓が設定されたことになる。つまり観測所を中心に放射状に広がる星、神殿、王墓によって構成された空間構造が、この王都に存在したのである。そして王朝の正統性、王の系譜・序列に関する情報がそこに組み込まれていたと考えられる。

では次にナスカの地上絵について考えてみよう。この遺跡に見られる放射状の直線がインカのセケと似ていることは、かなり早い時期から主張されていた。一九八〇年代にはインカの首都クスコの空間構造を研究していたグループが地上絵の調査を開始した。その結果、中心点が六十二カ所あり、どれも見晴らしのよいところにあることが分かった。そこから広がる線は合計で七百六十二本であり、そのそばから直径一・一〇メートルのストーン・サークルがいくつも見つかり、周囲には儀礼用と思われる土器の破片が散乱していた。そこでこれらの中心点とストーン・サークルは、それぞれクスコの太陽神殿と聖所に相当すると考えられた[Aveni 1990]。たしかに形態の上で両者が類似しているのは事実だが、これだけの数の中心点と直線が、全体としてどのように認識されていたのかについては明らかにされていない。この点を解明するため、論者は一九九四年よりナスカ台地において現地調査を実施してきた。

地上絵が描かれたナスカの砂漠台地の南北には河谷があり、谷が広がっている部分は農耕や居住のために利用された。当時の住居址が集中する地区は、それぞれの河谷に一カ所ずつあり、その背後には特徴的な山がそびえている。一方、祭祀用の施設であったカワチ遺跡は、南側の河谷が狭まっているところに建てられ、南北の居住地区との間には川と道が通っていた。この遺跡には高さ三〇メートルの巨大な台形ピラミッドがある。この上に立って居住地の背後にそびえる二つの山を観測すると、それぞれの頂上は天の東と北をほぼ向いており、両者の間の角度は九〇度であることが分かった。つまりこの台形ピラミッドは、チムーの観測所と非常によく似た方法で設定されたことになる[挿図1a]。

ではこの空間配置の中で、地上絵はどのような役割を果たしたのであろうか。地上絵はナスカ台地の中央部には少なく、むしろ台地の周辺部にあたる河谷付近に集中している。そして南と北の河谷では地上絵の図像表現に顕著な差が見られる。南ではそのほとんどが放射状直線と幾何学文様であるのに対して、北ではこれらの文様の他に動物や植物の形をした地上絵が二十以上も見つかっている。さらに興味深いのは人間の形をした地上絵である。ナスカ台地でこれまで確認されている地上絵のうち人間の形をしたものは一つしかなく、それは台地の中央にある丘に描かれている。これらの地上絵によってナスカ台地は三つの領域に分けられ、動植物や人間の図像がそこに配分されることによって、それぞれの領域は異なった意味が付与されたのであろう。人間の図像は台地中央に描かれることによって、対応する二つの河谷、山、居住・耕作地区を媒介する役割を担わされたのではないか[坂井一九九六]。

このように考えてみると、祭祀センターに設定された台形ピラミッドおよび台地中央の人間の図像を中心として、周囲の地上絵、山、居住地を構成要素とする空間構造がナスカ台地に存在したことが指摘できる。

最後にナスカとチムーの間の時期について考えてみよう。ナスカが衰退した後、南山地ではワリが勢力を伸ばして、アンデス全体に影響を及ぼした。これを受けて北海岸では八世紀頃にシカンが成立して、十四世紀にチムーによって征服されるまで続いた。この時期の遺跡の空間構造に関しては研究が少ないため、放射状の構造が存在したかどうかは議論の余地がある。ただしすでに述べたようにシカンの神殿から放射状直線の壁画が発見されており[挿図1b]、ワリのキープが土器とともに発見されたという事実があるため[Conklin 1982: 267]、放射状の空間構造の伝統が継続していた可能性が大である。今後、この時期の建築物の配置をチムーやナスカの場合と比較することによって、放射状構造の有無についてさらに検討するべきであろう。

|

| 南アンデス |

|

北アンデス |

|

|

|

a-ナスカ

(Proulx 1989: Tavola XXIV-b) |

|

b-モチェ(Donnan 1990: Fig. 16) |

|

|

|

|

| c-ワリ(Moseley 1992: Fig. 19) |

|

|

|

|

|

|

| d-イカ(Menzel 1976: Pl.31-402) |

|

e-イカ

(Menzel 1976: Pl.28-332, 329) |

|

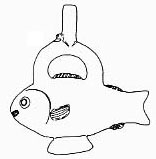

f-チムー(Lavalle 1987: Fig.53を改変) |

|

|

[挿図2]図像の系譜 |

モチェでは土器、壁画などにストーリー性のある具象性に富んだ図像が描かれたため[挿図2b]、かなり早い時期から注目を浴び、これを解読しようと何度も試みられた。民族誌的な類推にもとづく図像の解釈、主題ごとの分類、描かれた植物や動物の同定といった作業が繰り返された。同時にこれらの図像を集めた出版物がいくつも発行され、服装や楽器に焦点をあてた研究も行われた。一九七〇年代になるとモチェの図像は言語に類似した情報の伝達手段とみなされ、単語同士の関係に相当するものが、図像の各要素の間にもみられると考えられた。そして図像表現における「文法」および「意味」を解明するために、七千点以上のサンプルが集められ、分析された。その結果、話し方が話者によって異なるように、図像表現も制作者によって多少の違いがみられることが分かった。またこうした変異形を比較することによって、図像によって全てのことがやりとりされたのではなく、非常に限られたテーマ(献呈、埋葬、踊り、鹿狩りなど)に関する情報だけが伝達され、これらのテーマは相互に関係づけられていたことが判明した[Donnan 1976: 5-13]。

またヨーロッパで成立した図像学の成果がモチェに適用された。それはエルヴィーン・パノフスキーによって示された三段階の分析法であり、まず土器などに表現されているモチーフがその形に応じて分類され、次にそれはテーマや概念と関係づけられ、最後にモチェ社会の世界観の解明に向けて、図像に内在する意味が検討された。その結果、モチェでは世界が三つの領域から構成されていること、儀礼暦の役割、祖先観などが明らかになった[Hocquenghem 1987]。

図像の分類によってテーマを抽出して、それを比較検討することによって図像の意味を模索する作業において、研究者の恣意性を完全に排除することは難しい。しかし当時の人々の図像の読み方を直接知ることは不可能なので、これがもっとも有効な解読法と言えよう。こうした研究によって当時のモチェの王権のあり方や世界観について多くのことが分かってきた。

モチェにおける図像研究の飛躍的進展に刺激され、ほぼ同じ時期に南海岸で繁栄したナスカに関しても同様の手法によって研究され、ある程度の成果をおさめた[Proulx 1989]。しかしナスカの図像にはモチェほどストーリー性は認められず[挿図2a]、解読によって得られた情報は微々たるものである。前者の図像に組み込まれた情報の量が後者にくらべてかなり少ないことが推察される。次のワリ期には図像表現において具象性は残るものの、装飾的・幾何学的性格が強くなり、モチェで見られたようなストーリー性のある図像はほぼ皆無となる[挿図2c]。ストーリー性の欠落は北海岸のチムーでもみられるが、ここでは具象性が強調され、動物や植物をモチーフとした写実的な土器が作られた[挿図2f]。一方、南海岸のイカ、チンチャでは具象性が弱まり幾何学模様が多くなり[挿図2d、e]、この傾向はインカにおいても継続された。

これまでの議論を整理してみよう。まず放射状の空間構造は、インカの首都クスコにおいて暦や王族の序列に関する情報を表現する媒体として位置づけられ、結縄キープと対応関係があったと主張されている。インカによって征服されたチムーにおいても観測所、王墓、神殿、星によって構成された放射状の空間構造があり、そこには王朝の正統性、王の系譜・序列に関する情報が組み込まれていたらしい。さらに南海岸に紀元前後に成立したナスカにおいては、六十二の中心点から放射状に広がる七百六十二本の直線が確認されており、これらは付近の祭祀センターに建設された台形ピラミッドを中心とする空間構造の一部を構成していたと考えられる。ワリとシカンに放射状の空間構造が存在したかどうかは将来の調査によって明らかにされるであろうが、キープと放射状直線の壁画がこの時期に存在していたことから、放射状の空間構造の伝統が生きていた可能性は大である。

一方、紀元二〇〇年頃に北海岸に成立したモチェにおいて、ストーリー性があり具象性に富んだ図像表現によって当時の世界観が表現されていたらしい。ストーリー性はナスカでは多少認められるが、それ以降の社会においては図像表現から欠落している。そしてペルー南部では時代とともに具象性が徐々に弱くなり、かわりに装飾的・幾何学的性格が強くなるが、北部海岸では逆に具象性が強調されるようになる。

では情報を統御する媒体という点から、モチェからインカにいたるまでの空間構造、キープ、図像のあり方を検討してみよう。北海岸のモチェ王国ではストーリー性のある図像が主要な媒体として機能していたが、ほぼ同じ時期の南海岸のナスカでは図像のストーリー性は弱く、そこに組み込まれた情報は僅かであった。ところがこの社会には放射状の空間構造が形成され、これが情報を統御する媒体となった。次のワリ期では空間構造が情報を統御する主な媒体となり、その補助としてキープが用いられるようになった。一方、図像はストーリー性のある情報を伝達するのではなく、装飾的・幾何学的性格を強めていった。この傾向はイカ、チンチャ、インカにおいて継続する。一方、北海岸のチムーにおいても放射状の空間構造は発展を遂げ、図像からストーリー性が欠落していったが、ここではその具象性が強調された。

以上がこの時期の情報の統御システムの変容過程に関する簡単な見取り図である。ただし我々が解読できていない図像表現や空間配置に、情報が組み込まれている可能性を否定するわけではない。今後、これらの解読作業を進めることによって、情報を統御する主な媒体が、ここで提示したように図像から空間構造へと移行したという仮説を検討する必要があることは言うまでもない。