揺藍期の動物学教室

|

磯野直秀 慶應義塾大学経済学部 |

|

日本の近代動物学は明治10(1877)年、東大創立時に置かれた理学部動物学教室に始まる。その土台を作ったのは初代教授エドワード・シルヴェスター・モース(Edward Sylvester Morse)と第二代教授チャールズ・オティス・ホイットマン(Charles Otis Whitman)の両御雇アメリカ人教師だったが、それを受けて日本の動物学を軌道に乗せたのは第三代教授の箕作佳吉[1]であった。本稿では明治10年代のこの三者の事跡に焦点を当てたいが、まずは、それ以前の状況を眺めておきたい[2]。 1 東京大学創立以前欧米の植物学は幕末の頃すでに多少知られていたが、動物学で近代的学問が導入されたのは明治維新以後であった。そして、その流れは大きく二つに分けられる。第一は明治初年に多くの業績を残した博物局、というより同局の田中芳男を中心とする流れであり、第二は各地の医学校で教鞭を執った御雇外国人教師の流れである。 田中芳男(1838—1916)は信州の人[みやじま1983]。師の伊藤圭介に続き、文久2(1862)年に蕃書調所(のち開成所)の物産学出役となる。維新後、開成所は新政府に受け継がれ、やがて大学南校となるが、明治3(1870)年9月、同校に物産局が設けられ、田中が出仕した。翌明治4年9月、新設の文部省に博物局が置かれ、大学南校物産局は文部省博物局に引き継がれる。以来博物局の管轄は文部省から太政官、内務省、農商務省と変転したが、明治19(1886)年3月に博物局が消滅するまで、一貫して田中がその中軸であった。 博物局は、動植物標本の収集、ウィーン万国博への出品、博物館・動物園の創設と育成等々に関わったほか、啓蒙書・教育資料の出版にも力を入れ、欧米の動植物学の普及に一役買ったが、その出版物のなかに、明治8(1875)年出版の田中芳男訳纂『動物学初篇哺乳類』がある。これは図解を主とし、程度はさほど高くなかったが、ここで注目されるのは分類階級の訳語である[磯野1986b]。田中は本書で、classに「綱」、orderに「目」、familyに「科」、genusに「属」、speciesに「種」の訳を用い、これが今日に及ぶのである。 田中はこれ以外の訳語でも、大きな足跡を残した。そもそも、「動物学」が田中芳男の創案らしい。「植物学」が清国で造語されたのに対し、「動物学」は慶応2(1866)年刊の『英和対訳袖珍辞書』再版で初めて現われたが、再版の訳語選定には田中が参加したといわれるのである[杉本1981]。「甲殻類」の訳も『動物学初篇』が最初だし、「爬虫類」も田中が雑誌『明治月刊』巻二(明治元年刊)の「生物ノ数」で使った「爬虫」が日本での初出だった[磯野1986b]。ただし、「爬虫」は清国での造語である[3]。 このように、博物局と田中芳男は啓蒙的活動や訳語の点で動物学と深く関わっていたが、東京開成学校や、その後身である東大との交渉は皆無だったようである。動物学教室関係者の記録や追想記に田中の名は現われないし、博物局側の記録にも東大の名をほとんど見ない。田中は明治11(1878)年設立の東京大学生物学会にも加わらず、また同会が改称した東京生物学会(のち東京動物学会)が明治15(1882)年3月、名誉会員としてモース・伊藤圭介・田中芳男の3名を推薦したときも、推薦を断ったらしい[東京動物学会古記録、東京生物学会会則]。田中は東大を軸とする新しい動きに馴染めず、意図的に避けていたように思われてならない。 さて、第二の流れは維新直後から長崎・大阪・金沢などに設立された医学校での外国人教師の講義であった。その一端は、明治7(1874)年に金沢で出版された『斯魯斯(スロイス)氏講義動物学初篇』からうかがえる。これは金沢医学校の御雇教師として明治4(1871)から同7年まで滞日したオランダ人スロイス(Jacob Adrian Pieter Sluys 1833—1913)による動物学講義の筆記録を、医師太田美農里(みのり)が翻訳したもの。哺乳類から魚類までの分類学入門書であって、田中芳男の『動物学初篇 哺乳類』刊行に1年先立ち、範囲もより広く、レベルも高い。ただ、金沢の地方出版だったからか、あまり世に知られず、影響は大きくなかったようである。 一方、幕府の医学所は明治元(1868)年に新政府の管理下に入り、数度の名称変更を経て明治5年8月には第一大学区医学校、ついで同7年5月には東京医学校と改称されたが、この時期の明治6年から9年まで基礎的諸学を教えたのが、ドイツ人動物学者のヒルゲンドルフ(Franz Martin Hilgendorf 1839—1904)だった[磯野1986a]。彼については別稿で扱われるので、詳細はそちらに譲るが、動物学の講義は現在のそれに優るとも劣らない内容だったようであり、講義ではダーウィン進化論も述べている[矢島1997]。しかし、その講義内容が学生に難解だったのか、地味で印象が薄かったのか、当時学生だった人々の回想録などで進化論の講義に触れたものは無く、世間にも伝わらずに終わった[4]。ヒルゲンドルフはまた、博物局とも無関係だったようである。 ヒルゲンドルフは数人の弟子を残した。その第一は、彼の通訳をつとめ、東京医学校に勤務した松原新之助(1853—1916)で、その感化で日本での魚類学の草分けとなった。第二は、ヒルゲンドルフの書生だった練木喜三(1850—1918)で、のちに応用昆虫学の先達となった。また、波江元吉(もとよし)(1854—1918)も彼の通訳をつとめ、弟子だったという[容津1938]。教育博物館に勤務したのちに東大動物学教室の助手となる人物で、ナミエゲラやナミエシロチョウにその名が残る。このうち、松原と波江は東京大学生物学会の創立メンバーで、練木もやがて同学会に加わる。 ヒルゲンドルフの後任として来日したのは、ドイツ人植物学者アールブルグ(Hermann Ahlburg 1850—1878)で、明治9(1876)年5月から東京医学校とその後身の東大医学部で教えたが、明治11年8月に東京で急死した。動物分類学や寄生虫学も講義したことが「博物学教授ヘルマン・アールブルク氏申報」[東京大学医学部第四年報]からわかるが、詳細は不明であり、弟子も在野の植物学者大沼宏平(1859—1927)だけだったようである[磯野1986a]。 結局、田中芳男と医学部系御雇教師たちは、分類用語の訳出やヒルゲンドルフの弟子を通して日本の動物学に寄与したものの、東大動物学教室の創設には関わりがなかった。 一方、やがて東京医学校と合併して東京大学となる東京開成学校には動物学者はおらず、予科の人身及比較解剖学・動物学担当者は、宣教師のマカーティ(D. B. McCatree)だった[マッカテー申報、『東京開成学校第四年報』所収]。動物学教室は、まったくの無からスタートしなければならなかったのである。 2 動物学教室の生みの親、モース明治10(1877)年4月、東京開成学校と東京医学校が合併して東京大学が発足した。理学部は法学部、文学部とともに一ッ橋の旧東京開成学校の建物を用い、教育は四年制で第一学年は全員が「理学部諸学科」(いわば教養課程)に属し、第二学年進学時に各学科を選択する制度であった。生物学科を置くことは当初からの方針だったらしく、植物学教授には矢田部良吉が内定していたが、動物学の教授は未定だった。そこへ、6月17日、モースがアメリカからやってきた。 モース(1838—1925)[挿図1]は豊かとはいえぬ毛皮商の子として生まれた[磯野1987a]。年少の頃から製図工として働いていたので学歴は無いが、貝の収集から動物学への道に入り、画才と貝のコレクションが縁で、アメリカ動物学の父といわれるハーヴァード大学教授ルイ・アガシー(Louis Agassiz 1807—1873)の弟子となる幸運をつかむ。やがて彼は、仲間と『アメリカン・ナチュラリスト』誌を創刊したり、アガシーが始めたペニキース島臨海実習会の講師になるなどの活躍をし、進化論の講演でも名高くなった。そのモースが腕足類(シャミセンガイなど。貝に似るが別のグループ)の研究のために、一夏だけの予定で日本の土を踏んだのである[モース1970—71]。

経緯はわからないが、東大文学部教授外山正一がモースの来日を知っていた。在米中にモースの講演を聞いたことがある外山は、彼を動物学教授に招くよう大学首脳陣に進言したらしい。思いがけぬ話を持ち出されたモースは驚いたが、一時帰米を認める条件で、結局は招聘を受けた。彼は7月12日に東大と契約、同月下旬には江ノ島で漁師小屋を借り、海産動物の採集を始める。教育・研究用標本作成のためだったが、矢田部良吉や、のちの植物学教授松村任三、生物学科の第1回生となる松浦佐用彦(まつらさよひこ)なども来て採集に加わった。 東京へ戻って講義を始めたのは、当時の新学期だった9月からである。そのとき生物学科2年に進学してきたのは、松浦佐用彦(1857—1878)と佐々木忠次郎(1857-1938)の2人だったが、松浦は1年後に病死する。翌明治11年度2年進学者は飯島魁(いさお)(1861—1921)と岩川友太郎(1855—1933)の2人で、モースの正式な教え子はこの4人だけだが飯島・岩川の一級下だった石川千代松(1860—1935)も、事実上の弟子であった。彼らがすべて動物学に進んだ[5]いうことはモースの影響の大きさを物語るが、では授業はどのようなものだったか。 『東京大学法理文学部第六年報』の明治10年度授業表には「生物学科二年級—動物解剖、同実験、同分類講義、画学、動物序類講義、野外実験」「地質学及採鉱学科二・三年級—動物学」とあって、モースが多数の授業を受け持ったように見えるが、実状は違った。同年報の「モールス申報」には、「余米国ヨリ帰リシ以来(明治10年11月から一時帰米した)ハ、特ニ動物基源論(進化論)ノ講義ヲ始メタリ。……而シテ此等ノ講義ハ啻(タダ)ニ本科専門生徒(生物学科二年二名)ノミナラズ、並ニ地質学ヲ攻修スル生徒七名及該時間ニ余暇アル生徒モ皆来テ聴聞ス」[6]とあって、理学部での講義はどうやら一種類しか行わなかったらしい(ほかに、予備門での「動物学」講義があった)。 実習も時間割などに縛られず、随時の野外観察と採集・採集品の解剖・スケッチ・標本作成といったものだった[挿図2]。一見単純に見えるが、モースは実物に即した教育を重んじる人だった。彼の師アガシーは「Stusy nature, not books」という名言を残したが、モースはそれを忠実に実行したのである[7]。彼は学生に「頻(シキ)りと動物採集の必要を説き、野外にありて諸動物の生態の観察を勧め」[岩川1926]、学生を各地への採集旅行に伴ったり派遣したりした。前述したように松浦が江ノ島へ来たのもその一例だし、翌明治11(1878)年の北海道採集行にモースは佐々木を伴った。また、明治12年の春に矢田部教授が小笠原を訪れたときは、佐々木(おそらく飯島も)を随行させている。

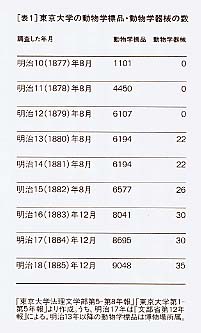

発足時の教室の設備は貧弱だった。動物学教室所有の標本・器械(備品)の数を示した表1からは、明治10年の標本数は1001点とかなりの数があったように見えるが、その年度の「モールス申報」には「昆虫類一箱、其他二三ノ剥製ノ鳥獣類」しか無かったと記されているから、標本らしい標本は僅かだったらしい。それが11年には4450点に急増しているのは、モースの江ノ島採集品と一時帰米中に入手した標本が加わったからであり、12年に6107点とふたたび増加したのも彼の北海道・九州採集行による。これらの標本はやがて、モースの進言で作られたという「博物場」(大学博物館)に納められた。

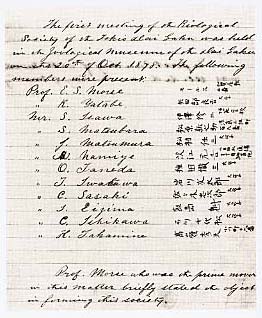

表中の動物学器械はモース帰国時の明治12年まで皆無であるが、これは顕微鏡すらまだ無かったことを意味する。彼は私用の顕微鏡を持参していたから、学生がそれを覗いたことはあっただろうが、教室での顕微鏡実習はまだ行われていなかったのである。植物学器械は年報類にまったく載っていないから、結局生物学科は顕微鏡無しでスタートしたらしい。 なお、明治11年10月20日に発足した東京大学生物学会も、教育の場となった(東京動物学会古記録)。当日の参加者は、主唱者モースと矢田部良吉(初代会長)の両教授、ほかにヒルゲンドルフの弟子松原新之助と波江元吉の2人、アメリカで生物学などを学んで帰国したばかりの高嶺秀夫と伊沢修二の2人(ともに、のち教育界で活躍)、松村任三(矢田部の弟子)、種田織三(モースの助手)、それに佐々木、岩川、飯島、石川の学生4人であった[挿図3]。月1回の例会ではさまざまな研究報告が行われたから、学生にとって講義とは違った形で知識を得る場になったことは間違いない。

モースの講義は概して入門的なものに留まったが、それまで動物学にほとんど触れたことがない学生たちにはかえって適切だった。また、その情熱的な進化論の講義・講演と、あらゆる機会をとらえての観察や採集が、学生たちに大きな刺激となったことは疑いなく、弟子は4人とも、日本動物学の各方面でのパイオニアに育ったのである。 最後に、モースは日本で最初に一般人向け科学講演を行った人でもあったことを一言しておきたい。 彼が来日直後に大森貝塚を発見し、その秋から発掘に取りかかったことは有名だが、それが新聞に大きく報じられ、また明治天皇が貝塚出土品を観覧されたこともあって、モースの名は世間に広まった。それがきっかけになって、翌明治11(1878)年には江木学校講談会[8]などで一般の日本人を対象に、大森貝塚にからめての考古学の話、動物や氷河の話を始めた。とくに評判になったのは進化論の講演で、江木学校講談会を皮切りに華族会館、慶應義塾、東京専門学校(現早大)などでも話を重ねた。東大でも、改めて文系学生をも対象にした9回連続の進化論講義をした。日本の人々は、これらのモースの講演を通して近代科学の一端に触れ、ダーウィン進化論に初めて出会ったのである。 明治12(1879)年9月3日、モースは東大との2年の契約期間を終え、帰米の途についた。帰国後に彼はピーボディ科学アカデミー(現セーラム・ピーボディ博物館)の館長となったが、滞日中に日本文化に魅せられたモースは、同館を拠点に日本の陶器や民具の収集と研究に没頭する。明治15(1882)年6月から翌年2月まで再び日本に滞在するが、これは陶器と民具収集のためで、動物学とは関係がなかった。モースは没するまで日本と日本人を愛し、関東大震災で東大図書館が全焼したと知ったときは、遺言で蔵書1万2千冊を東大に寄贈した。また、滞日中の日記をもとに編集し、1917年に出版した『日本その日その日』[モース1970—71]は、当時の日本を知るための第一級資料として今日も価値を失わない。 3 ドイツ流教育を持ち込んだホイットマン明治12(1879)年8月、アメリカ人動物学者ホイットマン(1842—1910)[挿図4]が来日した[渡辺1976]。かつてペニキース島臨海実習会でホイットマンを教えたモースが、彼を後任に推薦したのだった。

ホイットマンもモースと同じく貧しい家の出で、苦学して大学を卒業、初めは中等教育に従事したが、1873年のペニキース島臨海実習会に参加して動物学を志し、1875年に渡欧、ドイツの動物学者ロイカルト(Rudolf Leukart)の許で、切片作成や組織染色法など当時最新の顕微鏡技術を身につけ、ヒルの発生学的研究で1878年に学位を得た。その後帰米したホイットマンに、モースからの誘いがかかった。当時、世界第一の科学国ドイツに学んだ実績と、かつての交流で知った手堅さをモースは見込んだのだった。 ホイットマンの教え子は、明治12年度に生物学科2年に進学してきた石川千代松と、3年飯島魁・岩川友太郎、4年佐々木忠次郎の4人で、結局モースと同じ顔ぶれだった。モースの考えていたように、授業は一変した。講義はスペンサー(Herbert Spencer)の『生物学概論』(Principles of Biology)に沿い、ほかに発生学を教えたくらいで、これという特色はなかったが、実習は180度の転換をとげた。岩川がいうように[岩川1911]、「ツァイスの顕微鏡、ミクロトーム(切片作成器)は新たに購入せられ」、切片作成法・組織染色法・顕微鏡観察法、あるいは血管注射法などが初めて教えられた。表1の動物学器械の数が明治13年に22となったのは、顕微鏡とその関連機器が入ったからだろう。 もっとも、薬品が揃っていない頃とて、ヘマトキシリンの代わりに蘇木(スホウ)を煮て使ったり、パラフィンを軟化するのに豚の脂を用いたという[石川1911]。挿図5は、血管注射したカメを佐々木が描いた彩色解剖図である。

それとともに、学年を問わず、学生一人ひとりにテーマを与えて研究させるというドイツ式指導法が取り入れられた。佐々木はオオサンショウウオ(ハンザキ)、飯島はイシビル(石蛭)、岩川はイモリ、石川はヌマエビのいずれも発生を追跡することになった。毎日、各人がそれぞれの研究に取り組み、午前と午後各一回ホイットマンが巡回して進み具合を問い、そのつど必要な注意や指示を与えた。まだ大学には専門書も少なく、欧米の動物学専門誌などは皆無に近かったから、ホイットマンは私物の本や雑誌を持参して学生に利用させた。ドイツ語やフランス語の著作は、ホイットマンが英訳して教えた。 ホイットマンは、東京大学生物学会には関心が無かったらしく、入会もしなかった[9]。したがって、モース時代のような学会を通しての教育は無かったが、彼は教室内で学生と雑誌講読会を始めた。これは週一回開かれ、学生は論文の読み方や最新の研究成果を、ここで学んだのである[石川1934]。 こうして、弟子たちは研究方法を身につけ、やがて一人立ちできるレベルに到達する。幅広い博物学者モースと、近代的生物学者ホイットマンという対照的な2人をあいついで教授に迎えられたことは、日本の動物学にとって幸いだったといえる。 弟子たちはホイットマンに心服していたが、その研究至上の姿勢に困ることもあった。与えられたテーマ以外のことをしていると、御機嫌が悪いのである「他の学科の試験でもある時に、私が顕微鏡を前に置いてノートなどを見て居ると、お前はまだ地質学者になる気なのか、若し自分がお前であるならば総て他の仕事は止めて、エビの発生だけを研究する(といわれる)……併し先生私には今地質学の試験がありますのでと申し上げると、先生は必ず、そんな事は構はないで居れと云はれるから、試験に落第する事を話すと、動物学以外の学科で落第しても宜いではないかと云はれるので、さうすると学校を放逐される様になると……学校の規則にある事を申し上げると、さうした馬鹿げた規則にはこだわらぬ方がいいと云つた調子で」あった[石川1936]。 岩川も、こう記している——「(ホイットマン)先生は、顕微鏡実験を主とせられしが故に、漫(みだ)りに動物を採集するを好まず。当時石川博士は頻(しきり)に蝶を蒐集し、予は甲虫の採集を好めるを以て……実験室に入りてこれを装整するの際、遇々(たまたま)先生に発見せらるることあれば、何時も「What is the use of insects?」の質問を受くる」と[岩川1911]。 画工の野村重次郎もホイットマンの厳格さに泣かされた——「(野村)氏は先生の命に依り、一時クレプシネ(ヒル)の写生に従事せり。其の図は水彩の密画にして一図を仕揚ぐるに一週間乃至十日間を要せり。然るに先生は些細なる一線一点の誤謬をも看過するを允(ゆる)されざりしが故に、漸く完成せる写生も空しく廃棄せられて更に着手せること一再に止まらざりき」[岩川1911]。もっとも、ホイットマンは野村を高く評価していて、のち彼をアメリカに呼び寄せたほどであったが……。 これらの回想から窺えるように、ホイットマンは現実をまったく配慮しない理想一本槍の人だった。学生がこぼす程度は笑って済ませるが、やがてその理想主義から東大当局としばしば衝突する。 前任者モースは快活で社交性に富み、大森貝塚の発掘や進化論の講演で東大首脳陣の絶大な信頼を得ていたので、彼の頼みはほとんど叶えられた。現実的でもあったから、金銭的に無理な要求は、そもそも持ち出さなかったということもあろう。ところが、ホイットマンは正反対で、万事重々しく、交際下手で、理想一筋に突走るタイプだった。とくに金銭感覚に乏しく、財政が破綻しかかっていた日本の、創立直後の大学の苦しい台所事情などはまったく頭に無かった。それで、来日直後の顕微鏡やミクロトームの購入はともかく、その後の要求をほとんど断わられ、首脳陣との関係がこじれてしまったのである。 決定的な衝突が、ホイットマンの帰国直前に生じた。飯島と岩川の研究がまとまったので、大学紀要『メモア』[10]( Memoirs of the Science Department, University of Tokio )に、学生の名前で発表したいと申し出たところ、紀要は教授の研究を載せる場で学生の論文は論外、出すなら教授の名前でと一蹴された。腹を立てたホイットマンは翌年、弟子の論文を一流誌の Quartery Journal of Microscopical Science に掲載して筋を通す。じつは、その後の『メモア』に物理学科卒業者の論文が出ているので、当局の対応は感情的な対立からの嫌がらせではないかと思える。 ともあれ、ホイットマンは大学首脳に挨拶もせず、記念撮影さえ断って東大を去ったが、帰国前に小冊子 Zoology in the University of Tokio を自費で印刷し、関係者に残していった。これは、日本の科学の発展のために大学はどうあるべきかを論じ、当時の大学を痛烈に批判したものだが、あくまで学者の良心と好意からの著作であった。誤解や性急な点もあるが、いまも聞くべきことが少なくない。 ホイットマンは、明治14(1881)年10月15日に横浜を離れた。アメリカに帰ったのち、彼は次々と業績を発表し、やがてシカゴ大学教授になり、またウッズホール海洋生物学研究所の初代所長を兼ね、同研究所の今日の基礎を築いた。東大当局とは反目したが、モースと同じく終生日本に好意を持ち続けた人であった。 4 三崎臨海実験所の創設者、箕作佳吉モースとホイットマンが播いた種を育てたのは、第三代の動物学教授箕作佳吉(1858—1909)[挿図6]だった[磯野1988a]。

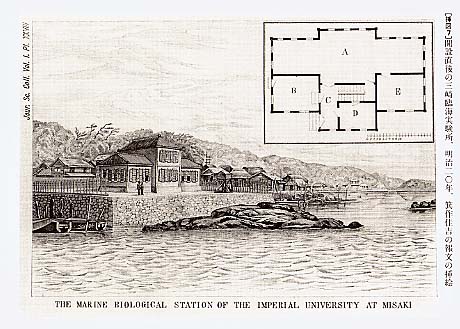

箕作は、洋学者箕作秋坪の三男、蘭学者箕作阮甫の孫として、安政4年12月1日(1858年1月15旦に江戸で生まれた。洋学者箕作奎吾と数学者菊池大麓は実兄、史学者箕作元八は実弟、人類学者坪井正五郎は義弟にあたる。慶應義塾、ついで南校に学び、明治6(1873)年、15歳のときに渡米する。中学を出た頃は土木工学を志していたが、やがて動物学に転じてエール大学に入学、明治12(1879)年6月に卒業した。その夏、チェサピーク臨海実習会[11]に参加したことがきっかけで、実習会を主催したブルックス(W.K.Brooks)に師事することになり、ジョンズ・ホプキンズ大学の大学院に入って二枚貝の鰓の進化を研究した。 翌明治13年、その箕作にホイットマンの後任として東大動物学教授に赴任しないかとの誘いがかかった。海外で動物学を本格的に学んでいた日本人は彼一人だったし、実兄菊池大麓が東大数学教授だったから、箕作佳吉に白羽の矢が立ったのに不思議はなかった。まずモースを通じて話があり、初めは断ったものの、結局は応諾し、明治14(1881)年3月にアメリカを去って渡欧した。ヨーロッパでは、イギリスの発生学者バルフォア(F.M.Balfour)の許でしばらく研究、ついでナポリ臨海実験所に滞在して所長ドールン(A.Dohrn)の知遇を得たのち帰国の途についた。横浜に到着したのは、その年の12月14日であった。 動物学教室では同年7月、1年留年した佐々木忠次郎と、飯島魁、岩川友太郎の計3人が第1回目の卒業生として巣立ち、飯島だけは準助教授として教室に残った。9月には石川千代松が4年となり、箕作元八が2年に進んできた。動物学教員は卒業したての飯島と助手種田織三だけという心細い状態だったのである。そこへ突然、帰国したばかりの箕作佳吉が現われた。飯島らは箕作の存在すら知らず、寝耳に水の話で仰天した。実弟箕作元八は事情を聞いていただろうが、黙っているように言われていたのであろう。 23歳の箕作はその12月28日に御用掛となり、翌明治15年3月28日に講師、ついで同年12月27日に教授に昇格した。以後、明治42(1909)年に世を去るまで、彼はその職にあって、教室と動物学の発展に尽したのである。 箕作の帰国後、授業形態もかなり整った。明治15年度『東京大学法理文三学部一覧』所載の生物学科「動物学」を以下に再録すると—— 「第二年級ニ於テハ、普通動物学ヲ講義シ、其大意ヲ授ケ、且(カツ)学生ヲシテ実験室ニ於テ動物各大門(現在の「門」)中模範トナルベキ一二ノ動物ヲ解剖セシメ、以テ解剖ノ方法、顕微鏡ノ用方等ヲ熟知セシムルモノトス。又学年ノ末期ニ至テハ、更ニ骨骼学ヲ講授ス。 第三年級ニ於テハ、高等動物学ヲ講義シ、且之ガ会読ヲナサシム。又前年ニ於ケル実験室ノ解剖ノ業ハ引続キ従事セシメ、以テ各門動物ノ構造ヲ研究セシメ、別ニ組織学ヲ講授シ、且動物分類法及発生学ノ大意ヲ学バシム。 第四年級ニ於テハ、前年ノ高等動物学ヲ引続キ講授シ、且各学生ヲシテ実験室ニ於テ比較解剖学或ハ発生学ニ渉(ワタ)ル一事ノ新探討ニ従事セシメ、以テ卒業論文ヲ作ラシム。 生物学生ハ、卒業前一二回夏期休業ノ際ヲ以テ海岸ニ派遣シ、実地ニ就キ、動物ノ発育、性習(習性)等ヲ熟知セシメ、且通常ノ実験ニ於テ為シ得ベカラザル動物構造ノ研究ヲ為サシム。 教科書——クラウス氏著動物学大意、ゲーゲンバウェル氏著動物各大部解剖大意、ハックスレー氏著有脊動物(脊椎動物)解剖、ハックスレー氏著無脊動物解剖、ハックスレー氏著ザリ蟹篇、バルフォル氏著比較発生学、フォステル及バルフォル両氏合著発生学大意、イネヰン氏著解剖学大意、シェーフェル氏著実地組織学、フォステル及ラングレー両氏合著実地生理学、ハックスレー及マルチン両氏合著生物学大意、ブルーク氏著無脊動物、パッカルド氏著動物学、ニコルソン氏著動物学」。 授業を系統立てる一方、箕作は研究体制を整えようとした。その第一は学会の建て直しだった。 東京大学生物学会は、モース在任中こそ例会も盛んだったが、その帰国後はホイットマンが関与しなかったことと、植物学側が遠のいたことによって、衰退しかかっていた。箕作は、会則を改定して再建をはかる。新会則が成立したのは明治15(1882)年2月18日で、箕作佳吉が会頭になった。会の名称もこのときから「東京生物学会」と改まったらしい。植物学側が同年2月25日に「東京植物学会」を結成していたこともあって、名称は「生物学会」でも実質的には動物学会であったが、名実揃って「東京動物学会」と改称されたのは、3年半後の明治18年9月である[東京動物学会古記録]。 一方、箕作は臨海実験所の開設を構想していた[磯野1988b]。彼は、チェサピーク臨海実習会とナポリ臨海実験所での体験から、その種の施設が研究・教育にもつ重要性をよく知っていた。しかも、日本は四周を海に囲まれ、南北に長く延びる島国で熱帯系から北方系までの海産動物を産する。海岸の地形も変化に富み、深海域も近く、種類がきわめて豊富である。その上、海産動物、とくに無脊椎動物の研究は手付かずの部分が山ほど残っていた。臨海実験所を拠点として海の動物の研究を進めることが、日本の動物学を育てる最良の道ではないか——箕作は、このように考えたようだ。 箕作が帰国する直前の明治14(1881)年の夏、東大医学部の動物学者デーデルライン(註[9]参照)が相模湾を探索し、近代動物学者として初めて三崎を訪れ、その周辺の海域の動物相が驚くほど豊かであることに気付いていた[磯野1986a、デーデルライン1988]。彼は箕作と入れ違いに離日したが、箕作はデーデルラインの身近にいた人物、おそらく助教授の松原新之助あたりからその情報を得たのであろう、直ちに動きはじめた。まず、箕作の帰国から間もない同年12月25日に、飯島が往復13日の予定で「水産動物採集ノ為」三崎に向かっている[東京大学第一年報]。飯島魁は翌年2月にドイッヘ留学することが決っていた。そのあわただしい時期に半月近く東京から離れたのは、箕作から頼まれたからだろう。ついで、明治15年4月には、箕作自身が石川千代松を連れて三崎に赴いた。その年の「箕作佳吉申報」[東京大学第二年報]には、次のように記され、すでに実験所の建設にも触れている—— 「十五年四月休業中、余ハ命ニ因(ヨ)リ、生物学第四年生石川千代松ト相州三浦三崎ニ赴キテ動物ヲ採集シ、且其地ノ夏期休業中ニ至リ動物研究所ヲ設立スルニ適宜ナルヤヲ検シタリ(夏休みに研究拠点として借りる場所を探したの意)。抑々(ソモソモ)三崎ハ東京湾ノ入口ニアリテ、太平洋水ノ要衝ニ当リ、動物ノ種類ノ集マルモノ実ニ霧ク、加フルニ前面ニ城ヶ島ヲ帯ルガ故ニ、港中甚ダ静穏ナリ。故ニ他日果シテ動物実検所ヲ設クルノ美挙アラバ、忽(ユルガ)セニス可ラザルノ地ナリ」。 彼は他の場所も探っていた。同じ年の7月には、卒業して準助教授となった石川千代松らや波江元吉、弟の元八たちを連れて、広島の靹(とも)ノ津へ行き、二カ月も滞在した。翌16年8月には石川や元八らと三崎を再訪した。箕作は石川と連名で、その頃東大が発行していた『学芸志林』第80冊(明治17年3月刊)にこの三崎行を詳しく報告し、最後の4頁を費して臨海実験所の必要性を説いている。ついで明治17(1884)年春には、石川らと学生数名を連れて伊豆江ノ浦を訪れた[白井1931]。 この江ノ浦行からまもなく、箕作は実験所の建設地を最終的に三崎と決め、敷地探しのため石川千代松を何度も三崎に派遣した[石川1910]。また、明治17年9月には箕作自身が矢田部とともに三崎を訪れているが、「矢田部良吉申報」[東京大学第四年報]によると、これも敷地の検討が目的だった。やがて12月には、古く幕府船番所だった県有地[12]が敷地として内定し、明けて明治18(1885)年3月9日に東大に移管された[東京大学第五年報]。 敷地は決まったが、着工は遅れた。明治18年9月には理学部の一ツ橋から本郷への移転、19年3月には東大の「帝国大学」への改組など、大きな出来事が相次いだためらしい。しかし、遅れはむしろ幸いした。その間に箕作は、ナポリ臨海実験所のドールン教授に実験所の設計図などを送って助言を求める余裕ができた[磯野1983]し、明治18年7月に留学から帰った飯島の助力も受けられたからである。 大学の改組も一段落した明治19(1886)年6月、いよいよ建設工事が始まった。そして半年後の12月13日、三崎臨海実験所が竣工したのである[官報、明治19年12月18日号]。もっとも、文部大臣の認可を得て正式に「帝国大学臨海実験所」と命名されたのは翌明治20年4月1日であった。 実験所は敷地70坪に立つ木造二階建一棟[挿図7]で、階下に実験室一・採集仕分室兼飼育室一・標本室一・図書室一、階上に寝室二を備え、延坪53坪であった。小さいながら日本最初、というよりアジアで最初の恒久的臨海研究施設が誕生したのである。一番乗りは、当時動物学教室の撰科生だった丘浅次郎らしい。「実験所ができたのは明治19年の12月で……私が同級の岸上(鎌吉)、稲葉(昌丸)氏と初めて行つた時には、未だペンキが塗りたてで乾ききらない位」と回想している[丘1940]。24日には箕作もやってきて、さっそくアワビの発生を観察し、翌年1月15日の動物学会例会で報告している[東京動物学会古記録]。

この三崎町の実験所は、その後明治30(1897)年12月に現在地油壷に移転するまで存続し、多数の学生がここで研究して卒業していった。明治20年代の卒業研究21件のうち、13件までが海産生物を材料としていることが、実験所開設の意義を明白に物語っている[磯野1985]。もちろん、スタッフも新しい道に入っていった。飯島は深海海綿を、箕作はナマコを研究しはじめ、今日も内外で高く評価される業績を残した。三崎に近い沖ノ瀬は浅海なのに深海性の動物が生息する特異な海域であるが、ここから得られる珍奇な深海動物の報告も相次いだ。 こうして、日本の動物学はようやく自立しはじめ、実験所が油壷に移転する頃からは、欧米に伍する研究が次々に生まれていく。箕作の見通しは正しかったのである。 |

【註】[1]御雇外国人教師の正式職名は「教師」だったが、当局も含めて慣用的には「教授」と呼んでいたので、本稿ではそれに従う。「動物学教室」も当時は正式な部局名ではないが、これも慣用に倣う。[本文へ戻る][2]本稿に登場する動植物学者の多くは、木原・篠遠・磯野編『近代日本生物学者小伝』に略伝が掲載されている。また、東大生物学科の教職員と学生、学科課程などについては、小倉編『東京帝国大学理学部植物学教室沿革』に年度別の詳細な記載がある。[本文へ戻る] [3]1862年に上海で発行された『中外雑誌』第4号の「生物総論」に「爬虫」の訳語があり、この『中外雑誌』は元治元(1864)年に開成所で翻刻されているので、それを田中が見て「生物ノ数」で用いたらしい[磯野1995]。なお、『中外雑誌』所収「生物総論」は香港発行の月刊誌『遐迩貫珍』(1853—56年)からの録出なので、「爬虫」の訳が清国で作られたのはさらに遡る。[本文へ戻る] [4]弟子の松原新之助がヒルゲンドルフの講義を基礎に『生物新論』と題する教科書を出版している。第一編しか刊行されなかったようだが、幸いその冒頭に総目録があるので概要がわかる。それによると、生物の増殖と移動、生存競争、適応、進化論などにわたるユニークな講義だったことが明らかであるが、松原が序文で「一人ノ傾耳スル者ナク、大ニ余儕(我々)ヲシテ失望ノ嘆アラシメタリ」と記すように、ほとんど理解されず評価されずに終わったらしい。[本文へ戻る] [5]のち、飯島魁は動物学教室の第四代教授、佐々木忠次郎と石川千代松は東京帝国大学農科大学教授、岩川友太郎は女子高等師範学校(現お茶の水女子大学)教授となった。[本文へ戻る] [6]引用文では漢字と仮名に現行字体を用い、句読点・濁点を適宜加え、難読字には振り仮名を付した。また、引用文中の( )は磯野の註あるいは補足である。[本文へ戻る] [7]「Study nature, not books」という言葉は動物学教室に代々伝えられている。私自身、進学後まもなくこの言葉とその由来を聞かされ、モースのことを知った。[本文へ戻る] [8]江木学校講談会は東大予備門経済学教師だった江木高遠が主催した一般向け講演会で、講師には外山正一・加藤弘之・菊池大麓・福沢諭吉・西周・杉亨二・沼間守一・藤田茂吉・小野梓・フェノロサ(E.F.Fenollosa)・メンデンホール(T.C.Mendenhall)など、多数の知識人がいた。東大物理学教授メンデンホールは、発明されたばかりの電話をここで公開している[磯野1987b]。[本文へ戻る] [9]医学部では、死去したアールブルクの後任として、ドイツ人動物学者デーデルライン(L.H.P.Döderlein 1855—1936)が明治12(1879)年10月に来日し、同14(1881)年11月まで教えていた[磯野1986a]。しかし、デーデルラインも東京大学生物学会とは無関係だった。モースの『日本その日その日』にも、ドイツ人教師との交流記事は見当たらず、英米人とドイツ人の対抗意識があったように感じる。[本文へ戻る] [10]別掲の拙稿「『メモア』と『理科会粋』」参照。[本文へ戻る] [11]ブルックスはアガシーのペニキース島臨海実習会に参加し、それに感銘を受けてチェサピーク臨海実習会を組織した。したがって、モースとはペニキースでの顔馴染だった。また、エール大学で箕作を教えた2人の動物学者もモースとともにアガシーに学んだ仲だった。当時のアメリカは、このようにアガシーの影響が絶大であった。[本文へ戻る] [12]この敷地は北条湾に面し、当時の三崎入船町一三八番地、現三浦市三崎二丁目八番に当たる。[本文へ戻る] 【参考文献】石川千代松「箕作先生と小生」、『動物学雑誌』第22巻、1910年、47—51頁。石川干代松「ホイットマン先生」、『動物学雑誌』第23巻、1911年、146—150頁。 石川千代松「進化論が日本に初めて入った頃」、『綜合科学』第1巻3—6号、1934年[再録『老科学者の手記』(石川千代松全集、第4巻)、興文社、1936年、123—140頁]。 石川千代松「老科学者の手記」、『老科学者の手記』(石川千代松全集、第4巻)、興文社、1936年、1—70頁。 磯野直秀「箕作佳吉と Anton Dohrn」、『Lettera D'Informazion』(日伊生物学協会誌)第6号、1983年、1—12頁。 磯野直秀「東京大学三崎臨海実験所史(II) 三崎入船町時代」、『慶應義塾大学日吉紀要・自然科学』第1号、1985年、42—62頁。 磯野直秀「お雇いドイツ人博物学教師」、『慶應義塾大学日吉紀要・自然科学』第2号、1986年a、24—47頁。 磯野直秀「動物分類学に関係する訳語の変遷」、『生物学史研究』第48号、1986年b、1—5頁。 磯野直秀『モースその日その日』、有隣堂、1987年a。[滞日時を中心とする伝記] 磯野直秀「江木学校講談会とモースの科学講演」、『品川歴史館紀要』第2号、1987年b、35—50頁。 磯野直秀「箕作佳吉と本邦動物学(1)」、『慶應義塾大学日吉紀要・自然科学』第4号、1988年a、1—21頁。 磯野直秀『三崎臨海実験所を去来した人たち』、学会出版センター、1988年b。 磯野直秀「田中芳男の貼り交ぜ帖と雑録集」、『慶應義塾大学日吉紀要・自然科学』第18号、1995年、27—42頁。 岩川友太郎「日本に於けるホイットマン先生」、『動物学雑誌」第23巻、1911年、141—145頁。 岩川友太郎「モールス先生を追想す」、『動物学雑誌』第38巻、1926年、204—210、316—319頁。 丘浅次郎「五十年前の実験所と熊さん」、『動物学雑誌』第52巻、1940年、331頁。 小倉謙編『東京帝国大学理学部植物学教室沿革』、東京帝国大学理学部植物学教室、1940年。 木原均・篠遠喜人・磯野直秀編『近代日本生物学者小伝』、平河出版社、1988年。 白井光太郎「駿州江の浦採集旅行日記」、『植物研究雑誌』第7巻、1931年、277—291頁[再録『白井光太郎全集』第5巻、科学書院、1988年]。 杉本つとむ『江戸時代翻訳日本語辞典』、早稲田大学出版部、1981年[747頁]。 スロイス、J・A・P・S『斯魯斯氏講義動物学』(太田美農里訳)、石川県学校蔵梓、1874年[影印版『斯魯斯動物学・田中芳男動物学』(江戸科学古典叢書、第34巻)、恒和出版、1982年]。 田中芳男訳纂『動物学初篇 哺乳類』、博物館蔵版、1875年[影印版『斯魯斯動物学・田中芳男動物学』(江戸科学古典叢書、第34巻)、恒和出版、1982年]。 デーデルライン、L・H・P「日本の動物相の研究卯/江ノ島と相模湾」(磯野直秀訳)、『慶應義塾大学日吉紀要・自然科学』第4号、1988年、72—85頁[原論文Döderlein,L., “Faunistische Studien in Japan: Enoshima und die Sagami-Bai”, Archiv für Naturgeschichte, 49 [1], 1883, pp.102-123]。 東京開成学校第四年報、東京大学史史料研究会編『史料叢書東京大学史東京大学年報」第1巻、1993年、東京大学出版会[影印版]。 東京生物学会会則、柳田友輔・池田雄一郎編「日本動物学会及び動物学雑誌の沿革」、『動物学雑誌』第42巻、1930年、201—232頁。 東京大学医学部第四年報、東京大学史史料研究会編『史料叢書東京大学史 東京大学年報』第1巻、東京大学出版会、1993年[影印版]。 東京大学第一—第五年報、東京大学史史料研究会編『史料叢書東京大学史東京大学年報』第2巻、東京大学出版会、1993年[影印版]。 東京大学法理文学部第五—第八年報、東京大学史史料研究会編『史料叢書東京大学史 東京大学年報』第1巻、東京大学出版会、1993年[影印版]。 東京動物学会古記録、『動物学雑誌』第23—27巻、1911—15年。 松原新之助『生物新論』第壱編、晩翠堂、1879年[国立国会図書館蔵]。 みやじま・しげる『田中芳男伝』、田中芳男・義廉顕彰会、1983年。 モース、E・S『日本その日その日』(石川欣一訳)、東洋文庫171・172・179、平凡社、1970—71年[原著Morse, E.S.,Japan Day by Day, Houghton Mifflin Co., 1917. 本書は明治10年代前半の日本に関する第一級資料であるが、日記をもとに30数年後に編集しているので、モースの記憶違いも所々にある。また訳本は動物名などに誤りがあるので注意(磯野1987a参照)]。 矢島道子「フランツ・M・ヒルゲンドルフ」、『日本の魚学・水産学事始め』(フランツ・ヒルゲンドルフ展図録)、ヒルゲンドルフ展企画実行委員会、1997年、16—35頁。 谷津直秀「東京帝国大学理学部動物学教室の歴史」、『科学』第8巻、1938年、340—346、387—389、435—438頁。 渡辺正雄「C・0・ホイットマン」、渡辺正雄著『お雇い米国人科学教師』、講談社、1976年、274—298頁。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |