第2部 展示解説 動物界

軟体動物の分類と系統関係

軟体動物の系統関係

現在の学説では、軟体動物の共通祖先は、小型で貝殻がなく、虫状の形をしていたと考えられている(例えば Haszprunar, 1992) 。現生種では、無板類(腹溝綱と尾腔綱)に最も近い形をしていたものと予想される。体の体制は比較的単純で、進化の過程で次第に複雑な構造が発達したものと考えられる。

現在生き残っている動物の中で軟体動物に最も近い類縁関係にあるもの(姉妹群)ははっきりとは分かっていない。形態、発生、DNA の塩基配列の比較から、環形動物 (Annelida) 、星口動物 (Sipunculida)、内肛動物 (Entoprocta) = 曲形動物 (kamptozoa) 、腕足動物 (Brachiopoda) などが近縁な動物の候補にあげられている。

一方、化石記録では、カンプリア紀の初期には既に、貝殻をもつ軟体動物が出現している。掘捉網以外の綱は全てカンプリア紀に出現したことが知られている。 しかし、各綱が最初に出現した時代は互いに近接しており、化石記録からは系統関係ははっきりとは解明 されていない。

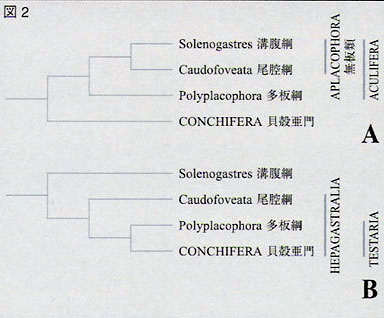

現生の軟体動物の系統関係については様々な仮説が提唱されてきた。最近の仮説では、主に下記の2つの可能性が考えられている。

(1) 軟体動物 =( 多板網 +( 尾腔綱 + 溝腹綱 ))+ その他の綱 ( 図 2A) 。 この仮説では、棘をもつグループ (Aculifera と呼ばれる: 針や棘を意味するラテン語の aculeus に由来する)が共通の祖先から進化したひとつのグループであると考えられている(Scheltema, 1996;Ivanov,1996)。この場合、比較的単純な体制をもつ無板類は、より複雑な構造をもつ祖先からの単純化(progenesis)によって進化した派生的なグループであると見なされる。この仮説は、軟体動物の系統についての議論では必ず引用される有名な説であるが、実際の系統解析(分岐分析) では、支持されていない。

(2) 軟体動物 = 溝腹網 +( 尾腔綱 +( 多板網 + その 他の網 ))( 図 2B) 。この仮説は Haszprmar(2000) によって分岐分析の結果にもとづいて提唱されたものである。 無板類は単系統ではなく、側系統である。多板網は貝殻亜門に最も近縁な グループ( 姉妹群)である。溝腹綱以外の綱が一つの大きな単系統群を形成し、Hepagastralia という名称、が提唱されている (hepar は 「肝臓」、 gasterは「腹」を意味する) 。消化管に中腸が分化して、消化腺が発達することが特徴である。多板類 + 貝殻亜門は単系統群であり、 Testaria と呼ばれる(testa はラテン語で「殻」を意味する) 。特に消化器官と排出器官の形質がこの関係を支持している。