第2部 展示解説 動物界

軟体動物の分類と系統関係

軟体動物の分類

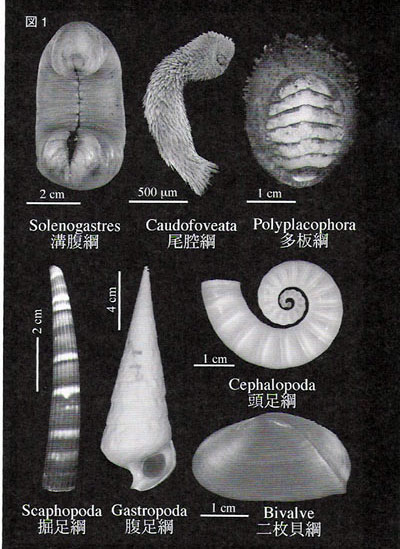

現在地球上に生息している軟体動物は 8 網に分額さ れている ( 図 1) 。

そのうち、現生種では、 腹足綱、二枚貝網、頭足網の順に種数が多い ( 表 1) 。

(1) 溝腹綱 (Class Solenogastres = Neomeniomorpha) :

体は細長い虫のような形をしている。腹側に 溝がある点が特徴である。貝殻は無いが、体の表面が石灰質の骨針で覆われている。体の後端に外套腔があるが、櫛鰓は欠いている。全て海産。

(2) 尾腔網 (Class Caudofoveata = Chaetodermo-orpha):

体形は溝腹綱によく似ており、細長い虫状である。体長は1cm 程度またはそれ以下で、海底の泥中にもぐって生活している。溝腹綱と同様に、体表に骨針をもつ。しかし、体の腹側には溝がない。体の後端に外套腔があり、櫛鯨を

もつ。全て海産。

(3) 多板綱 (Class Polyplacophora):

一般にはヒザラガイ類として知られている。体の背側の正中線上に 8枚の貝殻が並び、その周囲を肉帯が取り囲む。腹面には足裏が発達し、岩礁に付着する。体の内部には筋肉が縦走し、岩から剥がされた時にはダンゴムシのように丸くなる。全て海産。

(4) 単板綱 (Class Monoplacophora = Tryblidia):

内臓塊全体を覆う単一で笠型の殻をもっ。鰓、腎臓、生殖腺等が複数あり、「繰り返し構造」 をもつ点が特異である。深海性で、日本を含む北西太平洋からは全く発見されていない。古生代の地層から現生種と同様の形の殻をもつ化石種が発見されており、「生きている化石」とみなされる。全て海産。

(5) 二枚貝網 (Class Bivalvia):

体の左右に二枚の殻をもち、背側で靭帯によってつながれている。殻は閉殻筋の働きによって開閉できる。多くの種が左右相称。鰓が発達し、呼吸と同時に摂食にも用いられる(原鰓類では呼吸のみ

) 。頭部がなく、歯舌を欠く。足は扇平で斧型。神経系が単純化している。 多くの種類は軟らかい底質中にもぐって生活する。大部分の種は海に生息し、一部の種が淡水に適応している。陸上に進出した種は知られていない。

(6) 吻殻網 (Class Rostroconchia:

殻は前後軸に沿って左右に折れ曲がり、あたかも二枚貝類のように見える。 しかし、背側は二枚貝類のように分離していない。殻は開閉することがなく、交歯や靭帯はない。そのため、

「偽二枚貝 (pseudobivalve)」と呼ばれることがある。 カンプリア紀に出現し、三畳紀に絶滅した。

(7) 掘足綱 (Class Scaphopoda):

殻は細長い筒状でゆるく湾曲し、象の牙のような形をしている。英語では tusk shell と呼ばれる。体は細長く、左右相称。後側が細くなる。貝殻の後端と前端はすべての種類で開いている。頭部は存在するが、眼や触角はない。頭部にある「頭糸」とよばれる触手状の器官で微小なえさを集めて食べる。鰓を持たず、外套膜の血管を通じてガス交換を行う。すべて海産で砂底、泥底に埋没して生活する。

(8) 頭足類 (Class Cephalopoda):

イカ、タコ、オウムガイ、アンモナイトの仲間である。現生種では貝殻が退化的なものが多く、タコ類の一部では殻が全く失われている。しかし、化石種では大型の外殻性の殻を持つ種が多数知られている。腕は口を囲んで多数片に分かれる。眼と神経系がよく発達し、運動能力に優れる。

血管系は閉鎖血管系に近く、通常の心臓に加えて鰓の基部に補助的な心臓 (鰓心臓)をもつ。幼生期を経ずに発生が進行する(直接発生) 。すべて海産。

(9) 腹足網 (Class Gastropoda):

多くの種が螺旋状の殻をもつ。トロコフォア〜ベリジャー幼生期に体に「ねじれ」を生じる ( ただし異鰓類は異なる)。外套腔は体の前側を向く種が多い。鰓や腎臓など、外套腔の周辺の器官が左右非相称になる点が特徴的。特に生殖器官は右巻の種では右側、左巻の種では左側にしかない。幼生の時に蓋をもち、殻口を閉じることができる。頭部が発達し、眼と触角をもつ。多くのグループが海や淡水だけでなく陸上の生活に適応している。