植物学教室が小石川植物園にあった

金井弘夫 |

| 東京大学理学部植物学教室は明治三〇(一八九七)年から昭和九(一九三四)年までの三七年間、小石川植物園内にあった。 |

教室の沿革は明治一〇(一八七七)年の東京大学の発足に遡る。幕府の教育機関であった開成所と昌平校を統合して洋学を教育する大学南校は、神田一ツ橋の現在の学士会館一帯を占めていた。理学部には化学科、工学科、数学物理学星学科、生物学科、地質学採鉱学科の五学科に分かれ、生物学科には動物学と植物学の専攻の別があったが、専攻が分かれるのは四年の在学期間の最後の一年だけだった。明治一八(一八八五)年に、理学部は本郷本富士町の大学東校のキャンパスに移転した。大学束校は医学教育の場であり、東京大学はここへ集中する計画だった。しかしながら校舎の建設がなかなか進まず、動物植物地質学が入ったのは病棟として建てられた「青長屋」と呼ばれる建物で、植物学科はその三室を占めたに過ぎない。この三室は教授室、講義室、実験室で、学生は北側の廊下に机を並べ、ここを学生実験場(室ではない)として使っていた。やがて構内に理学部の校舎が出来ると、動物と地質はそこへ移ったが、植物学科のみは「時計台」と呼ばれる建物に移った。明治二六(一八九三)年のことである。時計台は元は医学部の本部であり、当時は大学本部や医学部の教室などが雑居していて、ここも仮住まいだった、それでも室数は八となり、青長屋にくらべて余裕ができるかに思えたが、それ迄の一講座が二講座となったため、忽ち狭さをかこつことになった。部屋割りをみると松村教授室、三好教授室、生理学研究室、分類学研究室、講義室、物品室、 |

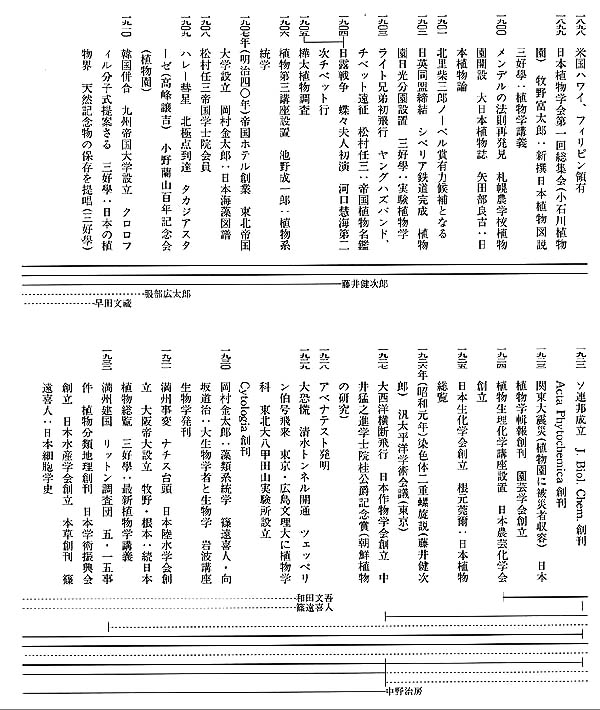

1 植物園時代の植物学教室の建物(昭和9年頃) |

|

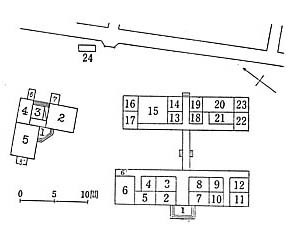

| 1,玄関 2,事務室 3,小使室 4,食堂 5,図書室 6,三年生実験室 6',一年生実験場 7,10,分類学研究室 8,9, 左側離れ 1,植物園事務所玄関 2,事務室 3,応接室 4,湯沸所 5,取調室 5',其出入口 6,便所 7,電話室 |

| 2 植物園移転当時の植物学教室及植物園、明治30(1897)年 『東京帝國大學理學部植物学教室沿革』昭和15年より |

| 東京大学発足当時、その教育は多くのお雇い外人教授によって行われていたが、植物学は、はじめから矢田部良吉によって教授されていた。矢田部は明治二(一八六九)年すでに開成学校教授試補となり、コーネル大学で四年間植物学を修めて帰国し、開成学校教授に任ぜられていたので、外人教授と遜色はなかった。これを補佐したのは大久保三郎と松村任三である。大久保は米国と英国で植物学を修め明治一四(一八八一)年から生物学科に勤務していた。松村は明治一〇(一八七七)年から矢田部に師事し、予備門で植物学を教えたのち明治一五(一八八二)年に生物学科勤務となった。二人とも明治一六(一八八三)年助教授となっている。矢田部は明治二四(一八九一)年突然非職となったため、前年から教授となっていた松村が、青長屋の後半から時計台、さらに植物園移転の間の教育と指揮を行ったとみられる。このように大学発足初期の時代は、外国人による知識の移植が主体だった中で、植物学科は日本人スタッフだけで運営されていた。とくに分類学については、すでに江戸時代の本草学者が、来日したシーボルトやツュンベルクの指導をうけ、いち早く西欧の知識や文献に触れており、その一人伊藤圭介を員外教授に迎えて、植物学教室の開設と同時に標本や文献の蓄積に努めていたので、すでに外国依存を脱却し、日本の高等植物は日本人が研究する自信をつけていた。伊藤圭介は直接シーボルトの教えを受け、文政一二(一八二九)年『泰西本草名疏』を著してリンネの植物分類法を紹介している。明治八年から政府の要請で植物園に出仕していたが、東京大学は員外教授として彼を遇し、講義にはかかわらず、専ら植物の調査研究に当たらせた。彼は明治一〇年『小石川植物園草木目録』を東京大学理学部印行として出版したが、これは東京大学の最初の学術出版物であるといわれる。明治二一(一八八八)年、学位令公布に伴い日本最初の理学博士五名が誕生したが、伊藤圭介、矢田部良吉が含まれており、これによっても二人の学識が高く評価されていたことが知れる。そもそも員外教授の地位は伊藤以外に例はなく、彼を遇する方便であったといわれる。このような情勢から、従来外国へ鑑定を依頼していた日本植物の研究を、外国依存から脱却する転機と判断した矢田部は、明治二三(一八九〇)年『植物学雑誌』に「今後日本植物の研究は日本人の手で行う」と宣言し、事実この前後から日本人による新植物の発表が続々と行われるようになった。まず明治二二(一八八九)年牧野富太郎・大久保三郎によりヤマトグサが記載された。矢田部はキレンゲショウマを新属新種として発表し、大学院学生であった三好學はコウシンソウの記載を行った。牧野富太郎は独学で植物分類学を修め、明治一七年には東京大学で研究を許され、矢田部に師事して日本植物の調査研究を鋭意行っていた。そして大正元年講師となり、永くその地位を保った。彼が昇進しなかったことについて種々取り沙汰する者がいるが、教室の運営にかかわるよりは、研究に専念できて自他ともに良かったと思われる。伊藤圭介の場合のように員外教授の制度があれば、植物学科は牧野にそれを贈ることを躊躇しなかったろう。 平瀬作五郎のイチョウの精子発見は、教室の植物園移転の前年のことであるが、このことからも、本郷と小石川と離れていたにもかかわらず、植物園が研究の場として有機的に利用されていたことがわかる。当時の植物学教室になぜ画工が雇われていたのか、今日では不思議に思う人も多いだろうが、なにかの図鑑刊行の準備をしていたというよりは、講義に使う教示用図版の製作が第一の仕事だったろう。手軽に写真を撮れる時代ではなく、スライドプロジェクタもOHPもコピー機もなく、せいぜい大型幻灯機しかない頃なので、講義用の壁掛けチャートは、どの教授にも欠かせないものだった。じっさい画工は大学発足当初から継続的に雇われており、平瀬の前任の画工佐々木三六は洋行帰りで、イタリア語に堪能だったという。平瀬が辞任した翌年には千葉真弓が画工として記録されている。講義や発表会で小型カメラによるスライドが主流になったのは、一九五〇年代以降である。こういう技術職はその後も職工、園丁(植物園とは別)などの見出しの下に見いだされ、研究・教育のための機器製作、植物管理などに専門職として協力している。本郷移転後の一九五〇年代でも、大工、金属加工、写真技師、園丁、標本マウンターなどの技術職員がみられたが、研究者の専門分化が進んで教室全体としての共通理解が得られなくなったことに加え、定員削減と研究者増強のあおりを受けて姿を消した。研究活動を技能的に支えるこういう職種が失われたことは、長期的にみて一考の余地がある。 |

3 松村任三(1856−1928) |

矢田部良吉(1851−1900) |

4 三好學(1861−1939) |

5 中野治房(1883−1973) |

分類学以外では、外国へ留学した初期の東京大学出身者が、植物学のいろいろな専門分野を身につけて帰国し、その後の発展の基礎を作っている。松村任三はヴュルツブルグ、ハイデルベルグ両大学に学び、植物解剖学を紹介した。顕微鏡を用いる彼の実習は、大いに学生の興味をひいたという。三好學はライプチヒ大学に学び、植物生理学をもたらした。植物園内のミズキを用いた彼の根圧測定実験は、年中行事の一つとして多くの学生に記憶されている。三好はまた、生態学分野の開拓者でもある。藤井健次郎はボン、ミュンヘンの両大学、英国に学び、形態学、細胞学、化石学などを導入した。柴田圭太はライプチヒ大学で生理学を修め、教室では生理学、生物化学を講じてその斬新緻密な内容は学生を魅了した。明治三三(一九〇〇)年メンデルの遺伝の法則が再発見され、これが遺伝学として新しい研究分野を確立したのに伴い、植物学教室にも大正七(一九一八)年遺伝学講座が寄付によって開設された。また、大正一〇(一九二一)年には、植物の生活力に対する電気の影響の研究のための寄付があり、これは当然生理学分野の研究の発展を促進した。 教育制度の発展につれて各地で大学が新設されると、植物学科出身者が赴任し、新たな研究・教育の拠点を作っていった。また研究の多様化に伴って、多くの学会、研究所、専門誌がスタートしているが、ここにも植物学科関係者が参加して活動を盛り立てている。明治一五(一八八二)年に矢田部良吉を会長として創立された東京植物学会(後の日本植物学会)は当初は東京大学の研究者を主体とする会であったが次第に発展し、明治二〇(一八八七)年『植物学雑誌』を創刊、研究発表の場としてこれが国内のみならず国際的にも重きをなすようになっていく。研究発表と懇親の場としての年次総会は明治三二(一八九九)年小石川植物園で開催され、以後昭和六(一九三一)年まで植物学教室を会場として続けられており、ここが日本の植物学研究交流の唯一の中心をなしていた。その後は次第に各地持ち回りになってゆくが、第二次大戦後しばらくは、本郷の植物学教室や国立科学博物館が主な会場だった。 植物園移転前後の、国としての大事件は日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦であるが、この結果わが国の勢力圏となった朝鮮、台湾、樺太、南洋諸島など、国外の植物の調査研究も始まり、日本のフロラや周辺地域との関係の解明も進められるようになった。早田文藏の『台湾植物図譜』、中井猛之進の『朝鮮森林植物編』などはその成果の大なるものである。それどころか、明治三七(一九〇四)年に、仏典探究のためチベットへ潜入しようとする河口慧海師に、圭介の孫、伊藤篤太郎は植物標本の採集を依頼しているほどである。彼はすでに、ヒマラヤと日本の植物の類似性について認識していたのである。河口は困難な隠密旅行にもかかわらず、多数の標本を持ち帰ったが、研究者側が遠隔のチベット地域の植物研究まで手を伸ばすにいたらず、あまり利用されなかった。第二次大戦後、ヒマラヤ植物の調査研究が始まると、河口標本の重要性が再認識されるようになった。この標本の多くは国立科学博物館に所蔵されているが、植物自然誌の標本を利用可能な状態で保存管理する標本室の役割を認識させるものである。また第一次世界大戦では多くの研究者の留学先であった先進ドイツとの連絡が途切れた結果、かえって日本の研究の自立をうながしたといわれる。 |

6 植物園内植物学教室前での記念撮影 前列左から二人目安井コノ、一人おいて三好學、小倉謙、藤井健次郎 |

7 植物園時代の植物学教室図書室 左から岡現次郎、小倉謙、本田正次、前川文夫、原寛 |

8 理学部園遊会(植物園)、昭和12(1937)年 背景の建物はいまはない集会所 |

|

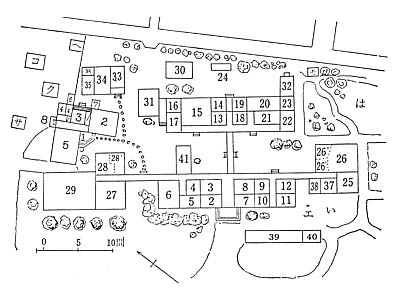

| 2,形態学研究室 3,小使室 4,事務室 5,田宮講師室(小南助教授) 6,中期実験室 7,本田助教授室 8,9,形態学研究室 10,牧野講師室 11,藤井名誉教授室 12,篠遠・和田講師室 13,暗室 14,特別実験室 15,講義室 16,17,生理化学実験室 18,中野教授室 19,20,21,生理学研究室 22,三好名誉教授室 23,消毒室 24,便所 25,会議室 26,前期実験室 26’,暗室 26”,写真室 27,図書室 28,分類学研究室 28’,中井教授室 29, 左横離れ(1〜8) 1,植物園事務所旧玄関 2,実験室 3,4’,物置 4,小使室 5,事務室 6,便所 7,暗室 8,玄関 サ,猿小屋 タ,孔雀小屋 コ,小使舎 へ,便所 |

| 9 移転前の植物学教室及び植物園事務所、昭和9(1934)年 東京帝國大學理學部植物学教室沿革(昭和15年)より |

10(a)柴田桂太教授清水良雄画伯と肖像画(昭和12年) |

10(c)柴田桂太教授 講義室にて(昭和9年) |

10(b)柴田桂太教授 柴田教授室にて(昭和9年) |

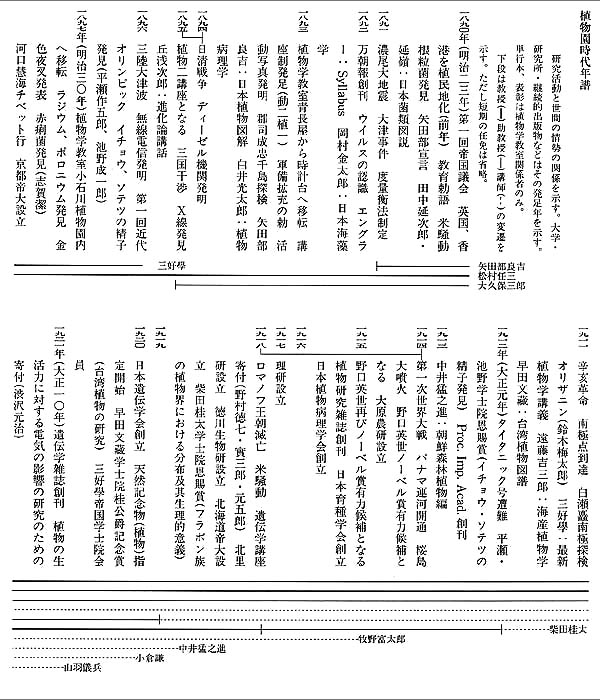

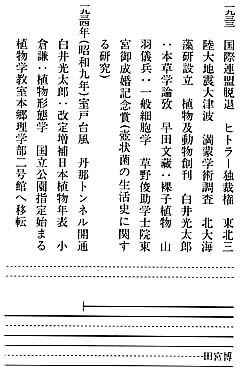

植物園時代年譜 |

画像拡大 |

画像拡大 |

11 植物園時代の分類学研究室 左から伊藤洋、津山尚、北川政夫、佐藤正己、岡現次郎、大木麟一、原寛 |

|

明治四三(一九一〇)年三好學は天然記念物の保存についての提議を行い、その制度の実現と指定対象の選定に努力したが、これは今日の自然保護、系統保存の先駆けをなしている。 昭和九(一九三四)年、本郷キャンパスに理学部二号館が竣工し、小石川植物園にあった植物学教室は、他の自然史関係諸教室と共にそこへ移転した。 植物園時代の教育研究スタッフの変遷を年譜でたどると、初期には講座数一、教授助教授計三名、途中では二名のみという時期から、大正時代になって次第に数が増え、本郷移転時には講座数五、教授三、助教授一、講師五を数えるまでになった。植物園時代は植物学ばかりでなく科学全般に専門分化が進んだときであり、また日本(に限らず先進列強)の膨張の時代でもあった。年譜に点描される数々の出来事を見れば、それが察せられよう。しかし植物学教室での研究教育はそれに関わりなく、ひたすら学問の充実発展にはげんでいたように見える。東京大学理学部植物学教室沿革をはじめ当時の在籍者の回想を読んでも、新勢力圏への調査行とか、為替の変動の影響とか、外来研究者や外国出張者の増減程度が記録されているくらいで、戦争の深刻な影響を感じている様子はない。本郷移転後は、学問研究の一層の発展がある一方、次第に国際摩擦が強まって、国策への研究協力が求められたり兵役に参ずる者がみられるようになり、遂に第二次大戦の破局を迎える時代となる。それを思うと、植物園時代はまことに「よき時代」だったと言えよう。 ここまでの記述は、植物学教室からの立場のものだが、ひるがえって植物園側のスタッフをみると、園長を教授が兼任し、助手一名(ときになし)がおかれる体制が変わりなく続いており、教室が植物園を利用するというスタイルが一貫していて、外国の植物園にみられるような、たとえば新植物の収集や栽培技術の研究教育者養成といった、植物園独自の研究教育体制を探るという姿勢は見当たらない。このため教室の本郷移転後は、生物学の実験室化の傾向が強くなる情勢の中で、以前のような教室全体としての有機的な植物園利用の必要性が減少したためもあって、植物園における独自の活力が育たなかったことは反省すべきことである。かつて植物園で行われていたサクラソウの品種群の保存、シダコレクション、種子コレクションなどは、今日では聞かなくなってしまった。こういう事業は長期的方針が確立していないと、途中で元も子もなくなってしまう。今日のような「生物多様性」の時代において、植物園の果たすべき役割は、遺伝子資源蓄積の場に止まらない。専門が細かく分化した今日では、互いの関係は見失われがちだが、自然現象は思わぬところでつながっている。関係諸分野ばかりでなく、関係ないと思っている分野も、研究の多様性という観点から、その時々の流行にとらわれない、植物園独自の研究教育の発展に理解協力を求めたい。(かないひろお) |

12 植物学教室離別記念、昭和九年 左から小倉謙、中野治房、柴田桂太、中井猛之進、本田正次 |

| 前頁へ | 目次に戻る | 次頁へ |