|

ムギ類を刈り取るための道具として使われたのは石鎌である。木や骨で作られた柄は、腐ってしまうためふつう遺跡では見つからない。しかし、ムギ類に含まれるケイ酸分の作用で刃の部分に独特な光沢が残されるため石器できた鎌刃を同定することができる。確実な鎌刃が現れるのはナトゥーフ文化期、1万4,000年前以降である。野生ムギ類の利用は2万年前くらいには既に始まっていたことがわかっているのに鎌刃の存在ははっきりしない。当初の収穫は素手でおこなわれていた可能性がある。

|

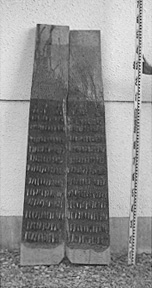

図1 テル・コサック・シャマリ遺跡出土の鎌(約7,000年前) |

鎌刃にされたのは幅1-2cm、長さ数センチの石片である。これをカミソリの刃のようにいくつもならべ、木や骨で作った柄に装着された。柄が見つかることは稀だが、その例外的な発見例がテル・コサック・シャマリの鎌である(図1)。7,000年ほど前の石を積んでたてた建物の壁の隙間から見つかった(Nishiski

2003)。当時の人が保管したまま、放置してしまったのだろう。この例では動物の骨を柄にして、石器を天然のアスファルトでくっつけていた。材料こそ違うものの、西アジアでは現在でも同じ形をした鎌が使われている(図2)。

鎌刃には独特な光沢が残されていることを先に述べたが、それとまぎらわしいのが橇刃(そりば)に残された光沢である(図3)。西アジアから東欧、地中海西部地方の伝統的農村では、木の板の裏側に多数の石器をとりつけた橇(脱穀橇)を作り、それをウシなどに引かせて脱穀したりムギワラを粉砕したり作業が最近までおこなわれていた(図4-6)。穀物光沢をもつ石器という点では鎌刃も橇刃も同じであるから、見分けるのは容易ではない。また、装着の際の接着剤として天然アスファルトを用いる点も同じである。橇刃が注目されるようになったのは最近のことであり、実際、多くの遺跡で橇刃が鎌刃と誤認されてきた可能性が高い(藤井1986)。

しかしながら、近年の実験使用痕分析の進展によって、鎌刃と橇刃を識別できるようになってきた。橇として用いられると石器が地面に接触するうえ圧力も高いため、鎌刃よりもはるかに粗い使用痕が残されるのである(図7-8、Chabot 2002)。そうした検査の結果によれば、橇刃の登場は、遅くとも5,000年前とされている。南メソポタミアのように板材が得られないところでは丸太を何本か縛り付けアスファルトで固定して作られたことが、4,000年前頃の楔形文書から知られている。装着用石器の製作はかつても今も専門職人の仕事であった。石器時代の技術が現代に生き延びた一例である。

|

|

図2 鎌をもつイラク農民

指にはめているのはムギの穂をたぐり寄せるための鉄爪。1950年代撮影 |

|

|

|

| 図3 橇刃(約5,000年前)。左はイラク、テル・サラサート5号丘出土、右3点はシリア、ハブール平原の採集品 |

|

|

|

|

|

| 図6 イラク、テル・アファル近郊での脱穀橇使用風景。1950年代撮影 |

|

|

|

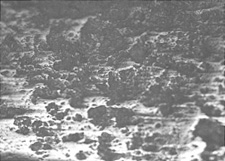

図7 テル・コサック・シャマリの鎌刃の使用痕

(7,000年前) |

|

|

図8 テル・サラサートの橇刃の使用痕(5,000年前)。

J.シャボット撮影 |

|

|

|

Chabot, J. (2002) Tell Atij, Tell Gudea: Industrie lithique. Quebec: Celat.

Nishiaki, Y. (2003) Chronological developments of the Chalcolithic flaked stone industries at Tell Kosak Shamali. In: Y. Nishiaki and T. Matsutani (eds.) Tell Kosak, Shamali, Vol.2. pp.15-111.Oxford: Oxbow Books.

藤井純夫(1986)「橇刃(threshing sledge blade)の同定基準について」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』5号、1-34頁。 |