但馬スパイラルドーム—二重の虚構

渡辺真理+木下庸子/設計組織ADH

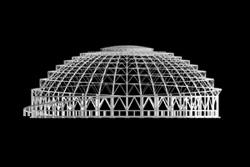

第1段階/ADH案

第1段階/ADH案

ぼくたちのようなカケダシでもときおり取材を受けることがあるのだが、建築関係のマスコミであれ一般誌であれ、必ず、『ところでこの作品はお二人のどちらの設計なのですか?』という質問が、ある時はオズオズと、またある時はこれこそ今日の切り札だといった口調で、なされることになっている。いまどきパートナーシップをとっている小規模設計事務所などゴマンとあるわけだから、といってもなかなか納得してもらえない。

|

|

|

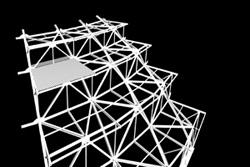

| 第2段階/竹中工務店 |

こんなことなら、ハーバードの授業でピーター・スミッソンに会った時に2人組の設計を正当化するコツを伝授しておいてもらうのだったと思うけれど、だいたいその頃僕は独身で、まさか同じ建築学科の同窓生と結婚するハメになろうとは予想だにしていなかったのだから、それこそまさに後の祭りである。

なんとか好い例はないかとベン・トンプソン夫妻のことなど言ってみても、米国通のジャーナリストだったりすると、あそこは奥さんはマネジメントで御主人がデザイナーです——などと断言されてかえってヤブヘビになりかねない。

日本という国はいつになっても個人主義の育たないところで、それは夏目漱石の時代も今日も大差ないように思われるのだけれど、こと「建築設計」となると一個人の想像力が三次元化したもの、あるいは一個人がさまざまの与件を統合し視覚化したもの——という考え方が圧倒的に支配的である。

こういったところからつらつら考えると、建築界(という世界が実在するのかどうかはつまびらかではないけれど、もしあるとするとそれ)は、わが国の中では、よほど個人主義の徹底した国際社会なのだろう——一種のユートピアのようなあるいは出島のような。

その理由はかなり重層的である。

このコンペは2段階審査の形式をとっていた。2段階審査という形式自体は昨今そう珍しいことではないが、「設計・施工分離型公開コンペ」という名称にこのコンペの特徴が明示されている。

すなわちコンペの第1段階はデザインの方向性を決めるもので誰でも応募可能の公開コンペとする。第2段階は第1段階で選ばれた案に対して施工会社が技術提案を行う。

さらにこのコンペのきわだった特徴は、第1段階の入選案について複数の施工会社が第2段階ではエントリー可能というところにあった。これを建築家と施工会社が協同する通常の事業コンペと比較すると図1のように示される。

ちなみに2段階コンペの形式としては、最初から建築家と施工会社がタイアップする形式と、第1段階の入選案に施工会社がジョイントする形式の2つが一般的である(図2)。

但馬ドームコンペはこの②の形式のヴァリエーションということができる。

この2つの形式には、実は、事業コンペという制度の困難が露呈されている。

デザインコンペ(いわゆる設計競技)と事業コンペの最大の違いは、前者が設計案の優劣を判断するものであるのに対し、後者は設計案と工事費の両方から当選案を決定しようとするところにある。その上、工事費の上限は要項に明示されていることが通例であるから、応募案のデザインと仕様に関して施工会社がリスクを負うことになる。

したがって、事業コンペの仕組み上は図2の①の形式が必然の結果になるのだが、そうなると施工会社とタイアップできる技量をもった建築家しかエントリーできないことになる。それに対して②の形式はデザイン力があれば誰にでもチャンスがあたえられる、というのがその利点として述べられることが多い。

しかし、短期間のコンペの作業日程のなかで積算や施工計画をまとめなくてはならない施工サイドとしては、この形式は負担が大きい。何のことはない、結局、第1段階の時から施工会社が有望株とみられる「先生」のお手伝いをするという癒着の噂が絶えないことになる。

|

|

|

| 図1 | 図2 | 図3 |

|

|

|

| 第2段階/竹中工務店案 |

|

| 第1段階/ADH案 |

フランス形式(と仮に呼ぶなら)では、建築家(A)と施工会社(C)の関係が逆転していて、当選を目論む施工会社は複数の建築家とタイアップすることで確実に当選の確率を上げることができる。

前にも述べたように事業コンペの目標がデザイン+コストであると限定するなら、個人=建築家(A)と組織=施工会社(C)との関係という点からはフランス形式はきわめて現実的で合理的なものに見える。

ぼくたちの提案は第1段階入選の5案のひとつに選ばれ、第2段階へは竹中工務店と東急建設の2社が各々エントリーすることになった(複数の施工会社がエントリーしたのは第2段階開始時には他にもう1案あったが、最終的には複数案の応募があったのはわれわれの案だけである)。

2社がぼくたちのスキームを選んでくれたのは提案の妥当性を保証されたようで非常に嬉しい出来事だったが、やがて組織と個人の関係としてはそれがきわめて困難なシナリオであることに気づかされることになった。

この文の始めに述べたように、建築家は〈個人〉として機能する。ここで〈個人〉とカッコをつけたのは、今日では〈個人〉といっても必ずしも単体の人間だけを意味するものではないことを示している(〈個人〉と個人を同一視する傾向がいまだに強いのも前述の通りであるが)。それは〈組織〉といってもその構成員があくまで個人の集合であることとも通底する。その意味では個人は〈個人〉でもあり〈組識〉でもあることになるのだが、建築家は〈個人〉でなくてはならない。

したがって、2人組の設計事務所なのだから、ひとりがA社、ひとりがB社と協同すればいいのでは、といったナイーブな議論は成立しない。だいたい第1段階応募案作成時の構造、設備などの協力事務所も〈個人〉なのである。

第2段階応募案作成時の数ヶ月は身の置きどころのない(英語でいうなら uneasy な) 期間だった。もちろん個人としては最大限の努力をしたけれど、〈個人〉としてはどうしようもないという気分。仮に、どちらかの案が当選したとしても、それは自分の案が肯定されると同時に否定されることになるという矛盾に直面するという不安以外には、何故「どうしようもない」のかはその当時は自分としても充分には理解できなかっのだが。

そこにスポーツとイベントの両方に対応する多目的ドームを建設する。

直径約150mの大架構をどうするか。冬期の積雪対策。夏期の排熱、換気。要求される音環境、光環境がいちじるしく異なる、スポーツとイベントにどう対処するか——ドーム設計はその辺りの基本条件をどうクリアするかにかかっている。

全天候型のドームの外装材にはテフロン膜が使われることが多い。テフロンからの透過光は独特の白さと無重力感が魅力的だが、ドームの形態上は出雲ドームと秋田スカイドームという2つのプロトタイプをしのぐものがなかなかあらわれなかった。その後、屋根面を可動にするという装置化の発想はいくつも提案されたが、ドーム自体の形態としては大差ないように思われた。

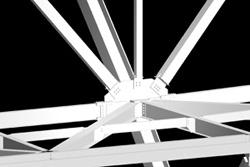

スパイラルドームの最大の特徴は、その名の通り、屋根面がいくつかのスパイラル(コンペ案ではダブル・スパイラル)から構成されるところにある。スパイラル形状は雨水排水や積雪処理にもきわめて合理的だが、スパイラルによって生じた長いスロープを通路とすると、屋根面がすべて通路になって、人が歩いて登ることのできるドームが誕生した。高さ約45mの人工の丘は、自然の景勝地の展望台としても、スポーツ・ドームに似つかわしいジョギング・コースとしても適切な解ではないかと思われた。

コンペの落選結果をあるエンジニアの友人に話したところ、

『応募6者、応募案5案として、

〈個人〉としてはどうしようもないという気分——は、もしやこの辺りを愚鈍にも理解できていないもどかしさだったのかも知れないと悟ったが、これも後の祭りである。

出展協力:

第2段階/東急建設案構造詳細

法政大学渡辺研究室(第1段階模型製作)

竹中工務店(第2段階応募案CG製作)

東急建設(第2段階応募案CG製作)

ドーンデザイン研究所(第2段階応募案レンダリングCG製作)

古館克明(模型撮影)