参考図:『宮澤賢治全集六』 |

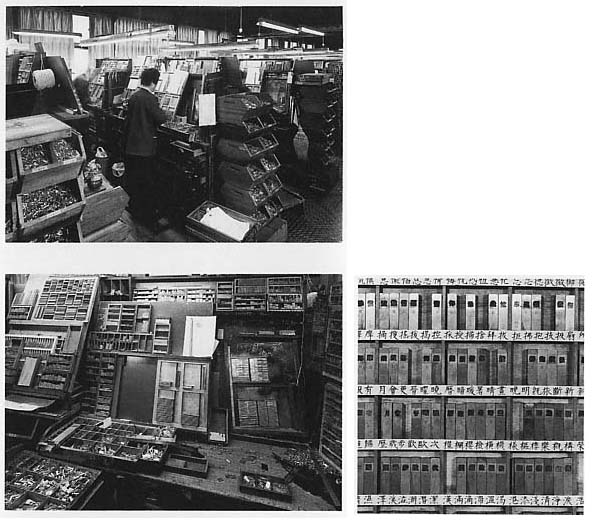

81[不掲載]『宮澤賢治全集六』(十字屋版、昭和一八年)の頁見本

活字ゲラ

紙型

鉛版

清刷

刷り上がり(巻末参照)

ヨシダ印刷株式会社製作、総合研究博物館蔵 |

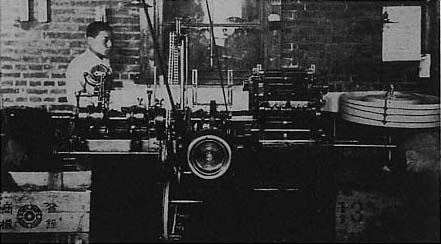

82a[不掲載]エドワード・モース著『ジャパン・デイ・バイ・デイ』の印刷用鉛版(二箱)

大正六(一九一七)年

鉛に銅メッキ、木箱縦横二一・〇cm、高一六・五cm、鉛版縦一七・五cm、横一二・五cm

附属図書館蔵 |

|

82b エドワード・モース著『ジャパン・デイ・バイ・デイ』

Edward S. Morse, Japan Day by Day, 2 vols., Boston & New York, Houghton Mifflin Company, The University Press Cambridge, 1917

大正六(一九一七)年

縦二二・八cm、横一六・五cm

理学部人類学教室蔵

大森貝塚の発見者である米国人エドワード・モースの遺品のなかに、彼の国内での生活を綴った『ジャパン・デイ・バイ・デイ』の印刷に使われた鉛版が含まれている。鉛版の一揃いは二十八個の木箱に収められ、釘打ちされていた。開封されていたのは一箱のみで、残りは未開封のまま残されていた。今回あらたに一箱が開封された。日本で初めて紙型から鉛版が取られたのは明治九(一八七六)年のこととされているが、当時の紙型や鉛版はほとんど残されていない。文字部分にのみ銅メッキが施されており、軽量化するためだろうが、鉛の削られた痕が残されている。 |