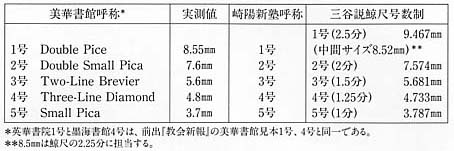

美華書館の活字と崎陽新塾活字製造所の活字の比較

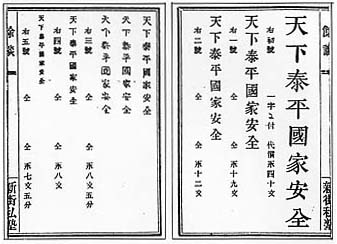

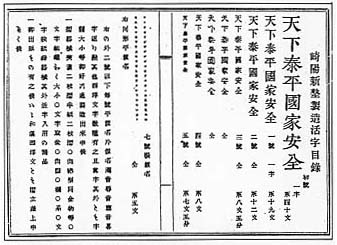

ウィリアム・ガンブルの長崎における講習は明治二年一一月から翌三年四月までの六カ月間に及んだ。その講習の成果は明治五年二月刊の『新街私塾餘談』に掲載された「崎陽新塾活字製造所」の活字見本(挿図12)と、同年一〇月刊の『新聞雑誌』第六六号附録に別刷りで差し込まれた「崎陽新塾製造活字目録」(挿図13)で見ることができる。両者とも見本文字は「天下泰平國家安全」の八字で、『餘談』は初号から五号までの六サイズで八種類、『新聞雑誌』は同様に初号から五号までと、新しく七号振仮名が加わり、七サイズ九種類なっている。三号には明朝体の他に楷書体と行書体の二書体がある。

|

|

| 挿図12 崎陽新塾活字製造所活字見本(『新街私塾餘談』より) |

挿図13 崎陽新塾製造所活字目録(『新聞雑誌』第六六号附録より) |

ガンブルが日本に舶載してきた機材の詳細と講習内容は不明であり、本稿の冒頭に引用した『教曾新報』から想像する他はない。彼は漢字鉛活字、欧文鉛活字と東洋字つまり日本字活字とインテル、スペースなど組版に必要なすべてのもの、そして電胎母型を作るための電槽、蝋盆、蜜蝋、黒鉛、銅線、亜鉛、素焼の筒、硫酸銅飽和溶液、稀硫酸、母型金属、母型から活字を鋳造するための活字金属、鋳造機、組んで印刷するためのインキを含む諸機材と印刷機等々その種類と数量が膨大なものになるのは想像に難くない。

本木をはじめとする活版伝習生たちは、この講習ではじめて蝋型電胎法による母型作りを経験したのである。電胎母型法は漢字という画数の多い複雑な文字の母型を作るのに適した方法で、ガンブルは一八六〇年にこの方法を導入して母型を作りはじめた。

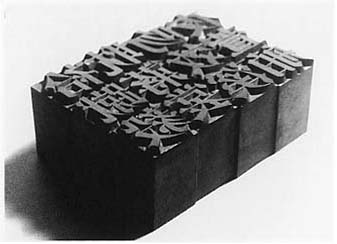

木村嘉平は蝋石に凸刻した文字を種芋(たねじ)(活字の原型)としたが、ガンブルは木に凸刻したものを種字としている(日本では黄揚や桜を種字材とする)(挿図14)。電胎母型とは、蜜蝋八六・五%、松脂一〇・五%、黒鉛三%を過熱溶解、攪拌したものに木彫種字を圧しつけ蝋型をとり、それに黒鉛を塗って電導性を与え、ダニエル電池を応用した電槽につけ銅を集積して凸型とし、再びそれに銅を集積して凹型を作る。これはシェル(Shell)またはガラハ(あるいはガラハンgalvanograph)と呼ばれるが、それは薄く裏側は凸凹があるため亜鉛を溶かしこみ補強し、そののち母型材にはめ込んでハンマーでかしめて固定したものである。

|

| 挿図14 彫刻種字(後年の日本製) |

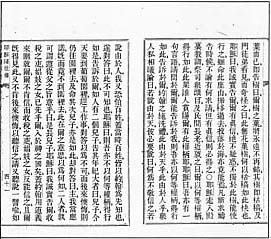

ガンブルの来日から二年四カ月で崎陽新塾は活字見本にある漢字のほかに両がな、記号を準備したと挿図13に示した『新聞雑誌』には記されている。ただし、その記事には「二號以下」とあるので、初号と一号は漢字のみと解釈できる。初号については『新聞雑誌』第六六号付録の目録そのものを見れば、印刷された文字面に水平に走る板目があり、それゆえ、金属活字ではないことがわかる。また『新塾餘談』の初号見本にくらべ字間が狭くなっていることから、八字を一枚の板に彫ったものではなくそれぞれが独立した活字、つまり木活字である。

一号から七号まで六サイズ八種類の活字をどうやって崎陽新塾は完備したのか。このすべてを三年弱で自力で種字を彫刻し、電胎法で母型を作るのは無理ではなかろうか。短時間で作るとすれば、かなは別として漢字はガンブルが持ってきた活字を木彫種字のかわりとして使わざるを得ない。果たしてそうしたのかどうかを検証してみよう。

ガンブルが来日した明治二(一八六九)年当時、ガンブルの在籍する上海美華書館が所有する漢字活字は六サイズである。『教會新報』には同治七(明治元)年一一月付の美華書館の活字販売広告(挿図15)が掲載されており、そこには一号、二号二種、三号、四号、五号、六号の組見本と価格が示されている。これらの活字を使って美華書館が印刷した書籍の中から、日本の活字見本各号に使われた「天下泰平國家安全」の八字を抽出し異同を確かめればよい。

|

挿図15 美華書館活字販売広告(『教曾新報』同治七年一一月。中国科学院韓 氏提供) 氏提供) |

|

|

| 一号…『舊約全書』(香港英華書院、一八六四年刊)(挿図16) |

二号…『耶 降世傳』(上海美華書館、一八七〇年刊)(挿図17) 降世傳』(上海美華書館、一八七〇年刊)(挿図17) |

|

|

|

三号…『耶 教要理問答』(寧波華花聖経書房、一八四九年刊)(挿図18) 教要理問答』(寧波華花聖経書房、一八四九年刊)(挿図18) |

四号…『舊約全書』(上海墨海書館、一八五九年刊)(挿図19) |

五号…『舊約全書』(上海美華書館、一八六五年刊)(挿図20) |

抽出する印刷物は、ガンブルが日本に滞在していた一八七〇年までに刊行されたものに限定した。また一号、四号については美華書館の刊行書が入手できず、同じ書体を使っていると思われるロンドン伝道会印刷所の英華書院と墨海書館の刊行書を使った。六号については、その使用が割註等であり頻度も少なく抽出がむずかしいため割愛せざるを得なかった。

異同は精密測定用のニコン万能投影機で十倍(五号は二十倍)に拡大し、重ね合わせて判断した。異同の結果は表1に示した。前記刊行書で抽出できない文字、および日本と中国で異なる文字については次の刊行書まで範囲を広げて異同を見た。

|

|

|

| 一号…『新約全書』(香港英華書院、一八六六年刊)(挿図21) |

二号…『馬太福音註釈』(上海美華書館、一八七四年刊)(挿図22) |

三号…『舊約全書』(上海美華書館、一八六三年刊)(挿図23) |

|

|

|

| 三号…『祈祷入門要訣』(寧波華花聖経書房?一八五〇年刊)(挿図24) |

四号…『五車韻府』(ロンドン Trubner & Co.一八六五年刊)(挿図25) |

五号…『和英語林集成』(上海美華書館、一八六七年刊)(挿図1)

『和訳英辞書』(上海華書館、一八六九年刊)(挿図26) |

|

| 表1 中国内伝道会印刷所の書体と崎陽新塾の書体の異同 |

表中○印は崎陽新塾活字見本のものと、中国の伝道会印刷所のものが同じ書体であることを示す。×印は両者が異なる書体、○と×が並列しているものは二種の異なるデザインがあることを示している。またその印刷物で採取できなかったものは、一印で示した。

比較の結果日本と中国が一致しなかったのは、一号の「泰」、四号の「國」、五号の「下」の三字だけであった。各号八字という少ないサンプルではあるが、書体デザインの立場で見れば別人が作ればこのように同じになることはない。崎陽新塾の活字は、ガンブルが持ってきた活字を種字として電胎法で複製したものと言ってよい。

なお、図15に示した美華書館活字見本には二号が二種類あるが、崎陽新塾の活字見本中の八字は、あとの「毎磅計洋銀六角計四十七個」とあるほうである。

また、新塾の活字見本二種に掲載されている三号の「楷書」と「行書」は、美華書館のものではなく崎陽新塾が作ったもので、楷書は明治三(一八七〇)年創刊の『横濱毎日新聞』が明治五年九月二六日から本文に使いはじめており(櫻井孝三「『横浜毎日新聞』は木活字で創刊」、『印刷雑誌』一九九〇年九月号所載)、行書は明治五年二月刊の『新街私塾餘談』緒言を組んでいる。活字研究家三谷幸吉は前出『詳傳』の中でこの書体は霞時「和様」と称されていたことを紹介している(同書五九頁「編者曰」の項)。この楷書、行書も木彫種字を使った電胎法で母型が作られており、各号合わせて三千二百五十九本の種字が現在長崎市の諏訪神社に収蔵されている(櫻井孝三「本木活字をたずねて」、『印刷雑誌』一九八八年一〇月号所載)。ガンブルが伝えた電胎法の技術で、日本人が作った独自の書体はこの借書と行書が最初である。活字見本には掲載されていないが、この「和様」のかなは二号、四号も作られている。

美華書館と崎陽新塾活字製造所の活字サイズ

次に活字サイズの面から日中の異同を検討してみよう。

活字史の定説では、崎陽新塾の活字見本に見える活字サイズ(号数)は布用の尺度である「鯨尺」(曲尺の一・二五倍、一尺は約三七・八センチ)によって割り出されたとされている。これを提唱したのは三谷幸吉で、昭和八年刊行の前出『本木昌造平野富二詳傳』においてである。三谷は同書五四頁の註で次のように自説を展開している。

「本木昌 先生が活字に関する製法を公にして居る、其一節に「蝋型を取る文字の製法」即ち種字の彫刻法なのである。左に 先生が活字に関する製法を公にして居る、其一節に「蝋型を取る文字の製法」即ち種字の彫刻法なのである。左に

- 「黄揚を以て其欲する處の文字の大小に隋て正しく四角の駒を製す。其長は好に應ずべし。但予の製する處のものは西洋の活字に傚ひ、其長さ七歩八厘あり。此駒に彫刻す。其文字は成べく深く刻することを良とする。凡二歩五厘角の文字は其深さ五厘餘、五歩角のものは、其深さ一歩餘にして、左右、上下勾配を施し以て蝋形を取るに及んで、能く蝋より抜け出る様に彫刻するなり。」(傍点三谷幸吉)

右を按ずるに本木昌 先生は最初活字を造られたのは、二號(曲尺二分五厘)活字、初號(曲尺五分)活字とで、活字の高さは曲尺七分八厘であったことが判然とするのである。 先生は最初活字を造られたのは、二號(曲尺二分五厘)活字、初號(曲尺五分)活字とで、活字の高さは曲尺七分八厘であったことが判然とするのである。

ところが、其後活字の種類を殖する關関係上、各其階級を曲尺五厘にすれば大きく過ぎるから夫れを鯨尺二厘五毛とせられて、左の如く制定したのである。其立證すべきものとしては、諏訪神社に存る三號楷書(和様と稱せしもの)種字の大きさは

十本にて鯨尺一寸五分

四號活字は

十本にて鯨尺一寸二分五厘五毛

編者所蔵の二號、一號中間種字は

五本にて鯨尺一寸一分二厘五毛

夫れを各活字に現せば

| 初號活字鯨尺四 分 |

曲尺五分 |

| 一號 | 二分五厘 | 三分一二五 |

| 二號 | 二 分 | 二分五厘 |

| 三號 | 一分五厘 | 一分八七五 |

| 四號 | 一分二厘五毛 | 一分五六二五 |

| 五號 | 一 分 | 一分二五 |

| 六號 | 六厘五毛 | 九厘三五 |

| 七號 | 五 厘 | 六厘二五 |

されば本木昌造先生が活字の高さは西洋(外国)の活字の高さに傚って、大きは日本の物指に依られたのであって、外国の活字の大きさに傚って、五號活字をスモールパイカとパイカの中間と言ふ永い々々間の歴史は誤傳であったと云ふことが判然したのである(編者は此研究のために費やせし時間、勢力、苦心は到底他人の窺ひ知ることの出來ないことであった。今茲に之を發表することを得たのは、本木昌造先生の加護と、編者の苦心の結晶であることを承知ありたし)」

三谷は本木昌造の文章から、活字の高さは曲尺七歩八厘(三・三六ミリ、〇・九二九インチ)であり、最初に作った活字は二号、初号であったが、曲尺五厘単位で大きさの段階をとると差が大きすぎるので、鯨尺二厘五毛単位に直したと解釈する。その根拠となるデータは三谷が所有する活字と、諏訪の杜文学館の三号楷書種字、同じく四号活字の測定値である。

しかしながらこの解釈には問題がある。まず引用してある本木の「蝋型を取る文字の製法」だが、これは木彫種字についてその彫刻深度は角寸法の二割程度が適当であり、彫刻する場合文字に勾配(斜面bevel)をつければ蜜蝋から種字が抜きやすいと言っているだけで、三谷が言う最初に何を彫ったかということは言っていない。確かに二号活字が最初に作られたことは、崎陽新塾活字製造所の後身である東京築地活版製造所の社長野村宗十郎に取材した高野久太郎が『活版印刷術』(一九一五年刊)に次のような野村宗十郎の発言を記録していることでも明らかである。

「一番初めて鋳造されたのが二號活字で、次は四號、その次は一號、三號五號は餘程遅れて居ります。初號は長崎で造らずに東京支店で造ったのが初めかと思はれます」

明治四、五年の金属活字による刊行物は二号、四号が圧倒的に多く、野村の発言には信憑性がある。また初号については前述のように「崎陽新塾製造活字目録」を見るかぎり木活字であり、見本文字「全」の文字幅は約一六・五ミリで鯨尺四・三七分、曲尺で五・四五分になってしまい、三谷の推論が的はずれなものであることがわかる。

次に三谷が鯨尺号数制の根拠にした三種の実測値を検討してみよう。

(一)三号楷書種字十本で鯨尺一寸五分=一字あたり五・六八ミリ

(二)四号活字十本で鯨尺一寸二分五厘五毛=一字あたり四・七五ミリ

(三)二号一号中間種字五本で鯨尺一寸一分二厘五毛=一字あたり八・五二ミリ

技術の導入を急いでいる本木昌造たちには、活字サイズについて自国に合ったシステムに直して作りかえる時間も論理的裏付けも多分無かっただろう。書体(Type-Face)が上海のものの複製であったように、活字サイズも上海のものをそのまま導入したのではないか。そこでガンブルが上海に戻った明治三(一八七〇)年までに伝道印刷所が刊行した印刷物から各サイズを測定してみた(紙の伸縮による誤差は、同サイズの活字を使う他の本数冊の測定結果からも、ほとんど変化の無いことが確かめられている)。

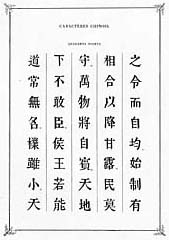

なお挿図15に示した『教會新報』に掲載された美華書館の活字見本は号数表示であるが、それに対応するアメリカの活字サイズの名称Gilbert McIntosh著The Mission Press in China (American Presbyterian Mission Press, 1895)の二七頁にサンプルとともに示されている(挿図27)ので、号との関係が理解できる。

- 一号—Double Pica……24 point

二号—Double Small Pica……22 point

三号—Two-line Brevier……16 point

四号—Three-line Diamond……13.5 point

五号—Small Pica……11 point

六号—Ruby……5.5 point

測定に使った印刷物は次のものである。

- 一号ダブル・パイカ…『舊約全書』(英華書院、一八六四年刊)(前出挿図16)

二号ダブル・スモール・パイカ…『耶 降世傳』(美華書館、一八七〇年刊)(前出挿図17) 降世傳』(美華書館、一八七〇年刊)(前出挿図17)

三号トゥー・ライン・ブレヴィエ…『耶 教要理問答』(華花聖経書房、一八九四年刊)(前出挿図18) 教要理問答』(華花聖経書房、一八九四年刊)(前出挿図18)

四号スリー・ライン・ダイヤモンド…『舊約全書』(墨海書館、一八五九年刊)(前出挿図19)

五号スモール・パイカ…『舊約全書』(美華書館、一八六五年刊)(前出挿図20)。

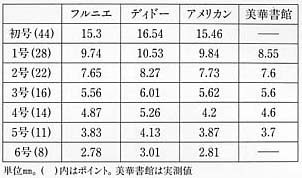

実測値は表2に示した。表には三谷幸吉説鯨尺号数制の換算値も加えてある。

|

| 挿図27 美華書館所有活字一行見本(The Mission Press in China, American Presbyterian Mission Press, 1895より) |

表2の伝道会印刷所が印刷した測定値と、三谷幸吉の測定値を並べてみると次のような一致に気がつく。

| 三谷測定値 | 伝道会印刷物測定値 |

| 四号…四・七五ミリ | 四・八ミリ…四号/td>

|

| 三号…五・六八ミリ | 五・六ミリ…三号/td>

|

| 一、二号中間…八・五二ミリ | 八・五五ミリ…一号/td>

|

つまり、三谷が測定した種字・活字のサイズは、三谷が言うように「鯨尺」を元にして日本で考え出したものではなく、美華書館が使っていた活字サイズをそのまま流用したものであることを物語っている。

|

| 表2 中国内伝道会印刷所の印刷物と三谷説鯨尺号数制サイズの比較) |

特に「二號一號中間種字」という号数制に該当しないサイズについて、三谷は何の説明もしていないが、これが美華書館の一号ダブル・パイカとまったく同じであり、それが崎陽新塾活字製造所の活字見本に載っていることは、活字サイズの流用が間違いのないことを証明するものである。

念のために手元にある日本で刊行された二号四号の印刷物で活字サイズを検証してみる。

二号…『史論』(西京文求堂、明治五年刊)(挿図28)

|

| 挿図28 二号による日本の印刷物。『史論』文求堂、明治五(一八七二)年 |

ここに使われている本文二号は、『教會新報』の美華書館活字見本中の二種類の二号の混在で、一行二十一字詰ベタ組で、一行の長さは十六〇ミリであったから一字あたり七・六ミリになり、美華書館二号ダブル・スモール・パイカと同じである。

四号…『法普戦争誌畧』(兵部省、明治四年刊)(挿図29)

|

| 挿図29 四号による日本の印刷物。『法普戦争誌畧』兵部省、明治四(一八七一)年 |

漢字は明朝体、かなは「和様」を使い、一行二十二字詰で字間を空けて組んでいる。全長は一三二ミリ前後であることから、文字は四号スリー・ライン・ダイヤモンド、字間アキは四号の四分の一、一・二ミリ程度ということになる。

三谷幸吉以降の日本の多くの活字研究家が実際の印刷物の調査測定を怠った結果が、「鯨尺号数制」という誤まった説を今日まで生きのびさせたのである。

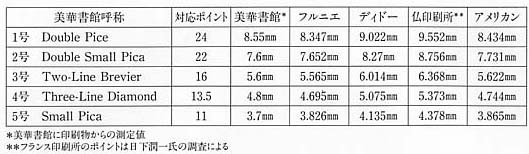

ではガンブルが持ってきた美華書館の活字サイズは何を基準にして作られたのか。欧米のポイント・システムは次の四種である。

(一)フルニエ・ポイント=一ポイント〇・三四七八ミリ 一七六四年

(二)ディドー・ポイント=一ポイント〇・三七五九ミリ 一七七〇年頃

(三)フランス王立印刷所制定ポイント=一ポイント〇・三九八ミリ 制定年不明

(四)アメリカン・ポイント=一ポイント〇・三五一四ミリ 一八八六年

このうち(四)のアメリカン・ポイントはガンブルが日本にいた十六年後の制定であるから、美華書館のサイズはこれではない。またフランス王立印刷所のサイズも特殊で、そこだけで使われているまったく広がりのないサイズである。とすれば(一)のフルニエか(二)のディドーかどちらかであろう。

各ポイント対照表(表3)から考えて(測定値の誤差も考慮して)美華書館の活字サイズはフルニエ・ポイントに準拠したものと思われる。フルニエやディドーが作った標準寸法に合わせた活字は当然アメリカにも入っていたはずで、アメリカ長老会印刷所はフルニエのサイズを基準とした鋳型や活字を持って中国に進出し、ガンブルはその規格(オリジナルにくらべ若干の誤差が生じていたであろうが)で作られた活字を携えて来日したのである。導入期の号数活字は日本人が認識していたかどうか不明だが、フルニエ・ポイントによって作られている。ただし最初期の活字サイズについて測定、記録したものはないようである。

|

| 表3 伝道会印刷所の印刷物での実測値と四種類のポイントの比較(右) |

フルニエ・ポイントに準拠した号数制は、そののち開業した各社がサイズを倣う間にいく分かの誤差を生じている。

表4中*印は一九〇九年十二月二五日刊行の『活版術』(韓国龍山印刷局、隆煕三年刊)に収録されているデータで、印刷局の技手高木徳太郎がこの年の一月に東京の印刷局でポイント計器を使って測定したものであると書かれている(ただし四号のポイント換算は一四ポイント台と誤記)。この測定結果は矢野道也著『印刷術上巻』(丸善、一九二五年刊)に誤記のまま掲載されているが、こちらは東京の印刷局の小山初太郎の測定となっている。近年では矢作勝美著『明朝活字』(平凡社、一九七六年刊)にも誤記のままやはり使われているが、その出典は『印刷局研究所調査報告』第一号(明治四二年九月)所載小山初太郎の「活字型の説話」とある。

|

| 表4 伝道会印刷所の印刷物での実測値と日本国内の活字メーカーの活字の実測値比較 |

同**印は矢野道也著『印刷術發達史』(大阪出版社、一九二七年刊)五七〜六〇頁に掲載されている、東京大阪の著名活字製造所五杜(社名は伏せてある)の活字をマイクロメーターで測定したものである。原表では活字の大きさと幅を別々に表記しているが、本表では両者の上限と下限を載せた。

同***印は『活字書体』(株式会社モトヤ、一九六七年刊)所載の「活字寸法表」。

美華書館の号数系列には倍数関係はなく、かろうじて五号の倍である二号が近似値となる。二号はダブル・スモール・パイカ二二ポイント、五号はスモール・パイカ一一ポイントと名称の上では倍数関係が成り立つが、実寸法では成立しない。

表4を見てわかることは、三号、四号、五号の三サイズは導入した美華書館のサイズをほぼ保って今日に到っていることである。そしてこの三号、四号、五号をもとにして、後に倍数関係が成り立つように一号、二号を直していったと考えるのが自然である。それを指示したのは本木昌造ではないであろう。本木は『新街私塾餘談』や『新聞雑誌』に美華書館の活字を複製した活字見本を出した明治五年には、崎陽新塾活字製造所の経営一切を平野富二に託し、新街私塾の運営に専念しているのである。

『印刷雑誌』第一巻第五号(印刷雑誌社、明治二四年六月刊)には、本木昌造が号数制を定めたとする「東京築地活版製造所寄稿」と題された文章が掲載されている。これは秀英舎鋳造部製文堂の逸見久五郎が同誌に連載している「活字」の「第六 活字の種類及其區分」の最後に記されている疑問、つまり「我國活字ノ創製者本木先生ガ何ヲ標準トシ活字ノ號ヲ定メシカ」に対する築地活版の回答である。「寄稿」最後に近い部分「故本木氏が各鉛字二號名ヲ付セシ因由ヲ附言ス」とあり、

「我邦二於テ從來各種書籍ノ題名等二用ヰシ所ノ文字ハ大概方五分ノモノヲ以テ其大ナルモノトナセリ故本木氏モ亦之ヲ是認シ其創製ニ係ル鉛字ニモ此角ヲ以テ最大ナルモノトシ之に初號ノ名稱ヲ付シタリ而シテ之ニ次グヲ一號トシ順次其號ヲ逐テ七號ニ至ル輓近又極細ノ文字八號ナルモノアリテ活字ノ大小総テ九種トナレリ而テ其初號ハ即ふをあ、らいん、すもーるぱいかニシテ貳號ノ貳倍五號ノ四倍七號ノ八倍二當リ其ノ一號ハ亦四號ノ貳倍ニシテつーらいん、いんぎりすニ相當ス其三號八六號の二倍八號ノ四倍ニシテつーらいん、ぶれびーるト其角均シ此割方復タ氏ノ鑑定ニシテ我邦ノ如ク割注ヲ要スル摺本(漢籍ノ如シ)及ヒ傍訓ヲ施セル印刷物(小説本ノ如シ)ノ行ハル、邦ニ在テハ最モ必要ナリ若シ氏ニシテ此考案ナカリセバ想フニ我邦活版印刷業ノ盛大テ見ルコト今日ノ如キニ至ラザリシナラン此事タル寔ニ瑣細ニ似タリト雖モ氏ノ用意周到ナリシハ吾人同業者ノ賜ト謂フベキ歟」

この文章によればそれぞれが倍数関係を持つ号数制は本木昌造の創製になること、日本の書籍の題字等に使われるのがほぼ五分角の文字であることからこれを初号とし、それはフォー・ライン・スモール・パイカ四四ポイントの大きさであること、大きさに倍数関係を持たせることが割注や傍訓が入る日本の文章組には必要であるとする。ここでいう初号の五分とは曲尺の五分(一五・一五ミリ)であろう。

築地活版「寄稿」の倍数関係を抜き出すと次の三通りになる。

| (一) |

初号←2倍 − |

二号←2倍 − |

五号←2倍 − |

七号 |

| |

フォー・ライン・

スモール・パイカ

(四四ポイント) |

トゥー・ライン・

スモール・パイカ

(二二ポイント) |

スモール・パイカ

(一一ポイント) |

|

| (二) |

一号←2倍 − |

四号 |

|

|

| |

トゥー・ライン・

イングリッシュ

(二八ポイント) |

イングリッシュ

(十四ポイント) |

|

|

| (三) |

三号←2倍 − |

六号←2倍 − |

八号 |

|

| |

トゥー・ライン・

ブレヴィエ

(一六ポイント) |

ブレヴィエ

(八ポイント) |

|

|

それを三種類のポイントシステムの数値であらわしたのが表5である。

|

|

| 表5 「寄稿」の倍数関係を三種類のポイント数値で表す |

挿図30 「一吋七十二分の図」(『印刷雑誌』第五号、明治二四年六月より) |

「寄稿」に付けられている解説図(挿図30)の「一吋(インチ)七十二分之圖」から、このシステムはディドー・ポイントあるいはアメリカン・ポイントと考えられる。しかし「寄稿」に記された本木創製とされる倍数関係を持つ号数の活字寸法は、本木創業新街私塾活字製造所の後身東京築地活版製造所の活字の測定結果(表4)とは違っている。測定結果を「寄稿」の言う倍数関係にしてみると次のようになる。

| (一) |

初号←2倍 − |

二号←2倍 − |

五号←2倍 − |

七号 |

| |

(十四・七mm*) |

(七・三五mm) |

(三・六八mm) |

(一・七九六mm**) |

| (二) |

一号←2倍 − |

四号 |

|

|

| |

(九・六二mm*) |

(四・八一mm) |

|

|

| (三) |

三号←2倍 − |

六号←2倍 − |

八号 |

|

| |

(五・六一mm) |

(二・八一mm**) |

(一・四〇三mm*) |

|

*印は測定結果より求めた。また**印は表4には示していないが、前記韓国龍山印刷局の『活版術』に記載されている測定結果である。

アメリカン・ポイントの制定は前述のごとく一八八六(明治一九)年である。この『印刷雑誌』の第三号(明治二四年四月号)には「亜米利加ノ活字定點法」と「亜米利加定點法ニ就イテ」の二編の文章でアメリカン・ポイントを紹介しており、それによって「東京築地活版製造所寄稿」に使われているポイントの固有名称は「亜米利加定點法に就テ」の中の「新定點法」によっていることがわかる。

『印刷雑誌』第七号(八月号)に掲載の逸見久五郎「活字−第七活字の標準」には「寄稿」を受けて、

「築地活版製造ハ云ヘリ本木昌造氏八一いんち七十二分ノ一ヲ以テ我活字容積ノ標準トセリト是蓋シ信ス可キ者ナラン」

「近頃新法ナルノ出デ點呼ノ説ヲ唱ヘリ是ヲ亜米利加定鮎法American Point Systemと謂フ而シテ此法二由レバぱいか十二分ノ一即チ亜米利加(アメリカン)ヲ以テ活字標準ノ単位ト確定セリ(略)此法ハ頗ル築地活版所ノ唱フルトコロノ説ト符合セリ」

とある。これは「寄稿」によって事実がねじまげられた例である。「寄稿」はその新システムと活版の祖として敬愛する本木昌造をただ結びつけただけで、両者には何の関連性もない。本木あるいは築地活版の号数システムが「寄稿」の言うとおりでないことは上述のとおりである。

『印刷雑誌』には築地活版の広告が毎号入っており、そこから活字サイズを測定することも可能である。挿図31は第二号(三月号)の九頁全部を使った広告である。社名の「東京築地活版製造所印行」は初号で、一字あたり約一四・八ミリで四二・一アメリカン・ポイントに相当する。その次のサイズは二号で一字あたり七・四ミリ二一・一アメリカン・ポイント、社名上の住所は三号で一字あたり五・六ミリ一五・九アメリカン・ポイントに相当する。四号については、同誌第八号(九月号)の一九頁に四号朝鮮活字の組見本(挿図32)があるので、それを測定した。結果はほぼ四・八ミリ一三・七アメリカン・ポイントに相当する。五号は第一二号(明治二五年一月号)の一九頁に組見本があり、その測定値は一字あたり三・七ミリ一〇・五アメリカン・ポイントである。この測定結果から見ても「寄稿」の文章が誤りであることがわかる。

|

|

| 挿図31 東京築地活版製造所活字広告(『印刷雑誌』第二号、明治二四年三月より) |

挿図32 東京築地活版製造所活字広告(『印刷雑誌』第八号、明治二四年九月より) |

日本の近代活字史は本木昌造を神格化することによって事実から遠くかけ離れたものとなり、後世の研究者も実証的に検証する方法をとらず先人の引用に終始したため、誠に不可思議な説が定説として堂々と罷り通っているのである。

ヨーロッパ・アジアで開発された明朝体活字

ウィリアム・ガンブルによって日本にもたらされた漢字明朝体活字は、誰によって作られたのであろうか。それを探る前に、ヨーロッパ・アジアにけおる漢字活字の開発を見てみよう。

漢字活字の開発はヨーロッパにおける東洋学、特に中国学の隆盛と、一九世紀のキリスト教の東洋への伝道活動によって急速に進んだと言える。

フランス王立印刷所の活字書体

ヨーロッパで最も早く開発された漢字明朝体活字は、フランス王立印刷所が摂政オルレアン公フィリップ二世の命令でエチエンヌ・フルモン(Etienne Fourmount)の指導のもと一七一五年から一七四二年にかけて彫った四〇ポイント木活字であろう(挿図33)。この四〇ポイント木活字を使った印刷物として一七四二年刊、Lingæ Sinicæ Grammatica et Sinicorum Resi#&230; Bibliothecæ Librorum Catalogus があげられる(『中国官話』、京都大学東方文化学院京都研究所所蔵)。この木活字は一九世紀に入りナポレオン一世の命令で、ギーニュ(Joseph de Guignes)の『中仏羅辞典』(Dictionaire Chinois, Français et Latin/『漢字西訳』)を印刷するために一八一一年から一三年にかけて不足字が彫刻された。彫刻者はフランス帝立印刷所のドラフォン(Delafond)、辞書の刊行は一八一三年である。フランス王立印刷所(時に帝立)の後身である現フランス国立印刷局に今も保存されているこの四〇ポイント木活字は、その材質は梨の木であり、大きさは一ポイント〇・三九八ミリという独自のサイズになっているが、このサイズがいつ制定されたのか私は残念ながら知らない。今は一ポイント〇・三七五九ミリのディドー・ポイントに換算して語られているようで、私どもが作っている「印刷史研究会」の同人でグラフィックデザイナーの日下潤一氏の調査では各活字の大きさはばらばらで、計算上の値一五・四二ミリを正確に維持しているわけではないという。

|

|

| 挿図33-1 フランス王立印刷所四〇ポイント木活字(日下潤一氏提供) |

挿図33-2 四〇ポイント木活字組見本(Spécimen Typographique de L'Imprimerie, 1845より) |

現フランス国立印刷所の創設はルイ十三世治下の一六四〇年で、国王の栄光、宗教の発展および文学の進歩に役立つ出版物を刊行する目的で、当時の宰相リシュリュー(Armand Jean du Plessis Richelieu)によってルーヴル宮殿内に設置されたものである。

四〇ポイントに続いて彫刻されたのは二四ポイント明朝体で、活字彫刻者はやはりドラフォンである(挿図34)。この活字は中国学者レミュザ(Jean Pierre Abel Rémusat)の中国語文法書に必要な文字だけしか彫られなかったらしい。文法書は一八二二年に出版されたというが未見。この二四ポイントははじめ木活字として彫られたが、後にそれから母型が作られ鋳造活字となったという。

次に作られたのは一八ポイント措書体で、これはドイツ人の東洋学者で。パリ大学教授クラブロート(Heinrich Julius Klaproth)が王立印刷所に提案し、一八三〇年から三四年にかけて六千〜七千字をドラフォンが彫ったものである。この書体の特長は分合活字のシステム(偏旁または冠脚を別々に作っておき、合わせて一字を作る方法)をとっていることで、見本文字百八十字中十二字がそれに相当する(挿図35)。

|

|

| 挿図34 二四ポイント組見本(Spécimen Typographique de L'Imprimerie Royale、1845より) |

挿図35 一八ポイント措書体分合活字(Spécimen Typographique de L'Imprimerie Royale、1845より) |

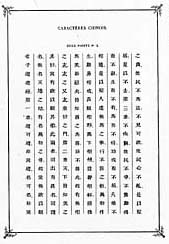

ついでスタニスラス・ジュリアン(Stanias Julien)によって海外派遣宣教師の協力のもと、中国国内で一六ポイント明朝体二種が一八三六年から三八年にかけて作られた。ともに母型からの鋳造活字で、No.1は正方活字(挿図36)、No.2はNo.1と字高(上下方向)は同じだが字幅(左右方向)は広くなっている扁平活字(挿図37)で、種字は四川省のLi-Ming-Fouで彫られた。この活字の見本帳(Catalogue des Caravteres Chinois)は一八三八年に王立印刷所から刊行されている。

|

|

| 挿図36 一六ポイントNo.1正方活字(Spécimen Typographique de L'Imprimerie Royale、1845より) |

挿図37 一六ポイントNo.2扁平活字(Spécimen Typographique de L'Imprimerie Royale、1845より) |

以上の漢字活字については、一八四五年王立印刷所が刊行した見本帳(Spécimen Typographique de L'Imprimerie Royale)の中に収録されている。

セランプール伝道会印刷所の活字書体

バプティスト伝道教会のウィリアム・ケアリー(William Carey)は、一八〇〇年インド、カルカッタの北一五マイルのセランプール(Serampore)という小さな町に拠点を移し、W・ウォード(Willam Ward)とJ・マーシュマン(Joshua Marshman)の協力を得てセランプール伝道会印刷所(Serampore Missionary Press)を作り、インドとその周辺国の文字による翻訳聖書を刊行している。この伝道会印刷所には漢字活字もあり、一八一四年刊マーシュマン著Element of Chinese Grammer(『中国言法』)には二四フルニエ・ポイント、一六フルニエ・ポイントの彫刻活字(鋳造ではなく一字ずつ金属の活字材に彫った活字)が使われている(挿図38)。

|

| 挿図38 セランプール伝道会印刷所の二四および一六ポイント(Element of Chinese Grammerより) |

|