日本の生物学の光と陰

東京大学農学部に残る動物資料

|

遠藤秀紀 国立科学博物館動物研究部 |

|

「無知を知り、無知を創る生物学」 農学部は、そういう生物学を堅持してきた集団である。もちろん農学部の多彩なバイオロジーがこの一言で表現し尽くされているわけではないが、駒場農学校時代、帝国大学期、そして、現在の農学生命科学研究科に至るまで、農学部の生物学を貫く強固なアイデンティティは、ここに確かな基礎を置いている。 明治期を迎えて、日本には様々な生物学が導入された。それは時代とともに変遷し、いつしか、東京大学には「二つの生物学」の価値体系が育ってきたといえよう[遠藤1992、1996a、1996b、磯野1985、1989、内田1969]。その一つは「分析」に頼り、もう一方は「比較」に依拠する。 前者では、研究室において合目的的スクラップアンドビルドが繰り返され、今ある無知を克服することに全力が注がれる。その克服はまた新しい「無知を知る」ことにつながり、学問体系はエッセンスだけを求めて限りなく発展し続ける。いきおい、ヒトの足跡は情報としてだけ残されることになり、あとにモノを残すことはない。自己完結的進歩こそが分析の理想であり、それはきわめて効率的に無知への解答を生み出していく[遠藤1992]。 後者は、モノが織りなす学問空間を、未来永劫保存する。この体系のレゾンデートゥルは、「無知を創る」ことにある。「無知を創る」ために、比較に生きる生物学者は、再現性のない進化史そのものにすら立ち向かう。人文科学や社会科学に踏み込むことも躊路しない。今ある無知に対する客観的解答のために、モノの合理的スクラップを行うことは決してない。特定のフェーズで無知を克服することよりも、異質な無知を創り出すことに奔走するのだ。反面、比較による無知との対話は、遅々として進まない。しかし、一見無駄な多くの時間と引き換えに、ここに属する生物学者は、モノを確実に後世に残し、進歩を自らの価値体系のみに閉じこめることはない[遠藤1996a]。モノこそが彼らの唯一の武器に違いないのだ。 チャールズ・ダーウィン(Ch. Darwin)の進化論は、「二つの生物学」が見事に融和した成果であった[遠藤1992]。しかし、日本の生物学の歩みはどうだったろうか。 明らかに日本の生物学は、「分析」に偏重した[遠藤1992、磯野1985、1988、1989、国立科学博物館1977、大場1991]。Museumは育たず、モノは焼かれ、ヒトは殺された[糸魚川1990、木村1989、国立科学博物館1977、馬渡1989]。笑い嘲りながらモノを壊そうとする「学者」すら現れた[柴谷1960、立花・利根川1990]。目の眩むような大学博物館の建物が完成しても、分析を旗頭にスクラップを重ねてきた日本の生物学には、収蔵するべきモノが何もない[遠藤1997]。そこでモノを扱うことのできる学者すら、ほとんどいないのである。挨をかぶった骨、干上がった液浸、虫の喰った剥製……。これらをどう繕っても、失われた学術的価値を回復することはほとんど不可能である。東京大学の120年をモノで祝おうにも、生物学者は「モノを捨ててきて申し訳ありませんでした」と、比較体系に謝罪する以外にすることがない。長く開いている大学だから貴重なモノがたくさんあると主張するのは、生物学においては虚飾に過ぎない。少なくとも生物学に関しては、東京大学はそういう大学なのである[遠藤1997]。 確かにわが国の生物学の発展はめざましい歴史をもつ。しかし、その華やかさに隠れて、われわれは、「無知を創る」生物学を破壊してきた。今になってわれわれは、学者自身がもたらした、そういう「陰」の歴史の責任を背負わなければならないのである。 一方で、農学部の生物学にアイデンティティがあるとするなら、その一つは「無知を創る」こと、すなわち、モノを残す生物学に、少なからず熱心な学部であったことだろう[遠藤1996a]。その熱心さは、せいぜい日本の生物学界における相対的熱意の違いという程度において語られるに過ぎない。しかし、不十分ではあれ、農学部で先人の残してきたいくつかの資料を、大学120年の区切りに展示に供したいと思う。そこには困難な状況下でモノを守り通してきたヒトの足跡を見ることができる。農学部には昭和50年代まで、標本が整理、展示されている部屋があった。確かに展示そのものはサイエンスに直接影響を与えるものではなく、ましてヒトが学問をしていないならば、大学の展示場であっても、百貨店の催事場と本質的な違いをもたない。また、その後、農学部の展示場も、思慮のない判断により閉鎖され、モノは物置の片隅で挨をかぶることになってしまった[遠藤1996a]。とはいえ、東京大学で多くの資料展示場がはるか早期に姿を消したこと[赤澤1989、西野1996]と比べれば、ここに「無知を創る生物学」が、農学部で不屈の粘りを見せていたことの一端を垣間見ることができるだろう。 ここで展示されるコレクションは、獣医学専攻、応用動物科学専攻において、その前身時代より、動物学、獣医学、畜産学の研究教育に貢献してきたモノたちである。充実した付属データをもたず、標本、学術資料としては粗末な状態のものが多いが、東京大学で生物学が犯してきたモノの破壊を自己批判するためにも、公開の機会を利用して多くの方々に見て項きたいと考える。東京大学と日本の生物学の、とりわけその「陰」の歴史をありのままに伝える生き証人として、展示場でご覧頂ければ幸いである。 |

【参考文献】赤澤威「大学博物館について考える 東京大学総合研究資料館を例として」、『Museum Kyushu』8巻、1989年、48—53頁。遠藤秀紀「比較解剖学は今」、『生物科学』44巻、1992年、52—54頁。 遠藤秀紀「農学部が失うもの」、『生物科学』47巻、1996年a、198—200頁。 遠藤秀紀「読み・書き・算盤・解剖学」、『生物科学」48巻、1996年b、109—111頁。 遠藤秀紀「大学博物館はMuseumになり得るか」、『生物科学』49巻、1997年、49—81頁。 磯野直秀「東大動物学教室の歴史」、『ミズカマキリはとぶ』、学会出版センター、1985年。 磯野直秀『近代日本生物学者小伝』、平河出版社、1988年、100—106頁。 磯野直秀「日本ではなぜ博物学が育たなかったか」、『採集と飼育』51巻、1989年、315—318頁。 糸魚川淳二「日本の自然史博物館—これからどうするか—」、『UP』211巻、1990年、19—25頁。 木村陽二郎「英仏と比べた日本の博物館」、『採集と飼育』51巻、1989年、360—363頁。 国立科学博物館『国立科学博物館百年史」、第一法規出版、1977年。 馬渡峻輔「分類学は生物学の基礎なのか」、『採集と飼育』51巻、1989年、454—459頁。 西野嘉章『大学博物館—理念と実践と将来と』、東京大学出版会、1996年。 大場達之「新しい博物館の目指すもの」、『日本古生物学会百四十回例会予稿集」、1991年、6—7頁。 柴谷篤弘『生物学の革命』、みすず書房、1960年。 立花隆・利根川進『精神と物質』、文蓼春秋社、1990年。 内田亨「谷津直秀先生の謎」、『遺伝』23巻、1969年、30—33頁。 |

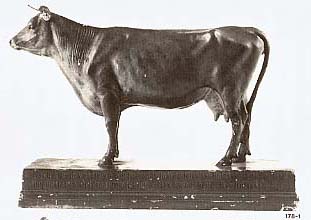

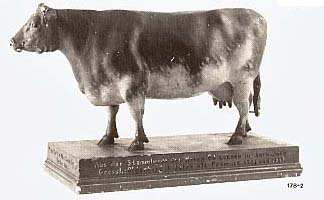

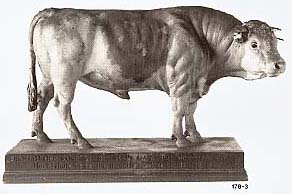

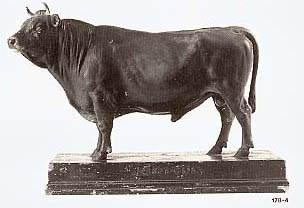

[東京帝国大学農学部獣解剖学科]178 ウシ石膏製縮小模型群(縮尺6分の1) 石膏に彩色、ベルリンのマックス・ランズベルク製作、縦18.0cm、横37.0—40.0cm、高30.0cm、農学部三号館中央標本室(動物解剖学教室)

178-1 ジャージー種 明治16(1883)年、縦16.5cm、横37.0cm、高30.0cm、「Jersey-Kuh, Alle Rechte vorbehalten, Nach einem von Herrn W ppermann in Weddelbrok-Holstein aus England importirten Original modellirt Max Landsberg. Berlin. 1883.」の記載あり

178-2 ショートホーン種 明治18(1885)年、縦18.0cm、横40.5cm、高30.0cm、「"Bumble Kite" Shorthorn Kuh, 1/6 Groesse, Alle Rechte vorbehalten, Aus der Stammherde der Herrn Ed. L bben in S rw rden Grossh: Oldenburg 6 Jahre alt. Pr miirt 1883 und 1884, Modellirt v.Max Landsberg. Berlin. 1885.」の記載あり

178-3 シンメンタール種 明治25(1892)年、縦18.0cm、横40.5cm、高30.0cm、「1/6 Groesse, Alle Rechte vorbehalten, Simmenthaler Stier aus den Stalle der K nigl. thier rztlichen Hochschule in Berlin modellirt v.Max Landsberg. 1892.」の記載あり

178-4 ジャージー種 明治25(1892)年、縦17.5cm、横37.0cm、高30.0cm、「Jersey-Stier, Alle Rechte vorbehalten, Nach einem von Herrn W ppermann in Weddelbrok-Holstein aus England importirten Original modellirt Max Landsberg. Berlin. 1883.」の記載あり 6分の1スケールのウシの縮小模型である。明治16(1883)年から明治25(1892)年にかけて、ベルリンのマックス・ランズベルク(Max Landsberg)により製作されたことが記録されている。明治期の日本の動物学、獣医学教育は、ドイツに影響を受けていた面が大きく、その流れの中で、教育用標本がベルリンから導入されることになったものと推測される。当時作られた家畜模型としては、きわめて高水準の製作技術を誇るものである。駒場農学校からの移動時に既に損傷が進んでいたと考えられるが、構造的に強度不足なため、近い将来修復の必要があろう。品種としてはジャージー、ショートホーン、シンメンタールを中心とする。当時のベルリン獣医大学の飼育個体をはじめとし、ドイツの国内外で飼養されていた特定の個体を扱ったスケールモデルであることが記録されている。東京大学では導入当初から畜産学の教育に利用され、戦後は展示に用いられていた。事実、明治33年に写真家小川一眞の撮った写真帖『東京帝国大学』の農科大学獣医学陳列室の列品物のなかに、これらの模型のひとつを見出すことができる。(遠藤) 179 ウマ石膏製縮小模型群、ベルリンのマックス・ランズベルク製作、馬の博物館

179-3 モルガン種 1893年、長40.5cm、高51.9cm、重4370.0g、「1/6 natl, Grosse. Alle Rechte Vorbehalten Ber hmter Deckhengst "Dennig Allen" Morgan Tr ber, auf der Farm des Mr. Joseph Battell in Middlebury-Vermont-modellirt 1893. von Max Landsberg, Berlin. Pr miirt in der Weltausstellung in Chicago.-Nach d. Leben mod.」の記載あり

179-9 品種不明 1885年、長40.2cm、高39.0cm、重3480.0g、「Demonstration-Modell zur Veranschaulichung der Fehler im Bauwarmbl tiger Pferderassen. Unter Leitung des Geheimen Regierungsrats Herrn Professor Dr. Settegast nach lebenden Individuen modelliert von Max Lamdsberg, Berlin 1885. 1/6 nat: Groesse. Max Landsberg. fec: Berlin 1885.」の記載あり ウシ石膏製縮小模型と同じ経緯により、ベルリンから東京帝国大学にもたらされた標本群である。現在、「馬の博物館」(馬事文化財団・神奈川県・横浜市)に収蔵されているものを、展示のために借用した。日本では、戦前、役用馬と軍馬が重んじられた歴史があり、獣医学・畜産学教育においても、ウマが特に重視されていた。農学部にも、ウマを切り口にした馬学と呼ばれる学問が花開いた時代があり、模型群も馬学の発展を今に伝える貴重な資料である。コレクションは、サラブレッド、ハノーバー、ピンツガウアなどの品種を含み、19世紀末に飼養されていた特定の個体を扱った6分の1のスケールモデルである。展示資料には、同一個体の成長を追った一連の模型が含まれている。(遠藤)

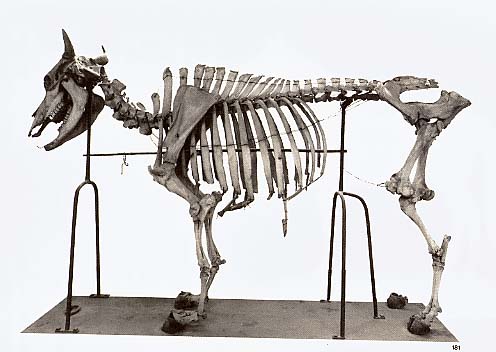

181 ウシ交連骨格(台車付) 明治33(1900)年以前、縦58.0cm、横210.0cm、高155.0cm、農学部三号館中央標本室(動物解剖学教室) 明治期より、解剖学、育種学の教育に用いられてきた和牛の全身骨格である。後肢の一部が失われている。来歴、品種、年齢、性別などの付帯情報は残されていない。写真帖『東京帝国大学』に掲載されている。(遠藤)

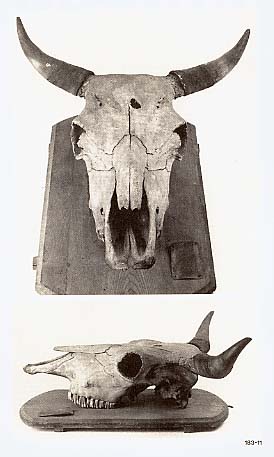

182 ウマ交連骨格(台車付) 明治33(1900)年以前、縦54.0cm、横169.0cm、高180.0cm、農学部三号館中央標本室(動物解剖学教室) 明治期より獣医学教育に用いられてきたアラブの全身骨格である。雌雄一対で製作されたものと推測され、ここに展示されるのは雌個体のものである。来歴については記録が残されていない。しかし、この標本に関連して、かつての教官の間に以下のような言い伝えが残されている。日露戦争時、旅順の戦闘で降伏、開城したロシアの指令官A・M・ステッセルが、乃木希典に雌雄のアラブを贈ったとされ、2頭はその後死亡、東京帝国大学で解剖後、標本に作られたというものである。この標本が言い伝えの個体であることを示す確かな証明は得られていないが、今後の検討に値する標本である。写真帖『東京帝国大学』に掲載されている。(遠藤) 180,181[参1]東京帝国大学農学部獣医学列品室。ベルリンからもたらされたウシの模式標本と、ウシ・ウマの交連骨格標本が見える。小川一眞『東京帝国大学』(明治33年)より。 183 ウシ頭骨コレクション(木製台付) 明治40年代、約60.0cm、横40.0cm、厚30.0cm、農学部三号館中央標本室(動物解剖学教室)

183-11 「美作産、牡七才、黒毛、体格大、体重百六十貫、明治四一年一〇月二五日白金屠場」の記載あり 明治40(1907)年から明治43(1910)年にかけて、東京の屠畜場で屠殺解体された肉牛の頭骨を収集した標本である。生産地として、周防、伊豫、備中、備後、石見、美作、滋賀の記載のある12点を公開する。品種は黒毛和種、年齢は5歳から8歳とされ、一部には生体体重の記録が残されている。前頭骨を中心に屠殺処理時の損壊を見ることができる。当時の国内の肉牛生産地域、品種改良技術、食肉処理法、畜産物流通様式の実態を今に伝える貴重な標本群である。製作時より、すべて木製の台座に固定されている。同時期の家畜頭骨コレクションは、和牛に加え、黄牛やウマのもの含まれていたと推測されるが、昭和16(1941)年に駒場より現キャンパスに移送されたさいに、また太平洋戦争中の様々な混乱を経て、多くのものが損壊、散逸したとされている。(遠藤)

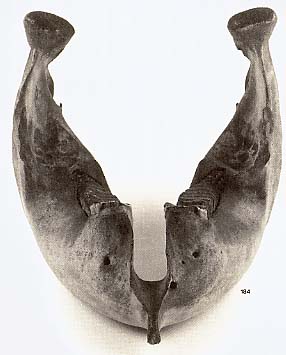

184 アジアゾウの顎骨 縦50.0cm、横47.0cm、高41.0cm、農学部三号館中央標本室(動物解剖学教室) 昭和期に収蔵されたアジアゾウの下顎骨である。現在、由来の検討が進められている。残されている臼歯は、脱落前の第一後臼歯と萌出途上の第二後臼歯と断定され、各部位の計測値を考慮すると、死亡時に年齢およそ20歳の個体であったと推定される。計測値から、個体の性別と起源の推定が進行中である。(遠藤) |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |