考古遺跡から出土した植物遺残を観察し、どういう種類の植物であるかを識別することによって、その遺跡に居住していた人々が、どの様な植物を利用していたのか、また、当時の植生はどうであったかを知ることができる。植物遺残、すなわち植物由来の出土物は、人骨や動物の骨、あるいは人間の作り出した人工遺物である石器や土器に比べると、数量が少ない。人工遺物や動物骨に比べて、残りにくく、また壊れ易いことが大きな要因と考えられる。研究者の数も少ないが、わずかながらもこの分野に関心を持つ若い人が増えつつある現在、識別と保存についての問題点を記しておくことにしたい。

識別

出土物の識別を行うには、現生(現在生育している)植物と比較を行うことが不可欠であるが、遺跡から出土した植物遺残には、様々な部分、そして様々な状態のものがある。低湿地遺跡から出土した種子や果実は、水に浸かっていた状態で保存されているため、外形の保存がよく、現生のものとの比較が容易であるが、炭化物や灰化物という状態になると、現生植物との照合は容易でないことも多く、研究者の数が少ないのは、せっかく研究を志しても、この段階であきらめてしまうのであろう。

|

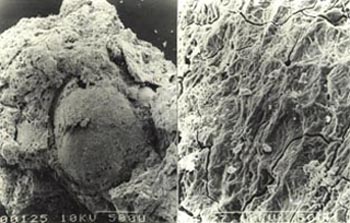

| 写真1 縄文時代中期の長野県曽利遺跡出土「パン状炭化物」破片。中に長徑1ミリ余の粒が認められる(左)。粒の表面をSEMで観察すると、エゴマ・シソ種子に見いだされる「わらじ状細胞」が見いだされた(右)。 |

|

| 写真2 中国雲南省海門口遺跡出土の壷の中から発見された炭化粒塊の実体顕微鏡写真(左)。ヒエと考えられていたが、SEMで観察したところ、頴果の表面を覆っている内頴、外頴のほかに苞頴も観察され、アワであることが判明した。 |

|

| 写真3 中期旧石器時代のシリア国ドゥアラ洞窟堆積層から 出土したエノキ属の内果皮の実体顕微鏡写真(左)。同遺跡出土ムラサキ科種子と表層下に観察される独特の表皮細胞のSEM観察像(中、右)。 |

しかし、炭化物の場合の難点は、現生の時の表面がそのまま保存されているわけではなく、最表面やその次の面までが剥がれていることが多い。従って、比較試料も様々な状態のものを用意しなくてはならない。一旦判明すると次からは同じ状態のものは容易に解決されるが、不明のまま解決しないで何年も過ぎることもある。

解決した例の一つが、縄文時代の遺跡出土炭化種子で、想定されたイネ科のアワではなく、シソ科のエゴマ・シソという結果であった。このように科レベルの違い、また、属が異なる場合は比較的識別が容易であるが、属が同じものや、亜種レベルの違いはなかなか困難である。小形のため識別が困難なイネ科雑穀であるアワ、キビ、ヒエの炭化物の場合、食べるときには除去される頴が、わずかでも残存していれば、区別が可能である。しかし、脱穀され、煮炊きされた状態で炭化したものの場合はきわめて難しい。全く残っていないわけではなく、ごく少量の残存物から検出識別されることもあるが、かなりの時間と労力を要する。ところで、SEMで観察すればどの様な炭化物でも識別されるものではない。試料の状態によっては、溶融された膜状のもので覆われていて微細構造が観察されないことも多い。しかも、実体顕微鏡や光学顕微鏡の場合に比較すると、準備、観察、撮影に要する時間はきわめて多いため、実体顕微鏡でよく観察しておき、試料を選ばないと、時間と労力のムダになることを最近は痛切に感じている。

さて、植物遺残といってもいろいろあるが、その中であまり利用されていないのが、遺跡の灰である。光学顕微鏡プレパラートを作って観察すると意外にも様々な形態の細胞や組織像が観察される。灰像(かいぞう)と呼ばれ、イネ科など珪酸を多く含んでいる植物に見られるもので、珪酸形骸(シリカスケレトン)が主体である。しかし、イネ科だけではなく、トクサ属の気孔や、ムラサキ科の種子の灰像など、食用とは考えられない植物も見いだされている。縄文時代のエゴマ・シソの場合は、「パン状炭化物」にも含まれていて、食用とされたにしても、主食というより、調味料と考えた方が良いかも知れない。このように主食になる植物以外のものも見いだされることがある。

さらに古い時代の植物遺残といえば、北京原人の遺跡からも見つかっているエノキ属の内果皮がある。エノキ属の内果皮は西アジアではネアンデルタール人の遺跡や新石器時代の諸遺跡からも出土しているが、この地域では灰像からも予想されるムラサキ科の種子も見いだされ、用途は謎とされている。

保存

低湿地から出土する未炭化物は、外形の保存が良く、識別が容易であると記したが、保管に当たっては、乾燥、縮小、腐敗を避けるために、現在では70%のアルコール液につけて保存する。しかし、乾燥や縮小という状態に陥っても、捨ててしまわないで観察すれば役に立つことがある。炭化物は幸いにして、それ以上の縮小や腐敗はないが、壊れ易いという欠点がある。一度SEMで観察したものを、試料台に接着した状態で保管しておいて、後日もう一度観察すると、以前と同じ状態では観察できないことに気づく。従って、保存という面では、実物以外に写真に撮って保存しておく、というのが望ましいと思う。

植物遺残の保存ということでは、埼玉県真福寺低湿地遺跡から出土した「アズキ、ソバ、ゴマ、ウリ」の問題がある。当博物館に所蔵されているはずの試料であるが、残念ながら行方不明というより紛失してしまったと考えた方がよい。というのは、同じく真福寺遺跡とはいっても古墳時代以降の住居跡から出土した炭化イネ塊に、「アズキ、ソバ、ゴマ、ウリ」のラベルが付けられて保管されていたことが数年前に判明している。泥炭層遺跡の出土物であったため、カビが生じるなどで捨てられてしまったのではないかと想像される。当時は、縄文時代のものではなく、後世の混入と考えられていたせいもある。縄文時代に関する状況が大きく変化した今日、これらが保管されていれば、たとえ後世のものであるとしても、年代測定が可能であったかも知れないと悔やまれる。

将来のことを考えて、現物を保存して取っておくことの重要性を感じさせられるのである。現在の段階では不明なことも、将来解明されるとの希望を持って、いまある試料を保管し、引き継いでゆくことが大切なことと考える。

![]()

(本館人類先史部門協力研究員)

Ouroboros 第11号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成12年5月19日

編者:西秋良宏/発行者:川口昭彦/デザイン:坂村 健