海生哺乳類の適応・進化に関する海外学術調査 |

|

神谷 敏郎 東京大学総合研究博物館 |

恐竜が繁栄した時代は、およそ二億二五〇〇万年から六五〇〇万年前の、中世代のまっただ中であった。その後にくる新世代になると、突如として恐竜は絶滅してしまう。そして恐竜の絶滅をまっていたかのように、およそ六五〇〇万年前の暁新世に原始哺乳類が大放散する。地質時代のうちの哺乳類時代の夜明けである。やがて、五五〇〇万年ほど前の始新世になると、今日私たちが動物園でみることのできる種類の先祖型に当たる動物が、ほとんど出揃った。ということは、このおよそ一〇〇〇万年の間に、各種の原始哺乳類が多方向に適応進化していくための模索と試行が展開されたことになる。 鯨類の祖先は、最新の分子進化学的な研究成果から、ラクダやウシなどの祖先と共通の原始哺乳類(メソニクス類)から派生してきたことがわかった。この動物は陸生生活に飽きたらずしてか、多種との生存競争に敗れてか、水際での熟慮の末、途方もない変身を試みて、集団入水を決行した。動物の進化の道のりは、魚類→両生類→爬虫類→哺乳類である。生息環境からみて、鯨類の祖先もかつては死にもの狂いの努力によって、海中から大地への上陸という究極の進化をなしとげたのに、その生息環境を再び海へ回帰せしめた要因は一体何であったのだろうか。 また別のところでも、鯨類の先祖と同じ適応・放散を模索していた動物がいた。今日、人魚のモデルとして親しまれている、マナティーとジュゴンのカイギュウ目(海牛類)の祖先である。原始海牛類は、ゾウ(長象目)やハイラックス(岩狸目)と共通の幹から派生してきたと考えられている。海牛類も陸生の草食獣から水中生活へという、これもまったく新しい生息環境への適応をなしとげた。 かくて鯨類と海牛類とは陸生からの完全な離脱に成功し、出生から死して海底に沈むまで、その生涯を水中で送る。水中への生息環境に適応したことによって、両種の体形は非常によく似ている。体幹は水中での遊泳に適した紡錘形に整形し、前脚は小さな胸びれとし方向舵の機能をもたせ、後肢は退化させ、その痕跡の小さな骨を体内に取り込み、代わりに運動器の原動力を発揮する大きな尾びれを形成した。ただ両種の進化の過程における大きな相違点は食性に認められる。鯨類は肉食獣に近い血統を受け継いでか、動物プランクトンの甲殻類(オキアミ)から魚類までの動物タンパクを求めたのに対して、海牛類は草食獣の特質を守ってか、アマモなど水生植物を主食に選んだ。この相違は、水中に進化したもの同士でありながら、鯨類は常に移動する餌を追って活発に行動し、大洋に広く生活圏を確保したのに対して、海牛類は餌が水際や海岸線に繁茂している不動の水草とあって、行動範囲は限定され、動作も鯨類に比べると緩慢である。

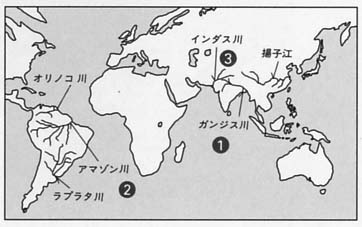

哺乳類進化の変わり種、鯨類と海牛類を研究対象にした「鯨学(Cetology)」と「海牛学(Sirenology)」の研究分野では、常に先祖の陸生原始哺乳類からの適応・進化の過程を視野においた研究考察が欠かせない。鯨目は化石のみで知られるムカシクジラ亜目と、現生のヒゲクジラ亜目およびハクジラ亜目とに分類される。現生の鯨類は地球上で最大の動物、体長三〇メートル、体重一〇〇トン以上にもなるシロナガスクジラから、成体でも体長が二メートルたらず、体重はわずかに四、五〇キロしかないスナメリやコビトイルカまで七十八種もの大小さまざまな種類から構成される。一方、海牛目はわずかに二属五種(このうち大海牛はすでに絶滅)と種類が非常に少ない。 太古に地上を四つ足で闊歩していた動物がどのようにして水中に進化し、現在の形態と生態を獲得したのかという進化の道のりは十分に解明されていない。鯨類についてみれば、メソニクス類の幹からどのようにしてムカシクジラがで、その後ヒゲクジラ類とハクジラ類の枝がどこから派生してきたのか、化石資料も少ないことから、古生物学的考察も未だ十分でない。 このために、鯨学の研究者は化石鯨の研究とともに、現在地球上に生息している鯨類の中で最も原始的な形質をもつ種類を求めて比較研究を進めて、鯨類の進化の謎解きに貢献したいということになる。「最も原始的」の定義も難しいが、これまでの古生物学的研究によると、ハクジラ類の「生きた化石イルカ」については、世界の大河に生息している、五種類のカワイルカがその位置を占めている。 現生のカワイルカ類は世界に四属五種が分布している。アジアに三種類(中国の長江‖揚子江、ガンジス・ブラマプトラ河水系域、インダス川)、南米に二種類(アマゾン・オリノコ河水系域とラプラタ河口)である。種類によって大きさが異なるが、成体の体長が一・五−二・五メートルほどと、ハクジラ類の中では小型のイルカである。淡水鯨、淡水イルカなどと呼ばれてきたが、現在は分類学的にはカワイルカ類に統一して用いる。淡水の鯨とかイルカという表現を用いると、世界の大きな河川には、コビトイルカやスナメリやカワゴンドウのように海生のイルカが川の上流にまで遡り、陸封された形で生息している種類もいるので、混乱が生じるからである。 カワイルカの和名は、ヨウスコウカワイルカ、ガンジスカワイルカ、インダスカワイルカ、アマゾンカワイルカのように、それぞれの種が生息する河川の名をつけて呼ばれている。この中で、ラプラタカワイルカのみは、生涯川の中には遡上せず、ラプラタ河口を中心にしたブラジル東南部からウルグアイ、アルゼンチン南部に至る大西洋沿岸の浅い海に生息している。骨格など形態的な特徴はカワイルカ類に属するが、生態的には海のイルカである[挿図1]。

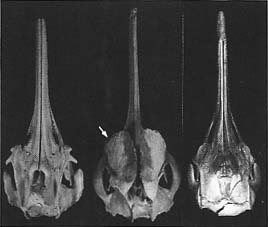

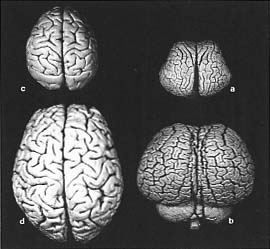

「生きた化石イルカ」と呼ばれるカワイルカ類に見られる原始的な特徴とはなにか。(一)頭蓋骨では脳室が小さいことと、下顎骨の先の縫合部が長く、くちばし(口吻)が非常に長い、(二)七個の頚椎が完全に遊離していて、頚をかなり自由に回転させることができる、(三)眼が小さい、(四)側頭骨の頬骨突起が著しく太い、(五)五上顎骨辺縁部の隆起が強く、特にガンジスカワイルカでは左右の隆起が板状に立ち上がりドーム状の骨の囲いを形成している、などが挙げられる[627-629]。これらの特徴はムカシクジラ類に見られる特徴と共通している。脳室が小さいことは脳の発達が悪いことになる。海生のイルカの特徴といえば、人間に匹敵するほど大きい脳をもち、その大脳表面には複雑なシワが発達していて、チンパンジーほど賢い動物である、などとよくいわれているが、体の大きさがほぼ同じ海生のイルカとカワイルカの脳を比較してみると、ハンドウイルカの脳重は一五〇〇グラム前後あるのに対して、ガンジスカワイルカの脳は最も重くても三〇〇グラムで、五分の一ほどしかない[挿図2]。

眼球が非常に小さく、特にガンジスカワイルカの眼球は直径が八ミリほどで、水晶体(レンズ)も形成不全で、盲目のイルカとさえいわれている。側頭骨の辺縁の隆起が著しく発達していることは、水中で音を発してその反響で物体までの距離、大きさ、形状など外部環境の認知するソナー(音響探査)の機能の発達と関係が深いと推測されている。また、海生のイルカとカワイルカの下顎骨の形状を比較してみると、前者は逆V字形であるのに対して、後者は逆Y字形をしていて、左右の下顎骨の縫合が非常に長い。ソナーの反響音は下顎骨側面でキャッチされ、ここから耳の骨に伝えられるので、この形状も音響探査の効率を高めるのに有利な構造なのであろう。このように、カワイルカ類は視覚の発達が劣るが、聴覚の発達が顕著であることが推測できる。 魚類の進化におけるシーラカンスのように、ハクジラ類の適応・進化の研究の総括においてはカワイルカの比較研究は欠かすことができない。一九七〇年代になると世界中の鯨類の研究者たちは、それまで手がけてきた研究の仕上げとして、カワイルカ類の研究に着手しはじめた。まず米国の水族館でアマゾンカワイルカの飼育・研究が始められた。地理的に米国と近いことと、飼育しやすい種類であったこともあって、百頭ちかいアマゾンカワイルカが米国の水族館におくりこまれた。これらのイルカはその後二十年間にほとんど死亡し、現在では米国に一頭とドイツで三頭、南米のベネズエラで一頭が飼育されているにすぎないが、この間にアマゾンカワイルカについての生理学的、形態学的研究が進展した。 一方、ほかの四種類については、七〇年代中頃から米国、スイス、フランスおよび日本の研究者がほとんど同時期に研究に着手しはじめた。また、ブラジルや中国など自国内にカワイルカの生息域をもつ国でも、カワイルカについての研究が進められるようになってきた。カワイルカの研究資料を加味しなくては、国際的に鯨学の研究成果を語ることができない時代へと移っていった。 このような研究背景のなかで、鯨類の比較解剖学的研究に取り組んできていた、東京大学医学部解剖学教室の細川宏教授は「淡水イルカに関する生態学的、形態学的学術調査」をテーマとして、一九六五(昭和四〇)年度文部省科学研究費(海外学術調査)の交付申請の手続きをとった。研究組織は研究代表者細川宏教授、研究協力者は海洋研究所西脇昌治教授、農学部日比谷京教授、医学部神谷敏郎助手、札幌医科大学山崎英雄助教授および東京都上野動物園長林寿郎氏であった。この申請は医学部からの海外学術調査費申請の第一号として、また研究対象が淡水イルカとあって注目されたが不採用に終わった。細川宏教授は一九六七年病魔に倒れられ、教授就任後五年で四十四歳の若さで亡くなられ、東大医学部解剖学教室における鯨類の比較解剖学的研究も終息した。

その後、東京大学海洋研究所の西脇昌治教授が淡水イルカ学術調査の研究計画を引き継がれ、一九六九(昭和四四)年度文部省科学研究費(海外学術調査)として「淡水イルカを主体とした鯨類の適応進化に関する研究調査」が採用された。研究組織は、研究代表者=西脇昌治東大海洋研究所教授。研究協力者=日比谷京、羽生功、清水千秋、鈴木敬二(東大農学部)、梶原武、沼知健一、粕谷俊雄(東大海洋研究所)、大江規玄、神谷敏郎(東大医学部)、水江一弘、竹村暘(長崎大水産学部)、山崎英雄(札幌医大)、露木英男(日大農獣医学部)、鳥羽山照夫(鴨川シーワールド)、内田詮三(照島ランド)で組織された。 調査研究実施計画は、第一次現地調査=ガンジスカワイルカ(東パキスタン[現・バングラデシュ])、ネパール)、第二次現地調査=ラプラタカワイルカとアマゾンカワイルカ(ウルグアイ、ペルー、ブラジル、コロンビア)、第三次現地調査=インダスカワイルカ(パキスタン)がたてられた。 i 第一次現地調査一九六九年一〇月上旬より七〇年二月にかけて、東パキスタン国内のブラマプトラ水系の河川におけるガンジスカワイルカ(Platanista gangetica )についての調査研究が行われた。実施にあたってはマイメンシング大学のハク(Haque, A.K.M.)教授と共同研究協定を結んでの国際研究として実施された。現地ではハク教授の献身的な協力を得て、ガンジスカワイルカ二十二頭について生態学的、形態学的研究を行うことができた。さらに、このうち四頭の生体を日本に空輸して、鴨川シーワールドの協力によって研究飼育に成功し、それまでほとんど解明されていなかった生態学的、生理学的な面での研究を行い、国際的に高く評価される研究成果をあげることができた。これら研究内容とその研究成果の概要に関しては、一九七一年三月に『ガンジスカワイルカ学術調査報告』として刊行され、多方面にわたる仔細な研究業績については、各研究協力者によって、関連の国内外の専門誌において発表されている。 ここでは、当時現地で行われていたガンジスカワイルカの捕獲方法と、研究飼育のためにイルカを日本に空輸した時の状況について紹介してみよう。 ii スースーの研究飼育ガンジスカワイルカは東パキスタンではスースー(susu)と呼ばれている。現地の人たちはスースーを漁業対象としていない。当時の東パキスタンの河川での漁業は、ジャガトベール(Jagatber)と呼ばれる方法がとられていた。これは乾季に河川が減水した時期に行われ、手ごろな川を選び、三−四マイル隔てて川の上流と下流とを仕切り、この網を徐々に狭めていき、中間にいる魚類を一網打尽にする方法である。この仕切りの中にスースーが入っていると混獲される。漁師はスースーを捕獲せず逃がしていたが、調査のために依頼して取りあげてもらった。通常、東パキスタンの人たちはスースーを食用にはしない。ときどき死亡した個体の皮脂から脂肪分を抽出して、火傷やリューマチの薬としていた。一九七〇年一月にマイメンシング東北部の川で大がかりなジャガトベールが行われており、この漁で一度に若い六頭のスースーが生け捕りになった。西脇隊長、ハク教授とが協議し、このうち四頭を生態・生理学的な研究のために日本に空輸して研究飼育を実行することになった。先ずはマイメンシング大学のプールに移送し、ここで十日間ほど蓄養し、健康管理と餌付けを行い、安定したところで日本へ空輸する計画がたてられた。一月二六日に四頭のスースーを、現地でチャドルという毛布様の布を濡らして体表を包み、適宜水かけを行いながら、隊員が抱き抱えるようにして小舟、汽船、汽車を乗り継いで十一時間かけてマイメンシングまでの移送に成功した。大学では構内のプールで八日間蓄養、餌付けを行った。この間にダッカ空港より羽田空港への空輸の段取りを進めた。先ずは輸送箱の作製である。材料はすべて現地調達である。体長にあわせた木箱を組立て、内側に布団様の布製クッションを張り、その上をビニールで二重におおって簡易水槽を四個作製した。頭部の部分の上蓋には四〇センチ四方の穴をあけ、そこに金網を張り、換気と観察のための窓を作った。乾燥防止および体重の圧迫軽減をはかるため、水を約一〇センチ張った。この箱の中に、呼吸孔を塞がないように細工した布で全身を包んだスースーを一頭ずつ収容した。 一方、通関手続きについてはハク教授と西脇隊長が折衝にあたった。動物の出入国については、ゾウやキリンなどの陸生の動物については一定期間の検疫が必要になるが、魚類など水生動物については、輸出国の獣医の健康証明書があれば検疫処置は免除される。この点、哺乳動物ではあるがクジラ・イルカ類は水生動物の範疇に入り、検疫は不要で輸出許可書を取得できればよいことになっている。ところが、東パキスタンから初めてのスースー国外輸出とあってこの交渉は難航した。東パキスタンと日本とのスースーに関する国際共同研究の意義をハク・西脇両教授が誠心誠意説明して、やっとのことで許可がおりた[挿図3]。空輸については当時のパキスタン航空から好意的な協力が得られ、四個のイルカ輸送箱は機体後部の貨物室に積載された。一九七〇年二月四日の早朝にダッカ国際空港を飛び立ち、途中バンコク、マニラを経由して同日の二二時五〇分に無事、東京国際空港(羽田)に着くことができた。この間の飛行距離は四一八四キロ、マイメンシング大学を出発してから鴨川シーワールド到着まで三十五時間の長旅で、二月五日午前五時四〇分に無事研究用飼育プールに収容された。この間、各経由空港ではスースーの健康状態を観察し、水温の上昇を防ぐために通風をよくし、適宜水かけを行い、コールドクリームを塗って乾燥を防いだ。羽田空港では通関手続きもスムーズに進み、ここからは、冬季で気温の低い時期であったので空調調節装置のあるトラックを用い、箱内の水も温水添加によって加温しながら鴨川に移送した。温帯の国から、熱帯の国を経て、厳寒の日本までイルカも研究者も緊張の長旅であった。

スースーの研究輸送は日本が最初ではなく、米国サンフランシスコのスタインハルト水族館が、一九六九年に二回にわたり西パキスタン、カラチから東京経由で五頭のインダスカワイルカを空輸し、生態研究を行っている。同館では最長四十四日間の飼育に成功し、この間における生態研究成果の一部が、米科学誌Science に発表され、この種独特な遊泳形態の写真が、同誌の表紙に取りあげられ注目された。また、時を同じくしてスイスのベルン大学脳研究所でも、四頭のインダスカワイルカが研究飼育され、超音波による遊泳行動および脳生理学に重点をおいた研究がなされていた。 わが国におけるスースーの研究飼育は、いずれも若いメス三頭、オス一頭についてで、これまでほとんど解明されていなかった生態学的な研究、鳴音分析による行動形態の研究、生理学的な基礎研究および形態学的な研究が行われた。スースーの健康管理は鴨川シーワールド海獣課の皆さんの献身的な努力によって行われ、四頭についてのバイタルサインはじめ、給餌法、摂餌量など飼育技術面での貴重な観察記録が得られた。四頭のスースーは現地での捕獲日より七十四日間、七十八日間、百五十八日間および百八十六日間の飼育記録を残して死亡した。 iii 第二次調査研究一九七二(昭和四七)年海外調査費で南米ウルグアイでのラプラタカワイルカ(Pontoporia blainvillei )と、ペルーでのアマゾンカワイルカ(Inia geoffrensis )の調査研究が実施された。 ラプラタカワイルカは淡水性のイルカではなく、カワイルカ科のなかで唯一大西洋沿岸の浅い海に生息している変わり種、海生のカワイルカである。ウルグアイでの調査にあたっては、七二年一二月から翌年の一月にかけて、国立モンテビデオ博物館の協力および米国スミソニアン研究所のブラウネル(Brownell, R. L. Jr)博士からの支援を受けて実施された。調査地は首都モンテビデオから東北に三〇〇キロ離れた小さな漁村で、この村は当時、戸数百戸、村民四百人ほどで、電気も水道もなく、夜間はプロパンガスを利用した照明であった。村人はサメ漁で生計をたてていた。ここのサメ漁は沖合に底刺し網を仕掛けてサメを捕り、その肉を棒タラ状の乾物にして出荷していた。村ではラプラタカワイルカをフランシスカーナと呼び、漁業の対象にはしていなかった。たまたまサメの往き来する水路と、フランシスカーナの沖合での回遊路とが交叉しているために、サメ漁の仕掛け網に絡まって混獲されてしまう。研究者にとっては垂涎の的であるフランシスカーナも、漁師にとっては厄介者で沖合で放棄してしまうか、持ち帰って肥料にするくらいである[挿図4]。

四十日間の滞在で九十四頭ものイルカを観察できた。イルカの鮮度はいつもよいとは限らないが、頭数の収集は容易で、骨格標本なら性別、成熟個体、未成熟個体など、諸条件を加味した標本の計画的な収集が容易にでき、三十例の骨格標本を持ち帰ることができた。このほか解剖学的な多種の研究材料も収集でき、カワイルカの大きな特徴の一つである、鯨類の中で最も小さな脳についても二十例が収集できるなど、形態面で大きな収穫をおさめることができた。 生態的には海生のイルカであるフランシスカーナについての、生態の観察は容易ではなく、何度も漁船を雇用して目視観察や鳴音録音を試みたが成功しなかった。なお、一九七〇年代にこの漁村では、年間二千余頭ものフランシスカーナがサメ漁の網で偶発的に混獲されていた。混獲されたイルカの中に、若い個体や時には母子が目立ったりしたので、このままでは生息数に悪い影響がおよぶのではないかと懸念された。この事態を解決するために、日米の研究者が中心になって協議が行われ、国際自然保護連合(IUCN)に保護対策についての緊急提案がなされた(その後、一九八〇年代後半になって保護対策が実施された)。 ウルグアイでの調査と標本収集に成功した調査隊はペルーに入り、ペルー国立大学およびアマゾニア大学の研究交流と支援を得て、アマゾンカワイルカの調査を進めた。アマゾン河の上流のイキトスに拠点をおいて、周辺のアマゾン河とその支流について、二隻の船艇を用いて目視観察による生態学的な観察を主体とした調査に取り組んだ。調査時期が二月上旬から下旬にかけての雨季であったために、水位が上がり川幅も広く、水質は泥分を多く含んだ淡褐色を呈し、透明度も極めて悪く、観察は困難な環境での調査であった。調査項目は、イルカの発見位置、時刻、一群の頭数、水温、気温、水色、透明度で、この間に六十六頭のアマゾンカワイルカを発見した。さらに、アマゾンカワイルカの分布水域には、海生イルカ種のコビトイルカが生息している。コビトイルカは最大体長が一・九メートルほどの小型のイルカである。この時の調査では六十二頭のコビトイルカを観察した。ごく限られた流域での調査であったが、アマゾンカワイルカとコビトイルカの生息数がほぼ同数いることが推定できた。 生態調査班は三月上旬より下旬にかけてオリノコ水系におけるアマゾンカワイルカの野外調査を実施した。調査地はオリノコ河支流のメタ河であったが、ここでは乾季にあたり降雨はほとんどなく、河川の減水が著しく、モーターボートの航行も不可能に近く、イルカの発見は全くなかった。このため現地での雨季におけるアマゾンカワイルカの分布や、コビトイルカについての情報などの聞きとり調査を行った。 本調査研究に関する概要については、一九七四年三月に『ラプラタカワイルカおよびアマゾンカワイルカ学術調査報告』として公表された[挿図5]。

iv 第三次調査研究一九七四(昭和四九)年度海外学術調査費で、パキスタンでのインダスカワイルカ(Platanista minor )についての調査研究が実施された。 インダスカワイルカは分類学上ガンジスカワイルカとは非常に近縁ではあるが、現在では独立種として認められている。ただ、研究者のなかでも種としてでなく、亜種として分類すべきでなかろうかという見解を唱える人もいる。両種を比較した場合外形も大きさも変わらない。カワイルカの研究者であっても、外形だけからでは両種の識別は容易でない。骨格にして比較して見たときに、鼻骨部の隆起の高さに数ミリの違いが認められるだけである。インド大陸を挟んで東のガンジス河流域と西のインダス河流域に生息しているという、地理的な分布域の違いのみである。両種は同一種に属する二亜種ないしは二つのポピュレーションとみなしてさしつかえないともいえる。本調査が行われた頃は、両種は同一種に分類されていた。したがって第三次学術調査に関する概要報告書は『インダス河産ガンジスカワイルカ学術調査報告』として、一九七六年三月に公表されている。 本学術調査は一九七四年一二月に実施された。調査目的は形態・生長・繁殖・鳴音分析・分布についての資料の収集にあった。当初の計画では十五頭の捕獲調査を計画したが、インダス河系のカワイルカの生息個体数は四百から五百頭と考えられ、その中から十五頭を捕獲し研究標本を収集することは適当でないとの判断から最少必要な標本の採集と、自然条件下での鳴音の採録および分布調査に重点をおいて実施された。 本現地調査によってインダス河水系におけるカワイルカが、分布域が狭いうえに、個体数も極めて少ないことが確認できたので、その調査内容を一九七五年に国際自然保護連合(IUCN)に提出、現状のまま放置するならば絶滅の恐れがあり、生物学的調査研究ならびに緊急に保護対策をたてる必要性を強調した[挿図6]。

v 学術調査研究の総括カワイルカ科四属五種のうち、ガンジスカワイルカ、ラプラタカワイルカ、アマゾンカワイルカ、インダスカワイルカ(インダス河産ガンジスカワイルカ)の四種についての学術調査研究は、一九六九年から七四年にかけての六年間に三回の海外調査を実施し、多大な研究成果を収めることができた。ここでは個々の研究業績について触れていないが、研究分担者によって、関連学会において報告され、各分野の専門誌に発表されている。例えば、一九八九年に米国で刊行された、水生哺乳類に関する研究の集大成であるHandbook of Marine Mammals におけるカワイルカ科(四属五種)の総説では、日本の研究者の研究業績が随所に引用され、国際的に高く評価されている。この時点でヨウスコウカワイルカの調査研究が残されたが、当時、中国ではいわゆる文化革命が終わって間もなくの時代で、外国との学術交流、とりわけ諸外国の研究者との中国内での調査研究は容認されなかった。欧米および日本の研究者はヨウスコウカワイルカについて、熱い眼差しを注ぎながらも時機到来をまたざるを得なかった。

カワイルカに関する学術調査研究に成果を挙げた研究組織は、鯨類と同様に陸生哺乳類から完全に水中に生息環境を適応させた海牛類との対比によって、水生哺乳類の適応・進化の研究を深めていきたいと願い、海牛類についての調査研究を立案した。この間、西脇昌治教授は一九七五(昭和五〇)年三月に東京大学を停年退官され、琉球大学理工学部海洋学科教授に就任された。琉球大学より西脇昌治教授を研究代表者とした「海牛類の生活生態の把握と適応形態の対比に関する研究調査」の課題で、文部省科学研究費(海外学術調査)への申請を行った。この申請は、一九七七(昭和五二)年度に予備調査費が認められ、一九七八(昭和五三)年度に第一次本調査が、一九八〇(昭和五五)年度において第二次本調査が実施された。研究協力者は、山口正士、諸喜田茂充、宮崎信之(琉球大学理学部)、粕谷俊雄(東京大学海洋研究所)、神谷敏郎(筑波大学医療技術短期大学部)、鳥羽山照夫(鴨川シーワールド)、内田詮三(国営沖縄記念公園水族館)、片岡照男(鳥羽水族館)で構成された。調査研究は次の年次計画で実施された。

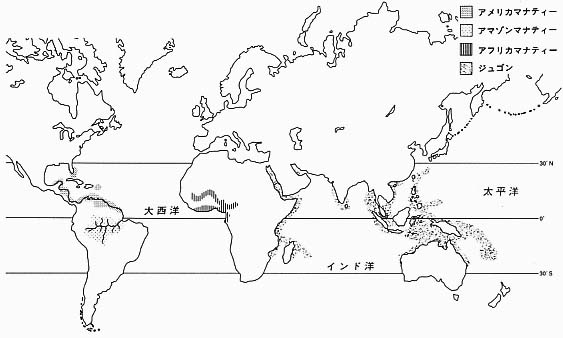

調査研究の成果ジュゴン(Dugong dugon )は太平洋およびインド洋の亜熱帯から熱帯沿岸海域に広く分布しており、生息海域の北限は沖縄本島近海である[挿図8]。一方、三種のマナティーは大西洋沿岸の亜熱帯から熱帯にかけての河川および沿岸海域に生息している。調査域が広範囲にわたるため、予備調査では本調査実施対象域の選定と、対象国での共同研究機関との研究協議が行われた。第一次本調査ではインドネシア海域とオーストラリア東海岸域でのジュゴン調査を重点的に行った。生態班は特に、オーストラリアではクィーンズランド州のジェームズ・クック大学の協力を得て、大堡礁(グレートバリアリーフ)における広範囲なジュゴンの生態調査を、海上からの調査と軽飛行機による空中観察で行い、ジュゴンの生息数の推定についての基礎的な資料を得ることができた。形態班は東北部ヨーク岬半島先端の木曜島で先住民に捕獲が許可されているジュゴン漁の実態と、内臓器官や骨格の観察を行った。

第二次本調査はマナティーについての生態的な調査に主力をおいて実施された。メキシコ湾およびカリブ海沿岸域でのアメリカマナティー(Trichechus manatus )、アフリカ大西洋沿岸諸国の河川におけるアフリカマナティー(Trichechus senegalensis )について、十一カ国における生息域の確認と生息環境調査を行った。分布域が広範囲に広がっており、国によっては、不安定な社会情勢下での調査は困難をきわめたが、アフリカマナティーの生態学的な調査は、それまで極めて少なかったので、調査の成果は国際的に高く評価された。 第二次本調査では、カワイルカ調査研究で懸案となっていた、中国でのヨウスコウカワイルカ(Lipotes vexllifer )の現地調査が追加実施された。これは一九七〇年代末から、中国科学院が外国研究者との研究交流を実施し、かねてから要請のあった日本からのヨウスコウカワイルカに関する共同研究の提案も受け入れられることになったため、研究計画の一部を変更をして、一九八一年三月に西脇昌治研究代表に生態班と形態班から一名、計三名の訪中調査が実現した。 ヨウスコウカワイルカに関する調査は、中国科学院水生生物研究所(武漢市)と南京師範学院が対応機関となって、揚子江におけるカワイルカの生息数について船上観察と、両研究室に保存されてきた標本についての共同考察が行われた。この共同研究を発端として、その後ヨウスコウカワイルカに関する共同研究が活発に行われるようになった。その後、ヨウスコウカワイルカの生息数はおよそ百頭にまで激減し、今世紀末には絶滅も心配されるなど、国際的にも注目されているが、この保護対策に関する日中共同研究も、八一年の訪中調査研究から始まり現在も続行されてきている。 |

【参考文献】Best, R. C. and Ds Silva, V. M. F. 1989. Amazon River Dolphin, Boto-Inia geoffrensis (de Blainville), 1817). In: R. Harrison and S. Ridgeway eds. Handbook of Marine Mammals, Vol. 4, pp. 1-24. San Diego: Academic Press.Brownell, R. L. Jr. 1989. Franciscana-Pontoporia blainvillei (Gervais and d'Orbigny, 1884). In: R. Harrison and S. Ridgeway eds. Handbook of Marine Mammals, Vol. 4. pp. 46-68. San Diago: Academic Press. Chen Peixun. 1989. Baiji-Lipotes vexillifer Miller, 1918. In: R. Harrison and S. Ridgeway eds. Handbook of Marine Mammals, Vol. 4, pp. 25-44. San Diago: Academic Press. Herald, E. S., Brownell, R. L. Jr., Frye, F. L., Morris, E. J. and Enans, E. J. 1969. Blind river dolphins: first side-swimming cetacean. Sience 166, pp. 1408-1410. 神谷敏郎、一九八九年、『人魚の博物誌』、一九三頁、思索社 Kasuya, T. and Nishiwaki, M. 1975. Recent status of the population of Indus dolphin. Sci. Rep. Whles Res. Inst., No.27, pp. 101-110. 粕谷俊雄編著、一九九七年、『カワイルカの話』、二一四頁、鳥海書房 片岡照男、一九九七年、『ジュゴン−人魚学への招待』、一八〇頁、研成社 Marsh, H. eds. 1981. The Dugong. Proceedings of a Seminar/Workshop held at James Cook University 8-13 May 1979, pp. 1-400. James Cook Universiyt of North Queensland. Nishiwaki, M., Yamaguchi, M., Shokita, S., Uchida, S. and Kataoka, T. 1982. Recent survey on the distribution of the African manatee. Sci. Rep. Whales Res. Inst., No. 34. pp. 137-147. Nishiwaki, M. 1985. Dugong-Dugong dugon (Muller, 1776). In: R. Harrison and S. Ridgeway eds. Handbook of Marine Mammals, Vol. 3, pp. 1-31. San Diago: Academic Press. 小川鼎三、一九六一年、『ヒマラヤ雪男踏査の結果報告』、日本人類学会、日本民族学協会連合大会第一五回記事別刷、一−八頁 Perrin, W. F., Brownell, R. L. Jr., Zhou Kaiya and Liu Jiankang eds. 1988. Biology and Conservation of the River Dolphins. IUCN Special Survival Commission Occasional Paper, No. 5. Pilleri, G. 1972. Transport of a live Platanista indi from the Indud to Berne. Investigation of Cetacea 4, pp. 30-31. Purves, P. E. and Pilleri, G. 1974. Observation on the ear, nose, throat and eye of Platanista indi. Investigation Cetacea 5, pp. 13-57. Reeves, R. and Brownell, R. L. Jr. 1989. Susu-Platanista gangetica (Roxburgh, 1801) and Platanista minor Owen, 1853. In: R. Harrison and S. Ridgeway eds. Handbook of Marine Mammals, Vol. 4, pp. 69-99. San Diago: Academic Press. 東京大学淡水イルカ学術調査隊、一九七一年、『淡水イルカを主体とした鯨類の適応進化に関する研究調査(一)ガンジスカワイルカの学術調査報告』 東京大学淡水イルカ学術調査隊、一九七四年、『淡水イルカを主体とした鯨類の適応進化に関する研究調査(二)ラプラタカワイルカおよびアマゾンカワイルカの学術調査報告』 東京大学淡水イルカ学術調査隊、一九七六年、『淡水イルカを主体とした鯨類の適応進化に関する研究調査(三)インダス河産ガンジスカワイルカの学術調査報告』 |

【調査研究余滴】雪男からカワイルカの研究へ一九五九年の夏、東京大学医学部の会議室で「雪男の謎を解く会」が開かれた。参加者は解剖学、人類学、動物学の専門家を中心に三十名ほどであった。この会合では、一九五一年秋に英国の登山家エリック・シプトンがネパールヒマラヤのメンルン氷河上で撮影したイエティ(雪男)の足跡の検討と、その後、日本のマナスル登山隊が撮影した、雪原での正体不明の大型足跡の記録写真の鑑定について討議された。さらに、長年にわたって諸外国でも議論されてきた「幻の雪男」について科学的な検討が加えられた。その結果、日本からも是非とも「雪男学術調査隊」を出して現地での調査研究の実行が強く望まれた。 会合のあと「日本雪男研究グループ」が発足し、東京大学医学部小川鼎三教授(一九〇一−八四)を代表とした事務局が解剖学教室内におかれた。そして毎日新聞社が主要スポンサーとなって、「日本雪男学術探検隊」の、三カ月間にわたるネパールでの現地調査が決まった。学術的に雪男の存在そのものが疑問視されており、また、海外調査の実施も大変難しい社会情勢のもとであったので、関係学会だけからでなく、一般社会からもかなりの批判もあった。 こうした中で、小川鼎三隊長以下六名からなる学術探検隊が編成され、一九五九年一二月から翌年二月まで、エベレスト山麓で雪男探査活動が実施された。ところがこの冬のヒマラヤは記録的な暖冬で降雪がほとんどなく、動物の足跡を見ることがまったくできない状態であった。このため調査隊は目的を果たすことができずに、ヒマラヤ山麓からの撤収を余儀なくされた。そこで、ヒマラヤからの帰路、小川隊長の提案により、インドのカルカッタで淡水鯨、ガンジスカワイルカの調査を行った。市内を流れるフーグリー川で、漁師を動員しイルカを網で囲んで捕獲寸前まで追いつめた。ところが、逆に漁師全員がインド警察によって一網打尽に逮捕されてしまった。当時のインドでは河川は軍の管轄下にあって、いわば、異国人が軍事基地内に立ち入って、イルカを追い回したと見られたわけである。イルカの生け捕りは不成功に終わったが、ガンジスカワイルカの生息環境や生態写真など貴重な資料や情報を収集することができた。かくて、雪男学術探検隊は、雪男との出会いはなかったものの、おそらく日本人としては初めて、ガンジスカワイルカを科学的に観察し、多数の関連資料を持ち帰った。この成果はわが国における鯨類の研究者に新鮮な刺激を与えた。その後、先生は機会を見てはカワイルカの学術調査の重要性を力説された。 細川宏教授(一九二二−六七)は、一九六二年三月に停年退官された小川鼎三教授の後任として講座主任に就かれ、解剖学教室の伝統的な鯨類の比較解剖学的研究も継がれた。そしてカワイルカについての海外調査計画にも積極的に取り組まれ、研究グループを編成されて文部省科学研究費(海外調査)への申請にまでもっていかれた。ガンジスカワイルカが生息するガンジス・ブラマプトラ河水系の源流は、雪男が棲むというヒマラヤ山脈の雪解け水である。雪男の学術探検が呼び水になって、カワイルカの学術調査への展開をみた。 カワイルカから人魚の研究へ東京大学海洋研究所の西脇昌治教授(一九一五−八四)は、カワイルカ学術調査の実現に向けて尽力され、一九六九年に採用された文部省科学研究費による第一次淡水イルカ海外調査に始まり、第二次、第三次派遣と、一九七六年までの八年間の指揮をとられた。カワイルカの学術調査を一区切りつけられた後、一九七七年から八一年までは五年間におよんだ海牛類に関する第一次、第二次の海外調査を指導された。この間常に、調査研究費の確保、調査実施国への受け入れ要請、共同研究の提唱協議から、現地の衛生状態の下調べまで、綿密な折衝と調整を一身に引き受けられ処理された。その豪快な性格で諸外国での難題を解決され調査実施の道を切り開かれ、調査隊員が現地で最大の成果を挙げられるようにと配慮された。 先生は研究成果のまとめに当たっては、国際的な視野にたった研究指導をされ、また、カワイルカおよびジュゴン、マナティーの研究資料の収集に当たっては、調査隊としての捕獲は極力避け、現地の漁師から譲り受ける方式で対処するなど、カワイルカ類や海牛類の資源保護も重視された。さらに、調査地での生息環境の分析から、生息数に減少傾向が著しかった種類については、国際自然保護連合(IUCN)などの国際機関に対して、その保護対策の必要性を訴えられた。先生は十三年間の長期にわたった「海洋のエクスペディシオン」の陣頭指揮をとられ、日本の水生哺乳類学の発展に多大な貢献をなされた。現在、わが国における水生哺乳類の生物学的研究を担って、活発な研究活動を行っている多くの研究者は、西脇昌治教授の薫陶を受けられた方々である。東京大学海洋研究所での「西脇鯨学」の原点は、カワイルカ類および海牛類の学術調査研究にあったといえよう。先生の亡き後も、その流れは年ごとに大きくなり、国際的にも高く評価される日本の水生哺乳類学研究の発展をもたらしている。 |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |