15 「模刻」「新刻」による異版の出版

|

本は初版、再版、重版と版を重ね、巷間に流布していく。もっとも、こうした出版のシステムは版権が確立されてから後の話で、それ以前には売れ筋のテキストを様々な版元がこぞって出版することもしばしばあった。元本の版木が手に入れば、それが磨耗しきるまで版を重ねられたし、元本の版面をそのまま新しい版木に模刻ないし覆刻して新刻本を出版することもできた。松尾芭蕉(1644−1694)の版本『おくのほそ道』の諸版本間のわずかな異同から出版にさいしての複雑な経緯を読みとることができる。

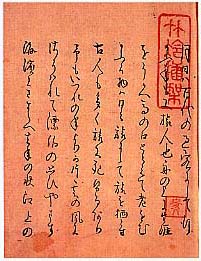

15-1 松尾芭蕉『おくのほそ道』(元禄版初版の二刷り以降) 版本、洒竹文庫(A00-524)、縦18.3、横14.0、東京大学総合図書館蔵

15-2 松尾芭蕉『おくのほそ道』(元禄版の後印本、本文は上と同じで、跋のみ後刷り) 版本、洒竹文庫(A00-444)、縦16.6、横13.7、東京大学総合図書館蔵

15-3 松尾芭蕉『おくのほそ道』(元禄版の模刻本) 版本、洒竹文庫(A00-525)、縦16.8、横13.7、東京大学総合図書館蔵

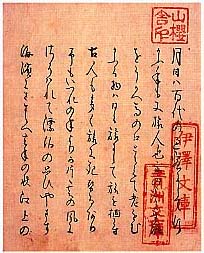

15-4 松尾芭蕉『おくのほそ道』(寛政版Aすなわち、明和7年版の覆刻本の初版) 版本、竹冷文庫(A00-793)、縦16.7、横13.7、東京大学総合図書館蔵

15-5 松尾芭蕉『おくのほそ道』(寛政版Cすなわち、明和7年版の覆刻本の後版) 階仙堂蔵板、寛政元年酉仲秋再板、版本、書庫(E26ー29)、縦16.7、横14.2、東京大学総合図書館蔵 15-6 デジタル端末による異同の証明 (坂村研究室) 「精神的生産物が文字化(記号化)され、印刷という技術的行為と販売という経済行為を通して社会に供給される。これが出版である」と今田洋三氏は言い[1]、これを「コミュニケーション・システム」と呼んでいる。印刷出版は文化システムの根幹に関わっており、近世初期はその一つの転換期となった。そのきっかけは活字印刷技術の導入である。キリスト教宣教師によってもたらされた印刷機械からキリシタン版が生まれ、また秀吉の朝鮮侵攻で銅活字と印刷機械が持ち帰られた。これらは、文字を一字ずつ組み合わせて版にする活字版である。文禄から慶長にかけ隆盛を見るが、寛永期に入ると版木彫刻により製版印刷にきりかえられていった。商業印刷が盛んになり、増刷の必要が生まれてくると、活字版では対応しきれず、より便利な製版が用いられるようになったという[2]。製版による商業出版は、寛永から元禄前後は京都を中心に、延宝期以降は大坂でも盛んになった。江戸では京都本屋の出店などが寛文、延宝頃から栄えたようである[3]。 日本の出版史すなわち複製文字文化において、製版本(以後版本と呼ぶ)は大きな位置を占めている。「近代的な印刷技術の確立する以前には、文字の印刷に版木が使われていた。版木は各版ごとに準備しなくてはならないが、その反面、版木が磨耗しきるまで何度も刷り増すことができる。そのため、活字による印刷が可能になってからも、長い間にわたって、版木は廃れることなく利用され続けた。とくに用字数の多い漢字文化圏では、版木の利用価値が高かった」[4]といわれる通り、版本は出版物を個々のモノとして見ることを可能にしてくれる。例えば多くの読者を獲得した本には、改版本や後印本、あるいは補修本がいくつも存在する。板は売買され、書肆の経済事情によって、板を補修するにとどめたり、全文をかぶせ彫りして覆刻本にしたりされたのである。 ここで版本の諸式について簡単に触れておこう[5]。木を所有していること、その版木の出版の権利のことを蔵版という。本屋がある書物を出版することによって生じる、その書物に対する権利は板株と呼ばれた。板株を買い求めることを求板といい、板株そのものが売買の対象とされた。それに対し、勝手な重版(すでに出版した版本をそのまま新版にすること)、覆刻、類版(本文に注釈をつけて発刊したもの)への不服の申し立てが、元禄7年頃から次第に明文化され始める。 新板を発売するまでには様々な手続きが必要とされた。著者の原稿を受け取った本屋はそれを行司に吟味してもらう。つぎに惣年寄、奉行所に回される。これらの許可が下ると、板木を彫り立て、数部摺って行司等に差し出す。これを上ゲ本と言う。版本となる過程は以下の通りである。原稿が版下書き(筆耕)の手によって板下(板木彫りに使う、薄紙に書いた浄書原稿。これを裏返しに板木に貼って彫り込む)となり、彫氏(刻工)の手で板木に彫りつけられ、刷り師によって刷り上げられ、丁合(二つ折りにした各丁をまとめて一冊分に取り揃える製本工程)によって頁が整えられ、紙の天地を化粧立ちして寸法を整え、綴り職人がコヨリで中締めをして表紙をつけ、糸で綴じ上げ、題簽が貼りつけられ、袋に入れられて完成を見る。初摺りを行司等に差し出し(上ゲ本)、再刻に備え実家に保存するとともに、住吉文庫に納める。本式に刷り上げたものに行司が添章を出し、販売へと至る。 完成した板木に何らかの故障が生じたり、改修の必要が生じて、前面改刻ではなく部分的に修訂を施すことを修(補、訂)という。補修の方法は、埋木(入木)、削除、追加刻などがある。補修の必要が生じる場合とは、板木が部分的に焼失や欠損、紛失した場合にその部分だけ新刻して補う場合、部分的に摩滅してその部分を埋木で補修する場合、部分的に不都合な箇所が生じてその部分を埋木で補修する場合、改題して新板らしく装うべく外題、序題、内題、尾題、柱題などを埋木改刻する場合、挿絵や序数などに追加新刻して補う場合などがある。全面的に改刻する技法としてかぶせ彫りという方法もある。これは元となる本文を板に水張りし、それを新たに彫り起こしたものである。和紙に水をつけるため、収縮が起こる。 このような版本印行のプロセスを考えると、本文は同じでも、モノとして異なる版本が幾つも存在し得ることがわかる。板木の磨耗により文字のかすれた本、出版元の変更などで奥付の異なる本、どれもがモノとして異なった本である。また観点を変えると、板株を持ってないのにこっそり出版された本というものもあり得る。後者は倫理的なことも含んだ上での真贋問題にも関わるが、ここでは前者について複製/コピーの問題として考えることにしたい。板木が磨耗しても、改修されても、覆刻されても、印行されるテキストはすべて「真」のものと考えることができるからである。同一物ではないが、どれもがオリジナルであると言ってもよい。 東京大学総合図書館には5冊の「おくのほそ道」の版本が存在する。これを便宜的に①酒竹文庫(A00-524)、②酒竹文庫(A00-444)、③酒竹文庫(A00-525)、④竹冷文庫(A00-793)、⑤書庫(E26-29)とする。周知の通り、「おくのほそ道」は元禄2年3月27日から約5ヶ月にわたる芭蕉の紀行文である。しかし芭蕉は一貫した文芸作品としての完成をめざしており、稿本が完成を見るのは元禄7年4月のことであった。これが、素龍に清書させ、芭蕉自ら題簽の文字を書いた、素龍清書本とよばれるものである。芭蕉は元禄7年10月12日に大坂で客死を遂げてしまい、遺言により去来がこの「おくのほそ道」を譲り受けたとされる。井筒屋を版元に本が刊行されるのは芭蕉の死後、元禄15年になってからのことであった。現代にも多くの版本が残ることからも分かるように、「おくのほそ道」は広く受け容れられた作品である。だがすべての刊行年が元禄15年というわけではない。むしろ、最初に刷られたもの(初版本かつ初印本)は現在のところ1冊しか発見されていない。元禄年間に限らず、明和、寛政など、時間を経て増し刷りされたものが広まっていったのである。素龍清書本からの筆写本もあるが、ここでは版本だけを扱う。 「おくのほそ道」は元禄15年の初刊後いくども印行されているが、その形態から大きく元禄版、明和版、寛政版に分けられるという[6]。元禄版は素龍清書本にあった素龍の跋文を除き、無署名の跋をのせ、奥付に「京寺町二条上ル町 井筒屋庄兵衛板」とある。刊年は記されていないが阿誰軒の「俳諧書籍目録」に「元禄15年」と見られるので、この年に刊行された可能性が高い。この元禄版は広く流布したようで、板木の摩滅の著しい後刷本などもみられる(元禄版は1種類)。明和版は本文から無署名の跋に至るまで、54丁分にわたって元禄版の板木をそのまま使用し、新たに素龍、去来、蝶夢の跋文4丁分を追加したものである(明和版は4種類)。寛政版は明和版の無署名の跋1丁分のみをとり除き、本文、跋文を全巻57丁にわたってかぶせ彫り(原版本より版下を作り、それを彫版する)したものである(寛政版は6種類)。 寛政版Aでは跋4丁裏に「寛政元歳酉仲秋再板 洛陽蕉門書林 井筒屋庄兵衛 樽屋治兵衛」とあり、書肆名の前に広告がある。寛政版Bでは寛政版Aの井筒屋、樽屋二書肆についで、丁を改めて「蕉門俳諧書肆 大阪心斎橋通 奈良屋長兵衛 同為三郎」と書肆名がある。これにより寛政版Aの二書肆から奈良屋へ板木が移ったことがわかる。寛政版Cでは「寛政元年再板 諧仙堂 蔵板 洛陽蕉門書林 井筒屋庄兵衛 樽屋治兵衛 浦井徳右衛門」とあり、寛政版Aの「寛政元歳酉仲秋再板」が削られ、「寛政元歳酉仲秋再板 諧仙堂 蔵板」の2行、さらに井筒屋、樽屋のあとに「浦井徳右衛門」が入木されている。これにより板木が諧仙堂浦井徳右衛門に移り、寛政版Cが成立したことがわかる。それは奈良屋から移ったのであろう。寛政版Dでは跋4丁裏に見られた宣伝広告、刊年、書肆名が刷られておらず、空白となる。樽屋の書肆名は後表紙に貼りこめられた状態で、「寺町通三條上ル二町目 京都書林 樽屋嘉助」とある。また、「蛤の」の句が冒頭表紙見返しに来る。刊記に関して、板木はあるが故意に刷らなかったことがわかる。寛政版Eは寛政版Cに倣っており、さらに半丁後に書肆名「蕉門書林 洛六角通柳馬場西入 平野屋茂兵衛」と記されている。なお、書肆名の下部に「翠松園」(平野屋)の印が押されている。板木がさらに平野屋に移ったことがわかる。寛政版Fもまた寛政版Cと同じで、さらに半丁後表紙に貼りこめられて書肆名「書林 京都寺町通仏光寺 河内屋藤四郎 江戸日本橋通壹丁目 須原屋茂兵衛 同貳丁目 山城屋佐兵衛 同貳丁目 須原屋新兵衛 同南伝馬壹丁目 山城屋政吉 同大伝馬貳丁目 丁子屋平兵衛 同芝神明前 岡田屋嘉七 同 和泉屋吉兵衛 大阪心斎橋本町角 河内屋藤兵衛 大阪心斎橋筋博労町角 河内屋茂兵衛版」がある。 ①から⑤の版本をこの分類に従って順に見て行こう。まず①は無署名の跋、「京寺町二条上ル町 井筒屋庄兵衛版」とあるので、元禄版と判断できる。二刷り以降であろう。②は目録に「刊年不明」と記されているが、①と同じ板木を用いたと思われ、やはり元禄版と考えられる。元禄版の後印本であろう。跋だけ紙が異なるので、後入りしたと考えられる。③は目録に「元禄版」とあるが、「京寺町二条上ル町 井筒屋庄兵衛版」の表記がなく、柱に丁数が記されている。①とは別の板木であると見られ、元禄版の模刻本ではなかろうか。④は跋4丁を持ち、「寛政元歳酉仲仲秋再板/洛陽蕉門書林/井筒屋庄兵衛/樽屋治兵衛」とあるので、寛政版Aと考えられる。また、刊記の「寛政元歳酉仲秋再板」という部分の字体が異なるので、ここだけ埋木したものであろう。⑤は「寛政元歳酉仲秋再板/諧仙堂蔵版/洛陽蕉門書林/井筒屋庄兵衛/樽屋治兵衛/浦井徳右衛門」となっており、寛政版Cに分類できる。④と⑤を比べると、⑤では文字の損傷が一丁に数箇所も見えるほどであり、⑤の方が遅い版で、磨耗していることがわかる[7]。同じ本文の版本どうしであるが、それがどのようなモノであるか、一冊一冊の相違がこのような考察を通じてみえてくる。①に比べ④と⑤が縮小気味であるのはかぶせ彫りのためである。また、⑤では、一文字の端が欠け、或る頁では数行にわたって傷がついており、板木の損傷が目につく。もちろん、跋文、奥付の違いもある。逆に、版本の表記から、当時の書林の状況を推察することもできる。例えば、井筒屋庄兵衛が「おくのほそ道」には深く関わっているようであるが、板木の所有者が寛政版で代わっている。井筒屋は歳旦三つ物(歳旦開に宗匠が高弟ら三名で巻く歳旦発句による三つ物)の刊行から出発し、俳書、とくに蕉門の撰集を積極的に刊行した京都の大書肆である。しかしこの寛政のころ、経営不振に陥り、板木を売りに出したこともある。「おくのほそ道」の板木は諧仙堂浦井に購入された。 「おくのほそ道」には多数の版本が存在するが、版を重ねる過程で本文に変化が見られない。芭蕉紀行文の聖典として尊崇され、遵守され続けたと言われる通り、書肆の熱意、享受する読者がそれを支えてきたのであろう。オリジナルが複数存在することが前提となる複製物の存在、印刷技術が初めてそれを可能にしたのである。 (長沼明子) |

【註】[1]今田洋三、1976、「出版文化の成立」、尾形仂・松田脩・服部幸男・前田愛編『近世の文学』、有斐閣、1976年、28頁。[本文へ戻る][2]長島弘明、1998、「近世文学の特徴」、長島弘明・清登典子編『近世の日本文学』、放送大学教育振興会、1998年、12頁。[本文へ戻る] [3]今田洋三、1993、「江戸の出版文化」、浅野晃・雲英末雄・谷脇理史・原通生・宗政五十緒編『元禄文化の状況』(講座元禄の文学、第5巻)、勉誠社、1973年、214−227頁。[本文へ戻る] [4]西野嘉章、1996、第一部「記載の世界」、西野嘉章編『歴史の文学——記載・活字・活版』、東京大学総合研究博物館、1996年、134頁。[本文へ戻る] [5]語句や技法の定義は中野三敏著『書誌学談義 江戸の板本』(岩波書店、1995年)による。[本文へ戻る] [6]雲英末雄、1980、『元禄版おくのほそ道』解題、雲英末雄『元禄版おくのほそ道』、勉誠社、1980年、121頁−140頁。[本文へ戻る] [7]明和版は元禄版と同じ板木を用い、跋文だけが異なる。それが明和の大火によって焼失したことで、かぶせ彫りされたのが寛政版である。そのため、元禄版と寛政版だけでも板木の相違、版の磨耗という過程を知るには十分であると考え、本稿では明和版を扱わないことにした。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |