10 断層の画像で真贋がわかる

|

先端技術の目覚ましい進歩のおかげで、作品の科学鑑定においても様々な方法が研究開発されている。これまでは専門家の経験的な判断をもとに真贋判定が下されてきた歴史文化財についても、先端機器の応用によってより客観的な判定が可能になる。ここではCTスキャンによるデジタル断層画像から、試料の内部構造と、さらには組み立ての手順が明らかになる。真作とされるものは、陶土が驚くほど肉薄であり、高度な職人技の達成されていたことがわかる。 (西野嘉章+諏訪元+吉田邦夫+丑野毅)

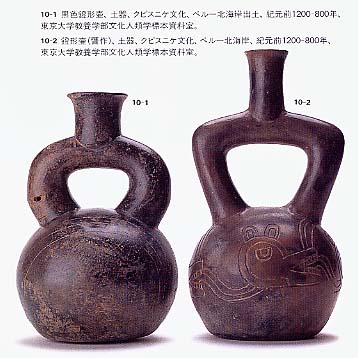

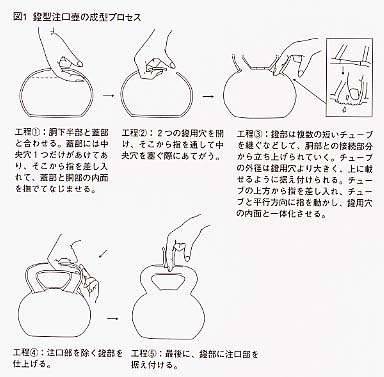

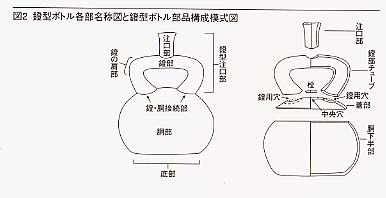

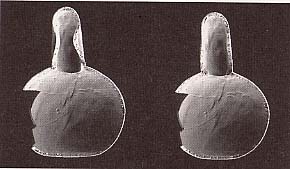

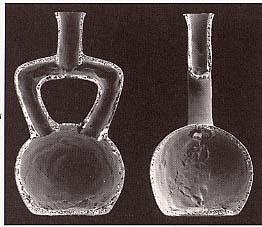

10-1 黒色鐙形壷、黒色研磨鐙(欠損あり) クピスニケ文化、ペルー北海岸出土、高28.7、紀元前1200−800年、東京大学文化人類学標本資料室 器形は外観もまた内観も完璧な左右相称が実現されており、まったく破綻がない。陶土を用いてこれほど肉薄で、しかも硬質な焼き物を古代ペルー人はどのように実現したのだろうか。 10-2 鐙形壷(贋作) 土器、クピスニケ文化、ペルー北海岸、高24.0、径13.0、紀元前1200−800年、製作1980年代、東京大学教養学部文化人類学標本資料室 断層画像から胴部、取っ手部、頸部、底部をそれぞれ型取りで造り、それらを胴部、底部、取っ手部、頸部の順に組み立てていることがわかる。しかし、この方法によると各部の接合部に継ぎ跡が残るし、また各部の厚みにもムラの生じることから、「ホンモノ」がこの方法に拠っていないことが確認される。 10-3 黒色長頚壷(贋作) 土器、クピスニケ文化、ペルー北海岸、高23.5、径16.5、紀元前1200−800年、製作1980年代、東京大学教養学部文化人類学標本資料室 中央アンデス地域に栄えた古代アンデス文明は、黄金製品や織物、土器など様々な工芸品を生み出した。それらは今日ペルーやボリビア、また北米やヨーロッパ諸国などの博物館・個人コレクションに見ることができる。しかしそれらの遺物は、実は学術的な発掘調査ではなく盗掘行為によって世に出たものが多い。そしてその中に、贋作が少なからず紛れている可能性がある。 この地での盗掘の歴史は、遺物を求めた目的によって大きく三時期に分けられる(Sawyer, 1982:20)。第一期というのは16世紀〜19世紀前半、植民地時代から独立後まで及んでいる。この時期には主として先スペイン期の金・銀製品が集められたが、それらを溶かして延べ棒にすることに国家レベルでの関心が寄せられていたのである。第二期は19世紀後半、ヨーロッパや北米の国々の博物館が、考古学上の関心から土器をはじめとするアンデスの遺物を買い求めたことによる。第一期には貴金属という素材自体の価値が重要であったわけだが、第二期以降は工芸品自体に経済的価値が見いだされたため、専門的な盗掘者達がしばしば考古学者を出し抜き、需要を満たすようになった。また贋作が作られ始めたのもこの時期であるが、そのレベルが向上したのは第三期、古代アンデスの工芸品が古美術蒐集家達の間でもてはやされるようになった1950年代以降である。ペルーでは当時の政府が、欧米に文化財を売却することに寛容で、むしろ促進した向きさえあり、そのため1968年前後にはその海外流出はピークに達した。しかし1970年代以降には文化財保護政策が打ち出され、盗掘は下火になった。代わって発展を見せたのが贋作である。量的にも質的にも向上の一途を辿っており、今日では贋作の方が真作以上に取り引きされていてもおかしくない状況であるという(Sonin 1982:1-4)。 古代アンデス文明の研究は、様々な国の数多くの研究者が精力的に進めている。しかし残念ながら今日までの研究状況を見渡すと、盗掘品の氾濫に比べて学術調査が不十分の感がある。出土コンテクストが不明な盗掘品は、考古資料としての価値が大きく失われているのみならず、その真贋すら疑わしいのであり、様式や図像、技術について贋作者以上に鑑定者が精通していない限り、真贋鑑定は不可能である。誤って贋作が真作と認定され、それが展示・出版されてしまえば、真贋鑑定の基準はますます混乱してしまうのである。 本論では、「真と贋のはざま——デュシャンから遺伝子まで」展に出品される三点の土器を取り上げ、それらがどのような手順で粘土から組み立てられたか、その成形のプロセスを比較することで、真贋判定の有力な基準が得られる、という見通しを示す。分析の大きな助けとなるのが、破壊することなしに土器の内面・断面を自在に観察できるX線CTである。 一、三点のボトル形土器古代アンデス文明は時間的にも空間的にも大きな広がりがあり、地域ごと・時期ごとに工芸品に特徴が見られる。例えば中央アンデス北部における形成期の精製土器は一般に、刻線文の多用、高度な光沢磨研などの特徴を持ち、さらに各部のバランスや図像の表現方法などによって、他の時期・地域のものと区別できる。そのような意味では、ここで取り上げる三点のボトル型土器はいずれも、形成期中期(紀元前約1200〜800年)または後期(紀元前約800年〜250年)の土器の外見的特徴を供えている。しかし同様な資料との比較を進めていくと、これら三点全てを真作と見なすことは難しくなる。以下、各個体の特徴を記述しつつ、その真贋を検討していく。10-1は、その注口部の形状が馬具の鐙に似ているということから、鐙形注口壺と呼ばれる器形である。形成期においては中期・後期において多く製作されたが、鐙型注口部や胴部の形状に様々なヴァリエーションが認められ、特に胴部は球形・円筒形などのほか、人物や動物、作物などを立体的に模したものなどもある。この10-1の場合は、鐙部は全体として逆台形、左右ともわずかに2回屈曲する形状で、胴部はほぼ球形、底部はやや突出している。刻線によって文様が描かれており、片面には神話的動物の左向きの横顔と、その口から延びる2本線の帯、反対側の面には3本線から成る帯が虹のようなアーチを描いている。刻線は焼成前、乾燥がすすんだ器面に細く鋭い施文具でひっかいたような、幅0.5ミリほどの細く浅い線である。器面全体が高度に磨研され、金属的な光沢を放つ。 10-2も鐙形注口壺である。胴部には動物の右向きの横顔が等間隔に4つ彫り込まれ、3本線から成る帯が互いの口中から延び、右隣の横顔の下方に連なる。また2つの顔の鼻先同士を結ぶ帯によって、4つの顔はさらに2組に分けられている。胴部は球形で平底、鐙部は逆台形を呈する。また刻線を引くのに使用した施文具は先端が鈍く、やや太いものであり、刻線の幅は約2ミリと太く、その断面はU字型を呈している。 真正性に関して言うと、この10-2はやや疑わしいと言わざるを得ない。10-1の説明において述べた通り、逆台形の鐙部と神話的動物の横顔の図像という組み合わせは多く、横顔が等間隔に4つ配置される事例も複数知られている。しかしこの10-2の場合、横顔の表現に問題がある。このような事例では10-1のように、全体的に角張った形状に描かれることが一般的であり、10-2のような丸みを帯びた横顔はあまりにも異例である。また刻線について言えば、通例は10-1のような細く浅い線が用いられるのであり、このような太い刻線は、図像のモティーフ・器形との組み合わせで考えると、強い違和感を与える。以上のことを総合すると、贋作の可能性が高い。 第三点目10-3は、鐙形注口壺よりもシンプルな円筒状の注口部を持つ、長頸壺と呼ばれる器形である。この個体の場合は胴部が球形に近く、底部がやや突出している。厚さ約5ミリの板状の装飾と、渦巻き形の装飾が器面に貼り付けられている。また幅約2ミリ、断面がU字形の浅い刻線が胴部全体に施されている。 形状に限って見るならば、これと類似した土器は他にも例がある。あるものはペルー北海岸ヘケテペケ河谷出土とされ(Lapiner 1976: fig36)、ジャガー的動物の横顔を上向きにした装飾が胴部全体に施されている。同じくヘケテペケ河谷のテンブラデーラ出土とされている別の個体(Alva 1986: Fig.63a,b)も、上向きの横顔という同様の意匠を持っている。この地域では1960年代に盗掘が進み、焼成後顔料充填(ポストコクション)と呼ばれる技法を施したボトル型土器の一群が多く掘り出された。これは焼成済みの器面に赤や白、黄色などの顔料を塗りつける技法である。またそれらはしばしば板状の装飾を持ち、太く鋭い施文具で切り込んだような刻線を特徴とする。刻線の断面はV字形で深く、両側に押し出された粘土が盛り上がる。それらの土器は地名を取ってテンブラデーラ様式と呼ばれることもあり(Burger 1992:98)、上記2個体はいずれもそのような特徴を供えた事例である。 それらと比較すると、10-3は形状においては類似性を見せるが、焼成後顔料充填が見られず、また刻線の特徴も異なる。総合的に考えて、10-3は贋作と見るべきであろう。形成期のボトル型土器の贋作に、形状はほぼ完全にオリジナルをコピーしているが、オリジナルが赤・白二色で彩色されているのに対し、黒一色で仕上げた例がある。これは有名な文献に掲載された白黒写真を参考にしたためか、もしくは色を変えることで個性を主張しようとしたためと見られている(Sonin 前掲:7)。10-3の生まれた経緯もおそらくそれと似たものであったと思われる。片側の板状装飾に動物の横顔があることや、渦巻きに伴う円形の刻線文など共通点が多いことから、上記の二例のうち特に前者の土器が、10-3の直接の手本とされている可能性が高い。この土器は1976年刊行の有名な写真集「南アメリカの先コロンブス期芸術」(Lapiner 前掲)の表紙まで飾っており、そのような写真集が贋作作りの参考にされていたことは十分に考えられる。写真集の図版はカラーだが、製作者は自らの手腕を鑑みて、彩色まで再現することは諦めたのかもしれない。また胴部に表現された横顔であるが、10-3では上目遣いの目に当たる部分に瞳がなく、単なる三日月型の区画になってしまっている。また渦巻き型の装飾は元々、まくれ上がった上唇を表現しており、そこに歯と牙が並んでいるのであるが、いずれも本来の形を失っている。これはオリジナルの持つ意匠をよく理解せぬまま、製作者が独自の解釈を加えたものと考えられよう。 以上のようにアンデスの土器は、他の事例との比較からある程度真贋の判断が可能である。しかし形成期の土器には、10-1のように類例が数多く存在するものもあるが、一方で一点限りの強烈な個性を見せる個体も存在するのである。このことは他の時期と比べると、形成期の土器の大きな特徴であると言って良い。そのため、上記のように様々な属性の組み合わせから真贋を判断するという方法は、個性的な土器を正しく鑑定することを妨げる恐れがある。より普遍的・客観的な真贋判断の基準を設けることはできないであろうか。 形成期の土器には一点一点の個性が強い事例があると述べたが、このことは製作技法と関連している。形成期より後の時代、北海岸においては割型を用いてボトル型土器を作ることが多くなっていく。これはボトルの形状の凹凸を逆に写し取った型を用意し、その内側に粘土を均質に盛りつけて、左右から挟み込んだ後に型をはずし、中空の容器を形作る技術である。この技術を用いると同形の土器を複数作ることができ、実際に地方発展期モチェ以降では、同じ型から作られたと見られる土器が複数確認されている。これはおそらく国家的統合の高まりに伴い、土器や工房の管理が重要になっていったことを示しているのであろう。これに対して形成期の土器には、左右から挟み込んで中空の容器を作ったとされる事例はなく、また割型自体の発見例もない。それではどのような方法が採られていたのか次節で概観しよう。 二、形成期ボトル形土器の成形プロセスボトル型土器を成形するにあたっての、素材の粘土を加工して部品を作り、いくつかの工程を経て組み立てていく過程を、ここでは成形プロセスと表現する。一般にボトル型土器は小振りであることから、内面を指や整形具で均す際に自由が利かず、平滑化が徹底されないため、しばしば成形時の痕跡が残る。そのような土器の内面成形痕を肉眼と指で観察するという、直接的で簡便な方法によって、成形プロセスが再現できることがある。ただしそのためには、内部が見える程度に破損し、かつ完形に近い資料が必要になる。そのような条件を満たす資料としては、山地の遺跡の埋葬・埋納遺構から出土した土器が適している。埋土や施設の崩落など周囲からの圧力によって押し潰されている例が多く、それらは接合すればほぼ完形品に近いものになるからである。海岸部の墓地遺跡のほうがボトル型土器の発見事例は多く、完形品の数も圧倒的に勝るが、砂地に埋もれていたため全く破損していないものも数多くあり、分析対象になりにくい。またそもそも海岸部の資料は、発掘よりも盗掘によって世に出たものが多く、贋作が混ざっていても明確に指摘できないことから、議論するための条件を必ずしも十分に備えているとは言えない。そこで山地の発掘資料を中心にして進めることにする。山地の神殿遺跡チャビン・デ・ワンタルの埋納遺構、オフレンダス(奉納)回廊からはボトル型土器を含む多量の土器が出土しており、接合されたボトル型土器の観察からその部品構成が記述され(Lumbreras 前掲)、成形プロセスの復元が試みられた(鶴見、2000)。図1は10-1と類似性の高いラクA様式の鐙型注口壺を例に取り、成形プロセスを図解したものである。なお土器の各部位、各部品の名称については図2を参照されたい。

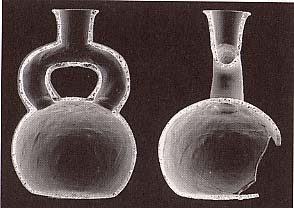

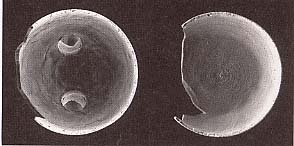

観察する上で、特に次のような3箇所の情報が重要である。一点目は塞がれた中央穴の内面である。この資料の場合、この部分が滑らかに均されていた。これは穴に栓をして塞ぐ際に、栓の内面に指をあてがっていたことを示しており、そのためには鐙用穴から指を差し込んだと考えざるを得ない。すなわち中央穴が塞がれた(工程②)のは、鐙用穴がまだ開いていた時点、すなわち鐙部と胴部が接続(工程③)されるより前であるということになる。二点目は鐙部と胴部の接続部内面であるが、鐙部チューブの外径が鐙用穴の径より大きいこと、またチューブと平行方向に内面が均されていることが観察された。胴下半部というのは底部まで一体となった単一の部品であるため、下方から指を差し入れることはこの時点ではすでに不可能となっている。そのため指は上方からチューブに差し込まれたのであり、鐙部は胴部と繋がる部分から(工程③)、数段階に分けて(工程④)少しずつ立ち上げられていったと判断できる。三点目は鐙部のチューブの内面であるが、極端な凹凸がないことから、やはり指で均されている(工程④)と見られる。そのため注口部の取り付け穴はまず指を通すために用いられ、最後に注口部が取り付けられた(工程⑤)、と考えざるを得ない。 このように、ボトル型土器内面の成形痕はその製作プロセスを突き止める大きな手がかりとなる。以上と同様な成形痕は、中央アンデス北部の複数の遺跡からの出土品に認められるため(鶴見 前掲:58-61)、形成期の鐙型ボトル成形技術の一つの規範と考えることができる。後に塞いでしまうような穴を設けるという、手のこんだ作り方がなぜ採用されているのであろうか。中央穴の見られる個体を概観すると、胴部形状が球形、円筒形、回転楕円体、算盤玉形などに偏っており、それらは特に上方から見て円形を呈する形状、また細かな凹凸を持たない形状であるといえる。逆に複雑な凹凸を持つ個体は、より細かい部品を張り合わせて成形する事例があるので(Elera.1998:211-212)、あくまで上記のような胴部形状に適した成形技術であったと考えるべきである。これらの土器の胴部内面にはしばしば、棒状の物体でつついたと思われる窪みが見られ、上方、おそらくは中央穴を通して器壁の歪みを修正したものと考えられる。また中央穴から息を吹き込んで全体を均等に膨らませる、という工程もあったかもしれない。中央穴は必ずしも胴部の頂点にはなく、時にかなり外れて位置する資料もあるが、このことは以下のように説明できよう。底部から器壁を立ち上げていく際、必ずしも水平に粘土を積み上げて行かれるとは限らず、途中で傾いてしまう場合がある。しかし傾いたまま胴下半部を成形し、一旦蓋部で閉じてしまってから、改めて鐙用穴を適切な位置に開けることで、最終的に整った胴部形状を得ることができる。このため元々蓋部の中央にある中央穴は、胴部頂点を外れるのである。このように、均整のとれた形状を達成するために、上記のような成形プロセスが取られたものと考えられる。中央穴の存在は完成後には外見上伺い知ることができないので、同様な成形痕を持つ個体が広く分布するということは、それらは外見的な模倣ではなく、製作者集団の間で製作技術に関する知識のやりとりが行われていたことを示す。裏を返せば、外見的な模倣に徹する者は、このような方法に思い至らない可能性がある。 ここで真贋の議論に戻ろう。前段にて外見上の特徴から真作と判断した10-1は、胴部の下半分に大きな欠損があり、内面も観察できる資料である。鐙用穴は蓋部の外周を切るように設けられており、蓋部の取り付け後に開けられた穴であることは明白である。また二つの鐙用穴の中間に中央穴の痕跡がある。中央穴の部分は非常によく均され、ややくぼんだ形状を呈している。また胴部中程には、へら状の工具で突いた痕がほぼ水平に並んでいる。上半部は蓋部が中央穴を利用して取り付けられた後、鐙用の穴から指を刺し込んで中央穴を塞いでいる。次いで三分割された鐙のチューブを、一段ずつ指を中に入れて接合しながら組み立てている。以上のことは、胎土に付けられている成形痕をたどることで確認することができた。部品の構成や成形プロセスにおいて、上述の事例と全く同じであり、このような内面の観察結果からもこの個体の真正性が裏付けられよう。 このように特定の胴部形状を持つ個体に関しては、内面の観察から真贋の判断基準が得られる場合がある。問題なのは、このような分析をするには上述の通り、適度に破損、かつ完形に近い資料でなくてはならず、分析結果を蓄積することが困難である点である。この問題を抜本的に解決するのが、次節で紹介するX線CTを利用した分析である。 三、X線CTによる非破壊分析使用機器と方法について若干の説明を加え、次いで実際の資料に関して行った観察結果を示すことにする。今回は、本館のマイクロフォーカスX線CT装置を用いて連続断面画像を作製し、それらをもとに三次元形状を再現し、自在に、断面ないし外から察できない内面部の表面形状を観察した。この種のX線CT装置は、10ミクロン未満の微細なX線源をもつため、高解像度の入力画像が得られる。従来は産業用CT装置として、部品検査などのために開発されたものである。医療用CT装置と異なり、標本を回転しながら、固定されたイメージインテンシファイア・カメラ系によってX線吸収像を入力する。 断層撮影時には、X線吸収像を一定間隔でカメラ信号として入力する。今回は、2分間にわたり、合計9000ビューのX線像を得、それらから各断面画像を再構築した。一断面の厚さは380ミクロンに設定し、1回の撮影で、同時に連続21枚の断面画像を作製した。次に、ステージごと、標本を上下方向にその分だけずらし、次の連続21枚を撮影した。この過程を繰り返すことにより、土器の全高にわたる合計600から700枚以上の連続断面画像を、各土器標本について作成した。 各断面画像のピクセルサイズは、380ミクロンと設定し、スライス厚さ・間隔と同じにした。従ってこのデータセットでは、三次元ボリュームデータとして取り扱う場合、380ミクロンボクセルが基本となる。三次元ボリューム表示では、空気と土器のCT値の中間値を閾値として、土器の表面形状を可視化した。 図3‐5は、10-1をCTスキャンし、様々な平面で切った図である。図3は鐙の輪に対し平行に、垂直方向に切ったところである。まず鐙部であるが、左右それぞれ3本の短いチューブを継ぎ足していることがわかる。さらにその上に注口部が差し込まれ、内面を均されている。図4は、鐙部を軸と直交させて位置をずらしながら2ヶ所で切りとった図であり、図5は水平方向にカットし、上方を見上げた図である。以上の図を総合してみると、中央穴を塞いだ後の窪みや、指で押さえた際の凹凸が認識できる。欠損部分から観察した通りの形状が確認できたわけであり、X線CTによる形状把握は実用的なレベルでの正確さを達成していると言えよう。

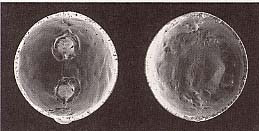

それでは次に、欠損箇所のない個体の観察に移る。図6‐8は10-2をX線CTにかけ、様々な平面で切った写真である。図6は鐙の輪と平行方向と直交方向に垂直、図7は、鐙部を軸と直交させ位置をずらして2ヶ所で切りとっている。図8は胴部を水平方向に切ってそれぞれ上方、下方を覗き込んだ写真である。胴部内面にはっきりと左右の部品を張り合わせた合わせ目が観察できるので、型によって成形されたことはまず疑いない。底部は合わせ目がなく平坦であることから、胴部左右部品とは独立した円盤状部品であったことがわかる。それぞれの部品は内面においてよくなじまされており、特に鐙用穴より下方、底部との接続部にかけては、軟らかい粘土を指先でなでつけたような痕跡がある。この工程はおそらく、鐙用穴を開けた後で指を差し込み、なされたものである。逆に鐙用穴の中間は指の自由が利かないためか、よく均されていない。図3は鐙の輪に対し平行方向に垂直に切ったところで、鐙部のチューブがそのままの外径で胴部内部に突き出ているのが観察できる。このことから鐙用穴は、チューブ外径よりもやや大きな穴であったことがわかる。また注口部も鐙部に切り込みを入れ、そのまま突き立てている。図5は鐙部のチューブを断ち切るように垂直方向に切った様子で、よく均されていない合わせ目が観察できる。このことから鐙部もまた、輪に平行方向に2つの部品を張り合わせたものとわかる。

以上のように、10-2の成形には型の技術が多用されていることがわかる。指が入りやすい注口部は、内面がよく均されていて比較的均質だが、実際に指で触れてみるとわずかな窪みが垂直方向に走っており、やはり型による製作と見て良いだろう。 次に長頸壺10-3の事例が図9‐10である。垂直方向に切った図9、胴部を水平方向に切って上方・下方を覗いた図10から、内面にやはり垂直方向の合わせ目があり、左右の部品が合わされたことがわかる。胴部外面の板状装飾は、ちょうどこの合わせ目を隠すように貼り付けられていることがわかる。X線の持つ性質から、この板状装飾のような突起が干渉して胴部の内部の形状把握に影響を与えることがある。そのせいで突起物の裏側があたかも合わせ目であるかのように見せかけているのではないか、という疑いを持つ必要があるが、この事例の場合はそのような心配はないようである。なぜなら板状装飾は注口部より約5ミリから1.5センチメートル下までしか施されていないが、内面の合わせ目と見られる線は注口部の付け根まで達しているからである。なお渦巻き型の貼り付け文も、断面の観察から胴部との合わせ目が観察できる。次に底部であるが、合わせ目がここまでは延びておらず、やはり円盤状の部品であったことがわかる。胴部の左右部品や底部との合わせ目を均すには、注口部取り付け用の穴から指および先端が丸味を持つ成形具を差し込んだのであろう。胴部内面を均したあと、その穴に注口部のチューブを直接差し込んでいる。このチューブは特に型による成形とする根拠はなく、粘土板を巻いたものかも知れない。しかしながら、主体的には胴部の状態をみてもわかるとおり、型による成形が行われたことは確実であろう。 このように10-2と10-3の場合、型を使ったとみられる痕跡が確認された。形成期に割型の技法は存在しないという前提に立てば、これら2個体は外面のみならず内面からも、贋作の可能性が指摘できるということになる。 四、贋作問題における成形プロセス研究の今後以上、X線CTを利用することで、形成期のボトル型土器の真贋を見分ける一つの普遍的・客観的基準、すなわち型の使用の有無を含む土器内部の構造を非破壊で突き止める方法を示した。今回贋作と判断した10-2と10-3は、確かに型による部品の貼り合わせではあるが、それが地方発展期以降のような割型、すなわち左右から型で挟み込む成型方法であったという確証はない。すなわち半球状の型を2回使い、型から取りだした部品を接ぎ合わせた可能性も否定できないのである。ただし問題なのは、いずれにしても形成期の真正なボトル型土器において、型による成形方法が今日まで確認された事例がない、ということである。今後この方法をより確実なものにするためにまず、盗掘品ではなく発掘によって得られた資料の分析事例を蓄積し、型の不使用という前提をチェックする必要がある。この前提が確かなものとなれば、現在出回っている贋作の多くを指摘できるのではないだろうか。このように精度の高いX線CTは、維持管理もまた高度の知識と技術が要求されることから大規模な導入はまだ難しいと思われるが、より簡便なX線写真撮影を利用するという手段もある。X線写真では、内面の凹凸をX線CTほど把握することはできないが、部品の構成は判断できる(Elera 前掲)。成形プロセスを復元するほどの内面情報は必ずしも望めないが、少なくとも型で作られた贋作は指摘できるであろう。また今回観察した10-2においては、水平方向の胴部断面がわずかにラグビーボール形をしており、突出部は外面を肉眼と手で観察しても認識できるものである。この突出は型の合わせ目と一致しており、簡便ながら型の使用を推測できる指標として、他の贋作にもある程度応用可能であろう。 割型による成形は高度な熟練を要せず、そのため地方発展期モチェ社会においては、専業的な土器製作者以外も土器製作に従事した、という見解がある(Donnan.1992.:120-122)。今回の2つの贋作はどちらかといえば稚拙、すなわち真正の土器の知識が不十分なまま作られた贋作であり、型に頼っていることもまた製作者の技量の限界を示しているように思われる。しかし形成期の土器を知り尽くした贋作者がいれば、中央穴を用いた成形プロセスを用いるかもしれない。真贋判定はまさに贋作者と鑑定者の知識の競い合いであり、判定基準と方法をさらに模索していく必要がある。 (鶴見英成+丑野毅+諏訪元+吉田邦夫) 【文献】 Alva, W., 1986. Fruhe Keramik aus dem Jequetepeque-Tal,Nordperu / Ceramica Temprana en el valle de Jequetepeque,Norte del Peru. Munchen: Marerialien zur Allegemeinen und Vergleichenden Archaologie, Band 32. Burger, R.L., 1992. Chavin and The Origins of Andean Civilization. London: Thames and Hudson Ltd. Donnan, C.B., 1992. Ceramics of Ancient Peru. Los Angeles: Fowler Museum of Cultural History, University of California. Elera, C.G., 1998. The Puemape Siteand the Cupisnique Culture: A Case Study on the Origins and Development of Complex Society in the Central Andes, Peru. Ph.D.Diddertation, University of Calgary. Lapiner, A., 1976. Pre-Columbian Art of South America. New York: Harry N. Adams Inc.. Lumbreras, L.G., 1993. Chavin de Huantar: Excavaciones en la Galeria de las Ofrendas. Mainz: Marerialien zur Allegemeinen und Vergleichenden Archaologie, Band 51. Sawyer, A.R., 1982. The Falsification of Ancient Peruvian Slip-decorated Ceramics. In: E.H.Boone(ed. by), Falsifications and Misreconstructions of Pre-Columbian Art, Dumbarton Oaks, pp.19-36. Sonin, R., 1982. The Art Historian's Dilemma: With Remarks Upon the State of Art Falsification in the Central and North Andean Regions. In: E.H.Boone(ed. by), Falsifications and Misreconstructions of Pre-Columbian Art, Dumbarton Oaks, pp.1-18. 鶴見英成、2000、「中央アンデス形成期における鐙型ボトル成形プロセス」、『古代アメリカ』、第3号、53〜66頁。

10-4 人物象形鐙形壺(贋作) 土器、モチェ文化、ペルー北海岸、高22.0、幅13.0、紀元後1−800年、東京大学教養学部文化人類学標本資料室 外国人観光客のために量産されている贋作。

10-5 彩色壺(贋作) 土器、チャンカイ文化(?)、ペルー中央海岸、高15.0、径16.0、紀元後1200−1450年、東京大学教養学部文化人類学標本資料室 外国人観光客のために量産されている贋作。

10-6 広口長頚壷(贋作) 土器、チャンカイ文化、ペルー中央海岸、高14.0、径10.0、紀元後1200−1450年、東京大学教養学部文化人類学標本資料室 外国人観光客のために量産されている贋作。

10-7 黒色小型壺(贋作) 土器、チムー文化、ペルー北海岸、高11.0、径15.0、紀元後1200−1450年、東京大学教養学部文化人類学標本資料室 外国人観光客のために量産されている贋作。 10-8 セノン・ガレゴス制作、壷(レプリカ) 土器、ナスカ文化、ペルー南海岸、高12.0、径10.5、紀元前100−紀元後600年、1999年、個人蔵 1998年と99年の2度にわたり筆者はペルー南海岸ナスカで古代の土器の復元研究を行っている2人の土器職人を訪れる機会を得た。土器職人と言っても彼らが現在の生活で使うものを作っているわけではない。古代ナスカの土器を模倣した土器を作っているのだ。ナスカというと世界遺産の指定を受けた地上絵で知られるナスカでは、色鮮やかな土器や織物の考古遺物が有名である。20世紀初めに本格的発掘が始まり、出土した遺物の知名度が高くなるにつれ、収集家達による所有欲も芽生えた。こうした収集家達を目当てにワッケーロ(huaquero)と呼ばれる盗掘者が土器や織物を売り捌く状況も見られ、売る側が本物以外にもニセモノを持ち込んでいたようである。 2人の職人は文化庁の許可を得て古代ナスカの土器を研究し、レプリカを作っている。セノン・ガレゴスは本業が学校の美術の先生。もう一人のアルベルト・セグーラは、レプリカ製作過程を観光客や研究者に見せることで生計を立てている。彼らは古代の土器製法を実験的に復元してみせることで、考古学研究に寄与したいと考えている。セノン・ガレゴスの一家には美術関係の仕事に携わる者が多い。フィレンツェで陶器作りを学び、ペルー国内のコンクールでの優勝経験もある。レプリカ作りは本人と兄弟、甥など、男性の仕事である。それぞれが成形から絵付け、焼成まで一通りの作業をこなす。セノンは美術教育のなかで、ナスカ土器に関して教えることもある。それらの製法や図像に関してまとめたものを持っている。もう一人の職人アルベルトは土器作りに重点をおいている。 製作方法は2人ともほぼ同じであるが、窯の形や顔料の選択に違いが見られる。どちらの職人も、まず雲母、貝殻、砂等を混和剤としてくわえた粘土を捏ね、土器の底部から作り始める[1]。古代アンデスは轆轤を使わなかったといわれる。ナスカの場合も基本的に型取りを行われなかったとされるが、実際には皿のようなものを使って粘土を成形し、底としている[写真1、2]。つぎに土器の側壁にあたる部分を作るが、この過程では粘土を細長く伸ばし、それを螺旋状に積み上げるコイリングという方法がとられる。これは双注口土器、深皿の場合も同じである[2]。双注口土器の場合、上部の粘土を伸ばし、口が閉じられると別に作っておいた注口部分を取り付ける。セノンの場合、この作業の前に土器全体の形を整えるため、上部の隙間から風船を膨らますようにして空気を吹き込む。すると土器全体の形が一層整った球形になる。

ひと通り成形が終わると、どちらも表面を磨いて余計な粘土をこすり落とす。これには河原などで拾ってきた滑らかな石を使う。これに鼻の脂をつけて磨くとさらに効果が出る。ワランゴ(huarango)という木でできた道具が使われることもある。ナスカは乾燥性気候の地域にあるため、作業は手早く行わねばならない。30分から1時間ほど乾燥させたあと絵付けがなされるが、それに先立ち土器全体に白いスリップがかけられる[3]。これは器の地色になり、と同時に強度を高める効果もある[4]。この作業の後、さらに30分くらい日陰で土器を乾かす。つぎは細筆による絵付けである[写真3]。ナスカに先行するパラカスの土器では、焼成後に色付けが行われるため樹脂が塗られているが、ナスカ土器の場合には鉱物顔料が使われる。また、ナスカ期に染色に使われたコチニール[5]は、焼成の際の高い温度で焼けてしまうため、絵付けに向かない。使われるのは8色から11色である。セノンはヘマタイト(赤・紫)、石灰岩(黄色)、マンガン(黒)、白雲母(銀色がかった白)、白い粘土(白)等を基調色とし、ピンク色には赤と白、茶色には黒と紫をそれぞれ混ぜ合わせる。セグーラの方もほぼ同様であるが、赤色には酸化鉄を、白色には長石を使う。白色には山地で採取されるカオリンが使われることもあるようだが、乾燥気候のナスカでは貴重な素材である。

さて絵付けの方であるが、筆者が観察したのは神格(Mythical Creature)と呼ばれる複雑な図像の例である。どちらの職人も神格の顔上部の冠から描き始め、眼を描き、口にあるマスクや顔周り、顔の横についている蛇のような吹流し部分、体を順に描く。図像の研究はかなり進んでおり、古式に倣うものではあるが、微妙な感覚の違いはうち消し難い。ナスカの図像は太い輪郭線が特徴の一つでもあるが、輪郭線は色のはみ出しなどを隠す理由からべた塗りで図像が描かれた後に引かれる。本物と贋物を見分ける際の指標の一つは輪郭線である。本物のそれが滑らかなのに対し、贋物の場合には輪郭線がかすれたり、二度書きが見られるという。贋物を見分けるポイントは、セノンによると、表面の磨き(艶)、全体的な色彩の調和の感じ(アンタラと呼ばれるパンフルートのような楽器に関しては)音を出す部分の穴の均一さ、音色などである。また器物自体の重みも判断基準となる。ただ、セノンのようなベテランの職人でも本物を見極めるのは難しいという。 筆者が彼らのところで作業過程を見せてもらうまでは、一番大変な作業は絵付けであると考えていた。しかし、この考えは実際に作業を見ることで裏切られた。もっとも時間をかけ、気を遣って行われるのは焼成だったのである。セノンもセグーラも土器を焼くのは20日から25日ごとで、1回につき50個前後である。セノンの窯はレンガと粘土で築かれ、1メートルほどの高さを持つ。下に薪や炭をくべるところがあり、真中ほどに火の加減を見る窓があって、上部は蓋をするにしても煙が逃げるような形である。薪にはサンザシが使われるが、ワランゴの木がもっとも良い。炭や薪が直に土器に触れることはない。薪をくべたり、炭を入れる部分の上に、簡単ではあるが網等の区切りが設けられ、その上に土器片等が下敷きされているからである。さらに土器を積み上げ、炭を上に積む。この炭はセノンの場合、約3キロである。最適な焼成温度はセノンが700度から900度、セグーラの方は750度から1000度である。セグーラの窯は鉄でできている。上部のロートとをひっくり返したようなかたちをした蓋はブリキである。蓋の部分も含めると高さは3メートル近くになる。蓋は6、7回でダメになってしまうので、新しくする。これもやはり専門の業者に頼んで改良を加えるそうである。ただ、セノンの窯に比べて火力が弱いせいもあって、焼成には5時間から6時間が費やされる。焼成前と焼成後で色の変化はあまりないが、セノンによると、黄色が黒化することもあるという。ほんの一部のレプリカ土器について、焼成の前と後の色をマンセル表示の土色帖で比べたところ、5YR5/6が同色相6/6になり、7.5R3/3が同色相3/4になるという変化が認められた。職人達は研究に研究を重ねているのだから、当たり前と言えば当たり前なのだが、筆者が博物館で本物の土器を観察した時にもこれらの焼成後と同じ色は存在した。そこで、古代ナスカの土器職人が焼成前後の色の変化を何らかの目的で意識的に行っていたと思うかと尋ねたところ、2人とも即座に首肯した。本当のところは分からないが、それだけ両者とも焼成に気を使っているということなのであろう。数時間の焼成が終わると、さらに数時間を置いて土器が窯から出される。すぐに取り出さないのは、温度変化で土器が割れるのを防ぐためである。 彼らの手になるレプリカには底部や端部に署名がある。「レプリカ」であることの証明であるが、職人としての誇りもそこに込められているのである。 (辻佳子) |

【註】[1]土器の強度を高めたり、焼成の際に粘土に含まれる水分をスムーズに蒸発させて、収縮を最小限に押さえる。[本文へ戻る][2]球形の胴部の上部に2本の注口がつき、把手がその間を橋渡しする形。[本文へ戻る] [3]日本語では泥しょうと呼ばれるもの。鉱物顔料を水で溶く。[本文へ戻る] [4]火を入れる(薪をくべる)ところ以外に、空気の逃げ道を作って焼く方法を酸化焼成というが、この方法だと多孔性を持つ粘土の表面に(焼成で)プツプツとした穴があく。これにより土器が脆弱になるのを予防するためにスリップが使われる。[本文へ戻る] [5]サボテンにつくエンジ虫。濃い赤の染料が採れる。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |