昆虫界の真と贋——擬態

|

小西泰正 生活文化史家 |

似て非なるものの呼び方動植物、とりわけ昆虫は多様性に富んでいるから、姿形が似かよっている種類が多い。この「似て非なるもの」(目(もく)、科、種などのランクがある)を和名(標準和名)で表記する言葉として、接尾語にはモドキとダマシ、接頭語にはニセがある。これらを邦産科名の数で示すと、モドキは25、ダマシは14、ニセは9である[1]。漢字で書くと、○○モドキは擬○○、○○ダマシは偽○○、ニセ○○は○○となる[2]。 ところで、これらのモドキ、ダマシ、ニセの使い分けに法則性は認められない。ただ成虫の外形が、あるモデルのものに一見似ているものに対して、適宜名付けたものである。その発案者は初期の昆虫学者松村松年(1872−1960)である。この様式が定着し、わが国昆虫分類学の進展につれて、他の研究者によっても科などの新和名がつけられるようになった。科の和名は原則として種の和名の後半部分となる。 このような次第で、昆虫の和名の真と贋の関係は、どれが基準(真)かというのは、きわめて恣意的なものであるといってよい。それで、これらの接頭語や接尾語は、以下に述べる「擬態」のような生物学的な意味は(原則として)もっていない。なお、目(もく)名ではシロアリモドキ目があり、種名ではアゲハモドキ(ヤガ科)やオサムシモドキ(科)などが科名に関係のない和名の少数派である。 擬態の種類「擬態」という言葉には、一般用語と生物学用語としての語義がある。前者について『広辞苑』には「あるもののさまに似せること」とあり、後者について『岩波生物学辞典』には「動物が他の動植物体や無生物体に似た色彩や形あるいは姿勢をもつことを古くから擬態と呼んできたが、互いに逆の効果をもつ二つの場合が考えられる。一つはシャクトリムシが小枝に似るように目立たなくなるもので、これを隠蔽的擬態または模倣(mimesis)という。もう一つはアブがハチに似た目立つ色彩をもつことによって捕食者をあざむくと考えられるような場合であって、これを標識的擬態または単に擬態(mimicry)という」とある。ここでは、昆虫の標識的擬態(つまり狭義の擬態)に限定して述べることにしたい。 ちなみに、擬態という語は広義に使われることがあるため、古くイギリスのD・シャープ(1899年)は擬態(mimicry)はしばしば「不適当かつ不正確に使われる、最も不運な言葉」であると批判した[3]。また、日高敏隆(1970年)も、日本では擬態(mimicry)と模倣(mimesis)の用語を「ごちゃまぜにしたまま、情報化時代に突入してしまった」と指摘している[4]。 このような問題点について、単行本ではイギリスのH・B・コット(1940年)[5]やドイツのW・ヴィックラー(1968年)[6]の著書などでよく整理されていると思われる。 擬態の研究史イギリスのH・W・ベイツ(1825−1892)は昆虫(チョウ)の擬態現象の最初の発見者である[図1][7]。彼はアマゾン川流域に動物(昆虫主体)の標本採集のため滞在(1848−1859年)中に、ドクチョウ類(有毒)とシロチョウ類(無毒)の外見上の類似性を発見し、その擬態現象について帰国後に発表した(1862年)[8]。チョウの天敵である鳥類は、ついばんだ経験で知った有毒種や不味種によく似たチョウ(無毒)を有毒(不味)種と誤認して敬遠するようになるのである。それで、このような現象をベイツ型擬態(Batesian mimicry)と呼んでいる。

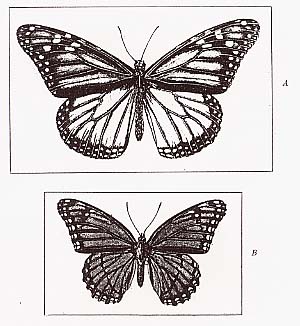

ちなみに、L・バーバー(1980年)によると、イギリスの地質学者C・ライエル(1797−1875)が天文学者J・W・ハーシェルに宛てた手紙(1836年)のなかで、W・ベイツよりも早く擬態の原理の概要を論じているという[9]。 前記したベイツ型擬態では、有害な「ほんもの」(真)をモデル、これを真似た「にせもの」(贋)を擬態者(mimic)と呼んでいる。これら両者間の分類上の関係は、同じ科でも種が異なる場合、科が異なる場合、ときには目(もく)が異なる場合まである。いずれの場合でも、生息域が同じでないと擬態者の「目的」は達せられないことになる。一般にモデルの個体数のほうが擬態者よりも多い。チョウの擬態例は熱帯や亜熱帯に多くみられる。 ベイツのチョウの擬態に関する論文は、C・ダーウィンにも称賛されて生物進化の自然選択説の補強に採用された。またアマゾン旅行以来の盟友A・R・ウォレスも賛同して引用するとともに、みずからもマレー諸島のアゲハチョウ類で観察している。また、北アメリカのウォルシュら(1869年)[10]は、オオカバマダラ(モデル)とマダラマネシイチモンジの擬態[図2]を報告した。

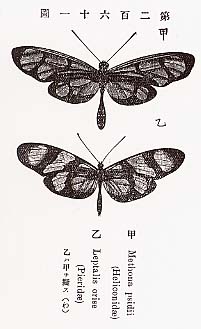

このように、擬態現象に対する関心が強まるなか、ブラジル在住のドイツ人F・ミュラー(1822−1897)は、マダラチョウ類やトンボマダラ類のように、味のまずいグループの姿形や動作が類似していると、それぞれ不味な集団として食虫性鳥類に記憶され、捕食される確率が低くなるという新しい擬態論を提唱した(1879年)[11]。これはミュラー型擬態(Mullerian mimicry)と呼ばれている。このタイプには、黒と茶色のしま模様の胴体を共通してもつスズメバチ類なども入る。ただし、この場合はグループ(科)全体が刺針をもち有毒であり、特定のモデルが存在しないから、厳密にいえば標識的擬態ではないとする異論がある。また、ベイツ型擬態との区別が明確でないケースがみられるという批判もある。 ともあれ、昆虫の狭義の擬態は以上二つの型に大別するのが定説になっている。そのほかカマキリなどの攻撃擬態(ペッカム型擬態)もあるが、ここでは触れない。 ちなみに、19世紀後半には擬態に関する研究が各地で活発に行われ、発表されるようになった。また、チョウの擬態の研究により、従来の分類学上の近藤や混乱などが、よく整理されるような場合もあった。 擬態の研究の進展にともない、それらを体系化した本も書かれてきた。たとえば、イギリスのE・B・ポウルトン『動物の色彩——その意義と効用』(1890年)[12]、H・B・コット『動物の適応色』(1940年)[13]、W・ヴィックラー『植物と動物における擬態』(1968年)[14]などがある。ヴィックラーについては別題で邦訳され広く読まれている[15]。この本は擬態について広い視野で書かれており、色彩だけではなく、行動における類似性についても論じており参考になる。 日本における擬態の初期教育と普及東京大学理学部生物学科の第一回卒業生(1881年)、岩川友太郎(1855−1933)[16]は、『生物学語彙』(1884年)[17]を著した。これは日本最初の生物学英和対訳辞典である。そのなかに「mimetic 模做(ママ)性ヲ有ス」「mimicry 模做(ママ)性」の語がある。この「做(さ)」(なす、なる。作の俗字)は、倣(ほう)または傚(こう)(いずれも、まねるの意)のことではなかろうか。 岩川の卒業一年後(1882年)、東大理学部動物学教授に就任した箕作佳吉(1857−1909)[18]が講義用に使用したと思われる昆虫標本のなかに、チョウの擬態例を集めた一箱がある(東京大学総合研究博物館蔵)[19]。この箱には左列より、南インド、西アフリカ、インド、東南アフリカ産のチョウ類標本が並べられ、その一隅にミュラー型擬態について簡潔に説明した箕作の署名入りのメモ(英文)が固定してある。このメモの文末には、出典としてF・ミュラーの論文(1879年)[20]、およびE・B・ポウルトン『動物の色彩』(1890年)が付記されている[21]。 ところで、箕作は『通俗動物新論』(1895年)[22]で「擬態(mimicry)」について詳説している。とくにベイツが南米で観察したトンボマダラ科[23]の一種(甲)とトンボシロチョウ(シロチョウ科)(乙)をA・R・ウォレス(1889年)[24]の原図から借用している[図3]。

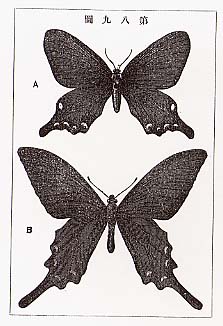

この原図は、石川千代松『普通教育昆虫学教科書』(1902年)[25]の「擬態」の例に引用されている。この教科書には、擬態の日本の一例として、アゲハモドキ(A:ヤガ科)とジャコウアゲハ(B:アゲハチョウ科)の原図を掲げているのはユニークである[図4]。

また、松村松年も『日本昆虫学』(1898年)[26]とそれ以降の著書に「擬態」(mimicry)を使用している。 三宅恒方・内田清之助は共同で『ふぉるそむ昆虫学』(1910年)[27]を邦訳した。原著はアメリカのJ・W・フォルソム(1906年)[28]である。この訳書は当時、昆虫の擬態で最も詳しい邦書であり、ベイツとミュラーの説を紹介し、「但シアル学者ハ擬態ナル言葉ハ只ベーツ氏ノ場合ニノミ用フベキモノナリトナスモノアリ」と付記している。 続いて、三宅恒方は『昆虫学汎論上巻』(1917年)[29]で、擬態について簡潔に説明し、日本での例としてカバマダラ(マダラチョウ科)[30]とタテハチョウ科のメスアカムラサキ(雌)およびツマグロヒョウモン(雌)などを挙げ、前二種を図示している。 その後、擬態に関する邦書では、前述のヴィックラーの邦訳本までみるべきものがなかった。また、邦産種には擬態の事例が少ないため、オリジナルな研究も乏しかった。 擬態の生物学史上の評価と現状擬態については多くの生物学史書に散在しているが、ここには基準的な名著における評価などを主体にして、刊行年順に述べる。 まずフィンランドのE・ノルデンショルド『生物学史』(英訳版、1928年)[31]では、ベイツの動物界における「保護的類似論」(Theory of protective resemblance)は、ウォレスによってさらに進展させられたという。そして、C・ダーウィンの進化論のサポーターとして、第一にウォレスを挙げている。すなわち、擬態は自然選択の好例として評価されたのである。なお、ミュラーの擬態論には言及していない。 チェコスロヴァキアのE・ラードル『生物学理論の歴史』(英訳版、1930年)[32]では、ベイツは(鳥にとって)不味のチョウの姿形を別種のチョウ(美味)がまねる類似現象を「擬態」(mimicry)と称した。そして、この擬態は進化論の主要な論拠になったと評価している。 イギリスのC・シンガー『生物学史(1900年頃まで)』(1931年)[33]には、ベイツとミュラーの擬態論を「進化」の章中の「色彩と擬態」の項で詳しく紹介し、ベイツ説には「ベイツ型擬態」の語を使用している。 近年では、ドイツ生まれのアメリカ人E・マイア『生物学的思想の発展』(1982年)[34]は「進化の原因——自然選択」の章で、ベイツによる擬態の発見は「天のたまもの」(God sends)であり、自然史研究の最も輝かしい断章の一つであると賞賛している。そしてA・R・ウォレス(1865年)はマレー諸島のアゲハチョウ類で同様な事例を発見した。 また、ドイツ人F・ミュラー(1879年)はブラジルにおいてハチやヘビのように有毒または不味な動物グループが別種間でたがいに類似性をもって擬態していることを指摘した。すなわち、マイアもミュラー型擬態の価値を認めている。 以上、擬態の発見が生物学史の上でどのように評価されてきたかを概観してきた。 ところで、チョウの擬態については、イギリスのJ・R・G・ターナー(1984年)[35]の論説がある。彼は「ベイツ型とミュラー型の擬態は異なるものか」という設問をし、いろいろ考察した上で「ベイツ型擬態は前適応(Readaptation)」であり「ミュラー型擬態は急激進化(Evolution by Jertes)」[36]であると結んでいる。なお、ターナーの研究には染色体などの遺伝学的手法も取り入れられている。すなわち、かつてのすぐれて博物学的な課題は、今日では分岐進化学の命題として深化されつつある。 |

【註】[1]平島義宏ほか『昆虫分類学』、川島書店、1989年。[本文へ戻る][2]石井悌ほか編『日本昆虫図鑑(改訂版)』、北隆館、1950年。[本文へ戻る] [3]Sharp, D. "Insects", Pt.II, London, 1899, p.337(foot note).[本文へ戻る] [4]日高敏隆(羽田訳、ヴィックラー著『擬態』)解説、平凡社、1970年、278頁。[本文へ戻る] [5]Cott, H.B. “Adaptative coloration in animals”, London, 1940.[本文へ戻る] [6]Wickler, W. “Mimicry in plants and animals”, translated from the German), London, 1968.[本文へ戻る] [7]Woodcock, G. “Henry Walter Bates, naturalist of the Amazons”, London, 1969.[本文へ戻る] [8]Bates, H.W. Contributions to an insect fauna of the Amazon valley, Trans. Linn. Soc.Lond., 1862, pp.495-566.[本文へ戻る] [9]Barber, L. “The heyday of natural history 1820-1870”, New York, 1980, p.222.(高山宏訳、リン・バーバー著『博物学の黄金時代』、国書刊行会、1995年、311−312頁)[本文へ戻る] [10]Walsh, B.D. et al. Imitative butterflies, American Entomologist, I, St. Louis, 1869, pp.189-193.[本文へ戻る] [11]Müller, F. Ituna und Thyridia, Ein merkwürdiges Beispiel von Mimicry bei Schmetterlingen. Kosmos, 5, Leipzig, 1879, pp.100-108.[本文へ戻る] [12]Poulton, E.B. "The colours of animals, their meanings and use", London, 1890.[本文へ戻る] [13]前出[5]参照。[本文へ戻る] [14]前出[6]参照。[本文へ戻る] [15]羽田節子訳『擬態——自然も嘘をつく』、平凡社、1970年(改訂版、1983年)。[本文へ戻る] [16]船水清『岩川友太郎伝』、岩川友太郎伝刊行会、1983年。[本文へ戻る] [17]岩川友太郎編『生物学語彙』、集英堂、1884年。[本文へ戻る] [18]玉木存『動物学者箕作佳吉とその時代』、三一書房、1998年。[本文へ戻る] [19]小西泰正「江戸末期と明治前半の昆虫標本——東京大学の所蔵品を中心に」、『学問のアルケオロジー』(西野嘉章編)、東京大学出版会、1997年、50−59頁。[本文へ戻る] [20]前出[11]参照。下記はその英訳論文掲載誌、Proc. Ent. Soc., London, 1879, pp.xx-xxix.[本文へ戻る] [21]前出[12]参照。[本文へ戻る] [22]箕作佳吉『通俗動物新編』、敬業社、1895年。[本文へ戻る] [23]現在はタテハチョウ科の一亜種。[本文へ戻る] [24]Wallace, A.R. “Darwinism”, London, p.241.[本文へ戻る] [25]石川千代松『普通教育昆虫学教科書』、開成館、1902年。[本文へ戻る] [26]松村松年『日本昆虫学』、裳華書房、1898年。[本文へ戻る] [27]三宅恒方・内田清之助訳『ふぉるそむ昆虫学』、警醒社書店、1910年。[本文へ戻る] [28]Folsom, J.W. “Entomology, with special reference to its biological and economic aspects”, Philadelphia, 1906.[本文へ戻る] [29]三宅恒方『昆虫学汎論上巻』、裳華書房、1917年。[本文へ戻る] [30]現在はタテハチョウ科の一亜種。[本文へ戻る] [31]Nordenskiöld, E. “The history of biology, A survey”, New York, 1928.(原著はフィンランド語、全3巻、1920−1924年)[本文へ戻る] [32]Rádl, E. “The history of biological theories”, London, 1930.(原著はドイツ語、全2巻、1907−1908年)[本文へ戻る] [33]Singer, C. “A short history of biology”, Oxford, 1931.(1950年改訂版から“A History of Biology, to about the year 1900”と改題。西村顕治訳、チャールズ・シンガー著『生物学の歴史』、時空出版、1999年)[本文へ戻る] [34]Mayr, E. “The growth of biological thought”, Massachusetts, 1982.[本文へ戻る] [35]Turner, J.R.G.‘14. Mimicry : The palatability spectrum and its consequences’, Vane-Wright, I.I. et al. ed., “The biology of Butterflies”, Symposium of the Royal Entomological Society of London, 11, 1984, pp.141-161.[本文へ戻る] [36]このカッコ内の語の適訳について御教示を頂きたい。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |