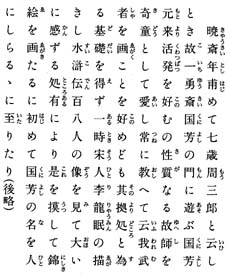

国芳が模した中国の水滸伝画像

|

佐々木守俊 町田市立国際版画美術館・美術史学 |

|

先行する版本類を種本として描かれた浮世絵版画の実例は枚挙にいとまがない。絵師たちの日常的な図取りの形跡は、それを剽窃とみる風潮がまったくなかったようすを物語っている。種本使用の目的は、未知の画題の摂取、構図や人物ポーズの学習(もしくは単に新しい構図やポーズを案出する手間を省く)、風景画においては認知度の高い景観の「型」の利用[1]、既存の図像に二重の意味をもたせる効果の導入、などが考えられる。 文政から幕末の代表的な浮世絵師である歌川国芳(1797—1861年)もさまざまな種本の使用が知られる人である[2]。従来より国芳の作品でもっとも高く評価されてきたのは洋風表現をとり入れた風景画である。『浮世絵師歌川列伝』[3]に記される、国芳が西洋の絵入り新聞の挿絵などを数百枚集めてこれこそ真の絵であると語ったとの逸話のせいもあろうか、洋風表現の典拠の問題はつねに注目を集めてきた[4]。日本の銅版画をも含めた洋風画を国芳が参照したのは、構図の学習という意味が大きい。また、国芳生存中に人気を博した武者絵についても『絵本太閤記』からの図取りが知られる[5]。太閤記ものを武内宿彌の逸話など一見まったく異なった主題に翻案しつつ、それとわかる指標をひそませて鑑賞者を楽しませる手法は「見立て」の効果を狙ったもので、戯画にも長じた国芳のウィットが発露している。これらは戦闘の状況を大観的に描いたいわば「合戦絵」であるが、国芳の武者絵の魅力はなんといっても豪傑の姿を画面いっぱいに扱った勇壮な作品群にもっともよく現れている。国芳を一流絵師の座に押し上げたのが、文政10(1827)年頃の加賀屋吉右衛門版「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」シリーズ(以下「加賀屋版水滸伝」)である。これは水滸伝に登場する梁山泊の豪傑たちが画面狭しと暴れまくる、熱気に満ちた大部の連作である。滝川馬琴著・葛飾北斎画『新編水滸画伝』などの著作がすでに刊行されていたものの、水滸伝を一枚絵の錦絵しかも連作ものとして描くのはその頃未知の試みであった。国芳はいかに登場人物の図像を自分のものにしていったのだろうか。本稿では「加賀屋版水滸伝」にみられる『新編水滸画伝』との関連、そして水滸伝絵画化の歴史における最重要人物である、明代の陳洪綬の版画『水滸葉子』からの図像の伝播が認められる作例について報告する。さらに、国芳が浮世絵師では珍しく、中国画を「模す」という意識をもって制作にあたったとみられることについて考察を加えたい。 『新編水滸画伝』の影響現在、「加賀屋版水滸伝」は74図が知られている[6]。水滸伝という浮世絵化の伝統のない中国画題を取り上げ、かつ大勢の豪傑を描き分けるには、なんらかのよりどころが必要だったであろう。それも単一の種本にとどまらず、さまざまな先例が参照されても不思議ではない。典拠については漠然と『新編水滸画伝』の北斎画など、といわれたことがあるのみで[7]あまり追求されたことがない。このシリーズは直接の典拠を指摘するのがむずかしい作品がほとんどなのだが、先例と比較してゆくことで着想の源泉がおおむね判明するものもある。 まず、北斎(1760—1849年)の『新編水滸画伝』挿絵からみてゆきたい。文政10年の時点では『新編水滸画伝』は第10回にあたる分まで(初編。前帙は文化2[1805]年、後帙は文化4[1807]年)しか刊行されていなかったので挿絵に現れる人物は限られるが、その範囲内では国芳が北斎画を参考にした形跡がみられる。「花和尚魯知(智)深初名魯達」[図1]は第9回、無実の罪を着せられた豹子頭林冲の命を荒くれ坊主の魯智深が救い、松の大木を禅杖で叩き折って悪徳役人を懲らす場面を描く。魯智深の姿を正面からとらえた構図は迫力に満ちている。『新編水滸画伝』には同一場面の挿絵がみられる[図2]。魯智深は横向きに描かれ、首枷をはめられた林冲や二人の役人のいる空間まで一画面におさめられた、筋書きの理解に役立つ図容となっている。魯智深の向きこそ異なるが、松の幹から破片が飛び散るさまは「加賀屋版水滸伝」の先駆といってよく、国芳が北斎画に触発された可能性が考えられる。

「神機軍師朱武・白花蛇楊春」[図3]は「九紋龍史進」「跳澗虎陳達」と三枚続きをなす、右側の画面である。手前に描かれた朱武は謀略に長けた軍師として設定されている人物である。第二回、史進に捕らえられた陳達の命乞いにやってきた兄弟分の朱武と楊春の義気に史進が感じ入るという筋書きをふまえた図である。実際の筋書きでは史進と陳達が闘った現場には朱武らはいなかったので、この三枚続きは空想の場面ということになる。当然『新編水滸画伝』にはこの場面の挿絵はない。だが、口絵に描かれた朱武の姿[図4]は冠や靴のかたちといった細部を含めた服装、顔貌表現が国芳画によく似る。「花和尚魯知深初名魯達」の場合は松の幹がへし折れるさまの描写を国芳が摂取したと思われるが、こちらでは人物像じたいが北斎から国芳へと伝わったといってよい。

このように国芳が目にすることのできた範囲では、北斎画からの取材を認めてよいように思われる。北斎に私淑した国芳にとって『新編水滸画伝』はみのがせない存在だったのであろう。 中国画模写の問題『新編水滸画伝』は国芳にとってもっとも身近な先例だったと思われる。そのいっぽうで国芳は「加賀屋版水滸伝」の成立について注目すべき発言をしていたらしい。河鍋暁斎(1831—1889年)がみずから挿絵を描いた談話集『暁斎画談』[8]には、「暁斎幼時国芳へ入塾」の項がある。この項は国芳の画塾のようすを伝える挿絵でよく知られている。ここには幼時の暁斎と国芳の関係が示されるとともに、国芳が暁斎に語ったということばが引かれている。

問題は、国芳が水滸伝錦絵制作にあたり、「宋人李龍眠」つまり北宋末の士大夫画家で白描人物画の大成者・李公麟(1049〜1106年)の作例を「摸し」た、と語っている点である。梁山泊の首領・呼保義宋江は実在の人物でその活躍年代は李公麟の死後であるから(宣和3[1121]年に降伏)[9]、李公麟が水滸伝またはその祖形となる事件の登場人物を描くことはありえない。とはいえ国芳の言として「加賀屋版水滸伝」の典拠が中国画の水滸伝画像だったとされているからには、これまであまり注目されてこなかった中国画の影響を考慮に入れる必要は十分にあろう。 今日知られる、水滸伝の登場人物を絵画化したもっとも早い例は  開(1222—1307年?)の「宋江三十六賛」である。 開(1222—1307年?)の「宋江三十六賛」である。 開はもとは南宋の下級官吏であった遺民画家で字は聖与、現存作品の「中山出遊図巻」(フリア美術館蔵)や「駿骨図」(大阪市立美術館蔵)から、カリカチュアライズされた作画を得意としたことが知られる。「宋江三十六賛」は画像は伝わらずそれぞれの人物に付された賛文のみ残る(周密『癸辛雑識』所収)。この時点では宋江の反乱の物語は小説のかたちにまとまっていなかったが、取り上げられた36人の名前は明代に成立した小説『水滸伝』とほとんど一致するので、 開はもとは南宋の下級官吏であった遺民画家で字は聖与、現存作品の「中山出遊図巻」(フリア美術館蔵)や「駿骨図」(大阪市立美術館蔵)から、カリカチュアライズされた作画を得意としたことが知られる。「宋江三十六賛」は画像は伝わらずそれぞれの人物に付された賛文のみ残る(周密『癸辛雑識』所収)。この時点では宋江の反乱の物語は小説のかたちにまとまっていなかったが、取り上げられた36人の名前は明代に成立した小説『水滸伝』とほとんど一致するので、 開画は水滸伝画像の原形であったと認めてよいだろう。 開画は水滸伝画像の原形であったと認めてよいだろう。水滸説話が明代に小説としての形態を整え、挿絵入りの書物として刊行されたものに至って、われわれははじめて水滸伝絵画化の実例を目にすることができる。最初に成立したのは百回本で、代表的なテクストが万暦年間(1573—1620年)の容与堂刻本『李卓吾先生批評忠義水滸伝一百巻一百回』(以下、容与堂本)である。容与堂本の挿図は物語の内容を的確に絵画化しており、筋書きの理解を促すうえで効果的である。魯智深のような特徴のはっきりした人物を除けば各人の個性はあまり描き分けられていないが、人物のポーズには躍動感があり舞台設定もわかりやすい。「加賀屋版水滸伝」と比較すると両者には共通する場面が認められる。例えば「加賀屋版水滸伝」中の最高傑作といってよい「浪裡(裏)白跳張順」で選択された、張順が杭州城の水門前で最期を遂げる場面は容与堂本の挿絵にも描かれている(第九十四回。百二十回本の第百十四回にあたる)。そこでは単純化された図容ではあるが、矢を射かけられた張順、城壁、水流、水門が描かれ、国芳画を構成するモティーフはほぼ出そろっている。「浪裡白跳張順」の大きな鈴など、国芳画は個々の道具立てもテクストをふまえており、場面設定の明確化によって生まれる臨場感が表現の眼目となっている。その意味では人物を大きく扱った一枚絵でありながら、挿絵的な性格も併せもっている。簡潔な図容ながら筋書きを具体的に視覚化した容与堂本の挿絵のような先例は、「加賀屋版水滸伝」制作の着想源になってもよいものと思われる。もっともそこから国芳画の緊密な描写に至るには構想をおおいにふくらませる必要があり、人物像の習得には物足りないことは否めない。 陳洪綬筆『水滸葉子』との比較筋書きをふまえた国芳の作画と中国版本の挿絵との関連性は一考に値する。ただし『暁斎画談』の「水滸伝百八人の像」という記述からは、挿絵ではなく人物を主体とした作品が想起される。  開の「宋江三十六賛」の具体的な様相は不明だが、個々の人物に付された賛が残っていることから、各人の像を一人立ちとして扱った、人物画としての性格の強いものだったとみられる。水滸伝絵画化は初期の段階から人物画としておこなわれたのである。その流れに現れるのが、明末における水滸伝絵画化の頂点といえる、陳洪綬(1598—1652年)の版画『水滸葉子』である。陳洪綬は浙江省の出身で字は章侯、号は老蓮。おもに杭州で活躍した職業的文人画家である。歪形化された擬古的な人物画を得意とし、北京の崔子忠とともに「南陳北崔」とならび称された。『張深之先生正北西廂秘本』(崇禎12[1639]年)の挿絵など版画制作もさかんであった。天啓5(1625)年から崇禎初頭頃(1630頃)の作と推定される[10]『水滸葉子』は陳洪綬の版画作例では初期に位置する、販売用に制作された酒牌というゲームカードである。扱われた豪傑は四十人で、各葉に一人が無背景で描かれる。容与堂本の段階では不明瞭だった各人の図像は、ここに至り確立している。一人一人の顔貌はたくみに描き分けられ、テクストでの人物設定に沿って高潔さ、凶暴さ、賢さといった個性の表出が試みられている。一画面に一人の豪傑をクローズアップして描く点では、「加賀屋版水滸伝」の先駆といってよい。 開の「宋江三十六賛」の具体的な様相は不明だが、個々の人物に付された賛が残っていることから、各人の像を一人立ちとして扱った、人物画としての性格の強いものだったとみられる。水滸伝絵画化は初期の段階から人物画としておこなわれたのである。その流れに現れるのが、明末における水滸伝絵画化の頂点といえる、陳洪綬(1598—1652年)の版画『水滸葉子』である。陳洪綬は浙江省の出身で字は章侯、号は老蓮。おもに杭州で活躍した職業的文人画家である。歪形化された擬古的な人物画を得意とし、北京の崔子忠とともに「南陳北崔」とならび称された。『張深之先生正北西廂秘本』(崇禎12[1639]年)の挿絵など版画制作もさかんであった。天啓5(1625)年から崇禎初頭頃(1630頃)の作と推定される[10]『水滸葉子』は陳洪綬の版画作例では初期に位置する、販売用に制作された酒牌というゲームカードである。扱われた豪傑は四十人で、各葉に一人が無背景で描かれる。容与堂本の段階では不明瞭だった各人の図像は、ここに至り確立している。一人一人の顔貌はたくみに描き分けられ、テクストでの人物設定に沿って高潔さ、凶暴さ、賢さといった個性の表出が試みられている。一画面に一人の豪傑をクローズアップして描く点では、「加賀屋版水滸伝」の先駆といってよい。だが、表現についてはかなり異なる様相を示している。例えばさきにみた「加賀屋版水滸伝」の魯智深は丸々と太っており、肩に花の刺青をみせ、全身に力をみなぎらせた荒くれ坊主として描かれている。この点では容与堂本の挿絵を祖形とみなすことができる。これに対し『水滸葉子』の魯智深[図5]は、頭部の輪郭は凹凸が強調され、禅杖のかわりに節くれだった杖を手にし、衣文線が繁く折り重なった法衣を着ける。国芳画にみるパワフルな魯智深ではなく、いかにも一癖ありそうな怪僧として描かれているのである。女性の豪傑である一丈青扈三娘の場合も、陳洪綬画の扈三娘は端整な顔だちですらりとしたプロポーションを呈し、登場人物中随一の美女でかつ良家の出身という設定を生かした気品ある姿に描かれている。いっぽう国芳画では身をよじらせて敵の矢をよける勇ましい女傑といった性格が強調され、陳洪綬画と同じ人物とは到底思えない。このほかの例も一見して関連性が希薄なものがほとんどである。陳洪綬が物語の舞台から人物を独立させ、内面の表出に努めることで描き分けをおこなったのに対し、国芳は各人物がもっとも能動的に活躍するエピソードを選んで舞台装置も含めて絵画化し、場面を特定する閲歴まで画中に書き込んでいる。陳洪綬画とかけ離れた表現となったのは中国版画と浮世絵というモードの違いや人物設定の違いのみでなく、筋書きとの距離の置き方の差も理由として挙げられよう。

しかし、「加賀屋版水滸伝」の中には『水滸葉子』との関連をみいだせる作例も存在する。さきに『新編水滸画伝』口絵の影響を指摘した「神機軍師朱武・白花蛇楊春」の朱武像に注目してみよう。『水滸葉子』の朱武[図6]は座って陣形を描く姿である点は立ち姿の北斎画・国芳画と異なるが、冠の形や顔貌表現には通ずるものがあり、手に持たれてはいないものの羽の団扇が描かれているのも一致する。図像伝播の順序は北斎画と国芳画の細部の相似から、まず北斎が陳洪綬画を参考に朱武の像を作り上げ、それを国芳が参照したという経緯が考えられる。さらに、国芳画と陳洪綬画がよりはっきりとした関連を示す例がある。それはまたも朱武の像なのである[図7]。三枚続きとは別に単独の画像として制作されたもので、剣を捧げ持った朱武が妖鬼を現出させている幻想的な場面を描く。朱武はふっくらとした顔に描かれ、後ろ髪を長く垂らし、あごひげを蓄え、背中に大きな模様の入った美しい上着を着け、足は裸足である。これと非常によく似ているのが『水滸葉子』の「入雲龍公孫勝」である[図8]。道士の公孫勝は妖術を用いて梁山泊軍の危機をしばしば救う、主要登場人物の一人である。陳洪綬画が真横向きなのに対して国芳は左斜め前からみた姿を描いているが、顔貌表現や服装、妖鬼の存在、さらに背中の模様の概形など、国芳は明らかに陳洪綬の描いた公孫勝を模倣している。陳洪綬が手本としたのは容与堂本の第六十回の挿絵であろう[図9]。これは公孫勝がトレードマークの松紋の銅剣を抜き風を起こす場面である。だが、髪形や背中の模様などから陳洪綬画がより国芳画に近いのは明白である。容与堂本でほぼ確立していた公孫勝の図像を陳洪綬がさらに明確化し、それが国芳に伝わったとみてよいだろう。なお、水滸伝翻訳の嚆矢である『通俗忠義水滸伝』(宝暦7[1757]年刊行開始)の口絵に描かれる宋江以下七人の像は『水滸葉子』が原図で、その中に公孫勝も含まれている[図10]。国芳が直接みたのはこちらである可能性も十分にあるだろう。中国でも『水滸葉子』は模刻されて冊子本におさめられている[11]。これらの模刻の存在を考えると『水滸葉子』そのものを北斎や国芳が参照したとは断言できないが、かりに模刻ではあっても陳洪綬の作成した図像が大元であったことにはかわりがない。

ではなぜ国芳は『水滸葉子』の公孫勝の像をみずからの「入雲龍公孫勝」[図11]に用いず、朱武として錦絵化したのだろうか。筋書きでは朱武は最後に公孫勝に従って出家するので二人はあながち無縁でもないのだが、図像借用の積極的理由とはいえないだろう。理由はともかく、場面の特定という「加賀屋版水滸伝」制作の大原則がこの図では放棄されていることに注目しておきたい。朱武が妖術を使う場面は筋書きにない。挿絵的性格の放棄によってはじめて無関係な図像の借用が可能となったのである。

以上のように、大部分は典拠を指摘するのがむずかしい「加賀屋版水滸伝」のなかに、中国起源の図像が摂取された例を確認できた。「加賀屋版水滸伝」と『水滸葉子』は全体的にはあまり似ておらず、国芳が直接参照した種本はもっとほかに求める必要もあろうが、李公麟という作者名の是非はともかく国芳がみずから手本としたと言明した中国画に一例ながら完全な図像の一致がみられたことの重要性を改めて指摘しておきたい。 ここで『暁斎画談』の記述を振り返っておこう。李公麟筆の水滸伝豪傑図が存在しえないことはさきに述べたとおりである。また、浮世絵師の国芳が李公麟を知っていたかという疑問も生じ、狩野派の正統に属していた暁斎が国芳の言を潤色したとの想像もできる。いっぽうで李公麟に仮託される水滸伝画像があった可能性も考えられるし、陳洪綬を李公麟に擬する評価があったこと[12]を思えば、李公麟の名前が引き合いに出されるのもまったくの的外れとはいえないかもしれない。しかしここで問題となるのは、国芳のみた水滸伝画像の筆者が「李公麟」であったか否かではない。あからさまな図取りを頻繁におこないながら自作の典拠を明言することのなかった、また明言する場をもたなかった浮世絵師が、みずからの出世作の前提に中国画があったと発言した点が大切なのである。暁斎が国芳の門下にいたのは幼少時なので人名など記憶があいまいになることがあったかもしれないが、国芳の口から中国の水滸伝画像を模したということばが出たことまで疑わなくてもよいだろう。本稿では『水滸葉子』を中国の水滸伝画像の代表例として「加賀屋版水滸伝」と比較したが、図像が一致した作例の数や類似の度合いの問題より、中国画を模すべき規範とする意識が浮世絵師国芳にあったことにより注目したい。 従来の武者絵の枠と自己の不遇な状況を打ち破るために、国芳は水滸伝の本場である中国起源の図像を模すことに新機軸をみいだした可能性がある。そして成功の自負から門弟の暁斎に中国画学習の効果を語ったものと思われる。李公麟の「水滸伝百八人の図」に出会うまで武者絵の「基礎」がなかったとの言からは国芳の武者絵観を読みとってよいだろう。国芳の最初の師ともいわれる勝川春亭は武者絵をよくし、人物を画面いっぱいに描き大蛇などを配する作例はのちの国芳画と共通する要素がかなり多い。国芳が「加賀屋版水滸伝」制作にあたり春亭の武者絵を下敷きにしているのは事実として、意識の問題としては中国の水滸伝画像を範としていたとすれば、漢画系の絵師や文人画家でなく浮世絵師という立場だけに特筆される。 最後に国芳における「写生」と「模写」の問題に触れておきたい。「加賀屋版水滸伝」の制作について『浮世絵師歌川列伝』は、本所五百羅漢(現在目黒区に移転)で羅漢像を写生することによって国芳が大勢の豪傑の顔を描き分ける術を会得した、と伝える。立体である彫像を実見して描くという近代的なアプローチが国芳の写実的な作画を生んだ、とも読める逸話である。立体把握において他の絵師とは異質の感覚をみせる国芳を語るうえでは、立体物を「写す」行為は興味を引く。だが、李公麟画を「摸し」たという説も国芳に師事した暁斎の談話だけに捨てがたい。中国小説を題材とする作画にあたり中国画を典拠として模す行為には、源流を学ぼうとする国芳の意識が現れているのではないだろうか。 |

【註】[1]大久保純一、1998、「広重に見る江戸名所絵の定型」、『美術史』、第145冊。[本文へ戻る][2]鈴木重三、1992、『国芳』、平凡社、は研究の集大成で実例を豊富に紹介。[本文へ戻る] [3]飯島虚心著・玉林晴朗校訂、1941、『浮世絵師歌川列伝』、畝傍書房。[本文へ戻る] [4]鈴木重三氏の研究のほか以下を参照。 岡泰正、1989、「豊春・国芳が夢見た阿蘭陀」、『日本美術工芸』第606号、16〜18頁。 岡泰正、1986、「歌川国芳の洋風表現の受容について——玄々堂の銅版画とヨーロッパ戦闘図集」、『たばこと塩の博物館 研究紀要』第2号。 坂本満、1991、「異国趣味としての洋風画法—国芳の場合」、町田市立国際版画美術館編、『唐土二十四孝』、13〜23頁、町田市立国際版画美術館。[本文へ戻る] [5]鈴木重三、1985、「国芳—多彩奇抜な画業」、『浮世絵八華 七 国芳』、平凡社。[本文へ戻る] [6]このほか、74図には含まれない人物を描いた下絵が4知られている。 Klompmakers I.,1998.Of Brigands and Bravery.Leiden:Hotei Publishing.p29.[本文へ戻る] [7]飯沢匡・鈴木重三・鈴木仁一、1970、「異能浮世絵師国芳鼎談」、『季刊浮世絵』第45号。[本文へ戻る] [8]瓜生政和、1887、『暁斎画談』、岩本俊。[本文へ戻る] [9]水滸伝成立・普及の歴史、およびその研究史については以下の書を参照。 高島俊男、1987、『水滸伝の世界』、大修館書店。 佐竹靖彦、1992、『梁山泊 水滸伝・108人の豪傑たち』(中公新書1058)、中央公論社。[本文へ戻る] [10]小林宏光、1983、「陳洪綬の版画活動(上)—崇禎12年(1639)刊『張深之先生正北西廂秘本』の挿絵を中心とした一考察—」、『國華』第1061号、27〜30頁。[本文へ戻る] [11]註[10]小林氏論文、37頁、註13。[本文へ戻る] [12]古原宏伸、1967、「陳洪綬試論(下)」、『美術史』第64冊、114〜116頁。[本文へ戻る] |

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

山に魔を降す

山に魔を降す