東大構内遺跡出土の貿易陶磁について |

| 大貫 浩子 |

中世以降、青磁に代わる物として碗・皿などの青花磁器が大量に日本に入ってくる。国産磁器の生産が本格的に行われるまでは、磁器と言えば中国産であった。明末清初には、景徳鎮窯(けいとくちんよう)で焼かれた青花磁器が大量に日本に入って来ており、その中には日本からの注文で作られたとされている古染付や祥端(しょんずい)の一群がある。景徳鎮以外の窯でも、 東大構内遺跡では江戸時代初期の貿易陶磁を多く含むような良好な遺構は確認されていないが、一七世紀後半の遺構の中に多くの出土が見られる。東大構内遺跡看護婦宿舎地点の天和二(一六八二)年の火災の整地層で覆われている土坑(SK二九九)から唐物茶道具が数多く検出されている(資料74)。また、東大構内遺跡病院中央診療棟地点では、天和二(一六八二)年の火災の整地層で覆われている土坑(L三二—一)から貿易陶磁を大量に含む高級食器の一括資料が検出されている。 一八世紀末になると、清朝磁器の端反り碗や散蓮華など限られた器種ではあるが、わずかに増加する。景徳鎮窯以外にも徳化窯(とっかよう)・宜興窯(ぎこうよう)などのものが見られる(資料75)。 一九世紀になるとヨーロッパからもプリントウェアー(資料84)と呼ばれる軟質磁器がわずかではあるが入ってくる。皿・鉢・カップなどの器種があり、それ以外にも東大構内遺跡ではないが、徳利などが出土しているところもある。徳利などの一部の器種は日本からの注文で作られたのではないかと考えられている。 貿易陶磁については多くの疑問点や問題点があるが、その中のいくつかを、東大構内遺跡の発掘資料を元に考えてみたい。構内は加賀藩・富山藩・大聖寺藩に分かれていたが、富山藩・大聖寺藩は、いずれも加賀藩の支藩であり、物の貸し借りや贈答が頻繁に行われたと考えられるため、加賀藩の一部として考えてゆきたい。

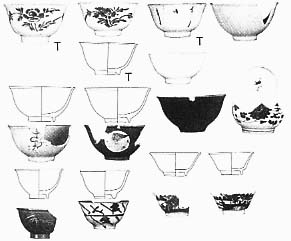

先に述べた東大構内遺跡看護婦宿舎地点SK二九九からは焼けている陶磁器が多量に検出された(資料74)。その当時既に骨董品となっていた中国宋代の建窯で焼かれた建盞や龍泉窯の青磁の盤、その他に青磁の花入れ、香炉、朝鮮の斗々屋、蕎麦茶碗(資料80)などの御本手と呼ばれる日本からの注文茶碗、ベトナムの水指(資料83)、ドイツの水注など良好なお茶道具の一括資料が出土している。このように上手のものがまとまって出土するのは、火災などの特別な状況下における特徴的な一括廃棄の例である。 建盞の焼かれた建窯は中国福建省にあり、唐代から元代にかけて焼かれていた窯である。建窯についてはまだまだ解明されていないことも多いが、近年の窯の発掘調査によりより多くのことがわかってきている。 曽凡の論考「建窯の研究について」によれば、大きく三時期に分かれる(曽、一九九四)。 〈一〉創始期(唐、五代)。唐代に稼働し始め青磁を主に焼成していたことが分かっている。碗、皿がもっとも多く、その他の器種も焼かれていた。 〈二〉隆盛期(両宋)。宋代にはいると発展し、黒磁が焼かれるようになる。飲茶文化の発展により建盞が多く焼かれる。 〈三〉衰退、廃絶期(元代)。黒磁から次第に青白磁に転換され、衰退、廃絶する。この遺跡出土の建盞は宋代の物と考えられている。 一四世紀までは上流階級では茶道具は唐物と呼ばれた貿易陶磁がもてはやされ、唐物主義による美意識が確立する。中国製の白磁の四耳壺、瓶子、水注、青磁碗や天目茶碗などで曜変、油滴天目などが珍重された。 戦国大名の居城していた遺跡などから出土する遺物には座敷飾りなどに使われる威信財としての陶磁器が多い。それらはいずれも数百年古い骨董品であり、一三・一四世紀の宋代や元代の物が多い。建盞の多くも戦国期の遺跡から出土することが多い。戦国時代畿内の物価比較の表によると大工仕事一日 一〇〇文の時、建盞 八〇〇〇文と記載されている(小野、一九九八)。一個で日当の八〇倍になり、四ヶ月分の収入でやっと買えるぐらいの価格であった。同じ建盞と呼ばれる物でもかなりの価格差はあったと思われるが、戦国時代にはこのような価値であった。果たして江戸時代ではどのくらいの価値があったのであろうか。 韓国新安沖の沈船から八年間にも及ぶ発掘調査で多くの陶磁器が引き揚げられた。元代と思われるその船から引き揚げられたのは、約半数がその時代の龍泉窯の青磁であった。また、建盞も引き揚げられている。ジョン・エアーズは、建盞は元代まで作られていたとも考えられるが、宋代のものを骨董として輸入しようとしていた可能性があるのではないかと指摘している(エアーズ、一九八三)。 茶道具は財産的価値もあり収集あるいは贈答ということがかなりおこなわれていたと考えられる。東大構内遺跡出土の建盞がどのような時代にどのような経緯で購入されたかは不明であるが、例えば前田利家は茶の道に通じ千利休にも茶を学んだことが知られている。また、利家は大名物で天下の三茄子の一つに数えられている逸品の「富士茄子の茶入れ」を豊臣秀吉から拝領している。茶の湯が戦国武将のたしなみとして、必要なことであったことがわかる。 江戸期における建盞の価値を考えてみると、大名家としての格式を保つために必要とされたのではないだろうか。例えば、御成に際しては伝世している名物の茶道具を数寄屋などに飾ったり茶会で使ったりしていた。『東武実録』には寛永六(一六二九)年の徳川秀忠の御成に際して、白書院にて青磁の香炉(中国)、銅臺の間では三島の茶碗(朝鮮)を道具として用いたことが書かれている。唐物道具は単なる器物ではなく、社会的な関係を象徴する役割を担っていた。建盞は、数少なく当時としてもかなりの貴重品であり、わび・寂を重んじる茶の湯の世界では、高麗茶碗や和物茶碗が多く使われるようになるが、威信財としての唐物道具として、相当の価値があったのだろう。 建盞は土佐藩邸であった丸の内三丁目遺跡からは出土しているが、江戸遺跡からはあまり出土していない。このような物が一度に大量に壊れてしまったことはいかに大名家とはいえ大変なことであったに違いない。根津美術館には伝世品ではあるが、加賀前田家伝来の建窯で焼かれた油滴天目が所蔵されており、箱書きは小堀遠州の筆と伝えられている。

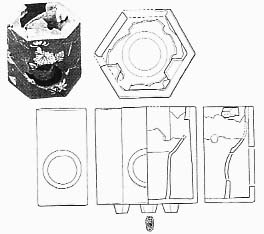

東大構内遺跡法学部四号館・文学部三号館地点で元禄一六(一七〇三)年の火災の焼土で覆われた土坑(E八—二)が検出された。この中から検出された多くの陶磁器の中にベトナム産鉄絵印判手菊花文皿が含まれている。胎土の特徴は灰白色でさくさくとしている。高台は径が大きく、畳付けは四角くきっちりと整形されている。口縁にむかってわずかに外反しながら立ち上がっており、見込みには蛇の目釉はぎが見られる。白泥が掛けられその上に鉄で花などの印判が押されている。釉はかなり粗く掛けられており、外面は半分ほどしか釉が掛けられていない。一部欠けているがおそらく外面には等間隔に六個の印判が押されていたのであろう。花びらの長さは一センチメートルほどで表現されている。内側には中心部に一個と周辺部には三個の印判が押されている。列点が円形に配されているが、外側の印判と同じ印の押し損ねであろう。かなり粗い造りで、大量生産の雑器として作られたのであろう。ベトナム北部のハイフン省、ホプレー周辺やバッチャンなどで焼かれている。清朝の青花印判手皿を模したのではないかと考えられている。 このベトナム産鉄絵印判手菊花文皿は花生けや壺など明らかに茶道具と思われる物や、量産品ではなく特別に注文された可能性が高い碗の一群とが共伴している。これらの碗は目跡を持つ物と持たない物があるが、おそらく京焼きであろうと考えている。古今和歌集の和歌や宝づくし文、注連縄文などが鉄絵で描かれている。やや丈が深い物もあり、おそらく茶会席などに用いられたのであろう。 ベトナム産鉄絵印判手菊花文皿は日本へは、唐船やオランダ船により運ばれた。当時遷海令により中国陶磁器の手に入らなくなった東南アジア諸国では中国陶磁器の代替として使用されていた。オランダがベトナム生糸の貿易から撤退するとともに日本への輸入も終わりを迎える。 同様のベトナム産鉄絵印判手菊花文皿が出土している遺跡には他に以下のような例がある。 堺環濠遺跡STK二〇 第四次掘削の際の出土。五点の出土が報告されているが、共伴関係は不明(堺市教育委員会、一九八四)。 長崎市万才町 一点出土。報告書では遺物の一括関係は不明だが、同時期の遺物としては、一七世紀後半の高級肥前磁器や鍋島藩窯の皿などが出土している。やや時期の古い一六世紀末〜一七世紀前半では中国、朝鮮、東南アジア、などの貿易陶磁、国産の物では瀬戸美濃の天目や織部などの茶陶と思われる物が出土している(長崎市教育委員会、一九九二)。 大阪城下町遺跡 道修町(どしょうまち) OJ九二—一八地点 SK〇一から出土。一七〇八年道修町大火事によると考えられる一括遺物である。印判手の皿が一〇枚検出されている。共伴遺物は、中国陶磁では、青花菊花文印判手皿・青花獣文皿・青花文字皿など、肥前陶磁では、芙蓉手盤・青磁皿など、京焼き、美濃の大鉢などである(森村、一九九三)。いずれもかなり上手の物で食器として使用されたのであろうか。 平安宮内酒殿・釜所・侍従所跡 土取穴から一点検出されている。共伴関係は不明である(京都市埋蔵文化財研究所、一九九七)。 博多遺跡群 詳細は不明である。森本朝子氏によって確認されている(森本、一九九二)。 以上のような五遺跡と東大構内遺跡を概観してみる。東大構内遺跡法学部四号館・文学部三号館地点では、茶陶や注文品と思われるような碗と共伴している。大阪城下町遺跡は、一〇枚のセットで食器としての使用が考えられるが、上手の物の一群に含まれている。長崎市万才町では、上手の物や茶陶と思われる物が同一遺跡内で出土している。いずれも、上手の物と共伴や同一遺跡内で出土しており、青花が滲んだり、流れるなどしてぼやけて、「絞り手」として茶人に珍重されたベトナムの青花磁器と同様、日本では特別な観賞用のものとして珍重されたのではないか。茶陶として使われた可能性も考えられる。

一八世紀から一九世紀にかけて出土する清朝磁器の内、数の多い小法量の碗を見てゆきたい。 江戸遺跡において清朝磁器の碗は一七世紀から一八世紀前半にかけて出土するのはわずかであり、ほとんどは一八世紀第四四半期から出土し始める。 一八世紀末から肥前の端反り碗がつくられるようになるが、一九世紀初頭から瀬戸美濃が磁器を焼くようになり小振りの端反り碗を作り始めると肥前の端反り碗は江戸では出土量が減少する。次第に清朝磁器を模した安価な瀬戸美濃製品が江戸では広く使われるようになる(堀内、一九九九)。 この頃の大法量の碗から小法量の碗への移行は全体的な流れではあるが、分かりやすい例を挙げると萩焼の碗があげられる。江戸においては、一八〇〇年代に流行した藁灰釉の端反り碗は同じ器形で大法量と小法量の物が見られたが、一八二〇年代に流行したびら掛けの碗は、僅かに大法量の物が見られるが、ほとんどが小法量の物ばかりである(図1)。

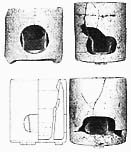

この時期に小法量の碗が好まれる傾向にあったことは他の出土遺物からも裏付けられている。一八世紀後半に京、大阪で文人煎茶が成立し、一八世紀末から一九世紀にかけて江戸でも文人煎茶が広まるとされている。小法量の碗の広がりがそのまま煎茶の広がりと考えるのは短絡的すぎるが、やはり、同時期の現象として関連性を考えても良いであろう。 江戸遺跡から出土している清朝磁器と他の遺物との共伴関係を見ておく。まず、徳化窯の碗の出土状況を見てみると、一二遺構で確認され、出土地は大名家、旗本、組屋敷などである。この中の市ヶ谷仲之町遺跡II二九号・真砂遺跡三三号土坑・御先手組屋敷遺跡一三三A・東大構内遺跡工学部一号館地点SK〇一の四カ所で、涼炉との共伴関係を確認することができた。また、千駄ヶ谷五丁目遺跡では、徳化窯の碗とボーフラが共伴している(図2)。図には、東大構内遺跡工学部一号館地点以外は共伴する清朝磁器碗も掲載した。ここに載せた以外の他の多くの遺物とも共伴しており、これだけで用途を述べるのは難しいが、涼炉やボーフラ自体あまり数多く出土する物ではないにもかかわらず、一二遺構の内五遺構で共伴関係が見られることは、両者の関係が深いことを示していると考えて良いだろう。『煎茶仕様集』宝暦六(一七六五)年刊行には「万暦・嘉靖・宣徳・成化等の製の白磁に勝るものなく」とあり、また「今俗に猪口と呼ばれる類の小さい茶碗が良い」とある。つまり、唐物で白磁、そして小振りの碗が良いとされている。徳化窯の碗が煎茶碗として使用された可能性は高いといえるだろう。

いろいろな用途に使われたと考えられる小法量の碗も導入された時点ではやはり煎茶の流行を考えても良いのではないか。大名家・旗本・組屋敷では煎茶が飲まれ江戸市中でも煎茶は普及し次第に大衆化してゆく。そのような大衆化された煎茶と煎茶家の煎茶とは一線を画する物のようである。煎茶道で使われる、涼炉やボーフラの出土量は全体の遺物出土量に比べてあまり多くなく煎茶は飲まれていたのだろうが、それがどこまで正式な煎茶道に乗っ取ったものであったのかは疑問である。小振りの瓶掛けや風炉を涼炉の代わりに用いている絵が多く残っており、いろいろな物が用いられていたことがわかる。また、もっと気楽な形でも飲まれていたのであろう。 江戸遺跡において涼炉やボーフラの出土が多く見られるのが一九世紀第二四半期である。『武江年表』にはやや早い段階の享和年間(一八〇一年〜一八〇四年)に煎茶の会の記載が見られるが、「文献において煎茶に関する記事が頻出するようになるのは天保年間(一八三〇年〜一八四四年)以降である。」(小西、一九九五)とされ、文献の状況と合致している。 比較的厚手で、雑な造りの青花の小坏は銚子などと多く共伴しているようである。 東大構内遺跡の中では、大名屋敷とそれ以外では清朝磁器の出土量に差があるようである。工学部一四号館地点は加賀藩の西側で御先手組の組屋敷があったところである。これらの地点と、病院中央診療棟地点の大聖寺藩・越後高田藩、外来地点の加賀藩とで、磁器の出土量にしめる清朝磁器の割合を出してみた。病院中央診療棟地点・外来地点は既に全体のカウントが済んでおり、その数字を使った。また、工学部一四号館地点は、全体のカウントが済んでいないため、ゴミ穴として使われていたSP一〇一のみを独自にカウントした。大名屋敷においては廃棄の問題や階層差など多くの問題点はあるが、傾向として指摘できるであろう(表1)。

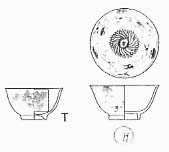

病院中央診療棟地点大聖寺藩一・五%、越後高田〇・六%、加賀藩一・九%、御先手組の組屋敷五・一%で、大名屋敷敷地内よりも組屋敷の方が清朝磁器の出土が多い。次に磁器における、肥前・瀬戸美濃の端反り碗の比率を見てみると、病院地点大聖寺藩二〇・五%、越後高田藩一九・三%、加賀藩一七・一%、御先手組の組屋敷二二・三%と磁器における割合は組屋敷の方がやや多いがいずれもあまりかわらない。 つまり、東大構内遺跡の中では清朝磁器は組屋敷などに比べ大名屋敷での出土量が少ないが、清朝磁器の碗の代替として作られたような、肥前・瀬戸美濃の端反り碗は同じような出土傾向を示すことが分かった。 肥前・瀬戸美濃の端反り碗では煎茶が飲まれたり、その他のいろいろな用途にも使われたのであろう。組屋敷などでは煎茶道に伴い、やや高級な清朝磁器を用いたのではないだろうか。清朝磁器の輸入量がかなりあったことなどから、清朝磁器自体が最高級品というわけではなく、旗本、同心クラスでも十分に購入することができる物であったのであろう。用途の多様化により大名屋敷や組屋敷でも肥前・瀬戸美濃の端反り碗が同じような比率で見られるようになるのではないか。大名屋敷でも煎茶の道具である涼炉やボーフラ、急須は出土しており、煎茶道が行われていたことは確かである。しかし、なぜ清朝磁器があまり出土していないのであろうか。 煎茶道具のあつらえは長崎では中国風、京・大阪では京焼き系による物とされ、江戸では唐物を第一としながら、京焼き及び周辺の茶器を加えた混成茶器で構成されたとされている(小西、一九九五)。また、徳化窯の碗と共伴関係にあった涼炉は深草系や「清山」の銘のある、いずれも京都系の物である。煎茶と京・信楽系陶磁器との関係も考えなければならないだろう。京・信楽系陶磁器にも清朝磁器とほぼ同法量の端反り碗が見られる。茶の色を引き立てるために内側は白地がよいとされているが、これらの端反り碗もいずれも内側は白地である。そして、外側は折り枝梅花文や漢字の刻まれているような個性的な碗である。これらの碗も清朝磁器の碗と同じような使われ方をしたと考えても良いであろう。 東大構内遺跡工学部一号館地点SK〇一では、京・信楽系陶器碗は他に、小杉碗や、端反り白地陶器碗などが数多く出土している。特に小杉碗に関して言えば墨書で名前と思われる漢字が書かれている物が多く、これらはより気楽な形で煎茶が飲まれたことを物語っているのではないか。もしかしたら酒なども飲まれたのかもしれない。 他の大名家も同じような傾向が見られれば、幕府においての基本はやはり茶の湯であり、大名屋敷内では煎茶道にあまり重きが置かれていなかったとも考えられるが、このような清朝磁器の出土のあり方は加賀藩独特のあり方かもしれない。今後、他の大名屋敷などとも比較・検証してゆきたい。 時代は遡るが、中国の煎茶の様子をかいま見ることができる資料があったので紹介しておく(図3)。前述した東大構内遺跡病院中央診療棟地点L三二—一から出土した景徳鎮窯の色絵磁器鉢には屋外で行われている煎茶の様子が描かれている。机の上に急須と碗が二つあり、その脇にはいろいろな道具が置かれているのがわかる。この遺構は一六八二年に比定されており、煎茶家の祖と言われている隠元禅師の死後一〇年ほどの時期である。江戸で煎茶の流行する百年以上も前にこのような模様の描かれている器を加賀藩で使っていたことは大変興味深い。

次に清朝磁器の散蓮華について考えてみたい。 扇浦正義氏は長崎における清朝磁器の出土のあり方から、碗・皿・散蓮華などから「卓袱料理の流行」が示唆されるとしている。また、荒川正明氏は姫路藩のある豪農宅に伝世された清朝磁器から、卓袱料理との関係を示唆している。 江戸の遺跡において清朝磁器の散蓮華の出土状況を見てみる。散蓮華は一八世紀第一四半期の遺構で一本確認されている。その後は一九世紀第一四半期・第二四半期に出土しているが、その後はまたなくなってゆく。散蓮華は一八世紀の大名屋敷から出土しているが、一九世紀にはいると大名家以外にも旗本や組屋敷からも検出されている。 東大構内遺跡を見てみると病院中央診療棟地点で一九世紀第一四半期に散蓮華が検出されている。また、江戸の遺跡において一九世紀第三四半期以降見られなくなるが、病院中央診療棟地点ではその頃の遺構から清朝磁器を模したと言われている、民平焼きの散蓮華や瀬戸美濃の散蓮華が検出されている。次第に国産の物に置き換わっていたのだろう。 京・大阪では、江戸中期から卓袱料理屋ができ普及したと書かれている。『武江年表』では、神田の料理屋で卓袱料理が行われていることが書かれており、「しっぽく料理は、都て宝暦・明和(一七五一年〜一七七二年)の頃より世に行われし」とある。江戸の卓袱料理は一八世紀後半に料理屋などから始まり、おそらくそれと相前後して散蓮華も江戸に入って来たのであろう。その後散蓮華の使用が広まり、一九世紀第一四半期・第二四半期に出土が見られるのであろう。一八世紀第一四半期の遺構で検出されている物は、やや先行して江戸にもたらされた物と考えられる。しかし遺物の全体量から比べると大変数が少なくどのような用途で使われていたのかは不明である。一九世紀第三四半期に比定されている汐留遺跡六J—〇三三遺構では清朝磁器の散蓮華とともに同じく清朝磁器の皿や小碗がセットで出土している。これは明らかに上手の食器セットの一部であろう。明治期の遺構であるが東大構内遺跡御殿下地点七号から散蓮華が検出されている。肥前や瀬戸美濃の散蓮華は病院で粥などを食べる際に使われていたと考えられており、卓袱料理などに伴う散蓮華の使用からより一般的な使われ方をするようになったことが伺われる。 いずれも、煎茶道や卓袱料理など特別な用途で使用されていた物がより一般的に使われるようになったことがわかり、大変興味深い。今後多くの資料が追加されることでより明らかになって行くであろう。 東大構内遺跡の貿易陶磁について少し考えてみたが、今回触れていない多くの問題点がある。特に用途については出土遺物のみで考えるのは難しく、いろいろな視点から検証する必要があろう。 |

【参考文献】荒川正明、一九九九、「江戸期における文作会席の器」、『貿易陶磁研究』一九、日本貿易陶磁研究会板橋区立郷土資料館、一九九六、『長崎唐人貿易と煎茶道』 エアーズ・J、一九八三、「新安の吉州と天目陶磁器」『国際シンポジュウム新安海底引揚げ文物報告書』、中日新聞社 扇浦正義、一九九九、「長崎出土の清朝陶磁」、『貿易陶磁研究』一九、日本貿易陶磁研究会 小野正敏、一九九八、「戦国大名と唐物荘厳」、第二七回歴博フォーラム『陶磁器が語る日本とアジア』、国立歴史民俗博物館 京都市埋蔵文化財研究所、一九九七、『平成七年度 京都埋蔵文化財調査概要』 小西正徳、一九九五、「煎茶事始」、『目の眼』二二四、一三〜二六頁、里文出版 堺市教育委員会、一九八四、『堺市文化財調査報告 第二〇集』 汐留遺跡調査会、一九九六、『汐留遺跡』 新宿区荒木町遺跡調査団、一九九八、『東京都新宿区荒木町遺跡II』 新宿区市谷仲之町西遺跡調査団、一九九八、『東京都新宿区市谷仲之町西遺跡II』 新宿区四谷三丁目遺跡調査団、『東京都新宿区四谷三丁目遺跡』 鈴木祐子、一九九九、「清朝陶磁の国内出土状況」、『貿易陶磁研究』一九、日本貿易陶磁研究会 千駄ヶ谷五丁目遺跡調査会、一九九七、『千駄ヶ谷五丁目遺跡』 曽凡、一九九四、「建窯の研究について」、『特別展 唐物天目』、福建省博物館・茶道資料館 東京大学遺跡調査室、一九九〇、『東京大学本郷構内の遺跡 医学部付属病院地点』 東京大学遺跡調査室、一九九〇、『東京大学本郷構内の遺跡 法学部四号館・文学部三号館建設地遺跡』 東京大学埋蔵文化財調査室、一九九〇、『山上会館・御殿下記念館』 都内遺跡調査会、一九九七、『駒込鰻縄手 御先手組屋敷』 長崎市教育委員会、一九九二、『長崎家庭裁判所敷地埋蔵文化財発掘調査報告書』 長崎県教育委員会、一九九五、『万才町遺跡』、長崎県文化財報告書一二三集 長佐古真也、一九九二、「考古遺物から見た江戸の喫茶」、『喫茶の考古学』、埼玉県立博物館 掘内秀樹、一九九九、「江戸遺跡出土の清朝陶磁」、『貿易陶磁研究』一九、日本貿易陶磁研究会 真砂遺跡調査会、一九九七、『真砂遺跡』 森村進一、一九九三、「近畿地方」、『東洋陶磁学会会報』二〇、東洋陶磁学会 森本朝子、一九九二、「お日様マーク始末期」、『法哈  』一、博多遺跡研究会 』一、博多遺跡研究会森本朝子、一九九三、「ベトナムの貿易陶磁—日本出土のベトナム陶磁を中心に—」、『上智アジア学』一一 |

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |

州窯(しょうしゅうよう)系の窯で焼かれた皿や鉢などの雑器が輸入され、その中の一部の物は日本で茶道具として珍重された。その後、明から清への王朝交代に伴う混乱のため一六四四年頃から貿易量が減少し、明の勢力の一掃をねらった海禁政策に伴う遷海令(一六六一年)により清が海外貿易を禁止したため貿易陶磁は激減する。清が展開令により貿易を再開するのは一六八四年のことである。

州窯(しょうしゅうよう)系の窯で焼かれた皿や鉢などの雑器が輸入され、その中の一部の物は日本で茶道具として珍重された。その後、明から清への王朝交代に伴う混乱のため一六四四年頃から貿易量が減少し、明の勢力の一掃をねらった海禁政策に伴う遷海令(一六六一年)により清が海外貿易を禁止したため貿易陶磁は激減する。清が展開令により貿易を再開するのは一六八四年のことである。

州窯産。呉州手磁器は福建省南部の諸窯、

州窯産。呉州手磁器は福建省南部の諸窯、