相対的に未知な世界へ遠征し学術的な新知見を得る行為、それをここではエクスペディシオン(Expédition)という。学術調査あるいは学術探検といってもよい。健全に成熟した学術と相応の組織をもつ機関ならば、海外にも多くのエクスペディシオンを派遣するのが自然の成り行きであろう。百二十年前に創立された東京大学は、今日まで実に多くの海外調査団を派遣してきた。調査団は一チームが十名を越えるものから個人レベルまで、規模はさまざまである。また、地形調査や動植物探索、考古遺跡の発掘、都市住人の社会調査や気象観測、宇宙の成因を調べる地球科学等々テーマも多彩である。ありとあらゆるテーマに導かれ、ありとあらゆる地域で調査・研究が展開されている。教官が直接・間接に関わってきた海外学術の総数はもはやとらえきれないほどの量に達している。調査は常に新しい知見をもたらすものであるから、このことは、学内に集積された資料やデータも莫大な量にのぼっていることを意味する。

今回の周年事業にあたり、総合研究博物館の展示では本学教官が組織した大規模な海外学術調査の軌跡と成果を公開し、それによって海外に広がる研究の意義や、探検型学問のもつ魅力を改めて世に問うことにした。展示では、明治から第二次大戦前の時代性を帯びた調査と、戦後間もなく発足して今に続く文化史系(イラク・イラン遺跡調査、アンデス地帯学術調査)自然史系(ヒマラヤ地帯植物調査、西アジア洪積世人類遺跡調査)の大型調査の成果を選択的に紹介した。現在稼働中の大量の調査を網羅的に紹介するよりも過去の調査を中心に構成したのは、今日隆盛をきわめる海外調査のよってきたる源を認識する機会としたかったからである。また、外遊そのものが希であった頃の海外調査においては研究者の意気込みも責任も戦略も現在とは大きく異なっていた。未知の土地での調査に胸おどらせた戦前、戦後間もなくの研究者の冒険心や探検心にふれることは、蔓延する人工的環境の中で亡失されつつあるフィールドワークの楽しさを呼び起こすことにもつながるのではないかとも考えた。

[写真1]第一次イラク・イラン遺跡調査団関係史料 |

[写真2]アンデス地帯学術調査団のコトシュ神殿発見を伝える現地新聞他 |

[写真3]ヒマラヤの植物採取で使用する道具類 |

[写真4]西アジア洪積世人類遺跡調査団関係史料 |

海外での調査活動は、東京大学がうまれた一八七七(明治一〇)年当時にも既におこなわれていた。一八七五年の千島樺太条約、一八七九年の琉球処分で近代日本の国境がほぼ定まった頃である。国防を目的とした列島周辺調査は、江戸時代から続いていたが、海外での調査活動に大学人が関与するようにもなったのである。大陸や南洋方面にも調査が向かうようになる。その頃の調査・探検の受け皿の一つは、一八七九年に設立された東京地学協会であった。一八三〇年に設立され世界の探検界をリードしていた英国の王立地理学会を模したものといわれる。運営の中心は、欧米への留学をへて同種の組織の必要性を認めた官吏や軍人、民間財界人らであった。後の東京帝国大学総長渡辺洪基らが発起人に名を連ねている。主たる活動は海外調査・探検からの帰朝者を招いた講演会の開催や、それらの調査援助をおこなうことであった。その機関誌である『東京地学協会報告』には、アジア大陸を単騎横断した陸軍少佐福島安正や中東調査におもむいた外務省理事官吉田正晴ら軍人・官僚の報告にまじって、理科大学神保小虎のシベリア紀行、同じく理科大学坪井正五郎らの調査記事もみえる。だが、設立文書に「経済軍務ソノ他ニ関スル有益」な事象を調べることが目的とあったように、この会は必ずしも学術主体のものではなかった。また、情報を分析・蓄積するための学問的方法や大学などの学術的母体をもたなかったためか、やがてこの会の活動はゆきづまり、一八九二年には地学会に吸収されてしまう。研究者を中心に一八八三年に設立された地学会には、東京大学理学部という学術母体があったからである[石田一九八四]。

大学派遣の学術調査が本格的に始まったのは、二十世紀末である。創学以来十余年を経て、邦人研究者の学問が熟しつつあったのであろう。一八九五年には、理科大学の神保小虎や鳥居龍蔵が遼東半島におもむき、それぞれ地質学と人類学の調査をおこなっている。鳥居が以後も繰り返し大陸各所で活躍したことはよく知られている通りである。一九〇二(明治三五)年には鳥居に加えて、本書でも紹介した伊東忠太、関野貞らが大陸にわたり、壮大な調査活動を展開する。この年は、京都西本願寺の新門大谷光瑞が中央アジアに渡って、いわゆる大谷探検隊の口火を切った年でもあり、後に「画期的な」探検年と称されることになる[長沢一九八三]。研究者たちの真摯な学術活動は本書でも述べられた通りであるが、これらの動向が、日清戦争後の一八九五年の遼東半島・台湾等割譲、一九〇一年の義和団事件収束など中国大陸をめぐる国際情勢を背景としていたことは明らかであろう。当時の日中間では、文化教育面での交流がきわめて活発であった。年間一万人を超えるような留学生・教師が往来した時期であり、日中蜜月の時代ともいわれた[さねとう一九七〇]。その中に、東京帝国大学の関係者も多数含まれていたわけである。

この頃から昭和前半にかけては、中国大陸さらには南洋へと調査活動はさらに活発になる。当時、資源科学研究所、人口問題研究所、民族研究所、東亜考古学会、東方文化学院など、大陸調査を主たる目的とした団体が多数設立されている。これらの研究組織の中には、外務省が義和団事件の賠償金によって対華文化事業のために設立したものも含まれていた。それらが東アジア、南洋各地に繰り返し学術探検隊を送る。動植物、資源、気象、風俗など多様な分野の派遣が対象とされた。派遣主体は必ずしも大学のみではなかったわけだが、実際に現地におもむいた研究者は本学を含む帝国大学の関係者が多かった。

これら明治から大戦期の調査が軍事的な植民地政策と密接に関わっていたことはいうまでもない。しかし、研究者による探検熱は、当時、欧米列強のアジア奥地探検がさかんに実施されていたこととも無関係ではなかったであろう。英国のオーレル・スタインやスウェーデンのスウェン・ヘディンの内陸アジア探検、米国のロイ・アンドリュースのゴビ砂漠地質学調査、スウェーデンのヨハン・アンダーソンの中国西部での彩陶調査など、多くの欧米調査チームが探検に覇を競っていた時期でもあった。十五世紀の大航海時代から急速に消滅した地理的空白がもはやほとんどなくなり、あるいは軍事目的で、あるいは学術目的で組織された探検隊がアジア奥地に調査の場を求めていたのである。これら欧米チームの調査スタイルが刺激になっていたのであろう、江上波夫の関わった内蒙古調査隊や今西錦司ら京都大学関係者がおこなった大興安嶺探検など当時のエクスペディシオンは、考古学、地質学、言語学など複数の専門家を配した総合調査として組織されている。留学途上に見たもの全てを記録して歩いた伊東忠太やアジア各地で未曾有の単独調査を展開した鳥居龍蔵ら傑物によるかつての個人的な調査の時代は過ぎ去り、専門を異にする複数の研究者からなる調査チームを編成することが不可欠な時代となったのである。昭和前半から大戦中にかけての時期は、梅棹[一九九〇]がいうように日本の海外学術調査の基礎が築かれた時代だったと思われる。明治以来の野外科学の伝統が学術のレベルの上でも技術の面でも、充実した時期にさしかかっていたのであろう。

第二次大戦の終結は、当然ながら、海外調査に大変な衝撃をあたえた。東アジアや南方のフィールドが消滅したことはもちろん、研究者のよってたつ組織や学術の基盤もが危機にさらされたからである。敗戦後の混乱がおさまって海外調査が復活するのは、一九五一(昭和二六)年のサンフランシスコ対日講和条約調印を経た一九五〇年代半ば以降である。当時、いち早く海外調査を再開させたのは、それまでのアジア調査でノウハウを身につけた戦前派の研究者たちであった。戦前に大陸調査の中心となる研究者を多く擁していた東方文化学院は、東京の研究所が東京大学東洋文化研究所、京都のそれは京都大学人文科学研究所に吸収された。戦後の海外学術に先鞭をつけたのが両機関であったことは、偶然ではなかろう。一九五五(昭和三〇)年には京都大学で木原均、今西錦司ら人文科学研究所、農学部の関係者が中心となったカラコルム・ヒンズークシ学術調査隊、一九五六年には本学の東洋文化研究所江上波夫が組織したイラク・イラン遺跡調査団が発足した。

イラク・イラン遺跡調査は、東京大学のみならず我が国の戦後海外学術にとっては画期的事業であった。人文科学としては戦後最大規模の学術事業であったし、世界最古の文明発祥地でありながら従来、日本人による本格的調査がなされたことのなかったメソポタミア地域を対象としていたからである。計画の実現にあたっては、当時の総長矢内原忠雄を委員長とする調査委員会が組織され、参加者、調査事項など細目にわたって綿密な全学的討議がなされた。考古学、地質学、古生物学、美術史学、地理学、建築学など本学の擁する関連分野の研究者が動員され、映画制作者、カメラマンらを含めた総勢十五人で調査団は構成された。円の弱かった頃のこと、費用は莫大であった。一九五六年八月から一九五七年六月までの調査に、約一千七百万円の費用を要している。文部省からの補助金は一部にすぎず、それ以外は民間からの広範な寄付を集めねばならなかった。現金だけではなく物件の寄付も広くつのられた。寄付の対象は調査機材のみならず、醤油・缶詰などの食料品、さらには日常雑器、アコーディオンやハーモニカ、化粧品までもがふくまれていた。また、調査資材は原則として国産をもってあてることになっており、探検車両の製造までが検討されていた。全ては潤沢に用意されたという。このエクスペディシオンは国民的期待をになって実施された大事業だったのである。

イラク・イラン調査団が帰国した翌年、今度はアンデス地帯に調査団が派遣される。中心となったのは、戦前には京城帝国大学に所属し、戦後になって東洋文化研究所に籍をおくことになった泉靖一である。これも、文化人類学、考古学を中心に植物学、地理学、形質人類学など複数の専門家からなる総合調査団であった。初年度にはペルー、ボリビアなどアンデス各地で広範な概観調査と試掘をおこない、その中から本格発掘地として選んだコトシュ遺跡で一九六一(昭和三六)年には新大陸最古の神殿建築発見というかがやかしい成果をあげる。このアンデス地帯の調査は、当初より、イラク・イラン調査とのペアであることが意識されていた。すなわち、メソポタミアとアンデスという独自に文明への道を歩んだ二地域の文化発展を現地調査で詳しく調べ、対照し、それによって文明起源の法則性を探ろうという壮大なプロジェクトが企画されていたのである。

このプロジェクトは、新旧両大陸文明起源の比較研究と命名され、一九五九年には当時の茅誠司総長を委員長とした新旧両大陸文明起源調査委員会が設置される。その名が示すとおり、文明起源を探るための組織ではあったが、本学が派遣した戦後最初の海外学術調査であったこの二大調査グループの派遣方針や資金調達計画を決める委員会でもあった。やがてこの委員会は、一九六〇年に実施が予定されていた文学部山本達郎らのインド史蹟調査、理学部原寛らのヒマラヤ地帯植物調査など他の分野も包括するようになり、本学が派遣する全ての大規模海外学術調査を推進するための全学的装置となった(一九五九年六月一六日評議会資料)。一九六一年の理学部鈴木尚の西アジア洪積世人類遺跡調査、一九六二年の同小林貞一の東南アジア古生物調査など続々と大型調査団の発足が計画されている頃であった。現在の文部省助成のような恒常的な海外調査支援システムのなかった当時にあって、新旧両大陸文明起源調査委員会という装置は本学の海外学術の推進にとって多大な役割を果たした。一九六三年には、以降も長期的な調査を計画していた四つの調査団、すなわち本書で取り上げた四大エクスペディシオンの向こう十年分の年次別派遣計画が作成され、それにしたがって各調査団に対して全学的な支援が展開されている。一九六〇年代を通じて、組織、構想、モラルなど戦後海外学術に必要なあらゆる戦略を準備する装置としてこの委員会は機能したといってよいであろう。

やがて、文部省科学研究費が一九六三年に海外学術調査の種目を設ける。一九六四年には海外渡航が自由化される。以後、予算の伸びとともに海外調査の採択件数は飛躍的に増加する。特に近年の伸びはめざましい。一九六三年の採択件数はわずか六件であったのが、一九八〇年には七十六件、一九九六年度には「共同研究」も含めてついに千件をこえている[挿図1-3]。本学の調査は、そのかなりを占める。数の増大のみではない。地域もかつての第三世界中心ではなく、欧米や広域を対象とする調査が半数を超す[挿図4]。チームに加わる外国人研究者の数も増加の一途をたどり、研究の越境、研究環境のボーダレス化はますます促進されている。日本経済の発展にともなって資金調達の道も増大し、今日ではかつての新旧両大陸文明起源委員会のような大がかりな全学的な調査支援組織は必要ではなくなっている。海外渡航は容易になる一方であり、ふたたび、少人数での専門的調査が盛んになりさえある。

[挿図1]一九五〇年代末から六〇年初めに派遣された東京大学の大型海外調査 |

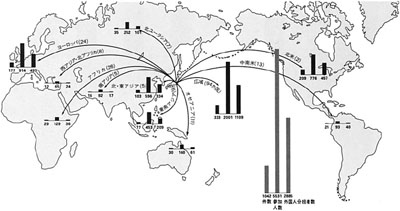

[挿図2]一九八〇年度文部省科学研究費による日本の海外学術調査 |

[挿図3]一九九六年度文部省科学研究費による日本の海外学術調査 |

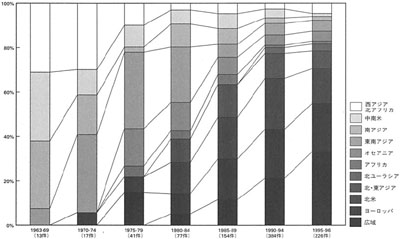

[挿図4]調査対象地域の年度別変遷(文部省科学研究費による東京大学派遣分) |

明治期の教授候補生の留学先としての海外体験、戦前・戦中の国策的保護のもとに実施された東アジア調査、敗戦後の混乱の中から国民的期待を背負って立ち上がった学術探検、そして件数や課題の捕捉すら困難なほど隆盛する現在の状況。展示に供したエクスペディシオンを中心に海外学術の百二十年を簡単に振り返ってみた。そこからは、件数や調査地域の変化のみならず、調査課題にもこの間、質的な変化が生じていることがわかる。科学研究費国際学術研究の採択課題をみると、昨今の調査計画には、高度に専門化したローカルな課題に加えて地球や生命、人類を見据えたグローバルな目的をかかげるものが増加している。そのような課題の変化は、継続して活動している同一調査グループのそれにおいても見受けられる。たとえば、本書で取り上げた東京大学のヒマラヤ植物調査団は、一九六〇年に始まった当初、日本植物相の起源を探るという課題を掲げていた。日本に最も近い中国大陸での調査がかなわなかったための方策であったという。ところが、一九七〇年代に一応の結論を得た今、後継者たちは植物の高地適応の研究を課題に掲げている。地理的な研究から地理に自由な研究へという推移である。国の内と外という地理的に限定された海外観、すなわち、外から内を、あるいは内から外をみる、という自己中心的な世界観が変容してきた過程を反映しているともいえる。逆に、海外調査の蓄積が新しい世界観の形成に寄与してきたともいいうるであろう。

研究のグローバリゼーション、総合化、融合化の推進が必須の流れとなった昨今の学術環境においては、右記の方向は海外学術が今後さらに進むべき途の一つとなろう。であれば、新規の研究計画だけでなく、学術の証として集積された既存資料の活用においても、そのような方策が開発されねばならない。研究者は自らの自由闊達な学問的関心にそって、異分野とはおよそ無関係のうちに調査を展開してきたし、今後もそうであろう。これまで実施されてきた数多くの調査は、必ずしも互いの脈絡を勘案して組織的・計画的に派遣されてきたものではない。しかし、東京大学というエクスペディシオンの基地に集積された知見・資料を総体としてながめてみると、それは今やありとあらゆる分野を網羅する巨大データバンクとなっていることに気づかざるをえない。地理的にはアジアから南洋、北洋、さらにアフリカ、新大陸等、分野も人文、生物、地学、医学などを網羅する巨大な総体である。

しかも、個々の標本・資料には、購入品や寄贈品にはみられない性質が付与されている。すなわち、全てに研究者の原記載、分析成果が付随している。出所確かな、研究素材としては一級の学術標本ばかりなのである。それらは国内にいながらにして、世界各地の野外研究が具体的に検証できる資料であると同時に、地球規模の問題を解くのに絶好の資料ともいえる。酸性雨や核廃棄物などの公害問題は国境に無関係に発生するし、人口問題や民族紛争、生命倫理等、今や世界には単独の資料、一国からの収集物のみで解決できない課題が山積している。それら地球規模で取り組むべき問題解決のための研究素材として海外学術の調査成果を活かすことは、エクスペディシオンの基地で学問を続けている我々が強化すべき方向の一つであろう。それは、研究の越境を許可し、資料収集を容認したホスト国の期待に応えるものであろうし、調査者・継承者の責任でもあると思われる。