ネアンデルタールとの出会い洪積世人類遺跡調査 |

|

赤澤 威 国際日本文化研究センター |

|

私と海外学術調査との出会いは一九六七(昭和四二)年である。以来三十年にわたって西アジアの地をフィールドとして仕事をすることになった。当時大学院生であった私は、東京大学理学部人類学教室を主宰していた鈴木尚教授が組織する「東京大学西アジア洪積世人類遺跡調査団」のメンバーに選ばれるという幸運に恵まれたからである。 同調査団は、一九六一(昭和三六)年、その第一回目の調査で、イスラエル北部、ガリレー湖の近くにあるアムッド(Amud)洞窟でネアンデルタール人骨を発掘、しかもそれが多くの骨格が揃うきわめて保存の良い資料であったこともあり、一躍注目を浴びたのである。さらに、このアムッド人骨、すばらしい資料であったことに加えて、調査団のメンバーによる詳細な研究を経て、完全に記載報告された故に、人類学の世界で最も重要な化石人骨資料の一つとして脚光を浴びつづけることになる。そして今日、人類学の世界で最大の話題の一つ、我々現代人はいつ、どこで、どのようにして生まれたのかという、いわゆる現生人類の起源論争に関わる論文では必ず引用される旧石器時代人骨資料となっているのである。 同調査団は一九六四(昭和三九)年の調査を最後にフィールドをイスラエルからアラブ世界に移すことになる。その第一回目の調査、通算では第三次から私はメンバーになったのである。このようにしてはじまった西アジアとのつきあいであるが、その出会いの直前に一つのドラマがあった。

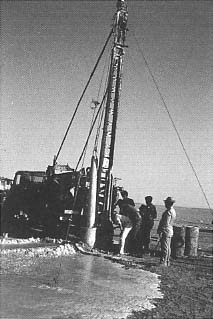

第三次調査の若手メンバー四人はオイルタンカーで先発することになり、五月二五日早朝一時、広島県徳山港から、美しい夜景を望みながら出航した。全長二九一メートル、一三万トンのマンモスタンカー出光汽船日章丸による出陣であった[挿図1、2]。

翌二六日に沖縄本島沖を通過、二七日にはルソン島の北端Bojeador岬の灯台の灯を望みながら、バシー海峡をぬけ南シナ海に入り、三一日にはシンガポール沖を通過、マラッカ海峡を北上、そして六月二日にインド洋に入った。インド洋上をノンビリと、飛行機であっという間に現場に乗り込まなければならない今日では想像できない、楽しい船旅を満喫していた、その時、出航する時からの心配がついに現実となってしまった。第三次中東戦争の勃発である。 六月五日の昼、インド洋上で、僚船、当時世界最大のマンモスタンカーとさわがれていた、二一万トンの出光丸と出会い、総出で互いに歓声を上げ、感慨にひたっていたその夜の八時頃、ブリッジに共同通信の第一報が入ってきた。 「アラブ紛争、全面戦争へ突入」という見出しであった。記事の内容は、「イスラエル空軍カイロ、スエズ空襲」「アラブ空軍イスラエル、テルアヴィヴ空襲」「エジプトに呼応してヨルダン、シリアも対イスラエル作戦開始の模様」、そして「イスラエル沖にはソ連艦隊」といった、断片的だが戦況の拡大を刻々と知らせるものであった。早速キャプテンの部屋に集まり、といっても何もできない我々客分とは別に、巨船をあずかる船長花木善雄氏は苦悩していたことを思い出す。 翌六月六日鈴木先生から、クゥエートに上陸して待機、東京からの指令を待てとの電報が入る。花木船長の判断では、クゥエート上陸できるかどうかもあやしい。戦況は次々と入ってきた。そうした六月八日、突然、嬉しいニュースが入ってきた。「中東紛争にわかに好転の兆し」という内容である。「アラブ側予想外に早く壊滅状態」とか「ヨルダンは全滅」とか「シリアも同じく」とか、そして「イスラエル軍スエズ運河占領間近」といったものであった。最初に足を踏み入れる外国、なんとはなしにアラブびいきになっていた私には、「何が好転の兆しか」と内心おだやかではない気持ちもあった。ただ「戦争の終結」、それは現地調査のことを考えれば好ましいことと素直に喜びもしたことを憶えている。 そして実際、この戦争、Six Days War、六日間戦争と呼ばれるように六月十日、開戦後六日目にしてイスラエルの圧倒的勝利で終結したのである。その間イスラエルはまさに一瞬の内に、シナイ半島、ヨルダン川西岸、ゴラン高原を占領、領土を四倍に拡大し、聖地エルサレムを完全に手中におさめてしまったのである。 六月十日、終結の日の昼過ぎ、私どもはクゥエート港に入った。ただ、荒烈な砂あらし、視界が悪く接岸は無理となり、沖合にて着船、そこで全員電報を打ったことを思い出す。「10ヒクエトツイタ、クエトシズカシンパイナシ、12ヒスズキトハナシサキノコトキメル」と、これが私のフィアンセへの電文であった。 ところがクゥエート、静かではなかった。翌一一日、無事北桟橋に着岸は果たした。しかし上陸はできないと。荷物をデッキにおろし下船の準備をしていたその時、クゥエート政府が突然戒厳令を布き、すべての業務がストップしてしまったのである。 戒厳令という事態の背景は、出兵していたクゥエート兵が帰国後、自国のオイル業界を仕切っていた英米両国に対してデモ、それに対して両国の技術者がストライキ、するとクゥエート側は一般作業員のサボタージュで応戦、その状況がエスカレートし、戒厳令となったようである。花木船長は接岸していては危険と判断、沖合で待機したいと考えたのあるが、ストライキのためタグボートが使えず、やむなく着岸したままとなる。その時ヨーロッパ人の水先案内人が乗船してきて、いざというときにはロープを切ってやるから逃げろと、その準備をしておけと。クゥエート、静かではなかったのである。 その間我々四人は、といっても実際は、先発隊長、当時人類学教室の助手であった遠藤萬里さんの奮闘のもと、クゥエート日本大使館、アラビア石油と連絡取りながら上陸の機会をうかがい、大使館は日本外務省と連絡を取りクゥエート政府の了解をとりつけ、いざ上陸となった。六月一三日、アラビア石油田村一郎氏のサポートで下船、長い桟橋を渡りはじめたのである。 しかしすぐに、トップレベルの交渉でOKが出ていても現場は別物であることを痛感することになる。桟橋の向こうに沢山のクゥエート兵が陣取っているのがみえる。案の定、彼らは我々の荷物、スーツケースを見て、それをまず部屋中に、まさにまき散らすといった状況にして調べはじめ、何かさかんに叫んでいた。結局は何事もなく入国できたのであるが、彼らの探し物はアルコール、酒だったと聞かされ笑ってしまった。禁酒国クゥエート、それを取り締まっていたのか、それとも自分たちのために探していたのか、それは今でも謎であるが。 さて、当初の計画ではクゥエート上陸後、はじめてのフィールド地、アラブの世界にまず馴染むことが大事であるということで、巡検と称して陸路、シリア、レバノンへと移動するという楽しい旅程をたてていた。この計画は夢と消え、約一週間アラビア石油のベースキャンプに世話になった後、空路、レバノンの首都ベイルートに移動したのが六月一九日。十二時、ベイルート空港に降り立ち、緊張感はあったが、美しい街並み、美しい女性と、それまでとは打って変わった穏やかな空気の中でレバノン料理Mazaを前にほっと一息、夢心地で最初の夜を迎えたことを昨日のように憶い出すのである。

海外学術調査、それが文部省科学研究費の種目の中に登場するのは一九六三(昭和三八)年である。その年に海外に出かけた調査団は七つであり、私がはじめて海外に出かけた一九六七(昭和四二)年、その年の件数は十四であった。ところが、昨年度はついに一千件を越えたようである。 スタート時にくらべ大変な隆盛を示す海外学術調査であるが、このような状況がうまれるに至った背景、それに貢献した四つの調査団に触れておきたい。江上波夫教授(東京大学東洋文化研究所)のもと一九五六(昭和三一)年にはじまったイラク・イラン遺跡調査、泉靖一教授(同教育学部文化人類学研究室)のもと一九五八(昭和三三)年にはじまるアンデス地帯学術調査、原寛教授(同理学部植物学教室)のもと一九六〇(昭和三五)年にはじまったインド・ヒマラヤ植物調査、そして鈴木尚教授(同理学部人類学教室)のもと一九六一(昭和三六)年にはじまる西アジア洪積世人類遺跡調査である。 この四調査、海外学術調査が文部省科学研究費のなかに独立した種目として予算化される前にスタートしていることがわかる。すなわち、この四大調査が挙げる成果、実績が評価され、現在私どもが恩恵に浴している「文部省科学研究費補助金国際学術研究」なるものが生まれることになったのだと言うことである。 こうして誕生し、発展してきたわが国の海外学術調査、それはヨーロッパ諸国に数十年、少なくとも三十年以上遅れてスタートしたが、今日、わが国はこの種の調査について世界最大の輸出国になっている。そして、四大調査によって敷かれたレールは今や、この地球上のほとんどの地域をカバーするまさに世界規模の路線となって走っており、路線のない大陸、レールが走っていない地域は無いに等しいというほどである。そして、このレールを走る学問分野は、人文社会科学から生物科学、地学、医学などおよそ全ての科学に拡大し、おびただしい数の専門領域を生成してきたということである。 さて、上述の四調査、そのフィールドは後継者に引き継がれ、本学には関連する膨大なコレクションが蓄積されることになり、現在、博物館にあっては最も重要な研究資料の位置を占めている。考古美術部門には、イラク・イラン遺跡調査によってもたらされた十五万点にのぼる土器、石器、骨角器、青銅器、鉄器類があり、それはメソポタミア地域における農耕文化および古代都市文明の誕生の問題を直接研究できる世界的なコレクションとなり、文化人類部門には、アンデス地帯学術調査による約五万点の石器、土器、骨角器、金属器類が集まり、南米アンデス地帯に登場したさまざまな古代文化、古代文明の研究資料となり、植物部門には、インド・ヒマラヤ植物調査に基づく数十万点にのぼる植物標本が集結し、それには多数のタイプ標本を含み、アジア地域の植物分類学の世界では最大規模のコレクションとなっている。そして、人類先史部門には、西アジア調査団が採集した十万点を越える旧石器、動物化石など、当地域の旧石器文化の研究を可能とするわが国唯一の研究コレクションとなっている。

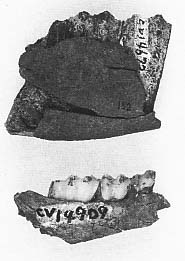

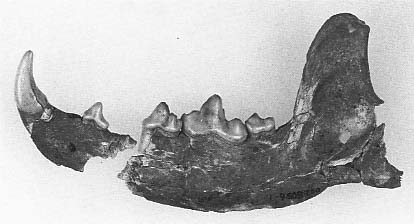

西アジア洪積世人類遺跡調査団は、旧石器時代の遺跡を発掘し、石器、動植物化石および化石人骨をも併せて発見し、三拍子揃う資料をもって人類の進化、なかでも我々現代人はいつ、どこで、どのようにして誕生することになったのか、かつまた、一八五六年のネアンデルタール人発見以来論争が絶えない、彼らと現生人類との関係の謎解き、それらを最大の目標に掲げる調査団である。 さて、私どもの調査団はすでに二度も、この三拍子揃う洞窟に出会っている。一度目は、すでに触れたアムッド洞窟であり、二度目は、私が一九八九(平成元)年以来取り組んでいるデデリエ洞窟である。この「すでに二度も」、なぜこのような幸運がめぐってきたのか、その背景を考えながら海外調査三十年を振り返ってみる。 三拍子揃う資料を手にすることは、我々の世界で仕事をするすべての研究者にとって最大の願望である。しかし、ほとんどの研究者はその実現を見ずに終わる。遺跡の発掘、石器、動植物化石は心配せずとも見つかるものだが、人骨資料ばかりは、旧石器時代の中では比較的に発見例が多くなるネアンデルタール人骨においても大きなニュースとなるくらいに、非常にまれである。死体が埋葬された洞窟に出会うこと、その中で埋葬されている場所をうまく掘り当てること、そして何よりも数万、数十万年の間、腐らず、壊されることもなく残っていること、等々の条件が満たされなければならないからである。 私の最初のシーズン、一九六七(昭和四二)年、このシーズンの目的はレバノン、シリア、ヨルダン三カ国を走破して、旧石器時代の洞窟遺跡を発見するという遺跡の分布調査であった。持参した二台の日産パトロールを使い、早朝から夕刻暗くなるまで山中を歩き回り、洞窟を見つけては石器、動物化石を採集、ベースキャンプに持ち帰り調べる、そういう作業を半年にわたり繰り返したのである[挿図3、4]。また同時に、この地域は旧石器時代の遺跡の豊庫であり、すでに調査された有名遺跡が数々あり、それらを訪ねるという楽しい日もあった。遺跡探しは苦難、苦しいの連続、しかも張り切りすぎた私は背骨を痛め、しばしば襲ってくる腰痛にいまだに悩ませられている。一方、有名遺跡との出会いはまさに興奮、興奮であった。それは調査後に訪ねたヨーロッパの有名遺跡との出会いで最高潮に達した。

この一九六七年のフィールド、それは私にとって非常に貴重な勉強となった。人骨が見つかった洞窟、人骨が埋葬された場所などを、その現場に立って考えることができた。それは、その後、三拍子揃う資料を手にする調査をデザインすること、そのために有益な知識を習得する、そういう調査から入れたことが誠に幸運であった。そして私が最初に手がけた発掘、それは一九六七年のフィールドで見つけた遺跡の一つ、ドゥアラ洞窟であった。

ドゥアラ洞窟は、アラビア砂漠の北に続くシリア砂漠のほぼ中央にあるパルミラ(Palmyra)盆地、その内陸盆地の北の周縁を形成する低い山塊の中腹に口を開けていた。盆地の西端には、シリア砂漠のなかでも最大規模といわれるオアシスがあり、それを中心に、かつてシルクロードの重要な拠点として栄え、紀元前後頃に女王ゼノビア(Zenobia)を戴き、一時はエジプトにまで版図を広げた隊商国家の都の廃墟が、今もなお荒涼たる砂漠のなかに往時の面影を留めている[挿図5、6]。ドゥアラ洞窟は、このオアシスの北東約二〇キロの地点にある。一九七〇(昭和四五)年にはじまった発掘では、期待したネアンデルタール人骨、そのような華ばなしい発見には未だ出会っていないが、別の面で数々の新知見をえたのである。その一部を紹介してみる。

パルミラ帝国の時代もそうであったが、今日のパルミラ盆地一帯は、冬に少しばかり雨が降るだけ、あとは四〇度を超える酷暑の続く乾燥期である。したがって人が住み着く場所はオアシスを中心とした地域だけで、その他は不毛の地である。ところが、一九六七年に行った遺跡の分布調査で、盆地の回りの山塊中に口を開くほとんど総ての洞窟で、旧石器などの遺物を発見することができた。そのような洞窟はドゥアラ洞窟をはじめとして優に百を超えるほどであった。このような数多くの遺跡が、しかも現在全く水気のない盆地一帯で広く見つかったということは、当時の環境が現在とは大きく異なって、例えば、今日より雨が多く、そのため緑も豊かで、さまざまな動物も生息していたのではないかと、そういう状況を想像させるに十分であった。この疑問を解く一つの鍵が一九七四(昭和四九)年の調査で見つかったのである[挿図7]。

自然地理学の専門家として同行した本学地理学教室阪口豊教授が、盆地一帯の地形地質学調査をおこなったとき、盆地をとりまく数段の段丘とおぼしき地形を見つけた。この地形の成因について阪口教授は、この盆地はかつて内陸の湖であったのだと、内陸湖の消長が段丘という地形をつくることによって、その痕跡を留めているのだという仮説を発表したのである。その後の調査に、この砂漠に消えた湖説を裏付ける証拠を見つけること、それが加わったことはいうまでもない。一九八四(昭和五九)年の調査、阪口教授が内陸湖であったと考える地点で三四メートルに達するコア・サンプルをとった[挿図8、9]。その分析結果から、パルミラ盆地の中心部にかつて大きな湖が存在していた、その確証をえたのである。

段丘の形成に関わったかつての湖水は、現在ごく小さな塩からい水たまりとして、そのなごりをとどめているにすぎないが、雨期に多量の降水があると、昔の面影が現われてくることもわかった。我々がおこなった過去三回のパルミラ盆地調査のうち、初めの二回は湖水としての姿は見られなかったが、第三回目には、我々の目を疑うほどの広大な湖が、そこに出現していた。これは、たまたま前年の雨期、冬の間に多量の雨が降ったためであることがわかった。 パルミラの砂漠に消えた湖、その発見は、西アジアの旧石器研究の世界に大きな衝撃を与えることになったのだが、その間、肝心の人骨は一向に顔を出してくれない。むしろ、調査を進めるうちに、どうもこの洞窟、人骨は望みが薄いなと考えるようになってきたのである。その理由について今回は触れない。そして次に手をつけたのがデデリエ洞窟である。

巨大洞窟「デデリエ」を発見したのは一九八七(昭和六二)年八月二五日のことである。足を踏み入れた時の感激は今でも忘れない。その感激は、六年後にネアンデルタール人の子供に出会った時以上であった。 すでに述べたように、海外学術調査に出かけるようになって、西アジアそしてヨーロッパ各地で数多くの旧石器時代の洞窟をみてきた。その中にはネアンデルタール人骨が発見された洞窟、現代型ホモ・サピエンスの代表例ともいうべきクロマニョン人骨の発見された洞窟、さまざまな石器文化に命名されることになったタイプ遺跡などがあった。そのたびに自分もこのような洞窟に遭遇する好運にめぐりあえないものかと夢見たものである。デデリエ洞窟を目のあたりにした時の感激は、おそらくそれが実現したと一瞬思ったのであろう。 一九八四年の夏である。ドゥアラ洞窟の調査を終え、シリアの首都ダマスカスから帰国する直前、当時ダマスカス大学先史考古学の教授であったスルタン・ムヘセン氏に会う。今年もまた人骨には出会えなかったなどと話している時に、彼から共同調査を申し込まれたのである。話を聞くと、私にとっては願ってもないフィールドのように思える。場所はダマスカスの北約四〇〇キロにあるアフリン盆地であった。即答はできない。翌日タクシーを借り上げ、日帰りでアフリン盆地に行く。 盆地に入り、盆地の東側を南北に走る断層、その断層崖を直角に侵食して走る数本の深い谷、ムヘセン氏の語るとおりに魅力に満ちていた。谷の中にはおそらくたくさんの洞窟が口を開けているであろうと、それだけで十分であった。ダマスカスにとって返し、ムヘセン氏に調査費の目安がつくまで待っていてくれと、そして、別れたのである。

三菱財団学術研究助成「大地溝帯北端における更新世人類遺跡の分布調査」を得て、アフリン盆地一帯での旧石器時代遺跡の探索が実現した。一九八七(昭和六二)年夏のことである。八月から九月にかけて、シリア、ダマスカス大学の自然地理学の教授アーデル・アブドゥルサラム氏、スルタン・ムヘセン氏とともに歩き回った。 遺跡の発見につながるのは体力と忍耐にまかせての踏査行であるが、決して無計画に歩くのではない。探索を予定する一帯の地質図と地形図を仕入れ、探索する地域、地点をしぼり込む作業から入る。人類化石は石灰岩の洞窟遺跡で発見される例が多いので、地質図のなかに石灰岩層が分布、露出する地域を探し、さらにその中から洞窟の発達しやすい比較的急峻な崖が分布している地域を地形図のなかに探すのである。 地域が決まれば、実際の探索に入る。その方法は単純である。選定した地域をただただ歩いて洞窟を探し、見つかれば遺跡であることを裏づけてくれる証拠を洞窟の内外で探す。最も具体的な証拠となるのは石器である。もし遺跡であれば、住人が残していった石器が堆積物の中に埋まっており、多くの場合その一部が地表に露出している。石器が見つかれば、その特徴から、いつ頃、どのような人類が住み着いていたかという部分も明らかになってくる。 ところで、アフリンの盆地にはクルド系の民族が住んでいる。彼らのなかには、洞窟には金銀財宝が埋まっていると信じている者がおり、洞窟を見つけると宝探しと称して地面を掘り起こす。遺跡を壊していることになるが、結果として石器や動物骨が地上に露出することになり、私どもの手間が省けるという場合もある。 灼熱のもと、腰痛に悩まされながらの約一カ月、約四万年以上の古さを示す中期旧石器時代の洞窟遺跡を七カ所、それに続く後期旧石器時代の洞窟遺跡を二カ所、約一万年前の中石器時代の洞窟遺跡を一カ所見つけた。いずれも報告されたことのない新遺跡であった。かくして、アフリン地域にネアンデルタール人類以降今日まで、連綿と人類が住み着いていたことが証明されることになったのである。

私どもがデデリエ(Dederiyeh)と命名した洞窟、その発見が最大の収穫であった。デデリエと呼ばれる谷の崖で発見された巨大な洞窟である。谷に向かって開いた通常の入口は幅約二〇メートル、奥行き約六〇メートル、最大幅は約四〇メートルもある。これだけの規模をもつ洞窟は今までに報告された数百を越える洞窟のなかにも例がなかった。洞窟はまた、その巨大さに加えて、もう一つ、煙突(チムニー)をもつという点に特徴があった。天井の一部が長い間に浸食され、煙突状に穴があいているのである。チムニーをもつ洞窟遺跡はまれであるが、西アジアで多量の人類化石が発見された洞窟、その多くが、不思議なことにこのタイプであった。いずれにせよ、通常の入口に加えチムニーというもう一つの入口をもつこの洞窟を、私どもは「二つの入口」を意味するクルド語から「デデリエ」と呼ぶことにしたのである。 ところで、デデリエ洞窟にもクルド人が入り、宝探しをしていた。洞窟のなかにはネアンデルタール人が残していった石器や動物の化石が多数散乱しており、かつてこの洞窟にネアンデルタール人が居住していたことがすぐにわかった。そして、周辺の住民がこれ以上は宝探しに訪れないことを願いながら、一九八七年の調査を終えたのである。

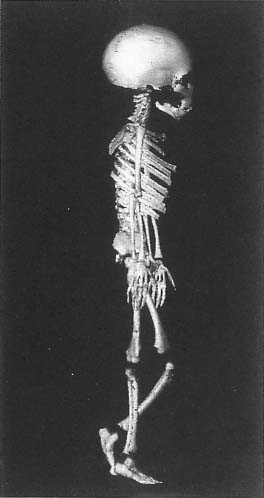

平成元年度文部省科学研究費補助金国際学術研究「デデリエ洞窟発掘——シリア・アフリン地溝帯における先史人類学的調査」として、ついに調査がはじまった。今シーズンこそはと祈りながら発掘を続けるが、待望する人骨はなかなか顔をださない。そんなある日、一九九三(平成四)年八月二三日のことである、日本・シリア合同調査隊はついにネアンデルタール人骨を掘りあてた。しかもその出会いは劇的であった。人骨が現われたのは発掘調査の最終日であった。やっと念願かない、ネアンデルタールと対面できたところで振り返ってみると、この洞窟に手をつけて四年目、この分野に足を踏み入れてからなんと三十年がたっていた。 ネアンデルタール人骨の発見、もちろん我々の人類学の世界では大きなニュースとなるが、すでに数多く発見されている。ヨーロッパ、西アジア、中央アジア各地でネアンデルタール人骨が発見されている遺跡を数えたところ、約百遺跡となる。多くの場合、一遺跡から数個体が見つかっている。一遺跡平均三個体と少なめに見積もっても、すでに三百個体のネアンデルタール人骨が発見されていることになる。しかし、そのほとんどは骨格の一部という断片的な資料でしかない。しかし、この三十年、決して無駄ではなかったようである。 対面したネアンデルタール人は子供であったが、これまでに例のない素晴しく保存の良い資料であったのである。子供のからだを造っていた骨のほとんどがあり、しかも生前の骨格の状態を忠実に留めており、これこそ意図的に埋葬されたことをうかがわせる好例とみられるものであった。そして、これが大発見につながったのである。大発見、それはこの顔を出した子供、この資料によりネアンデルタール人に対する私どもの古いイメージが一新されることになった。そういう発見である。 しかしこの発見、素晴しい資料を手にしただけで生まれるものではない。さらに、素晴しい資料を材料とする素晴しい研究が実践されなければならないということである。素晴しい資料、それを材料とする素晴しい研究、それもまた、発見物と同じように今までにない新しい内容であったのだが、その結果、ネアンデルタール人に対するイメージを一新するという大発見が生まれたということである。

発見されたネアンデルタール人の子供は、急遽フランスから招聘した専門家二人の手で原位置のままでレプリカがとられた。それが子供の埋葬状態を立体的に再現できる唯一の道だったからである。引き続き実測、写真撮影等によって埋葬状態を記録しながら取りあげた約二百点の骨は、シリア政府の許可を得て一年間借用し、専門家の手でクリーニング、復元作業が行われた。

部位ごとに復元された子供の骨格は自然人類学者の手で詳しく観察記録されると同時に、さまざまな問題が論じられることになったのである。わかったことの若干を紹介してみると、性別は不詳だが、年齢は約二歳、身長は約八〇センチとなった。骨格の随所に現代の子供には見られない、ネアンデルタール人に特有とされる形態が次々と観察されたのである。 ほとんどの骨格部位が良質に残っていることがわかるにつれ、この子供は、これまで謎であったネアンデルタール人の子供の骨格の全貌を具体的に定義することができる、基準資料になりうることがわかってきた。そこでバラバラで見つかった骨をつなぎ合わせ、いわゆる交連骨格を組み上げ、肉付けし、歩かせ、さらにこの夭折した子供が生きながらえたらどのような容姿になるかを、科学的に復元してみようと考えたのである。これが今回の大発見につながったのである。この研究を、ネアンデルタールの復活プロジェクトと呼ぶことにした。夢を実現するには、これまで人類学と無縁であったさまざまな分野との共同作業、と同時に、さまざまな先端技術を駆使することになる。今回それを実践したわけである。それが成功すれば、誰もがネアンデルタール人について今までになく具体的なイメージをもつことができると考えたのである。そして、子供は甦ったのである。デデリエの子供は、我々現代の子供とよく似た姿かたちで歩きはじめたのである。

この原稿の仕上げに向けて奮闘していた七月一一日、午前十時ごろ、デスクの電話がなる。NHK報道局国際部からであった。話を聞いているうちに次第に興奮、そして同時に、先を越されたかと、残念、偽りのない気持ちであった。 ネアンデルタール、彼らの祖先と我々現代人の祖先とは、約六十万年前、分かれて別々の道を歩みはじめ、その後、一方の道からネアンデルタール人が、もう一方の道から我々現代人の祖先が登場することになった。ドイツ、ネアンデル渓谷の洞窟で一八五六年に見つかったネアンデルタール人のタイプ標本、その腕の骨からDNA遺伝子を抽出することに成功したドイツ・アメリカ研究グループの記者会見の速報であった。ネアンデルタール人のDNA遺伝子パタン、それを我々現代人の遺伝子パタンと比較してみたいという、世界中の人類学者、遺伝学者の夢、それがついに成功したのである。 この十年、人類学の世界で最も脚光を浴びてきた話題の一つ、現代人の起源論争において、ネアンデルタール人と我々との関係をどのように説明するか、人類学と遺伝学という二つの分野を巻き込み盛んに論争されてきた。人類学者は化石資料を手がかりにモデルをたて、遺伝学者は人間のからだをつかさどる遺伝子とその本体であるDNAを手がかりにモデルをたて、そして近年、二つの仮説が注目されていた。 一つは多地域進化説とよばれるもので、かつて百万年以前、アフリカを出てユーラシア大陸各地に移り住んだホモ・エレクトス(原人)が移り住んだ場所で進化を繰り返すうちに、そのなかから我々現代人の直系の祖先となる新人が、ネアンデルタール(旧人)の段階を経て誕生することになったのだと。もう一つはアフリカ起源説とよばれ、現代人の直系の祖先となる新人は、十万年以前にアフリカの地で生まれ、その子孫がユーラシア大陸各地に再び移り住み、それぞれの地に住み着いていたネアンデルタール人などと交替し、そのなかから我々現代人の直系の祖先となる新人が誕生することになったのだというのである。 この論争、決着はネアンデルタール人骨から遺伝子を抽出し、そのタイプを我々の遺伝子と比較してみることにあると、誰もが知っていた。そして、世界中の多くの遺伝学者はこの研究に密かに挑戦、凌ぎを削っていたのである。そして、ついに一つの結論がみえたのである。アフリカ起源説を裏付ける証拠、直接の証拠が見つかったのである。しかもそれが、ネアンデルタール人の存在を裏付けることになった第一号化石、タイプ標本の腕の骨から見つかったとは、まことに象徴的だ。 十日後、今年もまたデデリエ調査に出かける。出発直前、準備に追われながらも、再び人骨を見つけ、その遺伝子を世界に先駆けて見つけたいと、本当にそう考えていた。その矢先に舞い込んだ素晴しいニュースであった。 |

|

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |