島霞谷製鋳造鉛活字

文政一〇(一八二七)年に下野国栃木町に生まれた島霞谷は明治三(一八七〇)年に柳材の小口に黄楊材に彫った種字を金槌で打ち込んだパンチ母型に鉛、アンチモン合金を流し込むという方法で三号大の楷書体漢字、片仮名、欧文の各活字を製造し、明治三〜四(一八七〇〜七一)年にかけて刊行した『化学訓蒙』、あるいは没後に刊行された『虎烈刺論』や『検尿要訣」などで、大学東校の医学書の開版に寄与した。

島霞谷の活字製造と東校活版諸書

府川充男

島霞谷についてはこれ迄世に殆ど何も知られることがなかった。無論、人名事典の類に掲載されたこともないので、茲に『群馬県立歴史博物館調査報告書』第五号(群馬県立歴史博物館、平成元年)所載、山鹿英助・新井昭男「島家所蔵資料について」を参照しつつ、その履歴を略記しておこう。

文政一〇(一八二七)年、下野国栃木町の旅籠角屋島仁三郎(英林)の子として生れる。幼名玉之助、後仁三郎を襲名、幼くして書才を認められ、梅林、後霞谷と号した。別号無懐子、秀利。弘化四(一八四七)年、椿椿山の畫塾琢華堂に入門、本格的に南畫を修行。文久元(一八六一)年から蕃書調所で洋畫を学ぶ。慶応三(一八六七)年、開成所の絵図調出役に任ぜられた。明治二(一八六九)年一〇月付で大学中写字生に任命され、地図御用掛を務めた。明治三(一八七〇)年五月、大写字生に昇進。同年一一月一日、病死。妻隆(隆子)が郷里の桐生に持ち帰った霞谷の遺品はつい近年迄手付かずのまま島家(桐生市。当主島勝二氏は島霞谷・隆夫妻の孫に当る)の土蔵中に保管されていたが、膨大な伝存資料の発見を契機に絵畫、写真、印刷など各分野の専門家による調査が開始された。とりわけ島霞谷の書業については平成二(一九九〇)年九月に催された兵庫県立近代美術館の開館二十周年記念特別展「日本美術の十九世紀」で初めて本格的に紹介され大きな注目を浴びた。美術史の方面に私は全く以て不調法だが漏聞するところ遠からずして明治初年の近代美術史の発端部が改訂され、島霞谷が高橋由一と並べ記される日が来ても全く不思議はないという形勢とも見受ける。なお島家資料中に写本『島霞谷先生伝』、『霞谷先生略伝』がある。

島霞谷の活字製造に関してはまず、蔵田仙之助の談話(石井研堂聞書)に取材したものという東京印刷同業組合編『日本印刷大観』の記事を引いておきたい。

| |

大学東校に司馬といふ人がゐて水牛の角に字父を彫り柳材の小口に叩き込んで字母とし、鉄砲玉を鋳込む機械−釘抜きのやうな形のもの−で押さへて活字を作つたことがある。鋳造の際、柳材から湿気を蒸発する為に字面がざらざらになるので、後に小刀で修整して用ひたさうである。

|

「大学東校の司馬」と言えば語学の天才を嘔われた大助教司馬盈之(凌海)がまず思い浮ぶところだが、この場合の「司馬」とは瞭かに島霞谷のことであろう。また川田久長『活版印刷史』の叙述は右に基づきながら興味深いエピソードを併せて伝えている。

| |

(首略)霞谷は水牛の角に種字を彫刻してパンチを作り、それを柳材の木口(こぐち)に打ちこんで母型とし、これに活字合金を流しこんで活字を鋳造したが、鉛の熱湯を注ぎこむと母型の柳材から水分が蒸発するので、鋳造した活字の面がなめらかに出来上らず、仕上げの修整を加えてようやく使用に適するものになったというのである。(中略)また慶応四年(一八六八年)の五月、上野の山で彰義隊と官軍の戦争があった時、岩橋教章は自分に写真術を教えてくれた師匠の「シマカコク」という人が、下谷の不忍の池の近くに住んでいたので、その夫婦を小石川丸山町の岩橋の邸内に非難させた。「シマカコク」は頭を剃り円めた法躰(ほったい)姿で、岩橋の台所の一部に急造の暗室のようなものを作って、写真をやっていたことを子供心に覚えていると教章の子章山は語っている。章山のいう「シマカコク」が果して島霞谷であるかどうか、章山は呼び名を覚えているだけでどのような字を当てるのか一切わからぬといっている。岩橋教章は周知のとおり、明治六年(西暦一八七三年)技術伝習生としてオーストリアのウィーンに留学、銅版彫刻と石版術を学んで帰朝、印書局、内務省地理局などに出仕して地図彫刻の上に貢献をした人である。その教章が維新前後に写真(もちろんダゲロタイプか湿板写真)を学んだ「シマカコク」なる人物と島霞谷との間に、著者は一脈相通ずるものがあるような気がする。

|

山鹿英助・新井昭男両氏による島家調査の折にも撮影機と附属品、霞谷或いは妻隆(隆子)の撮影による湿版写真、鶏卵紙に紙焼された写真など多くの写真関係資料が発見されている。「島家所蔵資料について」参照。

もう一つ、近年岩波文庫に収録されるほど江湖著聞の資料でありつつ印刷史方面で参照されることのなかった石黒忠悳の回顧談『石黒忠悳懐旧九十年』(石黒忠篤、昭和一一年。この初版自体五千部も発行されている。岩波文庫版の書名は『懐旧九十年』。岩波書店、昭和五八年)を引いておこう。

| |

私は此時の化学の講義案を整理して「化学訓蒙」といふ著書として活版印刷を企てましたが、活字に乏しくて困つて居ると、其折大学で絵を畫かせる為に傭うてあつた画家島霞谷といふ人が新活字を発明しました。先づ柘植の木に字を刻み、これを河柳といふ木の小口切の上に載せて金槌で打つと、字が凹型に抜ける、其の型へアンチモニーと鉛とを混じて熔かしたものを流し込むと、ちやんと独立した活字が出来ます。河柳は熱した鉛に堪へて焦げません。此の活字で刷つたのが、初版の「化学訓蒙」で、是が医学校で活字出版の最初で、其の書を生徒各自に渡したのです。前には欧文を写す為に羽根でペンを造り、今又化学講義を出版せんが為に活字を作るといふ当時の苦心は、私に取つて終世思ひ出の種です。此化学訓蒙は当時化学書の無かつた為に大いに行はれ、後年官許を得て私版として幾回も発刊しました。そして其れからの収入が私の家の小さな恒産の基をなしたのです。

|

蔵田仙之助(石井)と石黒では父型の材質が異なっていることになるが柳材の母型を用いたことでは一致する。

なお石黒の講演集『況斎叢話』(民友社、明治三四年)所載の「日本の活版歴史と職工に備蓄の注意」も柘植の父型、柳の母型としている。管見に入るかぎりで、大学東校の活字製造事業とりわけその試行錯誤の過程にまで触れた最も詳しい記事がこれである。

| |

明治二年に私が大学東校に居て教官をした時に、ケミストリーを講釈した。講釈して書いて学生に授けた。其学生に授くるのに、一々書いて見ると、手間がとれるから、之を活版にしやうと云ふので、其時に活版を尋ねたけれどもない。木版にしたら中々出来ぬ。況んや一週間の内に公報を渡すのは活版でなければならぬ。そこで我々は医学館の庫の中へ行つて活版を探した処が、銅の活版が大分出て来た。是は伝へ聞くに文禄年中に朝鮮から分捕つたものであるといふ。其外に木の活版もあつた。併しながら是れは皆漢方医者の活版だによつて、我々がケミストリーや何かを刷るのには誠に字が少ない。ドウか活版を拵へやうといふので、其時に活版を新しく拵へるといふことが始まつた。其時にどうして活版を拵へるかと云ふと、活版を先つ鉄に彫つた。鉄に元字を彫つてソレを真鍮に打つて、サウして模型を拵へてソレに鉛をつぎ込んで、活版を一ツづゝ拵へた。明治二年だから三十年前だ。或は此時にはオギヤゝゝゝと泣いて居た先生方もあらうが、そこでそれをば一々彫つてからにケミストリーの色々附号等を彫つて、サウして活版を拵へた処が、其時に島霞谷と云ふ人が色々の事を発明して考へる人で、これは斯ういふことをしてはまどろこしくていけないから、斯う云ふ工夫をしやうと其人が一つの工夫をした。ソレはどういふ工夫であるかといふと、柘植の木に字を彫つて、それを水柳の小口彫りに叩いて、字だけを埋めて、それにアンチモニーと鉛とを熔かしてついで活版を拵へた。ソレで本を刷たのだが、我々の著述の化学訓蒙といふ六巻の本が出来た。それでどうして刷つたのかといふと、一枚ゝゝにバレンで刷つて居る。而して僅か三十年の今日に至つて、此活版事業が殆ど欧羅巴と匹敵するに至り、殊に諸君が此共同の団躰を作るといふまでに至つたのは、私すこぶる喜ぶから、諸君に此事を申し上げて置きたい。

|

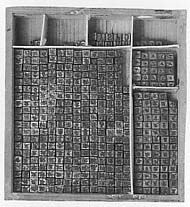

ところで島家より最初に発見された資料中には島活字使用各書に遣われた活字と同じものと目すべき活字三百八十九本(漢字大二百七十六本・小六十九本、片仮名大五本・小二十五本、アルファベット大十本・小二本、記号小二本。因みに小は割註に遣われた活字)(展示番号58)と碁盤状の罫紙(整版)に活字を一本ずつ捺刷した「清刷」数葉が含まれており(挿図1)、平成二(一九九〇)年六月より凸版印刷総含研究所に活字一式を運んで綿密な寸法測定と電子線マイクロ・アナライザーによる成分分析、硬度検査などが進められた(後にさらに活字や黄楊製の父型他の関係資料が発見されている。かくして現在凸版印刷印刷史料館が島家から預かっている活字は、平成二年六月二二日現在で、漢字大・二百七十六、漢字小・六十九、片仮名・三十、アルファベット・十二、記号・二の小計三百八十点、続いて同年一〇月二四日現在でさらに、黄楊父型・九、黄銅母型二、ネッキ無活字大・一/正角柱・二/長角柱・六、ネッキ付活字正角柱・五/長角柱・十四、丸棒・一の小計三十九点、さらに平成六年一二月二日現在で、黄楊父型二、また平成七年二月一〇日現在で、漢字大・九、アルファベット・三の小計十二点、総計四百四十一点[内父型・十、母型・二に及ぶ)。明治初年の伝存活字資料についてこれだけの史料が集積され、詳密な調査分析が行われたことは嘗て例を見ない。

|

| 挿図1 |

島霞谷の活字は、現存の遺品に即する限りにおいて、黄楊の父型を柳に打ち込み、そこに鋳型を立てて鋳造、さらに彫刻刀などで金属活字の字面周囲を仕上げるという工程を経ることにより製造されたものと推測される。島家ならびに凸版印刷に於て私が活字を実見した折にも面取りを初めとして「仕上の修整」が加えられた痕跡歴然たる活字が多数観察された。試作品も混在しているのであろうか、活字ボディの仕様に何種類かの別が見られるばかりでなく、大方は石黒の記している通り鉛・アンティモンのみ(ただし成分比率には大きな相違がある)の活字だが一部に亜鉛を主として鉛・アンティモンを加えた活字が混在している。また遺された同字の活字幾つかは各々全く別の母型から鋳造されたものである。例えば「漠」の活字二本は活字ボディの仕様、高さが違うばかりか、マイクロ・アナライザーにかけてみたところ成分にも大きな開きが見られた(「漠」の場合、片方は七・四ミリ×八・四五ミリ、高さ二一・九五ミリ、鉛六九パーセント、アンティモン三一パーセント、もう片方は七・五ミリ×八・六ミリ、鉛八二・九パーセント、アンティモン一七・一パーセント)。柳の母型にせよ、また水牛の角のパンチにせよ黄楊のパンチにせよ相当規模の補彫・新彫が必要であったと思われるが実際島活字使用書には同字別活字の観察される例が極めて多く、次々と活字が新刻新鋳されていったことが窺われる(実際に大学東校官版に「島霞谷発明」の活字が用いられたのは殆ど島没後であるが、以降も補鋳は大いに必要であった筈である。また或いはひょっとして父型に黄楊を用いた時期と牛角を用いた時期があったのやも知れぬ)。凸版印刷総合研究所による島活字の詳細な計測と調査分析については百瀬宏・村上孝・川俣正一の浩瀚な論攷「近代初期の和文活字鋳造(第一報)大学東校官版用金属活字と島霞谷」(『日本印刷学会誌』第二九巻第三号、通巻第一一三号所載、日本印刷学会、平成四年)及び「近代初期の和文活字鋳造(第二報)黄楊母型、柳母型による鉛活字鋳造」(同誌第二九巻第四号、通巻第一一四号所載、平成四年)を参照されたい。

島霞谷は明治三(一八七〇)年末に病没しているから、自らの発明した活字が実際に官版医学書に次々と用いられていくのを見ずして逝ったことになる。さて霞谷による活字製造の試行に先立つこと半年、明治二(一八六九)年末にウィリアム・ガンブルを長崎に招聘した本木昌造が爾後作り出していく明朝体活字はすべて、上海美華書館から齎された活字の複製品であったに過ぎない。巷間に「本木の発明」とされる号数システムにしても、明治五(一八七二)年の崎陽新塾の活字見本広告を実測してみれば、一号が四号の倍となっていないことなど、当初は単なる美華書館の活字格の模倣だったのである。これに比して、東京最初の鋳造活字たる島霞谷の活字は、軽便であり稚拙でもあったにせよ、邦人が独力で鋳造活字を製造せんとした企てとして、幕末の大鳥圭介にも比肩すべき意義を持つ。亜鉛主剤活字の存在などは霞谷の試行錯誤の一過程をよく物語るものであろう。

なお島家資料の内、「島家所蔵資料について」で「官録定則」の名で呼ばれている、書状等の写しを合綴した文書中に大学東校少博士島村鼎甫に宛てた覚書(冒頭に「活字御心見御用ニ付経験中諸入費并二出来上リニ相成候分其外機械忽躰諸覚書」とある)の書留があって、島村より預かった百両の使途を初めとして、出入の職人への支払、鉛、アンティモン、トタンなど地金の購入代、鋳型他の道具代金、雑費などの明細が記されている(前出『島霞谷先生略伝』、『霞谷先生伝』とも活字製造については「既而究理漢典活字版之製造矣、執政感歎於便宜而有益於国家」とあるのみで殆ど触れていないのは極めて残念である)。覚書末尾には「午十月十七日」の日付が記され、活字製造に費やした金子はそれまでだけで金二百二十八両餘・銀三匁餘・銭一貫目餘に及んでいたことが判明する(この文書の全文は『タイポグラフィックス・ティ』第一三九号、平成四年所載の拙稿「島霞谷と東校活版[上]」中に掲げておいた)。なお平成六(一九九四)年になって島家土蔵中からより詳細な新史料『活判御用扣」(表紙「明治三庚午年四月吉日/活判御用扣/島大写字生」)が発見されている(詳細は『印刷史研究』第一号、印刷史研究会、平成七年から連載されている「島霞谷の新発見資料」を参看されたい)。

なお管見に入る限りで島霞谷の製造した活字を用いた書物は、「文部東校官版」「文部省官版」と見返に記された三標目四冊を除き総て大学東校の官版である。往時の医学校、大学校、大学、大学東校・大学南校、東校・南校、文部省、東京医学校等の朝令暮改的改組改称は凄まじいもので、どの参考資料を見ても分り難いが、ここでは石井研堂『増補改訂明治事物起源』(明治文化研究会編輯。日本評論社、初版昭和一九年、翻刻再版『明治事物起源』昭和四四年)より「東大医学部の由来」を引いておくこととしよう。

| |

(上略)別項にも記せし通り、明治元年、西軍の江戸に入るや、先づ医学所を復興して、医学校となし、其後、屡其管轄を変じ、或は鎮将府の所管に、或は昌平学校の所管に、或は東京府の所管に帰し、其取締及び教授も、前田信輔、坪井為春、田代一徳、緒方玄蕃等数人の出入りあり。明治二年二月、医学校を、下谷御徒町より、神田和泉町旧藤堂邸に移し、同所の大病院と合併して、医学校病院と為せり。同年六月、政府は、教学の振興を図り、昌平学校を大学校と改め、医学校を之に隷して、其分局となせり。同十一月制定の同校規則中に次の数行あるを見る。……皇国歴世医学校の設あるも、定則なきを以て、学業を大成し難し、今般大政御維新の折柄、医は司命に関する重大の職にして、御政体中欠くべからざる一科なるを被思召、新に医学校を御創立被為在候儀、実に皇国医道始めて興る時、千古の一事、深く御主意を体認し奉り……萬国に超越候様各奮励可有之事二年十二月、大学校を改めて、大学(後の文部省類似)と為すや、医学校は、大学東校と改称し、四年七月、大学廃されて、本校名は単に東校と為り、九月二十五日、一旦閉校の形式を採り、尋で十月規則を改正し、本科五年、予科三年(五年七月に、予科二年に短縮)となし、百人の生徒を(五年)十月一日より予科に入れしめき。この度の新規則は、多く来朝の独逸二碩学の意見を採用せしなり。七年五月七日、東京医学校と改称す。これより先き、和泉町の地は、地勢卑湿に加ふるに狭隘に過ぎしかば、文部省用地本郷元富士町前田邸の一部に移すに決し、八年七月起工、九年十一月完成、(後に時計台と称せる建物)同月二十七日、神田より移転を了せり。この年、二十五名の卒業生を出し、単科大学の観ありし。十年四月十二日、法科理科文科綜合の東京開成学校と合併して、東京大学と改称せり。(下略)

|

より詳しくは明治文化研究会編『明治文化全集』第一八巻教育篇(昭和三年、再版昭和四二年)より妻木頼矩「文部省沿革略記」(明治八年一二月序)を参照されたい。なお文部省設立以降、嘗て開成所にあった活版関係の設備が東校敷地内に移転設置されたのはよく知られているが、島活字を使用した東校官版の刊行はそれ以前のことであり(恐らく「文部省官版」とされるものもそうであろう)、総て整版・木活字版と同様の馬楝刷もしくは脚踏みによる摺刷によったと推定して大過あるまい。私としては諸書の版相もこの推測を支持するものと考える(欧文活版印刷の嘉瑞工房・高岡重蔵氏からもこの刷面は通常の印刷機によるプレスによっては不可能である旨の御示唆を得た)。

文部省の活版印刷所については川田久長『活版印刷史』の記述を引いておく。

| |

ところが新設の文部省では、南校の活字掛に継承されていた蕃書調所以来の活版の諸設備を、そのころ神田和泉町の旧藤堂邸跡にあった東校の構内に移して、文部省直属の活版所を開いた。そして開成所の活字方時代から関係のあった榊令輔、中根鳳斎などが出勤して、やはり指揮監督の任に当ったようであるが、更に明治四年(西暦一八七一年)の十月には、折から上京中の本木昌造に「活字御用」を命じた。これはその当時評判のよかった長崎製の活字を買入れるための対策と考えられるが、昌造は自身東京に長く滞在することができなかったので、社員の小幡正蔵を東京に呼び寄せて、東校に隣接した神田佐久間町三丁目に小幡活版所を開業せしめ、活字の納入と活版印刷の御用に応ずることにした。

|

本木が活字御用掛を拝命したのは正しくは一〇月ではなく六月のこととすべきであるが(『印刷雑誌』第七三巻第九号、平成二年所載、桜井孝三「横浜印刷技術変遷史[一]」参照)、ともあれ文部省の出版物と本木活字の縁が生ずるのは明治四(一八七一)年夏ないし秋以降のことであって、東校活版諸本の刊行はそれ以前のことである。なお島霞谷及び東校官版の諸書については『週刊読書人』第一八八七号から第一八九二号(読書人、平成三年)に掲載された拙稿「幕末明治活版印刷史研究の新局面(一七−二二)」及び『印刷雑誌』第七四巻第七号(平成三年)所載の拙稿「近代印刷史研究の新しい話題をめぐって(二)」、『タイポグラフィックス・ティ』第一四一号(平成四年)所載の拙稿「島霞谷と東校活版(下)」をも参看されたい。

東校活版書目

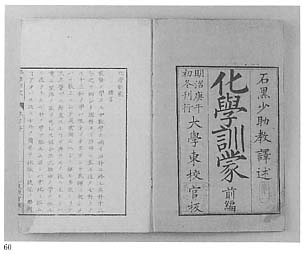

一、『化学訓蒙』

大学少助教石黒忠悳編輯(前編巻四上のみ大学中助教長谷川泰編輯)。大学東校官版(須原屋伊八・島村屋利助発兌)。『文部省出版書目』は明治四(一八七一)年三月刊とする。ただし前編巻之一緒言末に「明治三庚午春三月」、後編巻之一緒言末に「明治三庚午秋九月二十日」、見返に「明治庚午秋九月二十日」と印してあることからして『文部省出版書目』の記載には疑問を挿し挟むべき余地が大いにあろう。奥附にはやはり「東校活版大学大写字生島霞谷発明」とある。前編巻之一が島家、凸版印刷総合研究所印刷史料館に、同じく巻之五が国立国会図書館に、前編巻之一・巻之二・巻之四上・巻之四下・巻之五、後編巻之一・巻之二が東書文庫に、後篇巻之一が凸版印刷に所蔵されているが、前編巻之三は未だ管見に入らない。石黒忠悳『医科鈔』(石黒氏蔵版・島村屋利助発兌、辛未季秋下旬於読我書屋識。辛未は明治四年)の末尾に掲載されている「石黒先生著述目録」では、「官板化学訓蒙前編五冊、同後編二冊」とあり、随って前編巻之三は一冊であったと思われる。前編巻之一挿図の原畫が島家資料から発見されており、恐らく島活字使用各書に挿入された図は殆どすべて霞谷自身の筆に成るものに基づくものと思われる。なお先の石黒忠悳回顧談中の「私版」とは『増訂化学訓蒙』(読我書屋、島村利助発兌、初版明治六年序。再版も同年の刊記、三版は明治九年から翌年にかけて出版されている)のことで、こちらの版式は整版。読我書屋とは石黒の号。

二、『病理略論』

見返・奥附に「東京医学校分版」とある覆刻整版本が国立国会図書館に所蔵されている。題言末には「明治辛未春二月教官某識」とあり、『文部省出版書目』による刊行年月も明治四(一八七一)年二月。国立国会図書館所蔵本では版心下部に「医学校官版」、奥附は大学東校版とは様式が異なって「東京医学校分版」とあり発兌者の名(須原屋伊八・島村屋利助)が誌されるのみである。明治四年には未だ組織名称としての東京医学校は存在せず、しかしながら明治七(一八七四)年以降の刊行としては題言と時間が離れ過ぎるから気になっていた。題言の冒頭には活版による印行に触れて次のように誌される。

| |

一 和漢播訳ノ医書中病理書ノ如キハ未タ寂寥世ニ善本アルヲ見ス故ニ我東舎ノ生徒巳ニ諸書ヲ渉猟シ此ニ至テ大ニ其欠ヲ憾ム近頃山田生某長崎医院ノ教師満氏ノ口授一本ヲ所持ス之ヲ一覧スルニ蒼黄筆記ノ紙漏軽転写字ノ謬誤亦甚タ鮮カラス因テ吾儕塩谷退蔵志村養朴等ト倶ニ属読校正シ今仮ニ活版ヲ雇テ謄写ノ労ヲ省キ数百本ヲ舎中ニ蔵シ以テ聊カ其責ヲ塞ント欲ス閲者幸ニコレヲ恕セヨ

|

「我東舎」とあることからしても明治四(一八七一)年前半に大学東校で刊行されたものであることは疑い難い。やはり東京医学校分版に先行して東校官版として出版された先行版があったのではないだろうかと考えていたが、多治比郁夫・中野三敏共編『近世活字版目録』(青裳堂、平成二年)に「金属活字版」として大学東校版活版本が報告され、その後、早稲田大学図書館洋学文庫で東校版活字本を実見することも出来た。見返・奥附の様式、使用活字共に他の東校官版と同じ、版心も「東校官版」である。

三、『官版日講紀聞』

大学東校官版(須原屋伊八・島村屋利助発兌)、明治三(一八七〇)年大学少博士島村鼎甫序。大坂医学校の後、大学東校に短期間在職した阿蘭陀人教官A・F・ボウドワン(Antonius Franciscus Bauduin)の講義録。巻之一から巻之四の見返には「東校官版」、巻之五・巻之六の見返には「文部省官版」と印される。これは巻之一から巻之四までがまず刊行され、文部省設立(明治四年七月)後に巻五・巻六が刊行されたことによるものであろう。見返の朱印は巻之一から巻之四が「大学東校官版局之印」、巻之五・巻之六が「東校官版所」。太史局編『新刻書目一覧』の「ニ」の項に「近刻」として「官板日講記聞ボードイン口述大学東校四冊之内一冊」とある。版心下部は全巻「東校官版」。いずれの巻も島活字を使用する。

なお『新刻書目一覧』(大学、明治三年)に『官板日講紀聞』があるが、これは「英国医官ウヰリス氏講義」とされているようにボウドワンの先任教官ウィリス(William Willis)の講義録であって別書。また明治初年の医書中に鵬渡英述・島田貞哉『鵬氏脚気新説』(如心堂、刊年未詳、本木三号楷書活字使用)、 渡英述『 渡英述『 氏生理紀聞』([京都]村上勘兵衛等、明治七年)、抱独英述・大坂医学校編『官版日講記聞』(大坂医学校、[大坂]河内屋吉兵衛・[同]秋田屋喜助八発兌、明治二年一二月[巻一題言])などがある。国会図書館の目録には「日講記聞抱独英(バウドイン)述大阪医学校編/大阪医学校(明治9・5?)」なる項目もあるが、この閲覧請求番号に該当しているのは、五巻五冊で巻之一の題言に「明治己巳冬十二月」とある大坂医学校版『官版日講記聞』のセット(ちなみに己巳は明治二年である)と、巻之一から巻之十一までの医学校版『日講記聞』のセット(医学校、山中市兵衛・稲田佐兵衛・出雲寺萬次郎発兌、刊年不詳。『文部省出版書目』に「全十一冊」、「蘭国ボードイン講義の書取医学校訳」とあるものがこれであろう)の両方である。いずれも整版。右は各々異本であるから目録も更められることが望ましい。これらの「 氏生理紀聞』([京都]村上勘兵衛等、明治七年)、抱独英述・大坂医学校編『官版日講記聞』(大坂医学校、[大坂]河内屋吉兵衛・[同]秋田屋喜助八発兌、明治二年一二月[巻一題言])などがある。国会図書館の目録には「日講記聞抱独英(バウドイン)述大阪医学校編/大阪医学校(明治9・5?)」なる項目もあるが、この閲覧請求番号に該当しているのは、五巻五冊で巻之一の題言に「明治己巳冬十二月」とある大坂医学校版『官版日講記聞』のセット(ちなみに己巳は明治二年である)と、巻之一から巻之十一までの医学校版『日講記聞』のセット(医学校、山中市兵衛・稲田佐兵衛・出雲寺萬次郎発兌、刊年不詳。『文部省出版書目』に「全十一冊」、「蘭国ボードイン講義の書取医学校訳」とあるものがこれであろう)の両方である。いずれも整版。右は各々異本であるから目録も更められることが望ましい。これらの「 渡英氏」「鵬渡英氏」「抱独英氏」と大学東校の「抱独英氏」は同一人物、ボウドワン三兄弟の次兄にして大坂医学校に続いて大学東校で教鞭を執ったA・F・ボウドワンである。東校版『日講紀聞』の題言より引いておこう。 渡英氏」「鵬渡英氏」「抱独英氏」と大学東校の「抱独英氏」は同一人物、ボウドワン三兄弟の次兄にして大坂医学校に続いて大学東校で教鞭を執ったA・F・ボウドワンである。東校版『日講紀聞』の題言より引いておこう。

| |

是ニ於テ満校ノ生徒大ニ失望ス時ニ偶大阪医校ノ教師抱独英氏今秋代満ノ期ニ当リ已ニ暇ヲ告テ横浜ニ来ルニ会フ因テ官権リニ姑ク此人ヲ欺留シ以テ聊カ生徒ノ望ヲ慰シメント欲シ一旦之ヲ留レトモ肯セス再三強テ留レハ則チタル老翁涙ヲ垂テ固辞ス然レトモ生徒欽望ノ情甚タ切ナレハ訣然胃ヲ懐テ去ルニ忍ヒス終ニ僅カ二月間留ルヲ可ス是即チ抱氏ノ今仮リニ教職ノ闕ヲ補スル所以ナリ。

|

なお大学東校が独逸医学路線を選択して英人教官ウィリス(アーネスト・サトウ[Arnest Mason Satow]の親友でありサトウ『一外交官の見た明治維新』、坂田精一訳、岩波書店、昭和三五年九月[上巻]・同年一〇月[下巻]、岩波文庫でも知られる)を退職させたにも拘らず独逸人医師の到着が遅れた為に、嘗ての蘭英医学路線から掌を返すような独逸医学路線に憤愚やるかたないA・F・ボウドワンを拝み倒して教官に迎えた経緯については前出『石黒忠悳懐旧九十年』にも触れられている(そもそもA・F・ボウドワンが来日したのは日本最初の西洋式病院長崎養生所、のちの精得館でポンペの後任を務める為にであった)。

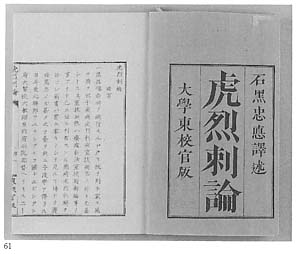

四、『虎烈剌論』

石黒忠悳訳。大学東校官版(須原屋伊八・島村屋利助発兌)、明治四(一八七一)年五月序。『文部省出版書目』は同年五月刊とする。これも奥附には「東校活版大学大写字生島霞谷発明」とある。『文部省出版書目』の記述が正しいとすれば三月以降発行の『検尿要訣』に「故」とあるのに五月以降発行の『虎烈剌論』では「故」が付されていないことになるが種々の様式からして実は『虎烈刺論』の方が先に刊行されたものと思われる。見返の朱印は「大学東/校官版/局之印」。後に『増訂虎烈剌論』(島村利助、明治一二年七月)が出されているが、こちらは本文組版に平野活版供給の四号活字を用いたもの。

五、『解剖学動脈篇』

文部中助教佐々木師興訳。文部省官版(須原屋伊八・島村屋利助発兌)。題簽は「解剖学動脈編」、見返は「解剖動脈篇」。『文部省出版書目』は刊行期日を明治三(一八七〇)年三月とするが信じ難い。先に紹介した島霞谷の島村鼎甫宛書留からしても三月時点では未だ島活字は製造されていなかったのではないかと思われるし、何より明治三年には未だ文部省は存在しない。訳者佐々木の肩書も「文部中助教」である。となると本書の刊行は明治四(一八七一)年の夏以前と考えられる。奥附には島活字使用の大学東校版諸書と同様「東校活版大学大写字生島霞谷発明」とある。

六、『検尿要訣」

足立寛訳述。文部東校官版(須原屋伊八・島村屋利助発兌)。国立国会図書館所蔵。奥附には「東校活版/故大学大写字生/島霞谷発明」とある。「故」とあるのは本書のみである。川田久長『活版印刷史』は本書を明治四(一八七一)年秋から明治五(一八七二)年夏の間の出版と推定しているが、朝倉治彦監修『日本書籍分類総目録』第一巻に覆刻されている『文部省出版書目』(附録として大学官版が掲載されている)に『検尿要訣』は明治四年三月刊とされている。

以上「一」から「六」迄の標目はすべて往時の官版発兌所として知られる須原屋伊八と島村屋利助の発兌に係り、いずれも四つ目の袋綴じ。ほとんどは刊記を闕くが、『化学訓蒙』及び『日講紀聞』の最初の方の巻のみが明治三(一八七〇)年、ほかは明治四(一八七一)年、それも恐らくは夏までの刊行であったろうと考えられる。いずれの標目もほぼ三号大の楷書と片仮名の鋳造活字を主として割註など双行小字に竪長格の小活字、ごく一部にアルファベットを交え、挿図・一部の表組及び版心・匡廓は木刻(丁付のみ小型の楷書活字を嵌合して使用)。題簽・見返・奥附は整版である。

『検尿要訣』のみは中本で、無界、十九字九行、匡廓は天地約一四二ミリ・左右約二〇〇ミリ(一丁)。『検尿要訣』以外いずれも半紙本で、無界、二十一字十行、匡廓は天地約一五六ミリ・左右約二三三ミリ(一丁)。匡廓はいずれも活版の組合せで、子持ち罫の四周双辺(『化学訓蒙』前編のみ四周単辺)、活字版としては殆ど例外的な迄に緊密に組み合されている。奥附の「東校活版」の大字の下には双行で『検尿要訣』のみ「大学大写字生/故島霞谷発明」とあり、ほかの書は二行目の「故」がない(同一版からの摺刷と思われる)。見返の朱印は『化学訓蒙』、『病理略論」、『虎烈剌論』、ならびに後出の『種痘亀鑑」、『痢病論附録麻疹略論』、さらに『日講紀聞』の巻之一から巻之四が「大学東/校官版/局之印」、『解剖学動脈篇』、『検尿要訣』ならびに『日講紀聞』の巻之五、巻之六が「東校/官版/所」。版心下部は、標目ないし巻次により、「東校官版」と「文部省官版」の二種類がある。活字版特有の墨色のムラがかなり目立つ場合もあるが、概して印刷状態はすこぶる良好である。版相からしても、整版や木活字版と同様の脚踏みないし馬楝の摺刷による印刷と思われる(曩に嘉瑞工房・高岡氏の御賛同について誌した)。すなわちこれら諸本は、明治四(一八七一)年夏以降に稼働しはじめたと考えられる「文部省活版所」、あるいは往時東校構内に移設されたという開成所以来の活版印刷機の係わったものではないとして大過あるまい。なお『文部省出版書目』に於いて活版本には「(活)」という符号が付されることとなっているが、管見に入った島活字使用書の内「(活)」とされているのは『解剖学動脈篇』のみに過ぎない。ただし他に気になる標目が存在しないでもない。

『文部省出版書目』の「東京大学」(大学東校版もここに収録されている)の項に「(活)」とされるものに、いずれも明治四年五月刊とされる『手術論』並びに『骨傷論』各全一冊がある。国立国会図書館に同名の各一冊が確認されるがどちらも題簽(整版)には双柱匡郭中に「手術論(骨傷論)東京医学校編輯 一」とあり本文は本木系四号活字による組版、版心中部は「巻之一」で奥附は存在しない。すなわち「全一冊」という造りの本ではないのである。これらの版本の刊行は使用活字からすれば少くとも明治四(一八七一)年夏の小幡活版所稼働開始以降、題簽に「東京医学校」とあることからすれば明治七(一八七四)年以降の刊行ということになろう。一方『文部省出版書目』の刊行年月を信用するとすれば或いはこの版に先行する別版、すなわちこれまで知られぬ東校活版の標目が存在したのではないかという疑問が生じることになる(そもそも東京医学校では大学東校版の覆刻書が幾つか刊行されている)。明治四(一八七一)年五月といえばちょうど島活字が大学東校官版に使用されていた時期に相当するからである。

七、『リユンドルペスト説』

前出「石黒先生著述目録」に「官板化学訓蒙」「官板虎列剌論」「官板痢病論」に続いて「官板リユンドルヘスト説」の名が誌される。これまで管見に入らなかったが、ようやく平成七(一九九五)年に古書肆より入手した。大学少助教石黒忠悳述。判型は『検尿要訣』以外の東校官版と同じ半紙本で無界、島活字の漢字と片仮名による組版で二十一字詰十行という具合に組版規格は共通するが、僅かに五丁。表紙は本文と共紙、袋綴の半紙本で、原装は紙繕による仮綴。版心下方に「東校官版」と印刷、表紙丁裏に「大学東/校官版/局之印」の朱印が捺されている(この印は花学訓蒙』『病理略論』『虎烈剌論』、それに『日講紀聞』の巻之一−巻之四、更に木活字版の東校官版『種痘亀鑑』『痢病論附録麻疹略論』と共通する。この点からしても、本書は島活字使用諸書のうちでは早い時期に印刷されたものと思われる。管見の範囲でだが、刷りムラが最も目立つ島活字使用書と言えよう)。匡廓は『化学訓蒙』前編以外の島活字使用書と同じく子持罫の四周双辺、奥附なし。

八、『医院治験録』

また、より後期の東校版金属活字本には『医院治験録』もある。国立国会図書館所蔵の『医院治験録』(題簽「東校医院治験録」、見返題「治験録」。明治五年正月。なお『医院治験録』に挿入された精密な図も霞谷の原畫によるものではなかろうか)はすべて整版であるが、金属活字版(恐らく再版)『医院治験録』も国立公文書館内閣文庫に所蔵されている。ただし、これは霞谷の製造した楷書活字を用いたものではなく通常の四号明朝体組版である(すなわち「文部省活版所」の係わった印刷物と推測される)。巻之一から巻之五までは国会図書館の『医院治験録』と同じ整版本で、巻之六以降が活版本。題簽「医院治験録第六」、巻之六見返「明治六年七月上梓/治験録/第一大学区医学校官板」。以下巻之七は明治六年八月上梓、巻之八は明治六年九月上梓、巻之九は明治六年一一月上梓、巻之十一は明治七年六月上梓となっている。

九、『種痘亀鑑』

木活字版。久我忠明述。大学東校(須原屋伊八・島村屋利助発兌)、明治四(一八七一)年五月序。『文部省出版書目』も同月刊とする。奥附の様式は島活字使用の東校官版諸書と共通するが「東校活版」の大字の下は空白のままである。別版に大学東校版を覆刻した整版本(題簽も別刻で奥附は「東京医学校分版」。国立国会図書館は両版とも所蔵するが東京医学校分版の方は目録に収載されていない)がある。後藤憲二編『近世活字版図録』参照。

十、『痢病論附録麻診略論』

木活字版。石黒忠悳訳。大学東校(須原屋伊八・島村屋利助発兌)、明治四(一八七一)年五月。刊行年月は『文部省出版書目』による。後藤憲二篇『近世活字版図録』に異植字版の比較が掲載されている。『種痘亀鑑』とこの『痢病論』に用いられている木活字は全く同じものとしてよかろう。ところでこの木活字の来歴であるが、『石黒忠悳懐旧九十年』に次の注目すべき記述がある。

| |

(上略)私は早速学生達にコレラ病に関する知識を与えなければならないと考へ、学生に読ませる本はないかと捜しました。がポンペ氏が長崎でした講義の筆記のコレラ論と、ボードインのコレラ説の外に新しい書物がなく、此二書も精新でないのでニマイルの著書から訳出しましたが、書名のコレラといふ病名漢字に付ては、従来用ひ来た義訳の字ではロ病又は暴瀉病等があり、音訳では片仮名で「コレラ」とあるが面白くない、といろゝゝ考へた末、一見ゾッとする程、恐ろしがる様なのがよいと、漢字音訳で「虎烈剌論」と題し、先頃漢方医学所から受継いだ活字を使用して、早速官版として発行し世間にも知らしめました。それに次で又麻疹が流行したので、是も一般に新しき方法を学ばせなくてはならぬと思ひ、直ぐ「麻疹論」を書いて出版しました。

|

先にも触れた通り東校版『虎烈刺論』に使用されたのは島霞谷製造の鋳造活字であり『痢病論附録麻診略論』の木活字(「先頃漢方医学所から受継いだ活字」)とは別物であるから、これは石黒の記憶違いとしてよかろう。しかし「漢方医学所から受継いだ活字」を東校官版に使用したという記事が正しいとすれば、『種痘亀鑑』及び『痢病論附録麻診略論』の木活字と幕府医学館版や喜多村(喜多邨)家の家塾・学訓堂版に遣われた木活字との続柄が気になってくるところである。マイクロフィルム版『江戸幕府刊行物集成』に収められた医学館の刊行物『大徳重校聖済要録』(文化一三年)を瞥見したところでは慥かに字様がよく似ているように思われた。また長澤規矩也『図書学参考図録』第四輯(汲古書院、昭和五二年五月)で「田口文之聯腋書院印本」の項に取り上げられている学訓堂刊『太平御覧』(安政二年。『近世活字版図録』にも収載)、同じく『日講四書解義』(文久元年)、聯腋書院刊『雪鴻紀踪』(安政三年序。『近世活字版図録』にも収載)、好古堂刊『潅園暇筆』(万延二年序。『近世活字版図録』にも収載)、小石川伝通院版とされる『大般若波羅密多経』(巻頭印文久二年。『近世活字版図録』にも収載)などの活字も慥かに『種痘亀鑑』、『痢病論附録麻診略論』の活字によく似ている。偶日、短時間ながら学訓堂聚珍版の丹羽元堅撰『医方類聚』(文久元年)の巻首・巻一と大学東校版『種痘亀鑑』を並べて披閲する機会を得、活字の字様によく似たものが存在すること、活字の大きさ、行間寸法すなわちインテルの規格が両書全く同じであることを確認した(ただし『医方類聚』は十七字九行、『種痘亀鑑』は二十字十行。補彫活字の混入の痕か『種痘亀鑑』の木活字は字様に複数の手が感ぜられる)。福井保『江戸幕府刊行物』には「文久年間以後、医学館には『聖済要録』の印刷に用いたものと、喜多村氏献納のものと、二種の大量の木活字があった筈である」とある。福井氏はこの活字のその後の行方を「不明」としておられるが、『況斎叢話』に「其外に木の活版もあつた。併しながら是れは皆漢方医者の活版だによつて」云々ともある通り、大学東校の木活字版二書に遣われた活字が実はこれに相当するものなのではないだろうかと私は考えておきたい。なお木活字ばかりでなく、医学館の倉庫にあったという「李朝活字」についても石黒の「日本の活版歴史と職工に備蓄の注意」に論及がある。

|

58 鋳造鉛活字三百八十九本

明治三(一八七〇)年

鉛合金、高平均二・一九五cm、縦平均〇・七三四cm、横平均〇・八四七cm

島勝二蔵、凸版印刷株式会社寄託

|

|

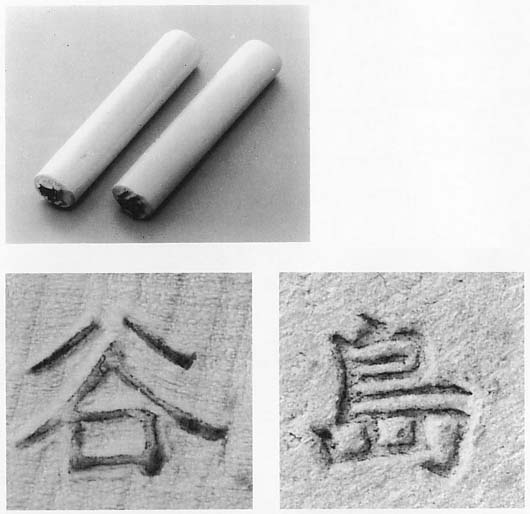

59 「島霞谷製鋳造鉛活字」復元モデル一揃い

鉛合金、柳材

凸版印刷株式会社蔵

霞谷は印材としてしばしば使われる黄楊材に種字を彫り、それを柳材の小口にパンチして母型を造ったと推定される。堅い黄楊材と、水分が多く、焼けても変形しにくい柳材。二種類の木材の性質の違いを利用する実に巧妙な方法であった。幕末の本草学の知識が活かされている。現存する活字三百八十九本の内訳は、漢字大二百七十六本、漢字小六十九本、片仮名大五本、片仮名小二十五本、アルファベット大十本、同上小二本、記号小二本。

|

|

60 石黒忠悳訳述『化学訓蒙』(前後二編補遺一編全八冊)

明治三(一八七〇)年初冬〜四(一八七一)年

大学東校官板、和装本

縦二二・八cm、横一五・六cm

凸版印刷株式会社蔵

著者石黒が少助教として勤務していた大学東校は東京大学医学部の前身にあたり、そこで印行された最初の大学教科書として記念すべき出版物。本書はまた日本人の手になる最初の金属活字文献でもある。奥書には「東校活版、大學大寓字生、島霞谷發明」とある。

|

|

61 石黒忠悳訳述『虎烈剌論』(全一冊)

明治四(一八七一)年五月

大学東校官板、和装本

縦二二・七cm、横一五・四cm

凸版印刷株式会社蔵

刊記は存在しないが、おそらく明治四(一八七一)年に大学東校で印行された医学教科書。『検尿要訣』とともに霞谷の没後に出版された。『石黒忠悳懐旧九十年』(昭和一一年)によると、「一見ゾッとする程、恐ろしがる様なのがよい」と思い、漢字音訳で「虎烈剌」(コレラ)の訳語を充てたのだという。

|

|