第二部

活字の世界

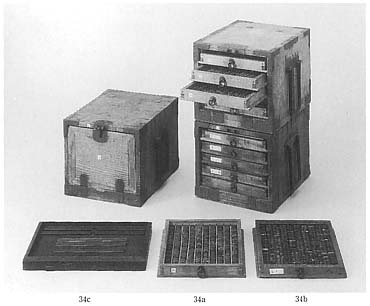

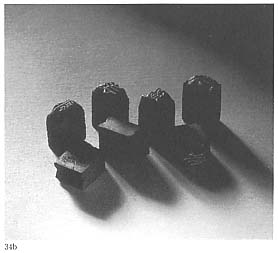

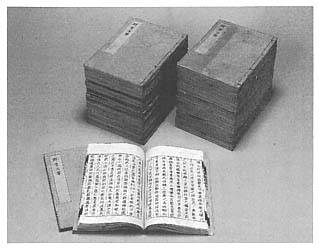

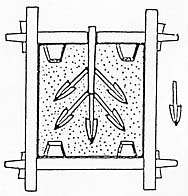

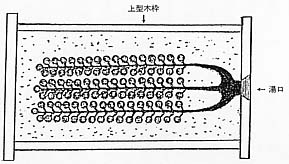

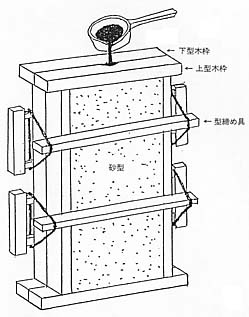

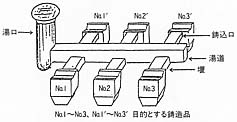

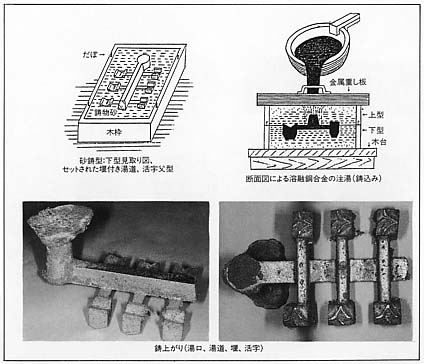

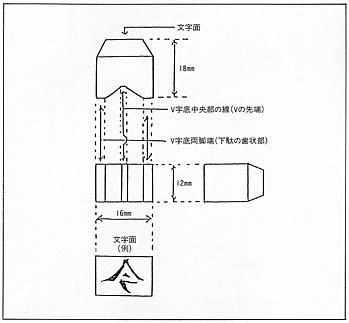

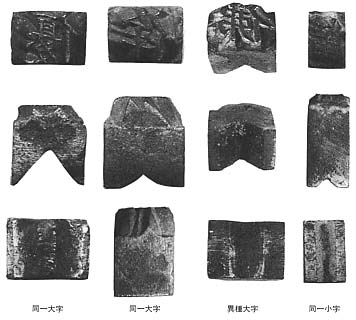

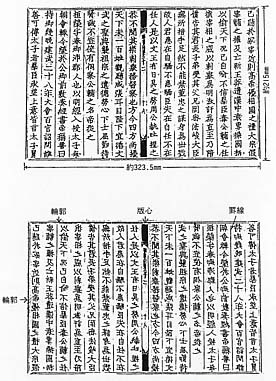

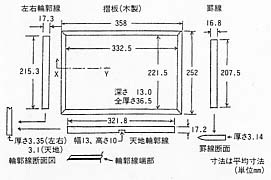

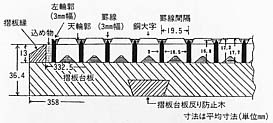

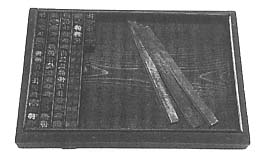

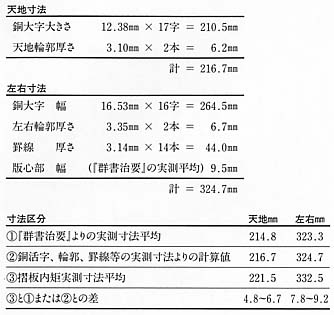

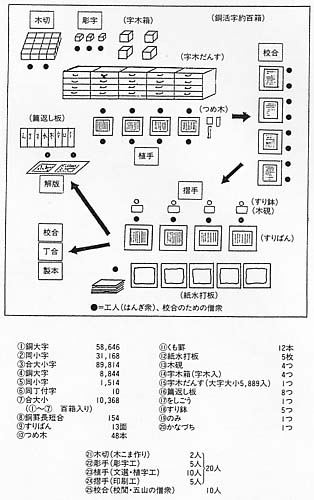

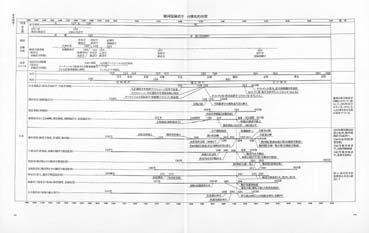

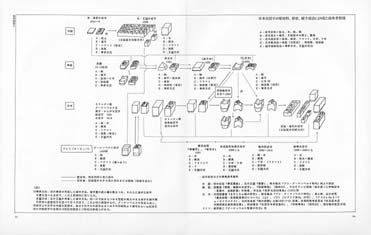

駿河版銅製活字慶長一二(一六〇七)年駿府に隠居した徳川家康が、林道春(羅山)と金地院崇伝に命じて造らせた金属活字。総数は約十一万本強と推定される。これらは国内で最初に造られた銅活字である。木製の種字から父型をとり、銅を流し込んで鋳造された。鋳造は慶長一一(一六〇六)年から元和二(一六一六)年にかけ、三度に亘ってなされた。鋳造技術は貨幣鋳造のそれと共通している。家康没後火災に遭って焼けたが、一部が紀州徳川家の南葵文庫に伝えられ、昭和一五年に凸版印刷株式会社の所有するところとなった。現在、銅大字一箱八百六十六個、銅小字十七箱三万一千三百個、木活字五箱五千八百十三個、銅罫線八十八個、銅輪郭十八個、摺板二面が保存されている。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前頁へ | 表紙に戻る | 次頁へ |