![]()

(本館教授/植物分類学)

いま東京大学では1万人を超える大学院生が在籍し、旧制では11,182名、新制では平成13年3月31日現在で15,016名が博士の学位を取得している。平成12年度では取得者は課程博士が973名、論文博士が358名である。在学者が日々たゆむことなく取組んでいるのは本学で行われている最先端の研究である。研究を通じての教育、その結果が学位論文であり、その提出によって手にするのが「学位記」である。だから、「学位記」展とはいま本学でまさに行われている最先端の研究教育を提示し、本学での教育の一端を多くの学内人・学外人に知っていただこうというのが、この展示の趣旨である。

本学での最先端の研究とひと口にいっても実に多岐にわたる。その多岐性のゆえもあって最先端という言葉だけが独り歩きしているように思える。多くの人にとって多様な最先端の中身を実際に知る機会もないのが現状だろう。1万人を超える大学院生は一人として同じ研究はやっていない。独創性こそが大事だからだ。簡単にいってしまえば本学では1万を超える最先端の研究が日々推進されているといえよう。その現状を知ることは決して容易ではないことが理解されるだろう。

「学位記」展の開催は、大学博物館としての本博物館にとっても重要なものである。それはまず、この展示は大学の博物館以外では成し得ないからである。次にいえるのは、最先端の研究は専門家以外の人々にとって決して理解しやすいものではないことである。しかし、最先端の研究の次世代の担い手、さらにはその意義を支え、知識を共有する層を広げることは最先端の研究を行う大学にとっても社会にとっても意味のあることだからである。後者に対して本博物館は研究の発端あるいは材料となったモノを切り口にする方法をとった。よくみる、成果だけを示すことでは真の理解は得られないと考えたからである。

このような趣旨での「学位記」展は少なくともわが国では最初の試みであろう。これがどの程度評価を得られる展示になるのか不安も残る。が、これは独創的なものである。だからこそ果敢に挑戦してみる価値があると、私はみたい。

![]()

(本館教授/植物分類学)

|

| 図1 中国雲南省麗江県黄山郷の白華村民間歌舞隊。雲南省農村部において農民組織が文化観光開発を成功させた事例。(2001年9月筆者撮影) |

|

| 図2 雲南省麗江では観光地化に伴い、既存の工芸技術と文字・絵画などのモチーフを応用した新たな工芸品が土産物産業として急成長している。写真は「現代トンバ芸術品」と呼ばれる商品の一例。(2001年9月筆者撮影) |

中国の事例

筆者は中国雲南省を対象に、地域開発手法としての文化観光の可能性について現地調査を続けているが、とくに近年の文化観光産業の隆盛化には目を見張るものがある。その背景には、国家的に観光振興を強力に推し進めているという政策上の事実がある。

中国では1978年末から始まる改革開放路線により、沿海部の都市に大きな経済発展がもたらされたが、その一方で沿海部と内陸部の経済格差は著しく拡大してしまった。中央政府はこうした国内の経済格差の是正を目指し、文化観光産業に着目したのである。

そもそも中国は広大な国土を有する多民族国家であり、公式に認定されているだけでも55の少数民族を抱える。しかし、その多くの居住地は内陸部の貧困地域に集中、中国における貧困者層の8割以上はこうした内陸部の少数民族であるという。文化観光は、こうした少数民族の豊かな文化資源を利用できること、比較的少ない初期投資で立ち上げ可能であること、関連する第三次産業への就業機会も増えること、などの点で注目されるようになり、地域経済を振興させる重要な手法として位置づけられるようになったのである。

地域開発手法としての文化観光

このように貧困解消のための地域開発戦略として文化観光産業の振興を政策的に位置づけているのは中国だけではない。他の多くの開発途上国や地域にも共通して見られる傾向である。つまりこれらの国や地域では、地域開発戦略上の観点から、地域の伝統文化を利用可能な資源として積極的に位置付けているのである。そして、こうした情況においては、「文化保全か、観光開発か」という二者択一の議論は無意味である。両者を互いに阻害しあう関係と捉えるのではなく、既存文化の保全・活用と観光開発の相乗効果による地域振興を可能とする地域計画が必要とされることはいうまでもない。

このように考えると、実は観光開発と文化資源の関係性は、開発と自然環境の関係性とのアナロジーで論じることが可能であることがわかる。つまり、文化資源を適切に評価し、それを持続的に活用していくことが重要となるのである。

開発援助と学際的観光研究の必要性

日本はその高い経済的プレゼンスをもって、国際社会において経済協力や技術協力の面で貢献することが期待されており、当然のことながら途上国の経済開発戦略上重要な手段となる観光開発の援助案件も数多く実施されている。折しも近年、援助のあり方そのものに対する議論や、我が国の厳しい経済・財政事情を受けたODA予算の戦略的配分のあり方に対する議論が高まっており、ODAの質的転換(旧来のハード整備からソフト重視、社会開発や環境保全、人的貢献へのシフト)が求められていることも事実である。こうした意味においても、文化観光開発に対する期待は高まる一方である。しかしながら、冒頭でも触れたように、本邦における観光開発に関する研究蓄積は極めて少ないのが実情である。

そもそも地域開発上の諸問題というのは様々な要因が絡み合う社会現象であり、その解決のためには学際的なアプローチが必要不可欠である。殊に観光活動という社会現象を巡っては、これまで動態的研究で比較的多くの蓄積を有する文化人類学分野や社会学分野との学際的な共同研究体制を確立していくことが重要となる。今回の総合研究博物館における学位記展が、こうした社会的要請に基づく学際的調査・研究を推進していくための、ひとつのきっかけとなることを切に願う。

![]()

(京都嵯峨芸術大学・芸術学部専任講師

/地域開発論、文化観光計画論)

文部科学省の地球シミュレータ計画(平成9〜13年度)によって640ノード(8プロセッサ/ノード)、理論性能40TFLOPS(1秒間に40兆回の浮動小数点演算を行う能力)という世界最高速のスーパーコンピュータ地球シミュレータが完成した(http://www.es.jaeri.go.jp)。地球環境の諸問題に対するシミュレーションソフトウェアの開発も同時進行しており、多くのソフトウェアが、科学技術振興調整費「高精度の地球変動予測のための並列ソフトウェア開発に関する研究(平成10〜14年度)」の中で、地球科学と情報科学の研究者による協力体制のもとで開発が進められている。

そうしたソウトウェア群のひとつに、固体地球分野を対象とした並列有限要素法解析システムGeoFEMがある(http://geofem.tokyo.rist.or.jp)。固体地球とは、地殻変動、地震発生、地震波動伝播など主に地球内部の事象を興味の対象とする研究分野であるが、空間・時間スケールの大きさ、あるいはスペクトルの広さゆえに、実験できないもの、理論づけの困難なものが沢山あり、計算機シミュレーションへ大きな期待が寄せられている。

|

|

|

GeoFEMは、多目的の汎用的並列有限要素コードとしての性格を有する「Tiger」と、Tigerをさらに発展させ地球シミュレータの利用を想定して「地球をまるごと計算する」ことを目指す「Snake」の2つのフェーズから研究開発が行われている。地球シミュレータは一種の大規模なSMP(Shared Memory Processor)クラスタであり、GeoFEMではその最適性能を引き出すために、ネットワーク結合された640ノード間での並列性能、メモリを共有する8PEからなるノード内での並列性能、1PEのベクトル性能、の言わば3種類の並列性能を同時に考慮している。

地球シミュレータ上での本格的なGeoFEMの運用はこれからであるが、その準備として、東京大学情報基盤センターのスーパーコンピュータSR8000-MPP(128ノード(8プロセッサ/ノード))において、高い並列計算性能、大規模解析性能が確認されている。例えば、比較的簡単な弾性解析では、8億自由度(8億元連立一次方程式方程式を解くことに相当する)の問題を、SR8000-MPPの128ノードを用いて約45分で解くことができる。また、こうした大規模な問題では計算結果の可視化のために結果を一旦ファイルに保存するという従来的な戦略は適用できないため、ボリュームレンダリングなどの可視化プロセスも解析と同様の並列処理によって画像に近いところまでのデータをスーパーコンピュータ上で高速に生成している。

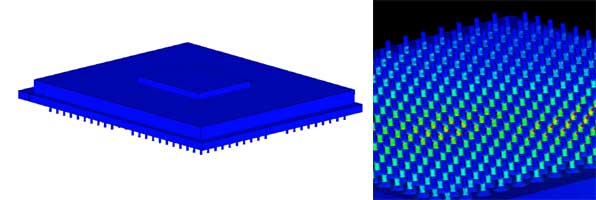

Tigerの主な部分は広く理工学の諸問題に適用可能となるように、そのソースコードやマニュアルがインターネット上で公開されている。図1は495本のピンを有するプロセッサをまるごと応力解析した例である。こうした問題では、従来、比較的単純化した全体モデルの解析と1本のピンを取り出した詳細な解析とを組み合わせる、という手法がとられてきた。大規模並列計算により、まるごと解析が可能となり、モデル化に伴う誤差が排除できるようになった。

図2は地球磁場の生成過程を地球から宇宙空間までをまるごとモデル化することでシミュレーションした例である。今後、地球シミュレータ上でのより大規模な計算により、観測が非常に困難な地球内部の諸現象の解明に威力を発揮しようとしている。でもが用意されているともいえる。

|

|

図2 地球のまるごと解析(地球磁場解析)(左:外殻の圧力分布、右:地球まわりの磁場分布)

|

![]()

(工学系研究科助教授/計算力学)

|

|

|

|

|

|

また、腹腔鏡は限られた部分しか映すことができないため、腹腔鏡を操作するカメラ助手が執刀医の指示にしたがって操作します。これにより、従来腹部を大きく切開して行っていた手術方法に比較して、腹壁に小さな孔を開けるだけで外科的処置が行えるため、患者に対する損傷が少なく、入院期間が短縮され、美容的にもすぐれるなど、患者にとってきわめてやさしい手術が実現します。

このように患者にとって負担の少ない手術は、その反面、執刀医に様々な制約を強いています。とくに、手術を円滑に行うには、モニター画面の映像は重要で、カメラ助手による映す部分の移動や安定した保持が問題となります。すなわち、腹腔鏡を保持しているカメラ助手と執刀医との意思疎通がうまくいかず執刀医の望む画面を素早く提示できない、また手ぶれが生じ画面が安定しないといった問題点があります。

一方、このような手術支援のロボットは、治療のために患者に直接触れます。これは、ロボットに対する人の安全を、人とロボットの作業領域を分けることで実現している工業用ロボットとは大きく異なります。したがって、機構的な設計により安全性を実現することが重要で、単にソフトウエアのみで対処するのはきわめて危険です。さらに、手術前の滅菌や消毒が可能なこと、手術中のトラブルに対する安全対策が万全なこと、手術後の洗浄も容易なこと、手術室での使用に適した大きさや重さであることなども要求されます。

これらの問題を解決して実現したのが、今回展示している腹腔鏡操作ロボットです。特に、5節リンク機構を採用することで、次のような利点を実現しました。

![]() 駆動範囲が限定され予想範囲外の動きがない。

駆動範囲が限定され予想範囲外の動きがない。

![]() 剛性が高く安定した駆動が可能である。

剛性が高く安定した駆動が可能である。

![]() 執刀医の作業空間との干渉や、術者・患者との衝突を避けることができる。

執刀医の作業空間との干渉や、術者・患者との衝突を避けることができる。

![]() リンク部を腹腔への挿入孔から離れた位置に設置できる。

リンク部を腹腔への挿入孔から離れた位置に設置できる。

![]() リンク部と駆動モータ等の電子部品は機構的に上部・下部に分離される。

リンク部と駆動モータ等の電子部品は機構的に上部・下部に分離される。

![]() リンク部の駆動モータへの着脱が簡単に行える。

リンク部の駆動モータへの着脱が簡単に行える。

また、腹腔への挿入部を球面ジョイントで固定し、かつズーム機構を採用しているため、腹腔鏡は球面ジョイント部を中心にして動くだけとなり、腹腔内で腹腔鏡と臓器の衝突の回避を機構的に実現しています。このように本ロボットは、安全・信頼性、駆動範囲、滅菌等の手術の運営面からも術中使用を十分に考慮したものといえます。

本ロボットは、日本学術振興会の未来開拓学術研究推進事業の一環として研究開発を進めており、すでに、共同研究先の九州大学医学部における臨床評価も終了しています。臨床評価としては、安全性にすぐれ、コンパクトできわめて操作しやすいとの評価を受けています。また、すでに医療用具としての認定も受けており、今年7月には、日立製作所から国産初の手術支援ロボットとして市販されます。

![]()

|

| 図1 受精して種子になる胚珠(はいしゅ)組織の模式図。左は典型的な被子植物の例、右はトレニア。 |

|

| 図2 めしべの切り口から束になって現われ,伸長を続ける花粉管(左)。拡大すると花粉管が胚珠に誘引されて受精する様子が観察できる(右)。 |

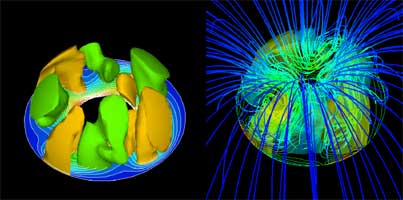

しかしながら、受精や初期発生のメカニズムに関しては、あまり解析が進んでいない。神秘のヴェールで覆われているかのように、植物の受精は厚い組織によって覆い隠されている。最も障壁となるのは、種皮になる組織によって卵細胞が覆われていることである。そこで私は、この組織の外に卵細胞が飛び出しているトレニア(Torenia fournieri;ゴマノハグサ科)という植物に注目した(図1)。

私の研究における独創性の1つは、このトレニアという植物を使っていることである。そもそもトレニアのこの特徴は、少なくとも1877には著名な生物学者のStrasburgerが記載しており、その後も何度か繰り返し記載されてきた。しかし不思議なことに、トレニアの特徴が十分に活かされたことはなかった。大学院で研究を始めるにあたり、発生に興味のあった私は、すでに確立されているニンジン不定胚形成のような系を使う選択肢もあった。

しかし、指導教官の黒岩常祥教授の勧めもあり、顕微操作や分子生物学的な手法を駆使して、実際に花の中で起こる発生の研究に挑戦することにした。そして始めてすぐに、卵細胞を観察するだけでも、いかに困難なことかを痛感させられた。それでもできるだけ研究に適した材料を探そうと苦労していたとき、読んでいた総説の中でトレニアの特徴について書かれた一文に気付いた。植物の受精を観察する難しさが身にしみていなければ、見過ごしていたかもしれない。

単にトレニアを使うだけでは、これまで行われてきた研究と違いがない。私はトレニアで体外受精を行わせることにより、受精の仕組みや瞬間の様子、そして初期発生のメカニズムを明らかにしていこうと考えた。しかし卵細胞などの生殖に関わる細胞群が裸出していることが、予想外に大きな障壁となった。卵細胞などと花粉管をともに生かしておくための培地の開発には成功したものの、それだけでは駄目だった。

花粉管がたまたま卵細胞の近くを通っても、どうしても素通りしてしまうのだ。突破口は、一度めしべの中を通った花粉管を用いることにあった(図2左)。すると花粉管が卵細胞の方に誘引され、受精が起こったのだ(図2右)。この系の開発により、拡散性の花粉管誘因物質の存在と、めしべによる花粉管活性化機構の存在が初めて示された。また、これまで全く未知だったダイナミックな受精の様子も明らかになった。花粉管の先端が破裂して内容物を噴出し始めると、卵細胞のとなりに2つある助細胞の1つが平均わずか0.6秒で崩壊して、花粉管の内容物を受けとった。

博士課程で開発した体外受精系を基盤として、現在も研究が発展している。マイクロレーザーを使って細胞を狙った細胞を1つずつ破壊していくと、2つの助細胞を破壊した場合に花粉管の誘因が止まり、2つの助細胞が花粉管誘因物質を放出していることが明らかになった。

花粉管誘因物質の同定と、より詳細な受精の動態の解明をめざし、現在さらに解析を進めている。トレニアは、日本の農林水産省・旧野菜茶業試験場やサントリーで分子育種のモデル系として整備されてきた植物でもあり、今後の物質レベルでの解析でも進展が期待される。トレニアというユニークな研究材料を通して、植物の受精や初期発生の普遍的なしくみを分子レベルで解明できればと期待している。

![]()

(理学系研究科・生物科学専攻助手

/植物発生学)

|

| 図 「長老がソクヌ(左)を、ラマがダラン(右)をトゥモした」 |

そんなわけで、かつての指導教官から「学位記展」への協力を頼まれて二つ返事で引き受けてはみたものの、具体的な展示内容を考える段になってはたと困ってしまった。フィールドワーク中に使っていた靴やリュック、或いは人々が着ていた服なぞを展示して探検家を気取るのはまっぴらだし、調査中に使っていた道具は、その辺に買い物にいけばもっといいものが手に入りそうな代物ばかりである。さりとて博士論文を書くときに使っていたコンピュータや、博士論文に引用した文献を並べてみても、到底魅力的な展示にはならないであろう。

それでは文化人類学は魅力のない学問なのだろうか。少なくとも私はそうは思わない。ただ、現地調査から持ち帰ったモノだけから、その面白さを伝えることはとても難しいと思う。確かに私のフィールドノートには、儀礼の式次第や村の有力者へのインタビューの内容から、その日の私自身の行動に至るまで、実に様々なことが書いてある。だが、余人を寄せ付けない壊滅的な字の下手糞さは措くとしても、そこに書いてある個々の記述の多くは、私以外の人間にはそのままではほとんど理解不能なものである。「ダメが鳴らされ、長老がソクヌを、ラマがダランをトモし、チャメリンシャーがマネを挟んでピタイをドモした」などと書いてあるのだから、前衛小説さながらと言ってよいだろう。こうなってしまう理由は単純である。

ノートの記述が、私自身が、或る部分調査を通じて、或る部分文化人類学者としての教育を受けることで獲得した、様々な知識や情報を前提として書かれているからだ。

これは恐らく存外重要なことである。極言すれば、文化人類学者にとって真の一次資料となっているのは、フィールドノートや現地で撮った写真そのものではなく、それらを媒介にして喚起される記憶の総体だ、ということになるからだ。他の人類学者のフィールドノートを見ても直接役立つことが意外に少ないのは、恐らくそのためである。

だが、人は問うかも知れない。このわかりにくさは、自分が知らない言語が記述に混入していることに由来するのであり、その言葉(私の場合で言えば、極西部ネパールの一部で話されているビャンシー語)を学びさえすれば誰でも上記の記述は理解出来るのではないだろうかと。しかし、或る人々の言語を、その人々に関するその他の物事から十全に切り離せると考えるのは危険である。ソクヌやトモという語について学ぶのには、例えば「つけとどけ」や「三三九度」について学ぶのと同じような困難がある。

最後に、さまざまな記憶を持ち帰ってきた私が、そこから何を見いだそうとしているのかという問題が残る。それが、ヒマラヤの山奥に残る古来の伝統でないことは確かである。私が住み込んだ村の人々は、既に充分に「近代人」であるからだ。大体、村人の一人は当時ハーヴァード大学の学生で、1995年の帰国直前に彼からEメールアドレスを教えてくれと言われた時、私はそんなものの存在を全く知らなかった。しかし、だからといってビャンスの人々が語り、行うことが、私にとって何もかも自明であった訳ではない。自文化と異文化、未開と文明といった二項対立にも、近代という同一性にも還元されない微妙な差異とその文脈、これこそ私が調査を通じて学びつつあることだ、と今は考えている。そうした差異の感覚を最終的に保証するのは、私という人間によって、しかも常に不完全な形で辿られるしかない記憶なのである。

![]()

(東洋文化研究所助教授/文化人類学)

Ouroboros 第18号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成14年7月23日

編集人:高槻成紀/発行人:高橋 進/発行所:東京大学総合研究博物館