|

|

| 図1 クランツ商会創始者 Adam August Krantzの肖像 |

|

東京大学総合研究博物館には「クランツ(Krantz)標本」と呼ばれている標本群(鉱物標本約3000点、岩石標本約2000点、鉱石標本約1000点、化石標本約6000点)が収蔵されています。これらの標本は、東京大学が開成学校、東京開成学校と呼ばれていた明治初期に、当時から世界的に著名なドイツの標本商であったKrantz商会から購入されたものです。

あらゆる分野において欧米諸国との差を痛感し、近代化を推し進めようとした。政府は、近代化の基盤にはそれを担う人材を育成する必要性を強く認識しており、その可能性を持った人物の発掘と育成に全力を注ぎました。東京大学を中心に、欧米から外国人教師を高額な報酬で雇い入れ、多額な予算を配分して教育・研究設備の整備を行い、必要とあらば教育制度の変革を断行しました。

明治6年4月10日、第一大学区第一番中学が開成学校と改称されました。これは専門学校のようなもので、近代化のために第一線で活躍することが期待される人物の養成が主眼であったと思われます。

|

|

| 図1 クランツ商会創始者 Adam August Krantzの肖像 |

|

明治7年5月、開成学校は東京開成学校と改称されました。政府は、引き続き多額の予算を重点的に配分しています。そして、明治10年4月12日、東京開成学校と東京医学校が合併し、法理文医の4学部からなる東京大学が創立されました。

開成学校のドイツ部(鉱山の学科を主眼とする)には、当時、外国から購入した約150点の鉱物標本と教科書としてドイツのヨハンネス・ロイニース著「博物学」(Leunis' Naturgeschichte, 1870)が一冊しか備え付けられていなかったと伝えられています。これらを用い、ドイツの鉱山技師でドイツ語教師のカール・シェンク(Karl Schenk)が鉱物学の講義を行ったのが、我が国における近代的な鉱物学の起こりと言われています。日本の鉱物学の先達である和田維四郎は、当時ドイツ部に入学し、シェンクの鉱物学の講義を受けています。

|

|

|

|

|

|

|

また、文部省第三年報(1875)によれば、鉱物学・地質学・採鉱学関係で明治8年に納入されたものはイギリスの化石標本1000点、岩石標本200点、フランスの鉱物標本400点、イギリスのガラス製結晶模型6点、地質図5枚、ドイツの鉱物分析器械及び薬品一式、アメリカの採鉱鑑定用具一式のほか、国内からも南九州の地質標本200箱、日本の有用鉱物600点、鉱物鑑定用具26箱など。なお、神保(1903)によれば、この頃にドイツのクランツ商店より鉱物標本1000点、結晶模型数100点、石版摺りの結晶図が納品されたと思われます。

上に述べたことからも明らかのように、開成学校及び東京開成学校の頃に数多くの鉱物・岩石・鉱石・化石標本がドイツ等から購入され、その中核をなしていたのがKrantz商会から購入した「クランツ(Krantz)標本」でした。

クランツ商会は、1833年にAdam August Krantzによって設立された、世界的に有名な鉱物・岩石・化石標本の取り扱い商です。

1808年にSilesia地方のNeumarktに生まれたAdam August Krantzは、当初、薬学を勉強し、父のFreiberg鉱山学校のGeognosie(Geology)の学生になっていました。Freiberg周辺には多くの鉱床があり、Adam Krantzは以前学んだ薬学よりも鉱物により魅せられたようです。自身のコレクションを充実させる一方で、ヨーロッパ各地から当地を訪れる多くの科学者や収集家たちとの交流を深めることができました。その結果として、Adam Krantzは鉱物をビジネスとして考えるようになり、1833年、Freibergに鉱物標本店を設立しました。

1837年には、店をプロシアの首都Berlinに移しました。Berlinは学問の中心であり、商売を発展させて行くには適切な場所であいました。Berlinでは、Adam Krantzと多くの科学者や収集家との接触も増え、社員を全ヨーロッパから北アメリカまで派遣して、試料の収集や顧客の開拓に努めたようです。

1850年に、Adam KrantzはBonnに店を移しました。その理由は、Bonn大学が、特に地球科学科が、当時、世界中から評価の高かったからです。かれは、対岸に美しいSiebengebirgeの山々を望むライン川のほとりの大きな建物を拠点としました。Bonnを訪問した人々は、Adam Krantzの素晴らしい鉱物コレクションに魅了されたといいます。訪問者の中には著名な科学者達、Humboldt, Geinitz, Beyrichなどもおり、彼の個人的なコレクションはBonn大学のG. von Rath教授によって購入され、現在ヨーロッパ有数の鉱物コレクションで知られるBonn鉱物博物館の基盤となりました。Adam Krantzによる鉱物標本、木製の結晶模型などの魅力を人々に伝え、学問の発展に貢献したました。

しかし、その後ドイツを襲った、第一次世界大戦、第二次世界大戦は、Krantz商会に多大な打撃を与えました。その中にあってもKrantz一族はKrantz商会を守り続けて、現在に至っています。例えば、木製の結晶形態模型は、いまだにカタログにある。驚いたことに当時Krantz商会のために結晶模型を製作していた職人の末裔が今もKrantz商会のために結晶模型を製作しています。まさに、伝統の技術が、今でも生きて活用されているのです。

![]()

(本館教授/バイオ鉱物学)

|

| 図1 ブータン、トンサ・ゾン。標高約3200m。植物を排除するためにインド国境まで100mのところで火を入れたための煙。 |

|

| 図2 雲南省大理のカトリック教会。フランス人宣教師は教会設立のかたわら中国でもっとも初期に博物資源採集もした。 |

|

|

|

1991年には米国科学財団の助成を受けて、全てのインデックスがデータベース化され、インターネットで利用できるようになった。最初は知る人ぞ知る、といったようなものだったが、数年後にはウェブでアクセスできるようになった。それまでカードを毎年、有料で公開してきたのだが、今やウェブで無料で利用できるようになったのである。1990年代の終わりまでには、同じ試みを続けていた二つの研究機関のデータベース、つまりイギリス王立キュー植物園の「Index Kewensis」とキャンベラの「Australian Plants Names Index」が私たちに合流した。そして、「International Plant Names Index(IPNI)」が完成し、世界中の被子植物、そしてオーストラリア、新大陸の全てのシダ植物のデータベースが検索可能な形で完成することとなった。

データベースが有効なものとなるには、そこに含まれる情報の全てが検索できる必要がある。コンピュータがなかった頃のカードやリスト時代には、記載の基準が統一されていなかった。また、統一が求められることもなかった。雑誌名の省略形すら統一されていなかったし、同じ人でも違う名称を使うことすらあった。種の記載者の名もたとえばJonesのように名字だけを記入していた。

しかし同じカードにはその植物の名前や雑誌の出版地名も書かれていたから、容易にチェックできたのである。だが、コンピュータでは検索方法が異なる。カード時代には、Jonesを著者として掲げるカードの全てを探し当てる、などほとんど不可能だった。だが、コンピュータなら可能だし、それまではできかねたようなやりかたで検索することもできるようになった。例えば、Jonesという人が提唱した全ての植物名、あるいは特定の年にJonesが提唱した植物名、あるいは地域をしぼりこむことも出来る。だが、問題もあった。

Jonesさんはたくさんいる。どのJonesなのか。解決するには記載法を統一することである。そんなわけで、「Taxonomic Database Working Group(TDWG)」が結成されることになった。これは個人や機関が集まった国際グループで、生物学データベースで用いられている基準を点検することを目的として設立されたものである。当初は植物学者中心に始まったものだが、今では生物分類学者や、その他の分野でのデータベース専門家も加わっている。

ハーヴァードのデータベースをより使いやすいものにするため、私たちはTDWG推奨の基準に従って情報を統一することにした。古いカードのデータを入力する際のデータ変換は当初は簡単で迅速に進んだ。たとえば、Dom. Rep.、Domin. R.あるいはDomin. Rep.のような国名はDominican Republicに、またLinn., L、Linnaeusといった人名はLinnaeus, Carolusに、Engler's Jahrbuch.のような書名はBot. Jahrb. Syst.へと変換していった。ところが、10から20%ほどのデータは変換がおぼつかなかった。

たとえば、Smithという著者名をふくむカードはたくさんあった。新種を記載したSmithは実に50名以上もいる。そのどれなのかを決めるのはとてつもなく手間取った。ただ、それには「教養」が役立った。たとえば、Lyman B. Smithがパイナップル科Bromeliaceaeとシュウカイドウ属Begoniaに関する有数の研究者であることを知っていれば、科としてのBromeliaceae あるいは属としてのBegoniaと一緒に記載されているSmithは彼のことだと見当をつけ、フォーマットにしたがってL. B. Smithと変換することができたのである。

データを統一し入力ミスのないデータベースをつくるために、私たちの植物標本館では早見表を考案した。それは、文字の一つ一つの入力をしなくてよくするものである。たとえば、Prodromusで始まっている書名があれば、prodrとだけ入力すれば、それをふくむ全ての出版物がリストアップされ、入力者はそこから正しいものを選べばよいというシステムである。

グレイ・インデックスが電子化される前、私はハーヴァード大学植物標本館のタイプ標本を電子化する責任者だった。この植物標本館は米国最古のもので、西部で初期の頃に採集された標本をたくさん受け入れていた。そのコレクションの多くがアサ・グレイ(Asa Gray)が記載した新種の基礎となったのである。グレイは重複標本をつくり、当時のヨーロッパの研究者たちと標本の交換をおこなった。

ヨーロッパ側でも重複標本をつくっていたし、かれらは世界中の植民地で集められた豊富な標本につき新種の記載をおこなっていた。グレイはロシアのマクシモヴィッチあるいはオランダのシーボルトやその関係者たちとも標本を交換し、かれらから日本の標本も入手していた。日本をふくむ太平洋地域へでかけた遠征隊からも多くの標本を得ていた。その結果として1800年代の前半から半ばにかけて、グレイの学生の成果も加わって、10万点をこす維管束植物のタイプ標本コレクションがハーヴァード植物標本館に形成されることになった。

|

| 図4 たばこの乾燥。中国四川省都堰江近く。たばこ、ピーナツ、トマト、コショウはいたるところにあるので中国人は自生種だと思っているが、実はすべてヨーロッパ人がアメリカ大陸発見後すぐに渡来したものである。軒下のたるのようなものは蜂の「巣箱」。 |

多くのタイプ標本を扱っていること、また、グレイ・インデックスという原本があることで、様々なデータの情報につき、他の研究機関よりも 正確性を期すことが私たちには求められた。データ入力リスト作りには大変な時間を投入してきた。それらをウェブあるいはコピーとして公開し、その情報を検索可能な形で利用できるようにしてきたことを誇りにしている。私たちのウェブサイトwww.huh.harvard.eduをぜひ利用し、必要なら情報をダウンロードしていただきたいと思っている。

こうした植物学的情報を提供することに加えて、私はいくつかのフロラ・プロジェクト、たとえば、「Flora of Japan」、「Flora of Taiwan 2nd Edition」、「Flora of China」、「Flora of Korea」、「Flora of North America」などにも、編者あるいは著者として関与している。東京大学に来てからは、米国にいるときよりももっと多くの時間を、それらのプロジェクトに使えるようになっている。インターネットのおかげで、「Flora of North America」などの米国のプロジェクトと関係を維持することも可能となっている。

来日する1ヶ月前に始まった新しいプロジェクト、すなわち植物標本館にある四川省、青海、甘粛、雲南、チベットで採集した全ての植物標本のデータベース化も継続している。この計画はジョゼフ・ロック(Joseph Rock)が残した文書関係の資料、たとえば、手紙や写真、植物・鳥類に関するデータ、地図など全ての資料を電子化する計画ともからんでいる。ロック資料のウェブサイトが完成すれば、地図から手紙、地図上の特定の地名から手紙で言及されている標本、さらには中国の植物や生育地の写真などにいたるまでを、自由に検索することができるようになる。

|

|

| 図5 Sausurea obvollata。チベット、ニンチーシャン、セジ・ラ(4500〜4600m)。篠・ヒマラヤ地域の温室植物。包が内部の花序を保護し、受粉昆虫に好適な環境を提供する。 | 図6 Allium nanodes。中国四川省、稲城県無名山。中国には野生ネギ(Allium属)が約100種ある。 |

既に述べた横断山脈のデータベースもロック資料データベースとリンクさせるつもりである。そうなれば、当時と今で同じあるいは似通った地点どうしを比較することも出来るようになるだろう。標本から得られる情報とGISデータを組み合わせて地図をつくり、横断山脈における植物地理学的な境界をより正確にさだめ、そこでの地域的な固有種のミニ・ホットスポットを定義することも計画している。

こうしたデータベースをつくって有益な情報を公開しつつ、私は横断山脈での研究は続けるつもりである。米国に戻ったら、米国科学財団に申請して四川省西部と東部チベットでも野外調査をあと数年続けてみたいと思っている。

![]()

(本館客員教授/植物学)

(和訳:西秋良宏、高槻成紀)

|

|

|

|

| 図2 ヒラタブンブクの腹側。左右両側に大きな歩行用の棘がある(左)。右は棘を取り去ったもの。 |

|

|

|

ウニと言えば、棘のよろいに身を固めしっかり岩にはりついているというイメージがあるかもしれない。しかし、ヒラタブンブクはそのような「いが栗」型のウニとはまったく異なる種類である。砂や泥に潜って暮すブンブクというウニの仲間で、体の表面に何千本もの細かい棘をもっている。ヒラタブンブクのけっさくな行動は、海底面を走ることである。

なぜ走ることができるのかというと、その腹側に秘密がある(図2)。腹側は扁平で、その左右両側に大きな棘がたくさん生えていて、これが左右で交互に動く。さらに、棘は前方から後方へと波打つように順番に動くのである。ちょうどムカデがたくさんの足を上手に使って歩くようにして、すばやく動きまわることができる。とてもウニとは思えない見事なデザインである。

ヒラタブンブクの走るという変わった行動は、さすがに昔からいろいろな研究者に注目され記録されてきた。Clark(1937)やMortensen(1951)によれば、紅海のアカバ湾では砂干潟にヒラタブンブクが生息している。それらは潮が引き始めると砂の中から現れ、引いて行く潮になんとかついて行こうとあとを追いかけるそうである。なるほど、ヒラタブンブクのユニークなデザインは、1日に2度、干潮の度に走る必要がある干潟に適応したものだったのかと納得してしまう。

ところで、ブンブクの仲間にはヒラタブンブクと同じデザインをもったものが結構いて、それらは異なる科の異なる属に見出される。このことは、走るためのデザインが、適応的な収斂現象としてブンブクの仲間に生じたことを暗示している。しかし、それらの生息場所を見てみるとちょっとおもしろい。干潟に棲むものも確かにいるのだが、多くのものは深海に棲んでいる。それらは海底面を這いまわって暮しており、走るためのデザインは、海底面を動き回るための優れたデザインとして役立っている。となると、走るためのデザインは干潟と深海で独立に生じたものなのであろうか。

今回の話の主題はここからである。生物のデザインがもつ適応的な意義は、ここであげた例でも明らかなように、今の生物を観察すれば、ああなるほどと納得できることが多い。しかし、そのデザインがどのように生じてきたのかとなると、これは容易にはわからない。祖先がどんなデザインをもち、どんな場所でどんな暮しをしていたのかが分からなければ、はっきりしたことは言えないからである。ところが、その直接的な証拠・情報をもたらしてくれるものがある。それが化石と化石を含む地層である。化石記録からブンブクウニの歴史をひも解くと、そこには今の海で暮すブンブクからはとても想像できない適応進化の歴史が明らかになる。

ヒラタブンブクのような走るためのデザインをもつブンブクは、今から約5000万年前に出現した。しかし、その後、約3500万年にわたり、なんと巻き貝にさんざんに捕食されていたのである。それは巻き貝に食べられたことを示す特徴的な丸い穴が化石に数多く見つかることからわかる。その巻き貝の正体は、走るブンブクとほぼ同時期に出現したウニ類の天敵、トウカムリの仲間(図3)である。この巻き貝は、その出現から現在に至るまで熱帯から亜熱帯の浅海砂底に棲み、いろいろなウニを襲って食べている。その大きな足でウニを覆って押さえ込み、殻に穴をあけ中身を食べる。この巻き貝がブンブクにとって恐ろしいのは、砂に潜って襲ってくることである。

白亜紀初頭に出現して以来およそ1億年近く、堆積物中で暮すブンブクには捕食者らしいものがいなかった。しかし、天敵の出現で事態は一変し、新たな対捕食戦略のためのデザインが出現した。トウカムリに押さえ込まれないほど大型化するもの、砂の中により深く潜れる形態などである。そんな中で走るためのデザインは出現した。おそらくこのデザインは、襲われたら押さえ込まれる前に砂から脱出し、一目散に走って逃げるという戦略を担っていたに違いない。砂の表面なら、ブンブクの方がずっと速く動けるからである。化石記録は、走るブンブクがその出現からおよそ3500万年間に渡りトウカムリの捕食を受けながらも、この天敵と同所的に暮らしたことを示している。

しかし、この「走って逃げる」という戦略もやがて通用しなくなる時が来たらしい。今からおよそ1500万年前以降、走るブンブクはトウカムリの棲む海域から姿を消している。トウカムリと走るブンブクは、その出現以来、ともに大型化を続けていたが、この時期、トウカムリは走るブンブクを遙かに上回って大きくなり、その違いは最大で3倍近くに達していた。これでは、はじめの攻撃で巨大な足に覆われたら、もはやなす術がなかったに違いない。

もともとの生息場所を追われた走るブンブクが、その後どうなったかは現在の海を見ての通りである。かつて天敵から逃れて走るためだったデザインのおかげで、今や、潮間帯や深海という新天地で繁栄している。そのデザインは、まるではじめからその新天地へ適応するためのものだったのではと錯覚を起こさせるほどである。

すべての生物には祖先があり、生物のデザインはその祖先たちの歴史を背負っている。あるデザインがもつ現在の適応的な意義が、過去においてもそうであったとは限らない。生物の研究には歴史科学としての側面があり、歴史を無視して生物を真に理解することはできない。私が携わっている古生物学は、まさにこの命題に取り組む学問である。

![]()

(本館協力研究員/古生物学)

|

ボックス1

形態測定学の概要 ・距離の多変量解析 ・外形の多変量解析 ・力学におけるスプライン変形の座標データへの応用 −大きさから識別された形状 −座標データは元の形の幾何学的情報を保存する −外形データは外形に関する形状を保存する −距離データでは形とサイズを効果的に分離することはできない |

後に、私はロイヤル・ダッチ・シェルによる予備的な石油探索の過程で得られたボーリングのサンプルを研究する機会を与えられ、それにより、白亜紀と第三紀の介形虫と有孔虫のモノグラフを作成することになりました。この時の標本はストックホルム大学とウプサラ大学の進化博物館に所蔵されています。

介形虫のモノグラフを作成する際に、私は変異の研究に数学的モデルの適用が効果的であることに気が付きました、私がもともと大学では化学、数学、物理のトレーニングを受けたことが役立ち、この研究は新しい科学の発展へと繋がりました、すなわち、私が30年前に著名な昆虫学者Robert E. Blackithとともに始めた形態測定学(morphometrics)です。彼もまた化学者として研究を始めていました。形態測定学は現在では独立した科学の一分野であり、非常に有能な数学者を引きつけています。彼らの研究はBlackith博士と私が30年前に始めた研究をはるかに凌駕しており、現在では微分幾何学に関する研究も行われています。

幾何学的形態測定学は進化の研究において極めて有効な手段です。現在では、進化をサイズの

|

ボックス2

幾何学的形態測定学の研究手順 ・形の変化とサイズの区別 ・アフィン形と非アフィン形の区別 ・ある形から別の形への写像:古典的な力学からのスプライン関数の応用 ・様々な例における形の変化の研究 |

ミシガン大学は最も主要な研究の中心地であり、そこでは医学への応用が最優先の研究対象です。この際限のない科学的な興味に答えるために、近年では、ロシア、フランス、イタリア、スペインなどにおいても多くの優秀な研究機関が発展してきました。

現在の私の興味は、形態測定学の手法をアンモナイトの変異の解析に用いることです。この研究プロジェクトは日本、イギリス、スペインの共同研究者とともに継続されてきました。私達の興味は殻の純粋な形態と縫合線のパターンの間にある関係を見いだすことにあります。ジュラ紀〜白亜紀のゴニアタイト類・セラタイト類に属するアンモナイトの研究の最前線をさらに前進させることが私達の目標です。アンモナイトは特別にやりがいのある研究材料です。アンモナイトでは、彫刻の反復性を欠く成長様式をもつため、形態測定学的な分析に求められるような相同な特徴を特定することが困難です。介形虫の分析はアンモナイトほど困難ではありません。なぜなら、それらは微細な彫刻に富んでおり、そのため、形態測定学的な分析のための基準となるの相同点を特定できるからです。

|

|

|

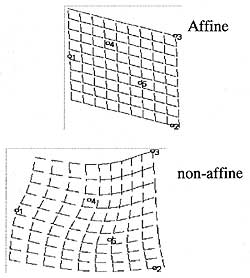

幾何学的形態測定学に欠かせないのはアフィン成長と非アフィン成長の概念です。アフィン成長(affine growth)は生物の形の単純な拡大によって起こります。アフィン成長はしばしば、外骨格を形成し脱皮しながら不連続に成長する甲殻類の主要な成長様式です。単純に表現すれば、アフィン成長はサイズの拡大率のみが増大する成長様式といえます。非アフィン成長(non-affine growth)は成長過程で生物の形のゆがみが起こる場合の成長です。

これはわれわれが最もよく知っている成長様式です。これを理解するためには人間の成長を考えてみればよいでしょう。もし我々がアフィン成長をすれば、頭は胴体に対して一定の大きさを維持することになります。皆さんがご存知の通り、我々は非アフィン成長をします。図1の例は2つのよく似た幾何学的な図形を比較して、アフィン形と非アフィン形の違いを示しています。

古生物学は、進化系列の中で何が起きたかを実際に検証できる唯一の可能性を持っています。幾何学的形態測定学を生層序の順に従って適用することは、進化による変化を理解するために有益です。

幾何学的形態測定学は長い時間をかけて発展してきました。科学的な概念としては1917年にD. W. Thompsonによって提唱されましたが、理論的な裏付けを欠いていました。有能な数学者が関連する複雑な数学的な問題点を解決するまでには70年以上もかかりました。この初期の展段階において最も著名な研究者はDavid KendallとFred Booksteinです。それ以来、この分野は著しい発展を遂げ、さらに加速しながら発展し続けています。

![]()

(本館学外利用者/古生物学)

(和訳:佐々木猛智)

Ouroboros 第18号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成14年7月23日

編集人:高槻成紀/発行人:高橋 進/発行所:東京大学総合研究博物館