|

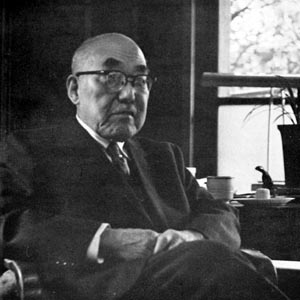

とはいえ、新聞学の確立に一生を賭けた小野は、当初から大学アカデミズムに抵抗なく受け入れられたわけではない。1920年代末、彼は新聞界や財界の寄附を得て本学文学部のなかに新聞学の講座を開設しようとするが、「新聞学なるものの学問としての性質」が帝国大学の講座としては不適当だとの理由で文学部教授会に拒否されてしまった。当時、人文系の学問の中核をなしていたのは哲学や美学、歴史、古典文学などで、社会学ですらまだ新興の学問だったから、巷の「新聞=ニュース」を相手にする新聞学が、大学で教えるべきまともな「学問」だなどとは到底見なされなかったのだ。結局、小野に好意的な教授たちの仲介で妥協が成立し、準公式の研究室として誕生したのが新聞研究室だった。小野はその後も、十数年間に及び嘱託という不安定な非常勤講師的な地位に置かれたままだった。

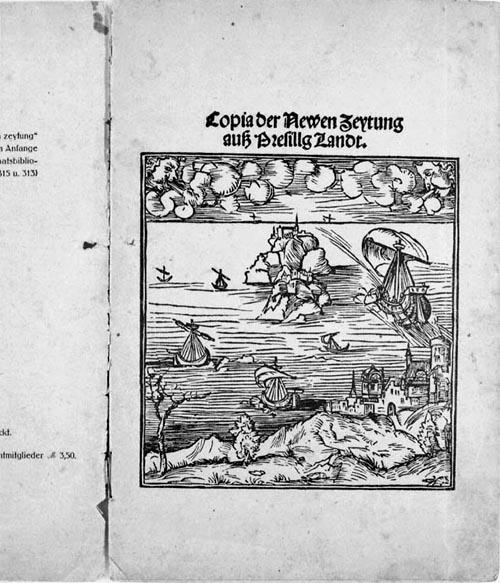

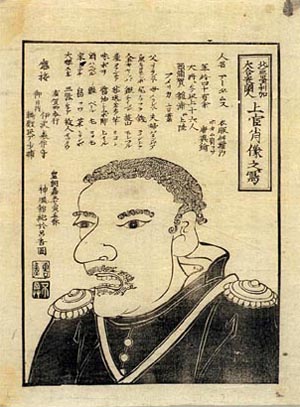

それでも小野は、「新聞学」の大学のなかでの制度化に向けて邁進する。正統的な新聞史をまとめ、海外の新聞学の発展を紹介し、記者教育について提言し、戦中期には内閣情報部にも関与していく。これらはすべて、日本にも欧米と同じように新聞学の研究教育機関を作っていかなければならないという信念から出たものだった。ところがその一方で、小野は今回の展覧会で紹介されていくようなかわら版や新聞錦絵にただならぬ関心を持ち続け、とりわけ戦後になると収集を本格化させてかわら版についてのパイオニア的な研究書(『かわら版物語』1960年)をまとめていく。小野の新聞学にとって、かわら版や新聞錦絵は、いったいどのような位置を占めるものだったのだろう。

| |

|

しかしながら、他方でこれとは異なる答えもあるかもしれない。もともと萬朝報や東京日日新聞の記者だった小野は、商業主義化する新聞に疑問を感じてアカデミズムの世界に入ったのだが、その頃、宮武外骨や石井研堂とともに明治文化研究会の中心的なメンバーでもあり、日本におけるジャーナリズムの成立を幕末維新期の同時代的状況の内側から考えていこうとする姿勢を持っていた。実際、小野の新聞研究には、資料の細部から浮かび上がってくる問題の固有性を大切にしていく姿勢をくり返し見て取ることができる。ひょっとすると、小野のかわら版や新聞錦絵への強いこだわりは、これらの民衆的なメディアが、近代的なニュース概念が確立してしまった後の時代からでは見えにくいもう一つの「新聞=ニュース」観への回路を指し示していることに、どこかで気づいていたからなのかもしれない。

今回の展覧会で、私たちはこの後者の可能性を、いわばもう一人の小野秀雄に代わって探求してみたいと考えた。つまり、小野が集めたかわら版や新聞錦絵のコレクションの内側から、「新聞=ニュース」についての私たちの常識、そして小野自身が打ち立てた日本の新聞研究のパラダイムを根底から問い直す視座を浮かび上がらせてみたいと考えたのだ。

「ニュースの誕生」という展覧会のタイトルは、そのことを象徴的に示している。実際、たとえば近代新聞が簇生しつつあった明治の日本にあっても、新聞錦絵にはいわゆる近代的なニュースの語りに包摂しきれない、むしろ戯作的でも浮世絵的でもある様々な語りが複合していたし、逆に幕末のかわら版には、ある種のニュースの語りを見出すこともできる。ところがその一方で、新聞錦絵はあからさまに近代の「新聞=ニュース」の形式を利用していたし、かわら版の方は、そうした新聞的な世界とは別の時空で、ニュースの語りと魔除けや祭文、番付や見立ての語りを結合させてもいたのである。

そんなわけで、今回の「ニュースの誕生」展では、かわら版や新聞錦絵を読むことが人々の日常の一部であったような時代、今日のマス媒体が伝えるニュースの概念には還元されない「新聞=ニュース」とのかかわりが、多様な意味の広がりと奥行きのなかで営まれていた時代の諸相を、様々な角度から浮かび上がらせようとしている。

(社会情報研究所助教授/社会学・メディア研究)

Ouroboros 第9号

東京大学総合研究博物館ニュース

発行日:平成11年11月25日

編者:西秋良宏/発行者:川口昭彦/デザイン:坂村健